北宗禅的超越论

2014-06-21韩传强

韩传强

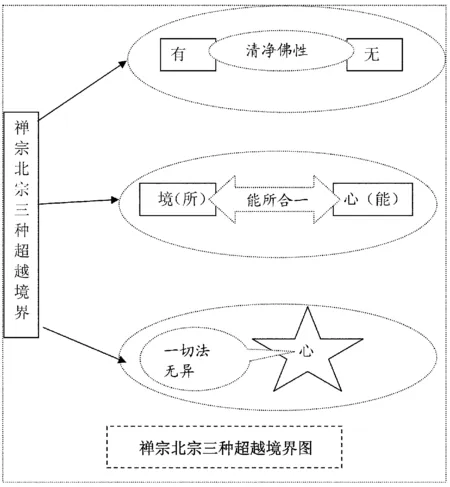

佛教认为,人类的痛苦源于人的无明,具体来说,痛苦来自分别心以及由此而产生的执著。若能破除所执,消除对待,那么,人类的苦感便自然消失。苦感的消失并不是苦的不存在,而是苦的“在场”与苦感的“不在场”之并存。在此意义上,我们说这种境界也就是通常所言的超越。对于禅宗北宗来说,这种超越之境可以从不离有无、离境离心、心无分别等几个方面来考察,而超越之境的殊别实际上是解脱类型不同之使然。

解脱诠释与超越境界

解脱与超越犹如一对孪生姐妹,解脱的过程也即是超越过程之呈现。因此,对于解脱的诠释,诸如解脱的释义、解脱的类别、解脱的结果等问题的考察,是探讨禅宗北宗超越论之前提。

“解脱”,这是佛教的核心教义之一,也是佛教作为一种宗教给所有信众的最大之“召唤”,其根本即是拔苦予乐,让众生跳出六道之轮回。然而,无论是梵文、日文乃至汉文,其对“解脱”一词的释义基本上都含有某物(A)从某物(B)中解放、游离出来之义。换言之,在诸种语境下,“解脱”隐性呈现出A与B的分离甚至凸显出A与B的二元对立之张力。

“解脱”(术语),梵曰“木底”(Multi)、“木叉”(Moksa),译曰“解脱”,离缚而得自在之义,解惑业之系缚,脱三界之苦果也。《注维摩经》一曰:“肇曰:纵任无碍,尘累不能拘,解脱也。”《唯识述记》一本曰:“解谓离缚,脱谓自在。”《华严大疏五》曰:“言解脱者,谓作用自在。”《顿悟入道要门论上》曰:“问欲修何法,即得解脱?答:唯有顿悟一门,即得解脱。云何顿悟?答:顿者,顿除妄念;悟者,悟无所得。”又曰:“但无忧憎心,即是二性空。二性空者,自然解脱也。”又曰:“云何解脱心?答无解脱心,亦无无解脱心,即名真解脱也。”《传心法要下》曰:“前际无去,今际无住,后际无来。安然端坐,任运不拘,方名解脱。”……《大乘义章十三》曰:“八解脱者,名为解脱绝下缚故。”《注维摩经》一曰:“什曰:亦名三昧,亦名神足。或令修短改度,或巨细相容,变化随意,于法自在,故名解脱。”①

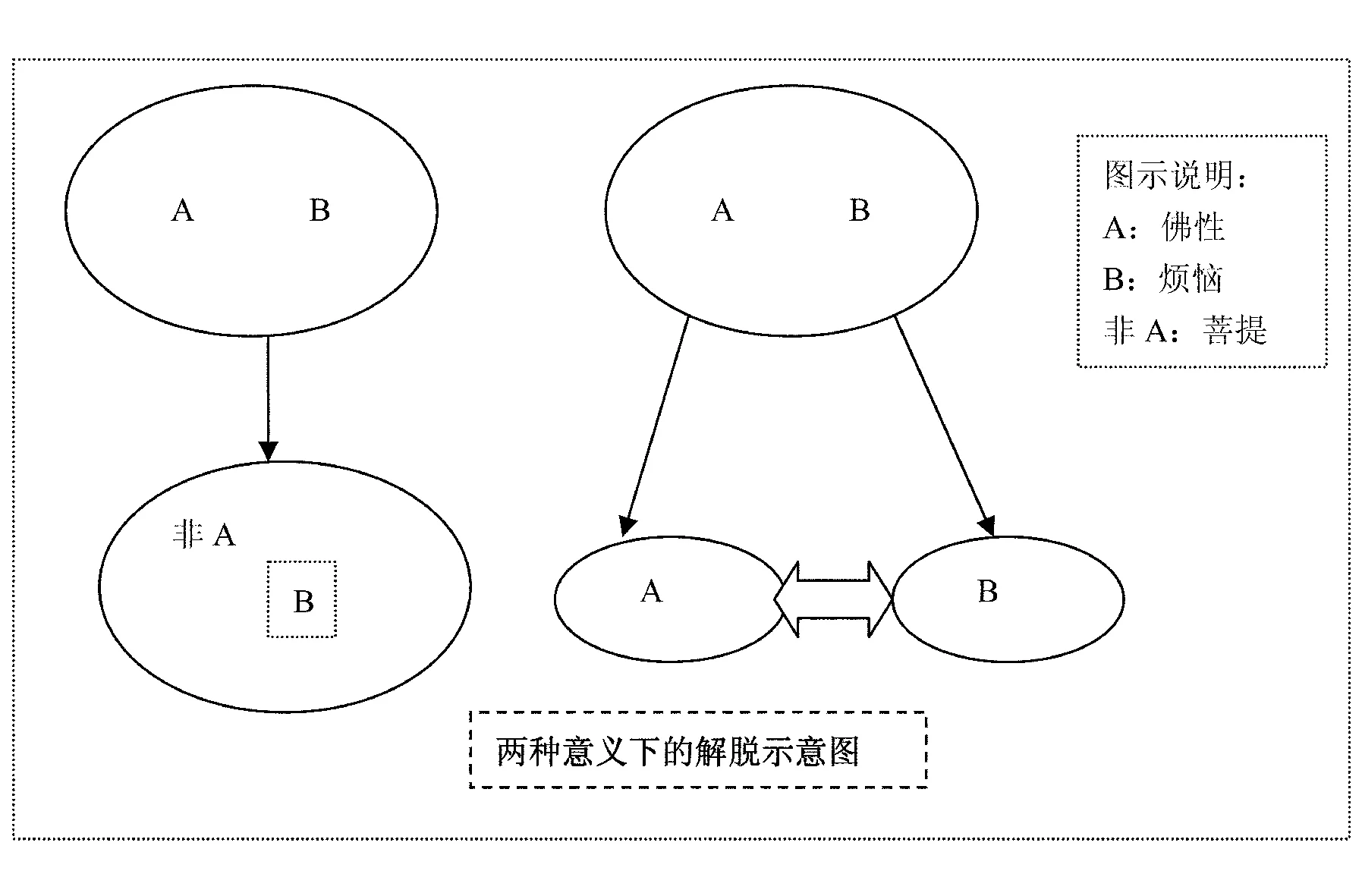

诚然,解脱的本意是离烦恼之系缚,但问题是,这里的“离”是“除去”还是“消融”呢?换言之,解脱究竟是A从B中游离出来,使得A与B成为两物还是A依旧在B中?如果是前者,那么解脱便被释义为B减A的过程,而B减A的结果是A与B的截然分离;如果是后者,那么解脱便被诠释为A→非A,而A→非A的转变过程是在B中进行的,并且非A将B纳入自身,从而使得其隐而不彰。关于解脱的两种释义,我们可以作如下图示。

图1 两种意义下的解脱示意图

由上图我们可以看出,真正意义上的解脱是由A到非A的过程,在此过程中,有B的参与,并且最终B也消融于非A之中,这即为“烦恼即菩提”之意,这里的“即”既有“不离”义,亦有“相同”义,在此意义上,我们说从A到非A的过程也便是超越的过程。而审视北宗诸文献,其对“心”的诠释便赋予了“心”的本源之意义,这从《修心要论》、《观心论》等文本中都可窥一斑。所以,在北宗那里,从A到非A的过程多是在一心中进行的。因此,超越的过程不是一个加、减的过程,在本质上则是一个转化的过程。

既然解脱可以描述为“从A到非A的过程”,那么“从A到非A的过程”有几种方式呢?换言之,解脱种类有多少?其路径又将如何选择呢?一般而言,对于解脱,常见的主要有以下几种分类:

首先,从解脱的性质来说,可以分为“有为解脱”与“无为解脱”。所谓“有为解脱”,又名“无学支”,即“无学的胜解”,而“胜解是大地法的心所”,因此,“有为法的胜解起于无学之果体”,故名“有为解脱”。②有为解脱又包括“心解脱”和“慧解脱”两种。而所谓的“无为解脱”,即断除三界烦恼后而证得的“则灭无为”,对此,《乾隆大藏经》中有详尽的论述:

一者心解脱,二者慧解脱,三者无为解脱。心解脱者,谓无贪善根,相应心已胜解,当胜解,今胜解是名心解脱。慧解脱者,谓无痴善根,相应心已胜解,当胜解,今胜解是名慧解脱。无为解脱者,谓则灭,是名无为解脱。③

由此可见,无论是有为解脱还是无为解脱,都不应是“脱离”义,而是“消融”义,是通过对“心”的“胜解”而走向超越之境的。

其次,从解脱主体来说,可以分为“心善解脱”与“慧善解脱”。所谓的“心善解脱”是指菩萨使众生将贪嗔痴心念永远断除,从而体认真如之性;所谓“慧善解脱”是指菩萨等于一切法中知无障碍,从而达到“昔所不闻,而今得闻”、“昔所不见,而今得见”、“昔所不到,而今得到”④之效。

云何菩萨心善解脱?贪恚痴心永断灭故,是名菩萨心善解脱。云何菩萨慧善解脱?菩萨摩诃萨于一切法知无障碍,是名菩萨慧善解脱。因慧解脱,昔所不闻而今得闻,昔所不见而今得见,昔所不到而今得到。⑤

如果说“心善解脱”是一种平面化的消除贪嗔痴等烦恼,那么,“慧善解脱”则是站在“更高的层次上”来“俯视”诸种因缘,从而体认真如之境。

再次,从解脱方式上来说,可以分为“性净解脱”与“障尽解脱”。所谓“性净解脱”是指众生能够体认自身本有的清净之性,从而远离系缚染污之相;所谓的“障尽解脱”是指众生灭尽客尘烦恼之痛苦而获得的自在之境。

解脱有二种(出《宝性论》):一,性净解脱,谓众生性本清净,而无系缚染污之相,故名性净解脱;二,障尽解脱:谓众生有烦恼之惑,障蔽圣道,不得出离,若离此障,即得自在,是名障尽解脱。⑥

当然,以上对于解脱的诸种分类只是为了论述的方便,实际上,各种解脱类型并非截然分离的。如“心善解脱”与“障尽解脱”、“性净解脱”与“慧善解脱”在很大程度上都是相通的。对北宗来说,其在解脱方式的选择上也是多种并用的。如以“制三毒”为要的《观心论》在解脱类型上则属于“心善解脱”与“障尽解脱”,而以看心、看净、看无所处为基本思想的“五方便系列”则更多地倾向于“性净解脱”与“慧善解脱”,在此意义上来说,也与南宗的解脱论遥相呼应,从而为南北宗的融摄埋下了伏笔。同时,北宗解脱方式的选择也决定了其对诸如“佛性清净”、“能所合一”、“真心自现”等诸种超越境界的不懈企及。

不离有无与佛性清净

真心本有、佛性清净这是北宗心性论的基本观点之一,也是北宗超越论的一个基本论点。破除对有无的执著,体认清净的真心、佛性,这是北宗禅所要达到的理想境界之一。

有无的并存,隐性呈现着二元对立的存在,而真心、佛性是超越这种对立的。换言之,只有超越了这种有无二元的对立之系缚,才能获得内心的自由,也才能体认清净之心。所以《大乘无生方便门》言:“佛心清净,离有离无;身心不起,常守真如。”⑦这里所言的“离有离无”不是舍弃有无,而是超越有无的对立。对此,净觉在《楞伽师资记》之序文中则有更加充分的论述:

所以法身清净,犹若虚空,空亦无空,有何得有?有本不有,人自着有;空本不空,人自着空。离有离空,清净解脱。无为无事,无住无着。寂灭之中,一物不作,斯乃菩提之道。

然涅槃之道果,不在于有无之内,亦不出于有无之外。若如此者,即入道之人,不坏于有,亦不损于无,像法住持,但假施设耳。是故体空无相,不可为有;用之不废,不可为无。则空而常用,用而常空,空用虽殊,而无心可异。即真如性净,常住不灭也。

余叹曰:天下有不解修道者,被有、无系然也。有不自有,缘未生时无有;无不自无,缘散之后故无。有若本有,有自常有,不待缘而后有;无若本无,无自常无,岂待缘尽后始无也?缘有非是有,真如之中无自有;缘无非是无,清净心中无彼无也。有无之法,妄想之域,岂足以标圣道?

《放光经》云:菩提从有得耶?答曰:不也。从无得耶?答曰:不也。从有无得耶?答曰:不也。离有无得耶?答曰:不也。是义云何得?答曰:无所得。得无所得者,谓之得菩提也。⑧

从上述引文中,我们可以看出,净觉对于有无思想的阐释主要可以分为以下几点:

其一,有无都是因缘和合之产物。净觉模仿《肇论》,对有无的界定更多地是就世谛的层面而言的。所以净觉言:“有不自有,缘未生时无有;无不自无,缘散之后故无。”在净觉这里,有与无的产生都系于因缘之条件性,因此,“有不自有”、“有不常有”,“所以真如之中无自有”;“无不自无”、“无不常无”,“所以清净心中无彼无”。基于此,对于有无的执著、被有无所系缚都无法企及圣道,也无法体认真如之佛性、清净之法身。

其二,解脱之道是超越空有之分别的。在净觉这里,空有不同于有无,对于前者,是就真俗两层约论;对于后者,仅仅是从俗谛立说。净觉这里所言的“空”是指“虚空”,是法身的代名词。在净觉看来,“有本不有,人自着有;空本不空,人自着空”,也即空、有的存在及其独立都是源于人的分别和执著,而对于空、有的执著都不是正确的解脱之道,也都将无法体认清净本性。

其三,涅槃之道果的获得是不离有无的。从上述净觉对于有与无、空与有的阐释可以看出,净觉并不否定有无,而是主张超越有无的对立、破除对有无的执著。从体用关系方面,净觉论证言:“体空无相,不可为有;用之不废,不可为无。”因此,对于涅槃之道果来说,它既“不在于有无之内,亦不出于有无之外”,“不在于有无之内”,是言涅槃是超越于有无之对待的;“不出于有无之外”,是言涅槃不离于有无。所以,对于修行者来说,只有“不坏于有,亦不损于无”,才是真正对真如性净的体认。

其四,真正的解脱之道是得无所得。既然解脱不离于有无,那么是否可以说悟道便是有所得呢?对此,净觉也给予了否定的回答。净觉据《放光般若经》而认为,真正的解脱是超越,超越对有的执著、超越对无的执著、超越对有无的分别与对立。菩提也即觉悟,觉悟的本身即是体认真心的本有、佛性的清净。而本有真心、清净佛性是每个众生本俱的,不是后得的,“觉”即是对此的“确认”,因此是“得无所得”。

净觉对有无、空有的阐释并非是孤鸣独发,《观心论》中对自心的诠释便与此类似:

菩萨摩诃萨,行深般若波罗蜜多时,了于四大、五阴本空无我,于空无我中,了见自心,有二种差别。云何为二?一者净心,二者染心。其净心者,即是无漏真如之心;其染心者,即是有漏无明之心。二种之心,法尔自然,本来俱有,虽假缘合,本不相生。⑨

无论是《观心论》所言的自心本俱染净,还是《楞伽师资记》之序文所论的佛性清净、不离有无,其基本理路都是对有无、空有对立的一种超越,这是北宗超越论思想的特色之一。

离境离心与无能无所

北宗认为,仅仅超越有无、空有的对立,这还远远不够,毕竟对于修行者乃至众生来说,心境的二分、能所的对立也是阻碍其解脱的重要方面。因此,打破心境的对立,超越能所的分别,就是北宗超越理论的一个主要方面。

所谓的“能”,也即是认识的主体,在北宗那里,主要指“一心”;所谓的“所”,也即认识客体,在佛教中也称为“境”。北宗认为,无论是心境的分离,还是能所的对立,这都是执著的表现,亦是解脱的障碍。基于此,在北宗众多文献中,离境离心、能所合一便是其所践行的超越之道。

能不碍所,是无碍道;所不碍能,是解脱道;无能无所,是无住道。

大定无为故,能不碍所;大慧无作故,所不碍能;大悲任运故,无能无所。(《大乘五方便北宗》)⑩

今言却观者,只是当念观,心自却观,更无能所。凡刀不自割,指不自指,心不自观心。意在无观之时,即有能观、所观;正却观之时,既无能所观。此时离言绝相,言语道断,心行处灭……前云入深胜处者,谓观能、所俱净,言语、心行,并不能诠。(《导凡趣圣心决》)

无能无所不是要消除能所,而是要取消能所的对待,也即是《顿悟真宗金刚般若修行达彼岸法门要决》所言的“令无所心,看无所处”,取消“能观”、“所观”的二元对立,令“四魔无入处”,从而进入“离言绝相,言语道断,心行处灭”之境。

能所二元的消解实际上是以离境离心的方式来实现的。所谓“离境离心”也即“用心不立心、心所”,消除心与境的对待。

令无所心,看无所处,名“无为法”,即不着无所,看即得见。

有能生无,无能生有;去有绝无,去无绝有。离有无故名“中道”,离中道故名“无所”,亦名“不二法门”。不二法门中,用心修行,念念不住,即证一合相。一合相者,不可说示汝,证者乃知此,恃无所亦离。故经云:不在内、不在外、不在中间,是为证处,亦是汝本心。(《顿悟真宗金刚般若修行达彼岸法门要决》)

心不起,心真如;色不起,色真如。心真如故,心解脱;色真如故,色解脱。心色俱离,即无一物,是大菩提树。(《大乘无生方便门》)

通本觉、始觉:

离念(心),名本觉,理佛性;离色,名始觉,事佛性;色心俱离,性相圆融,理事俱通无碍,是名总结三觉义。义正通觉,傍通云就事理。若离心,贪不起;离色,嗔不生。色、心俱离,愚痴不现。又离心,出欲界;离色,出色界;俱离,出无色界。

离心名自觉,离色名觉他,心、色俱离名觉满。觉满者,谓一念离,一切离,无离无不离,即是满净如来。(《通一切经要义集》)

心不碍境,是根不碍尘;境不碍心,是尘不碍根。

心不碍境,境不碍心,离境离心,离尘离染。

即心非心,非非心,是无碍道;即身非身,非非身,是解脱道;即境非境,非非境,是无住道。(《大乘五方便北宗》)

通过以上引文我们可以看出,无论是《大乘无生方便门》、《通一切经要义集》还是《大乘五方便北宗》等北宗文献,其对“离境离心”都给予了充分的关注。“离境离心”以“心不起”、“色不起”为切入点,通过“心不碍境”、“境不碍心”来实现“即心非心,非非心”的无碍道、“即身非身,非非身”的解脱道以及“即境非境,非非境”的无住道。

由此可见,无论是“离境离心”还是“无能无所”,都以消解心与境、能与所之对立为前提。当心境一体、能所合一时,一切对待消除,一切烦恼熄灭,从而证得“一合相”,也即“汝本心”之境。

心无分别与真心自现

对于北宗来说,无论是不离有无,还是能所合一,其所作用的“场”都是在一心中进行并完成的。任何解脱之方,概而言之,无外乎“心无分别”。只要能做到“心无分别”,明镜之台不被染污,那么涅槃之时,真心自现。

以渐修为主要特征的北宗,其超越之理论相应呈现出被动化和静态化之势。所谓的“被动化”、“静态化”,是指明镜之心应物而照,“照”之性即隐含着被动性与静态化。北宗的超越实际上是对染心的“去昧化”,通过这种去昧,让清净之心得以呈现。

一切众生,清净之心,亦复如是。只为攀缘,妄念诸见,重云所覆。但能显然守心,妄念不生,涅槃法日,自然显现。(《修心要论》)

正以如来法性之身,清净圆满,一切像类,悉于中现,而法性身,无心起作,如颇梨镜悬在高堂,一切像悉于中现。镜亦无心,能现种种。

心如明镜,或可一年,心更明净;或可三五年,心更明净;或可因人为说,即得悟解;或可永不须说,得解。经道:众生心性,譬如宝珠没水,水浊珠隐,水清珠显。《楞伽师资记·道信传》

无相法中,无异无分别。心无分别故,一切法无异。长短无异,自他无异,凡圣、生死、涅槃、解缚、亲疏、苦乐、违顺、三世、愚智,并皆无异。(《大乘五方便北宗》)

本来有佛性者,如日出云,浊水澄清,镜磨明净。(《顿悟大乘正理决》)

心有想念,便成生死;心无想念,究竟涅槃也。《注〈心经〉》

由上引文可见,北宗所言的清净之心,多是“静态心”,而此心犹如明镜,一切众相悉于中现。因此,只要做到心无分别,攀缘之念便不会产生,清净之心便可呈现。在此意义上,我们说“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”已不仅仅限于修行,亦是其超越的表现。而在此种意义上的超越,正是一种去昧,而“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”的过程,也便是去昧、除染的过程。

需要说明的是,超越之境不是另辟之境,而是在心无分别的基础上,去体认那真如之心。站在真如之心的层次,我们可以说“长短无异,自他无异,凡圣、生死、涅槃、解缚、亲疏、苦乐、违顺、三世、愚智,并皆无异”,简言之,立于真如之心之层面来言,“一切法无异”,这便是禅宗北宗所欲不懈企及的又一超越之圣境。

图2 禅宗北宗三种超越境界示意图

总体来说,北宗禅主要是通过对心的“安心”来实现修行解脱之道的。这种路径的实现打破了任何形式“扮演上帝”(Playing God)之外在“救世主”存在之必要,从而隐性彰显出“人的主体性”(Subjectivity)之一面。即是由无差别→差别——破执;由差别→无差别——显性。如果说“破执”诠释的是无差别的差别,那么,“显性”则凸显的是差别的无差别。清净之心在经历“无差别→差别→无差别”之“拂拭”后而得以再次呈现出来。超越之道正是从无差别的差别进至差别的无差别之境,在此过程中,此岸与彼岸相连、顿悟与渐修兼容、方便与究竟并举。

①丁福保编纂:《佛学大辞典》,文物出版社1984年版,第1218页。

②陈义孝编:《佛学常见词汇》,(台北)文津出版社1988年版,第163页。

③传正有限公司编辑部:《小乘论·13》,《乾隆大藏经》第101册,传正有限公司《乾隆版大藏经》刊印处1997年版,第28页。

④⑤昙无谶译:《大般涅槃经》卷25,《大正藏》第12册,第515、515页。

⑥来舟集:《大乘本生心地观经浅注》卷2,《续藏经》第20册,第956页上。

⑦黄永武主编:《敦煌宝藏》第15册,(台北)新文丰出版公司1982年版,第303页。

⑨宗性:《问学散论》,载《中国佛教学者文集》,宗教文化出版社2008年版,第63页。