十月革命前后的旅俄华工及苏俄相关政策研究

2014-06-21谢清明

谢清明

(广东商学院 华商学院,广州 511300)

俄罗斯从清末以来一直是中国劳务输出的重点地区之一,东北、华北等地的华商也多有赴俄经商的传统。1858年的《瑷珲条约》和1860年的《北京条约》签订以前,此区域与中国的东北、部分华北地区是政治经济合一的单一区域,资本和劳力的流动性极大,因而我国北方大量农民、工人、商人进入该地区务工、经商。《瑷珲条约》和《北京条约》签订以后,虽然该地区原本统一的政治经济体系被打破,但由于俄国在远东地区的各项物质供给、远东海军基地的修筑等都需要大量劳力,且1871年俄国政府宣布其远东优惠移民政策失败,因而,尽管俄国政府在1882—1914年间基于国防安全考虑对华人入俄采取了一定的限制措施,但大体上旅俄华人社会还是在稳定的发展之中。

1914年第一次世界大战爆发,俄国大量壮丁奔赴欧洲战场,国内的生产建设严重缺乏劳力,因而俄国政府在中国招募40万以上华工赴俄[1]32-37。这些华工赴俄后多从事伐木、筑路、采矿等工作,但在把头、招工人以及雇主的无情剥削下,他们被当作奴隶对待,过着暗无天日的日子,他们中甚至有约5万人被直接送往战场,“死于军中者达2万人”[2]119。1917年11月7日(俄历10月25日),十月革命爆发,这些可怜的人们终于盼到了一丝曙光,那么等待他们的是什么样的命运呢?

一、悲惨的遭遇

十月革命以前,尽管这些华工为俄国做出了重要贡献,但他们过着极其艰苦的生活,遭受着非人的虐待。据参与修筑摩尔曼斯克铁路的华工季寿山回忆:“工作是沉重的,砍树做道木,抬土筑路基。每天从早晨七点钟一直到晚上七点钟,要干十二小时,冬天冷得很,住的木头房子四面透风。吃的就更坏了,起先还能吃点馒头,后来就只有黑面包了。吃的水是从沼泽里挑来的,发黑色,有一股腥气。”在这种条件下很多工人都患了一种“牙花发黑,嘴唇浮肿,下肢疼痛”的病,但即使在生病的情况下,还要被逼着去抬枕木、搬石头,不知有多少工人“连病带累的给折磨死了”[3]12。

在俄国森林做苦工的人处境更加艰苦:“200多人同住在一个木棚里,空气污浊,和狗洞差不多。野兽、毒蛇、蜻蜓般大的蚊子威胁和撕咬着华工的生命……工人每天吃的是又黑又粗的面粉,严寒的天气里穿着草鞋,个个蓬头垢面,简直同叫花子一样。”[4]123尽管华工们受到种种虐待,很多人为此付出了生命的代价,但在十月革命前,大多数华工凭着自己的勤劳与节俭,尚能够维持最基本的生活。

十月革命后,华工的处境更加恶化,俄国各派都争相欺凌华工:白俄军队所到之处“多有侨尸暴露,或负枪刀伤痕,或被剥夺衣服,冻馁而死”[5];苏俄红军也不甘落后,“奸淫掳虐惨不忍视,房屋货物均可付之一炬”,“凡不通俄语者均被过激派指为内奸,钱财衣物使之一丝不存,复伤其性命”[6];西伯利亚地区的英、美、日等国军队也随意搜查来往华工,他们发现一星半点可疑的东西就立刻给华工安上“红党”的罪名,“连话也不问一句就枪杀了”[4]164。

在身心上受到虐待的同时,广大华工与华商在经济上也遭受了无情的掠夺。就华工来说,他们赴俄之前一般都与俄国雇主签有雇佣合同,如义诚公司招募的伐木工,砍伐一等硬木材每古磅工资俄洋八元五角,二等硬木材每古磅俄洋八元,三等硬木材每古磅俄洋七元五角。[7]621除工资之外,一般合同中都规定了其他方面的待遇,如冬夏所需衣物、日常华工所需之物(柴、米、油、盐、蔬菜、茶、糖等)、劳作时所需工具等等,此外一般规定车费、护照费、印花税等由招募人或公司承担。[7]698看上去华工的工资不低,远远高于同时期国内的工资,但华工们实际所得却远远低于合同工资,主要是因为:

第一,招工人、雇主的剥削。俄国工厂随意克扣工人工资,有些工厂“不发给工资,只发个小本子记载出工日期,不能兑现”[8]。很多华工食不果腹,并且华工们受到百般虐待,在严酷的工作环境下冻死、饿死的不计其数。按照合同规定招募人或公司从工人所得工资中扣除10%到15%,更有甚者扣除25%[7]649,并且不少招募人或公司还利用其他种种手段克扣工人工资,“一些包工头还赚取华工的伙食费,卖给华工的大米高出正常价格的三倍”[9],义诚公司的周勉甚至每天仅给工人洋面两斤,此外概不给任何工资,这些在很大程度上降低了工人的实际所得。

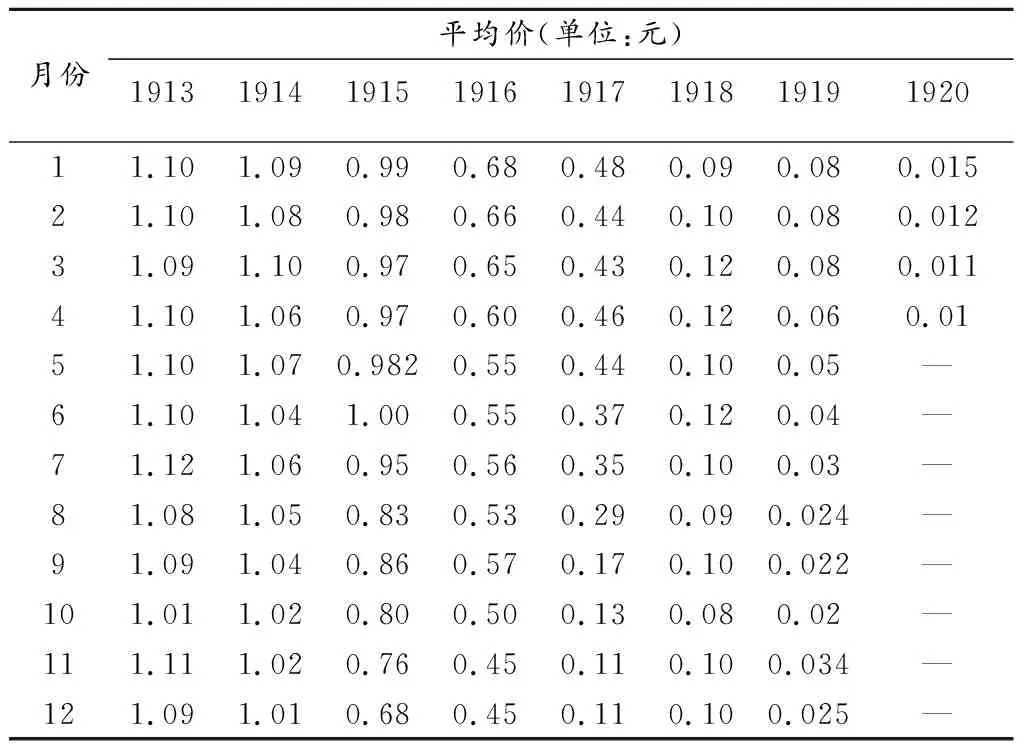

第二,俄国金融市场的混乱。一战爆发后,俄国人民纷纷向各银行提取现款,再加上战费猛增,使得俄国政府财政压力骤增。为此,1914年7月27日,帝国议会通过了停止卢布兑换的法案,并将帝国银行无准备金发行额由原来的三亿猛增到十五亿。其后卢布发行额暴增,由1914年8月16日的23亿卢布,到1915年末为56亿卢布,至1917年3月1日增加到了99亿[10]。与此同时,无准备金俄币发行额还在进一步扩大,到十月革命前已经超了165亿,这也导致了卢布币值疯狂下跌。兹列哈尔滨地区“老帖”(即沙俄政府发行之罗曼诺夫票)的市价情况表如下:

哈尔滨老帖兑大洋行市均价表

资料来源:台湾“中央研究院”近代史研究所档案馆藏,《北洋政府外交档案》(以下简称“外交档”),03-32-532-01-024。

从上表的数据中我们可以发现,1913—1914年由于卢布的发行大体上来说有比较充足的准备金为保证,因而币值相对来说比较稳定,但其后肆无忌惮的滥发行为使得老帖币值猛跌,到1920年4月1卢布仅值大洋1分而已。

与卢布币值不断下降相伴随的是俄国市面上的卢布种类日益增加,除了沙俄政府发行的老帖外,主要还有如下几种:

1.克伦斯基政府发行之“新帖”。该币于1917年5月开始发行,其中有面额1 000卢布的“大帖”及一种面额40卢布、20卢布的“小帖”两种。其“大帖”印刷比较精良,纸张亦佳,但“小帖”纸张极其低劣。另外该政府还发行有250卢布纸币一种,辅币1、2、3、50戈比四种。

2.高尔察克政府发行之“黄条子”与“西伯利亚临时帖子”。高尔察克政府发行的纸币实际上为五厘息国库券,有巨额、小额两种,巨额国库券从25卢布起至50 000卢布不等,因纸质低劣,票面很黄,东北商民因而称之为“黄条子”,小额国库券分为1卢布、5卢布、10卢布三种,俗称“西伯利亚临时帖子”。

3.霍尔瓦特票。该票为中东路总办霍尔瓦特在中国境内发行,分为50戈比、1卢布、3卢布、10卢布、100卢布五种。

除了上述卢布外,还有戴泥根政府、乞瓦政府、爱克退具纳政府、高加索政府、远东共和国政府等发行的十多种卢布在市面上流通,因相对上述几种来说发行量较少,在此不细述。这些卢布发行的共同特点都是缺少必要的准备金,而且发行量巨大,因而得不到商民信任,几乎都是刚发行就如同废纸。俄国政府滥发卢布给广大旅俄华侨带来了严重损失,其每发行一次新币即对华人财产的一次疯狂掠夺。中国商民手中一共有多少卢布难以统计,但北洋政府财政部于1924年8月16日对各省上报之卢布损失汇总显示“总计合洋一万零九百九十六万四千零五十一元五角六分七厘,又银一千八百二十八万七千七百三十五两一钱一分,又俄钞一千零三十一万七千两百七十四元五角八分,又金票一百二十一万四千五百二十一元零二分”①。据海参崴中华总商会呈称,仅高尔察克政府所发行的“西伯利亚临时帖子”就有“十六万万以上寄储领署”,“分装六十九木箱,另建一屋于领馆之后藏之”。②而海参崴、双城子、驿马河、三道河子等处商民寄存领署之卢布总计达“三十六万万零八千万多”③。另外,1924年中俄赔偿委员会会议上,中方人员给出的数据是:从1914年帝俄停止卢布兑现,到1922年白俄政府彻底覆灭,仅东北地区的卢布就由1亿增加到了82.87亿[11]。

上述原因使得广大华工一贫如洗,数年积蓄化为乌有,而众多旅俄华商更是因此倾家荡产,“有力之家,既成饿殍,小康之户,亦变乞民”④。

二、华侨与苏俄政府的关系

应该说在数十万海外子民深陷水生火热的窘境之时,北洋政府在护侨、保侨方面还是做了很多工作的,如北洋政府积极与华工组织——旅俄华工联合会合作,顺利地遣返了一批华工[12];另外通过与红十字会、戊通公司等民间组织的合作在粮食、医疗等方面也作出了很大努力;为了维护广大旅俄华侨的利益,北洋政府甚至直接出兵西伯利亚,使数万华侨免受战火摧残。但是,毕竟北洋政府的救援能力有限,在很多方面都难以满足侨民的期望,加上在苏俄鼓动下,不少华工加入了苏俄阵营,而华商群体则面临前所未有的灾难。

不少华工在走投无路之际,选择了与苏俄合作,大体上来说这种合作包括以下几个方面,一是华工参与苏俄领导的内战;二是苏俄政府积极“教化”华工,力图将其培养为“自己人”;三是苏俄政府全力支持华工阶层夺取侨界领导权。

第一,华工参与苏俄国内战争。在苏俄政府的大力宣传下,大量华工参与了苏俄内战,众多华人军事组织成立,最有名的要数任辅臣等领导的“中国团”(也称“铁团”)。有学者统计,由华工组成的部队不少于3个团、5个营及7个独立连,总人数在5万以上[13]。他们参加了对白俄军队的战争,在苏俄历史上留下了可歌可泣的一页。当然,必须指出的是:过高评价华工参加俄国内战的所谓“无产阶级国际主义精神”都是很天真的,很显然,绝大多数华工对政治并不感兴趣,他们多数关心的只是“面包”以及怎样可以回到自己的家乡,可以说,参加苏俄红军仅是这些人免受冻馁、获取“面包”以及寻找机会回到祖国的一种途径而已,因为不能与苏俄成为“自己人”,就有可能被当做敌对势力而惨遭屠戮。关于华工参与苏俄内战的论著汗牛充栋,在此不作赘述。

第二,“教化”华工中的积极分子。苏俄为了“教化”华工,“使青年人学到知识,培养工人阶级自己的青年知识分子”,在各地举办了众多的短期培训班,招收失学的青年和工人学习。在远东地区,很多华工参加了这些培训班,他们白天做工,晚上学习社会主义理论。华工郭成玉就是其中一个。据他回忆:训练班分工业、技术、文化、政治、文艺等小组,每组设读报员,读报学习国家大事。每周有一个报告会,请市领导讲解关于列宁主义的问题,以及目前形势和国内外建设情况。通过不断的培训,很多工人“都学会了一门手艺,有的学会了开车、钳工、电焊工等技术”。学习成绩优异的郭成玉甚至被送往海参崴的远东工业大学进一步深造。该校校长为苏联人,副校长一个为中国人,一个为朝鲜人,该校为中国学生开设有数学、物理、化学、政治、语文及工业技术课。物理、化学、工业技术课由苏联老师教授,上课随带翻译,政治、语文、数学课则为中国老师教授,其中语文课教员由吴玉章担任,政治课教员由林伯渠担任[14]。

第三,苏俄支持华工争夺侨界领导权。在传统的侨界,由于华商组织拥有雄厚的经济实力,华商阶层在文化知识上也远非华工阶层可比,加上华商组织有来自国内政府的支持,因而往往在侨界居于绝对的领导地位。华商组织的职能相当广泛,其社团章程中一般规定的任务有成员互助、纠纷调解、协助俄罗斯政府和警察从事教育、治安活动,还有防范红胡子土匪的条文,为此俄国政府还特许其拥有一定的武装安保人员。然而,在十月革命顺利推进以及苏俄政府大力宣传其劳工政策的背景下,华工阶层也跃跃欲试,开始了争夺侨界领导权的斗争。

华工阶层为了适应这种斗争,建立了各种各样的华工组织。大体上来说,在欧俄地区的华工组织主要是旅俄华工联合会,而远东地区的华工组织则名目繁多。旅俄华工联合会系于1917年4月由旅俄留学生刘泽荣等联合旅俄工商各界成立的一个华人组织,初名“中华旅俄联合会”,刘泽荣任会长,“以辅助旅俄学工商三界为宗旨”[15]201,1918年12月改组为“旅俄华工联合会”,宣布拥护布尔什维克的领导,维护广大旅俄华工的根本利益,可以说至此联合会才由代表全体旅俄华侨利益的组织转变为专门的华工组织。随着华工联合会的“布尔什维克化”,其组织规模也紧随苏俄进军的同时向远东地区扩张。在苏俄政府的支持下,华工联合会先后在海参崴建立“工商联合会”、在黑河建立“工商协会”、在伯力建立“华工会”,其他各地也先后有各种名目的华工组织出现。这些组织尽管名称各异,但基本上都是旅俄华工联合会的下属机构。

俄国侨界出现两个相互对立的组织机构,使得俄国侨界的关系更加复杂化。以往侨界内部商务、民事纠纷的唯一仲裁机构为各地华商会,而当另一个仲裁者出现时,很多简单的纠纷变得无法解决,于是出现这样一种情况:当某华商向华商会投诉失败后即转求华工会的仲裁,由于华工会受到苏俄政府的支持,因而华工会往往利用苏俄政府的警察、监狱等暴力机关,将被告逮捕入狱,不知会中国领事即任意仲裁,甚至有时因为案件纠纷而酿成双方之间的武装冲突⑤。在这种武装冲突中,因华商会会差拥有枪支弹药,因而往往能够获胜,华商会因此将华工会领导关押或交由俄国官署惩处,然后结果不是俄国官署强迫华商会放人就是不经审判即释放被押之华工⑥。华工会也经常利用苏俄政府的武力支持强迫一些华人入会,或随意进入华商店铺、居所勒索钱财,强征会费。苏俄政府为了减少华工会的阻力甚至出动军警解除华商会武力,以防止华商会以武力对抗华工会⑦,更有甚者随意解散各地华商会⑧。在一些华商会势力强大的地区,华工会往往也会采取与胡匪合作的方式,抢劫华商会财务,甚至暗杀华商会要员⑨。

当然,华商会也绝不会坐以待毙,在与华工会的竞争中,他们往往会借助北洋政府的力量对华工会加以制约。如1921年5月,海参崴工商联合会成立时,海参崴华商会会长张道有致电北洋政府,要求严加取缔,他指责工商联合会领导李鸿成等均是一群“短衣跣足”的“流民草寇”,并且污蔑他们都是一些“盘剥重利之侨商及开设烟馆赌局之人”⑩,“实则共产党,视领事如偶人,以商会为草芥,意在推倒打消为原则,该会成立两月,入会者达千人之数,多系无知愚氓……乃受俄军庇护故得成立,迩来对于交涉事件颇行棘手,轻则驳议,重则罔顾……传染过激共产主义,使远东良侨不得安枕”,“倚仗外人势力,脱离中国关系,甘心自居化外,与部令及领事馆对抗”。最终,在张道有等的运作下,北洋政府命令驻崴永健舰舰长王寿廷出动海军官兵将李鸿成等工商联合会领导人抓入永健舰,收去工商联合会所有文件。为了避免夜长梦多,王寿廷在释放其中两名表示悔过之人后,以非法结社,“假借外势,抗令倚恃”,防止将其释放后“益涨刁风”为由,将李鸿成等五人强行押解回国,交地方官严加管束,并且永远不得进入海参崴。北洋政府对上述案件的处理从一个侧面反映了北洋政府的基本思维:华商会作为在国内登记注册的官方组织,理应享有对侨民的管理权,而华工会仅仅算是侨工联谊组织,必须接收华商会的传统领导地位。

从上述事例中我们可以发现:北洋政府对侨商阶层的支持说明其希望继续维持其在侨界一直存在的管辖权,力图延缓这种管辖权的逐步弱化,同时通过侨商组织打压侨工组织也在一定程度上起到了抑制共产主义思想蔓延到国内的作用;从苏俄方面来说,中俄两国边界紧邻,边防安全成为其制定移民政策的重要考量,在历史上限华、排华、驱华等一系列行动无不是在这一思维下产生的,尽管俄国人需要华侨组织作为对华侨实施有效管理的辅助机构,但同时又对这些组织的存在感到不安,视其为该地区的一种隐形政权。在俄国人看来“在这里不臣服俄国法律的外国人的存在,从一开始就被视为一种对俄罗斯眼前和未来利益的威胁”[16]96,而中国政府长期不肯彻底放弃其对侨民的管理在其看来无异是对俄国利益的侵犯。而此次对华工组织的无条件支持正好可以彻底打压北洋政府控制侨界的基础——侨商,摆脱长期存在的“黄祸”恐惧症,巩固边疆安全,可以说起到了一举多得的效果。

从以上华工会、华商会与苏俄政府的关系中我们也可以发现苏俄当局曾经是对华工寄以厚望、付以重任的,但随着华商会的失势,华工会也很快就退入历史的阴影中。华工会的暴起暴落,主要在于其本质上的缺陷:首先,华工会的成员多来自知识、技术较差及注重短期利益的华工移民群体,尽管布尔什维克党与苏俄当局曾不遗余力地培训、教化其中的一批“先进分子”,但成效有限。这或许是中共兴起后,苏共就迅速放弃早先对华工期望的重要理由,因为在这些华工先天与本质的缺陷下,很难期望华工对共产主义理论、无产阶级革命有多少实质性的认识,而这点从华工会召开的几次大会也可以发现,他们所讨论的主要议题并不在共产主义,而更多的是“回国问题”[17]95;其次,华工会组织上也有很大的缺陷,这种组织很不严谨,内部意见分歧严重,领导阶层亦不稳定。以阿穆尔地区华工协会为例,该会自1921年春季成立至该年7月,会长就换了三四人,为此华工会多次召开会议,以期整顿内部,但均难达共识;再次,要想在一战华工这一新生代移民群体中建立稳定的领导基础也颇为不易,新来的移民群体不仅流动性极大,而且多视祖国社会为其安身立命之所,他们对于暂时栖身的移民社会缺乏远大的理想与兴趣,“是以团结党派,均以利合,而非以义合”,在他们看来,其最终归宿仅是“落叶归根”,在这种情况下,难以有稳固的领导人物出现;最后,华工联合会的最上层不少是一些温和且富有民族主义、爱国主义色彩的留俄学生,他们从内心深处并不赞同苏俄的“阶级斗争”理论,刘泽荣、朱绍阳、张永奎等主要领导人都相继退出华工会就是明显例证(尽管从刘泽荣后来的回忆资料看其信仰共产主义,但从其退出华工会及与朱绍阳等先后出任国民政府外交官的经历来看,其并不是共产主义者),这些人的退出也使华工会声望受到很大伤害,领导层整体素质亦滑落不少。

三、苏俄政策的转变

尽管在俄国内战期间苏俄政府也时有虐待、迫害旅俄华侨的事情发生,但最少在其给各级地方政府的命令中还是要求将华侨与中国政府区别开来,强调保护他们的合法权益。但是,随着外国干涉势力被逐渐驱逐出境以及前文提到的在华工会的打击下华商势力被基本扫荡无余,苏俄政府对旅俄华工的政策也发生了很大改变,包括旅俄华工在内的华侨处境日益艰难。主要表现在以下几个方面:

第一,严格限制出入境。在帝俄时代,华工、华商在取得俄国使领馆的签证后,都能自由进入俄国,对其随身行李不加干涉。但自从苏俄政府控制远东后,采取各种手段严格限制华侨入俄,如华侨入境不得多带行李衣物,甚至发现衣物是新的,即被认为是贩运私货,轻则充公,重则判监入狱。出境时必须先由苏俄主管官署及中国领事签字,而按照苏俄政府颁布的章程,出境时所带之物“除皮衣帽不准超过一件,鱼子不准过一公斤外,其他必须物品略无限制,并得携带金表或银表一个、结婚戒指一个,其他银制品每种不得过一件,总重量不得过一公斤之十分之四。至印刷、绘画、雕刻、纺织暨各种谷物,必须特许,有时并须完纳价值百分之三十四之税。又在苏联居留十八个月以上者,得申请携带外币期、汇票及金属、宝石等物,总价值不得超过300卢布。”[18]102上述规定已经比较苛刻,但在实际执行过程中,苏俄官员往往不准携带任何贵金属、现金甚至苏俄纸币也不让携带出境,还要缴纳14卢布的费用,方可领得“归国许可证”,而且在出境时华侨还要接受裸体检查,苏俄官员极尽羞辱人格之能事,华侨回国基本上已经囊空如洗[19]。

第二,限制汇款。不论华工还是华商,他们远赴俄国谋生,都是为了赚取微薄的收入以求养家糊口。但苏俄政府严格限制华侨自带货币归国,规定必须通过当地银行进行汇兑。表面上苏俄并未禁止向外汇兑,而实际上情况并非如此,如伊尔库茨克附近有华侨10万,每月向外汇款总数不得超过500美金,赤塔地区有华侨6万,每月向外汇款不得超过70美元[20]。而且每月所兑限额基本上都被苏俄政府机关人员“内部消化”,华侨前往汇款多被以当月限额已满为由拒绝。由于苏俄一定要华侨将辛勤劳动所得尽数花尽方准其归国,因此导致很多华侨连回国的盘缠都不够,很多人因此旅居苏俄一二十年而没办法与家人取得联系。少数勇敢的华侨带上所淘金子、所赚卢布,悄悄翻山越岭,试图逃回祖国,虽有不少成功者,然而“不幸被苏俄边防军发觉致遭枪杀的也时有所闻”。有些不敢冒风险的华侨想出了一种“绝妙”的方法,他们将500卢布悄悄交给海参崴的日本朝鲜银行,让其汇给家里100大洋,然而由于此时卢布价格已远非十月革命时期那样低落,1卢布约可兑换大洋2元,由此,华人每汇款500卢布一次,则相当于直接损失了900大洋[21]。

第三,无休止的捐税。在苏华侨,不论有无生计,都要缴纳各种捐税,如居留票费、店铺费、厕所费、常年捐等。赤塔地区规定“凡居住赤塔者,无论何人须纳人头税,此外并有财产税,雷厉风行,异常繁苛”[22]。在苏华侨,无论经营何业,均须缴纳各种杂捐,如在海参崴经营帆船业的华侨,苏俄政府勒令其办理许可证,而为了办这张许可证,华侨需要缴纳“营业照税、营业照捐、营业捐、船只估价捐、所得税、纯利税、营业公债票、水手保险捐、水上警察捐、码头捐、贫民捐、学堂捐、验照捐等各种杂捐”。凡是在苏华工不加入当地工会组织,就不准工作,但即使加入了当地工会组织,还要承担护照费、居留票费、入会证费、工证簿费、保险费、店簿费、所得税、厕所污秽费、义务捐、临时捐。华侨房产也要缴纳五花八门的捐税,如地皮捐、地皮税、房产捐、房产估价捐、所得税、红利捐、油坊捐、警察捐、修街捐、贫人捐、学堂捐、临时捐、俄人看管捐、所得公债票、红利公债票等等,以上苛捐杂税,总计占华侨营业收入的五分之三以上[23]。

第四,收买华侨中的不良分子,以华制华。因为语言不通的问题,苏联地方官员觉得管理华侨多有不便之处,因而他们挑选华侨中平时不务正业、游手好闲的人,教他们学习俄文,“让他们享受苏联种种特权,给他们较高的薪金,使他们做苏联当局的忠实走狗,以鱼肉华侨”。这种不良分子可以说遍布各华侨社区,他们充当着传达苏联当局命令及剥削华侨的中间人[21]。

第五,实行包工制。虽说苏联政府早已命令废止了剥削工人最为露骨的包工制,但这仅仅针对苏联本国工人,在远东地区,这种方式还被广泛使用于中国、朝鲜等国工人当中,特别是在矿工中使用特别普遍。华侨在苏联矿山上的生活没有任何保障,因为苏联矿区的采矿技术极为原始,且很多矿区已经采掘了数十年,矿源几乎枯竭,因而很多工人“甚至采掘了半个月、一个月,还得不到些许金子”。在包工制下,采不到金子意味着拿不到任何收入,工人们只有忍饥挨饿。而一旦到了冬天,这里的工作条件就更加艰苦了,“华侨矿工之冻死或饿死的时有所闻”[21]。

第六,实行殖民排华政策。苏联政府继续执行沙俄时代的“白俄远东”政策,大幅增加远东地区的俄籍劳动移民,以与该地区包括华工在内的东方移民相对抗。为了达此目的,苏联政府不惜诉诸传统的软硬兼施的方式,例如免税优惠、集体强制移民、流犯、军屯等形式,甚至不惜篡改历史,强调在开发远东及东北亚的历史中,只有俄国人付出贡献,其他种族的人对于这一地区仅有侵略、破坏的作用。苏联当局希望藉此唤起俄国人民对这块广阔土地的重视,进而大量移民该地以充实边区,从而“延续并发扬祖先的功业”。借此殖民政策,苏联在远东也建立起了自己的劳工部队,从而产生了俄工与华工的对抗,最终在其强大的政治威势下将华工逐步排挤出局[24]。

尽管十月革命后,不少华工与华商多数能够在苏俄政府的压榨下勉强维持生存,但苏联政府内部排华的声音一浪高过一浪。1926年苏联外交人民委员部开会决定“必须采取所有可行的措施,禁止中国人和朝鲜人流入苏维埃领土”,会议认为中国人的流入是严重的危险,从20年代开始苏联在试图从远东迁出一部分朝鲜人的同时,对这里的华人实行“挤压出边区的政策”。1928年,沙俄时代就数度参与驱逐华人行动的阿尔谢尼耶夫向苏联远东委员会提交了一份报告,报告指出“在中国东北和朝鲜毗邻地区,要防止中国和朝鲜的自由移居者,这些地区要住满来自西伯利亚和苏联欧洲部分的移民”[13]。1929年,中苏之间爆发中东路事件,在与中国进行边境战争的同时,远东地区的中国侨民成为了苏联清洗的对象,苏联此种严重违背国际道义的举动就连日系报刊《盛京时报》也批评其“着眼于别国无权无勇之侨民,已属国际关系上之创建”[25]。然而,即使中东路事件很快在东北当局的妥协下结束,但苏联当局针对中国人的丑恶行动依然没有停止,1931—1934年、1937—1938年苏联先后两次对远东华侨采取严厉的镇压和驱逐行动,使得中国侨民迅速减少。据苏联当局的统计,1926年约有7万华侨居留在远东土地上(欧俄地区有3万),但在这两次浩劫中,大约有8 000人被强制迁出,1万人被捕入狱,到20世纪40年代远东地区基本上已经没有中国人居住了[13]。对于1937—1938年这次大清洗,据俄国社会与政治史国家档案馆公布的有关资料显示共有335 513名包括华人在内的“移居民族”人民被定罪判刑,很多人因此在“古拉格”式的流放与迁徙中不知所终[26]134。

十月革命以后,尽管苏俄(联)政府与旅俄华工之间多有合作,二者之间一度缔结成了非常亲密的“同志式”关系,但很显然,无论是苏俄内战还是在华工与华商争夺侨界领导权的过程中,苏俄(联)政府与旅俄华侨之间的利用与被利用关系更为明显。当然,这种关系的产生和发展归根到底与俄国历届政府所宣扬的“黄祸论”是密不可分的,也正是在这种“黄祸”威胁的忧虑之下,俄国政府在远东尽管一直采取“以华制华”的管理策略,但却不时以限华、驱华等手段阻碍华侨势力的增长,同时在这种限华、驱华过程中也削弱了中国政府对远东华侨的控制。同时,有必要指出的是,在以前的俄国华侨史研究中,多数论者过高地评价了华侨在十月革命中的作用,很显然这种评价遮蔽住了很多人的双眼,而无法认清旅俄华工的实际情况。

注释:

① 收财政部咨(1922年8月21日),台北“中央研究院”近代史研究所藏《北洋政府外交档案》(以下简称“外交档”)03-32-413-01-008。

② 收院交海参崴中华总商会呈(1923年6月23日),《外交档》03-32-411-01-008。

③ 收崴埠等处中华总商会呈(1921年4月12日),《外交档》03-32-410-02-001。

④ 收外交部公函(1925年10月21日),《外交档》03-32-535-03-004。

⑤ 收驻伯利领馆呈(1921年10月3日),《外交档》03-32-319-02-013。

⑥ 收院交旅俄阿穆尔省华侨总会代表吕同春呈(1921年8月12日),《外交档》03-32-319-01-010。

⑦ 收驻伯利领馆呈(1921年10月3日),《外交档》03-32-319-02-013。

⑧ 发老农代表团节略(1923年2月8日),《外交档》03-32-320-01-009。

⑨ 收院交旅俄阿穆尔省华侨总会代表吕同春呈(1921年8月12日),《外交档》03-32-319-01-010。

⑩ 收海参崴华侨联合会呈(1921年8月9日),《外交档》03-32-343-01-015。

参考文献:

[1] 谢清明.北洋政府的一战华工政策及保侨措施[D].广州:暨南大学,2013.

[2] 陈里特.欧洲华侨生活[M].北京:海外月刊社,1933.

[3] 季寿山.高加索的烽火[M].北京:中国青年出版社,1960.

[4] 中苏友好协会宣传部.红旗飘飘:第4辑[M].北京:中国青年出版社,1957.

[5] 旅俄华侨之呼声[N]益世报,1920-03-26.

[6] 在俄华侨之惨状[N]晨报,1919-05-17.

[7] 陈三井.欧战华工史料[M].台北:“中央研究院”近代史研究所,1997.

[8] 刘福.红十月的战斗[J].黑河文史资料,1991(8).

[9] 徐树楸,薛永盛.西伯利亚华侨考[J].黑河文史资料,1991(8).

[10] 长春中国银行.东三省通货调查报告书:五[J].银行周报,1920,4(41).

[11] 中俄赔偿委员开会[J].银行月刊,1925,6(4).

[12] 李志学,谢清明.十月革命后北洋政府对旅俄侨民的使领保护[J].南京政治学院学报,2012(4).

[13] 刘涛,卜君哲.俄罗斯远东开发与华人华侨(1860-1941)[J].延边大学学报:社会科学版,2010(2).

[14] 郭玉成.成长在苏联[J].黑河文史资料,1991(8).

[15] 政协文史资料研究委员会.文史资料选辑:第60辑[G].北京:中国文史出版社,1989.

[16] 关贵海,栾景河.中俄关系的历史与现实:第2辑[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[17] 瞿秋白.瞿秋白诗文选[M].北京:人民文学出版社,1982.

[18] 蔡运辰.旅俄日记[M].上海:上海书店,2000.

[19] 汉文.俄国华侨概况[J].俄罗斯研究,1930(4).

[20] 最近西伯利亚华侨状况调查[J].华侨周报,1923,1(2).

[21] 新衡.苏俄的华侨[J].苏俄评论,1931,1(1).

[22] 俄国虐待华侨之沪闻[N].申报,1923-01-11.

[23] 旅俄华侨之最近情形[N].申报,1926-01-17.

[24] 何萍.俄国远东地区华工问题之初探[J].海外华人研究,1995(3).

[25] 俄方战略之探报[N].盛京时报,1929-10-20.

[26] 安妮·阿普尔鲍姆.古拉格——一部历史[M].戴大洪,译.北京:新星出版社,2013.