基于考古资料的周、秦与戎狄关系异同考察

2014-06-21杨瑾

杨 瑾

(陕西历史博物馆, 西安 710061)

吴于廑先生在其著名的“游牧民族对农耕民族发起三次冲击狂潮”理论中,指出游牧民族与农耕民族从公元前2000年代中叶起至公元13、14世纪之间长时段的碰撞与冲突,导致了世界格局的明显变化,尤其是由军事冲突带来的在经济、民族、文化、宗教等诸多方面的交流与融合。如果说吴先生对于约从公元前2000年代中叶开始的,由北方来的以战车为武装的各个部族向亚欧大陆整个农耕世界发起的第一次冲击中,灭夏的商人是否处于游牧状态尚无结论的话,那么考古资料证实,灭周的戎狄是地道的游牧民族,而征服戎狄、建立诸侯国最终统一中国的秦人发展初期也确处于游牧状态,它们都经历了冲击与被冲击、震荡与融合的复杂而曲折的发展过程。这种以武力为主要手段的碰撞、冲突与以贸易或荒服(朝贡)为辅助的交往与融合模式,一直贯穿于秦汉以降的各个王朝。

一、西周王朝与戎狄的关系

纵观西周王朝,始终处于与西北或更远地区的游牧民族——戎狄的胶着对抗之中。可以说,戎狄对周王朝的历史进程产生了重要影响,并最终以武力灭之。目前学界对西周西北部游牧民族的称谓与活动范围尚有争议,笔者采用多数意见,即所谓西戎指周都丰、镐以西的所有以游牧生活为主的戎族[1]110。其中猃狁是见诸史料最多的一支,活动范围大致为:陇山以东、关中以北,可远至今陕北、内蒙古、山西一带的广大地区①。从西北方对西周王朝腹地发起多次进攻,两者的力量对抗呈现出此消彼长的状态,特别是西周中期以后,猃狁利用盘踞陇上黄土高原之地理优势,反复冲击西周都城所在的关中平原。较量的结果使得最初占据主动权的西周王朝逐渐处于下风,最终亡于戎狄的强烈冲击中。这一历史史实已经由青铜器铭文,如兮甲盘、虢季子白盘、不其簋、多友鼎等与《诗经》(《采薇》《出车》《六月》《采芑》)、《后汉书·西羌传》相互印证。

1.史料中的西周与戎狄关系

由于历史久远,史料有限,特别是对于猃狁的记载大多附属于传统的官方史料,所以,学者们只能从现存的与西周王朝有关的史证作大致梳理,证实西周与猃狁的关系经历了从长期的相互攻击(王朝建立以前)→“荒服”(穆王以前)→猃狁猛烈冲击→西周亡于冲击的过程。

《史记·周本纪》载,文王时曾征伐犬戎,取胜后派兵驻守,以防犬戎再犯。《诗经·采薇》和《小雅·枤》就记载了这批戍边战士及其家属愁苦之情。周以武力灭商及早期、中期国力强盛给周边戎狄以极大震慑,纷纷以“荒服”形式与周王朝保持相对和平的关系[2]。武王时,“放逐戎夷泾洛之北,以时入贡,命曰荒服”。为解除北方戎狄之威胁,康王分封周公庶子为邢国诸侯,在东都洛阳以北设置屏障。邢台出土的康王时代的臣谏簋铭文记载,戎人大规模南下侵犯周边境,邢侯率军抵抗住戎人的一次次进攻,守卫着周的北部边境。考古出土的铜钺、铜戈、异形器等邢国兵器具有戎人强悍威猛的风格。而在西北部分封夨国,控制着通往陇东的交通要道,镇睦陇东诸国与西北羌族,镇守西周王朝西北门户,使得西周晚期陇东高原—太原一带的犬戎(猃狁)始终无法从汧水入侵周境,每次侵周只能绕道北洛水河谷或泾水河谷南下。

至昭王时,周室衰落,犬戎屡犯周,穆王时不再向周王朝纳贡。穆王要求以“宾服”②之礼苛责犬戎③,并多次兴兵讨伐,并将一部分犬戎迁到周原、平凉、庆阳一带。但征战却让荒服之国不再听命于周朝,造成边患加剧和亡国之灾。日益强大的猃狁部落屡次入侵,周室北藩的诸侯屏障逐渐被猃狁所消灭,宗周的北方直接暴露在猃狁的兵戈之下[3]。

据《汉书·匈奴传》载:“至穆王之孙懿王时,王室遂衰,戎狄交侵,暴虐中国。中国被其苦,诗人始作,疾而歌之,曰:靡室靡家,猃允之故;岂不日戒,猃允孔棘。”[4]周宣王时,戎狄入侵更加严重,经过多次战争,互有胜败。如宣王三十六年,征伐条戎、奔戎,惨遭败绩。三十九年,与西戎别支姜氏之戎战于千亩(今山西介休南),惨败。懿王以后国势日衰,出现戎狄交侵,暴虐中国的局面,周人深为所苦。

据《后汉书·西羌传》云:“及平王之末,周遂陵迟,戎逼诸夏,自陇山以东及乎伊洛往往有戎。于是渭首有狄、獂、邽、冀之戎,泾北有义渠之戎,洛川有大荔之戎,渭南有骊戎……。”《后汉书·西羌传》注引《竹书纪年》记载:“厉王无道,戎狄寇掠,乃入犬丘,杀秦仲之族。王命伐戎,不克。”[5]至周幽王时,暴政加上自然灾害,导致了申侯与缯、西夷、犬戎联合灭周,大大小小的戎人部落如潮水般随犬戎涌入关中平原,周王迁都洛邑。上述文献记载大多得到考古资料的印证。

2.考古资料中的西周与戎狄关系

自建国以后,西周考古工作硕果累累,其中青铜器铭文(金文)弥补了史料不足,填补了诸多空白,其中很多内容涉及周人与戎狄的关系。

小盂鼎:西周早期。传为清代道光初年于陕西岐山礼村出土。已佚,现存铭文拓本。铭文长达四百字左右,为西周早期字数最多的一篇金文,记载了周康王晚期与西北强族鬼方的一次战争。斩首四千八百多人,俘虏一万三千余人。在武力应对鬼方等游牧民族及其他诸侯国冲击过程中,西周王朝被拖入了长期的经济困境,为昭王时期的衰落埋下了伏笔。

多友鼎:西周晚期。现藏陕西历史博物馆。铭文(二百七十八字)记载了西周厉王时期反击猃狁侵犯的一场战争。周王命武公派遣多友率兵抵御。多友在十几天内,共打四仗,都取得了胜利,杀掉敌人三百五十余人,俘获二十三人,缴获战车一百二十七辆,并救回了被俘虏的周人。武公将战绩报告给周王,周王赏赐给多友包括青铜在内的若干财物。为了感谢周王,也为了纪念这次胜利,多友铸造这件圆鼎以记其事。

虢季子白盘:周宣王十二年,前816年。现藏中国国家博物馆。铭文记载了宣王十二年虢季子白在洛之阳与猃狁交战获胜的史实。其实,盘的主人姬白的祖先在夷王时曾奉命征讨不纳贡的戎狄,战败。姬白此次戴罪立功,率军征伐戎狄,大获全胜,共斩首执讯五百人,俘虏五十人,姬白获得了周王丰厚的赏赐,包括战马、弓箭、矢、旗等征战用品。

四十二年逨鼎:现藏宝鸡青铜器博物院。铭文中的“汝唯克弗乃先祖考辟猃狁, 出捷于井阿、于历岩。汝不艮戎, …… 以追搏戎, 乃即宕伐于弓谷, 汝执讯获馘, 俘器车马”,记载了周宣王时期,猃狁发起侵略战争,一直打到畿内井地,逨率军击退敌军,取得最终胜利的一段珍贵历史。

兮甲盘:也称兮田盘、兮伯盘或兮伯吉父盘。现藏日本书道博物馆。铭文一百三十三字,其中“唯五年三月既死霸庚寅, 王初格伐猃狁于彭衙, 兮甲从王折首执讯, 休亡敃”一句,记载了宣王五年王亲率大军战败猃狁的军事行动,兮甲(即尹吉甫)参加了此役,并凯旋。宣王赏赐兮甲吉甫四匹良马,一辆軥车。与《诗经·六月》中尹吉甫奉宣王之命北伐猃狁的事迹相印证。

冬戈鼎与簋:西周中期。现藏陕西宝鸡扶风县博物馆。铭文记载了周王命冬戈抵御淮戎的史实。此役杀敌一百,生俘两人,营救回了被戎掠去的一百一十四人。似乎此役主要目的在于救回被俘人员,无力解决犬戎与周交恶的根本问题。夷王时,双方战事不断升级,至宣王时,北方少数民族势力日盛,边患严重,猃狁一路攻入泾水北岸。前789年,周王军队惨败,自此,西周王朝只能面对亡国的命运。

师同鼎:西周中晚期。现藏陕西宝鸡周原博物馆。有学者认为是夷王时器物。铭文记载了主人师同参加的一次征伐戎的战争,斩杀并俘获了一批敌人,车马五乘,大车二十辆,羊百余只,青铜器一百二十件,有金胄、戎鼎、铺、剑等精良兵器。这里的戎,学者认为是猃狁。

不其簋:现藏中国国家博物馆。仅存盖子,内有铭文十五字,被证实属周宣王时期秦庄公“其”的器物,铭文中有“驭方猃狁广伐西俞, 王令我羞追于西, 余来归献禽。余命汝御追于略”,记述了周秦联军共击猃狁的史实,也从侧面反映出猃狁军事实力之强大,对西周王朝冲击之猛烈。

3.西周与戎狄关系之新考察

关于西周与戎狄的关系,无论是史料记载,还是学者研究,几乎无一例外地从“自我”角度出发,以中原王朝泱泱大国为中心,对戎狄一概采取贬损之偏见,对其强大与优势视而不见,强调的只是其破坏性负面影响。吴先生将之概括为“一种民族的、种族的、植根于农耕世界文明的偏见”,妨碍了学界理性地考察游牧世界对农耕世界几次冲击的历史意义,一味地将以战车和骑兵武装起来的、使农耕世界屡次吃亏的游牧部族或半游牧部族看作是历史上的破坏力量。这种歧视的影响一直传到近代,有些西方人甚至给他们所厌恨并怀有敌意的人加上“匈奴”的称号。

同样,有关周与戎狄关系的记载多出于中原王朝官方史料,描述角度也是宣扬武力征服的成果或对戎狄的贬损与谴责。因为中国历来对周边部族不屑一顾,附加以戎、狄、夷等贱恶之称,例如犬戎(忽略了其从商代晚期至春秋,绵延七百年的发展历史)。而在周人概念中,凡持兵戈侵暴中国者,皆谓之戎。例如,猃狁。

但吴先生认为,“游牧世界具有一个农耕世界无法与之比拟的特点,这就是它相对农耕世界的较高的机动能力。在军事上,机动性强的少数能够制胜安土重迁的农耕世界的多数。自从战车和马进入历史之后,游牧世界的各部族本来就已具有的机动性更是成倍地增强。由此而形成的冲击力量,往往使农耕世界的文明先进的国家, 特别当它们因内部矛盾而陷于衰落的时期, 处于难以防御的地位”[6]50。这充分强调了游牧世界的冲击力量,以及由战车与骑兵、金属制造(兵器)等方面优势所表现出来的强大的机动能力。

在金属制造方面,游牧民族已达到较高水平。西周墓葬出土的大量非中原风格的兵器,以及青铜器铭文中记载了很多战利品,例如师同鼎记载的一次战争就获得戎人金胄、戎鼎、黼、剑等一百二十件北方少数民族使用的常见青铜器,不但反映出北方少数民族骁勇善战的特征,反映出其精良的金属制造技艺,也足以说明当时戎人生活中青铜器已相当普遍,这就证明戎人非一般人所想象的那样原始,他们有较先进的文化。同时说明戎人是以战车和辎重车配合作战的。

正如吴先生所言,“游牧世界在生产发展水平上,在人口数量上, 都不如农耕世界。但是在主要的、关键性的生产技术方面,许多游牧部族与农耕世界的差距不大,金属冶炼和制造就是这样。农耕世界具有的金属武器,游牧部族也能具有。活动于亚欧草原上的游牧部族斯基泰人就善于铸剑。源出游牧部落、后来进入西亚边缘的赫梯人, 最早冶炼并锻造了铁器。游牧世界使用金属武器,起初是青铜的,后来是铁的,并不落后于农耕世界。既然双方使用武器的水平大体相当,一旦农耕世界的国家因内部矛盾,包括统治阶级内部和对立阶级之间的矛盾而出现力量衰落的情况,游牧部族在这种时机向农耕世界进行冲击,完全有可能占据优势”[6]50-51。比如师同簋铭文记载的那次战役就俘取了戎人青铜器一百二十件[7]。

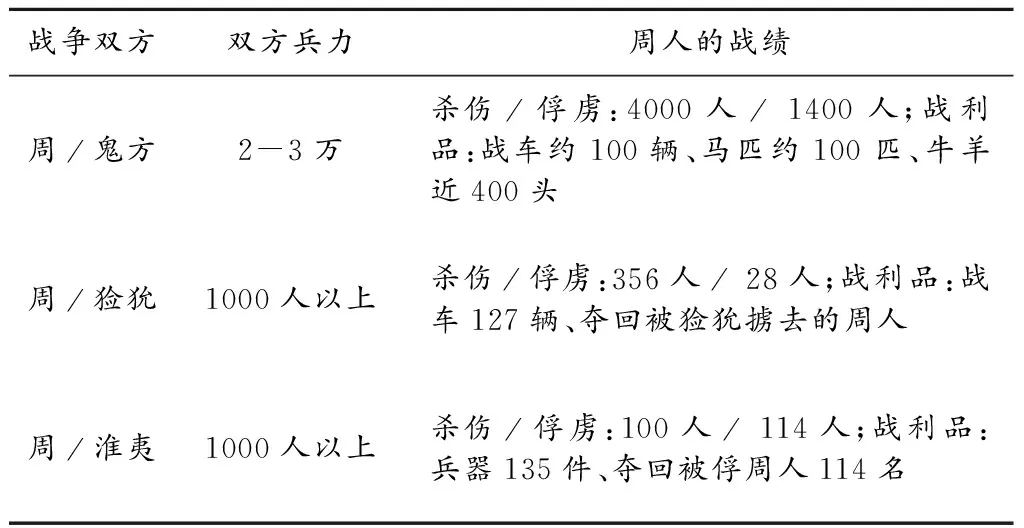

李零也认为,过去研究军事史的学者多据《左传》《国语》《战国策》等书,以为戎人都是以步兵或骑兵为主,这种观点恐怕要重新考虑。因为古代的戎人有很多分支,如召犬戎杀周幽王的申和护送周平王东迁的秦,也都曾被中原诸夏看做戎,但他们都有较高的文化,并不如想象中的那样野蛮。现在考古也说明,与戎有关的遗迹、遗物相当复杂,未可一概而论。铭文中的戎人是以战车和辎重车配合作战,周人俘获的战车动辄上百辆,便是很好说明(参看下表)。[8]

西周对方国用兵记录

二、秦霸西戎与周秦关系

建立大一统秦帝国的秦人早期发迹于西犬丘,在周、戎双方剧烈冲突的夹缝中求生存。西周晚期,长期用兵,耗尽国力,面对西北戎狄部落的反叛和侵扰,周王主要采取武力征伐的应对策略,在西北地区与戎族势力展开了一场旷日持久的拉锯战。为对抗戎狄不断侵扰,周王室还在西北边陲靠近戎狄聚居区的地方扶植亲周势力,作为拱卫宗周地区的屏障,秦人便被当做这道屏障的有力护卫者,逐渐凭借武力成为左右当时政治格局的重要势力。

1.秦霸西戎

秦人早期所在的西犬丘一带及周围分布着多支游牧部族,属田亚岐先生划定的包括宁夏与陇山周围甘宁地区在内的“西戎文化圈”[9]。既包括宁夏南部清水河流域以牛、羊、马头殉葬的乌氏之戎,也包括以庆阳为活动中心的义渠之戎[10]。笔者认为,无论是哪个戎族,都无一例外地融合了以各种方式获取的多种文化元素。例如,甘肃张家川马家塬战国时期戎人首领级贵族墓地,考古发掘出的奢华的随葬器物和精良的马车制造技术(髹漆并饰有铜、金银饰片)反映了战国晚期绵诸戎部族在文化、经济、畜牧等方面仍有很强的实力,精美的金银器、玻璃器包含着北方草原文化、西方文化、秦文化、西戎文化等众多元素。同时出土的配有箭簇、长铁矛等实战兵器的豪华战车,不仅说明墓主人对军事征战装备的重视,也反映出兵器制造技术的高超[11]。

早期秦人与戎狄的关系可以概括为:军事冲突、贸易交流、文化影响等。

第一,军事冲突。

田亚岐[9]等学者认为从商晚期至西周晚期,秦人与戎狄为争夺土地、资源而一直处于对立状态,首领们的重要职责就是抗击戎狄。即使领地扩展至关中地区,不仅北有北狄,甚至领地上也有戎狄部落,自襄公至穆公时期,首要任务也都是对付戎狄,直到秦穆公时期,才荡平了戎狄威胁,即所谓“益国十二,开地千里,遂霸西戎”。

秦与戎之间第一次战争见于《史记·秦本纪》,即“厉王无道……西戎反王室,灭犬丘之大骆之族”。此后,双方的拉锯战持续了好几百年。

《史记·秦本纪》又载,“周宣王即位,乃以秦仲为大夫,诛西戎。西戎杀秦仲。……周宣王乃召庄公昆弟五人,与兵七千人,使伐西戎,破之。于是复予秦仲后及其先大骆地犬丘并有之,为西垂大夫”。从此,秦人为获得这片封地与西戎进行了艰苦卓绝的战争,直到秦德公时取得了对戎战争的阶段性胜利,迁都至雍(今凤翔县城南),秦穆公时对西戎的战争取得了更大胜利,遂霸西戎④。

周平王东迁以后, 王室中心势力东移, 秦国乃大力扩张其疆土, 攻逐关中诸戎。猃狁在秦国的不断攻逐下, 遂由泾渭一带逐渐东移, 到达渭乃至伊洛一带地区,将实力扩展至富庶的关中地区。

第二,秦与戎狄的交流与融合。

徐卫民先生认为,“秦人与西戎在相互交往中,既有矛盾又有融合,既有和睦相处的和平时期,相互影响和渗透,又有相互之间的掠夺与战争,最终秦人终于征服了周围的戎族,实现了民族的融合”[1]134。田亚岐认为“当‘戎狄’归顺秦后,他们或完全保留,或间接继承其传统文化,再另外接受一部分秦文化,接受的多少则与他们各自的居住地有关”[12]。

在长期与戎狄杂处过程中,秦人为了壮大自身力量而采取了“从其俗而长之”的统治方法,即不改变游牧民族本身的风俗、文化以及社会组织,出现了史书中所载“秦杂戎狄之俗”的现象。考古发现的这一历史阶段的戎人遗存也证实这一点。例如,宝鸡益门秦墓出土的带戎狄风格的铁剑、兵器、工具、马具、铜簇等,说明墓主人本身为戎狄或戎狄化程度很深。有学者提出墓主人为戎狄族长,是在秦国拥有一定身份地位的“臣邦真戎君长”,他在大量吸收秦文化影响的同时,又顽强地保存着自身文化传统。此外,凤翔上郭店春秋晚期墓、陇县店子村秦墓、宝鸡晁峪东周墓地、凤翔秦墓、高陵春秋晚期至战国中期秦墓出土的带戎狄风格器物,都反映了墓主人均为在秦人领地上生存并接受秦文化的少数民族。

这种现象一直持续到秦统一后,申诩认为秦俑坑中的胡人形象即所谓的戎狄士兵,也说明秦人与戎狄在文化习俗上的融合[13]。戎人与秦人的混杂交融也见于其他遗址中,例如,秦始皇兵马俑博物馆门墓葬中出土了121具带有“欧亚西部特征”的人类遗骸,经过DNA检测,被疑为修建秦始皇陵的劳工。再如,秦俑坑中也发现有些兵马俑具有欧罗巴渊源,有些学者认为他们是加入秦军的戎狄。还有学者研究认为,戎狄(猃狁)属西方民族。笔者不揣冒昧,认为戎狄,不管以什么形式融合于秦军队(秦文化),与宝鸡地区发现的具有浓烈戎狄风格秦时期墓葬主人都有关系(也许是秦人在应对戎狄冲击之后,对其有助于壮大自己的力量的融合)。

2.秦人与周人的交流与融合

秦人最初在西犬丘游牧兼初期的农业经济生活是从非子为周室养马时开始,逐渐受到周文化影响。周厉王时,西犬丘被西戎侵占。秦人进入周原地区,逐渐从以游牧为本的经济走向以农耕为本的经济,吸收了定居地的生产技术、生产方式、社会阶级制度、道德规范、思想、学术、文艺等,迅速强大起来,开启了进军关中,从而剪灭六国的征程。这一时期的考古资料也反映了这种现象。

铜驹尊:陕西眉县李村出土。从铭文可知此器是西周孝王赐给非子和大骆的礼器,对秦人摆脱自身及戎狄习俗、迈向文明,至关重要。

不其簋:秦人最早的青铜器(约前820年,现藏中国国家博物馆),铭文记载了周宣王时猃狁侵犯西北边境,伯氏与不其奉命抗击,将戎人追至西陲,即今天水西南。伯氏回朝向周王献俘,命不其率领兵车继续追击,又与戎人搏战,有所斩获⑤。

询簋:1959年在陕西蓝田寺坡村出土。系周厉王时器。铭文以“戍秦人”与各种夷人、成周徒亚、降人服夷等并列,足见当时秦在王朝看来不过是戎狄一类。

秦公簋:铭文歌颂了十二位先祖为周王室在西戎保业,威震蛮戎各族,兼而开拓了秦版图的业绩,记叙了秦襄公奉周宣王之命在西犬丘建立宗庙的过程。与不其簋铭文内容相互印证。

秦文公三年(前763年)曾率“七百人东猎”,打败控制周原一带的戎人后,接受掌握农耕、文化礼仪和城建技术的周遗民,为改变以前没有文字的文化沙漠上的落后群体提供了人才基础。从西北边陲落后的游牧民族发展为建制完备的诸侯国,秦人成功地诠释了游牧民族对农耕民族的冲击、融合与发展。王学理先生指出,“秦文公从周王室的‘文化输出’状态转变为秦国的‘积极进取’,从而奠定了秦国发展的基础”[14]。甘肃礼县、宝鸡姜城堡和西高全、户县南关等地的春秋秦墓均表现出明显的周秦文化融合的风格。

3.秦人文化中的外来元素

考古资料显示的早期秦文化遗存,不仅包含周边游牧民族的文化元素,而且还有更遥远异域的某些风格,其中就有塞文化影响。据《汉书·西域传》载,塞种,即允姓之戎, 也即猃狁。斯维至先生则指出, 塞种本居伊犁楚河, 后逐渐由西向东侵入, 到达敦煌、酒泉地区, 其后又继续东移至甘陕境内, 最终与周人构难[15]。田亚岐和史党社等学者已经对秦文化中的戎狄文化元素进行过较为全面的分析。他们认为秦人从一个西北边陲的游牧部族发展为强大的诸侯国,就是因为不断吸取其他文化的先进因素。

史料显示,塞人很早就与中原有贸易往来。殷墟的大量和田玉、周原西周墓的蚌雕胡人像都与塞人或戎狄有关。一方面,秦人长期生活的甘青地区很早也与西方有联系。早在1948年,裴文中先生调查甘肃河西走廊和青海地区史前遗址时提出,“我们相信在张骞之前,东西方的联系是必然存在的。……在古代,我国西北地区和中亚地区曾存在过广泛的文化交流,表现在一些彩陶和粗陶器上两地有着共同性”[16]。裴先生所说的“中亚地区”应该与塞人有关。易谋远认为,“从世界范围看,在公元前7世纪末发生了一次以吉尔吉斯草原为核心的波及欧亚草原的民族大迁徙浪潮。塞人的直接祖先——西方的安德诺文化系统,向东曾直达我国的西北边境。而我国北部和西北部地区与中亚地区同属于干燥草原地区,同居于河西昆仑的昆夷族发生接触。部分昆夷被迫南迁四川,就可能与这次世界性的移民大浪潮有关”[17]。塞人即希罗多德《历史》中迁徙至阿尔泰山的斯基泰人,他们以盛产金子而出名,被希腊人称为守护金子的民族。近年来,甘肃大堡子山秦陵出土的线雕骨片、甘肃省博物馆收藏的传出于天水地区的骨简,“是秦人和域外文化交流所得,而且极有可能来自塞族。此外,秦人大量使用黄金饰品的现象,也可能是受了塞族的影响。……秦人的喜用黄金,当是从塞族人那里学来的”[18]。“这些黄金很可能来自黄金产地的河西走廊或阿尔泰地区。”[19]

另一方面,秦人早期文化似有更广阔的异域元素。例如秦人典型的素面铜镜与巴克特里亚(今阿富汗)和马尔吉安那(今土库曼斯坦)前2100—前1900年青铜文化时期的素面圆镜似有源承关系[20]。日本学者梅原末治则认为斯基泰式铜镜为中国青铜圆镜的源处,即秦式镜和战国镜的原始形式[21]。与之有关联的还有1983年新疆北部天山北麓巴里坤县古墓和1983—1984年阿勒泰市克木齐古墓出土的属青铜时期早段的塞人—匈奴遗物的素面铜镜,而俄罗斯阿尔泰山区巴泽雷克前3—4世纪塞王墓中出土两面铜镜,则被认为是秦式镜的变形⑥。

秦人与塞人在艺术上也有联系,梁云认为咸阳空心砖上表现神人胸椎骨和肋骨的三根纵向或斜向上平行线为典型的萨满艺术传统[22]。而塞人信仰的正是祭天、祭祖、敬鬼神的萨满教。

史党社先生根据近年雍城、礼县、天水一带的考古发现,提出秦人与塞人有可能是通过周围戎狄部落实现间接交流的。他指出春秋战国时期秦国具有较为发达的金器制造技术,其中一些具有戎狄风格的金器,无疑反映着秦与戎狄密切的关系[23]。他认为从商晚期至战国中期,秦文化大量接受周文化与戎狄文化影响,并形成了自己独特的文化传统。战国中期以后,随着秦政治军事势力的壮大与扩张,戎狄文化很快融入秦文化之中,最终被秦文化同化。戎狄作为秦与塞人交流的中介可能发生在前一阶段。

赵化成先生则指出,秦墓屈肢葬与域外宗教文化的影响,秦国铁器与冶铁技术的传入,早期秦墓出土的铁器,特别是宝鸡益门村春秋晚期偏早秦墓出土的铁器达23件之多,说明秦国大量使用金器的史实,而益门村M2春秋晚期秦墓出土金器达204件(先秦时期迄今一次性出土金器最多的一批),应与中亚东部草原有关[24]。

三、结 语

像冲击美索不达米亚、埃及、印度、希腊半岛等农耕地区的善于使用战车和骑兵的北方游牧、半游牧民族,例如西密里安人、斯基泰人、雅利安人、希腊人等诸游牧部落一样,周秦都属兴于东方而成于西方的游牧民族,与当时的中原王朝的关系有着冲击、冲突、融合的演变过程,都由最初的游牧部族冲击中原农耕民族,自身发展为农耕民族(邦国)后又受到周边其他游牧民族的冲击,未能经受冲击,落入灭亡的宿命。而秦之所以能接受游牧民族的反复冲击,主要原因在于秦人本身就是游牧民族,无论是在冲击农耕民族——周人的同时,还是在应对其他游牧民族冲击时似乎有意识地克服固有的游牧特点,广泛汲取农耕文明及其所产生的礼仪文化精华,逐渐发展为诸侯国,最后建立强大帝国。

这一历史循环被吴先生总结为:每一次冲击浪潮的结果都带来了产生长期影响的积极因素,例如,周人和秦人都向戎狄学习了先进的战车与骑射之术,周人受戎狄影响,创造了便于骑兵使用的剑。由此带来机动性能大大加强,在军事上变得强大起来。而入侵农耕世界的游牧部族从农耕世界接受了更多的东西,例如,中原的金属冶炼和丝绸、铁器等,而且传播给草原上的其他游牧部族。周人和秦人在东进过程中根植于游牧民族特有的文化,与商朝和周朝的农耕文化发生了长时段的碰撞、冲突与融合过程,这一长期而复杂的动态历史过程生动地诠释了吴先生关于游牧民族对农耕民族冲击的著名论断。

注释:

② 即每年向周朝贡四次,每二年至五年朝见一次,加重了犬戎负担,引起犬戎反抗。

③ 舒振邦认为犬戎是猃狁的同名异译,但田静等认为猃狁与犬戎族属、活动区域都不同,但不可否认的是它们共有的游牧性质。周原、宝鸡、沣西、甘肃灵台、宁夏固原等地出土的北方系青铜器显然说明商代鬼方、西周猃狁活动范围之广。但也有学者认为,今陇山北部固原地区的固原、彭阳、西吉、隆德等地(战国秦昭襄王所筑长城内外广大区域)发现的大量东周时期动物纹样的青铜文化,主人为匈奴、或义渠、或乌氏等游牧民族。

④ 一般认为,西戎应包括陇西的绵诸戎、绲、翟;泾北的义渠戎;洛川的大荔戎;乌氏、眗衍之戎;以及渭南的骊戎等。

⑤ 关于此簋的年代、不其为秦哪代王,学界都有争论。

⑥ (苏联)鲁金科著,潘孟陶译:《中国与阿尔泰部落的古代文化》,张志尧主编,《草原丝绸之路与中亚文明》,新疆美术摄影出版社1994年版。铜镜直径11.5厘米,质薄脆,镜面光滑,素卷边。小弦钮,方形钮座,羽状地,主纹为4 个山字纹,间以成对的心状叶。秦式镜的原始形式是整个镜背为仿动物的羽状地,借用了青铜器如战国壶纹样,梅原末治认为镜的年代为前6—前2世纪,而Swallow则认为是前897—206年之间。当时与北方草原的贸易主要是由秦人与匈奴族进行的,说明秦人与塞人有联系。

参考文献:

[1] 徐卫民.西戎所在地域及与秦的关系论[C]//秦始皇兵马俑博物馆《论丛》编委会.秦文化论丛:第7辑.西安:西北大学出版社,1999.

[2] 舒振邦.周与戎狄的杂记及其相互依存关系[J].内蒙古社会科学,1983(5).

[3] 田率.四十二年逨盘与周伐猃狁问题[J].中原文物,2010(1).

[4] 班固.汉书:下册[M].陈焕良,曾宪礼,标点.长沙:岳麓书社, 1993.

[5] 方诗铭, 王修龄.古本竹书纪年辑证[M].修订本.上海:上海古籍出版社,2005.

[6] 吴于廑.世界历史上的游牧世界与农耕世界[J].云南社会科学,1983(1).

[7] 北京大学文博考古学院,北京大学古代文明研究中心.吉金铸国史——周原出土西周青铜器精粹[M].北京:文物出版社,2002:293.

[8] 李零.“车马”与“大车”——跋师同鼎[M]//李零自选集.南宁:广西师范大学出版社,1998.

[9] 田亚岐.秦国早期的逐渐强盛和对戎狄的战争[C]//秦始皇兵马俑博物馆《论丛》编委会.秦文化论丛:第3辑.西安:西北大学出版社,1994.

[10] 林沄.关于中国的对匈奴族源的考古学研究[J].内蒙古文物考古,1993(1-2).

[11] 赵吴成.甘肃马家塬战国墓地马车的修复——兼谈族属问题[J].文物,2010(6):83.

[12] 田亚岐.东周时期关中秦墓所见“戎狄”文化因素探讨[J].文博,2003(3).

[13] 申诩.从秦陵俑坑中的胡人形象谈起[J].西北史地,1994(1).

[14] 王学理.周秦文化的交汇带[C]//秦始皇兵马俑博物馆《论丛》编委会.秦文化论丛:第13辑.西安:三秦出版社,2006:146.

[15] 斯维至.从周原出土蚌雕人像谈严允文化的一些问题[J].历史研究,1996(1).

[16] 祝熹中.试论秦先公西陲陵区的发现[C]//秦始皇兵马俑博物馆.秦俑秦文化研究:秦俑学第五届学术讨论会论文集.西安:陕西人民出版社,2001.

[17] 韩伟.论甘肃礼县出土的秦金箔饰件[J].文物,1995(6).

[18] 谢端琚,等.甘青地区史前考古[M].西安:文物出版社,2002.

[19] 易谋远.论彝族起源的主源是以黄帝为始祖的早期蜀人[J].民族研究,1998(2).

[20] 杨瑾.秦镜与秦人信仰初探[C]//秦始皇兵马俑博物馆《论丛》编委会.秦文化论丛:第6辑.西安:三秦出版社,1998.

[21] 张志尧.草原丝绸之路与中亚文明[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994.

[22] 梁云.秦咸阳“水神骑凤”空心砖纹内容浅析[C]//秦始皇兵马俑博物馆.秦俑秦文化研究:秦俑学第五届学术讨论会论文集.西安:陕西人民出版社,2001.

[23] 史党社.考古资料所见秦史中的少数民族及其文化[C]//吴永琪,杨绪敏,邱永生.秦汉文化比较研究:秦汉兵马俑比较暨两汉文化研究论文集.西安:三秦出版社,2002.

[24] 赵化成.试论秦文化与域外文化的交流[C]//秦始皇兵马俑博物馆《论丛》编委会.秦文化论丛:第12辑.西安:三秦出版社,2005:30-39.