基于三力突变模型的高技术产业升级能力研究

——以粤、沪、鲁、浙、苏五省市为例

2014-06-21宋晓明

宋晓明,刘 川

(1. 石家庄邮电职业技术学院,石家庄 050021;2. 东莞理工学院 工商管理学院,广东 东莞 523808)

作为知识经济的支柱产业,高技术产业在经济增长中的主导作用日益明显,成为当今世界经济发展的“新引擎”和推动我国新一轮经济增长的重要产业。而随着全球经济一体化进程的加快和周边国家的快速崛起,我国高技术产业原有的资源优势和人力成本优势逐渐趋弱;同时,自主创新能力不强、低端产业突出和地区间发展不平衡等问题也制约着我国高技术产业整体水平的提升。因此,破除高技术产业发展瓶颈,提升区域产业升级能力成为我国高技术产业突破困境,寻求更大发展空间的重要途径。

粤、沪、鲁、浙、苏五省市是我国中东部地区高技术产业聚集地,地处长三角经济圈和珠三角经济圈所具备的独特资源优势和区位发展优势,使这里汇聚了大量的人才、资金与技术,为地区高技术产业发展与升级提供了有利的支撑环境。高技术产业也成为这五省市经济中最具活力、增长性和带动性的支柱产业。因此,在中东部地区大的区域发展背景下,分析这五省市高技术产业升级特征与模式,研究其高技术产业升级能力,将对区域高技术产业结构调整与产业发展升级提供有益的参考与指导。

一、文献回顾

当前,高技术产业与产业升级是国内外专家学者热衷的学术话题,并形成一些经典的研究成果。Srholec(2007)等通过研究发现,采用传统方法去衡量一国高技术产业的国际竞争力,可能会高估发展中国家高技术产品的出口能力,采用的研究方法的差异也许是主要原因[1]。Ferrantinoet al等(2006)认为美国向中国出口的高技术产品多数是技术含量与附加值较高的大件产品,而从中国进口的主要是低技术含量、低附加值的小件或组件产品[2]。上述研究表明,一定程度上,中国等发展中国家与美国等发达国家的高技术产品贸易在技术上仍有很大差距。关于产业升级内涵。Gereffi(1999)认为,一个企业或经济体向更具获利能力的资本与技术密集型经济领域迈进的过程,就是产业升级[3]。Poon(2004)则指出产业升级就是生产制造商从生产劳动密集型且价值较低的产品向生产高价值的资本或技术密集型产品的经济角色转移的过程[4]。国内学者张耀辉和张俊分别从技术创新视角和产业结构演进角度出发,对产业升级的内涵进行阐述[5-6]。

关于产业升级评价体系与升级能力的研究。程惠芳等从区域产业经济发展水平和民生改善能力等5个方面构建区域产业经济转型升级能力评价指标体系[7];程艳霞等建立包括产业结构指标、技术结构指标和产品结构指标在内的产业升级能力评价指标体系,然后运用模糊评价模型,对湖北省产业升级能力进行评价[8]。李晓阳等从比较优势理论与企业能力理论出发,考察产业升级的两种主要路径,一种是嵌入式产业升级路径,另一种是内生型产业升级路径[9]。

综合来看,国外学者对于中国高技术产业的“过度繁荣”持有怀疑态度,认为中国等发展中国家高技术产品的附加值与技术含量较发达国家仍有较大差距。目前,国内学者对于高技术产业的研究主要集中在:高技术产业发展对区域产业结构升级的影响;高技术产业的国际或区域竞争力以及高技术产业的国际分工等。而涉及高技术产业自身升级的研究较少,且多以定性研究为主。专门针对某一区域高技术产业升级能力的研究近乎空白。因此,文章对中东部地区高技术产业升级能力作定量研究可以填补当前国内高技术产业升级研究领域的空白。

二、高技术产业升级能力评价模型设计

1.评价工具选择

突变理论是研究不连续现象的一个新型数学分支,主要研究某一系统或过程由一种稳定性态到另一稳定性态的跃进,是一种用拓扑学和奇点理论研究跃迁、不连续和突然质变的数学方法,被广泛应用于自然科学与社会科学领域[10]。产业发展本身是一种典型的突变现象,从系统论的角度看,产业是一个开放的系统,是一个“有机的”整体。系统的自组织是一个不可逆的动态过程,在此基础上一步步地生长、发展,在外界的随机扰动下,因素协同作用被放大,促使系统向更高的层次——临界规模跃迁,直至这个整体消亡或转化。按照突变理论分析,产业是通过“平衡状态—非平衡状态—动态平衡状态”的过程实现升级,因而突变理论适用于产业升级研究。

突变级数法是一种基于突变理论的多指标集成技术,该方法不需要对评价指标赋以权重,同时它又将各评价指标的相对重要性考虑在内,实现定性与定量方法相结合,既可减少主观性又不失科学性、合理性,所以评价结果客观、准确,且应用广泛[11]。目前,还没有将突变级数法应用于高技术产业升级能力评价的先例,文章依据高产业特征与升级要求,创造性地采用突变级数法对中东部地区十五省市高技术产业升级能力作定量研究。

2.高技术产业升级评价三力模型

高技术产业升级评价三力模型是由产业升级产出能力、产业升级投入能力和升级环境支撑能力三个重要评价维度构成。其中,升级产出能力是产业发展水平高低的重要体现,而产业升级的实质就是产业从低端向高端的发展与飞跃,包括产业发展方式、获利模式等方面的根本性转变。因此判定产业在一定时期内升级效果的好坏就应对其产出能力加以衡量;高技术产业发展具有“高投入—高产出”的鲜明特征。产业的高速成长与创新产出很大程度上取决于资源的投入水平,而加快高技术产业升级更需要前期投入的积累和在此基础上形成的核心竞争力[12],故将升级投入能力作为三力模型的一项重要因素。

产业升级产出与升级资源投入是衡量高技术产业升级能力的两项重要因素,而良好的产业升级环境将对产业升级活动过程起到关键的支撑作用。一方面,产业升级活动总是要在一定的区域内进行,而该区域的环境、能源及人才状况必将对升级过程产生直接或间接的影响,最终表现为对产业升级效果的影响;另一方面,我国目前正承受巨大的节能减排压力,发展低碳经济势在必行,因此产业的发展与升级还将受到国内宏观经济及其政策的影响,并且主要是通过环境及能源等要素而发挥作用。基于上述考虑,将升级环境支撑能力作为三力模型的第三要素。

3.评价指标体系建立与解释

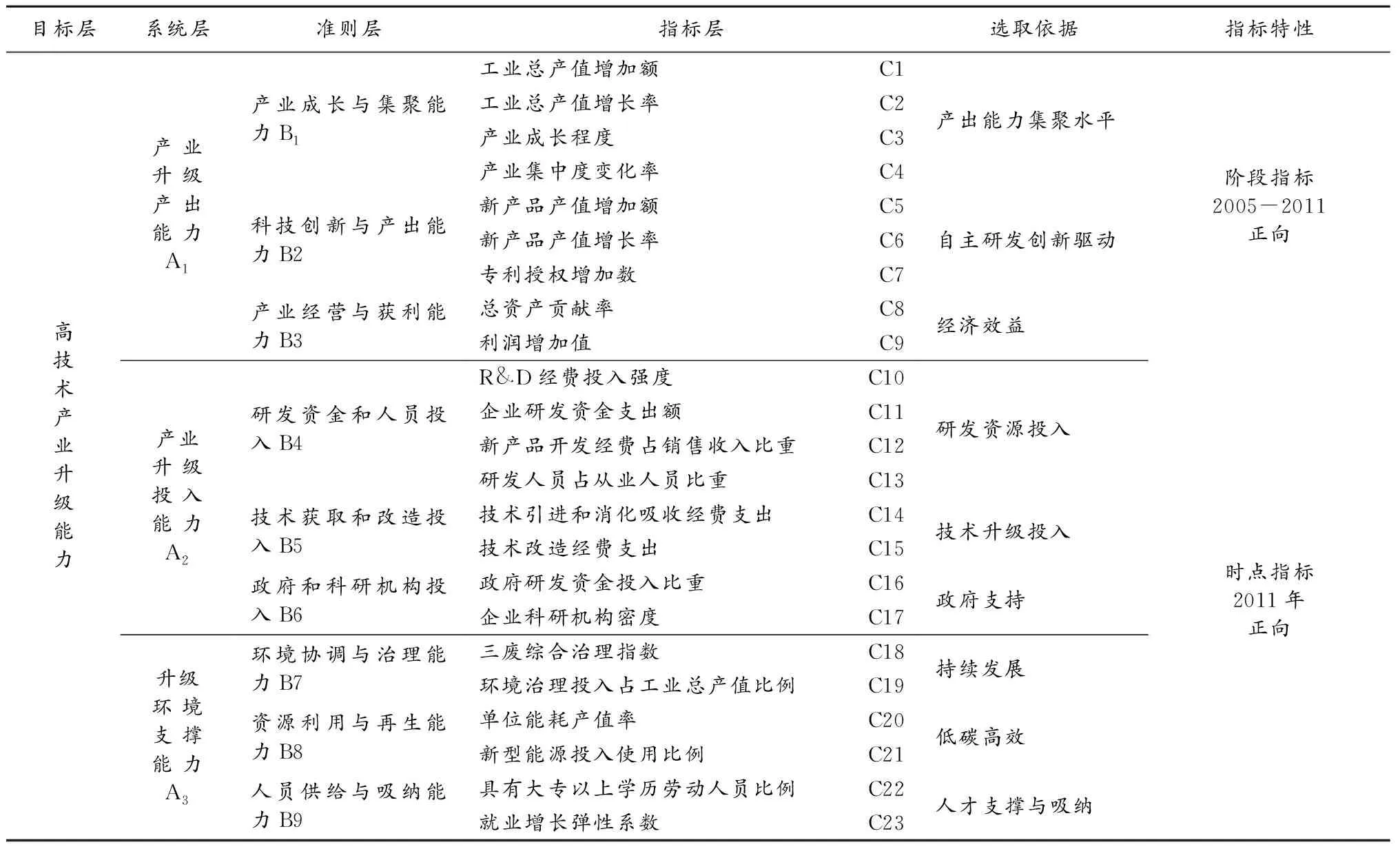

中东部地区高技术产业升级能力评价指标体系的设置见表1。

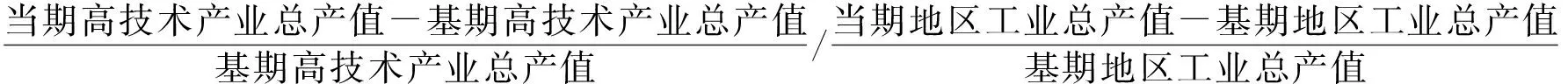

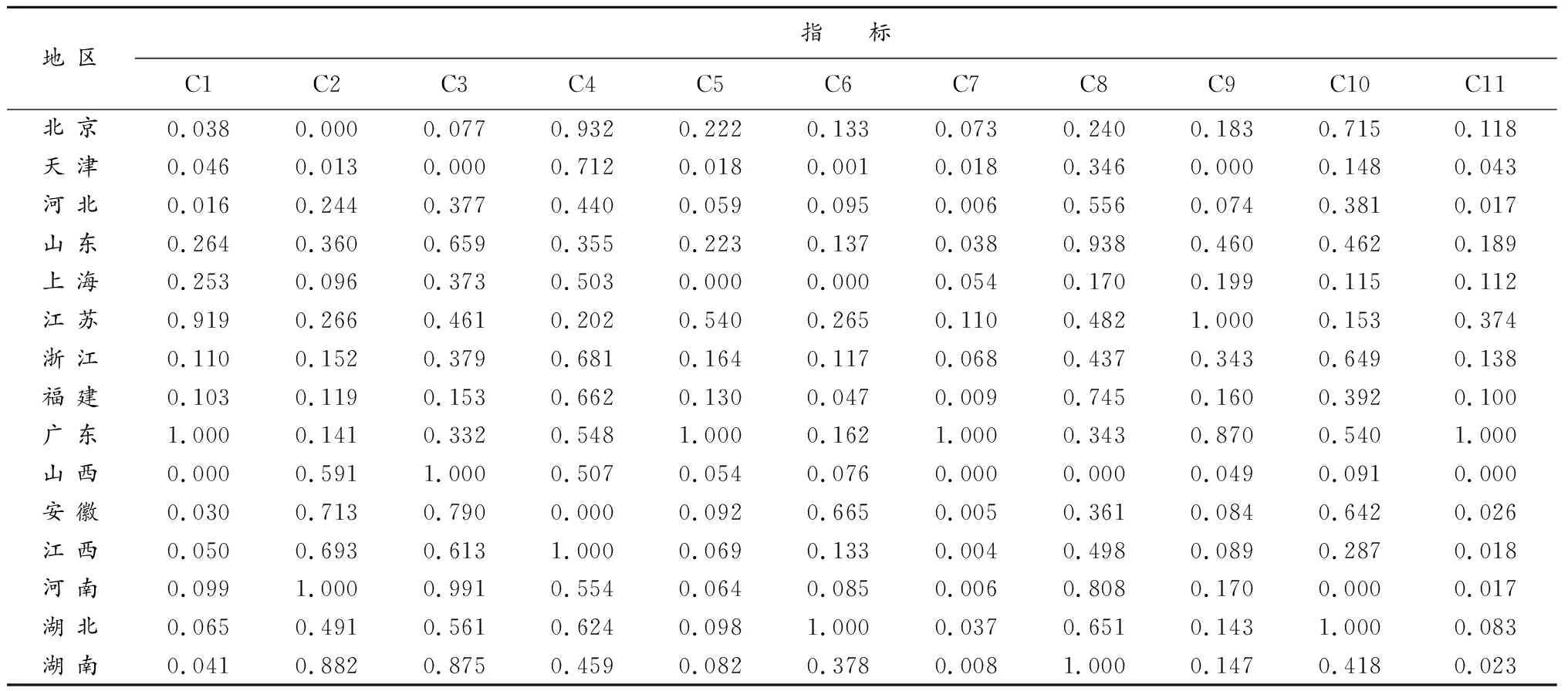

该评价体系共包含3项一级指标、9项二级指标和23项三级指标,主要从产业升级产出能力、产业升级投入能力和升级环境支撑能力三方面来衡量中东部地区高技术产业升级能力。其中,产业升级产出能力作为结果指标,旨在衡量各地区高技术产业在过去某一阶段内各个方面实力或绩效的整体提升情况,共包含产业成长与集聚能力、科技创新与产出能力和产业经营获利能力三方面。三级指标在设计时多选用增长性指标,且选定评价指标的时间段为2005—2011年,总资产贡献率指标来源于2011年;对于产业升级投入能力指标,报告旨在衡量各地区高技术产业当前所具有的产业升级投入能力,包含研发资金和人员投入、技术获取和改造投入、政府和科研机构投入三方面,三级指标为时点性指标,根据数据可得性和时效性,选定指标的时间点为2011年;升级环境支撑能力指标旨在衡量影响某一地区高技术产业升级的资源支撑能力,包含环境协调与治理能力、资源利用与再生能力和人员供给与吸纳能力三方面,其三级指标同样为时点性指标,设定指标时间点为2011年。相关指标的计算公式如下:

表1 高技术产业升级能力评价指标体系

(1)

产业成长=

(2)

(3)

(4)

就业增长弹性系数=

(5)

三、实证分析

1.数据来源和处理

文章数据来自《中国高技术产业统计年鉴2012》《中国高技术产业统计年鉴2006》《中国人口和就业统计年鉴2012》《中国环境统计年鉴2012》和《中国能源统计年鉴2012》内中东部十五个省直辖市的面板数据(由于海南省高技术产业部分数据缺失,未列为统计研究对象)。

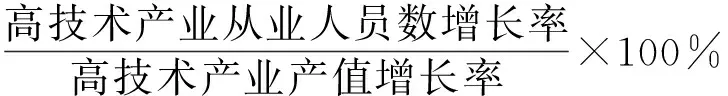

由于评价体系内各个指标在量纲及量纲单位方面有所不同,依据突变级数法综合评价的要求,在使用归一公式前,要将各控制变量的原始数据转化到[0、1]之间[13]。利用以下公式对原始数据进行无量纲化处理:

(其中,i=1,2,3...,23;j=1,2,3...,15)

(6)

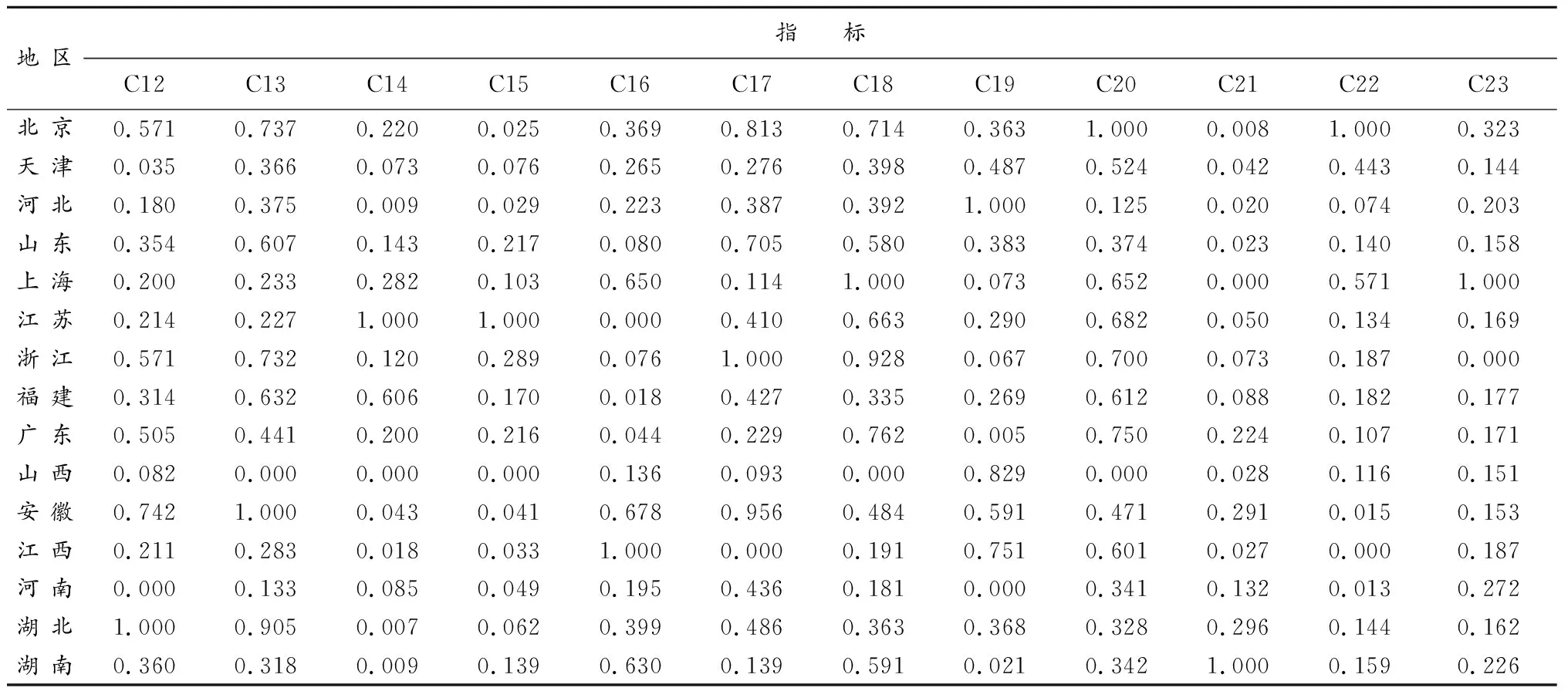

计算出的高技术产业升级能力评价指标标准值见表2、表3。

2.中东部地区高技术产业升级能力评价

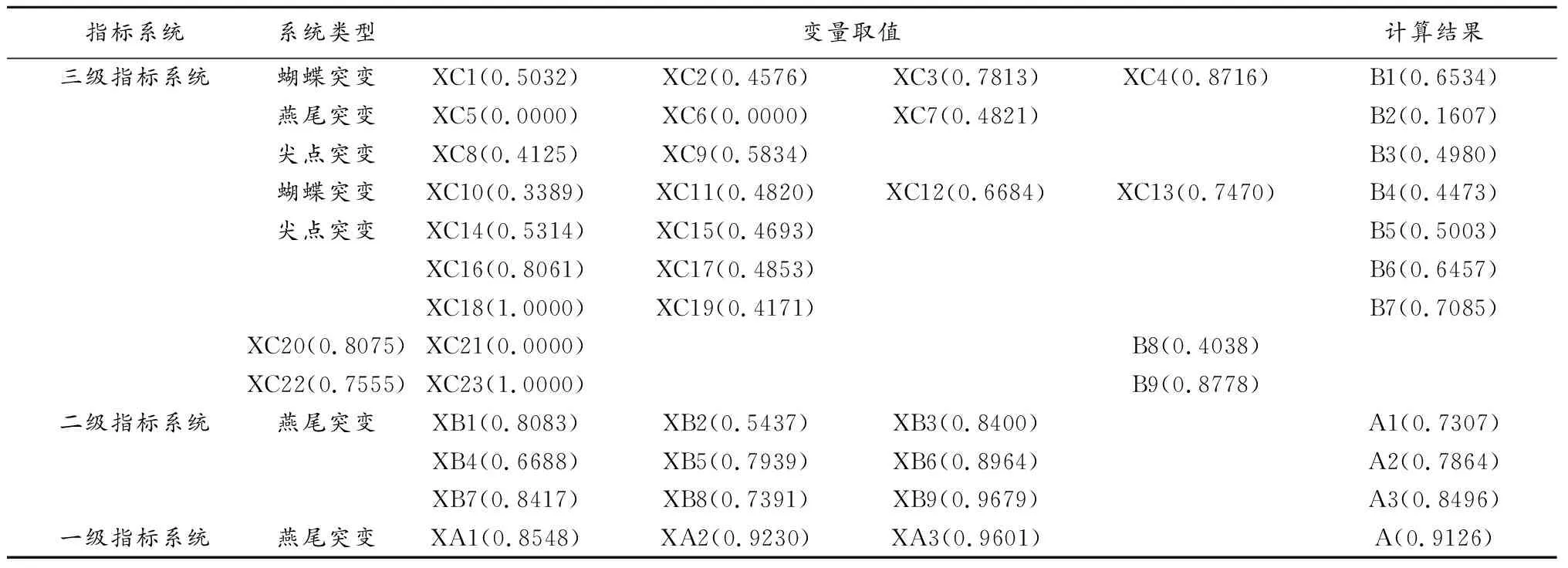

根据突变级数法的基本原理和突变模型,对中东部十五省市的高技术产业升级能力进行综合评价。以上海市为例,评价过程及结果如表4。

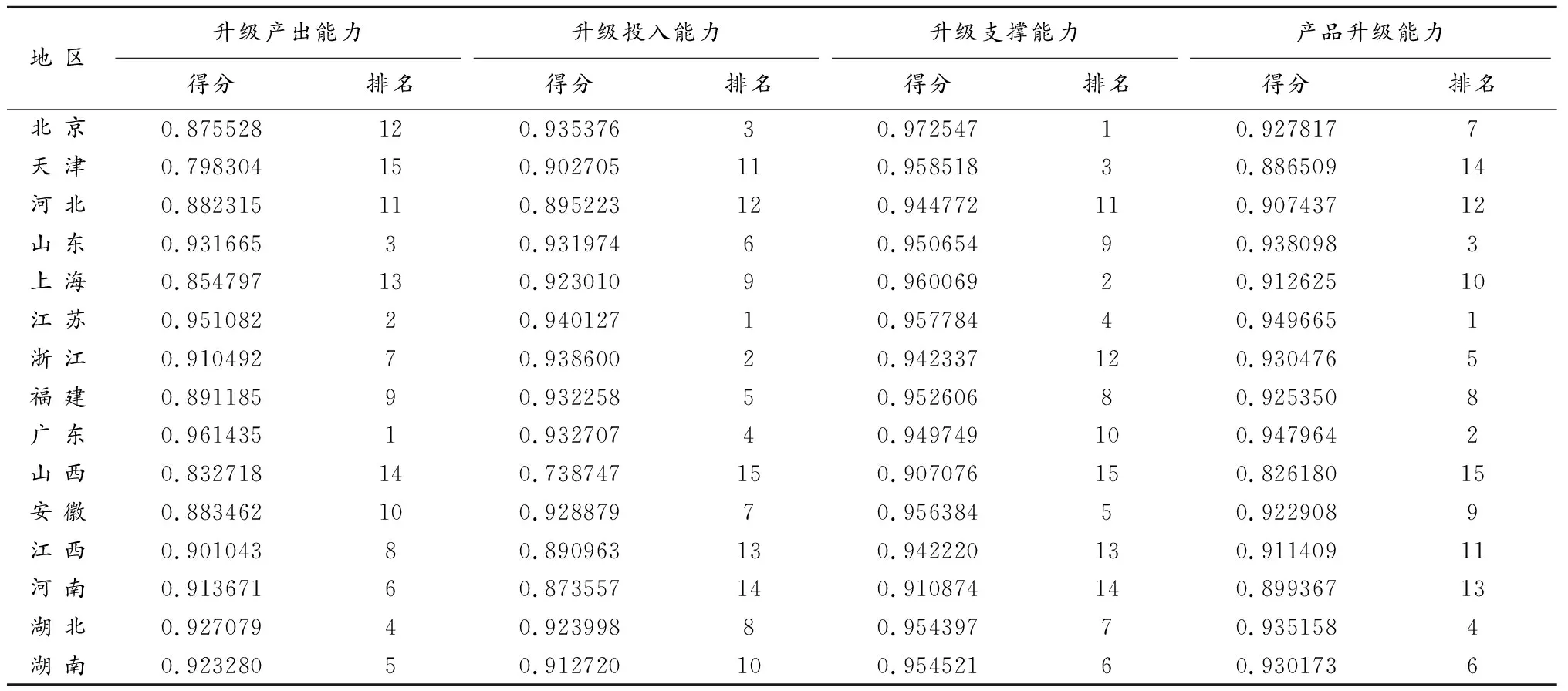

依据相同的方法和步骤,可以得到其他省市三个一级评价指标的得分,并对各指标得分进行排名,得分和排名情况见表5。利用系统的归一公式对一级指标得分向上综合,可以得出中东部15省市高技术产业升级能力的总得分与排名,具体得分与排名见表5。

四、评价结果分析与对策

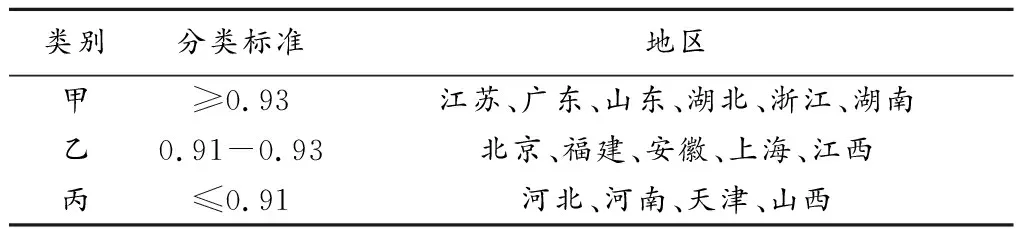

根据中东部地区十五省市高技术产业升级能力的得分情况,对其进行相应的归类,归类结果见表6。由评价结果可以看出,各层级指标的得分值及相应排序与总体评价结果并不完全一致,有些指标反差较大,下面就逐一进行分析。

1.整体评价结果分析

甲类集团内六个省份的产业升级能力得分均高于0.93,排在十五省市的前6位。除个别省份少数二级指标排名略微靠后外,其它升级产出、升级投入和升级环境支撑二级指标均排名前十位,表明这六个省的高技术产业发展较为均衡,产业升级能力强;乙类集团内五省市的产业升级能力得分在0.91-0.93之间,且多数地区的二级指标排名居中,有一定的升级能力但缺乏竞争优势;丙类集团内四省市的产业升级能力得分低于0.91,与甲、乙两集团相比,丙类集团所属省份的产业升级能力不足,存在很大的提升空间。

表2 中东部地区高技术产业升级能力评价指标标准化数据

表3 中东部地区高技术产业升级能力评价指标标准化数据(续)

表4 上海市高技术产业升级能力评价过程和结果

表5 十五省市高技术产业升级能力评价指标得分与排名

表6 中东部地区高技术产业升级能力分类表

2.粤、沪、鲁、浙、苏五省市评价结果分析

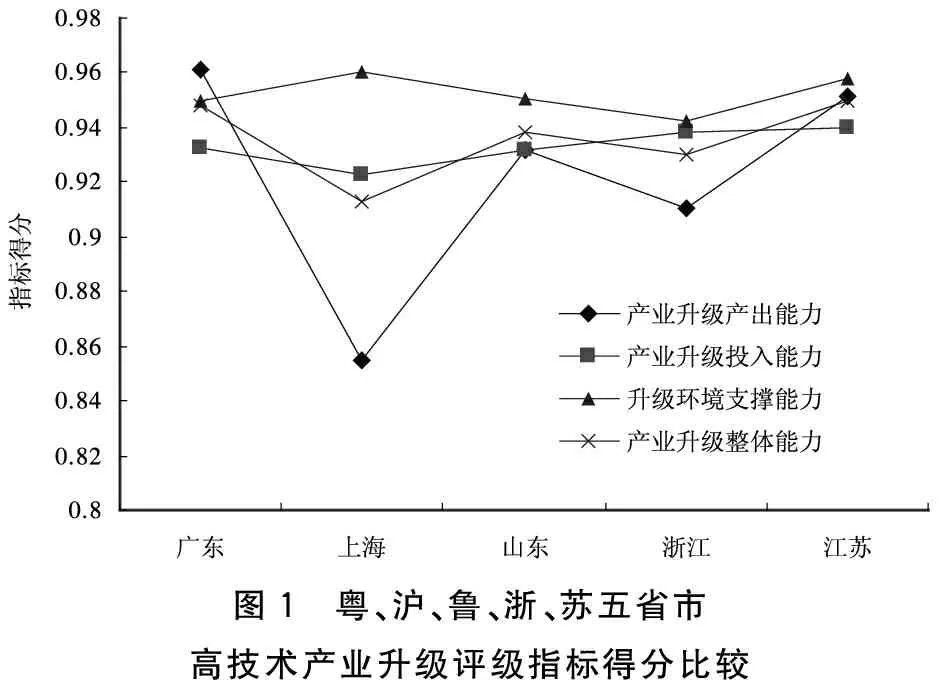

如图1所示,就产业升级整体能力而言,江苏在中东部地区排第1位,广东、山东两省分别位列第2、第3。从该指标得分情况看,江苏为0.950分,广东、山东分别为0.948和0.938分,与江苏省仅差0.002和0.012分,差距很小;浙江、上海两省市排名相对靠后,分别排第5和第10名,与江苏省的差距相对明显,并且上海市被划分为乙类集团,其产业升级能力明显偏弱。

图1 粤、沪、鲁、浙、苏五省市高技术产业升级评级指标得分比较

产业升级产出能力分析。广东、江苏、山东三个省份的升级产出水平很高,分别排第1-3位,表明该三省在产业升级产出方面具有较强的竞争优势;浙江的升级产出能力排第7位,缺乏明显的竞争优势;上海市的升级产出能力不足,该指标排第13位,与其高技术产业整体发展水平不太相符。产业升级投入能力分析。江苏、浙江两省的产业升级投入能力分别排第1和第2位;广东、山东两省分别排第4和第6位,较为靠前,但就广东省产业规模与发展速度而言,其升级资源投入水平仍需进一步加强;上海市的升级投入能力排第9位,相对其升级产出能力略靠前,但与排名第一的江苏仍有不小差距。

升级环境支撑能力比较分析。上海市的升级环境支撑能力在中东部地区排第2位,体现出良好的产业升级支撑环境,这与其较高的经济开放程度和科技、人才资源集聚水平关系密切;江苏该项指标排第4位,低于北京、上海和天津三个直辖市,其产业升级环境仍有进一步提升的空间,尤其是要缩小同三个直辖市地区的差距;山东、广东两省的升级环境支撑能力分别排第9、第10位,缺乏竞争优势,亟需加强对地区高技术产业升级的支撑力度。山东具有的区位优势不明显,且其经济开放程度和外资活跃度较其他省份有一定差距,一定程度上影响了山东的升级环境支撑能力。相比之下,广东地处珠三角经济圈,其经济开放程度和外资活跃度处于国内前列,但其升级环境支撑能力较其产业发展水平落后很多;五省市中得分最低的是浙江,浙江该项指标排第12位,与其产业发展速度相比严重滞后,对地区高技术产业升级的支撑力度不足。

3.粤、沪、鲁、浙、苏五省市产业升级能力提升对策

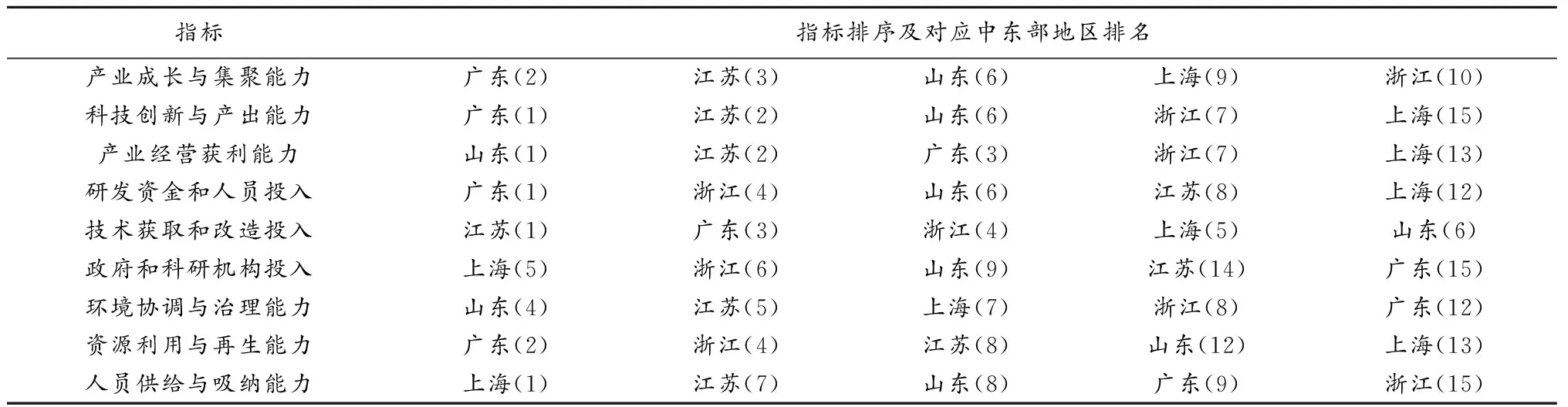

粤、沪、鲁、浙、苏五省市高技术产业升级评价二级指标的排序及对应中东部地区排名如表7所示。

表7 粤、沪、鲁、浙、苏五省市二级指标排序及对应中东部地区排名

目前,江苏省技术创新资源投入规模较大,但创新效率不高,创新产出水平距广东有一定差距,缺乏绝对优势;其产业升级环境支撑能力排第4位,有一定的提升空间,可通过政策促进、平台搭建和产业联动为高技术产业升级创造有利环境,促进产业向高端化发展。从单项指标排名看,江苏的研发资金和人员投入、政府和科研机构投入指标分别排第8和15位,较为落后。从研发资金占高技术产业总产值的比例看,江苏省并不高,只是接近全国平均水平,在高端人才的投入方面也缺乏优势,导致其研发资金和人员投入指标排名略微靠后。2011年江苏高技术企业研发资金投入是政府研发资金支出的40倍,同时银行等金融机构贷款在其研发支出中只占极小比例,高技术企业融资渠道存在很大局限性。上述问题是导致江苏高技术产业的政府和科研机构投入指标排名靠后的关键所在,因此加强政府科研资金的投入比例尤为重要。同时,江苏的资源利用与再生能力、人员供给与吸纳能力指标排第8和第7位,排名较为居中,有很大的提升空间。能源与人才资源是高技术产业在发展过程中不可忽视的两大问题,如何提升能源效率、降低对传统能源的依赖度,如何提升高层次人才数量与比例,建立健全高端人才的培养、引进机制,这些均是江苏高技术产业未来发展要面对的关键问题,应予以足够重视。

广东作为国内高技术产业强省,其产业规模、产出水平和综合实力始终居于国内前列。这不仅得益于良好的区位发展优势,还与其较高的市场开放程度和外商投资水平密切相关。广东的产业升级产出能力、产业升级投入能力和升级环境支撑能力分别排第1、第4和第10位,其产业升级整体能力排第2位。广东的新产品产值和自主知识产权等创新成果产出规模较大,表现出良好的竞争优势,正因如此,其升级产出能力靠前;在产业升级投入指标中,广东的研发资金和人员投入、技术获取和改造投入指标分别排第1和第3位,居于前列,但其政府和科研机构投入指标排第14位,非常靠后,这也是造成广东省产业升级投入能力指标排名第4位的主要原因。政府研发资金投入比例较低使得广东的政府和科研机构投入指标排名落后,但从另一角度来看,广东正是充分发挥产业自身能力和市场机制作用,降低政府直接投入,使得资源得到更加高效配置,推动产业逐步升级。

山东作为中部地区的人员和经济大省,近年来其高技术产业也取得快速发展。由于其偏处内陆,产业开放程度和外商投资力度均不如广东、江苏和上海等省市,但依靠其内资企业的快速发展,加上产业政策的有力支持,仍取得了较好的成绩[14]。山东省高技术产业的升级产出能力、升级投入能力和升级环境支撑能力分别排第3、第6和第9位,其产业升级整体能力排第3位。升级产出指标中,山东的产业经营获利能力指标排第1位,产业盈利能力优势明显。较高的经济效益水平一定程度上反映出山东省高技术企业的经营管理和市场开发能力较强;而产业升级投入各项指标排名整体处于居中水平,提升空间很大。一方面,应加强产业研发资金和人员的投入;另一方面,进一步提高政府科研资助的力度以提升产业创新发展和升级的速度。产业升级环境支撑方面,应强化高技术产业对于新能源的利用,改善产业能源结构,同时提升高技术产业的人员吸纳能力。

与山东类似,内资企业仍是浙江高技术产业的主要组成部分,但区别在于:位于东部长三角经济圈的浙江省,其经济开放程度和外商投资力度要明显强于中部省份山东。浙江高技术产业升级能力排第5位,其升级产出能力和升级投入能力分别排第7和第2位,有着不错的竞争优势,但其升级环境支撑能力排第12位,很大程度上拉低了产业升级能力的整体得分与排名。就升级产出指标而言,浙江应加快高技术企业成长速度,提高内资企业集中度,并进一步扩大新产品产出水平;升级投入方面,总体来说浙江高技术产业资源投入较为充足。对于产业发展水平较高的地区,降低政府过多直接投入会有助于充分发挥市场机制的作用,促进地区产业资源高效配置[15]。浙江的产业升级环境支撑能力低下主要体现在两个方面:一是环境协调与治理能力不高,排第8位,产业发展面临较大的环境压力;二是人员供给与吸纳能力非常低下,该指标全国排最后一位,产业升级缺乏有力的人才支撑,且产业发展对于带动地区就业的贡献相对较小。

上海位于东部沿海地区,其经济开发程度和外商投资力度远高于很多内地省市,被公认为国内高技术产业发达省市之一。上海市高技术产业升级能力排第10位,未进入A类集团,与其产业整体发展水平差距较大。上海市升级产出能力、升级投入能力和升级环境支撑能力分别排第13、第9和第2位,从一级指标排名可知,上海市产业升级产出水平较低,升级投入水平居中,升级环境支撑能力很强。上海市的产业升级产出效率偏低,竞争优势不足,根本原因还是研发资金和人员投入不足,企业研发机构较少,使得高技术产业升级缺乏资金和研发团队的支撑,导致产业科技创新与产出能力较低、产业经营获利能力不高。上海市具有良好的产业升级环境,其人员供给与吸纳能力排名第1位,但产业研发人员投入数量仍旧不多,因此如何将地区优质的人才资源更多地培养成产业研发人才和科技创新人才,将成为上海市优化产业升级环境工作的重点。

参考文献:

[1] Srholec M.High-tech Exports from Developing Countries:A Symptom of Technology Spurts or Statistical Illusion[J].Review of World Economics, 2007,143(2): 227-255.

[2] Ferrantino M, KooPman R,Wang Z.et al. Classification and of Trade in Advanced Technology Products Statistical Reconciliation:The Case of China and the United States[J].Joint Working Paper on U.S.-China Trade, 2006,35(3):22-25.

[3] Gereffi G. International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain[J]. Journal of International Economics, 1999, 48 (5):77-83.

[4] Poon T S C. Beyond the global production networks: a case of further upgrading of Taiwan’s information technology industry [J]. Technology and Giobalisation, 2004,1(1):130-145.

[5] 张耀辉. 产业升级与产业素质升级——兼论地区间竞争形成之原因[J]. 汕头大学学报:人文社会科学版,2005(1):45-48.

[6] 张俊. 加工贸易对中国产业升级的促进作用研究[D]. 长沙:湖南大学,2006.

[7] 程惠芳,唐辉亮,陈超. 开放条件下区域经济转型升级综合能力评价研究[J]. 管理世界,2011(8):173-174.

[8] 程艳霞,彭王城. 湖北省产业升级能力评价与实证分析[J]. 武汉理工大学学报,2010(2):301-305.

[9] 李晓阳,吴彦艳,王雅林. 基于比较优势和企业能力理论视角的产业升级路径选择研究[J]. 北京交通大学学报:社会科学版,2010(4): 23-27.

[10] 孔宁宁,张新民,唐杰. 我国高新技术企业战略、资本结构与绩效关系研究[J]. 中国工业经济,2010(9):112-119.

[11] 顾学明,王世鹏. 基于突变级数法的北京市相对资源承载力评价研究[J]. 资源与产业,2011,13(3):61-65.

[12] 崔焕金. 全球价值链驱动型产业升级效应弱化机理研究[J]. 云南财经大学学报,2013(2):42-47.

[13] 孟浩,王艳慧. 基于突变评价法的研究型大学知识创新综合评价[J]. 运筹与管理,2008,17(3):80-87.

[14] 史淼. 山东省高新技术产业竞争力研究[D]. 济南:山东师范大学,2013.

[15] 张乐萍,莫燕,张晓晓. 浙江省高技术产品出口竞争力分析与比较[J]. 科技管理研究,2013(10):84-91.