集体行动困境突围:新农村建设中的理事会:基于赣南C村个案调查

2012-11-30魏程琳

魏程琳

(华中科技大学 法学院,湖北 武汉 430074)

一、问题的提出

2005年前后,受税费改革之“倒逼”,全国范围内轰轰烈烈地掀起了作为税费改革配套措施的乡村体制改革浪潮。[1]以税费改革为标志,中国政府实现了从资源汲取型政府向资源输入型政府的转变,开始工业反哺农业,城市支持农村的多方支农政策,并在公共财政支出上倾斜扶持“三农”发展。然而吊诡的是,后税费时代,乡退出村、村退出组,乡镇利益基本与农村村民利益无关。以往县乡基层政府治理农村的重要方式“收取税费”和“计划生育罚款”在税费改革后逐渐取消,基层治权弱化,基层政权随之出现治理性危机。在国家大力号召实施新农村建设的同时,村一级政权面临基本无法从农民那里收取资金提供公共品供给的集体行动困境。另外,“地方政府和地方势力结成利益集团吞噬国家下输资源,将农村大量存量资源变成流量资源,农村公共资源被迅速瓜分,这种结构性力量必然导致乡村治理内卷化。”[2]国家惠农政策和资源下乡在基层运作中往往由于村干部不得力而收效甚微,乡村治理和乡村建设困难重重。

公共品提供是一种典型的正外部性行为,覆盖范围内的公民无论付出成本与否都可以享受公共品收益。“在一个组织中个人利益和共同利益相结合的情况与竞争市场类似。即所有企业对更高的价格有共同的利益,而对产出有相对的利益。”所以,“有理性的、寻求个人利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。”[3]这就是奥尔森所揭示的公共品供给中成员“搭便车(freerider)”的集体行动困境。克服这一困境的主要手段是国家运用强大的公权力向公民征收税费以提供公共品服务,然而,基层治权弱化导致中国农村出现公共事业难做,公共品供给缺位;在现代话语渲染下,村民出现权利主张话语,个人主义在村落社区中凸显;一项公共事业往往因为一两个家庭的反对、“搭便车”而做不成,广大农村地区处于集体行动的困境之中。

赣南安远县在进行新农村建设时依赖村庄理事会取得良好的乡村建设效果。本文以实地个案调查为基础,展现赣南安远农村以宗族为基础的理事会在新农村建设中运用乡土熟人社会的逻辑和策略,成功地克服村民“搭便车”行为,实现集体行动困境突围。赣南安远县基层政府运用理事会有效地承接国家下乡资源,为村社提供公共品供给,从而形成良性乡村治理。

二、理事会及其村庄基础

1.村庄概况和村庄基础

赣南是典型的客家文化地区,安远县行政村C村①约2600口人,13个自然村18个村民小组。村内有七个姓氏,各个姓氏群居在一个或几个自然村,不同姓氏并不混居。C村两个大姓刘姓约1000人、钟姓约800人,另外五个姓氏李、林、易、谢、何等人口100多人到400多人不等。自20世纪80年代宗族复兴以来,各个姓氏都重修了祠堂、族谱并定期举办集体活动,宗族力量强大,同一姓氏不准通婚,村民生子期望强烈。C村的民间信仰界限同样以宗族为基础划分,钟、易、林三姓共有的水泡古庙始建于1911年(大清宣统三年),在文革中被拆除,1996年三姓在原地重建水泡古庙,至今香火不断;刘、李、易、谢、何五姓共有的东园古庙始建于1928年,同样在文革中被拆除,于1995年在原地重建。两个古庙每年都有盛大的迎神、香火龙、圣君生日等集体活动,地方文化和民间信仰保持较为完整。村落政治是典型的宗族政治,全村共有四个村干部,村支书和村会计都是刘姓,村主任是钟姓,村治保主任是谢姓。

由上可知,C村是较为典型的宗族主导型村庄,自然村行动与认同单位是宗族②。本地是山区地形向外交通不便,自然村落人口较少,以宗族为基础且多集体活动的自然村落是一个乡土熟人社会。所以,村民办事都要遵从熟人社会的逻辑。宗族和熟人社会及地方文化网络便是新农村建设理事会的村庄基础,新农村建设理事会就是以此为基础组建和运作的。

本地区无论是宗族和民间信仰复兴中修家谱、修祠堂、建道庙佛堂,还是做公益事业如修路、造桥等事务,都要成立以宗族为基础的理事会。理事会一般都是由族内德高望重、办事公道、公心强、有文化的人组成,由此也给村民以经验性共识那就是理事会号召力强、公正能干、效率高、财务透明。该区乡村治理的关键是要认识到,以宗族为认同和行动单位的自然村社,宗族性共识和规范是“地方性知识”[4]。延续集体化时期的村组划分,如今的村民小组都是同姓同族之人,团结度高和集体行动能力强。所以,赣南安远县基层政权充分运用地区传统组织资源——宗族,在新农村建设项目的申请中规定:村民组必须先成立理事会,村庄在新农村建设中出现的事情由宗族理事会解决。

2.新农村建设中的理事会

C村在2006年6月8日遭受洪水灾害,部分房屋受损。为此,镇政府把该村作为省扶助新农村建设试验点,国家资源下乡支援村庄建设。省政府新农村建设点要求“三清三改一拆一分一绿”(即清扫垃圾、清污泥、清路障、改水、改厕、改路、拆除“空心房”和破旧栏厕,实行人畜分离,做好村庄绿化)。

政府补助措施及要求:①10~20户建一个垃圾池。②实现建设点内道路硬化率达到100%。③建设点内100%的农户完成改水工作,分户改水的补助标准是300元/户。④建设点内所有的老式粪坑厕所一律拆除,100%的农户实行以“三格式”水冲户厕改造。土木结构房补助标准为500元/户,砖混结构补助标准为300元/户。⑤8月底之前要全面拆除建设点内的空心房、破旧猪牛栏、人畜混居的猪牛栏、老式粪坑厕所、占道猪牛栏、杂物间等建筑物和附着物,确保拆除彻底到位,不留死角。⑥人畜分离工作,规划新建好人畜分离区。每间建设面积控制在10平方米,补助标准土房100元/间,砖房200元/间,每户只补助一间。⑦门坪、檐街硬化、水沟浆砌率达到100%。⑧建设点内住房进行正面的立面粉刷装修,补助标准为3元/平方米,侧面及背面不予补助。③

在进行新农村建设之前,村两委首先召开户长会议,把形势、政策、相关利益讲清楚,规定村民小组先成立理事会,经由理事会设计房屋、道路等规划方案后,村民小组向村委会提出新农村建设申请,村两委讨论通过即可实施。而且,村民小组内部的事情由理事会解决,乡村干部负责监督协助。理事会不但负责处理拆房、道路规划、征地等棘手问题,还要负责新农村建设中的筹钱、筹工以建设公共设施如垃圾池、村内道路和补偿道路占地等问题。湾上村民小组是钟姓聚居地,总共约240人。湾上村组2007年成立的新农村建设理事会在长达3年的新农村建设中负责具体事务的组织运行,取得良好的乡村建设效果。

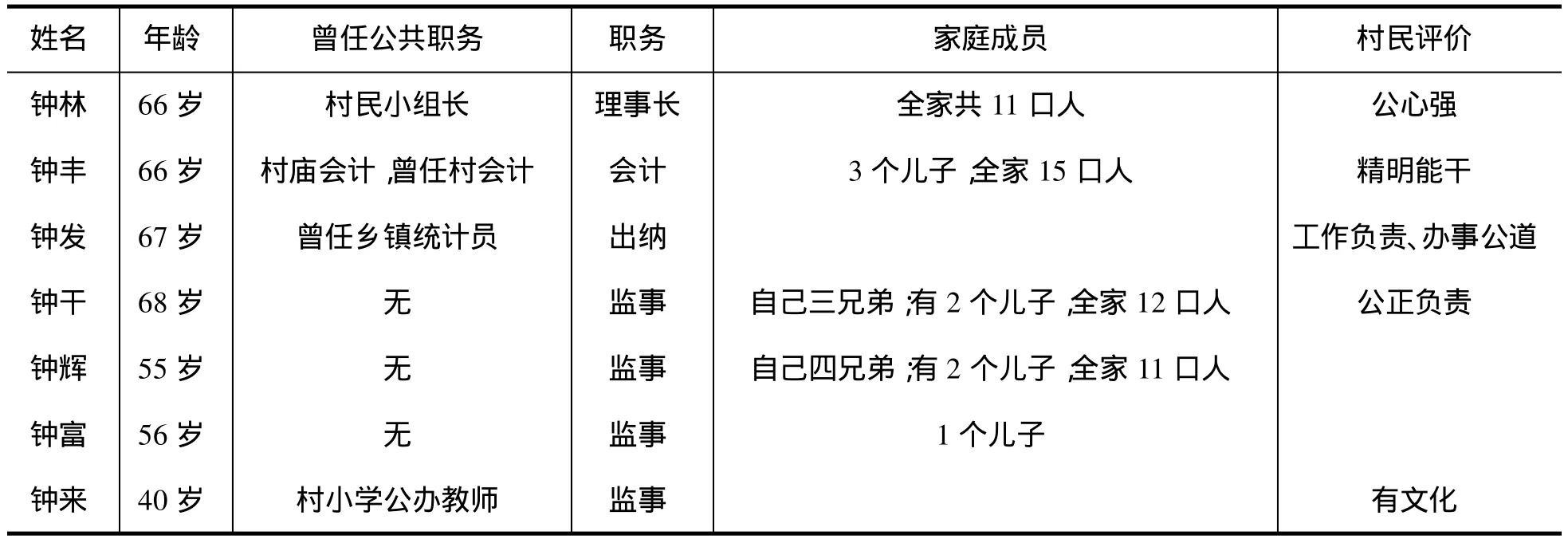

表1 湾上新农村建设理事会成员

理事会成员有以下特点:

①年高辈长,德高望重。理事会7个人除了一个小学老师40岁以外,全部都在55岁以上,平均年龄在60岁。理事会成员在村里的威望较高,值得村民信服,是比较典型的“元老治村”。这些人在宗族内说话办事基本上是权威,一般村民不敢挑战。在需要牺牲利益的时候,这些人也愿意牺牲利益以获得社区尊重。

②有公心、能干事。在自然村熟人社会,人与人之间非常熟悉了解,所以村落评价是在诸多生活经验的基础上进行的,也是一个人在村落中生活的位置决定的。村民期待着有公心又有能力的人来为大家办好事。

③有文化见识广。理事会成员有地方知识精英代表先生钟丰,也有乡镇退休干部,还有小学老师。村民相信他们的见识,而他们身上的知识文化符号契合宗族性村落重视知识文化的心理。

④人口多,代表性强。据上表不完全信息统计,55岁的钟辉和68岁的钟干两家七兄弟,有又众多子孙,共有人口近70人;再加上其他五个理事所代表的大家庭,大约有100多人,占全组总人口的40%。这些“元老”人物在小家族内有着较大的权威。

理事会的组建充分运用社区传统共识,宗族性村落的文化权力关系网络,以上人物基本上是社区的道德权威、知识权威、家族权威等社区权威综合体。基层政权在进行乡村治理和乡村建设时运用“村民自治”的策略,从以上可以看出,政府除了提供资金、物质支持以外不牵涉村内事务运作。这样乡村在尊重“村民自治”的同时,也避免了资源分配不公、上访、纠纷等不必要的麻烦,基层政府在抽身离去的同时,乡村也在进行着一场“去政治化”的隐形运动。该区因为保持了较为强大的传统组织——宗族力量,在国家力量退出的时候宗族补充了这一公共角色。理事会在新农村建设时充分运用内生性资源和地方性知识进行村庄建设,成功地实现集体行动困境突围。

三、理事会的运作策略

自然村作为一个熟人社会,彼此之间讲人情面子,而且越是在熟人社会人越是注重社区评价。所以,理事会以宗族规范共识为基础,将村落家庭划分为“配合者”、“搭便车者”、“利益相关不愿吃亏者”,运用“社区宗族动员”、“社区规训”、“劝与诫”、“集体奉献”等策略来分类治理。通过以上策略,达成集体行动,实现村庄建设和公共品供给。

1.社区宗族动员

国家资源下乡进行新农村建设是村民共同的心愿,绝大多数村民支持新农村建设,是集体行动的配合者。组长钟林认为,“新农村建设是涉及子孙后代幸福的大事”,理事会通过社区动员,提醒村民看得长远一些,晓之以理,就能够动员大部分村民。自然村是一个熟人社会,理事会不仅了解整体情况而且对各家各户的情况也比较熟悉,可以分阶段有计划地进行,以防止纠纷、处理矛盾。理事会召开户长会议,商讨新农村建设事务,充分征求大家意见,在会上大家可以畅所欲言发表个人观点,陈述个人理由,以顾全大局、少数服从多数、个人家庭利益服从集体村庄利益的原则形成民主决议。在此基础上,理事会最终制定村内规划设计,并按步骤进行新农村建设。在城郊拆迁难是因为利益分配失衡,农村拆迁却更多地涉及农民的日常生产生活和传统信仰。农民建一所房子是一生的重要事件,虽然房屋破旧但是老人依然可以度过晚年或者将老房改作农家用具储藏室,也有一些村民在电视报纸上看到城市拆迁补助价格高昂所以也想试试要求补助,这些问题都需要理事会做思想工作才能作通。

案例:拆祖堂。尽管多数村民支持新农村建设,但是在这个宗族力量强、祖先崇拜保持完整的地方拆除某一个姓氏的祖堂恐怕是讳莫如深的事情。长布坑与湾上是钟姓一支两房,虽然在行政上分为两个村民组但是两个自然村紧密相连,祭祖、迎神、修桥等重大事件都是集体行动宗族认同感强。祖堂是家族进行宗族集体活动的场所,比如红白喜事、祖先祭祀、宗族议事、迎神等活动。钟姓共有一旧一新两个祖堂,旧厅堂在长布坑新农村建设规划的道路上,需要拆除。这件事情引起钟姓家族的许多不满,如果政府涉入强力拆迁势必造成群体性冲突。长布坑新农村建设理事长钟长安是退休教师,德高望重、思想开放、考虑长远,他动员理事会和村干部一起做工作,年轻人思想开放,比较容易做工作;但年老人态度比较强硬,坚持拆祖先之地是破家族风水等不祥之事。虽然拆祠堂于情于理都很难说得通,但是为了子孙后代还是要搞新农村建设,再说祖庭已破旧用处也不大了。钟长安和理事会成员大都是年长辈高之人,运用自己老者身份做工作,通过私人情感和公共舆论,最后成功地拆除了祖堂。如果政府强行拆除,没有理事会的斡旋工作,那么后果就很难说了。理事长钟长安说“不能靠下命令,需要理事会出面解决问题;不是自愿,新农村建设就搞不成”。所有成功进行新农村建设的自然村都是首先通过社区宗族动员取得大多数群众的支持才得以进行工作,长布坑通过宗族动员取得拆除祖堂一事尤其令地方政府赞许。

2.规训“搭便车者”

集体行动搭便车困境是任何组织运作面临的现实问题,每个人都希望能够享受公共品权利而不承担成本。所以,奥尔森提出组织内人员越少越容易达成集体行动,具体人数为6.5人,超过14人都已经很难达成集体行动。[3]但一个自然村最少也是100多人,20、30户人家,按照奥尔森的理论集体行动当然很难形成。但是在村落熟人社会中,村民可以通过社区规范来规训搭便车者,保证集体行动。

新农村建设项目审批下来之后,理事会就实质性的运作起来。理事会分工:村民组长钟林担任理事长,钟丰担任会计,另外设有出纳、监事等职务。主要工作:组织拆房、拆猪牛旧屋;道路规划;道路占地征地;筹工筹钱;化解矛盾,排除纠纷;公共品供给等。理事会决议:拆房子,没有任何补贴;修路占用农户土地补贴标准是8元/㎡;筹钱,每个人头收30元,这些钱主要用于修路占地补贴和公共设施建设雇工;公共品供给比如修路、修垃圾池、修饮水池等;筹工,理事会规定村民组内每个人出一个工(即一个工作日),一个工定价20元,村民可以以资代劳。

案例1:故乡的异乡人。村石龙活村民小组是易姓宗族聚居地,但村里有一户历来都居住在这里的钟姓人家,这一钟姓人家祖上人丁兴旺,但是后来时运不济,渐渐衰落下去,只剩下一户人家的两兄弟户籍在村里,哥哥已经搬到镇上住了。所以只有一户钟姓在此居住,原来是小姓的易姓成为自然村的大姓。在新农村建设中要集体修饮水池,村里有1户钟姓人家不愿意出钱。他说“我为什么交钱?!水管是共产党给的。”的确,新农村建设项目中政府提供水管,但饮水池要自然村筹资兴建,建水池、安水表、水龙头每家要出405元钱,只有那1户没有交钱。他不交钱理事会就不给他安装自来水,后来他就后悔了。后来,这户人家就搬到村庄边沿居住,不再与村里人来往,自我放逐成为“故乡的异乡人”[5]。

案例2:5个人没有出义务工,4个人以资代劳,唯独钟平没有以资代劳将钱交上来,而且他连人均30元公共设施建设费用也不出。理事会找他要钱,他说没有钱也没有时间做工,全家都在外打工。理事长钟林说“他已计划在马路边建一座新房子,但是他还欠着集体的钱。在村里日子长着呢,理事会早晚会把钱收回来。”因为钟平是村内自己人,所以湾上村民组在处理这个“搭便车者”与石龙活村民组相比和缓一些。但是,在熟人社会,“在村里日子长着呢”,理事会作为村落权威组织,可以通过各种制裁措施使他就范。如果不想成为村里的“异乡人”,他就必须服从村落规范。最后,资金匮乏,理事会成员先期垫钱“不能因为一点小事,让新农村建设进行不下去,为了子孙后代啊!”垫钱的事情理事会认为这是自己人的事情没有必要向村干部报告,而“占地的事情关系子孙后代,自己解决不了,一定要找村干部”。

3.劝与诫

在新农村建设中,理事会召开户长会通过直接集体商议形成民主的压力,还运用地方性知识讲面子人情,规“劝”村民顾全大局。最后理事会这个“红脸”实在不起作用了,理事会就会把事情交给代表政府权力的村委会,村委会这时候要扮演自己的“白脸”角色给村民讲法律、讲政策,“警诫”村民如果坚持个人观点将会有什么样的后果。当村民在村落家族和政策法律面前都站不脚的时候,他就不得不因考虑到自己的人情关系网络可能面临的危机从而做出让步。

在利益相关者不愿意吃亏时,村民认为“如果全村因为你一家而没有搞成新农村建设,那么就要背骂名了。”所以整个舆论氛围都是有利于理事会的工作。长期驻村干部唐主任说“事情一出来,理事会就不愿管了,他们不愿得罪人,”他指出了理事会的“红脸”角色,所以需要村委会在棘手的问题上出面调解。

案例1:在新农村建设前,湾上村民组长钟林带领18户人家共同修一个饮用水水库,花费3000多元钱各户均摊,18户轮流管理。新农村建设要求建设点内100%的农户完成改水工作,每一户人家都要吃上自来水。理事会商议用原来的水源,但是原来的18户人家不愿意让别人吃水。理事会工作很难做,就请村干部来调解。村干部说,如果不统一用水,新农村建设就不能进行。一方面,驻村干部和理事会成员去找水源;另一方面,理事会做18户村民的思想工作。最后决定,依旧用原来的水管道路,新增加一处水源,原来18户人家每家100元钱,新增加的人家每户200元钱,新老用户都同意,饮用水问题很快得到解决。公共品供给中问题既要考虑村民的投入成本又要照顾到农民天生的公平观念,克服了搭便车行为,达到共赢局面。

C村有8个自然村进行了新农村建设。所有进行新农村建设的自然村里都会遇到拆房、修路、占地的棘手问题。拆迁占地,这是一个令各级政府感到头疼的问题。城郊拆迁是政府和资本的利润驱动搞房地产开发,在这个不平衡的利益分割里,被占地农民自然会抗争、上访、宁死不拆,甚至出现自焚的悲剧④;当然也会有一些无理上访户在与政府的互动中抓住了政府怕访的软肋,形成“谋利型上访”[6]。新农村建设,村庄公共品供给——道路建设用地,该补偿多少才算合理呢?理事会征求村民组成员意见,补偿资金既要在村民能够承受的范围内,又要保证被占地农户不很吃亏,最后商议定价1平方米补偿8元。我们算了一笔账:一亩田地按照666平方米算共计补助5328元,一亩田一年种水稻两季按照正常收入一季水稻可以收入1000斤稻谷1400元钱,除去投入成本可以挣800元左右,一年可以挣1600元。那么5328元的补助其实也只是补助了不到四年的收入,但是这些土地被变为全村民组“公家”的地了。当然这个是不计劳动成本的计算。道路建设用地,一般是离村近、水源近、土质好的良田,目前村民以打工经济为主,所以这些良田对于留守农村的老人妇女更显重要。这样看来,1平方米补偿8元,土地承包户“显然吃亏”,但是要价再高,村民难以承受。村庄道路建设用地处于一个显示公平而又无力平衡的困境之中。

案例2:石龙活村民组修路要占理事长易章的二儿子的良田,儿子不愿意。理事会和村两委做了很多思想工作,就是做不通。易章等儿子去广东打工的时候就自作主张把地占了,领了1390元补偿金,他说“不管他同意不同意,我就做主了。儿子回来之后,也没有说什么。每个平方米补偿8元钱是整个村民小组开会集体议定的,会议有我主持”。

村庄公共品供给中,个人的“搭便车”行为受到社区的规训和排斥,这在村庄舆论中得到支持。但是在修路占地,补偿费用几近于无的“显示公平”的情况下,村落社会却是同情被占地者的。在这个困境中,只有通过理事会做思想规劝工作和村两委做动员,并伴有其他优惠条件承诺,但是一般还是很难说通当事人同意土地占有。无奈之下,只有理事会动员个人关系甚至作出个人利益牺牲来成就公共事业,这就需要社区中高风亮节的道德之人来主持事务。

4.道德奉献

在新农村建设不配合者中,大部分“搭便车者”和“不愿吃亏者”受到劝诫之后,还剩下一小部分不顾情面的“钉子户”。当法律、制度和社区人情规范穷尽之时,就往往需要诉诸于“良心”,这需要社区中有德之人作出利益牺牲,而首当其冲者就是理事会成员。在外部资源支援有限的情况下,集体行动若要达成,必须有人甘愿做出个人牺牲。在讲究功德,注重人情面子的宗族性村落社会,理事会成员作为村落道德、知识、家族精英和权威能够在紧要关头作出个人利益牺牲,为新农村建设的顺利完成提供保障。

案例1:湾上村民组道路规划需要占用钟辉的田地,理事会找他谈了三四次,他都不同意,因为这太吃亏了。理事会向村干部反映还是解决不了问题,最后理事长钟林就用自己的田跟他调换。占地共有200㎡,钟林得到1600元的补偿.他说,没有办法,如果不调田,道路根本就建不成。

案例2:湾上理事会对于那些不愿出工、出钱的钉子户,理事会成员只好自己先垫付,在以后的日子里再找他们收。在资金缺乏的时候,理事会成员自己捐钱,理事长钟林说自己首先捐钱,并动员理事会成员捐钱。

理事会向我们展示了他们运用地方性知识和个人奉献的综合策略的办事逻辑,将公共事业进行下去并保持社区秩序稳定,成功突破集体行动困境,并实践出一条良好的乡村治理和乡村建设之路。

四、理事会与村两委关系

现实中,村两委是一个处于政府权力末梢的官方正式组织,在村民眼里村两委代表国家政权。理事会则是一个民间自组织,一般是村民有重要公共事务才成立理事会比如修祠堂修家谱、修桥修路、修庙迎神,有些是长期的比如红白喜事理事会,有些是短期的比如修桥理事会。理事会一旦完成任务就会公布完账目然后解散。新农村建设理事会则是一个比较长期的项目组织与村两委相辅相成搭建了一个公共事业建设的协商治理平台。

村两委向上对接镇政府向下对接的理事会,理事会则直接与村民打交道。理事会对于村两委和镇政府是一个“大私”的单位,对于村民组成员来讲是一个“小公”的单位,在新农村建设中理事会作为一个节点将两端的村两委、镇政府和分散的农户连接起来。[7]对于村两委这个“私”的单位——理事会无疑会积极为村民争取利益并保护村民,但是对于全组村民这个“公”的单位却要考虑全局工作,不能因为社区内村民的一己之私利影响全组发展,对于那些不配合工作的“钉子户”,理事会就会采取“规训”“劝诫”等方法,实在不行就交给村干部这个公权力的代表来处理,村干部处理不了就会交给镇干部来解决问题,加大违规者的成本和心理负担。村两委也巧妙利用理事会这个(自然)村内自己人认同的单位来做事情,避免直接与村民打交道,这样就隐藏政府强权力的形象,弱化了村民的对抗性和占公家便宜的心态,更重要的是村民内部矛盾协商处理得到有效解决,大大减少了上访、集体事情等社会不稳定因素的出现。这正是本区顺利进行新农村建设实现资源有效下乡,而没有出现一例上访事件、群体性事件的经验。

湾上理事会理事长钟林说“理事会决定(新农村建设)方案,村委会决定行就做,不行就不做,一定要得到上级支持。”理事会很明确定位为受村委会这个“上级”组织领导,只有得到村委会的支持才能建设新农村,在具体的事务运作中又全部是理事会做主负责。在建设过程中遇到很多矛盾纠纷,大都在自然村内解决,村民认为“如果全村因为你一家而没有搞成新农村建设,那么就要背骂名了。”所以整个舆论氛围都是有利于理事会的工作。长期驻村干部唐主任说“事情一出来,理事会就不愿管了,他们不愿得罪人”他指出了理事会的“红脸”角色,所以需要村委会在棘手的问题上出面调解。贴钱的事情,理事会觉得这是自己人的事情没有必要向村干部报告,但是遇到“占地的事情关系子孙后代,自己解决不了,一定要找村干部。”可见理事会在找村干部的事情上是有区分的。理事会成员德高望重甘于奉献,账务清晰,信赖度高,对于重大问题召开户主会直接民主决议,而且理事会可以针对特殊情况特殊处理。理事会与村两委的相辅相成关系保证了新农村建设的效果,也是实现乡村善治的有效方法之一。

五、结语

税费改革以后,国家财政支农惠农资金划拨体制主要有两种方式的变革:其一是以粮食直补、义务教育“两免一补”等为表现形式的国家财政直接对接数以亿计的分散小农家庭的撒胡椒面式的支农惠农政策。其二是以项目形式出现的伴随自上而下各个部门一起下乡的国家财政转移支农资金的审批权、发包权、管理权及监督权都上移至县,乡镇政府和村委会不再有染指的机会。[8]第一种支农资金形式基本被农户作为消费资金花光用尽,第二种支农资金形式在限制基层政府贪污腐败的机会的同时又极大弱化了乡村创新空间和激励机制。在乡村治权弱化的背景下,国家资源下乡如果找不到强有力的内在接应力量只能是浮光掠影起不到实质作用,发掘农村传统组织资源和内生性秩序力量不失为一种上策。赣南自然村落认同和行动单位是宗族,宗族性地区的理事会这一宗族力量的代表——“草根”组织在社区公益事业建设、秩序维护等方面发挥着重要作用,理事会采取开户长会讨论集体决议的运作形式具有浓厚的直接民主色彩,实现村民自治。此外,理事会运用地方性知识,人情面子等权力文化网络,运用“动员”“规训”“劝诫”“奉献”等实践策略,达成集体行动,保证公共品供给。理事会与村两委“公私关系”配合与互动中,一方面为村落争取资源,一方面规训村落的越轨者。乡村基层政权利用、支持村落理事会实现村民自治,有效地进行了乡村建设和乡村治理。赣南新农村建设中的理事会为我国广大农村地区建设提供了一个可以参照的良好个案。

[注释]

① 本文材料来自于 2011年暑假作者在江西安远参与的团队调查,团队成员还有邢成举、王秦娥、冯小,在此一并表示感谢,当然文责自负。根据学术惯例,文中的县级以下的地名和所有人名一概采用化名。

② 在大量经验调查的基础上,华中学者按照农民认同与行动单位将全国农村进行区域类型划分:宗族、小亲族、户族、联合家庭、原子化等五种类型。本文主要依据赣南村落调查材料进行论述,宗族主导型村落的特点是:生育观念较强,老年人地位高,宗亲关系强,群体上访少,农民负担轻,村级债务少等。相关研究请参看:贺雪峰《村治的逻辑——农民行动单位的视角》,中国社会科学出版社2009。

③ 摘自《天水镇创先争优(“三送”)活动政策宣讲资料汇编》。

④ 比如江西宜黄事件。

[1]何慧丽等.后税费时代的县乡关系与乡村治理问题[J].中国社会科学辑刊(夏季卷),2010:36~74.

[2]贺雪峰.论乡村治理内卷化——以河南省K镇调查为例[J].开放时代,2011(2):86~101.

[3][美]曼瑟·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁等,译,上海:上海三联书店,1995:10,2.

[4][美]克利福德·格尔茨.地方性知识——阐释人类学论文集[M].王海龙,张家瑄,译,北京:中央编译出版社,2000.

[5][法]米歇尔·福柯.古典时代疯狂史[M].林志明,译,上海:上海三联书店,2005:200.读者亦可以参考朱晓阳《小村故事:罪过与惩罚》,小村中的越轨者被村落边缘化为村落中的异乡人,这其中潜在的隐含着社区一种自我保护排斥异己的传统惯习力量。

[6]田先红.从维权到谋利——农民上访行为逻辑变迁的一个解释框架[J].开放时代,2010(6):24~38.

[7]赵晓峰.公私定律:村庄视域中的国家政权建设[D].华中科技大学博士论文,2010.

[8]赵晓峰、王习明.农村和谐社区建设中的组织管理制度创新研究——以川西M村为例[J].中共宁波市委党校学报,2011(4):37~42.