挖掘海洋渔文化资源 提升两岸经贸合作水平:以浙江象山(石浦)为例

2012-11-30励东升朱小敏

励东升 朱小敏

(中共象山县委党校,浙江 象山 315700)

党的十七届六中全会决议指出:要自觉把文化繁荣发展作为坚持发展是硬道理、发展是党执政兴国第一要务的重要内容,作为深入贯彻落实科学发展观的一个基本要求。[1](P5)对于象山而言,当前正面临着发展“桥海经济”的难得历史机遇,而浙台(象山石浦)经贸合作区的实质性启动则是这一历史机遇的重要节点。如何在推进合作区创建过程中充分认识和有效发挥两岸共通的海洋渔文化的重要作用,并在促进“桥海经济”发展的同时进一步促进海洋文化的发展,实现文化与经济发展的良性循环,是一个亟待发掘的重大课题。

一、象山渔文化简介

象山拥有656个岛礁和925公里海岸线,海域面积就占到了县域面积的 82.7%。基于自身的资源禀赋,海洋渔业经济一直是象山的特色经济。目前,象山县共有渔村37个,从事渔业生产的人口约8万人,占全县总人口的15%;“十一五”时期,全县实现海洋经济增加值124亿元,占地区生产总值的40%。

“象山渔文化,是象山人在长期耕海牧渔的生产实践中创造出来的,它有两个特点,一是历史悠久,二是内涵丰富”[2](P53):

位于象山县东北部海岸线滨水带的塔山新石器遗址,出土了海洋鱼蚶图腾蚶壳纹陶支座与陶鱼鳍形鼎足,说明早在6700多年前,塔山人就开创了象山灿烂的渔文化的先河;而在象山商周文化层,还出土了青铜鱼钩。

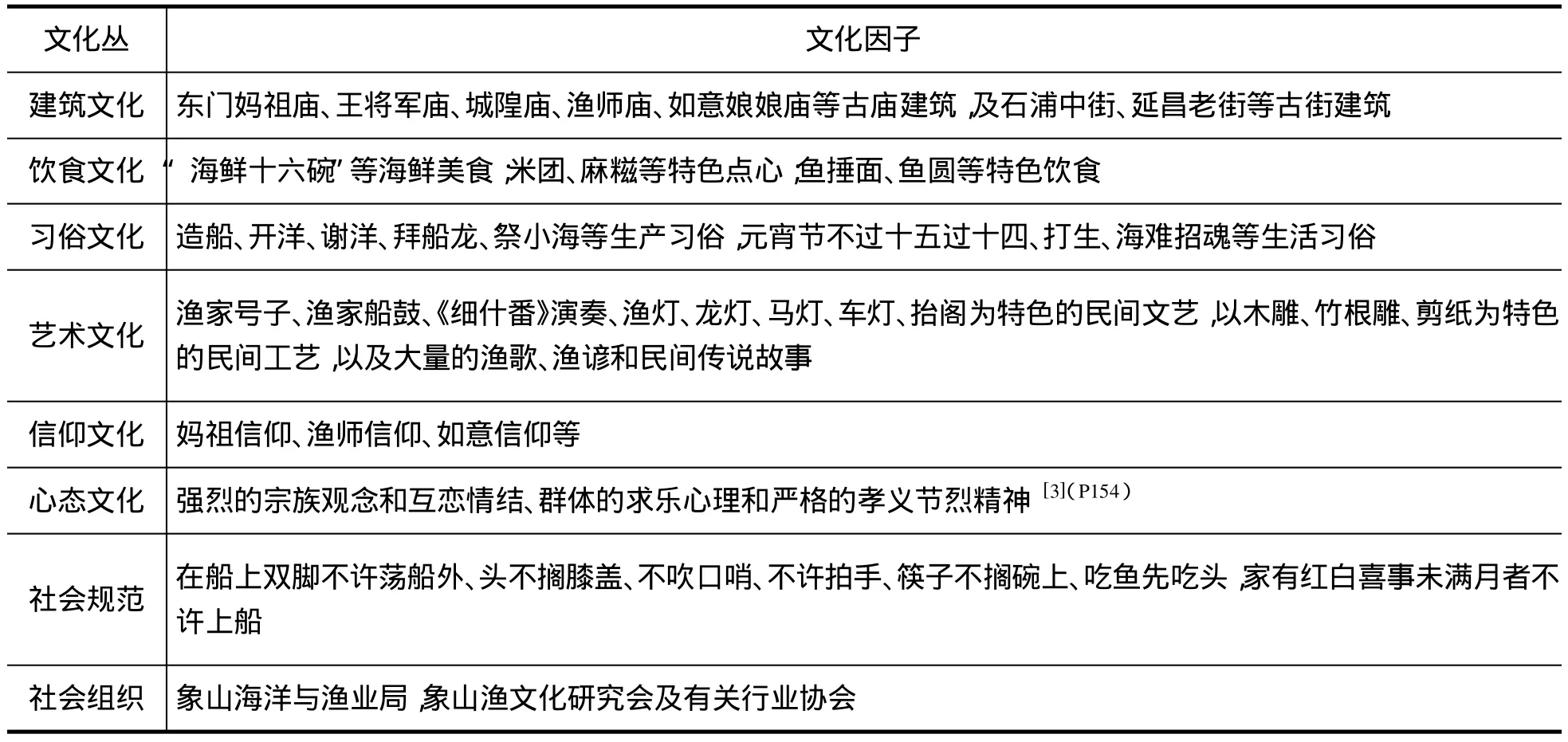

象山渔文化广义上由以下文化丛及其文化因子构成:(表1)

二、充分认识海洋渔文化资源对于提升两岸经贸合作水平的积极作用

党的十七届六中全会决议明确指出,要“进一步推动文化建设与经济建设、政治建设、社会建设以及生态文明建设协调发展…为继续解放思想、坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐提供坚强思想保证、强大精神动力、有力舆论支持、良好文化条件”[1](P5),“思想保证”、“精神动力”、“舆论支持”和“文化条件”,是充分发挥文化建设对于推动经济和社会发展重要作用的主要渠道,也是发挥渔文化资源对于提升两岸经贸合作水平积极作用的主要方面。

表1

(一)渔文化资源在思想保证方面的积极作用

传统文化的合理成分,“要在今天成为社会经济发展的助力,就应当通过合理的诠释,赋予新的时代精神,并使其成为当代文化价值体系(即社会主义核心价值体系)的内容之一”[4](P379)。渔文化也是如此。“爱国主义是中华民族最深厚的思想传统,最能感召中华儿女团结奋斗;改革创新是当代中国最鲜明的时代特征,最能激励中华儿女锐意进取”[1](P14)。中国是一个统一的多民族国家,台湾同胞与大陆同胞骨肉相连,台湾是祖国不可分割的一部分,实现祖国统一是中国各族人民最高利益所在。这和象山渔文化中基于血缘、文缘关系形成的强烈的祖宗观念和忠孝精神是内在一致的。这种一致也就成为了渔文化自觉融入社会主义核心价值体系,并接受其引导的切实进路。

(二)渔文化资源在精神动力方面的积极作用

象山渔文化具有“海纳百川”的“胸怀”,是一种包容文化,具有开放性特征。黑格尔曾经指出,一个地方的自然类型和生长在这土地上的人民的类型和性格有着密切的联系。生活在与海相连的海岸地区的人们,能够“从大海的无限里感觉到自己的无限”[5](P83),加上海洋提供的便利交通,使得塑造了人们可以不依赖于自然而凭借自身力量的生命形态,因此海洋文化是一种自由开放文化。象山渔文化源远流长,正是在长期发展过程中不断融合了海防文化、渔岛民俗和名人文化、妈祖文化、渔商文化,以及吸收了闽越文化和吴越文化的精髓,才形成了如今渔文化的整体,铸就了其开放性特征。

象山耕地少,山地多,在原始的生产方式下进行有效益农耕相对不现实,因此除了发展海洋捕捞业,没有其他更好的选择。这使得:

一方面,渔民们只有相互协作、依靠团队的力量才能在浩瀚的大海中有所收获,从而培养了渔民们的协作意识和文化:以收网为例,船到网场,在老大的指挥下,二橹放下橹,由大橹一方驱动舢板,靠近网囊时,篙手迅速伸出网篙勾起网绠,大橹撑开虾包,小艄伸开网囊底部的活扣儿,将捕获物倒进虾包,然后扎紧网囊,重新丢进海里。这一切,都在船老大指挥下瞬间完成,没有明确分工,没有统一指挥,没有全体船员的团队精神,要步调一致、配合默契地完成如此复杂的作业是很难想像的。再如石浦“东门岛的渔民历代以海神为榜样,也造就了信奉者忠义气节”[6](P124),渔民遇见遇难者总是停下来救活人、捞尸体,运回岛上进行治疗或埋葬,海上渔船相遇也素重礼让,大船让小船、顺风让逆风、橹前船让橹后船,体现了良好的团队互助意识。

另一方面,由于缺少可供农耕的土地,使得贸易交换成为渔民理所当然的日常生活方式[7](P11),从而形成了良好的契约精神:1738年,东门渔帮在岱山东沙创立太和公所,负责调解渔民纠纷,代办渔、盐牌照手续,组织民团护港,照顾伤病死亡渔民善后事宜,为浙江省最早的群众渔业组织;上世纪70、80年代,面临海洋生态恶化和渔业产值下降的不利形势,东门渔民又大胆率先搞起了渔业股份制,实行“一船多业”和“一网多用”,通过挂靠、买卖等方式与外省渔业开展合作,同时实行以股带劳、劳股结合的分配原则,从而又闯出了一条“活路”。

因此,在新时期,象山人“海纳百川、勇立潮流”的时代精神是与传统渔文化精神一脉相承的,这对于浙台(象山石浦)经贸合作区建设具有深远的激励作用。

(三)渔文化资源在文化条件方面的积极作用

两岸共通的文化基因是发挥渔文化资源在文化条件方面积极作用的主要内容。

石浦是长三角地区距离台湾最近的通商口岸,由于优越的地理位置,象山县,特别是石浦镇,在开展对台经贸合作方面,源远流长:石浦渔港历来为台湾渔轮避风补给基地,从1970年起,共有12700余艘(次)台轮来过石浦港停泊;早在1981年石浦就设立了“象山县台湾渔民接待站”,至今接待台湾渔民的数量累计已达10余万人次,对台渔业劳务输出超过3000人次,此后又设立台胞码头和台胞医院等;2007年9月,石浦成为全国首批5个对台小额贸易试行开放政策的五个试点口岸之一,2010年石浦对台贸易额达740万美元。

逐年累积下来的经贸合作积淀,一定程度上发展了两岸共通的文化基因,特别是其中的如意信俗①,更“是海峡两岸同胞情感的纽带,是两岸同胞同宗同祖,血脉相连的生动写照,是永远割不断的两岸文化情缘”[8](P4)。据统计,目前象山籍在台人员共9100余人,台湾富岗新村最初就是由1955年石浦渔山岛迁来的487人居住形成的,村民至今依然保留着石浦的民俗,如秉承如意信俗,过年的时候做鱼面、鱼丸、八宝饭、春卷等;亚州飞人柯受良的父亲柯位林也是当年渔山去台人员,柯氏家族曾数次率台胞重返故里渔山娘娘庙、石浦东门妈祖庙省亲。如今,每逢中国开渔节富岗新村都要组织省亲队伍随如意娘娘来象山省亲,“石浦——富岗如意信俗”也已被命名为国家级非物质文化遗产项目。

文化上的共通性为开展对台经贸合作提供了良好的先机条件。有研究者利用面板数据对建立的含有文化因素的计量经济学线性模型进行回归分析,分析结果显示代表文化的文化差异指数和外商直接投资呈负相关关系,因此文化是影响投资区位选择的重要因素之一,投资国(地区)与东道国(地区)的文化差异越大,其投资额越小[9](P20~23)。2010年,象山全县实际利用台资2000万美元,占到了全部外资的30.47%,所以文化上的共通和经济上的共通是相辅相成的。

三、充分发挥海洋渔文化资源对于提升两岸经贸合作水平的积极作用

一方面,象山是“中国渔文化之乡”、“国家级海洋渔文化生态保护实验区”。拥有14万常住人口的石浦镇是“中国历史文化名镇”,渔文化底蕴深厚,渔港古镇特色明显②。另一方面,以石浦为中心的浙台(象山石浦)经贸合作区是长三角地区与台湾进行商贸合作最近的区域。根据《浙台(象山石浦)经贸合作区发展规划研究》,从2011年到2030年,重点是“十二五”时期,(象山石浦)经贸合作区将充分利用区位优势,以及丰富的海洋(文化)资源,旨在打造一个集生活居住、休闲度假、经贸合作、产业对接和文化交流为一体的国际化生态型港湾新城[10](P14)。为此,象山石浦将在以下两方面做出积极探索,从而充分发挥渔文化资源对于提升两岸经贸合作水平、推进合作区建设的积极作用。

(一)做好渔文化资源的发掘、保护、传承、宣传工作

这是发挥渔文化作用的基础环节。

根据《海洋渔文化(象山)生态保护实验区规划纲要》,对于渔文化,象山将通过名录体系完善、代表性传承人认定、文化空间确立、试点项目先行、重点项目关注等工作的开展,来做好对其的发掘、保护和传承、宣传[11](P12~19)。

首先,关于发掘和保护,也就是要开展对区域内的非物质文化遗产和物质文化遗产的种类、数量、现状及传承人的普查,抢救性征集、收集、整理、修复一批有代表性的文物和非物质文化遗产实物及资料,并通过编制总体和各专项保护规划,完善保护实验区范围内的国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系和传承基地建设,完善四级名录项目代表性传承人认定体系,建立海洋渔文化数据库、专题博物馆和非物质文化遗产传习所等方式,来实现保护的常态化。

其次,关于传承和宣传,也就是要确定区域内渔文化传承的重点地方(如素有“浙江渔业第一村”之称的东门岛、作为非物质文化遗产项目核心传承区域的石浦古镇)和项目(如妈祖、如意、渔师信俗,开洋、谢洋节),修复非物质文化传承链,并通过对青少年进行渔文化知识的普及教育,开展相关学术研究,利用节庆文化资源举办展览、展演活动,以及编辑出版有关研究成果和开通相关网站等方式,来增加宣传的普及面和深入性。

(二)实现渔文化建设与合作区建设的良好结合

这是发挥渔文化作用的切实进路。

两岸自由通商试验区、两岸基层交流示范基地、两岸现代海洋产业合作先行区和国际化生态港湾新城区是浙台(象山石浦)经贸合作区的四个战略定位。实现好四个定位,需要渔文化的有效融合。

首先,两岸自由通商试验区建设,不仅需要充分依托长三角腹地的经济条件,利用港、岛、湾的开阔空间和相关政策优惠的有利条件,还需要充分发挥浙台(象山石浦)经贸合作区对台血缘和文缘的独特优势,利用渔文化蕴含的良好契约精神来减少在商品、服务贸易和生产要素流动过程中产生的交易成本。为此自由通商试验区建设的一个重要内容就是要通过社区自组织网络建设和自治,寓管理于服务之中,尝试两岸共同治理模式,促进两岸同胞有效融合,最终建成两岸同胞“共同家园”。

其次,加快海洋产业体系建设和海洋产业转型升级,必须一方面,要紧紧把握台湾产业转移机遇,实现两岸在海洋科技研发、海洋装备、农渔业、文化创意、滨海旅游、海岛开发等领域,特别是海洋服务业上的对接,这就需要在产业对接过程中突出台湾元素,以加快建设浙江现代海洋经济台商投资区,在这种对接过程中作为一种开放性的渔文化的整合功能的发挥,是不容忽视的;另一方面为了实现特色发展、错位竞争还必须突出合作区海洋经济体系在渔业和文化旅游方面的资源特点,也就是要将长期积淀形成的渔文化基因开发为实实在在的生产力,在满足象山人民多样化精神文化需求的同时也使之成为象山新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点和转变经济发展方式的重要着力点,为此需要提升“中国开渔节”、“国际海钓节”、“三月三.踏沙滩”、“海鲜美食节”、“妈祖——如意娘娘省亲迎亲”等文化品牌,拓展海洋渔文化主题旅游,加快建设石浦渔港古城二期、国家级影视文化产业基地、中国竹根雕产销基地等一批大型、高端和综合性的文化产业项目。

再次,要建设两岸基层交流示范基地,就需要挖掘象山对台交流的历史文化渊源,着力拓展两岸基层文化交流的平台和载体,打造具有特色的品牌项目与文化活动。为此,合作区将设立对台文化交流管理部门以专门负责合作区对台文化交流工作,并在搭建政府层面文化交流平台基础上组织开展对台的招商引资工作,同时合作区将大力培育和发展商会、同业会、同乡会、文艺团体、志愿组织、慈善机构等各类社会组织以促进两岸基层民众间的文化交流,在此基础上合作区还将通过建设文化旅游设施(如石浦古镇历史博物馆、中国渔文化博物馆、渔港人家特色客栈、台湾文化美食街)、举办文化节庆活动(中国开渔节、象山海鲜美食节、妈祖如意省亲迎亲、象台渔民祭海典礼和中秋联谊会)、组建文化社团等途径,重点以石浦古镇为载体打造展现两岸民俗文化的平台,夯实两岸同胞共通的文化基因,为提升两岸经贸合作水平创造良好的文化条件。

最后,推进海洋生态建设。作为海洋渔业大县的象山,保护渔业资源早就内化为了渔民们的自觉意识:出海前夕,渔民总是带足垃圾袋,把生产、生活垃圾收集起来,返航带上岸处理;2000年,21位石浦渔民发起以“提倡海洋环保,宣扬海洋文化”为主题的“中国渔民蓝色保护者志愿行动”,这是我国首个保护海洋生态的非政府组织;如今,一年一度在象山举办的“中国开渔节”,就是通过挖掘传统的海洋渔文化资源(如传统的开洋、谢洋、祭小海仪式)并赋予其鲜明的时代特征,来唤起人们感恩海洋、保护海洋的可持续发展意识。“混沌初开,大海漫漫。外际于天,内包乎地。天风浩荡,洪波涌起。吞吐日月,含孕星汉。蕴无量之宝藏,涵不尽之资源。利舟楫而通五洲,奉鳞甲以济兆民。赖海恩泽,富民兴邦。炎黄子孙,蕃衍昌盛。泱泱中华,景曜东方,幸甚至哉”,开渔节上祭海典礼的祭海文,正是一则人与大海和谐相处的宣言。

在挖掘渔文化资源,提升两岸经贸合作水平过程中,必须始终坚持保证持有象山渔文化的主体民众享有文化权益,以及正确处理文化生态保护及其非物质文化遗产传承和发展经济、发展旅游和文化创新协调发展的原则,切忌以经济发展来代替文化发展,以单纯的文化产业化来代替发掘渔文化的更深层次的内涵,只有这样,才能在更广领域和更深程度上推进两岸经贸合作的可持续、深入发展,才能真正使海洋渔文化成为象山人民共有“精神家园”的支撑。

[注 释]

①如意信俗是石浦渔山岛人特有的传统文化形态。相传如意娘娘原为渔山岛上一位渔家少女,一天她父亲出海捕鱼遇难,她得知噩耗万分悲痛,随即跟船出海寻找父亲遗体,但久寻不见,如意悲从中来,奋不顾身跳入大海殉葬,不久在如意跳海处浮起一块木头,渔民们为如意的孝道精神所感动,就将这段木头雕塑成一尊如意神像,建起娘娘庙供奉。1955年渔山岛居民迁离大陆,将如意娘娘真身也带到了台湾,并建起“海神庙”进行供奉。

② 第二批国家非物质文化遗产项目中,象山共有四项入选,其中以石浦为代表展现渔文化的就有三项:石浦妈祖信仰和迎亲习俗,象山渔民开洋、谢洋节,象山晒盐技艺。

[1]中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[R].北京:人民出版社,2011.

[2]蔡俊,陈韬.象山:海洋经济搭台,渔文化唱戏[J].渔文化,2012,(1).

[3]周彬,贺传阅,李瑞.渔文化旅游资源开发研究——以浙江省象山县为例[J].生态经济,2011,(9).

[4]李宗桂.传统与现代之间——中国文化现代化的哲学省思[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[5][德]黑格尔.历史哲学[M].上海:上海世纪出版集团,2006.

[6]象山渔文化研究会编.渔文化研究[M].北京:中国文史出版社,2009.

[7]苏勇军.浙东海洋文化研究[M].杭州:浙江大学出版社,2011.

[8]郦伟山.海峡两岸如意信俗的传播与衍变[J].渔文化,2011,(3).

[9]黄艳艳.文化对外商直接投资的影响分析[D].湖南大学硕士学位论文,2008,(11).

[10]中国社会科学院工业经济研究所课题组.浙台(象山石浦)经贸合作区发展规划研究(征集意见稿)[R].2012,(1).

[11]象山县人民政府,浙江省文化厅,中国非物质文化遗产保护中心.海洋渔文化(象山)生态保护实验区规划纲要[R].2008,(12).