肝豆状核变性脑CT和MRI诊断

2012-11-21范辉王文献孙传顺岳恒志王珂王文献石拓刘锦涛何艳

范辉 王文献 孙传顺 岳恒志 王珂 王文献 石拓 刘锦涛 何艳

肝豆状核变性(hepatolenticular degeneration HLD)最初由Wilson等[1]于1912年作了较全面描述,又称wilson病。是一种少见的常染色体隐性遗传铜代谢障碍疾病,其遗传缺陷是在染色体13的长链上,1921年正式命名为肝豆状变性。该病首发症状多样化,伴有多脏器损害,早期误诊率很高[2]。近年来随着CT及MRI技术的广泛应用,HLD临床发现率及早期确诊率明显有所提高,本组总结36例HLD的CT、MRI和临床资料,对有关问题进行探讨。

1 资料与方法

36例(HLD)患者中,男20例,女16例,年龄10~38岁,平均14.5岁,阳性家族史21例,36例中,有明确肝炎史26例,肝炎史不祥7例,3例无肝炎史,检测血钙的25例中19例降低,为0.23~1.05 mmol/L,碱性磷酸酶8例升高,达156~212 U/L。眼科裂隙灯检查异常。KayserFleischer(K-F)环阳性36例,血液生化异常,血清铜氧化酶活力下降和血清铜蓝蛋白水平下降,和尿铜含量增高。典型锥体外系神经症状30例,不典型肝、肾、胃肠道等症状6例。影像学检查异常36例。其中脑MR检查30例,脑CT检查26例。

CT机使用使用东芝16排螺旋CT机扫描,以OM为基线,窗宽90 mm,窗位30 mm,常规则层厚及层距为8 mm扫描,病灶部位加层厚及层距5 mm薄层扫描。MR检查用使用Simens 1.0T超导型和Hitachi AipisII0.3T永磁型磁共振成像机,头部线圈,层厚6~8 mm,间距1~2 mm,SE序列T1WI:TE15 ~26 ms,TR350 ~500 ms;T2WI:TE80 ~120 ms,TR3500~5000 ms,FIR 序列 TR8500 ms,TE120 ms。常规横断面T1WI+T2WI+FIR+矢状面T1WI。部分加做矢状面和冠状面重T2WI。

2 结果

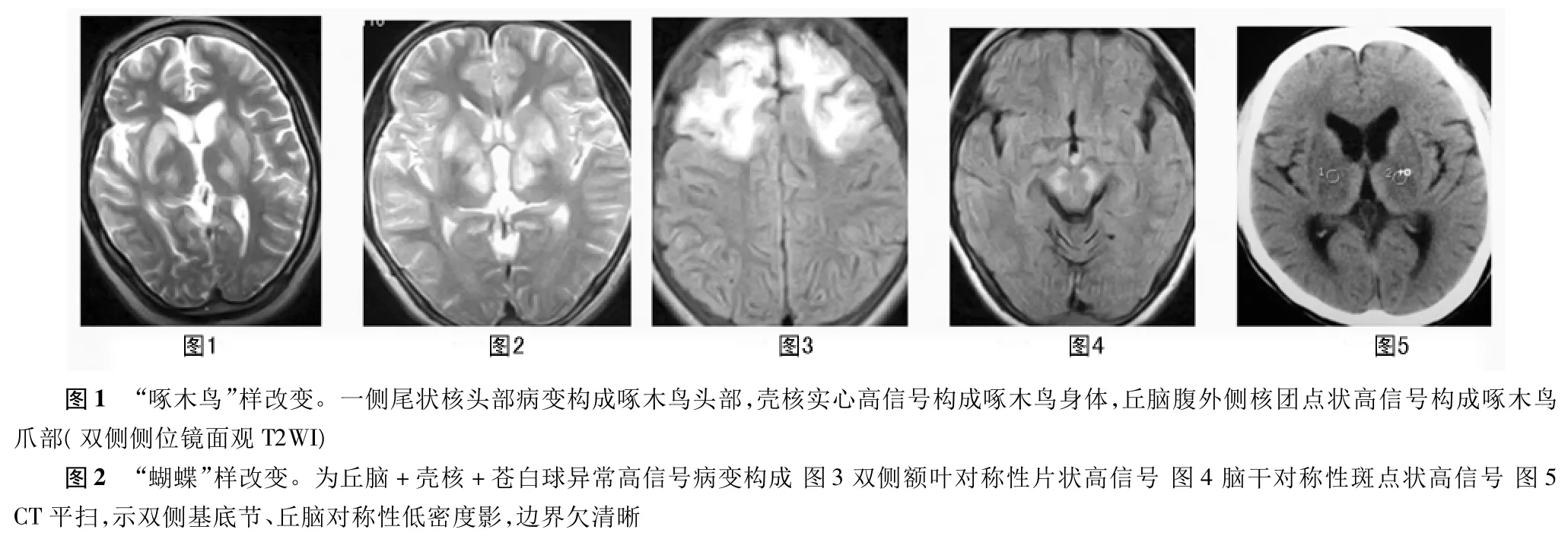

MRI表现:30例均可见双侧基底节区对称性条状或新月形异常信号。其中壳核30例,尾状核16例,丘脑15例,苍白球、红核各3例,黑质、大脑脚网状结构、脑桥桥核、额叶白质各2例(图1~4)。主要呈长T1长T2信号,FIR高信号。典型者在T2WI及FIR图像基底节层面上,依据受累基底节神经核团的不同,分别表现为“啄木鸟”、“八字”、“双八字”和“展翅蝴蝶”样改变等征象。啄木鸟样改变为侧位观镜面像,由两侧尾状核头部病变构成啄木鸟头部,壳核实心高信号或周边壳样高信构成啄木鸟身体,丘脑腹外侧核团呈点状高信号构成啄木鸟瓜部,双侧则形成啄木鸟侧面镜像(图1)。T1WI上上述影像表现为长T1较低信号。必须注意正常人尾核头、壳核在T2图像上也呈稍高信号,但显著轻微,绝不亮白致密,更无明暗不均,且无丘脑病变,可资鉴别。丘脑病变缺如者,则呈“缺瓜啄木鸟”样改变,“八字样”改变为仅有壳核病变者,“双八字”样变为壳核+丘脑病变,如丘脑病变范围较大,加上豆状核病变,则呈“展翅蝴蝶”样改变(图2)。上述各种脑部MR改变均有壳核受累。26例HLD患者CT检查显示基底节区对称性的低密度影,大小、范围、形态、密度近似(图5),可位于豆状核、尾状核、丘脑区和额叶等部位,其中5例CT仅发现基底节区病灶,MR侧发现大脑脚、桥核多处病灶。15例患者轻度或中度脑萎缩,表现为脑室扩大及不同程度的脑沟裂增宽等脑萎缩表现。

3 讨论

HLD 因其病理特征为肝硬化和脑基底节区的豆状核变性而得名。本病是常染色体隐性遗传性铜代谢障碍疾病,铜蓝蛋白(CP)合成障碍是本病最基本的遗传缺陷,患者血清铜降低,由于游离铜离子不能与铜蛋白结合,过量铜沉积在肝、脑、肾和角膜组织而致病,整个神经系统均可受累,主要累及组成锥体外系的基底节神经核团,包括豆状核、尾状核、屏状核以及锥体系功能有关的丘脑底核、黑质和红核。其中尤以豆状核内的壳核最为明显,其次为苍白球及尾状核。壳核最早发生变性、萎缩,色素沉着加深,类似变化还可出现在小脑齿状核及大脑皮质等部位。脑MRI表现可反映病理变化,最多见和最具特征性的征象是双侧豆状核对称性异常信号,同时MRI表现能反映本病临床严重程度,有壳核异常信号者最重,其次为苍白球异常信号灶,仅有脑萎缩者最轻,壳核受累常出现对称性条形或新月形异常信号区、形如“八字”或“展翅蝴蝶”这与其解剖结构是一致的。

MRI因对信号变化的敏感及没有骨伪影,对肝豆状核变性脑部病变检出明显示优于CT[1]。肝豆核变性脑部病变的分布频率有多种的报道,Roh等[2]报道25例治疗前病例,病变分布为双侧丘脑92%,壳核68%,苍白球40%,尾状核20%,小脑16%,脑白质4%;King等[3]报道22例分布为丘脑50%,壳核40%,苍白球41%,中脑75%,桥脑82%,小脑50%,本组30例患者MR检查均有脑部信号异常,分布为壳核30例,尾状核16例,丘脑15例,苍白球、红核各3例,黑质、大脑脚网状结构、脑桥桥核、额叶白质各2例,因各家报道所入选的病例数不一,所有机器不同,治疗与治疗时间长短、病变分布频率相差较大,几乎所有区域的灰白质都可受累,病变分布频率最高的是豆状核(36% ~72%)[1-4],其次是脑干[1-4],在脑干,病灶往往是对称分布在大脑脚、中脑被盖、黑质红核及导水管四周灰质[2]。在丘脑病变中,异常信号往往是对称的。Haan等[5]将病变信号分为3种,第一种是T2WI高信号为主,第二种是T1WI高信号为主,第三种是T2WI低信号。第一种病变信号为最常见,可发生在基底节、丘脑及及下丘脑区域。现在普遍认为在灰质的T2WI高信号是由于水肿、脑质增生、神经元坏死及囊样变性所致。在白质的T2WI高信号是由于脱髓鞘、软化、海绵样变性及空洞形成。T2WI高信与铜离子的顺磁性无关,可能因为铜离子以细胞内形式聚集[5]。第二种病变信号主要发生在苍白球[6],本组有4例尾状核及豆状核T2WI高信号,第三种异常信号主要发生在基底节[1、3],本组有2例下丘脑低信号,可能患者在未经治疗或治疗较差时,铜在脑组织中的聚集量逐渐增多,其顺磁作用明显超过了水肿和胶质化所造成T2WI高信号。脑萎缩是本症较常见的脑部异常,弥漫性脑萎缩较局限性脑萎缩更常见。Grimm[7]文献报道肝豆状核变性患者的脑萎缩发生率为68%,本组脑萎缩的发生率较低(42.0%),可能与本组病例年龄较小和病程较短有关。现在普遍认为脑萎缩与铜的毒性有关。由于肝豆状核变性患者的遗传缺陷,铜不能排入胆汁而在肝细胞中聚集起来并对肝细胞造成损伤,坏死的肝细胞再释放铜损伤其他脏器,如脑、肾脏等[8,9]。因此肝脏受损往往是肝豆状核变性儿童最初和最显著的表现。

总之,MRI作为一种无创伤性检查手段,其典型表现结合CT及临床表现,角膜K-F环,血、尿铜及铜蓝蛋白等生化指标,对肝豆状核变性的诊断及预后具有重要意义。鉴别诊断主要包括中毒性脑病和缺氧性脑病等。

[1]Magalhaes ACA,Garamelli P,Menezes JR,et al.Wilson's disease:MRI with clinical correlation.Neuroradiology,1994,36:97.

[2]King D,Walshe M,Kendall E,et al.Cranial MR imgaging in wilson's aisease.AJR,1996,167:1579.

[3]刘祥普.肝豆状核变性的临床影像表现及其诊断.医药论坛杂志,2011,32(7):186-187.

[4]卢虹.肝豆状核变性的CT诊断与临床分析.医学综述,2011,(11):154-155.

[5]周丰,朱彩云,廖祥福.儿童肝豆状核变性误诊20例分析.中国误诊学杂志,2010,10(10):132.

[6]黄跃金,邬至平,蔡学礼.肝豆状核变性58例临床特点与CT.MRI分析.中国实用神经疾病杂志,2006,9(3):131-132.

[7]高文清,孔玲玲,刘鹏程,等.肝豆状核变性的影像学表现及成像相关因素探讨.中华放射学杂志,2002,36(5):402.

[8]卢高峰,唐芙爱.肝豆状核变性56例临床分析.中国实用神经疾病杂志,2011,14(15):39-40.

[9]梁秀军,展晓梅.肝豆状核变性22例误诊分析.中国当代医药,2011,18(13):135-137.