小学科学教师科学本质观的现状调查与思考

2012-09-05高潇怡

高潇怡,胡 巧

(北京师范大学教育学部,北京 100875)

小学科学教师科学本质观的现状调查与思考

高潇怡,胡 巧

(北京师范大学教育学部,北京 100875)

科学本质教育已经成为当前科学教育发展的核心理念,教师对科学本质的理解是实现这一目标的关键。本研究以对124名小学科学教师的调查问卷为基础,结合访谈和观察,探讨了小学科学教师科学本质观的总体状况以及在不同维度上的具体表现。研究表明:小学科学教师的科学本质观具有一定的滞后性、浅层次性以及不稳定性。以此为基础,提出了改善小学科学教师科学本质观的建议。

科学教师;科学本质观

在最近的科学教育改革中,“帮助学生发展适当的科学本质观”这个被科学教育学者一直认同的目标再一次成为研究者关注的焦点,可以说科学本质教育已经成为当前科学教育发展的核心理念。美国的科学促进会和国家科学教师协会特别强调科学教育要促进学生具备良好的科学本质观,我国新颁布的科学课程标准中也首次提到“通过科学教育使学生逐步领会科学的本质”、“发展学生对科学本质的理解”。[1]

相对于提升学生科学素养、培养学生对科学本质理解这一目标愿景,达成科学教育目标的条件和途径更为重要。众多研究者发现,教师对科学性质的理解,比其拥有科学知识的多少更直接影响教学水平。[2]可以说,教师对于科学本质具有精深的理解,并表现出相应的教学行为是实现这一目标的关键。[3]然而,较为困难和复杂的是,科学知识是容易培训的,而对科学本质的理解和认同,是与一个人的价值观和文化背景密切相关的。[4]鉴于教师科学本质观在科学课程实施以及学生科学素养提升中的重要地位,结合我国小学科学教师研究相对薄弱的现状,我们对北京市部分小学科学教师的科学本质观现状展开了调查研究。

一、小学科学教师科学本质观的现状调查

对于科学的本质,有各种各样的定义,最常见的是指科学知识发展的内在的价值观和假定。本研究以莱德曼 (Lederman,1992,1999,2000,2002)[5][6]以 及 克 里 克 (Abd - EI - Khalick,2000)[7],埃克森 (Akerson ,2009)[8]的教师科学本质观量表为主要理论依据,进一步参考陈娴(2006),历晶 (2006),梁永平 (2006),高旭合 (2007),陈华 (2008),李安静 (2008)等研究者的科学本质观点,编制了小学科学教师科学本质观调查问卷,内容包括了七个方面:科学知识的相对性;科学是基于实证的;科学的负载理论本质;理论与定律的区别和联系;社会、文化对科学的影响和渗透;科学包含观察与推理;科学研究方法的多样性。该问卷包含7个项目共29道题。

根据城市分级分类标准,采取分层抽样的方法,选取北京市城市核心区 (42人)、城乡结合部(50人)、乡镇地区 (32人)共计124名小学科学教师进行了问卷调查,发放并回收有效问卷124份,进一步采用SPSS10.0进行统计分析。同时,抽取部分教师进行了个别访谈和课堂观察。

(一)小学科学教师科学本质观的总体发展水平

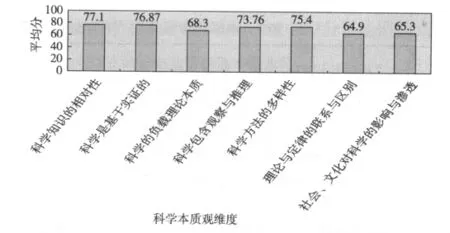

我们的调查发现,小学科学教师在科学本质观整体方面的平均分为104.68,换算为百分制平均分为72.17。图1呈现了小学科学教师在科学本质观各维度上的总体反映情况,由此可见,小学科学教师在“科学方法的多样性”、“理论与定律的联系与区别”、和“科学的负载理论本质”项目上得分偏低,而在“科学包含观察与推理”上的平均分最高。这些数据表明,小学科学教师对科学本质的实证性、观察与推理等传统科学本质观有一定程度的适宜理解,但是对科学方法、理论与定律、负载理论等现代科学本质观的理解等仍然不足。

图1 小学科学教师在科学本质观各维度的平均分 (百分制)

为了进一步了解小学科学教师科学本质观得分的主要分布情况,我们根据其总分的平均数和标准差将教师的科学本质观划分为五个水平,即水平1(很差,81分以下)、水平2(差,81-97分)、水平3(中等偏下,98-112分)、水平4(中等,113-128分)、水平5(良好,128分以上),①水平1为小于M-3SD;水平2为M-3SD~M-1SD;水平3为M-1SD~M+1SD;水平4为M+1SD~M+3SD;水平5为大于M+3SD。以此为依据,我们发现,对应各水平的教师人数的百分比分别为0.8%、17.7%、66.9%、14.5%、0%。由此可见,66.9%的教师的科学本质观处于水平3,即中等偏下水平,只有14.5%的教师达到水平4,没有教师达到水平5。以上结果说明,被抽样的小学科学教师其科学本质观整体水平亟待提高。

(二)小学科学教师科学本质观在各维度上的具体分析

我们进一步从科学本质观具体维度出发,采用均值、平均分 (百分制)以及期望水平人数百分比 (问卷采用李克特式五点量表,选项得分越高,表明认识越好,1-2分表明理解不足,3分表示中立态度,4-5分属于期望水平,理解不足人数百分比=100%—期望水平人数百分比—持中立态度人数百分比)等统计量来探讨小学科学教师科学本质观在不同内容上的具体表现。

1.科学知识的绝对性与相对性:传统与现代观点并存

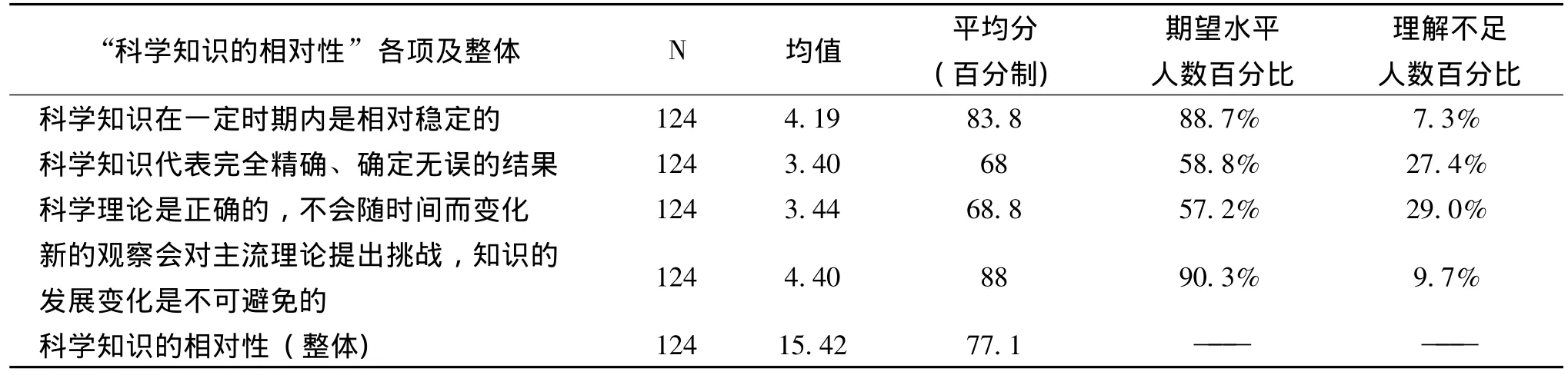

如表1所示,将每一项的平均分换算成百分制,小学科学教师在“科学知识的相对性”上各项的得分,最低分为68分,最高分是88分,整体平均分是71.1分,因此,小学科学教师对于科学 知识相对性的认识处于中等偏上水平。

表1 小学科学教师在“科学知识的相对性”各项作答的平均分及期望水平情况

由此可见,绝大多数科学教师认同“科学知识具有相对性”的观点。事实上,在新的时代背景下,随着现代社会的发展和科学、技术的进步,人们已经越来越深刻的感受到科学知识的相对性,对科学知识的传统理解正逐渐发生变化,越来越多的教师开始认识到科学知识的相对性和发展性,不再固守唯科学至上的理念。

值得注意的是,一些小学科学教师仍然持“科学知识是绝对真理”的观点。被调查的124位小学科学教师中,有27.4%的教师认为“科学知识代表完全精确、确定无误的结果”,29%的小学科学教师同意“科学理论是正确的,不会随时间而变化”。可见,一部分教师保留传统的科学本质观,认为科学理论是神圣的、毋庸置疑的最终结果,科学知识是绝对正确的真理。

传统与现代科学知识观的并存不仅表现为教师群体的两级分化认识,往往也体现在教师个体内隐的观念中。我们对教师的科学课进行观察发现,尽管教师也会认同科学知识的相对性,但是他们仍然会向学生强调教科书知识的唯一准确性,把实验仅当作验证科学概念的方法去教学生。教师言行不一的现状实际上反映了教师观念系统中新、旧观念并存并在不同层面发挥作用的复杂机制。

2.科学是基于实证的:笼统认识与准确理解之间的矛盾

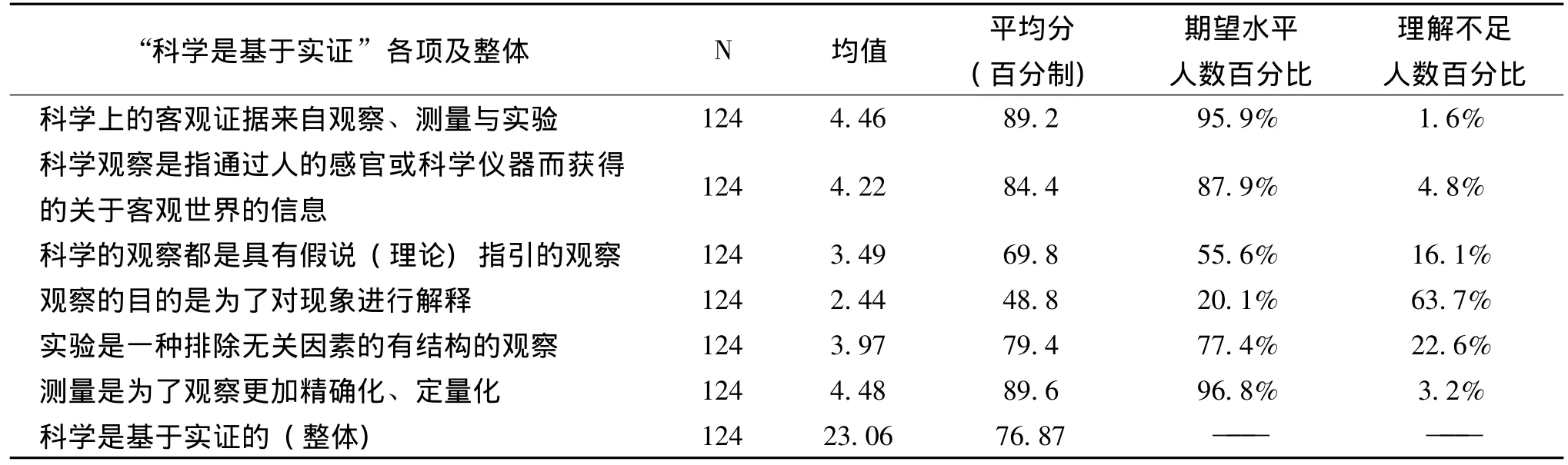

教师对于科学基于实证的理解,如表2所示,在“科学上的客观证据来自观察、测量与实验”题项上平均分 (百分制)达到89.2,说明教师能够认识到测量、观察在科学中的重要意义。

表2 小学科学教师在“科学是基于实证的”各项作答的平均分及期望水平情况

尽管教师能够认同有关科学基于实证的一般性观点,但是具体到对观察、实验、测量的理解上,教师们体现出了片面性的认识。教师在“观察的目的是为了对现象进行解释”题项上的得分仅为48.8,说明教师对观察的目的理解不足;16.1%的小学科学教师不能理解“科学的观察都是具有假说 (理论)指引的观察”这一观点,说明教师缺乏对科学方法的准确理解。对教师访谈和观察同样表明,相当多的教师对观察、实验、测量的个人化理解较为模糊和混乱,对这些方法的目的和使用要求认识不足,教师认为通过观察、实验、测量所得的资料一定是客观的,反映了逻辑实证主义科学本质观的色彩。

3.科学的负载理论:对科学本质理解的偏差

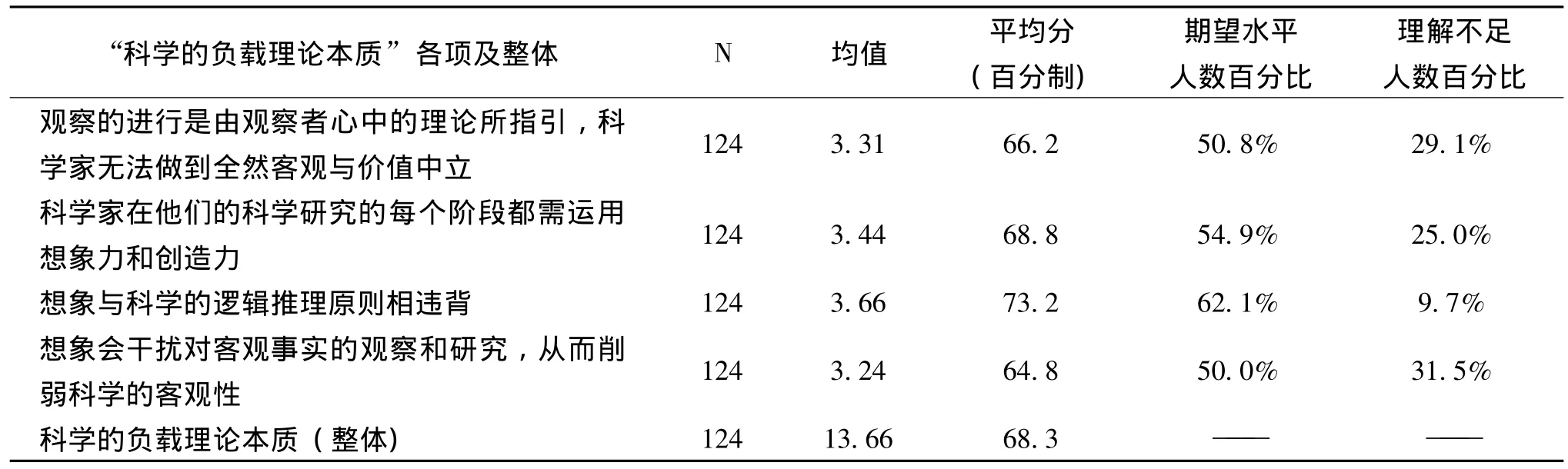

采用SPSS描述性统计量对小学科学教师在“科学的负载理论本质”各项进行分析,我们发现,被调查的教师总体在各项上的得分普遍偏低。

表3 小学科学教师在“科学的负载理论本质”各项作答的平均分及期望水平情况

采用 SPSS频数分布,如表3所示,仅有50.8%的教师能够认识到观察是受观察者心中的理论所指引,仍有29.1%的教师对该观点持否定态度,认为观察是绝对客观的,不会受到其他因素的影响。54.9%的教师对“科学家在他们的科学研究的每个阶段都需运用想象力和创造力”持赞成态度。同时,也有31.5%的教师对“想象会干扰对客观事实的观察和研究,从而削弱科学的客观性”持错误态度,这说明教师对于想象在科学中的地位和作用并不理解,认为科学必须是客观的,程序化的,这种观点实际仍然是传统科学本质观的反映。

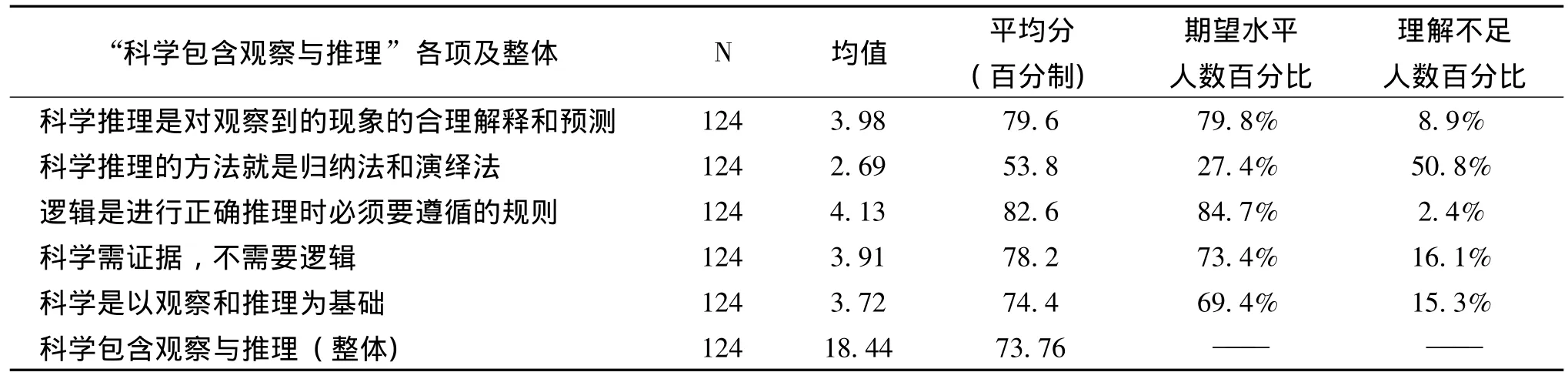

4.科学包含观察与推理:宏观理解较好,具体理解不足

采用SPSS描述性统计量对小学科学教师在“科学包含观察与推理”项目的表现情况进行分析 (如表4所示),我们发现,被调查的教师总体在该维度上的得分处于中等水平,教师在这一维度整体上的平均得分为73.76。教师对于“逻辑是进行正确推理时必须要遵循的规则”理解较好,平均分达到82.6,教师对“科学是以观察和推理为基础”、“科学需要证据,不需要逻辑”项目能够的理解也较为积极。然而,教师在“科学推理的方法就是归纳法和演绎法”该项的理解不足,得分仅为53.8,有50.8%的教师对该项理解错误,这说明教师对科学推理的方法理解有限,实际体现了教师对科学本质的一般性认识较好,但是具体理解不足的特征。

表4 小学科学教师在“科学包含观察与推理”各项作答的平均分及期望水平情况

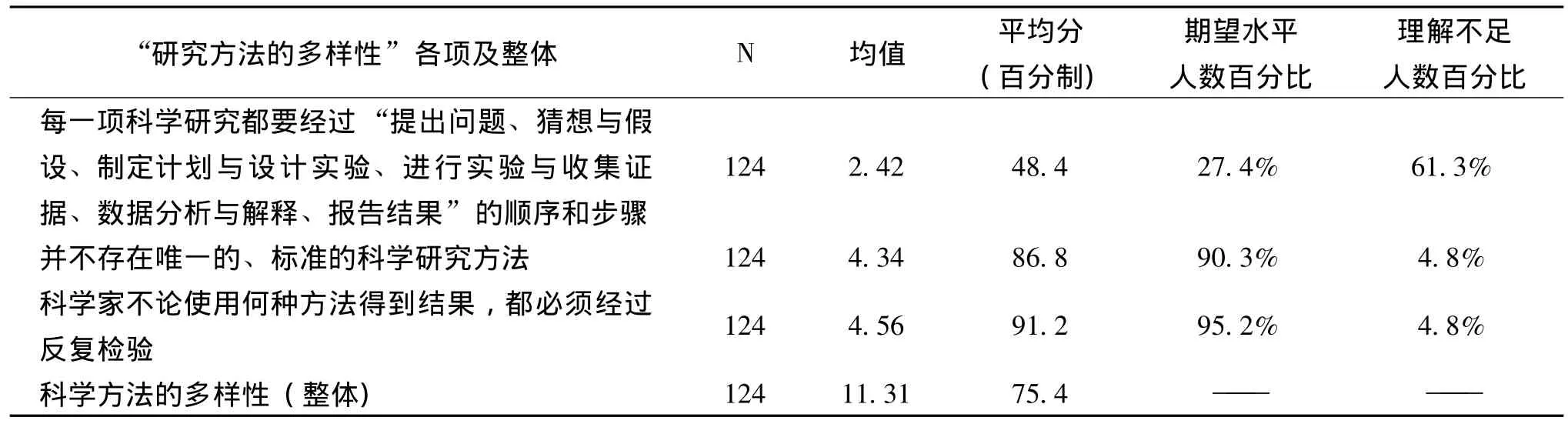

5.研究方法的多样性:缺乏对科学研究过程的真正理解

采用SPSS描述性统计量对小学科学教师在“研究方法的多样性”项目进行分析,如表5所示,小学科学教师对研究方法的多样性理解较好。多数教师能认识到“并不存在唯一的、标准的科学研究方法”,也认可“科学家不论使用何种方法得到结果,都必须经过反复检验”。

从结果发现,教师在“每一项科学研究都要经过提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、数据分析与解释、报告结果的顺序和步骤”上得分很低,仅为48.4;根据频数分布,我们发现有61.3%的小学科学教师对此存在错误理解,认为科学研究必须要经历这些环节。这恰恰说明教师对科学方法与科学过程的关系缺乏真正的认识和理解,从科学本质的意义上对科学研究过程存在模式化认识的倾向。

表5 小学科学教师在“研究方法的多样性”各项作答的平均分及期望水平情况

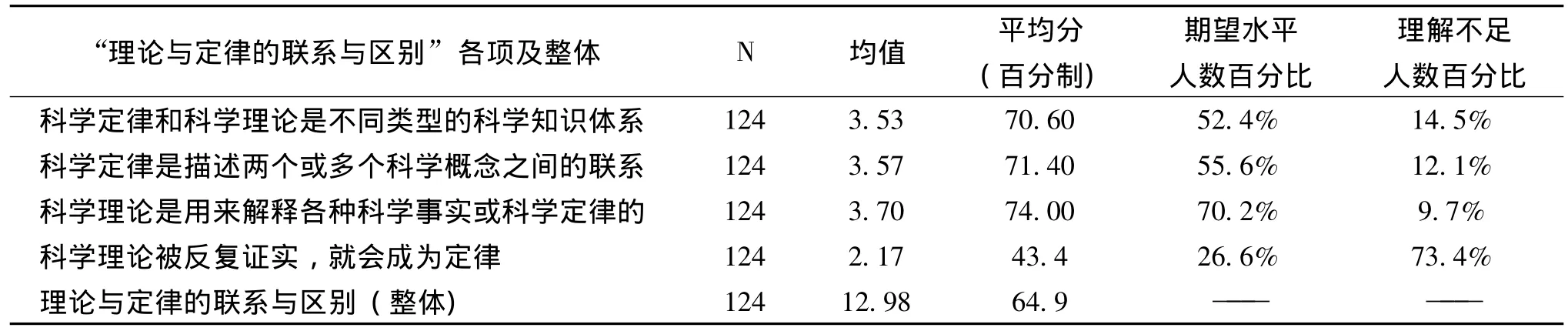

6.理论与定律的联系与区别:教师理解的相对缺失

采用SPSS描述性统计量对小学科学教师在“理论与定律的联系与区别”各项进行分析,我们发现,教师在“理论与定律的联系与区别”维度整体上得分偏低,百分制得分仅为64.9分 (如表6所示),尽管多数教师能够认识到定律和理论的分属不同类型的科学知识体系,能够对科学定律和科学理论的概念有基本的认识,然而,对于科学理论和科学定律之间的关系理解不足,有73.4%的教师不理解理论与定律之间的关系,误认为科学理论被反复证实就会成为定律。

表6 教师在“理论与定律的联系与区别”各项作答的平均分及期望水平情况

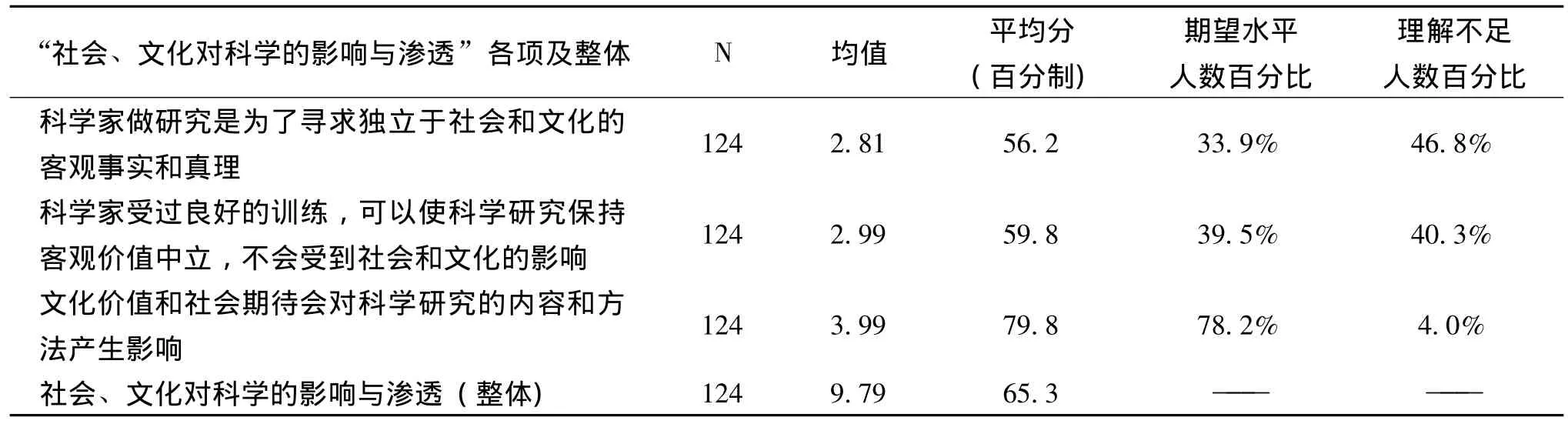

7.社会、文化对科学的影响与渗透:缺乏从社会、文化视角认识科学

采用SPSS描述性统计量对小学科学教师在“社会、文化对科学的影响与渗透”项进行分析,我们发现,教师在这一维度整体得分仍然偏低,百分制仅为65.3分 (如表7所示),反映了教师对于科学家研究与社会和文化的关系以及科学家的研究工作与社会和文化的关系的理解认识不足。

表7 教师在“社会、文化对科学的影响与渗透”各项作答的平均分及期望水平情况

不仅如此,有46.8%的小学科学教师对科学 家开展研究的目的认识存在不足,不能认识到科学知识会受到社会结构、权力结构、政治、社会经济因素、哲学和宗教等社会文化因素的影响和渗透。由此可见,教师缺乏从一个更广阔的意义上真正理解科学与社会、文化的关系。

二、小学科学教师科学本质观的反思

1.小学科学教师科学本质观的滞后:传统科学本质观的印记

上述调查结果表明,许多小学科学教师对科学的观点仍旧体现了建立在逻辑实证主义基础上的传统科学本质观。教师把科学知识看做是客观真理,把知识及其结构看作是科学的本质,对重要的科学术语,例如假说、逻辑、推理等观点及其关系的掌握不够清晰和全面,对科学方法多样性的理解不深刻。尽管教师能够认识到测量、观察在科学上的重要意义,总体上对“科学是基于实证的”理解较好。但同时,许多教师也认为观察是绝对客观的,不会受到其他因素的影响,这些都体现了观念中对科学本质的传统认识。

2.小学科学教师缺乏对“科学本质”的深层次理解

小学科学教师对科学本质的不同方面尽管有一些合理的认识,但是这些认识往往是宏观的、笼统的、表象的,具体到对科学本质问题的具体解读,往往就呈现出矛盾性、片面性、缺乏准确性的特点。在涉及“科学方法与科学研究过程的关系”、“科学家的工作”、“科学与社会、文化等之间的关系”方面的内容时,教师的认识均呈现模糊、矛盾甚至缺失的特点。由此可见,教师尤其缺乏对科学本质的深层次理解。

3.小学科学教师科学本质观的发展具有不稳定性

从调查结果看,小学教师的科学本质观已经在发生变化,但是尚未完全建立起社会倡导的科学本质观。一方面,传统的科学本质观念越来越不适应时代的要求和学生发展的需要,已经受到教育界和社会的诟病,教师在接纳和认同一些新的科学本质观点;另一方面,教师当代的科学本质观并没有完全建立起来,一直处于迫切想要发展,同时又无时无刻不带有传统的知识本质观的印记,具有极大的不稳定性和可变性。

三、对改善小学科学教师科学本质观的思考

改善教师的科学本质观是一个复杂的话题,我们认为,可以从如下几个角度探讨教师科学本质观的改善。

1.体现“提升教师科学本质观”的小学科学教师专业发展标准和方案的建构

已有研究者发现,学术变量如教师的教学经验、所教学科、毕业专业以及教龄长短等与教师的科学本质观并没有显著相关 (Carey&Stauss,1968;Lavach,1969),[9][10]因此,当前急需以提升教师的科学本质观为明确目标的教师专业发展标准和方案的确立。在这方面,美国国家科学基金会推出的《国家科学教育标准》值得我们借鉴。在美国《国家科学教育标准》中,非常强调教师科学本质观的建立,明确体现了“理解科学” (understanding of science)的思路和内容。标准中要求美国科学课程教师各培养机构在科学课程教师专业发展的培训中,首先使科学教师形成合理的科学观,即弄清楚“什么是科学”,然后回答“什么是科学教育”,从而使教师更好地理解科学的本质。[11]

要从根本上改善我国小学科学教师科学本质观现状,小学科学教师专业发展标准的出台以及以提升教师科学本质观为目标的内容和框架的方案的建构就显得尤其重要,只有对科学教师专业发展目标和内容作出明确详细的规定,并提供提升教师科学本质观的详细、具体、操作性强的质量标准,才可能使教师科学本质观的改善落到实处。

2.改进职前教师专业发展课程,加强科学教师的HPS教育

设置科学本质课程,将HPS纳入科学教育中,可以使教师更好地把握和理解科学的本质,对于提高职前教师的科学本质理论水平十分重要。自80年代末以来,国外很多国家的科学课程改革都重视HPS教育,美国的《2061计划》(1996)、《科学素养的基准》(1993)和《国家科学教育标准》(1996)都已经将具备科学本质看做是科学素养的一个重要部分。甚至在西班牙、丹麦一些地区,科学本质课程已经成为理科师范生的必修课。相反,科学本质在我国并没有得到足够的重视,师范教育中也没有开设相关的HPS课程。因此,为了提高理科师范生对科学本质的理解,有必要改善我们现有的职前教师课程设计,增加科学本质课程,不仅如此,更为重要的是要探讨课程设计的内容和形式,确保科学本质教育的有效性。

3.以“提升教师科学本质观”为出发点改善现有教师培训内容和形式

在教师培训中,明确以帮助教师了解“科学本质”为目标的培训内容有助于提升教师对科学的理解和认识,当前的国际科学教育研究中也不乏以改善教师科学本质观为出发点的培训设计和实践探讨,但是在我国小学科学教师的培训体系中,这类培训还较为缺乏。

我们认为,在对教师培训中明确体现科学本质的内容尤为必要。在培训内容中体现科学基于实证、科学的可重复性、可积累性、可证伪性,科学家的工作和品格、科学发展的过程、科学研究的过程、科学与社会和文化的关系,等等,是帮助教师发展科学本质观的必要手段。不仅如此,要结合实践、教师的体验确保培训的有效性。例如,在培训中结合科学本质的内涵,围绕具体的内容设计帮助教师理解“科学知识是如何产生的”的理念,并引导教师设计体现科学本质渗透的活动;让教师通过亲身参与科学研究活动,体验科学探究过程获得对科学本质的深刻理解;为教师发展自身的科学本质观提供不断反思的框架,科学教育的专家和一线教师进行具体的反馈和交流,并引导教师进行自我监控,从而提高自身的科学本质观,等等。

[1]中华人民共和国教育部.科学课程标准 [S].北京:北京师范大学出版社,2001.

[2][4]张红霞.科学究竟是什么 [M].北京:教育科学出版社,2003.2.17.

[3]梁永平.理科教师科学本质教学话语的重建 [J].教育理论与实践,2005,(7):61.

[5] Lederman,N.G.,Wade,P.,Bell,R.L.,Assessing Understanding of Nature of Science:A Historical Perspective[A].In W.F.McComas(Ed),The Nature of Science in Science Education:Rationals and Strategies[C].2000:331-350.

[6] Lederman,N.G.,Abd - EI- Khalick.Bell,R.L.Schwartz,R.S.Views of Nature of Science Questionaire:Toward Valid and Meaningful Assessment of Learners’Conceptions of Nature of Science[J].Journal of Research in Science Teaching,2002(39):497-521.

[7]Abd-E1-Khalick& Lederman.The Influence of History of Science Courses on Students,Views of Nature of Science[J].Journal of Research in Science Teaching,2000(37):1057-1095.

[8]Akerson,V.L.Cullen,T.A.Hanson,D.L.Fostering a Community of Practice through a Professional Development Program to Improve Elementary Teachers’View of Nature of Science and Teaching Practice[J].Journal of Research in Science Teaching,2009(6):479-486.

[9]Carey,R.L.,Stauss,N.G.,An Analysis of the Understanding of the Nature of Science by Prospective Secondary Science Teachers[J].Science Education,1968,52(4):358-363.

[10] Lavach,J.F.,Organization and Evaluation of an Inservice Program in the History of Science[J].Journal of Research in Science Teaching,1969,6(2):166-170.

[11]周青,杨妙霞.杨辉祥,美国科学教师专业发展标准及其启示 [J].高等教育研究,2005,(3):62-66.

(本文责任编辑:田小杭)

Investigation and Reflection on Elementary Science Teachers’View of Nature of Science

GAO Xiao-yi,HU Qiao

(Faculty of Education,Beijing Normal University,Beijing,100875,China)

The education of scientific essence has become the core concept of development of science education,and teachers’understanding of nature of science is the key to achieve this goal.In this study,124 questionnaires from elementary science teacher,combined with interviews and observation,discuss the overall situation of elementary science teachers’conception about nature of science,as well as the specific performances in different dimensions.Researches show that the characteristics of elementary science teachers’view about nature of science contain hysteresis,lack of profundity,as well as instability.On this basis,some proposals are put forward to improve elementary science teachers’views about the nature of science.

science teacher;view about nature of science

G625.1

A

1672-5905(2012)04-0078-07

2012-03-05

高潇怡 (1975-),女,辽宁海城人,北京师范大学副教授,教育学博士,主要研究方向为科学教育、教师成长与专业发展。