系统化护理干预对精神分裂症患者社会功能恢复的影响

2012-08-21冯艾群

冯艾群

系统化护理干预对精神分裂症患者社会功能恢复的影响

冯艾群

目的 探讨系统化护理干预对精神分裂症患者社会功能恢复的影响。方法 将100例精神分裂症患者随机分成观察组和对照组,各50例。对照组予以精神科常规护理,观察组在此基础上制定康复训练项目,开展健康教育、心理指导等护理,于入院、出院时用简明精神病量表(BPRS)评价患者的严重程度,用《个人和社会功能量表》(PSP)评价社会功能的缺陷。结果出院时BPRS评分两组比较,观察组明显低于对照组(P<0.05),而PSP评分两组比较,观察组明显高于对照组(P<0.05)。结论 系统化护理干预可促进精神分裂症患者社会功能的恢复。

护理干预; 精神分裂症; 社会功能

精神分裂症是危害人类身心健康的最常见精神疾病,也是精神疾病中最严重的一种[1]。许多精神疾病患者长期住院后社会功能缺陷,日常生活自理能力下降,这不仅与病情相关,也与住院环境有关。因此,精神疾病的治疗目的,不应仅仅满足于维持病情处于稳定的控制状态,而应努力促进患者社会功能的恢复。有资料表明,通过有计划、有目的的护理干预,可以改善其缺陷[2],让患者更早地回归社会。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2011年2~10月在本院住院的100例精神分裂症患者,均符合中国精神疾病分类CCMD-3精神分裂症的诊断标准,年龄17~63岁,平均(32.5±1.6)岁;男78例,女22例;文化程度:大学9例,高中17例,初中48例,小学26例;婚姻状况:未婚45例,已婚35例,离异16例,丧偶4例;将100例精神病患者随机分为两组,其中观察组50例,对照组50例,两组病例在年龄、文化等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 护理 两组患者均持续采用抗精神病药物治疗。对照组采用常规精神病护理(包括治疗、护理、满足患者的合理需求)。观察组在常规护理的前提下,制定康复训练项目,开展健康教育、心理指导等护理,促进患者自知力的恢复,健康回归社会。

1.2.1.1 制定康复训练项目 首先科室成立康复训练指导小组,明确职责及要求,与患者家属签订参加康复训练的协议书,由专人组织训练,内容包括日常生活能力训练,每天2次,如床单元的整理等;文娱活动训练,每周3次,到康复科活动(打球、唱歌、体能训练等);社会技能训练,每周2次,如到农疗基地种菜、除草、浇水,每天在工作人员指导下负责病室卫生;工艺技能的训练,如编织毛衣及制作手工艺品等,医院根据科室考核结果每月发放奖金。

1.2.1.2 开展健康教育 精神分裂症患者以精神活动紊乱为特征,其影响精神活动的因素十分复杂,由于个体间存在差异,如果用相同的教育方式,很难产生相同效果。因此对精神分裂症患者进行健康教育时,应针对不同个性、不同病情、不同文化,采取不同的教育方法。在疾病初期,向患者及家属讲解及时治疗的重要性,影响患者的疗效及预后;自知力的缺乏是患者治疗依从性差和复发率高的重要因素,要在疾病缓解期,宣讲精神卫生知识,与患者一起回顾病中的表现,提高其对某些精神症状的批判及分析能力,从而强化自制力[3]。根据患者资料有针对性地对患者进行解释、指导、宣传,使患者能够正确自我评价并积极配合治疗;要在疾病康复期,不断强化患者知识技能,以增强患者治愈疾病的信心。尤其对精神分裂症这类慢性、迁延性疾病,更要做好出院阶段自我护理知识和技能的传授,讲解如何适应回归家庭、如何恢复人格和自信心,坚持服药防止复发,掌握自我调整技巧,应对不良刺激,为患者出院后的进一步康复打下坚实基础。基于此,医务人员只有把日常工作和健康教育联系起来,进一步树立“一把钥匙开一把锁”的观念,提高服务意识,用通俗易懂的语言和灵活多样的教育方式,主动与患者沟通,与患者建立相互信任关系,才能保证对精神分裂症患者实施长期有效的健康教育。

1.2.1.3 健康心理指导 在精神分裂症的治疗中,抗精神病药物起着重要作用,同时支持性心理护理、改善患者的社会生活环境以及为提高患者社会适应能力的康复措施,亦十分重要。教会患者如何培养良好个性、如何进行人际交往,学习礼仪、语言表达方法和沟通技巧。如何掌握情绪释放和控制等,使其明白心理因素在疾病中的作用,正确评判自己,增强自我平衡处境能力。这些对提高住院精神分裂症患者的康复效果、治疗依从性、回归社会有着重要意义。

1.2.2 评价方法 观察组和对照组在入院时及出院时,用BPRS量表评价患者的严重程度,用PSP量表评价患者的社会功能缺陷。BPRS量表评分越高说明病情越严重,PSP量表评分越高,说明社会功能恢复越好。根据功能水平,PSP总评分分为三个层次,71~100分:表示轻度困难;31~70分:表示有不同程度缺陷;0~30分:表示功能缺陷严重。

1.3 统计学处理 采用SPSS12.0软件进行数据处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用方差分析,计数资料的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

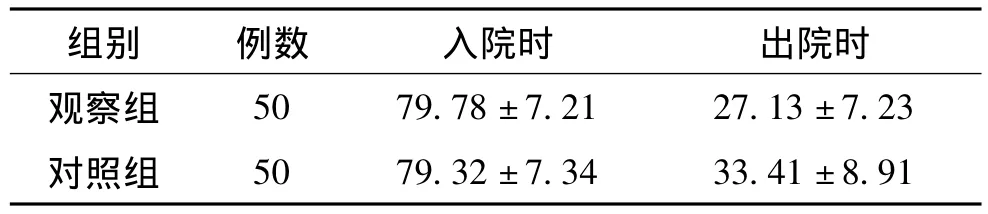

2.1 两组患者不同时期BPRS评分比较 见表1。

表1 两组BPRS评分结果比较

入院时两组BPRS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),出院时两组BPRS评分比较,对照组明显高于观察组(P<0.05),表明护理干预对精神分裂症患者病情的恢复有良好的促进作用。

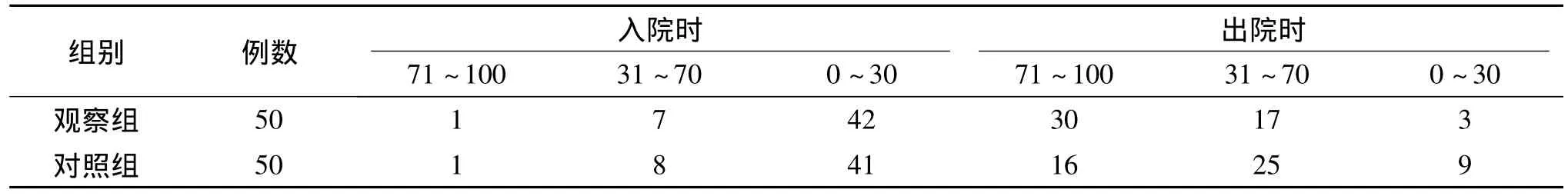

2.2 两组PSP评分比较 见表2。

表2 两组PSP评分结果比较(n)

入院时两组PSP评分比较差异无统计学意义(P>0.05),出院时PSP评分两组间比较,观察组明显高于对照组(P<0.05),表明护理干预可促进精神分裂症患者的社会功能恢复。

3 讨论

临床实践证明,精神分裂症恢复期只停留在单纯药物巩固治疗的水平上,对患者的全面康复作用是有限的,单一的药物治疗不能降低复发率,精神分裂症的复发不仅与患者对药物的依从性有关,康复环境、家庭职能不良、家庭成员、社会等对患者的不正确态度、生活中的不良心理刺激均可影响患者病情预后或导致复发,因此应兼顾患者社会功能的康复[4,5]。护理干预提高了患者对疾病及用药知识的认识,提高了患者对现实生活的适应能力及服药的依从性,有效减少了疾病的复发率,促进患者的康复。本研究发现,出院时BPRS评分两组间比较,观察组明显低于对照组(P<0.05),表明护理干预对精神分裂症患者病情康复有明显的促进作用。

通过观察发现,出院时PSP评分两组比较,观察组明显高于对照组(P<0.05),表明通过系统的护理干预,提高了患者的生活自理能力,提高了患者的自尊、自信心和社会适应能力。总之,随着医学模式的转变,生存质量已作为一个健康与生活水平的综合指标。所以,对于精神分裂症患者,在运用系统的抗精神病药物治疗的同时,辅以综合性康复训练,能够充分调动患者的主观能动性,消除或减轻患者对于社会、家庭或医护人员等的病态、偏激认知和失望、怨恨等情绪,最大限度地恢复与改善其已经丧失或削弱的各方面功能,以尽量提高其活动能力,改善生活自理能力,使其重新参加社会活动并提高生活质量。

[1]闫先侠,牛爱军.精神分裂症患者SOD及GSH-PX水平分析[J].精神医学杂志,2007,20(4):202 -203.

[2]李洁.精神分裂症心理社会干预的发展[J].中国心理卫生杂志,2002,16(5):359

[3]徐美英,徐明莹.精神病患者住院期间开放管理模式探讨[J].护理学杂志,2003,18(2):95.

[4]陈玉民,杜宏群,马秀青.集体心理干预对精神分裂症患者的康复作用[J].山东精神医学,2002,15(1):24 -26.

[5]刘献标,吴春香,肖永珍.全程综合心理行为干预对首发精神分裂症患者康复的影响[J].中国当代医药,2010,17(7):106-107,110.

10.3969/j.issn.1674 -4985.2012.05.027

411100湖南省湘潭市第五人民医院

冯艾群

2011-12-22)

(本文编辑:陈丹云)