基于成本收益分析的企业慈善捐赠行为探讨

2012-07-17赖尔芬

赖尔芬,王 芳

(福建农林大学经济与管理学院,福建 福州 350002)

企业慈善捐赠越来越成为慈善资金的重要来源,近年来呈现总体的上升趋势。而宗教情结、道德因素及社会责任感是企业参与慈善活动的重要精神动力,但是光靠纯公益利他性动机来解释企业慈善,不具足够的说服力。为此,本文以成本收益作为切入点,分析企业的捐赠成本和收益,剖析主要被视为伦理和道德层面的慈善捐赠行为。

1 企业慈善捐赠现状与存在的问题

2009年中国社会捐赠量稳步增加,按常规性的捐赠量计算为332亿元,比2007年的309亿元和2008年的321亿元,分别增长了7.5%和3.5%。中国企业慈善捐赠金额不断增加,但是中国企业的慈善捐赠仍处于起步阶段,存在的主要问题有:

1.1 慈善事业发展的法制建设滞后

中国没有专门规范慈善事业公益组织实体内容的法规条款或行政文件,慈善公益制度、财务制度,以及机构的活动领域、募捐善款、救助项目等方面都缺乏相应的法规依据。

1.2 企业慈善意识缺乏

很多企业还认识不到作为 “企业公民”的社会责任。社会责任感认同度较低直接影响和制约慈善意识。慈善是一种利他性公益行为,尽管它会为企业带来美誉度和公众好感,但这种正面的影响带有不确定性和时滞性,因而一些企业更愿意在商业广告宣传中予以投入,对赢得公众长久支持的慈善事业则热情不高。

1.3 “捐赠秀”行为普遍

“捐赠秀”以慈善捐赠为工具,以开展对企业和产品的宣传为其唯一的目的,是一种偏离慈善本质的行为。有的企业捐赠数额不高,但对企业捐赠的宣传和推广费用却远远超出了企业捐赠数额。在这种情况下,公众便会质疑企业借捐赠之名,行营销之实,对企业不但不能起到好的宣传作用,反而带来负面影响,让公众对其产生了不信任感。

2 企业慈善捐赠的成本与收益

2.1 企业慈善捐赠的成本

2.1.1 显性成本 直接捐赠物价值,包括现金资产价值与非现金资产的折现价值。捐赠的成本除了捐赠物品本身外还包括耗费在捐赠各环节中的金额。在捐赠前,完善捐赠制度、搜集慈善信息并加以整理、对企业利益最大化的计量,以及聘请专业咨询公司等都需要大量费用。一般的企业在捐赠制度方面都没有完善的规定,捐赠的过程中的主要成本体现在筛选捐赠领域、捐赠对象和捐赠渠道方面[1]。在捐赠时,主要耗费的是捐赠执行的成本,该部分的成本是整个捐赠过程中成本最大的部分,主要包括捐赠资金、捐赠仪式、捐赠物资的运输费用,而且无论是直接捐赠还是与慈善机构合作都会产生管理成本等。其次如果企业捐赠的财物在免税范围以内,则成本较小,否则,若超出免税范围则要补缴所得税[2]。捐赠后还会产生企业的宣传成本,企业的公关部门为了给企业树立良好形象[3],必然需要一定的经费来替企业进行宣传。

2.1.2 隐性成本 直接将资金或者物品捐赠出去,使所有者失去机会运用这些资源取得其他收益,这是企业慈善捐赠的一个隐性成本,是由于企业自身有意或无意造成的,具有一定隐蔽性和转移性。对于经营效益比较不好的企业来说,在捐赠时可能动用企业的运营资金,这就需要做出一个收益权衡对比。如果由于决策者的失误、信息的不完全而使捐赠决策挪用大量资金,而且没有获得预计的收益,那么这将导致经营链不稳定甚至断裂。

2.2 企业慈善捐赠的收益

2.2.1直接收益 ①提高销售额,增加收入。慈善捐赠能够赢得消费者对产品和企业的好感,从而通过转移或降低产品的需求弹性来提高企业的收入[4]。如果企业承诺将销售总收入中的一定比例或者单位产品销售额的一定比例捐赠给公益事业,那么消费者了解这一情况之后可能受到鼓励而购买该公司的产品;而如果社会对企业慈善行为的认可度越高,那么企业产品价格弹性就越低即企业提高产品价格,对企业销售量影响不大。在为相关公益事业做出慈善捐赠的同时,将产品销售与公益事业相结合,会直接给企业带来收益,达到提高产品销售额、降低需求弹性、实现企业利润、维持市场占有率的目的。②税收减免。2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》中规定,企业公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,可以在计算应交所得税的时候扣除。把企业的慈善捐赠当作一种社会投资,这种社会投资会使企业的资产减少,对捐赠物资进行税前扣除会减少企业慈善捐赠的损失。对于经营状况比较不佳的企业来说,国家对公益捐赠实行税收减免无疑是一种获得税收优惠的途径。但值得注意的是,由于各类企业享受的所得税率不同、企业捐赠所通过的途径不同,使得税收优惠政策对各类企业的影响程度也各有差异。从经济层面上看,国家让税使企业在履行社会责任的同时获得税收收益。

2.2.2 间接收益 企业进行慈善捐赠的间接收益的过程:慈善捐赠——中间变量 (关系资产)——提升财务绩效。①企业形象方面。企业的慈善捐赠行为是现代企业的公关活动之一,在慈善捐赠的事前、事中、事后进行的及时、有效、适度的宣传,不仅可以提高企业知名度,塑造企业形象,还可以得到公众的信赖和支持,有助于企业股票的出售,吸收资金,获得贷款等,使企业在较短的时间内能够积聚大量资本,扩大经营规模。企业形象的增值效应是成倍扩张的,远远超过企业本身有形的固定资产和流动资金的作用,良好的企业形象不但能使企业的产品和服务在更大的广度和深度上吸引顾客,而且能使企业更有效、更圆满地实现自己的综合目标,达到增强竞争力的目的[5]。这是企业进行慈善捐赠的长期、潜在收益。②企业与利益相关者方面。任何企业在经营过程中都会遇到不确定性因素的发生,可能破坏与利益相关者 (政府、社区、客户、股东、合作伙伴等)的关系,给利益相关者带来负面的影响,从而引发利益相关者的制裁或者报复,使企业遭受损失。而企业长期持续、有效的慈善捐赠行为积累的关系资产和道德资本在此时便发挥积极良性的作用,它使利益相关者对企业的伤害动机做出良性的评价,从善意的角度考虑企业的恶性行为,减少处罚力度,在一定程度上保护企业[5]。对利益相关者来说,企业的慈善捐赠实质上是一种 “寻租”行为,它更隐蔽、更安全、更有效[6]。

3 成本收益下的企业慈善捐赠驱动力

3.1 成本收益最大化是根本动力

企业在本质上来说是经济组织,追求成本收益最大化既是社会和股东的共同目标,也是企业在市场竞争中求得生存和发展的根本立足点。在经济人理性思考下,任何与经济目标相悖的企业组织行为都是不可能持续,企业捐赠体现着投资和收益的性质,即 “做慈善”可以获得回报,通过 “慈善”企业可以做得更好,这样的动力下慈善捐赠行为才有可能成为企业主动、持久的选择。企业慈善既具有良好的社会效益又具有足够的经济效益,是决定企业慈善行为与经济目标兼容的根本[7]。

3.2 企业社会双赢是重要的驱动力

企业是社会的一大主体,企业的发展需要社会的支持;一方面社会是企业利益的源泉,另一方面社会的发展离不开企业的支持。实现企业与社会双赢是企业与社会互动关系的最佳局面。“企业社会双赢”理念是把企业捐赠行为置于企业发展战略的高度,从而形成的现代企业更富有社会责任感的发展理念。“企业社会双赢”理念也符合社会心理学的晕轮效应,企业通过捐赠在公众的心目中留下了良好的印象,消费者在知晓企业的品牌的同时也会对企业的产品、服务等产生信赖,于是潜在顾客就转变成了现实顾客,从而产生了企业捐赠的效益,也使得受捐赠者从这个社会得到益处[8]。

4 企业慈善捐赠模式与领域的选择

4.1 模式选择

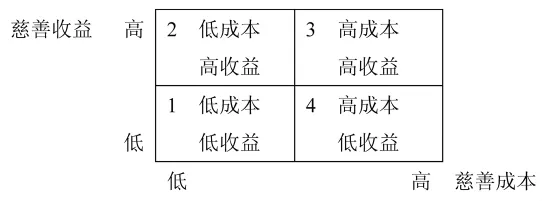

图1显示企业慈善捐赠的不同模式。“低成本,高收益”模式是企业进行慈善捐赠的最佳模式,它兼顾了股东和社会公众的利益,两者处于平衡状态,达到 “帕累托最优”。采用 “高成本,高收益”模式的企业对慈善投资行为表现为十分积极主动,只要收益能够达到期望值,高成本是被认为值得的。与 “低成本,高收益”模式相比,当两种模式处于同一收益值时,该种企业可以通过优化条件选择此种模式。所以 “高成本,高收益”模式并不是最终的状态,企业仍然可以通过优化影响企业慈善投入的有关因素、改善慈善计划,使企业在不减少慈善收益的情况下优化相关因素,减少慈善成本,从而使企业的慈善行为达到 “低投入,高收益”的理想状态。在 “高成本,低收益”模式中,慈善行为所带来的收益无法弥补对慈善项目的投入,企业应对该慈善项目进行评估,调整优化慈善项目或者放弃,以达到 “低成本,高收益”的状态。采用“低成本,低收益”模式的企业一般是由于运营资金不足,没有多余的钱投入到慈善捐赠,或者是企业对慈善项目的投资收益持消极的态度,对慈善投入将产生的收益并不肯定,不愿意投入,这种企业往往没有完整的慈善计划,对相关政策也不了解,此模式可以通过优化企业对慈善项目的管理、转换决策者慈善观念等措施来达到 “低成本,高收益”的模式[1]。

图1 企业慈善捐赠的选择模式

4.2 领域选择

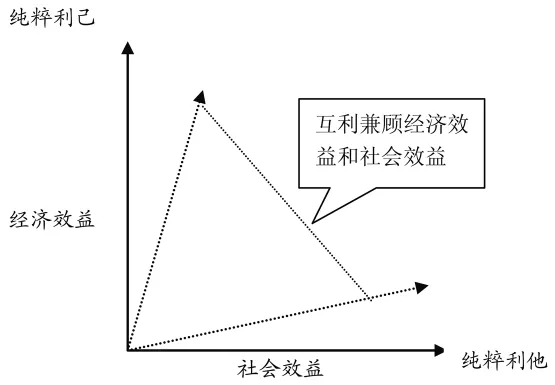

企业在进行慈善捐赠时力图找到经济效益和社会效益兼容的领域,只有同时获得经济和社会效益,企业慈善行为才能和股东利益相一致。图2中三角互利的区域,是企业兼顾经济效益和社会效益做出的理性选择。企业进行慈善捐赠就是在互利领域内做出的 “双赢”举措。互利性的捐赠模式是利己和利他的有机整合,既是成本和效益博弈的结果,同时也是企业经济利益和社会利益博弈的结果。在这个区域内进行的慈善捐赠行为具有较高的稳定性和可持续性,同时有利于企业价值链的扩张。就慈善捐赠的具体领域来说,企业进行捐赠时要根据需要和自身情况审慎进行,除了在救灾领域,很多企业还把捐赠的方向放在了教育、生态、社区建设、社会服务等方面,这既是新环境和背景下的社会需求,也是企业应对环境变化做出的选择。不管这些具体的捐赠领域如何变化,企业寻求的平衡点都在互利的区域内,都是对企业效益和社会效益、利己和利他进行综合考量后的做出的双赢选择。

5 促进企业慈善捐赠健康发展的思路

5.1 企业应贯彻 “企业公民”理念

企业是 “经济人”,本质就在于追求成本效益最大化。企业应正确认知捐赠所具有的战略增值作用,寻求战略性慈善的最佳模式与领域,在设计、实施慈善项目时要从自身特长、核心竞争力出发,这不仅有助于慈善行为的差异化、多样化,同时有利于更加专业地解决社会问题,形成专属于本企业的慈善品牌和慈善文化。企业应将捐赠行为制度化,建立成文的捐赠计划、划拨捐赠预算、完善制度化管理体系。

图1 企业慈善捐赠的领域选择

5.2 慈善机构应提高社会公信力和透明度

企业在实现捐赠效益的过程中为追求广告效益而出现 “诈捐”或者 “搭便车”的行为,这是由于慈善机构公开透明度不够造成的,没有向公众详实反映具体企业捐赠情况。慈善机构应规范募捐行为、慈善捐赠程序、善款善物的管理和使用方式、捐助效果评估,建立监督、审计的第三方机构,防止企业为追求自身效益而夸大、美化捐赠数额和捐赠行为,蒙蔽公众。

5.3 社会对企业捐赠应给予信任宽容的态度

企业本身是经济主体,是以成本—效益的理念指导企业经济行为的经济主体,不能纯粹地以全社会的道德标杆来衡量企业的捐赠行为。不管捐的多或者少,在灾难面前捐款的反应速度快或者慢,社会都不要以有色眼镜去看待企业的捐赠行为,而要尊重和帮助企业在成本—效益分析下做出的对社会和自身发展双赢的选择。

[1]陈支武.企业慈善捐赠的理论分析与策略探讨 [J].当代财经,2008 (4):70-71.

[2]田利华,陈晓东.企业策略性捐赠行为研究:慈善投入的视角[J].中央财经大学学报,2007 (2):58-60.

[3]张丽英,陈蕾.基于成本收益视角下中国企业慈善捐款现象的分析——以汶川地震、舟曲泥石流捐款为例 [J].经济纵横,2011 (1):70-71.

[4]陆钰华.企业慈善捐赠的经济学分析 [D].上海:复旦大学,2008:18-20.

[5]白银亮.论企业形象的意义与作用 [J].商场现代化,2008(11):313-314.

[6]钟宏武.企业捐赠作用的综合解析 [J].中国工业经济,2007(2):50-51.

[7]刘新玲,张金霞.论企业慈善捐赠行为的动力机制 [J].福州大学学报:哲学社会科学版,2009(4):57-58.

[8]黄家瑶.影响企业慈善捐赠行为的相关性分析 [J].烟台大学学报:哲学社会科学版,2011(1):79-80.