福建省基层政府农技推广模式的调查及其优化建议

2012-07-17黄丽丽洪流浩刘燕娜

黄丽丽,郑 义,洪流浩,刘燕娜

(福建农林大学经济与管理学院,福建 福州 350002)

政府部门在福建省农技推广中起了主导推动作用,而以基层政府为主导的科技推广模式在福建农业技术推广工作中也担任了重要角色。但原有的推广模式已不能满足当前日益发展的现代化农业的需求,农业推广中的问题也在发展进程中不断凸显,亟待明确基层政府在农业技术推广中的角色定位。为了深入了解福建省基层政府在农技推广中的运行状况,以探讨其绩效表现,从而透彻分析农技推广模式存在的问题,并提出可行性的解决或是改善方案,我们分别通过问卷的形式对福州、莆田、泉州以及三明4个市域包括城厢、福清、汉江、惠安、荔城、连江、南安、宁化、仙游、秀屿、永安、永春以及尤溪等13个县域进行了深入调查,运用SPSS统计分析软件进行数据统计与分析,以期从推广对象各方面的信息中分析总结出福建省基层政府农技推广的运行效果。

1 福建省基层政府农技推广的调查分析

1.1 满意度分析

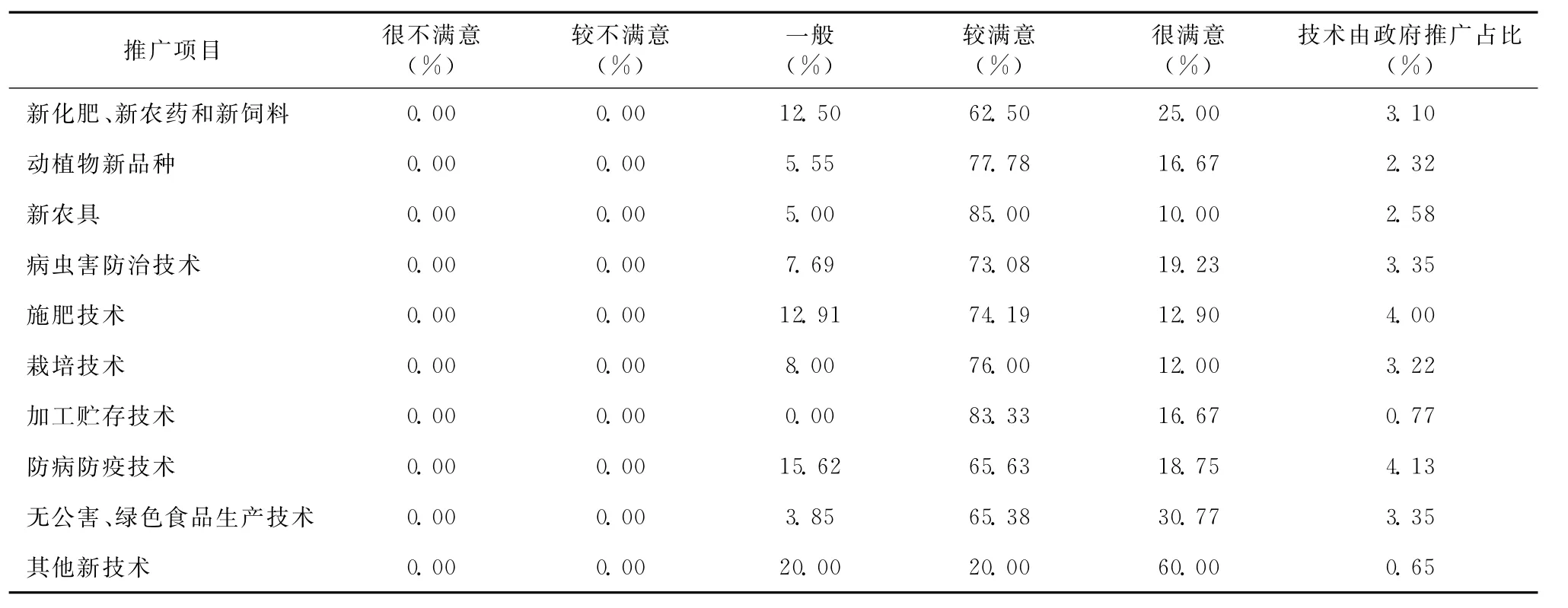

由表1可知,10种技术中,由政府推广频率最高的技术是防病防疫技术,占4.13%,施肥技术仅次之,占4.00%。病虫害防治技术、无公害绿色食品生产技术、栽培技术及新化肥新农药和新饲料分别占3.35%、3.35%、3.22%和3.10%,居于第三、四、五位。占最低的是加工贮存技术,仅占0.77%。因此,在农业技术推广过程中,政府应该注重农户的技术需求,在保证既有的有效技术推广外,在当前比较薄弱但农户需求较大的领域也要加大推广力度,最大限度满足农户的需求。同时,表1还显示,10种技术中,对政府主管部门推广的技术感到不满意和非常不满意的农户数为0,且总体来看,农户对10种技术较为满意的占最大,很满意的占据第二,这充分说明了政府主导的农业技术推广确实为农户的生产起到了推动的作用,取得了较好的效果。但对政府主管部门的技术推广持一般满意态度的农户数也占到了一定的比例,因此,政府主管部门仍需找出并改善农业技术推广中的不足,进一步加强和完善农业技术推广服务职能。

1.2 效益评价分析

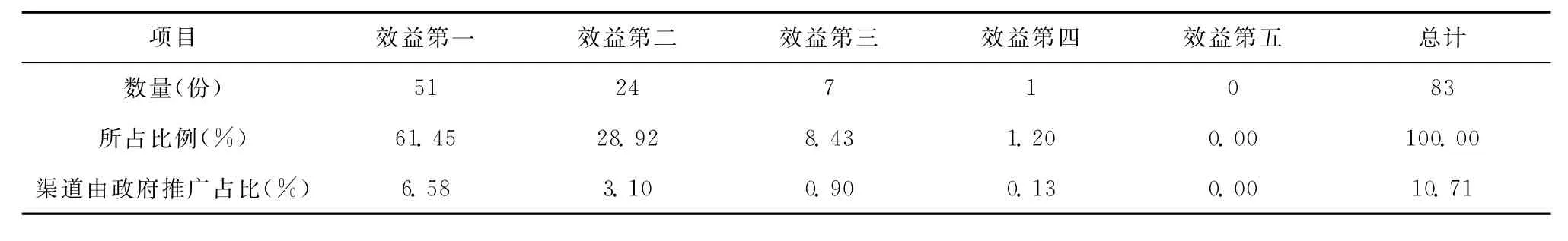

在155位受调查的农户中,在被问到 “请您根据实际情况,按效益由高到低顺序分5个等级对所接触的技术来源渠道进行效益评价”时 (表2),在7种渠道中,政府主管部门被选择的有83份,占10.71%,其中认为政府部门推广技术这个渠道能产生最大效益的有51份,占6.58%,把政府主管部门推广技术这个渠道所产生的效益排到第二位的有24份,占3.10%,排第三的有7份,占0.90%,第四的有1份,为0.13%。这说明了政府推广部门在农技推广模式中的主导地位。由于政府的辐射范围大,影响受众广,在农技推广过程中,政府主管部门的农技推广绩效应该受到高度重视。但同时也可以发现,虽然政府主导的农业科技推广是农技推广的主体模式,仍存在38.55%的农户未将其置于效益第一的部门,在效益第二的部门选择时,甚至仅占28.92%。也就是说,与单个个体的对比中,政府推广占了主要地位,但其他模式(如 “土专家”为主体的农业技术推广模式、农民专业合作社为主体的农业技术推广模式、农业科研院所为主体的农业技术推广模式、农业龙头企业为主体的农业技术推广模式等)依然是一个很强大的力量,在农技推广中占据了很强的比重,这也从侧面反映了农户对政府主导型农技推广模式的信任度有待提高。

表1 基层政府农技推广的满意度调查

表2 基层政府农技推广的效益评价调查结果

1.3 对基层政府农技推广方法评价分析

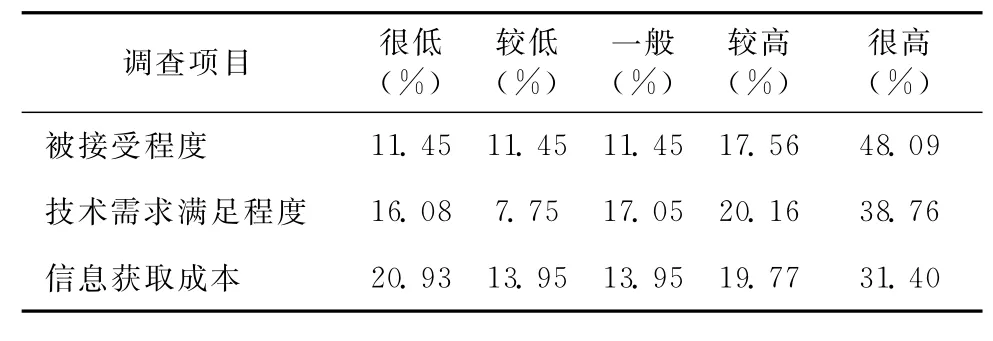

在对基层政府为主体的农技推广的接受程度上,选择接受程度为较高及很高的分别为17.56%、48.09% (表3),而一般、较低和很低的比例各占到 11.45%;分别有 20.16% 和38.76%对政府推广的技术满意程度较高和很高;但仍有30.88%的农户表现出不满或一般的态度。这说明,农业技术推广中,基层政府为主导的农技推广方法虽然总体上被接受程度已过半,农户的总体满意度也达到了很大的比例,但离预期目标仍有很大的距离,基层政府农技推广方法依然存在很大的提升空间。同时,农户普遍认为信息获取成本偏高,有19.77%和31.40%的农户认为农业技术获取成本较高和很高,这也在很大程度上影响了农户对基层农技推广方法的接受意愿。这表明政府应该采取措施,在保证农户信任度的前提下,降低农户的技术信息获取成本,实现政府主导的农业科技推广模式的效益达到最优化。

表3 农户对基层政府农技推广方法的评价调查

2 福建省基层政府农技推广模式存在的问题

2.1 农户需求考虑不足,科研、教育、推广脱节

当前,福建省农业推广活动的管理具有一定程度的强制性,指标性较强,推广内容、技术更多基于技术本身的创新和改进及专家的知名度考虑,而非以农户的技术需求为核心。因此,虽然农业技术推广活动是在一定的调研基础上加以开展,但是距离农民对农业技术以及农业技术推广组织的要求依然有所欠缺,且缺乏及时、动态的需求分析,使得农业技术供给与农户需求无法达到高度、动态对接,技术效益较低。同时,现阶段的技术推广以项目为主要依托,自上而下的项目通过竞争的形式确定推广单位,科研及经济需求是竞争项目的主要出发点,未能充分考虑当地农民的实际需求。如问卷调查中可知,政府主管部门推广频率前5位依次为防病防疫技术、施肥技术、病虫害防治技术、无公害绿色食品生产技术及栽培技术,但农户对这5种推广技术的满意度却并未与政府推广频率相对应,其依此为无公害绿色食品生产技术 (96.15%)、病虫害防治技术 (92.31%)、栽培技术 (88%)、施肥技术 (87.09%)、防病防疫技术 (84.38%)。这充分说明了政府对农户需求考虑不足,科研、教育、推广与农业生产实践存在严重的脱节现象。

2.2 政府主推农业技术创新不足,信任危机凸显

农户对自身长期积累而得的经验保护心理强,对政府主导的农技推广模式存在一定程度的怀疑,加之风险因素考虑,基层政府农技推广模式被采用率较低。由农户组成的一些合作社也更多倾向于采用基于利益交易基础上的技术创新战略联盟、科研院所合作或是进口机器设备、中间品等硬件技术的转移和渗透,他们表示愿意接受政府推广的农业技术,但受社会主义市场经济的影响及 “经济人”的本质,其对利益交易的技术引进倾向性更高,而对纯公益性的政府主推的农技推广模式存在着抵触和怀疑心理。这一信任危机不仅加大了基层政府农技推广机构的推广服务难度,也影响了其与农户之间的关系,增加了二者的直接或间接交易成本。经验交流是农户重要的技术传播方式,土专家是其广而用之的技术推广模式,也就是说,个体农户的技术来源更多是自身长期的实践摸索,以及与他人交流探讨总结而得,在由政府主控的技术和市场不明朗情况下,其接受新技术的难度也相对较大。

2.3 农户接收主动性不强,农技推广绩效不佳

调研中了解到,近年来福建省诸多县市不仅大力增强农技研发、示范和推广相结合的力度,在农业人才、农业财政投入以及政策倾向上也对农技推广给予了极大的支持。然而,虽然政府大力提倡科技兴农,并加大农业技术推广的人力、财力投入,但由于农户传统的实践生产经验及游离于政府与农户之间的非政府性质的技术服务机构的技术来源选择竞争,加上出于新技术的使用周期、接收成本等要素而产生的经济效益和风险考虑,农户向政府寻求技术支持和帮助的主动性不强,政府主导型农技推广模式在福建省的推行绩效并不佳。

3 福建省基层政府农业技术推广模式的优化措施

3.1 实现农技成果市场化,提升农技成果转化率

科技推广是农技成果转化为农村现实生产力的关键。调研分析认为,福建省基层政府农技推广模式存在着科研、教育、推广脱节的严重缺陷,推广对象需求与推广内容之间尚未实现良性对接,科技成果转化资金投入不足,转化路径不够明确。因此,对于部分农技成果转化项目,政府可以适当放权,充分利用社会资源,实行招标制度,将项目放于农业科研机构、涉农企业、农业产业化经营组织、农民合作经济组织及其他非政府机构等致力于农业技术推广的组织,并给予现行政策的税收、土地等优惠政策,在把握核心技术和主导权力的前提下,推广形式可以多元化、推广内容要全程化。基于成本的考虑,政府致力于提高农技水平,增强科技推广队伍素质,努力实现规模化、产业化、现代化的同时,其也在寻找可替代政府直接进行推广的主体,企业成为重要的考虑对象,这不仅可以实现资源的有效利用,也有利于科技推广绩效的提高,“取之于市场,用之于市场”。当然,所谓的市场培育并不意味着完全脱离政府,政府的有效参与也是提高市场培育绩效的重要环节。龙头企业是各地经济发展的领头羊,其具备资金、设备、市场等优势,在科技研发和保有上却居于相对弱势,为顺应市场的要求和运行规律,政府主导的农业技术推广机构开展对企业的科技服务,企业建基地,政府出技术,在节约农技推广成本的同时,又能实现政府企业和农民三赢的局面。

3.2 完善政府农技推广服务体系,化解农户信任危机

基层政府投入有限,农业技术的先进、实用程度不能满足农户需求,加之农技推广职能紊乱,构成了福建省基层政府农技推广中政府信任危机的主要原因。从福建省农技推广现状考虑,政府农技推广服务体系的进一步延伸和完善实为必要。横向来看,坚持 “转变推广理念、明确职能定位、理顺政事关系”的核心理念,广泛动员各方力量,合理配置各种资源,建立起以政府服务为主导,以专业经济技术部门为依托,以集体和合作经济组织为辅助,国家扶持和市场引导相结合,无偿服务与有偿服务相结合,综合型服务与专业性服务相结合,多种经济成分、多渠道、多层次并存的新型基层农业技术推广服务网络[4]。同时,基于纵向视角,依据我国政府的社会职能、部门分工、执行特点及政治属性,省级农业发展职责主要在于宏观性把握,对下一级政府及其相关部门提出农业发展及农业技术推广任务,而县级及其以下的乡镇则是农技推广的具体执行部门,需要在乡镇设置区域站或农业技术推广站,向乡镇及村级组织派出农业技术特派人员等,并理顺各级别、各部门之间的管理体系,以实现分工明确、职责到位,确保农业推广职能得以全面履行。总而言之,将农业生产资料供应、农业技术支持与应用、农业生产、加工、储运、销售等环节链接成一个有机整体的农业产业链是现代农业发展的趋势,推广主体与客体在综合考虑经济及社会效益的情况下,对推广链及时调整并加以延伸,实施项目重叠、相交,以增强农业技术使用绩效。

3.3 明确农技推广人员职责,拓宽推广对象范围

调查结果显示,福建省农技推广人员除业务工作外,也承担着理论学习、开发经营及行政事务等工作,特别是包括普法宣传、农民补贴发放、信访等乡镇行政事务性工作,甚至是农村招商引资。可见,目前福建省农技推广人员的职能依然混乱,专一化不够,农技推广体制效率较低。农技推广人员既是技术信息的提供者,又是农技推广的管理者。但集中在基础性和公益性技术推广上的福建省、市以及以执行为主的乡镇,资源充足,完全有余力保证在服务于农村各行政单位履行好各自职能的同时,将与农技推广相关的但又与行政事务相重叠的事项纳入该行政单位的职能范围,以保证职能专一化,鼓励其加强农业技术及推广的相关知识学习,增大与农户 “面对面”的推广强度,从而更好地满足农户的技术需求,促进农民、农村、农业的协调发展。

现阶段,农技推广的主要对象定位在农民,农技推广过程中的观念、技术、知识、信息的传播对象也局限于农民。调查数据显示,80%以上的农民子女不会继承父母的农田作业,农技推广的时效性显而易见,不能达到长期影响的效果。但农业推广的宗旨在于 “服务三农”,目的是促进农村经济和社会的和谐发展,讲究的是长效机制构建。因此,农技推广的对象不能局限于农民,参与到农业生产的人们蕴藏着更有利的生产力,理应成为农业推广的对象。目前,农业推广人才的培育已经扩展到科研单位、教育机构甚至是企业,推广及管理人员这一后备人力资源储备已初具规模和体系,支撑力较大,但推广对象的局限性却成为了农技推广长效机制的一大瓶颈,制约着农技推广的有效开展。

总而言之,农业技术推广不能就技术推广技术,以往单纯的就技术论技术的 “技术推广”观念亟待改变,农业的关键在技术,而技术推广的关键则在于人。技术的研发及技术质量的把关是农业技术推广的前置步骤,在推广程序启动前应该由相关部门加以技术鉴定和质量把关。步入农业技术推广程序时,农业推广的重心相应的需要转到由谁推广、如何推广、怎样进行绩效检验等上来。因此,在充分发挥农业的技术优势的同时,高度重视政策性质优势、信息优势以及人力资源优势等尤为关键,做到引导农民于产前,指导农民在产中,产后帮助农民销售,时时刻刻将技术放在农民身边,运用于农民生产过程中。

[1]雇映 .我国基层农技推广体制研究:一个历史与理论的考察[D].杭州:浙江大学,2006.

[2]王明唐 .福建省农技成果转化的现状与对策研究 [J].中国集体经济,2010 (27):10-12.

[3]邹晓洁 .论提升福建省现代农技推广应用能力 [J].现代农技,2009 (16):349-351.

[4]张树峰,王雪峰 .我国基层农业推广体系创新与研究 [J].安徽农业科学,2007,35(20):6313-6314.