三种常见的地理空间思维能力──以几道高考题为例

2012-03-21淮阴师范学院城市与环境学院223300封海洋江苏省昆山中学215300陈炳飞淮阴师范学院城市与环境学院223300尚正永

淮阴师范学院城市与环境学院 (223300) 封海洋江苏省昆山中学(215300) 陈炳飞淮阴师范学院城市与环境学院 (223300) 尚正永

三种常见的地理空间思维能力──以几道高考题为例

淮阴师范学院城市与环境学院 (223300) 封海洋

江苏省昆山中学(215300) 陈炳飞

淮阴师范学院城市与环境学院 (223300) 尚正永

地理学科具有显著的空间特点,各种地理思维活动常常需要借助地理图形展开。教师要经常引导学生根据已知条件,结合已有经验,通过想象、加工和转换,构建心理地图或者构画简易图形,并启发学生借助这些地图变换思维角度,整合思维成果,进而形成良好的地理空间思维能力。本文试以几道高考题为例,分析学生需要养成的三种常见的地理空间思维能力。

一、“图图转换”的对应思辨能力

先根据题目中的已知条件和解题需要,将原图转换成新图,一般情况下,新图与原图在空间维度、表示方式等方面要存在明显的差异。然后,将同一地理问题置于不同的空间图形下进行比对、思辨,进而使隐含的信息变得明晰,感性的思维趋于理性。

1. 从平面图到立体图

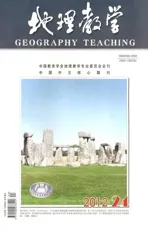

【例1】(2008年江苏卷)图1是“某地地形简图”,M点位于36.5°N。两位中学生分别到达P、M点,测量并计算出两点相对高度是288米。读图回答第1题。

图1

图2

1. 冬至日正午,M峰顶的影子正好移至P点,则P、M之间的水平距离大约是

A. 300米 B. 400米 C. 500米 D. 600米

图1是平面的等高线图,直接根据图1分析和解决问题显得比较抽象;如果将其转换为图2所示的垂直剖面示意图,题目中显性和隐性的信息,及其它们之间的关系变得具体、明朗,思考过程也变得简约、明了,根据图2就能直接进行计算:冬至日,该地正午太阳高度=90°-(23.5°+36.5°)=30°,P、M之间的相对高度OM为288米,则两地的水平距离OP=288ctg30°≈500米,答案为C。

2. 从景观图到示意图

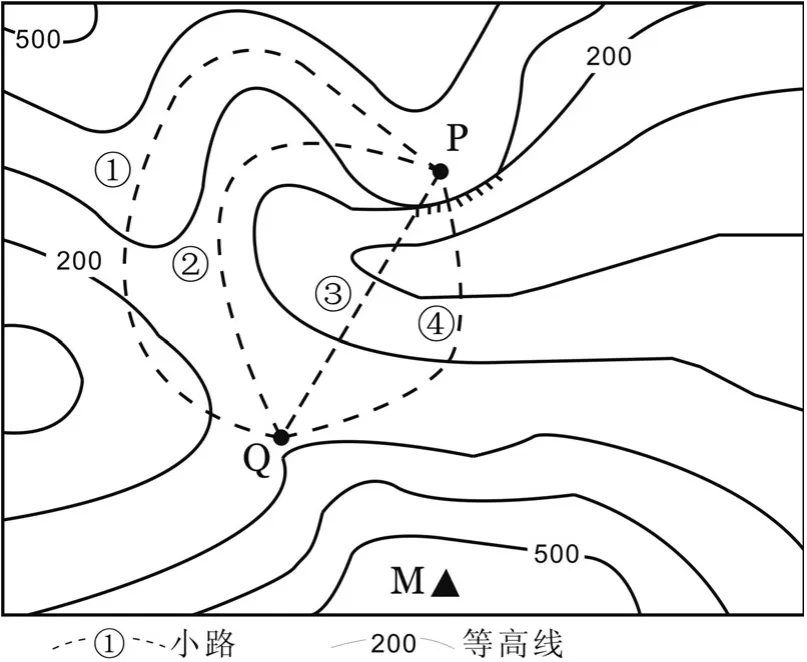

【例2】(2009年天津文综卷)科考队员在北极点附近某处一天中不同时刻拍摄了太阳照片。观察图3所示的照片,回答第2题。

图3

图4

2. 太阳位于a所指位置时,拍摄者看到的太阳方位和他所在地的地方时分别是

A. 正北 0:00 B. 正北 12:00

C. 正南 0:00 D. 正南 12:00

地理素养较高的学生根据图3,往往能凭直觉推出答案:该地这一天是极昼,a时刻太阳高度最小,应为子夜0时;该地在北极点附近,正午12点太阳应位于正南方,子夜0时太阳位于正北方,答案为A。

仔细分析上述推理过程,不难发现,其潜在的依据是学生已学的知识(极点附近太阳周日视运动规律),而这种凭直觉分析问题的方法显得不是很可靠。因此,我们不如将题目中的景观图,还原为平时学习过程中常用的示意图(图4),使北极附近太阳周日运行的规律明朗化,这样,我们就可以通过比对两图,清楚地看出图3中的a相当于图4中的A位置,进而更理性、更准确地解决问题。

二、“读文生图”的空间构想能力

读文生图,是指学生看到文字表述的地理信息后,能够在大脑中迅速联想、建立起正确的相关图形,这些图形包括地理分布图、统计图、示意图、模式图、景观图等各种各样有意义的地图。读文生图,需要学生具有扎实的地理基础知识,以及丰富的空间想象和灵活的加工运用能力。

1. 联想熟图

【例3】(2008年上海卷)用实验模拟沿地表作水平运动物体的地转偏向现象:甲同学打开伞,抬头目视伞面内侧,顺时针转伞;乙同学向转动的伞面顶部滴红墨水,并观察红墨水流动过程。

3. 红墨水在伞面上流动的轨迹为

A. 先偏右后偏左 B. 向右偏转

C. 先偏左后偏右 D. 向左偏转

4. 该实验存在的主要不足是

①未模拟出越过赤道后的地转偏向现象

②没能模拟出纬向运动的地转偏向现象

③未模拟出高纬向低纬运动的地转偏向现象

④伞面转动与地球自转的实际差别很大

A. ①②④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③

显然,解答本题绕不开对相关空间图形的想象和比对,明确这一思维路径后,我们可以根据题目中的文字信息,联想起储存在大脑中的类似图形,想象出图5所示的旋转的伞面图(向上仰视为顺时针),以及图6所示的地球自转示意图。

图5

图6

然后,通过比较两图的旋转方向和形状,易知“伞面”只表示北半球,容易推出第3题的答案为B;图5中,红墨水在重力作用下沿伞面向下运动,类似于北半球从高纬向低纬的运动,易知第4题的答案为A。这样,基于题目中的文字信息,想象、比照两幅“似而不同”的心理地图,为思维找到了具体的“落脚点”,进而顺利完成问题的解答。

2. 构建新图

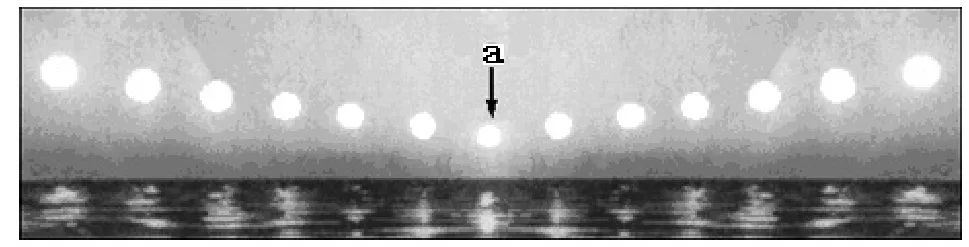

【例4】(2009年海南卷)一些课外活动小组,分别观测了其所在学校旗杆日出时的影子OM和正午的影子ON之间夹角——∠MON的变化情况。据此完成第5题。

5. 某校一年之内绝大部分时间∠MON接近直角,该校可能位于

A. 中亚 B. 西亚 C. 东南亚 D. 南欧

解答本题时,最好将文字信息转化为∠MON示意图。而这一图形的建立,需要调动已有的知识和经验进行加工、组合:正午物影ON的朝向存在正南、正北和长度为零(ON3)三种可能性;题中涉及的四个地区均无极昼、极夜现象,其日出方向有东北、正东和东南三种可能,因而OM有朝向西南、正西和西北三种情况(图7)。

图7

有了图7,分析起来就直观、容易得多:∠MON接近直角的条件是日出时的影子接近正西(OM1),满足该条件的一种情况是太阳直射点在赤道上,另一种情况是该校位于赤道附近,而一年中绝大部分时间太阳直射点不在赤道上,只有当该校位置最接近赤道时,才满足题目要求,答案为C。

三、“动态联系”的综合分析能力

运用已经习得的地理基本原理和基本规律,在大脑中建立起动态变化的空间图形,将“问题”涉及的不同地理要素及其时空变化联系起来,可以全面、综合地分析地理问题。地理空间图形的动态联系是对地理客观规律的高度抽象,因而是地理空间思维较高级的形式。

【例5】(2009年海南卷)一些课外活动小组,分别观测了其所在学校旗杆日出时的影子OM和正午的影子ON之间夹角——∠MON的变化情况。据此完成第6题。

6. 江苏某学校,在一个月内观测到∠MON发生了小一大一小的变化。该月是

A. 3月 B. 6月 C. 9月 D. 12月

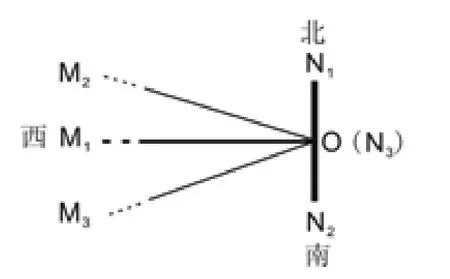

江苏的正午日影永远朝向正北,可以先将图7简化为图8(OM2、OM3表示OM一年中的最北界和最南界)。

图8

∠MON的变化取决于OM的变动,OM的变动是因为日出方向的变化,而日出方向的变化又源于太阳直射点的南北移动。基于这一认识,可以在大脑中构画出一幅动态联系图(图9):太阳直射点在赤道、南回归线、北回归线时,日出方向分别用OP1、OP2、OP3表示,日影方向分别对应为OM1、OM2、OM3,OP2、OP3分别是东偏南和东偏北的最大角度;当右图中太阳直射点向南、向北移动时,左图中日出方向和日影方向随之变动。

根据图9容易判断:当太阳直射点向北移动时,日出方向从OP2到OP1到OP3随之北移,物影方向相应地从OM2到OM1到OM3,即 ∠MON不断变大;相反,当太阳直射点向南移动时, ∠MON不断变小。 “在一个月内∠MON发生了小一大一小的变化”,说明太阳直射点先向北移、再向南移,只有6月份符合条件,答案为B。

在大脑中建立动态联系的空间图形,不仅架设了思维的桥梁,使问题迎刃而解;同时,构建和运用动态联系图形的心理过程,本身也充满了逻辑的、灵动的美感,是一种非常有趣、有价值的空间思维活动。

图9

(责任编校:朱楠)