分形理论及其在混凝研究中的应用

2012-03-05刘利

刘 利

(中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州 221008)

分形理论及其在混凝研究中的应用

刘 利

(中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州 221008)

随着人们对分形理论研究的深入,其在混凝研究中的应用日趋广泛.分形理论的出现使人们更清楚地认识了混凝过程中出现的复杂现象及无规则形态,从而为今后对混凝过程的进一步研究提供了有力工具.该文不仅对分形理论的基本知识进行了简单地介绍,并且还对其在絮体形态学和混凝动力学方面的研究应用进行了阐述,同时列举了分形维数在混凝工艺中的具体应用实例,最后提出了目前存在的问题及自己的见解.图1,参21.

分形理论;混凝;聚集体;模型;分形维数

1 分形理论基本知识点概述

1.1 分形理论的起源与发展

“分形”一词最早是1967年美籍法国数学家Mandelbrot提出的[1].其诞生的标志就是其发表的论文——《英国的海岸线有多长?统计自相似性与分数维数》[2].一般来说,分形理论的发展大致经历了三个阶段:第一个阶段是从1967年~1981年.在此期间Mandelbrot发表了《分形:形、机遇和维数》这一专著,第一次系统地阐述了分形几何的思想内容及研究的意义和方法.但总体来说该阶段尚处于分形理论发展的起步阶段,仅限于一些简单图形的研究,并未得到广泛的认可;第二阶段从1981~1987年,此阶段是分形理论发展的重要阶段.分形理论逐渐应用于各个领域,例如:化学沉积、凝聚以及高分子材料化学等研究领域[3];第三阶段从1981年至今,分形理论的研究进入攻坚与广泛应用的阶段.随着对分形理论的进一步认识,人们逐渐认识到分形理论自身存在的一些缺陷,例如:如何给出分形严格的数学定义?扩散凝聚模型DLA的物理本质是什么,究竟有怎样的生长规律?等等难题,但是在此阶段研究学者经过不懈的努力仍取得了许多伟大的成就.郭向云等人[4]通过对分形表面上化学反应动力学的研究表明,分形对表面反应动力学行为有很大影响,他们利用化学动力学的研究方法近似得到了颗粒表面的分形维数,为今后分形理论的研究奠定了基础;辛立波等人[5]认为在催化剂表面上的反应几率分布和反应选择性分布都具有多重分形的特征,并且他们还基于分形理论的概念对非均相反应体系中的介质形态给予了定量的描述.Hyungho P等人[6]借助分形理论,对混凝过程进行了深入研究,提出了具有说服力的混凝机理,对改进混凝工艺有很大的指导作用.总之,他们将分形理论在混凝过程的研究应用又向前推动了一大步,为后人研究混凝过程提供了科学的依据.

1.2 分形理论的概念及特征

分形理论是非线性科学的一个重要分支,主要研究自然界和非线性系统中出现的不光滑和不规则的具有自相似性且没有特征长度的形状和现象.尽管一直以来人们对分形的定义存在较多争议,但是还是有不少学者给出了较为全面而恰当的分形定义,他们认为分形是具有以下六点性质的集合[7]:①由于有精细结构,在任意小的尺度下,都可呈现出更加精致的细节;②其不规则性在整体与局部都不能用传统的几何语言加以描述;③有某种统计意义上的自相似形式,即承认有小概率的非自相似性的存在;④该集合常可由较为简单的方法来定义,可由迭代产生;⑤不能用通常的面积、长度、体积等测度进行度量;⑥其分形维数一般大于拓扑维数.

分形不仅具有极其破碎、无规则和复杂等外部特征特性,而且还具有自相似性和标度不变性两个重要特性内部特征.自相似性是指若把要所考虑的图形局部放大,其形状与整体完全相似或者在某种意义上相似;而标度不变性是指在分形上任选一个局部区域进行放大,这时得到的图形又会显示出原图的形态特性.从定义上不难看出,自相似性与标度不变性很相似,实际上这两个特性有着密切的关系,没有明确的界限,具有自相似性的结构(或图形),也一定会满足标度不变性这一特性.

1.3 聚集体分形维数定义及常用的测定方法

1.3.1 聚集体分形维数的定义

质量分维dF不仅定量描述了聚集体中颗粒的空间占据规律而且还连结着质量(M(R))与粒径(R)之间的关系,其定义公式如下:

上述方程需要明确指出的是其指数dF不在局限于整数,可以是分数或者小数,这正响应了分形维数的内含.分形维数的概念仅仅适用于一个近似无穷小的长度,而对于实际物体则存在一定的界限,一般来说,对于聚集体而言,其下限为初始颗粒的半径,而上限则取聚集体的半径.随着初始颗粒物所堆积而成的聚集体的密度、颗粒物连接方式的变化等,上述分维定义及表示方法也将随之改变.

1.3.2 聚集体分形维数常用的测定方法

分形维数的测定在研究混凝过程中有其重要的意义.严格数学意义上的分形维数测试方法很多,其中,实验室最常用的方法就是影像分析法.

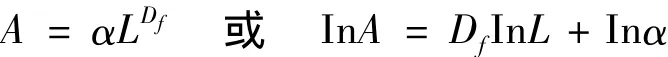

影像分析法是应用电子显微镜对聚集体连续快速拍摄,并运用计算机图像处理软件分析拍摄的絮凝体图像,得出聚集体的投影面积A(m2)及投影周长在某一方向的最大长度L(m)等参数,根据絮凝体的投影面积与最大长度的函数关系式:

式中:α为比例常数;Df为絮凝体在二维空间的分形维数.

测定不同的L和A,以InL为横坐标,InA为纵坐标利用计算机Excel软件作图,其斜率即为所求分形维数Df.该方法具有简明直观的优点,但仍属于间接测定,且拍摄所得的图像属于二维投影并非立体图形,具有很大的局限性.

有关分形维数较常用的计算方法还有絮体沉降速率法和光散射法[8-10]等,在此不过多介绍.

2 分形理论在混凝研究中的应用

2.1 混凝研究中分形理论的应用

分形理论作为揭示了非线性系统中复杂情况的一种工具,使人们对混凝过程中的无序现象和无规则形态有了更清楚的认识[11].人们对混凝机理的研究至今尚未完全清楚,在分形理论出现之前,人们一直片面地认为在混凝工艺中絮体是在压缩双电层、电性中和、吸附架桥和沉淀物网捕这四种颗粒与药剂的作用机理下所形成的,但是这并没有考虑到絮体成长过程中其内部结构也在发生重组.而随着对分形理论的深入了解并借助分形理论,人们从絮体形态学、混凝动力学等不同角度对絮凝过程及絮凝机理进行了研究.

2.1.1 在絮体形态学研究中的应用

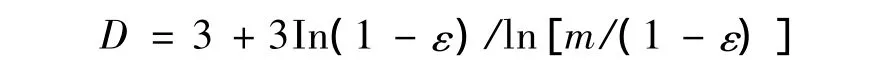

絮体的形态结构在混凝领域一直是研究的热点和难点.分形理论的出现更好的解释了混凝过程中絮体常出现的松散和不易沉降等问题,即絮体的分形维数值越大絮体就越密实,其沉降性能也就越好,反之,分维值越小,絮体就越疏松,不易沉降.为了弄清楚混凝过程中絮体结构形态,1963年,Vold最早提出了由初始颗粒、絮体和絮体聚集体三层结构组成的弹射凝聚模型,揭示了絮凝体构造与密度关系研究的序幕.1966年,Sutherland对Vold模型进行了扩展,提出了集团凝聚模型,使其更接近于实际絮凝过程.随着人们对分形理论研究应用的逐步深入,1985 年,Francois R.J[12]等提出了具有初始颗粒、絮粒、絮体与絮体聚集体四层结构的模型.该模型认为特定的可弹性变化的结合键形成了不同层次絮体碰撞.而蒋展鹏、汤忠红[13]认为混凝过程与混凝效果是由胶体颗粒和混凝剂的形态特征所决定的.在20 世纪 80 年代 Li和 Ganczarczyk[14]认为水处理系统中的絮凝体具有分形结构.并且他们认为孔隙率是分形聚集体的一个重要特性,Tambo和Watanabe[15]结合孔隙率与絮凝体尺寸的正比关系,提出了絮凝体分形结构模型:

式中:D表示分形维数;m表示颗粒数;ε表示絮凝体孔隙率.根据上述公式可知通过絮体脱水收缩模式能降低孔隙率和通过逐一附着模型能提高颗粒数.

李冬梅等[16]利用实验证实了在不同温度、不同流体剪切力等絮凝条件下,絮体的粒径、有效质量密度、自由沉速等分形絮体结构参数存在明显的

差异.

2.1.2 在混凝动力学研究中的应用

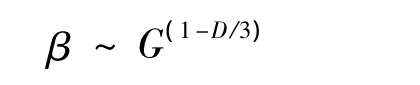

Smoluchowski经典的混凝动力学方程是混凝动力学研究的基础.该混凝动力学方程基于六点假设给予了简化,但是实验结果证明简化后的方程理论计算值和实际测定值不符,因此人们又不得不考虑流体剪切力,水体流态以及絮体结构形态等因素的影响,并通过引入一些参数和建立一些模型来更好地表征实际条件下的混凝动力学方程.Li和Logan[17]认为紊流条件下分形维数和絮凝碰撞频率符合以下函数关系式:

式中:β表示两个颗粒间的碰撞频率,G为平均速度梯度,s-1,D为分形维数.从上式可清楚看出在同等条件下,低分形维数值易导致颗粒间高碰撞频率.

湛含辉[18]等认为混凝过程应分为三个阶段,并结合混凝剪切过程从分形维数的角度提出了该过程所对应的物理模型(如图1).在初始阶段,不同种类的药剂,要求有不同的流体剪切力.在适当的流体剪切力和剪切时间下,将大大地改善混凝沉降效果.在药剂加入的初始阶段,其流体剪切力方式极其重要,控制好其流体剪切力方式,就可以尽可能地降低颗粒的表面能,得到具有较高分维值的絮体(图中N表示分形维数).

图1 分形维数评判混凝过程的物理模型Fig.1 Physical model about fractal dimension judging coagu-flocculation process

为了更好地表征混凝动力学,研究者相继提出了各种混凝动力学模型[19],例如:扩散控制聚集模型(DLA模型)、反应控制聚集模型(RLA模型)与弹射聚集模型(BA模型).上述这三类模型中的每一种又可以分为单体聚集和簇团聚集两部分.这三种模型分别对应于不同的作用机理,但在实际的应用过程中均具一定的局限性,仅适用于理想体系之中.在现实混凝过程中,颗粒物的聚集过程容易与其它现象相结合,从而使其絮体形成较为复杂分形或多重分形结构.上述三种模型的提出与其发展,突出显示了分形理论应用于混凝动力学研究方面所取得的迅猛进展与成就,为揭开混凝过程的复杂面貌提供了科学依据和手段.

综上所述,随着分形理论引入混凝领域,大大推进了人们对混凝机理及絮凝过程的认识,然而,如何借助分形理论,在现有研究基础上对絮凝过程进行定量描述仍需进一步研究.只有清楚了真实的絮凝过程,才能更好地用其指导实践,改进现场工艺.

2.2 混凝工艺过程中絮凝体的分形维数应用实例

目前,有关混凝工艺的研究很多,涉及到混凝的诸多方面,如投药装置的改进、水流流态的改进等等,也有通过絮体分形来检测絮凝效果的研究.混凝工艺中絮凝体的分形维数不但可以对絮凝体形态特征进行定量表达,而且可以通过测定其值的大小来反映聚集过程中絮体的密实程度,其还与沉降后水的浊度之间有良好的相关性[20].因此,将分形理论应用于混凝工艺过程控制,通过对混凝过程中絮凝体分形维数进行连续的测定,从而将数据传输给计算机来进行在线检测与分析,对混凝处理效果有一定的技术优势.深圳市水务(集团)有限公司发明了絮凝体分形维数新型投药控制系统—FDA混凝投药控制系统,并已申请了国家发明专利,该系统主要包括原水流量前反馈控制、絮凝体分形维数中间参数反馈控制及沉后水浊度后反馈控制3个组成部分.与传统的人工混凝投药控制技术相比,FDA混凝投药控制系统具有以下明显的优点[21]:①不仅可以实现水下絮凝过程的动态观察,而且由于其安装不受水流限制,具有广泛的应用;②不仅具有良好的适应能力和较强的自调整性,还具有操作简单,便于调控,维护简单等特点;③不仅克服了传统人工投药的盲目性,具有一定的科学性,而且还能提高水厂的自动化程度和员工的工作效率.

由此可见,分形理论在混凝工艺中的成功应用,极大推动了混凝工艺的改进与发展,提高了混凝工艺的自动化程度,同时减少了操作人员的劳动强度,提高了其工作效率,具有极高的研究价值和意义.

3 结语

分形理论对混凝过程中出现的无序现象及无规则形态的研究起了很大的作用,使人们对混凝过程中混凝机理、絮凝体形态和混凝动力学等方面有了更深的认识.但由于研究人员对混凝机理缺乏更深入的认识,并且对复杂体系中混凝工艺控制研究的不足,导致目前仍存在很多技术难题,如怎样合理利用现代结构表征技术进行实验室与实际水处理条件下分形结构与各种影响因素之间相互关系的研究,怎样利用分形理论对混凝的机理进行深入探讨以及怎样形成致密絮体等,针对以上问题,笔者认为今后人们应该从以下两个方面来进行研究:

(1)采用正交试验综合利用显微镜技术及计算机图像处理软件,并依据影像分析法计算絮体的分维值,根据分形维数值来探讨混凝过程中无机药剂和有机药剂的作用机理的有什么不同;

(2)利用同样的科学试验方法,通过比较所得的分维测定值,来探究低浓度和高浓度废水中同种药剂作用机理的区别等等.

[1]Mandelbrot B B.How long is the coast of Britain,statistical self-similarity and fractal dimension [J].Science,1967,(156):636-638.

[2]李金萍.分形理论的发展及研究前景[J].英才高职论坛,2008,4(4):55-59.

[3]Witten T A,Sander L M.Diffusion-limited aggregation:A kinetic critical phenomenon [J].Phys Rev Let t,1981,47(19):1400-1403.

[4]郭向云等.用化学动力学方法估算颗粒表面的分维[J].物理化学学报,1997,13(1):52-55.

[5]辛立波,杨灵法.表面催化反应中的多重分形[J].化学通报,1997,(6):36-38.

[6]Hyungho P,Sang so o K,Hyuksang C.Brownian dynamic simulation for the aggregation of charged particles[J].J Aerosol Sci,2001,(32):1369-1388.

[7]鲁 鑫,殷 波,马民涛.分形理论及其在环境科学中的应用[J].环境与可持续发展,2010,(3):55-57.

[8]梁华杰.分形理论在混凝中的应用研究[D].武汉:武汉科技大学,(硕士学位论文),2006.

[9]陆谢娟,李 孟,唐友尧.絮凝过程中絮体分形及其分形维数的测定[J].华中科技大学学报(城市科学版),2003,20(9):46-49.

[10]鄢恒珍.分形理论在混凝研究中的应用[J].安全与环境工程,200916(3):38-40.

[11]胥 红,邓慧萍.分形理论在混凝中的应用[J].科技情报开发与经济,2008,18(36):86-88.

[12] Francois R J,Van H A A.Structure of hydroxide flocs[J].Wat Res,1985,19(10):1249-1254.

[13]蒋展鹏,尤作亮.混凝形态学的研究进展[J].给水排水,1998,24(10):70-75.

[14]Li D H,Ganczarczyk J.Fractal geometry of particle aggregates generated in water and waste water treatment processes[J].Environ Sci Technol,1989,(23):1385-1389.

[15]Tambo N,Hozumi H.Physical Characteristics of Flocs-II[J].Strength of Floc Wat Res,1979,(13):419-429.

[16]Li X,Logan B E.Collision frequencies between fractal aggregates and small particles in a turbulently sheared fluid.Environ[J].Sci Tech,1997,(31):1237-1242.

[17]Li X,Logan B E.Collision frequencies between fractal aggregates and small particles in a turbulently sheared fluid.Environ[J].Sci Tech,1997,(31):1237-1242.

[18]湛含辉,湛雪辉,张晓琪,等.借助于分形维数研究混凝过程及其重要结论[J].水处理技术,2005,31(8):28-31.

[19]Thomas D N,Judd S J,Faw ceet N.Flocculation modeling:A review [J].Wat Res,1999,33(7):1579-1592.

[20]常 颖,张金松,王宝贞,等.基于分形理论的混凝控制研究.中国给水排水,2005,21(2):1-5.

[21]常 颖,张金松.絮凝体分形维数投药控制研究[J].环境污染治理技术与设备,2006,7(4):46-49.

Fractal Theory and Its Application in the Research of Coagulation

LIU Li

(School of Environment Science and Spatial Informatics,China University of Mining and Technology,Jiangsu xuzhou 221008)

As people research the fractal theory deeply,the application in research of the coagulation increases widely.The emergence of the fractal theory makes people understand complex phenomenon and no rules form in the process of coagulation clearly,which improves tools in the coagulation process and the coagulation mechanism.This paper not only simply introduces the fractal theory,and in its flocculation body structure and coagulation dynamics but also theirs aspects of the research and application,while taking the fractal dimension of the coagulation process in the specific application as an example and put forward some problems unsolved and my opinions at last.1tab.,21refs.

fractal theory;coagulation;aggregation;model;fractal dimension

TU528

B

1671-6361(2012)02-0008-05

2011-11-18

刘 利(1987-),男,河南息县人,硕士生,研究方向:水污染控制.

近年来,人们在混凝技术领域的研究均已取得了较大的成果,混凝研究的发展趋势也十分迅猛,但在某些方面,由于实验条件的限制以及絮凝体的纷繁复杂性,缺少微观探测手段,人们无法深入认识混凝过程的本质以及絮凝体的真实成长过程.这大大阻碍了混凝方面的深入研究.分形理论的出现,使人们以全新的观念和手段来更加清楚地认识絮凝成长的真实过程,为混凝理论的进一步深入研究提供了新的研究方向.在总结现有研究的基础上,对分形理论基本知识及其在混凝研究中的应用进行了简单的概述.