讲堂文化比较研究*

2011-09-18黄发玉汤庭芬何国勇刘婉华

黄发玉,汤庭芬,何国勇,刘婉华

(深圳市社会科学院,广东深圳 518028)

20世纪90年代中期,文化讲堂开始在我国兴起。此后,以《千年论坛》、《西部论坛》、《经济大讲堂》、《学术报告厅》、《名家论坛》、《东方大讲堂》、《世纪讲坛》、《人文讲坛》等为代表的电视讲堂,以《文津讲坛》、《东方讲坛》、《岭南大讲坛》、《深圳市民文化大讲堂》等为代表的现场讲堂也先后创办,全国越来越多的大中城市甚至一些小城市都纷纷开办自己的文化大讲堂。

目前国内文化讲堂按讲座主题来分,可以分为综合类讲堂和专业类讲堂两种。综合类讲堂就是讲座主题涉及多个领域、多个学科的讲堂;专业类讲堂就是讲座主题集中于某个领域或某个学科的讲堂。按传播途径来分,又可以把这些讲堂分为两类,一类是电视讲坛,一类是现场讲座。前者以电视讲座为主,其他传播途径为辅;而后者以现场讲座为主,其他传播途径为辅。

本文分别在电视讲坛和现场讲座两类型中选取若干作为研究样本,通过对这几大讲堂进行多方位的比较,以期从中提炼出文化讲堂发展过程中的成功经验,同时发现一些可能存在的问题并试图寻求解决的途径。电视讲坛选取观最为熟悉的《百家讲坛》和《世纪大讲堂》,现场讲座选取目前国内较知名的《文津讲坛》、《东方讲坛》、《岭南大讲坛》、《深圳市民文化大讲堂》。

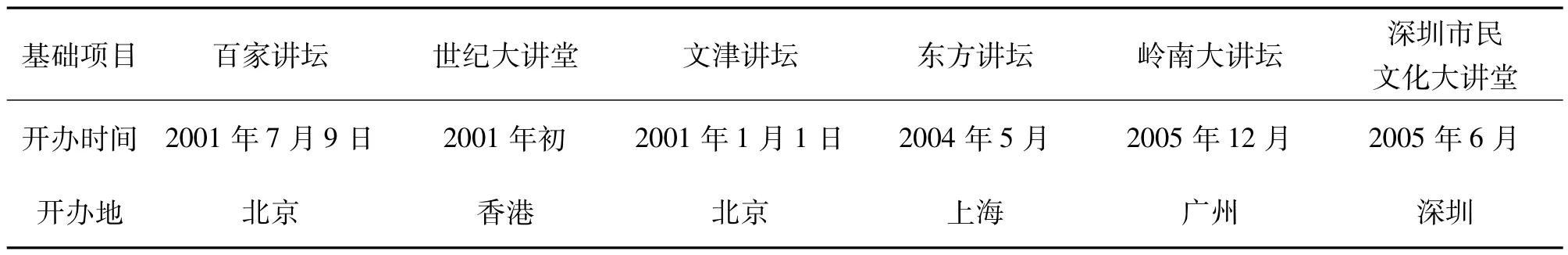

一、基础项目比较

表1 国内知名讲堂基础项目比较

(续上表)

从时间来看,电视讲坛中,《百家讲坛》与《世纪大讲堂》是最早创办的;现场讲座为主的讲堂中,《文津讲坛》随国家图书馆分馆重新开馆而创办,创办时间也较早。《东方讲坛》、《岭南大讲坛》与《深圳市民文化大讲堂》则分别创办于2004年、2005年,可算同期创办。一地一讲堂举办的成功,往往成为他地争相效仿的对象。如深圳市民文化大讲堂开办以后取得了良好社会反响,随后,与深圳相邻的广州、珠海等城市也纷纷开办类似的讲堂活动,可见“讲堂热”是具有传导、辐射、集聚效应的。

从主办单位和经费来源来看,两大电视讲坛都是由电视台以专题栏目的形式策划、主办,而四大现场讲堂则是由地方政府及相关学术文化机构联合主办。前者的经费主要来源于电视台的经营收入,而后者的经费主要或全部来源于政府财政拨款。主办单位的性质和经费来源在很大程度上影响文化讲堂的定位。电视台的讲坛栏目由于经费主要来源于经营收入,所以在策划栏目的形式、内容、观众定位等方面,不可避免要考虑该节目的运营收益,采取商业化运作,以收视率为风向标是自然而然的。而主要由地方政府牵头,联合相关学术文化机构策划主办,且主要由地方财政资助的现场文化讲堂,则主要着眼于文化普及等社会公益目的,较少注重经济效益。例如《文津讲坛》是国家图书馆策划组织的一系列文化活动品牌之一,《虹》杂志主编曹作兰是文津讲坛的忠实听众,他如此评价说:“这里没有推销,没有炒作,这是文津讲坛独家提供的一块文化净土和圣地。”[1]

从宗旨和理念来看,这六个讲堂不约而同都有普及学术文化的理念。其中,《百家讲坛》、《文津讲坛》和《东方讲坛》的宗旨都有“大众”的字眼,《岭南大讲坛》、《深圳市民文化大讲堂》也有“普及”、“公共”、“市民”等用词。虽然《世纪大讲堂》未出现类似字词,但在《世纪大讲堂》开办之初就曾有过“学术一样让你听懂”的广告语,亦体现学术文化普及的理念。可见尽管举办的形式不同,但学术大众化、文化普及化是各大讲堂的“堂规”。

二、讲座内容比较

从主题设置来看,《世纪大讲堂》和《东方讲坛》的演讲选题较为广泛,内容不仅涵盖人文社会科学各学科,还包括自然科学各领域以及最新科学技术成果等。《文津讲坛》的讲座集中于人文社会科学领域。《深圳市民文化大讲堂》则以人文领域的讲座为主,辅之以百姓喜闻乐见的养生保健、励志教育、国防文化等系列内容。《百家讲坛》的选题较集中,主要讲述中国传统历史文化。要特别一提的是,广东开办的《岭南大讲坛》采取了规模化、集约化的运营方式,其演讲主题几乎囊括了社会生活的各个方面,在其论坛板块之中就包含了六大系列:学术论坛、公众论坛、地市论坛、巡回论坛、艺术论坛(2009年7月改为文化论坛)、企业论坛。从主讲人选择来看,《世纪大讲堂》充分利用其海外影响力,坚持邀请学界名家坐镇,主讲人的选择范围涵盖海内外,最高科技奖获得者袁隆平院士、吴文俊院士,以及诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授、查尔斯·汤斯教授等都曾是其座上客,实践证明此举对保持《世纪大讲坛》栏目的学术品位和知名度起到了重要作用。《百家讲坛》初期亦注重演讲者的“专业权威”和“名人效应”,但后期转变思路,不再单纯追求演讲者的学术声望,而是着眼于主讲人的口才和演讲技巧,采取时下流行的“海选”方式。《东方讲坛》则立足本地,其签约讲师几乎全为上海本地学者。《文津讲坛》则充分利用北京高校众多、知名学者云集、选择余地很大的优势,邀请前来演讲的学者包括京城内外老中青三代学人,“要求学界前辈德高望重,岳峙渊清,当为楷模;学界后人风华正茂,学术精到,独领风标。”他们要能够代表着各个学科、各个年龄层面的最高学术水平,也代表了《文津讲坛》的文化品位。《深圳市民文化大讲堂》采取的是一种折衷兼顾的方式,在坚持高端化的同时,既注重主讲人的学术名望,着力邀请大批国内外知名学者坐镇讲堂,也吸收相当一部分深圳本地专家学者,为深圳学术界留出一片发声的舞台。而《岭南大讲坛》由于是由六大论坛系列构成,所以根据不同论坛系列的特性和听众层次,具有针对性地选择不同类型的主讲人。

表2 国内知名讲堂讲座内容比较

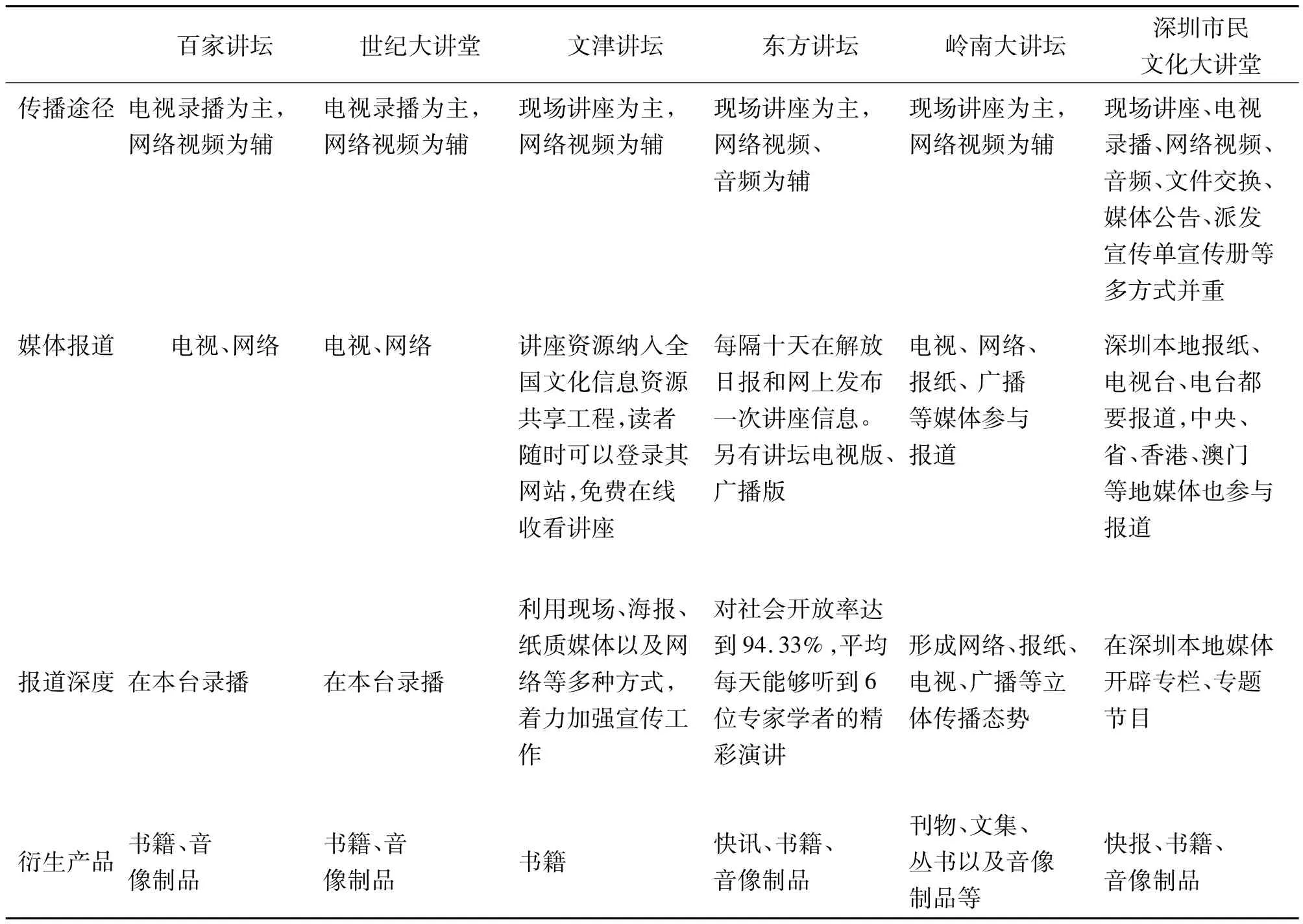

三、讲座形式比较

表3 国内知名讲堂讲座形式比较

讲座形式、举办地点、参与方式和举办密度这四大因素存在着相互影响、相辅相成的作用,关系密不可分。《百家讲坛》和《世纪大讲堂》都是电视节目,举办地点在电视台,主要通过电视录播的途径传播。传媒技术的独特性决定了这两档节目都可以充分发挥电视传媒的声、光、电技术优势,通过编辑、剪接等手段,打造缤纷多彩、引人入胜的视觉效果,在主题演讲的主画面之外,适时插入相关的背景资料和内容介绍,可使演讲效果更加抑扬顿挫、有声有色。同时,电视传媒的覆盖范围非常广,其传播力度和影响力优势是现场讲座无法比拟的。从《百家讲坛》和《世纪大讲堂》两档节目的播出密度可以看出,《百家讲坛》保持每日播出,以密度取胜;而《世纪大讲堂》虽然是周播节目,但它充分发挥凤凰卫视的全球覆盖优势,在中文台、欧洲台和美洲台同步播出,面对全球华人,其影响力不可小觑。但是,电视讲坛节目有一个较大的缺陷,就是观众参与的方式只能是观看电视,隔着荧幕与专家学者交流,始终有局外人的感觉,缺乏互动的热情。在这方面,《世纪大讲堂》的处理方式是除了主讲人的主题演讲之外,主持人与主讲人之间还有深度交流与讨论,邀请参与电视录播的现场观众与主讲人有问答互动,强化了电视观众的现场感。

《文津讲坛》、《东方讲坛》、《岭南大讲坛》和《深圳市民文化大讲堂》则以现场讲座为主,都号称使大众与专家“零距离”接触,有效避免了电视节目与观众之间的隔阂感,而且能够保证观众思考的连续性。但是因为到现场听讲座不像在家看电视那样方便快捷,所以现场讲座通常只能安排在休息日开讲。《文津讲坛》讲座固定在国家图书馆内举办;《东方讲坛》讲座的具体承办单位与东方讲坛办公室以签订协议的形式,实行加盟制,讲座的举办地点遍布上海市各区县,覆盖面很广,便于市民选择;《岭南大讲坛》不同系列的论坛有固定或不固定的举办场所,市民可以按需前往;《深圳市民文化大讲堂》则实行主板块讲座为主,社区板、校园板、军营板为辅的形式,以位于深圳市中心区的深圳图书馆报告厅作为讲座常设地点。这四大现场讲堂面对公众都采取免费入场的参与方式,除东方讲坛采取预约制外,其他三家讲堂都是免费、免票、免预约,现场座位先到先得,给市民极大的参与自由度。

四、运行机制比较

表4 国内知名讲堂讲座运行机制比较

运行机制是讲堂能够持续运作、保持旺盛生命力的重要保证。《百家讲坛》、《世纪大讲坛》作为电视台的栏目,运行机制按照电视台内部的工作机制来运作。《文津讲坛》作为国家图书馆举办的学术文化讲坛,运行机制则基本上是国家事业单位的内部工作机制。《东方讲坛》、《岭南大讲坛》、《深圳市民文化大讲堂》则不一样,它们的主办单位不是大众传媒机构,却要追求一定的社会影响力;不是权威部门,却要动员社会很多方面的力量共同完成理论宣传任务。在这种情况下,这三个讲坛非常注重讲坛运行机制的设计和完善,既要充分调动主办、承办、协办单位的积极性、主动性,又要广泛动员社会力量。其中,尤其是《深圳市民文化大讲堂》这方面的工作做得比较到位,他们建立了规范化组织体制、制度化的工作机制、“四个定期”的运作模式和社会参与的工作方法,较好地解决了讲堂能够长盛不衰的工作机制问题。

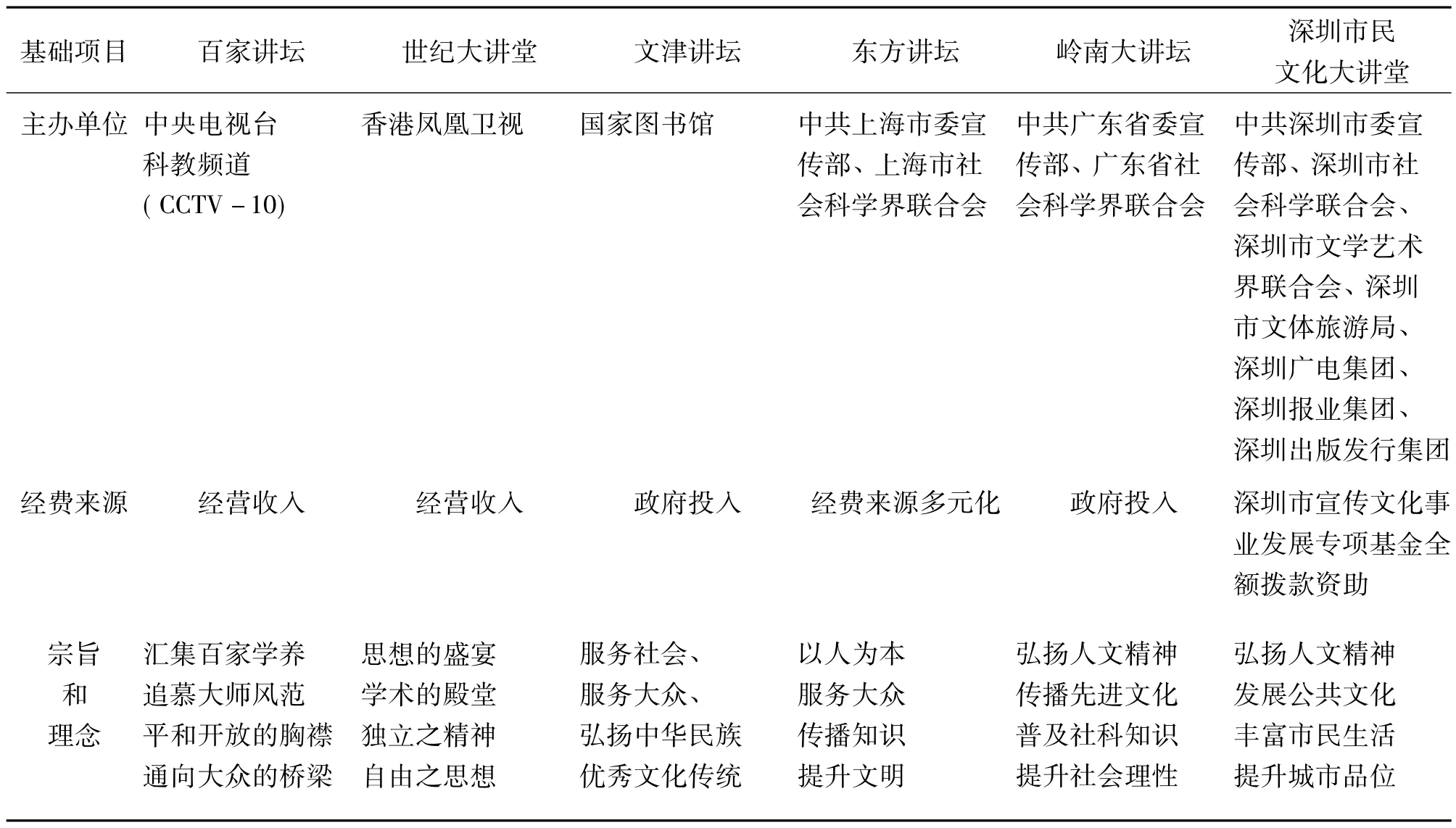

五、传播方式比较

表5 国内知名讲堂传播方式比较

传播方式的选择直接决定了讲坛的影响力,各大讲堂在主传播渠道之外,大多还采取多途径传播方式。除《文津讲坛》只有现场讲座之外,其他五大讲堂最显著的共同点就是不约而同地利用了网络视频、音频,作为主传播渠道的有力补充。网络传播快捷、广泛、实时、长久、互动,互联网成为公共文化传播的重要渠道之一,是把文化讲堂真正办成“开放式大学”(《百家讲坛》广告语)、“没有围墙的大学”和“永不落幕的讲堂”(《深圳市民文化大讲堂》宣传语)的最佳传播途径。

在媒体报道的深度方面,《岭南大讲坛》和《深圳市民文化大讲堂》这方面做得比较突出,其中《深圳市民文化大讲堂》由于当地主流媒体作为主办方之一,他们把大讲堂的内容作为了自己的重要栏目,从大讲堂的预告、现场情况、观众反响,到大讲堂综合效应,都进行跟踪采访和深入分析,报道深度在几个讲坛中做得比较出色。

衍生产品一来可以扩大讲堂的社会效益,二来常常与经济效益直接挂钩。为了充分利用讲座的文化资源,扩大其社会效益,同时获取一定的经济收益,各大讲堂都不约而同地对讲座进行二次开发,生产与讲堂配套的书籍、音像制品等。在这一方面,《百家讲坛》和《世纪大讲堂》采取完全商业化运作,其配套书籍和音像制品均在市场公开销售。《文津讲坛》只有配套书籍《文津讲演录》,至今已出版7册,在市场公开销售。《东方讲坛》、《岭南文化大讲堂》和《深圳市民文化大讲堂》的配套书籍、刊物亦在市场出售,但配套光碟仅用于赠送而不公开发售。同时,《东方讲坛》和《深圳市民文化大讲堂》还编发与讲座活动同步的“快讯”、“快报”等,及时记录讲座的内容和活动的有关情况,面向市委市政府相关机构发行,并直接送呈市委市政府领导审阅,这些都表明了其“官方”特征。

六、创新比较

表6 国内知名讲堂讲座创新比较

创新是各种形式讲堂能够蓬勃兴起并保持勃勃生机的重要条件,也是讲堂文化对全社会精神文明建设的重要贡献。通过对比我们可以看出,国内比较知名的讲堂,之所以能够从众多讲堂中脱颖而出,创新工作做得比较好是其中最重要的原因,而他们的创新又集中体现在观念理念、内容形式、方式方法、体制机制等四个方面。《百家讲坛》、《世纪大讲坛》的创新更多地体现在高雅文化的电视传播方面,即将电视这个现代社会最重要的大众媒体装载上了高雅文化的内容,让本来是小众范围的内容变成了大众媒体的重要栏目,有力地推进了高雅文化大众传播。《文津讲坛》、《东方讲坛》、《岭南大讲堂》和《深圳市民文化大讲堂》则将传统的讲座形式加以创新,注入新的理念、内容,并在演讲形式、传播方式、工作体制机制等方面加以创新,以最大限度地与现代社会的时代特征相结合,使传统的讲堂重新焕发出新的活力,成为建设社会主义精神文明的重要载体。特别是《深圳市民文化大讲堂》,他们无论是在理念观念、内容形式方面,还是在方式方法、体制机制方面,都做出了有开拓意义和普遍价值的创新,并且形成了系统的创新,使它具有了更好的示范性。

七、讲堂文化的几点启示

对国内知名文化讲堂的比较,体现出讲堂文化既有共性,也有个性。总结而言,我们提炼出以下几点,希望对我国各地如雨后春笋般生发的各类文化讲堂,提供一些有益的启示。

(一)坚持公益性、可持续发展原则

目前国内各地举办的林林总总的文化讲堂,都是我国各地文化事业建设中的重要活动,其基本目的都是丰富人们的知识、开阔人们的视野,提升人们的文化素养,促进人的全面发展,进而提升整个城市的文化品位,提升城市文化软实力,并由此提高全体国民文化素质,提升民族文明程度,提高整个国家的国际竞争力。文化事业建设是一项“功在当代、利在千秋”的重大工程,其影响力是潜移默化、源远流长的,不可能一蹴而就、立竿见影。我们很难希望通过一两场精彩的讲座就改变一个城市的市民素质,但是可以预见的是,当“听讲座”成为一个城市市民的普遍生活方式的时候,文化的力量就能聚沙成塔、集腋成裘。

正因如此,我们一定要坚持文化讲堂的公益性,并用一种可持续的眼光看待其发展。当然,坚持讲堂的公益性,并不是否定其可能带来的经济效益,更不是以此否定如“百家讲坛”、“世纪大讲堂”之类的商业化运作的优秀电视文化节目。2005年,“世纪大讲堂”栏目曾被《新周刊》评选为“15年来中国最有价值的电视节目”之一,这里的价值,当然指的不仅仅是经济价值,更多的是指其文化价值、社会价值。事实上,“盈利”与公益性并非注定是水火不容,而是极有可能实现双赢,对此,百家讲坛和世纪大讲堂提供了两个非常好的例证。

而对于各地举办的讲座活动,可以采取多渠道筹措经费的方式,经济发达、财政力量雄厚的地区,可以由政府设立专项基金全额资助,如深圳市民文化大讲堂的模式;也可由政府部分资助,再由其他渠道筹集,比如接受企业赞助、社会捐资等,如珠海文化大讲堂就采取政府部分资助、同时接受企业赞助的方式筹集资金。总而言之,经费的来源可以多样化,但是讲堂的公益性原则不可动摇,只有坚持把社会效益放在首位,把发展公益性文化事业作为保障人民文化权益的重要途径,才能保持讲堂原汁原味的文化气息,保护思想文化之火越烧越旺,保证文化建设事业的可持续发展。

(二)坚持学术性与通俗化相结合原则

目前开办的各类文化讲堂几乎都是面对大众而非学术精英的,所以非常强调其通俗化。再优秀的文化、再深刻的思想、再高明的理论,如果用艰深晦涩的专业术语来讲述,普通老百姓是无法理解和接受的,这就起不到文化讲堂应有的作用。几乎所有的文化讲堂,都要求主讲人能用通俗易懂的语言、以深入浅出的方式阐述其精妙绝伦的思想文化理论,这就是学术性与通俗化相结合的原则。但是,在坚持这条原则的时候,要警惕陷入学术庸俗化的泥潭。

前面讲过,开办于2001年7月的百家讲坛,曾经有过定位的变化,就是源于学术通俗化的考虑。开办之初,百家讲坛定位为“文化品位、科学品质、教育品格”,提出要把讲坛办成一座汇集各路专家、学者的“开放式大学”。当时,自然科学、人文学科,乃至饮食起居、养生保健都进了“百家讲坛”。可是由于专家们所讲内容专业性比较强,很多观众听不懂,导致栏目收视率很低,甚至接近于0。在央视末位淘汰制的威胁下,百家讲坛不得不改变思路,把定位集中于“传统文化”,全国海选口才好、演讲技巧佳的主讲人,对主讲人形象进行精心包装,同时对演讲内容精心策划,选取那些故事性强、悬念层出不穷的历史事件或人物作为主题。[2]如易中天的《品三国》、于丹的《<论语>心得》、阎崇年的《清十二帝疑案》、刘心武的《<红楼梦>揭秘》等等,使百家讲坛迅速蹿红,从几被淘汰的弱势栏目一跃成为央视科教频道的王牌栏目。然而,百家讲坛“把学术成果变成剧本”、“把主讲人变成‘讲故事’的明星”、“把系列讲座变成有分量的、阐述史实的‘电视剧’”的“故事化”成功经验[3],却招来众说纷纭,毁誉参半。议论的焦点就是,到底是学术通俗化了还是学术庸俗化了?

与此相对应的是,世纪大讲堂开办的时间比百家讲坛长,其高端化的定位至今不变,它坚持世纪大讲堂不是科普园地,而是为学者和观众提供一个思想争鸣的平台,但是考虑到深奥的理论和学术观点会影响听众吸取知识的兴趣,因此主持人会从非专业的角度代表观众来发问,引导名师大家来答疑解惑,通过这样的方式,体现其学术通俗化路径。事实表明,世纪大讲堂从改进表现形式入手而不是改变定位的做法是成功的,该节目创办近10年,至今收视率高企,其配套书籍和音像制品也畅销不衰,并没有引起媒体和观众过多的关于“学术通俗化”或“学术庸俗化”的争论。可见,让普通大众领略到学术演讲的魅力,是文化讲堂开办的主旨所在,而采取什么样的形式,则是见仁见智。学术庸俗化的危险就如达摩克利斯之剑,随时都可能降临。

为了提高收视率而迎合广大电视观众的审美情趣,这于商业化运作的电视节目来说,本属无可厚非,即使是完全公益性的讲座,如文津讲坛、东方讲坛、岭南大讲坛、深圳市民文化大讲堂等,也需要考虑受众的知识水平和接受能力,设置一些受众喜闻乐见的大众化选题,以积聚人气。但是,学术性与通俗化的结合是有两个方向的,一个方向是使学术文化迎合大众的审美情趣,这是自上而下的导向,另一个方向是用学术文化引领大众审美情趣的提升,这是自下而上的导向。两种导向应该双管齐下。如果学术只是一味迎合大众而起不到引领、提升的作用,对普罗大众文化修养水平的提高也是不利的,学术文化自身也容易陷入庸俗化的境地。如果把学术性文化看作火车头,把大众的审美情趣和接受能力看作是车厢,那首先要做的事情是把车头与车厢挂上钩,然后再发挥车头的引领作用,没有挂上钩,光车头在飞跑,车厢止步不前没有用,挂上了钩车头不跑,车厢还是止步不前,也没有用,所以,学术性与通俗化结合的方式,其实就是“挂钩→启动”的步骤,缺一不可。

(三)坚持多媒体联动、多渠道传播模式

信息时代的文化建设和文化传播事业,不应是单一化、扁平化的,而应该是多样化、立体化的。文化讲堂不应局限于一时一地,而应该充分利用现代传媒技术和手段,构建一种多媒体联动和多渠道传播的模式。电视提供了直观、丰富多彩、吸引人眼球的强烈视觉效果,书籍则具有持久、深远的文化影响力,网络具有交互性、持久性、开放性、共时性的强大优势,新闻通讯则短小精悍、言简意赅……文化事业中利用多种现代媒体相结合,才能在社会上广泛形成“文化场”,使文化传播产生“整体大于部分和”的“场效应”,一场普通的文化讲座经过多种媒体的传播,在受众中产生的能量是加倍增长的。在这方面,国家图书馆举办的文津讲坛,虽然从讲座主题、主讲人来看,都堪称“大牌”,但由于其只立足于做好现场讲座,而未充分发挥网络视频、音频等现代媒体的传播作用,所以其影响力相对来说是有限的,从2001年创办至今举办了500多期讲座,虽然几乎场场座无虚席,但现场听众累计也仅为8万人次左右。相比之下,创办于2005年的深圳市民文化大讲堂,至今举办300多期讲座,但通过现场讲座和其他途径接收讲座内容的直接或间接受众已达上千万人次。我们应该考虑到,能真正到现场参加讲座的听众毕竟是少数的,但举办讲座的目的是希望让大多数市民接触到他们平时难以接触到的精英文化。假如听众错过了常规的现场讲座,还可以选择到网络上观看视频、收听音频,也可以选择收看电视录播节目,还可以通过报纸的新闻通讯了解讲座的主要内容和演讲人的背景,甚至可以定期购买与讲座配套的书籍、刊物用作学习和收藏。这种多媒体联动、多渠道传播的模式,为各年龄段、各种职业、各种阅读习惯和生活方式的人群提供了多元化的学习和提升模式,真正把“文化大讲堂”的文化影响力发挥到极致。