对公共领域结构转型批判的批判

2011-09-18高海青史云峰

高海青,史云峰

(中共中央党校,北京 100091)

一

哈贝马斯的《公共领域的结构转型》(下面简称《公共领域》)首次由卢希特汉德(Luchterhand)出版社出版于1961年,并连续出版十七次,直到1989年才被翻译成英文。自面世来这一经典著作引起了包括Craig Calhoun,A.J.La Vopa,M.E.White,H.Mah,Crossley,J.Michael,Andrej Pinter,Peter-Eckard Knabe,Melton,Landes,Ryan,Eley,Goodman,Chartier,Kale,BakerRowe,Rankin,Freitag,Forment,Ikegami等在内的欧洲和非欧洲社会历史学家对公共领域社会历史发展的激烈而长期的讨论。

首先,可将哈贝马斯的《公共领域》的主题界定为:“从社会学和历史学视角,探讨了自由主义模式资产阶级公共领域的产生、发展、瓦解的历史及其社会结构、政治功能、观念与意识形态等。”[1]哈氏的公共领域结构转型为市民社会和公共领域的研究提供了重要的理论框架。哈氏认为资产阶级公共领域起源于17、18世纪英、法、德等西欧国家,资产阶级处于公共领域的核心位置,他们经常聚集在包括俱乐部、沙龙、咖啡屋等由私人构成的非官方组织或机构参与理性批判和平等交流,这些公共领域在哈贝马斯的后期著作中被称为“自愿协会”,这些协会可以批判政府事务。而“平民”没有进入到公共领域之中,他认为平民公共领域是一种不具备资产阶级公共领域社会前提的资产阶级公共领域。

哈氏认为欧洲公共领域和市民社会出现必须具备以下条件:资本主义经济的发展,资产阶级的自我意识,国家和社会的分离[2]428。具体说:第一,早期金融和贸易资本的出现[3]14,海外贸易的拓展和城镇与市场的出现,促进了公共领域的媒体的发展。第二,资产阶级的批判意识,是从基本生活需求中解放出来的,具有希腊意义上的“政治”特征[3]187。第三,作为公共领域的基础是国家和社会的分离,这是一条基本路线,同样也使得公共领域和私人领域区别开来[3]171。哈贝马斯认为,由于多方面的社会历史原因使得资产阶级公共领域在19世纪最后25年已经走向终结。然其主要原因有二:其一,社会国家化,国家干预政策的加强,作为资产阶级公共领域基础的国家和社会的严格分离已经是难以维持。其二,国家社会化,随着具有政治功能的公共领域的机制化,社团和协会的机制化,政党和特殊利益集团的发展,“新重商主义”的出现等等都使得资产阶级公共领域失去其批判的潜质[3]170-171。

自从哈贝马斯的《公共领域》出版,尤其是于1989年在美国英文版本的出版,对学术和政治界都产生了深刻的影响,然而,历史学家一直以来都对哈贝马斯关于公共领域转型原因的有效性产生质疑。在此,结合Jeong-Woo Koo的研究成果,对20世纪90年代以来出现的对哈贝马斯框架的批判进行概括。

Kale的研究揭示了资产阶级的公共领域是排外机制,该领域仅仅被贵族统治,并非如哈氏所认为的是一种平等机制。Landes也指出这一领域从未对女性开放过,而仅仅属于男性。Melton则指出18世纪的法国公共领域,宗教团体比起商人在形成公共舆论方面更为主动和积极。Dena Goodman和Lynch批评哈贝马斯在公共领域和私人领域之间虚假的对立。另外,Lynch对中世纪和早期欧洲研究解释了公共领域和私人领域在欧洲是相互纠缠和不可分割的。非欧洲的社会历史学家也发现公共领域和市民社会的问题。他们对是否存在公共领域和市民社会的等价物进行了认真思索,早在20世纪80年代一批研究中国社会的学者从研究中国社会现实中对哈贝马斯的理论提出间接的批判,Joseph Fewsmith指出中国在晚清时期曾经出现过类似于西欧的“自愿协会”——行会。David Strand补充说商人和贵族处于这些自愿协会的核心位置,他们的领导地位从而加强了现代意义上的公共舆论观念。Rowe也在研究中国汉口的城市精英中得出类似的结论[4]。另外,Kevin Latham认为需要对中国SMS(移动手机短信服务业务)与中国公共领域的关系进行反思,表明在一种不同于哈氏的社会体制背景下公共领域结构转型同样是可能的[5]。

二

上述只是一些较为离散的批判,而没有进行归纳总结,在此结合德国特里尔大学Andreas Gestrich在总结对哈贝马斯公共理论各方面批判的基础上,从五个方面系统详述对哈氏的批判,具体为:

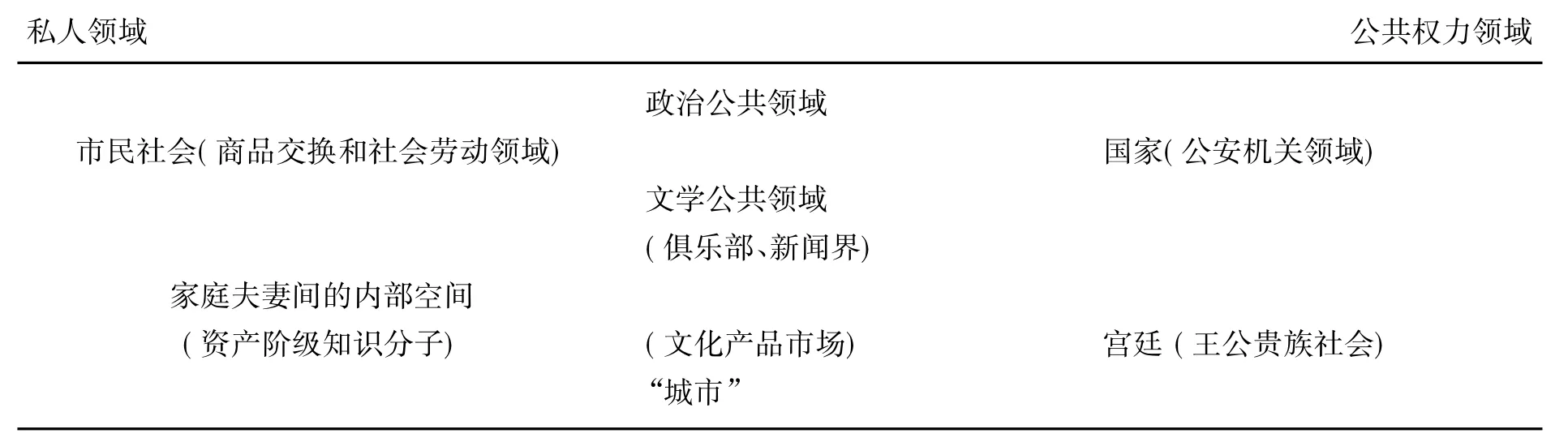

1.哈贝马斯在《公共领域》初版序言中强调指出,“把‘公共领域’一个历史范畴加以探讨。”与“所谓的结构功能主义理论为代表的形式社会学之间有显著的区别。”[3]2而有学者认为《公共领域》的弱点恰恰是其历史性的论证只是为了满足政治分析而建构出来的。哈氏认为,晚期资本主义福利国家关注所有个体的事实模糊了公共和私人之间的严格区分,这些表现在现代政党对国家和特殊利益集团的依赖和媒体的批判性功能的缺失之中,这恰恰区别于早期的自由资本主义时期资产阶级的公共领域结构框架(如表1)。哈贝马斯基于这种理念建构的前资本主义社会“代表型公共领域”概念只是为满足一种“宏大叙事”的需要,“他既没有认真考察早期现代社会的统治关系,也没有从细节上认真考察这种类型的公共领域的政治功能。”[2]416

表1 18世纪资产阶级公共领域的基本构架[6]

2.哈氏首次认识到18世纪的文学圈子和其他的协会和聚会地点对政治公共领域的形成具有重要作用,“在与‘宫廷’的文化政治对立之中,城市里最突出的是文学公共领域,其机制体现为咖啡馆、沙龙以及宴会等。在与资产阶级知识分子相遇过程中,……成为向新兴的资产阶级公共领域过渡的桥梁。”[3]34然而Ute Daniel等人在对18世纪的德国、法国、意大利和英国的协会、读书会、沙龙的研究,发现其主要参与群体并不是哈氏所说的是由资产阶级组成。而是“由精英,贵族,公务员,学者,牧师和少数的资产阶级混合而成的。Phil Withington通过研究发现,“这些以早期现代公民为支撑的集会几乎没有自由和民主。它们相对于自由言论更为关注规范判断力,相对于包容性的会谈更为关注市民社会,……在现实中,这些集会即培养了公共意识,也培养了爱国主义意识,这也使得它们难以逃脱被盲目拥护的政治和财富与权力的结构性不平等。”[7]最后,Blanning的研究表明在18世纪欧洲的大部分时间里,国家和公共领域是互相支撑的,因此,公共领域既是国家的创造也是国家的延伸[8]。因此,18世纪是否存在资本主义公共领域是应该受到质疑的。

3.哈贝马斯认为邮政仅仅作为公共领域形成的前提而出现,而公共舆论的形成主要依赖于印刷,新闻出版物发挥了强大的冲击力。而17世纪的书信主要是“报平安”[3]52。然而很多历史学家和社会学家通过史料研究却发现,欧洲的邮政网络提供了来自世界各地的信息,这些信息才是私人和公共讨论的主题。Behringer也认为提供公共信息的常规方式在17世纪后期甚至18世纪并没有很大的发展,而欧洲的邮政服务业却开始于16世纪末,而盛行于17世纪初期。哈贝马斯等批评家认为的早期报纸不具有批判性也被Behringer的研究所否定,Behringer首次从细节上分析经济和其他决定性因素共同导致新闻周刊在1605年在斯特拉斯堡的出现。斯特拉斯堡的印刷商是新教徒牧师的儿子,他运用几乎是最初启蒙的方式进行讨论[2]420。

4.在哈贝马斯的著作中基本没有谈到战争的作用,然而大量史学家的论证表明战争对政治公共领域的出现同样具有重要作用,战争关系到公共的安危和境外贸易,所以战争的报道是非常值得管制的,因此战争被认为是早期报纸的“父亲和提供者”。Neumann发现在17世纪的报纸中与战争相关的报道占到总报道的90%,这为公共领域参与到政治交流中提供了条件,Hans-Martin Blitz,Mazura,Brigitte Tolkemitt等学者对18世纪报纸的研究说明这一点。战争通过小册子的方式在17世纪传播开来,这些小册子被反复的印刷,有些甚至是非法的翻印,因而对公共舆论产生重要的影响。并不像哈贝马斯所理解的那样,只有通过全面的将文学主题转变为政治争论才能把公共领域转变成为政治公共领域。17世纪的研究也清晰的再现公共领域的形成是基于印刷媒体的转播与公共对政治事件的关注和参与,而很多情况下这些都是因为频繁战事的影响和需要。

5.哈贝马斯仅仅重视资产阶级公共领域对公共转型的影响和作用,而忽视其他领域。首先,在新旧两个版本的序言中都认为“平民公共领域”是可以忽略的领域,是“资产阶级公共领域历史进程中被压制的变种,可以忽略不计。”[3]5Würgler在研究人民起义时对哈贝马斯的早期公共领域的图景产生质疑,哈氏把公共领域仅仅当成统治者自我辩护的欢呼,他则认为这是一种扭曲的图景。平民公共领域对政府持有一种批判的态度,如果平民受到出现不公正对待和难以承受的赋税的话,他们就会批评政府甚至拒绝政府。第二,区别与资产阶级公共领域的运动是宗教运动,这场运动同样与文学和媒体的发展相关联。并非如哈氏所认为的仅仅是经济因素和文化发展的推动促使公共领域的转型,James van Horn Melton也从宗教的视角论证公共领域的转型,David Zaret从圣经的阅读、经验科学、印刷文化的发展和资本主义的发展四个方面论证了英国公共领域的自由主义模式的产生。2005年,哈氏在Religion in the Public Sphere一文中从六个方面论证了宗教对政治公共领域的作用[9],表明哈氏对宗教在公共领域的形成过程中的重要性的理性认知,此处不再赘述。另外,学术领域不仅在追求真理的方向上也起到积极的作用,还为公共领域的批判打开新的空间。

三

Andreas Gestrich进一步指出,尽管存在大量对哈氏方方面面的批判,但是值得注意的是各种批判仍然是以哈贝马斯的公共理论中的术语为基础,大多数的研究仍然是在哈氏基础上进行修正和完善。这些研究的共性是都强调国家角色,特别是持续提升的期刊市场的力量和它作为公共领域转型的内在动力。另外,研究本身渗透了研究者自己的社会背景,自己的批判动力和批判潜力,所以这些研究都或多或少的暗示了一种更为复杂的公共领域结构转型的模式[2]427。因此,关于存在对哈贝马斯的公共领域结构转型多种解释的可能性,使得资本主义经济的发展,资产阶级的自我意识的出现和国家与社会的分离等因素并非真的如哈氏所说的居于核心位置,而是在不同社会环境中公共领域的实现有完全不一样的原因。

Andreas Gestrich认为上述问题要求必须建构一种理论框架以包容各种不同的解释,他将对问题的解决求助于德国社会学家尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann 1927~1998)的社会分化理论,卢曼是一位把社会功能分化当成现代社会核心问题的重要社会学家。他的这一主导思想理论基础包括两个方面的思想来源:一个是帕森斯的结构功能主义,二是系统论思想。帕森斯认为行为是系统建构的,卢曼理论又区别于帕森斯,他认为系统本身由交往行为所组成并表现为交往行为[10]。

卢曼的社会分化理论把欧洲社会划分为三种社会:古代社会、高度文明的社会和现代社会。古代社会是原始部落社会;高度文明是功能没有完全分化的社会;现代社会则是工业社会。这三种社会分别对应于三种社会分化:区隔分化、阶层分化和功能分化。区隔分化指的是社会由不同的家庭、部落等构成;而阶层分化将社会划分为等级不同的亚系统;功能分化按照特定的功能而形成亚系统。在这三种社会分化中,功能分化对现代社会具有重要意义。卢曼所理解的现代社会是一个功能分化的社会,是由多个亚系统组成的,比如经济、政治、法律、艺术、教育、宗教、大众传媒等等。每一个系统具有独特的社会功能。卢曼的主要观点是,现代社会经功能分化形成的亚系统已经功能化亚系统不受社会特殊阶层的限制,伴随着社会功能性的分化,社会不再使亚系统屈服于一种总体的观点,即每一个亚系统决定与其他系统的关系。在功能分化的社会中亚系统只有通过自己本身的编码起作用[11]。并且,对合理性的判断必须脱离外部的依据,转移到系统当中[12]。

同样,由于世界范围内不平均的功能性系统的发展使得被社会所包容或者是排斥的私人获得其特殊的样式[13]。因此,卢曼认为,政治公共领域的发展和产生不能仅仅在资产阶级出现的背景下研究,而应该更多的放在长期的社会一般结构的转变中和正在形成的有组织交往的功能化亚系统情形中研究。

卢曼明确拒绝存在于哈贝马斯著作中的基本前设,即可以增加政治决定中理性成分的公共交流没有被权力关系所扭曲。他认为哈贝马斯的这种以共识为取向的话语伦理学是对高度分化的后工业社会中所出现的复杂问题的一种毫无希望的不当回应。更关键的是,卢曼对交往理论的社会结构和功能的分析比哈贝马斯的规范方法更符合目前的经验性的历史研究。卢曼的方法使得我们在研究私人领域或社会亚系统过程中能够从功能分化的模式下分析公共交往类型的转化。所以,Andreas Gestrich有些草率的认为卢曼的社会分化理论是研究公共领域结构转型迄今为止还没有开启一种可选择的模型。哈贝马斯也承认,“卢曼的理论,无论是就概念化力量和理论想象力而言,还是就操作的力度而言,今天都是无可比拟的;对他最多会提出这样的怀疑:为了‘获得抽象’而付出的代价是不是太高了一些。”[14]398因为,卢曼以社会分化理论阐释公共领域的产生和发展不符合规范的民主理论的视角,许多西方学者对此展开了无情的批判,哈氏也指责卢曼的技术功能主义削弱了批判的可能性和解放的政治,社会分化理论“把自己理解为一种功能分析……而没有任何超越这些关系的意图和力量。”[14]415因此,法赫斯与特纳认为卢曼已经放弃了社会理论中的规范传统[15]。

四

哈贝马斯的公共交往领域是一个充满怀旧情怀的乌托邦(Utopia),因此哈贝马斯备受争议;然而卢曼的社会分化理论却是一个没有为人类的解放和自由留下空间的敌托邦(Dystopia)。在研究哈贝马斯与卢曼的争论中,为能够准确的把握两者观点的内核,特地与加拿大技术研究所教授安德鲁·芬伯格讨论,芬伯格完全赞同上述的表达,他总结到:哈贝马斯忽略权力的现实意义,而卢曼却完全忽略了人的因素。

如果将问题的解决引到上世纪70年代初哈贝马斯与卢曼的那场旷日持久、影响深远的争论,那将远远超出此次讨论范围,如果把争论引入到先进的现代技术框架去对其加以考察,不仅能够超越哈贝马斯和卢曼所讨论问题的历史局限性,也能够同现代社会热议的主题相吻合,毕竟,技术上先进的社会已经通过定义职业、教育、休闲、医疗、通信和生活环境来让它们的社会成员参与到各式各样的技术网络内部。在现代技术框架以技术批判理论的路径分析现代技术,尤其是对互联网的研究,使我们再次发现公共领域的缓慢恢复和繁荣,这也正是技术哲学家安德鲁·芬伯格的新作《通信技术批判理论》的主题。

芬伯格运用批判的建构主义对通信技术考察后,发现了各种新的社区形式,而社区也就是哈贝马斯和卢曼意义上的公共领域。芬伯格对网络社区作出分析和评价,网络社区的载体毋庸置疑是互联网,但是为什么只有互联网在现代社会能够使公共领域重生,却不是显而易见的问题,通过研究发现,互联网的发展历史是社会建构的过程,而由发展历史决定的内部结构也是社会建构的结果,正是这点才使得互联网的交流特征得以保存,才使得围绕共同的利益和利害关系形成的网络社区得到合理解释。网络社区对社会的影响为公共领域的研究开启了新的视角,参与者从属于某个网络社区是因为具有特殊利益,这些利益产生于他们所参与其中的网络社区所提供的机会和所造成的问题。这些参与者的利益被更好或者更坏的代表取决于网络社区的组织,它为它的成员提供了多种可能性,即它使它的成员意识到他们共同的归属和管理它所需要的主要知识。[16]现代技术社区用互联网去调整网络社区的需求,即满足它们的参与者的利益得到充分代表的需求。在技术领域内的中介机构正在不断增长,在互联网上交流的简易性早就使组织新团体成为可能。这些影响使得网络社区渐渐成为满足人类交往和个人发展的最为主要的场所。人们只有在这种环境下才能对围绕在他们周围的世界作出判断并同其他人讨论他们的判断。[17]

尽管通信技术批判理论主要研究的是对技术的民主干预,但是对技术的研究也造成技术的去魅化,何况在现代社会技术因素已经渗透到社会生活的方方面面,它宛然已经不再是一种手段或工具,而是已经将公共领域包括在内的社会生活本身。所以通信批判理论具有更强的现实性,因此在历史性上是对哈贝马斯和卢曼的超越。

通过在通信技术批判理论的框架内分析公共领域,发现公共领域并不一定仅仅与传统政治相关联,也并非只要具备哈贝马斯所说的三个基本条件就能够产生的,平民领域和其他团体也非如哈贝马斯所说的对公共领域的形成来说毫无意义。通信技术批判理论就是通过对普通网络使用者的研究证明了公共领域的已经渐渐获得重生,这说明一方面卢曼关于公共领域的技术功能主义敌托邦式的解释是站不住脚的,另一方面哈贝马斯为资产阶级公共领域乌托邦式的辩护具有虚假的意识形态特征。

无论是从哈贝马斯所认为的社会福利国家对私人领域的渗透,还是从卢曼的社会功能分化的逻辑必然,都说明在当代背景下现代社会的公共领域结构转型后,较之于自由资本主义时期呈现出萎缩的状态,而通信技术批判理论同样能够解释现代公共领域的发生和发展;同时通信技术批判理论先天的否定和批判维度,也恰恰是哈贝马斯的话语伦理学和卢曼的分化理论所缺乏的。这种否定的维度说明互联网是未完成之物,可以对互联网进行重新设计,网络社区的参与者通过重新设计网络时代的“设计代码”(芬伯格语),建构互联网时代的公共领域,这已经成为不可忽视的事实。公共领域已经发生深刻的变化,它既不同于卢曼所认为的操作主义的逻辑,也不同于哈贝马斯的理性交往的乌托邦理想。

目前运用通信技术批判理论分析公共领域结构转型的研究才刚刚展开,距离形成规范的系统化还有很大距离,在此以通信技术批判理论的视角讨论公共领域未免有简化的嫌疑,然而限于篇幅只能进行简要的概括和论述。