农业比较收益低吗?——基于不同成本收益核算框架的比较分析及政策含义

2011-08-27唐茂华黄少安

唐茂华 黄少安

(山东大学经济研究院,山东济南 250010)

一、引言

农业比较收益是涉农领域的基础性问题,也是诸多涉农问题学术研究的立论基础,更是当前我国实行“工业反哺农业,城市反哺农村”以及农业补贴等诸多涉农政策的重要理论依据。一直以来,农业比较收益低是学界和政府部门的普遍观点,且从既有文献来看,多是将其作为一个无需多加讨论的先验“定律”而被论及[1],缺乏缜密的数据基础和深入分析。实际上,这种“先入为主”的简单化处理方式,并不利于对我国农业经营状况和农民经营行为的深入了解,尤其是无助于对我国涉农政策具体的传导机制和影响机理进行深入研究。

简而言之,农业比较收益是指农业与其他经济活动在成本收益方面的相互比较,是相同资源投入下获得收益的一种相对差异状况[2](P1—12)。农业比较收益可以用成本利润率加以测度。自1953年起,我国开始进行农产品成本调查核算工作,并从1962年开始实施全国性的农产品成本收益年度调查,这为我国积累了丰富的农产品成本收益核算资料,为开展农业比较收益研究提供了系统可靠的数据资料。早期的成本收益核算主要是基于人民公社和集体经济而展开,用以降低人民公社的生产费用,提高经营管理水平,同时也为国家制定农产品价格提供理论依据[3][4]。进入20世纪80年代后,随着家庭承包经营制度的建立以及社会主义市场经济体制的不断完善,农产品成本收益核算的实施对象由原来的人民公社转向农户,实施目标也逐步转向动态掌握农业生产收益情况,并服务于增加农民收入、实施农业补贴等涉农政策。

一些文献对农产品的成本收益进行了专题研究,大多基于农产品成本收益核算体系及其调查数据展开,并主要集中在两个方面:一类是利用相关的调查数据对农业成本收益状况进行实证分析,用以动态掌握历年的农业比较收益状况。诸如,黄连贵、刘登高利用1980~1993年的数据分析指出,1990年以来农产品的综合经济收益明显下降[5];国家计委价格司农本处利用2001年的调查数据分析指出,当年我国大部分农作物的生产成本稳中有降[6];姜长云同样利用历年调查数据分析指出,我国已经进入农产品成本快速上升阶段[7]。总体来看,这些研究充分利用了现有调查资料,但对于成本数据背后的经济含义缺乏必要的解读。另一类是对农产品成本收益核算指标设置进行理论分析,并提供优化建议。其中,研究颇多的是关于活劳动(家庭用工)的核算问题。如魏双凤指出,农产品成本核算应纳入活劳动,且其估价应以农民必要生活资料价值为依据[8];杨昕波指出,农产品成本核算应纳入人工费用,且由实际用工数量乘以标准用工单价得出[9],而这正与现行成本核算方法一致;另外,韩峰对我国不同时期的核算体系进行了比较研究,并提出了改进建议[10](P1—13)。应当说,这些理论研究为改进我国农产品成本收益核算体系提供了理论指导,并在2004年新农产品成本收益核算体系中有所体现。但自新核算体系实施以来,对该指标体系的改进及其经济含义的深入探讨则显匮乏。

为此,本文拟以历年全国农产品成本收益的统计资料为基础,以种植业①为例,对农业比较收益进行深入分析和全面解读,以期对农业比较收益有一个更为全面的理解和判断,尤其是透视相关数据背后的经济含义及其所引申的政策含义,从而更好地分析农户经营行为,特别是对我国制定相关涉农政策提供参考。

二、农产品成本收益核算体系的演进及其解析

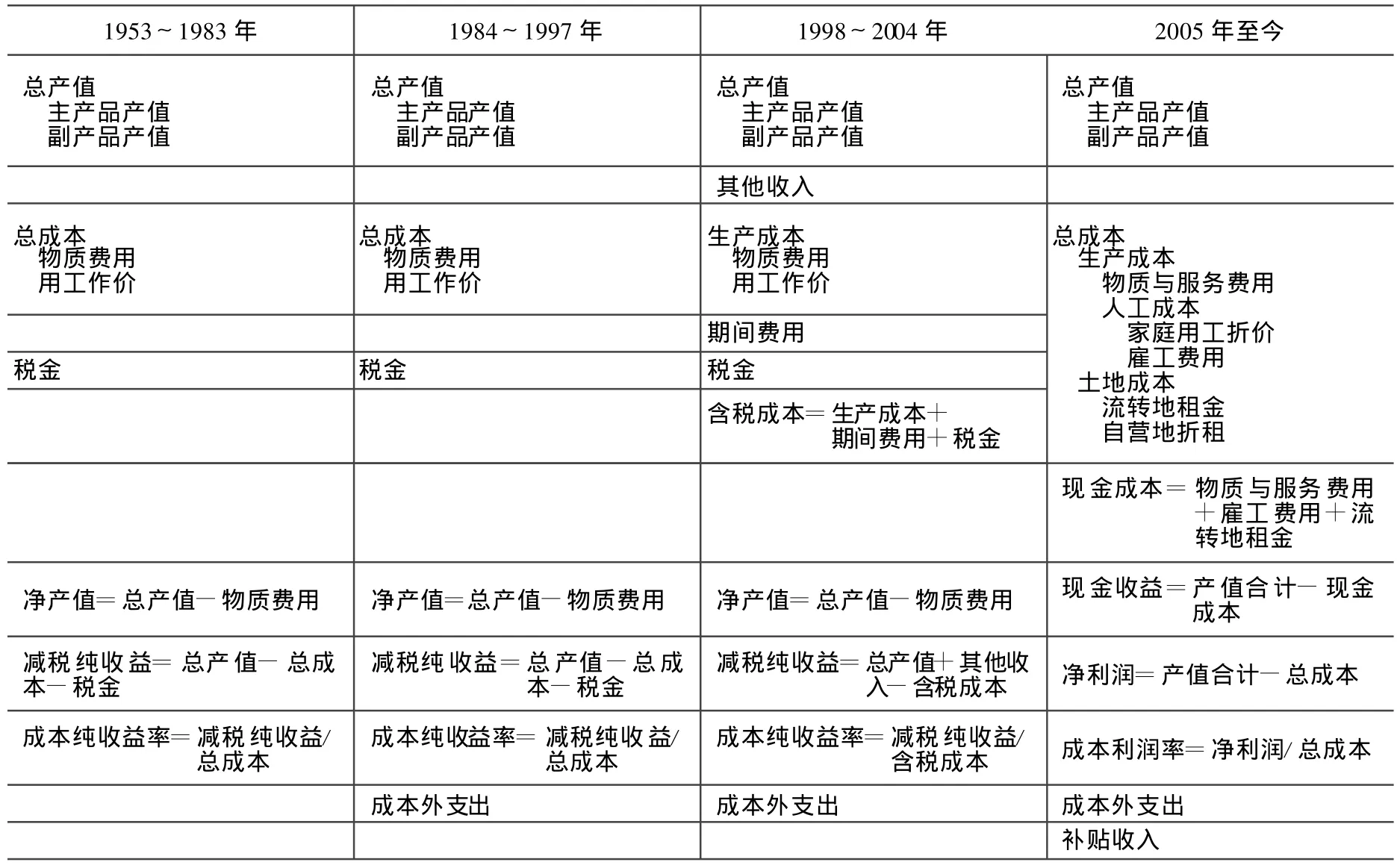

农产品成本收益核算体系由农产品产值、农产品成本和农产品收益三类指标构成,基本逻辑关系为“农产品产值-农产品成本=农产品收益”。农产品成本调查核算指标体系经过数次调整(可以划分为四个阶段,分别为1953~1983年、1984~1997年、1998~2004年、2005年至今),目前最新的为2004年确定、2005年开始实施的指标体系(下文简称新指标体系)(见表1)。

相对而言,1984年调整后的指标体系较之前变化不大:(1)主要是适应农业生产由集体生产向农户家庭生产的转变以及农业生产技术、物质投入变化的情况,进行一些小项的调整。(2)在大项方面,增设“成本外支出”指标,用来核算与农产品生产过程无关的各项费用和人工支出,如村提留、乡统筹等。(3)在具体指标计算方法上,从1984年起,劳动日作价的计算公式为“某年农业劳动日工价=(当年农民年均生活消费支出×每农业劳动力负担人口数)/全年劳动日天数”②。

1998年指标体系的调整主要是为了适应新财务制度的要求,对成本和费用项目做了重新划分:(1)增设“其他收入”指标,用来核算农民从除主副产品之外的其他渠道直接或间接得到的收入。(2)将总成本中与直接生产过程无关但又与生产活动有关的费用分离出来,增设“期间费用”指标,具体包括土地承包费、管理费、销售费及财务费等。(3)将总成本划分为生产成本、期间费用和税金三部分,并通过增设指标“含税成本”加以体现。

2005年开始实施的新指标体系进行了较大的完善,这主要是为了适应取消农业税和实行农业补贴的新形势,并使指标体系更加完善和直观:(1)取消了“其他收入”和“期间费用”指标。(2)取消了“税金”指标,增设了“补贴收入”指标。(3)重设“总成本”指标(之前这一指标体现在“含税成本”中),并将总成本分为生产成本和土地成本。其中,生产成本下的小项“物质费用”变更为“物质与服务费用”③;将“用工作价”指标改为“人工成本”,并在其下增设“雇工费用”和“家庭用工折价”两项指标;首次将土地成本纳入成本核算范围,增设“土地成本”指标,并在其下增设“流转地租金”和“自营地折租”两项指标。(4)增设“现金成本”指标,用以指生产过程中为生产该产品而发生的全部现金和实物支出,具体包括物质与服务费用、雇工费用及流转地租金。将“净产值”指标转变为“现金收益”指标,用以指产品产值减去为生产该产品而发生的全部现金和实物支出后的余额,反映了生产者实际得到的收入(包括现金收入和实物折算为现金的收入)。(5)将“减税纯收益”改为“净利润”,用以指产品产值减去生产过程中投入的资本、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额,反映了生产中消耗的全部资源的净回报。“成本纯收益率”改为“成本利润率”,用以反映生产中所消耗全部资源的净回报率。

总体来看,新指标体系进一步完善了成本核算的科学性和系统性,更加贴近实际,直观、较全面地反映了农业生产的实际支出和实际所得。特别是对人工成本和土地成本中的实际成本和隐性成本都进行了科学核算:将人工成本中的雇工费用和农户自己劳动的机会成本区分开,将土地成本中农业生产者承租他人土地时支付的实际费用与生产者耕种自己土地(自己拥有土地经营权)的隐性成本区分开来。

表1 四个阶段农产品成本收益核算指标体系比较

三、基于两种成本核算框架的农业比较收益

农产品成本收益核算的五个主要指标为:收益指标两个(主产品产值、副产品产值)、成本指标三个(物质与服务费用、人工成本、土地成本)。在具体核算过程中,对核算指标有两种不同的处理方式,可将其定义为实际支出(收入)法和虚拟支出(收入)法。前者是指以实际发生的收支额为核算依据,具体指标包括主产品产值、副产品产值中的售出部分;物质与服务费用;人工成本中的雇工费用;土地成本中的流转地租金。后者是指并不存在实际市场交易行为,但需要以某种科学依据进行估算,具体指标包括主产品产值、副产品产值中的留存部分;人工成本中的家庭用工折价;土地成本中的自营地折租。显然,对于前一部分支出(收益)的统计和核算是按实际收支计入,是客观的。但对后一部分支出(收益)的统计和核算则带有主观性,这主要反映在家庭用工折价和自营地折租两个指标上④。家庭活劳动和自营地这两大自有要素的成本核算方法对于农业比较收益的测度具有十分关键的影响。在下文中,本文将重点讨论这两个成本指标的不同核算方法,并以“三种粮食平均”为例来测度农业比较收益的变化,并揭示其背后的经济及政策含义。

(一)基于实际物质成本的农业比较收益

此时,以农户的实际收支作为考察对象。家庭用工折价和自营地折租作为自有要素,是一种隐性支出,并未在实际支出成本中,在此,将其排除在实际成本核算之外。由此得到,农业比较收益(剔除补贴收入和成本外支出)为:

而事实上,当考虑农民的实际收支发生额时,还需将成本外支出和近年来实行的农业补贴收入纳入考察范畴。此时,农业比较收益(包含补贴收入和成本外支出)为:

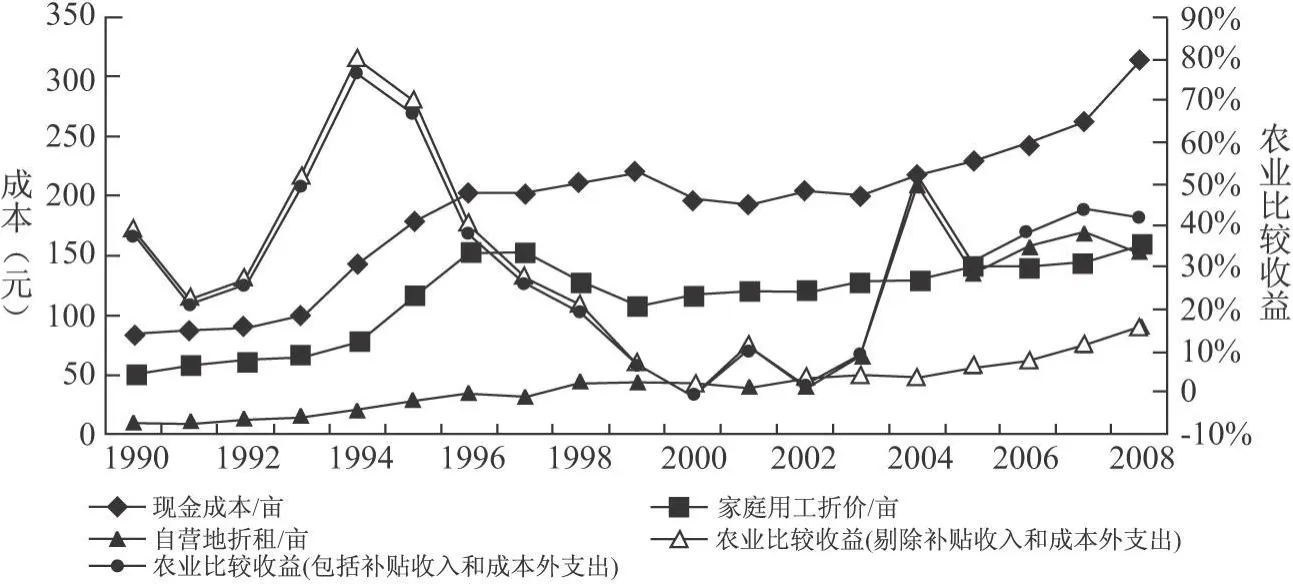

根据新指标体系调整后的历年调查数据⑤,可以计算出历年的农业比较收益(见图1),并得出两个结论:(1)基于实际物质成本的农业比较收益很高。即便是比较收益较低的1999~2002年,最低也达到80%以上。近年来,农业比较收益呈现快速上升态势,2008年包含补贴收入和成本外支出的农业比较收益达到153%。(2)比较两条农业比较收益曲线,不难看出,农业补贴对于提高农业比较收益的效果并不显著。其原因在于,当前农业补贴的总体水平仍不高,且补贴范围太广,难以起到大幅提高农业比较收益的作用。由于所利用的成本收益数据最为客观,因此可以说,基于实际物质成本的农业比较收益最具有可信度,故能较好地反映农业生产经营情况。

图1 基于实际物质成本的农业比较收益

(二)基于隐性虚拟成本的农业比较收益

由于家庭用工折价和自营地折租是自有要素,所以对于农户而言,是一种隐性支出。但将农业生产作为考察对象,这确实是农产品产出所必不可少的组成部分。由此,依据新指标体系中相关成本的核算方法,农业比较收益(剔除补贴收入和成本外支出)为:

根据新指标体系调整后的历年调查数据,可以计算出历年的农业比较收益(见图2)。不难看出:(1)较之基于实际物质成本的农业比较收益,基于隐性虚拟成本的农业比较收益Ⅲ(Ⅳ)要低得多,尤其是较低年份的2000年和2002年分别为-0.89%(-0.71%)和1.31%(1.85%)。(2)随着2002年以来粮食价格的恢复性上涨,支农力度不断加大,农业比较收益快速提高,2007年和2008年的农业比较收益Ⅲ(Ⅳ)分别为38.5%(43.5%)和33.1%(41.8%)。一般认为,大多数行业的净利率普遍

农业比较收益Ⅲ正好对应新核算体系中的“成本利润率”指标。进一步地,将成本外支出和农业补贴收入纳入考察范畴。此时,农业比较收益(包含补贴收入和成本外支出)为:在10%左右。由此可见,农业比较收益并不低,远高于一般行业的利润水平。

图2 基于隐性虚拟成本的农业比较收益

四、高农业比较收益与低农民收入的二元悖论及其解释

不难看出,基于两种不同的成本核算体系的农业比较收益都较高,显然这与人们的普遍认识存在偏差。但是,农民的低收入状况却是不争的事实,由此高农业比较收益与低农民收入形成二元悖论。对此,有必要对上述成本指标的核算方法进行进一步解析。

新指标体系中家庭用工折价的具体计算方法为:

其中,劳动日工价的计算公式在1997年之前为:

1997年,随着双休日的推行,计算方法演变为:

2004年,劳动日工价的计算方法以农村居民人均纯收入为依据,进一步演变为:

公式(6)和公式(7)中的280(254)天是根据日历天数除去星期天(双休日)和节假日得到的,其引申的含义是,每个劳动力按公式中计算的劳动日工价,一年劳作280(254)天,就可以维持其个人和负担人口的全年基本生活消费。如果劳作不足280(254)天,则会影响基本生活消费。而公式(8)引申的含义为,每个劳动力按公式中计算的劳动日工价,只有劳作365天,才能维持家庭平均纯收入。

显然,以上方法的理论基础是马克思关于劳动力再生产的理论,劳动力的价值是生产和再生产劳动力所耗费的消费资料的价值。以此来核算劳动力价格,意味着劳动力只能获得最低生存工资,仅仅反映了农业劳动力简单再生产的价值,而没有反映农业劳动力扩大再生产的需要,没有考虑农民提高生活水平的需要,没有考虑农民希望接受教育培训、提高素质的需要[11],大大压低了劳动力价值。

另外,家庭用工天数是指家庭劳动用工折算成中等劳动力的总劳动小时数按照标准劳动日折算的天数,计算方法为:

家庭用工天数=家庭劳动用工折算成中等劳动力的总劳动小时数/8小时 (9)

这种折算方法忽视了农业劳动的季节性特点,农民不可能像工业生产那样满负荷工作,而只能根据农业生产需要连续或间断地投入或多或少的劳动时间[12]。由此,导致农业劳动时间较短,而这种非充分就业状态本质上是“非自愿失业”,而这正是农业作为“弱质产业”的本质属性。根据表2,以户均耕地规模约9亩来计算,2003年和2008年家庭劳动力的工作天数分别仅为95.4天和66天,家庭劳动力要素的自我支付则分别为1 154元和1 425元⑥。显然,即便以一个农业劳动力来衡量,他也处于严重的非充分就业状态。由此可见,由于农民处于非充分就业状态,家庭农业劳动的收益不能充分兑现。在本质上,是由于家庭土地经营规模过小,导致尽管农业比较收益较高,但土地面积的“乘数”过小,农业绝对收入(=农业比较收益×土地经营规模)必然很低。

表2 历年家庭用工数量、劳动日工价及家庭用工折价

此外,再考察另一个重要的成本指标——自营土地折租。其计算方法是参照当地土地转包费或承包费净额计算,可以说这基本反映了自营地投入生产的机会成本。但由于目前农村土地流转市场不发达,交易成本较高,土地机会成本有被低估的倾向,不能有效反映土地资源的稀缺性。

五、基于农业比较收益的涉农政策取向

在“三农”综合发展的框架下,提高农民种粮积极性,确保粮食安全,促进农民增收是政府涉农政策的多重目标。自2004年起,我国开始实施粮食直接补贴政策,将流通环节的补贴转变为对种粮农民的直接补贴,这是近年来最为重要的政府支农政策之一。早在2004年之前,关于是否实施粮食补贴存在两种不同观点的争论。林毅夫提出中国不能也不应增加对农业的补贴,主要理由包括目前的财政收入无法支持大规模补贴、农产品补贴执行困难等[13]。相反的观点则认为增加农业补贴是必然选择[14]。最终,这一理论争论以2004年开始全面推行粮食直补而告一段落。

但随着近年来粮食直接补贴的逐步实施,林毅夫所提到的问题并未得到根本解决。从本文的分析不难看出,通过增加农业补贴和减少农业成本外支出的农业比较收益(农业比较收益Ⅱ和Ⅳ)并没有得到明显提高。直接补贴收入仅占农业收入的很小比例,其根本原因在于农业补贴面向中国26 800万农户,基数过于庞大,“输血式”的支农政策难以有效提高农民收入。

为此,从农业补贴本身的政策调整来看,政府支农的具体实施机制有待进一步优化完善,粮食直接补贴政策面临转向。应使补贴对象逐步向种粮大户和粮食主产区倾斜,从而提高补贴效率,使农业补贴真正起到促进粮食生产的目的。与此同时,由于粮食补贴在微观层面增加了土地增值预期,使农户更加“固守”自己的小块土地,从而有碍土地流转。因此,如何实现粮食补贴与促进土地流转之间的政策协同是一个亟待研究的新课题。

跳出农业补贴政策来看,农民收入低的根本原因是土地的经营规模过小。土地规模经营是发展现代农业的必然趋势,但当前中国正面临小农经济的困局。在农业比较收益较高的条件下,特别是随着农业补贴政策的实施,农户家庭普遍采取兼业化经营模式。农户不愿放弃土地经营,而是继续保有细碎化的土地资源,其表现形式是将家庭作为一个基本决策单元,在工资经济和农业生产之间进行劳动力的家庭内分工,具体表现为主要青壮年劳动力——男劳动力或青年夫妻共同进入工资经济,而老人和孩子留守农村和农业。其结果是不利于农业现代化进程,也造成了农业劳动力的老龄化、劣质化和空洞化。同时,农业的自给性特征进一步强化,农产品的商品化率始终维持在50%左右,尽管近年来由于农产品产量的提高,商品化率也有所提高,但仍很低。农产品商品化的实质是农民留足自需之后“多余”的产品进入市场,而以自给为主导的生产模式与农业产业化进程仍有很大的差距。

由此可见,增加农民收入、实现农业现代化的长效机制仍是促进土地流转和规模经营。从当前具备操作性的政策措施来看,主要包括三个方面:一是增加非农就业机会,促进家庭主要劳动力要素的市场化。通过创造更多的非农就业机会,完善城乡统一的劳动力市场,创造更加公平合理的市场就业环境,从而为农业生产者提供更多更好的替代性就业机会。二是为非主要劳动力要素提供替代性收入补偿。当前,农业生产的老龄化趋势不断强化,这既不利于老人健康,也阻碍了土地流转。当务之急是提高老人从事农业生产的机会成本,可以探索将农村养老与退出土地生产结合起来,采取“退休补助金”等形式,鼓励他们退出土地经营,促进土地流转。三是促进土地要素市场化。主要是建立健全土地流转机制,加强服务平台建设,规范土地流转的运作和管理,从而通过不断降低土地流转的交易成本,充分兑现土地要素的机会成本。

六、结论

农业比较收益低吗?本文对农产品成本收益核算的指标体系及其经济含义进行了分析。研究表明,基于两种不同成本核算框架的农业比较收益都不低:(1)基于实际物质成本的农业比较收益(以农户实际收支作为考察对象,不考虑自有要素成本)很高。以2008年为例,农业比较收益Ⅰ(Ⅱ)分别高达138%和153%。(2)基于隐性虚拟成本的农业比较收益(考虑自有要素成本,且以农产品成本收益资料中所采取的核算方法进行计算)有所降低,但相对其他行业而言并不低。以2008年为例,农业比较收益Ⅲ(Ⅳ)分别为33.1%和41.8%。

由此,高农业比较收益与低农民收入形成二元悖论,其根本原因在于农业生产的季节性特点导致存在大量的“非自愿失业”,家庭农业劳动的收益不能充分兑现。在本质上,是由于家庭土地经营规模过小,导致尽管农业比较收益较高,但土地面积的“乘数”过小,农业绝对收入必然很低。

由此引申的政策含义包括:(1)就农业补贴政策本身而言,其具体实施机制需要进一步优化完善。一方面,将补贴对象向种粮大户和粮食主产区倾斜,提高粮食补贴效率。另一方面,要探索实现增加粮食补贴与促进土地流转之间的政策协同机制。(2)跳出农业补贴政策来看,解决农业问题的长效机制在“农业之外”——促进土地流转和规模经营,具体的可操作性对策包括:增加非农就业机会,促进家庭主要劳动力要素的市场化;为非主要劳动力要素提供替代性收入补偿,促使其退出土地经营;促进土地要素市场化,降低土地流转的交易成本。

注释:

①下文中农产品成本收益核算以“三种粮食平均”为对象计算,即稻谷、小麦、玉米平均。

②农业合作化时期,劳动计价是以集体支付给农业劳动者的实际报酬来计算。实行家庭承包制之后,由于农户并不给自己支付报酬,人工费用成本是一项隐性成本,故采取全国统一的劳动日作价来计算。

③“物质与服务费用”是指在直接生产过程中消耗的各种农业生产资料的费用、购买各项服务的支出以及与生产相关的其他实物或现金支出。其与之前的“物质费用”指标相比,将新兴的“技术服务费”等纳入名下,2004年版:物质与服务费用=1998年版:物质费用+期间费用+税金-土地承包费。

④主、副产品的留存部分由于存在具有参考依据的市场交易价格,实际核算中也是据此计算的,因而其核算数据是有可靠性的。

⑤具体数据可参考历年《全国农产品成本收益资料汇编》,其中2004年之前的数据可以根据最新指标体系转换得到。篇幅所限,无法在文中列出。

⑥具体计算公式为:家庭用工折价=家庭用工数量×劳动日工价;家庭劳动力工作天数=家庭用工数量×土地经营规模;家庭劳动力要素自我支付=家庭用工折价×土地经营规模。

[1]王东京.政府为何补贴农业[J].农产品市场周刊,2008,(46):12—13.

[2]刘建平.农业比较利益论[M].武汉:华中科技大学出版社,2001.

[3]孙耀君.关于社会主义社会中农产品成本问题的讨论[J].经济研究,1956,(6):156—164.

[4]作沅.关于农产品成本调查和计算的若干方法问题的探讨[J].经济研究,1961,(8):9—24.

[5]黄连贵,刘登高.我国主要农产品成本收益的变化分析[J].农业技术经济,1995,(3):5—10.

[6]国家计委价格司农本处.我国主要农作物生产成本稳中有降[J].价格理论与实践,2002,(6):32—33.

[7]姜长云.农产品成本较快上升分析[J].宏观经济管理,2009,(1):47—49.

[8]魏双凤.关于农产品成本中的活劳动估价问题[J].农业经济问题,1980,(11):42—45.

[9]杨昕波.试谈农产品成本核算中人工费用的计算[J].农业技术经济,1988,(1):56—58.

[10]韩峰.中国农产品成本收益核算指标体系演变及改进研究[D].北京:中国农业大学,2005.

[11]万劲松.完善我国农产品成本核算体系的设想[J].价格理论与实践,2002,(7):39—40.

[12]胡靖.非对称核算理论与农户属性[J].开放时代,2005,(6):92—97.

[13]林毅夫.有关当前农业政策的几点意见[J].农业经济问题,2003,(6):4—7.

[14]张德元.我国现阶段究竟要不要增加农业补贴[J].中国经济信息,2003,(20):37—38.