黑龙江省国有林区企业经营方式转换研究

2011-05-28张贵海

张贵海

(黑龙江省经济管理干部学院,哈尔滨 150080)

黑龙江国有林区是全国最大的林区,木材蓄积量占全国木材的近30%。自20世纪60年代起,伴随着国家全面建设的步伐,国家加大对黑龙江天然林的开发和利用。至20世纪80年代末,黑龙江省内建设和规划的国有林业企业区划达42处(林业局)。与南方的集体林区相区别,黑龙江的国有林业企业建设在很长时间内,由于国家基本建设对林木资源的过度依赖,国有林区超采超伐现象严重,致使林业企业出现了“两危”。对于国有林区的困境,本世纪初国家制定了“天保工程”扶持政策,建立了“天保工程基金”。帮助国有林业企业度过了资源匮乏的困难期。

进入21世纪,我国的林业企业加快了市场改革步伐,南方集体林区以林权转换,林木市场流通为主体的改革,提升了林业企业的生产效率和经济效益。在黑龙江国有林区,也将林权流通,地权转移纳入改革的重点。伊春林管局在林权改革方面进行大胆探索和实践,取得了积极成果[1]。

国家的十二五规划,对国土生态安全更加重视,对以林木为基本生产资料的国有林业企业的认识又提升到更高的层面。横亘在黑龙江省境内的大小兴安岭,规辟为国家林业生态区[2]。国家制定了一系列优惠和保护政策,鼓励和支持国有林业企业转变经营方式。提倡林区职工脱离以林木加工为主的创业模式和适度人口迁移。改造棚户区,加快小城镇和新林区建设。

在全球化环境保护和生态恢复的潮流下。国有林业企业面临着一个艰难的选择。是继续坚持以林木加工为主、森林培育为辅的加工型企业经营方式?还是转变为以森林培育为主的环境保护,生态再生的社会服务方式?在经济利益和社会效益的两难中做出选择。在林木资源日渐贫乏的状况下,对于林业企业自身生存和发展而言,应该是一个迫切的课题。笔者尝试从经营方式转换角度,替企业把脉。

1 转换经营方式的背景

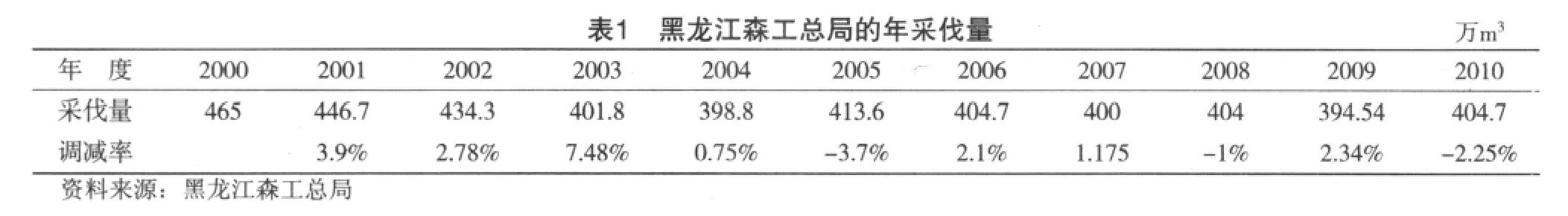

①林业企业转换经营方式是大势所趋,主要表现在林木可采资源稀缺,林业企业的主伐任务量减少(见表1.)。平均每年以2%的速度减少。10年期间累计减少13%。还有林木质量劣化,采伐量和木材利用率,出材率不成正比例。由于采伐施业区域偏僻艰险,增加采伐成本。出现了林业企业采伐效益递减现象。采伐越多,亏损越大。与其采伐,不如直接蓄积活立木,发挥立木的生态效益和辅助经济作用。发展林下林间资源,补偿立木资源。林业企业也认识到光靠木材采伐和加工对于企业发展不是长久之计。林业企业要注重后续资源的培育,加大植树造林力度。恢复林区的生态功能。

?

②林业企业转换经营方式也是生态和环境保障的需要。全球对生态保护的意识不断增强,伴随着工业文明的副产品——环境污染和生态恶化已经威胁到人类的生存安全。在全球对碳排放过程要求各个国家承诺减排的压力下,对于发展中国家,降低碳排放量,不仅要在源头上减少排放源,更要在排放过程中强化排废的清洁力度,减少大气中的二氧化碳含量。工业手段的减排净排工序,虽然可以减少排放量,但也会增加空间负担,制造新的污染。我国曾经在南方工业发达省份,采取强行拉闸限电的手段,承诺实现排放目标。企业为了经济利润,购买发电机自己发电。规模性的国家电网,变成了游击队式的迷你电源。造成新的凌乱污染源。并且又拉动石油供给,而石油的冶炼过程却又造成了环境的污染和碳排放量。最后出现了所谓的“区域净空”效应。甲地里晴空万里,乙地天空阴霾,这种减排的效果,不是真正降低了大气中的二氧化碳含量,而是出现局部转移,给不同地区造成更大的负担。甲地的减排,致使乙地增排。对大区域经济利益而言,相对成本大于相对利润,产生了碳排放过程的转移支付现象。

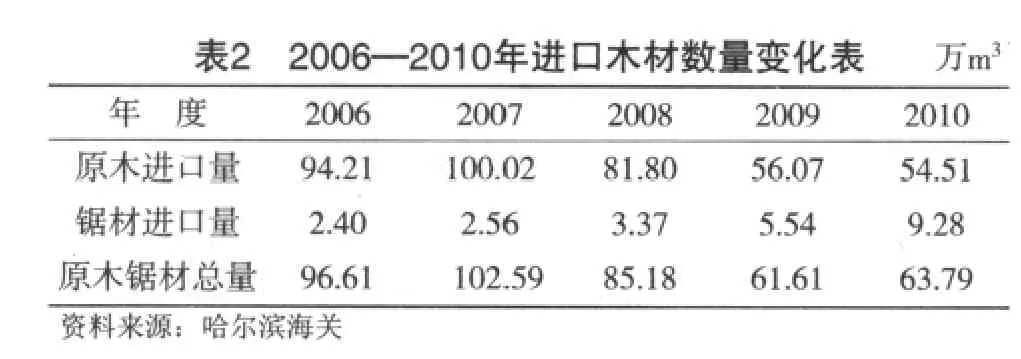

③现代生产生活方式对林业企业的辐射效果增强。林区落后的生产方式必然淘汰;自采自用自给自足的小农经济意识对资源是一种浪费。现在林区的木材加工企业,在市场经济的冲击下,对于原材料成本和加工成本精打细算,自采自伐不如异地购买。特别是黑龙江省毗邻俄罗斯。俄罗斯的木材林相、树种、质量、价格优势已在市场中显现。在黑龙江省,各林业局跨局采购,跨省、跨国采购已经成为主流。每年从绥芬河、满洲里、黑河等口岸进口的木材已冲击到黑龙江省林业企业的木材采伐(见表2)。

?

2007年进口量已经占黑龙江省木材采伐量的30%。企业追求原材料成本最小化的行为,已经将木材资源大省优势消费殆尽。特别是优等树种,象柞木、水曲柳、色木等,吉林林区,内蒙古林区,大兴安岭林区的优势已经大大超出黑龙江省。所以,我们与其在市场上玩“田忌赛马”不如另辟蹊径,寻找我省林业企业的相对优势。转变经营方式,寻找新的经济增长点。

2 转换经营方式的策略

鉴于以上分析,对于黑龙江省国有林业企业,要尽快转换经营方式,重新认识森林和森林工业,整合林区资源,把林区的国家政策优势、区域优势、地缘优势、资源优势四位一体。把看不见摸不着的社会效益用经济效益表征出来。提高林业企业经济效益,增加林区人民的生活福祉。

2.1 转换林业企业经营方式必须立足政策支持

国家在十二五规划中对环保和生态越来越重视。而林业企业在开展主营业务的同时能够创造更大的生态效益。大小兴安岭林区被国家确立为生态功能区。承担涵养国土,清洁水源,净化空气,阻隔风沙的生态任务。但是,这种任务是看不见摸不到的,很难用经济手段测量,用经济效益衡量。而林区为森林养护所付出的成本核算仅仅和活立木,木材生长量,木材蓄积量挂钩,而与创造效益最大的社会生态效益却完全脱节,百万林业工人扮演生态环保系统的“活雷锋”角色。

林业企业的社会功能和森林自然功能息息相关。用经济学术语概括,林业企业是典型的“外部经济”、“内部不经济”,或者是“内部少经济”、“外部多经济”的企业类型。林业企业和围墙式企业最大不同点,就是林业企业功能的公共性特征和社会服务性特征。因此,要把社会服务性的投入产出进行测算,市场不补偿,社会不补偿,那就要求政府进行公共补偿。无论是经济补贴,还是税收倾斜,或是政策优惠,都是林业企业争取的立足点。

2.2 转换经营方式必须立足资源优势

对于林业企业的资源优势,我们往往是只见树木不见森林,只见绿荫,不见黑土。其实,林地资源是林业企业的最大资源。黑龙江省国有林业区总经营面积1006万hm2,约占全省国土面积的1/4,其中有林地面积761万hm2,占全国国有林区的29.3%,活立木总蓄积6.3万亿m3,占全国国有林区的27.7%。毋庸置疑,黑龙江省的工农产业都受到绿色屏障的庇护。就全国范围而言,特别是华北地区也得益于森林绿色福音。广袤的林地资源是任何企业无法企及的。盘活林地资源,林地的开发利用,林地转移流通都会给林业企业创造更好的机会。林地地表资源和地下资源一直没有得到科学开发利用。踩着脚下的资源,成为伸手讨要的乞丐。林区的空气负氧离子含量是工业城市的上百倍,在全民崇尚自然的情况下,怎样把林区的负氧离子转化为金子?应该是转变经营方式的最好探索。我国是淡水匮乏的国家,人均占有量排在世界末位。城市的水污染与水匮乏已是不争的事实。但是,在全国范围内,林区的青山绿水并没有真正开发出来。即使开发了,市场上也没有扩展。当我们品味“农夫山泉有点甜”时,掬一捧林区的地下水,比较是不是更有口感?但是,这么多年,林业企业的项目都是围绕林木,盯着森林,没有抬头看看林区的湛蓝天空?低头看看地下的甘甜泉水。此外,矿藏储量也是不容忽视的财富,需要林业企业真正靠山爱山,看山吃山,靠山用山。一句话:靠山林致富,靠林地发财。

3 转换经营方式的途径

3.1 转换经营方式以服务业为突破点

林业职工应该是企业的宝贵财富,是我国建设的拓荒者。丰富的人力资源本应是林业企业的发展优势。可是,由于林业多年的粗放经营,效益低下。员工却成了企业的负担。林业职工低工资低福利现状,是我国产业工人中最特殊最典型的例证。林业企业的政企合一现象,又给林业企业背上了额外的社会负担。改革开放以来,工业企业关停并转,经历了大刀阔斧的改革。企业负担的社会化转移,给工业企业松了绑,减了负。而林业企业一直是负重前行。小企业大社会的双重角色决定了林业企业必须先从服务业开始转换,走剥离、转换、再生的路子。

服务业是个大产业。如果按着社会分工,服务业属于第三产业。服务业涵盖的范畴,依据不同经济学理论的认知有差异。笔者认为,游离于第一二产业之外的都应属于服务业。也可以说,凡不是生产有形产品,实物产品的产业类型都属于服务业。林业职工都是具有一定生产技能和职业素质的产业工人。企业的富余劳动力,是相对于林业生产对象的相对富余。可以将这部分富余人员转移到其他行业,或者国外劳务输出。而劳务输出正是服务国际化分工的必然。近年来,黑龙江省通过和俄罗斯远东边疆区的劳务合作,大量的林业工人开发俄罗斯远东,采伐森林,耕种农地。通过人力和资源互补,进口大量国内需要的原料资源,一举两得、互惠双赢[3]。就是一个成功的尝试。

3.2 转换经营方式以大力发展衍生产业为衔接点

林业企业虽然出现危机,林木资源属于可再生性资源。虽然由于政策的偏颇,造成森林大量减少,但是,保证森林天然更新,人工更新的条件和环境仍然存在。在可预见的将来,对林业的社会需求度更会提升。所以过去我们一直强调要建立支柱产业,发展主导产业。但是,经过实践检验,在林区还没有一种产业可以在就业领域,在产业持续发展方面完全取代林业的传统加工业和营林业。因此,笔者认为,应该用主旨产业替代所谓的支柱产业和主导产业,将营林业和精深加工业归纳为主旨产业。确定新的产业集合概念更科学,更有利于林业企业的发展方式。

衍生产业是依附于林地资源和主旨产业的边缘产业,称之为替代产业。但是,在新产业发展初期,产业规模有限,对劳动力的吸纳能量有限。所以,林区企业的衍生产业尚有发展空间。按林业企业可利用资源分类,旅游业、采掘业、养殖业,商业都属于衍生产业范畴。其实,黑龙江省林业局开发森林公园,建设滑雪场,就是在尝试大力发展衍生产业。在日本、台湾,林业企业转换经营方式,彻底改变了林业企业的原有企业功能。在保护主旨产业的条件下,大力推进衍生产业的开发,对林业企业资源赋予新的价值定位,林业企业资源焕发新的活力。

3.3 转换经营方式以科技为立足点

科技是第一生产力,企业转换经营方式,必须立足于科技创新,用科学和先进技术工艺改造传统产业。随着全球性的低碳减排目标日渐临近,林业的生态吸碳功能越来越被社会认知和接受。其实,做好碳汇课题,对于林业企业将是一次凤凰涅 。碳汇的设计、计量、转化和交易模式应该建立在科学的测算基础上[4]。笔者认为,如何将森林的吸碳功能转换为林业企业的经济优势,一要突破碳汇的物质统计。在国际期货市场,原油是以桶为计量单位,黄金以盎司为计量单位。那么,要把减排功能用碳量表征出来,必须有科学的测算和计量。二要突破有型市场的交易模式。吸碳减排功能是看不见的,但是会感觉到。这种看不到感觉得到的物质形态,其价值和使用价值是人类劳动和自然演化的统一。但是,其使用价值的社会性和其他商品的归属性不好区分,要在市场中自然形成买方卖方市场会有阻力。因此,要借鉴期货市场和指数交易模式,把这种虚拟交易商品化。三是价格形成。即便能用科学的测算把吸碳功能量化,吸碳量化单位和交易货币单位如何对接,是林业功能市场价值实现的必由之路。

3.4 转换经营方式以建设和谐林区为出发点

林业企业的经营方式转换,不是靠分流减员,向社会甩包袱。特别是林区的特点和历史渊源,包袱既不好甩,也甩不出去。自成体系的企业生产方式,单一的林区产业模式,林业职工已经和森林成为共生一体化。我们提倡和谐社会,和谐体现在安居乐业。所以,这里强调的经营方式转换,正是立足在安居和乐业的基础上。参照发达国家的发展模式,林区是人类宜居的首选区域。空气清新,气候适宜。这几年黑龙江省的伊春林区在生态功能方面做足文章,每年的旅游旺季,伊春林区人满为患,而亚布力林业局则是冬季的旅游大本营。趁着国家推进小城镇建设,正好抓住机会,还上黑龙江省林区历史的民生欠账。抓住棚户区改造,基础设施更新的契机,改变提升林区的居住条件和生活方式。重新定位林区的产业规划,把林区积疴多年的顽症彻底消除,还林区一个身心舒畅,环境优美的工作生存环境。

黑龙江省的林业企业为国家发展提供了源源不断的木材供应,作出过重要贡献。面临市场经济下生态效益和经济效益双重压力,如何让全省林业企业焕发活力,经营方式转换是当务之急。这不仅是林业企业的现实需要,更是林业社会的共识。早转换比晚转换有时间优势,快转换比慢转换更节省时间成本。经营方式的转换,企业是原动力,政府是推动力,科技是竞争力,和谐是凝聚力。在林区社会,四力齐发形成合力,推动传统林业向现代林业的转移,建设成全新的国家林业基地。

[1]李尔彬,许兆君.国有林区林权制度改革存在的问题及对策研究[J].中国林业经济,2010(6):13-15.

[2]李周.关于国有林业改革的几点思考:对国有林区实施天然林保护工程的建议[J].林业经济,1999(5):42-46.

[3]陈永昌.完善黑龙江省国有林权改革的相关配套措施[J].北方经贸,2007(8):1-3.

[4]谢军安,王爱霞.完善森林管理增强碳汇能力[J].当代经济管理,2011(4):31-33.