血糖监测对甲型H1N1流感病情和预后判断的价值

2010-02-01李凡民

李凡民

(附属菏泽市立医院,山东 菏泽 274031)

甲型H1N1流感是由变异后的新型甲型H1N1流感病毒所引起的急性呼吸道传染病。通过飞沫,气溶胶,直接接触或间接接触传播。临床主要表现为流感样症状,少数患者病情重,进展迅速,可出现病毒性肺炎,呼吸衰竭,多脏器功能损伤,甚致死亡[1]。早期发现重病、早期进行干预是降低病死率、提高救治效果的主要途径。回顾性分析血糖监测对本病病情及预后判断的价值〕|))现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 187例甲型H1N1流感患者187例均系菏泽市(含3县1区)5所定点医院2009年11月18日至2010年3月4日收住的甲型H1N1流感患者,其中男64例,女123例,年龄3岁~87岁。

1.2 诊断标准 甲型H1N1流感诊断按照卫生部"甲型H1N1流感诊疗方案(2009版)"的临床诊断标准[2]。急性发热(体温≥100F,37.8℃),急性呼吸道症状(流涕,喉痛或咳嗽),同时符合以下条件:①确诊病例,由 RT—PCR或病毒培养确定新流感 A(H1N1)病毒感染。②可能病例,化验确定流感A,但RT—PCR的H1核酸为阴性。③疑似病例,上述病症发作7 d内密切接触过新流感A(H1N1)的确诊病例;或到过有一个或多个确诊病例的社区旅行,或居住在这样的社区。

1.3 血糖监测方法 所有病例在入院时检测空腹静脉血糖,检测正常者每天重复1次,对血糖升高(>6.1 mmol/L)或Ⅱ期和Ⅲ期患者每2 h监测1次至病情好转、血糖恢复正常为止,重复监测采用简便快速血糖仪检测末梢血。

1.4 统计学方法 采用SPSS13.0统计软件分析,计量资料采用方差分析和t检验,计数资料采用x2检验。

2 结果

2.1 不同程度甲型H1N1流感患者血糖检测结果见表1。可见Ⅱ期和Ⅲ期患者在入院初期空腹血糖值和住院过程中随机血糖最高值均高于I期,差异均有统计学意义。

表1 不同程度甲型H1N1流感患者血糖检测比较(x ± s,mmol/L)

2.2 血糖检测值与病情的关系 根据入院时空腹血糖检测结果,将所有患者分为血糖正常和不同程度血糖升高组。见表2。随着病情的加重其入院时空腹血糖升高的程度越明显。

表2 血糖检测值与病情相关性分析(例,%)

2.3 血糖变化与病情变化的关系 本组有77例患者在入院时属I期,入院时检测空腹血糖均在正常范围(5.13±0.84 mmol/L),但在住院过程中病情发生变化,71例患者出现Ⅱ期临床表现,其中11例患者出现Ⅱ期症状后迅速转为Ⅲ期,另6例患者直接由第I期转为第Ⅲ期,分析该部分患者血糖监测结果,发现在病情变化之前血糖均有不同程度增高,71例转为Ⅱ期的患者在病情加重前2 h血糖监测值为10.44 ±3.18 mmol/L,17 例转为Ⅲ期的患者其病情变化前2h血糖监测值平均为28.19±9.11 mmol/L,其中6例合并急性肺水肿病人在肺水肿出现时的血糖监测值为31.33 mmol/L。

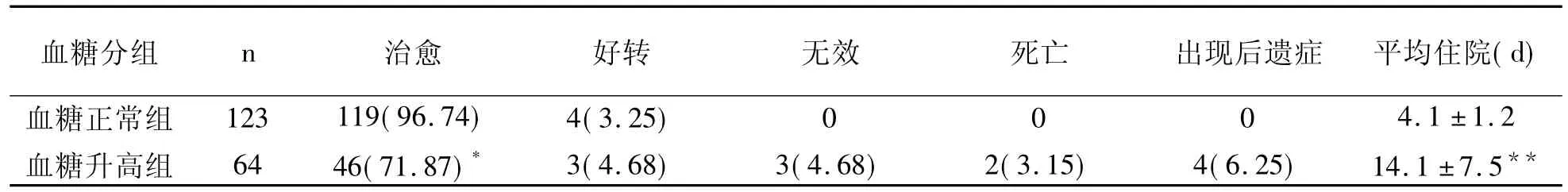

2.4 血糖监测值与疾病预后之间的关系 以住院过程中所监测的血糖最高值正常与否将患者分为两组统计其预后,见表3。Ⅱ期、Ⅲ期患者平均住院日(7.1 ±2.5 d)明显长于血糖正常组(4.1 ±1.2 d)(P<0.01),出现后遗症的患者,Ⅱ期、Ⅲ期明显增加(P<0.05)。

表3 血糖监测值与疾病预后之间的关系(例,%,x±s)

3 讨论

甲流(H1N1)患者从2009年4月15日到5月5日在美国41州共有642确诊病例检出。患者的年龄从3个月到81岁;60%的病人为18岁及以下。18%最近去过墨西哥,16%是在学校暴发猪流感病毒(S—OIV)感染中检出的[3]。最常见的症状是发热(94%)、咳嗽(92%)、喉咙痛(66%);25%的患者有腹泻,25%有呕吐。在知其就医情况的399例中,36例(9%)需住院治疗。有住院资料的22例中,12例有显示重症季节性流感病情恶化的征兆,11例有肺炎,8例需要住进重症监护室,4例发生呼吸衰竭,2例死亡。甲流(H1N1)病人的实验室检查D J已经开发了一种传统的1步RT—PCR化验和l步定量实时的RT—PCR化验来检测新的H1N1病毒[4]。临时病例定义为,急性发热(体温≥100下,37.8℃),急性呼吸道症状(流涕,喉痛或咳嗽),符合以下条件:①确诊病例,由RT—PCR或病毒培养确定新流感A(H1N1)病毒感染。②可能病例,化验确定流感A,但RT—PER的H1和H3为阴性。③疑似病例,上述病症发作7 d内密切接触过新流感A(H1N1)的确诊病例;或到过有一个或多个确诊病例的社区旅行,或居住在这样的社区。

甲流(H1N1)患者的治疗:当前的S—OIV分离株,显示对神经氨酸酶抑制剂,即达菲和扎那米韦敏感,但对金刚烷,即金刚胺(Symmetrel)和Rimantad-Jne(Flumadine)耐药。患者其他方面健康只因S—OIV而无并发症的发热,不需要抗病毒治疗。达菲或扎那米韦被推荐用于治疗住院的确诊,可能或疑似的S—OIV感染的患者,或用于高风险的流感相关并发症。与季节性流感相似。但在病程早期开始用抗病毒剂可能降低传染性。在季节性流感地方性或大流行中孕妇有并发症的风险。有致胎儿出生缺陷和早产等风险。为此CDC展开了调查。到5月10日在美国孕妇中共有20例感染新流感A(H1N1)病毒,包括15例确诊患者和5名疑似患者。有资料可用的来自7个州的13名患者,平均年龄26岁(15~39岁);3例住院,1例死亡[5]。资料表明,孕妇患有确诊、可能或疑似新流感A(H1N1)病毒感染时应当接受抗病毒治疗5 d。达菲是孕妇首选药物,如果可能用药应在症状发作的48 h内开始。密切接触过一个确诊、可能、或疑似新流感A(H1N1)病毒感染的孕妇应接受IO d的化学预防,用扎那米韦或达菲。

我们发现随血糖升高病请加重,病请加重前4~2 h血糖突然升高。因此,对于血糖短期内明显升高者应严密观察,及早进入干预,可部分阻止病情的进行性恶化;对血糖达25 mmol/L者应高度警惕出现呼吸衰竭可能;血糖持续增高者常预示患者预后不良。

病请加重前4~2 h血糖突然升高是应激性高血糖。应激性高血糖是病请加重的表现,也是增加危重症患者病死率的原因之一,控制血糖是抢救危重症患者的重要环节。为此,强化胰岛素治疗应激性高血糖,是抢救危重症患者的重要手段,但是在强化胰岛素治疗应激性高血糖的过程中,受多因素影响,患者血糖呈现波动变化[6]。文献报道,血糖波动导致细胞氧化应激增强,内皮细胞调亡增加,对组织的损伤并不亚于高血糖对其的影响[7-8]。本研究中发现,死亡组患者GluAdm明显高于存活组,且GluAdm与ICU病死率、院内病死率均密切相关。进一步分析强化胰岛素治疗后的血糖监测值,提示存活组血糖值明显低于死亡组,表明使用胰岛素治疗严格控制血糖,可以降低患者的病死率。这与Van den Berghe等的研究结果一致。目前评价血糖对预后的影响多以GluAve为标准,比较不同范围内GluAve对感染、器官损伤、住院时间及病死率等的影响。然而在危重症患者中,由于应激、胰岛素抵抗等因素的影响,患者血糖波动范围较大,即使进行了强化胰岛素治疗,由于监测手段的滞后性,仍无法有效避免血糖波动。体外研究表明,间歇性高浓度葡萄糖较恒定高浓度葡萄糖更易通过多聚ADP核糖聚合酶(PARP)途径促进血糖波动对组织器官的损伤远大于单纯的血糖升高[1]引。因此,现已将减少血糖波动作为糖尿病治疗的金标准。本研究中将血糖波动作为评价指标,探讨其对危重症患者预后的影响,评价其是否为影响危重症患者病死率的独立危险因素。研究结果显示,死亡组GluSD、GluCV均显著高于存活组;进一步分析发现,血糖波动越大,ICU病死率及院内病死率也越高。因此,减少强化胰岛素治疗中血糖的波动,可改善患者预后。分析 ROC曲线发现,APACHE I评分、GluAve、Glu-Adm、GluSD、GluCV均与患者预后相关,且 GluSD、GluCV 的 AUC 值在0.7 ~0.9,明显高于 GluAve、Glu-Adm的AUC值,说明GluSD、GluCV可更好地判断患者的病情预后。原因在于血糖平均水平代表血糖的集中趋势,不能反映血糖变异度;G1uSD、GluCV为描述血糖离散程度的统计学指标,反映了血糖的动态变化,同时也与疾病的演变及治疗干预措施紧密相关,可更好地判断预后。因此,GluSD、GluCV反映的血糖波动是影响危重症患者预后的重要因素。对于危重症患者而言,控制血糖波动比控制高血糖更重要,避免血糖波动是危重症患者有效控制血糖的重要策略。

在应急情况下,患者交感神经高度兴奋,儿茶酚胺分泌增多,使得血糖在短期内明显增高,且增高程度与病情轻重呈正相关。血糖增高是否与胰岛细胞受损或胰高血糖素分泌有关尚有待进一步研究[9]。对血糖增高的处理应根据病的一般情况和血糖增高的程度来决定。对于I期或处于Ⅱ期患者且空腹血糖在10 mmol/L以下者可不作特殊处理,在严密监测下常随着病情的好转而逐步恢复正常;对空腹血糖17 mmol/L以上者应适当控制静脉滴注葡萄糖液体,必要时可皮下注射小剂量胰岛素或静脉滴注极化液;对空腹血糖30 mmol/L以上者应采取积极措施,可通过微量输液泵持续小量输入胰岛素,同时静脉滴注液体应该以生理盐水为主,注意纠正酸中毒或电解质紊乱。

除监测血糖以外,在分析判断病情时应综合各种情况,持续血压明显升高者常预示病情凶险,疾病后期末梢循环衰竭,血压下降;血白细胞计数和中性粒细胞比例:本病为病毒感染所致,较大多数病例血象正常,但重症病例由于处应激状况,周围血白细胞释放增多,中性粒细胞比例同步升高;发热和热程:持续高热是病情重的表现之一,不容忽视。

[1] Van den Berghe G,Wouters P,Weekers F,et a1.Intensiveinsulin therapy in the critically ill patients[J].N Engl J Med,2001,345(19):1359—1367.

[2] 江学成,胡宁利.中文版〈危重疾病评分系统〉计算机软件[J].中国危重病急救医学,2000,12(4):246—247.

[3] Dellinger RP,Levy MM,Cadet JM,et a1.Surviving sepsmcampaign;international guidelines for management of severesepsis and septic shock;2008[J].Crit C&fe Med,2008,36(1):296—327.

[4] Brunkhorst FM,Kuhnt E,Engel C,et a1.Intensive insulintherapy in patient with severe sepsis and septic shock is associatedwith an increased rate oI hypoglycemia:results from arandomized multicenter study(VISEP)[J].Infection,2005,33(Suppl 1):19.

[5] Brunkhorst FM,Engel C,Bloos F,et a1.Intensive insulin therapyand pentastarch resuscitation in severe sepsis[J].N EnglJ Med,2008,358(2)1125—139.

[6] 王灵聪,雷澍,吴艳春,等.危重病患者抢救中胰岛素强化治疗的探讨[J].中国危重病急救医学,2006,18(12):748—750.

[7] Quagliaro L,Piconi L,Assaloni R,et a1.Intermittent highglucose enhances apoptosis related to oxidative stress inhuman umbilical vein endothelial cells l the role of proteinkinase C and NAD(P)H—oxidase activation[J].Diabete$ ,2003,52(11)12795—2804.

[8] Risso A,Mercuri F,Quagliazo L et a1.Intermittent highglucose enhances apoptosis in human umbilical vein endothelialcells in culture[J].Am J Physiol Endocrinol Metab,2001,281(5)lE924—930.

[9] 叶任高,陆再英.内科学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2005;815—820.