北京农村初中学生预防艾滋病知识、态度、行为调查

2009-03-02陈晶琦杜晓娜韩卫民周婷

陈晶琦 杜晓娜 韩卫民 周 婷

【摘 要】 目的:了解农村地区中学生预防艾滋病基本知识、态度和行为情况。为在农村学校开展预防艾滋病健康教育提供科学依据。方法:以不记名问卷调查方式,对北京农村2所学校623名初一、初二学生进行调查。结果:分别有61.3%、51.5%、66.0%的学生知道艾滋病病毒可以通过与他人共用针头或注射器静脉吸毒、无保护的性交行为和母婴途径传播。分别有21.5%、25.8%、20.4%的学生知道艾滋病病毒并不通过拥抱、同在一个教室上课和共餐传播。有53.8%的学生表示愿意与艾滋病病毒感染者继续做朋友。有3.6%的学生报告曾有过性交行为。学生艾滋病知识主要来自电视、报刊/杂志/书、广播和互联网等大众传媒(62.1%)。有73.7%的学生愿意了解更多的预防艾滋病知识。┙崧郏邯农村初中学生缺少预防艾滋病基本知识。要重视农村学生预防艾滋病教育,并通过受教育的学生,向家庭其他成员和同伴传播预防艾滋病基本知识。

【关键词】 中学生; 农村; 预防艾滋病; 健康教育

艾滋病严重危害人类的健康。据中国艾滋病防治联合评估报告(2007年),到2007年底,我国现存艾滋病病毒感染者和病人约70万(55万~85万)人,全人群感染率为0.05%(0.04%~0.07%)。其中艾滋病病人8.5万(8万~9万)人;2007年新发艾滋病病毒感染者5万(4万~6万)人。在目前仍无有效疫苗,也无治愈方法的情况下,在全社会中广泛开展预防艾滋病教育仍然是阻止艾滋病在我国迅速蔓延的一项重要措施。学校是开展预防艾滋病教育的重要场所。目前,有关学生预防艾滋病知识状况调查多为城市学校的学生,而农村相应的调查研究报告很少。为此,我们于2008年4月对北京农村623名初中学生进行了有关预防艾滋病知识态度行为方面的调查。本调查研究结果,将为农村学校开展预防艾滋病教育提供重要的参考依据。现将调查结果报告如下。

1研究对象与方法

1.1 对 象

以北京农村2所中学初一、初二全体在校学生为调查对象。以班级为单位,总计调查830名初中生,有效问卷623份,占被调查学生的75.1%。在被调查的623名初中生中,男生313人,占50.2%;女生310 人,占49.8%。初一学生305人,占49.0%(305/623),初二学生318人,占51.0%(318/623)。

1.2 方 法

问卷。根据研究目的设计调查表。调查内容主要包括(1)一般人口学特征;(2)预防艾滋病基本知识;(3)预防艾滋病态度;(4)性行为等。

调查方法。采用无记名问卷,在正常上学时间,以班级为单位对学生进行集体施测。由于研究内容涉及敏感问题,问卷填好后,学生将问卷封入信封内,由调查人员收回。

数据录入与分析。用Epidata 3.0数据库对数据进行双录入。用SPSS统计软件对数据进行分析,计算各种指标的频数及比例,对学生预防艾滋病知识、态度和行为进行描述性分析。运用χ2检验、t检验和方差分析,探讨不同性别、不同年级、不同父母亲文化程度间学生预防艾滋病知识和态度的差异。

2 研究结果

2.1 预防艾滋病基本知识

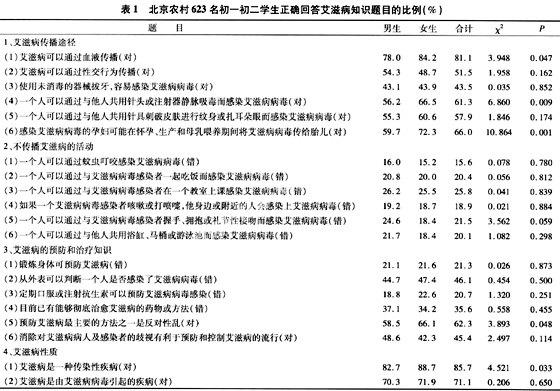

在被调查的623名学生中,有85.7%的学生知道艾滋病是一种传染性疾病,61.3%知道艾滋病病毒可通过与他人共用针头或注射器静脉吸毒而感染艾滋病病毒,51.5%知道艾滋病病毒可通过性交行为传播,66.0%知道艾滋病病毒可通过母婴途径传播。知道艾滋病病毒并不通过拥抱、同在一个教室上课、共餐、蚊虫叮咬等传播的学生分别只有21.5%、25.8%、20.4%和15.6%。有46.1%的学生知道从外表不能判断一个人是否感染了艾滋病病毒。见表1。

将预防艾滋病知识分成4类,即AIDS传播途径(6个题目)、不传播AIDS的途径(6个题目)、AIDS防治(6个题目)和AIDS的性质(2个题目)。将AIDS知识各题目计分,每个题目回答正确计“1”分,不正确或不知道为“0”分。将各类别知识题目得分相加,再除以题目数,得各类知识的均分(分值范围0~1)。比较各类知识均分,由高到低排列,AIDS是由艾滋病病毒引起的疾病,是一种传染性疾病的均分最高,为0.78。其次是AIDS传播途径知识均分,为0.60。再其次是AIDS防治知识均分,为0.39。以AIDS不传播途径知识均分最低,只有0.20。

2.2预防艾滋病基本知识与一般人口学指标

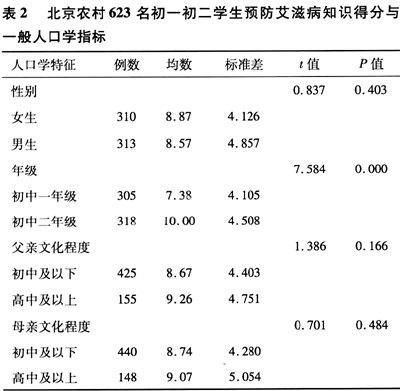

将艾滋病知识题目计分,答对1题计1分,并加合。比较不同性别、不同年级、以及不同父母亲文化程度间艾滋病知识得分的差异。

数据分析结果显示,艾滋病知识得分初二学生明显高于初一学生。不同性别之间、不同父母亲文化程度之间的学生艾滋病知识得分没有明显的差别。见表2。

2.3艾滋病知识主要来源

有关艾滋病方面的知识,56.6%的学生报告在学校听老师讲过,43.4%的学生回答没有听老师讲过。比较各年级学生教师讲过的比例,初一和初二学生回答教师讲过的比例分别为31.9%和80.1%,差异有统计学意义(χ2=143.185,P=0.000)。回答教师讲过的比例,男女生分别为55.3%和57.8%,差异没有统计学意义(χ2=0.388,P=0.533)。

在被调查的623名学生中,有关预防艾滋病知识的主要来源,根据学生回答各种来源的比例,由高到低依次为电视(44.3%)、学校教师(39.2%)、报刊/杂志/书(28.4%)、广播 (22.5%)、互联网 (16.9%)、医生/护士(16.7%)、家长 (13.5%)、朋友(13.2%)。总的看来,有62.1%学生预防AIDS知识主要来自大众传媒(电视、报刊/杂志/书、广播和互联网等)。还有14.0%的学生回答几乎没有预防AIDS基本知识。

有73.7%的学生回答愿意了解更多的有关预防AIDS方面的知识。

2.4对艾滋病病毒感染者的态度

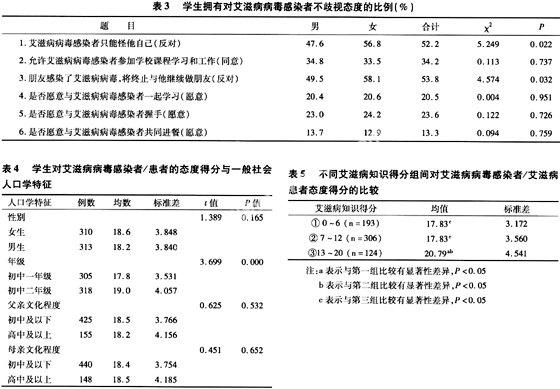

总的看来,有53.8%的学生表示愿意与艾滋病病毒感染者继续做朋友,但只有20.5%表示愿意与艾滋病病毒感染者一起学习,23.6%愿意与艾滋病病毒感染者握手,13.3%愿意与艾滋病病毒感染者共同进餐。见表3。

2.5预防艾滋病态度与一般人口学指标

将预防艾滋病态度题目计分,每题赋值范围1~5,分数越高表明对艾滋病病毒感染者/艾滋病患者越不歧视,6个题目得分相加,总分范围6~30。有关学生对艾滋病病毒感染者/艾滋病患者的态度得分,初二学生明显高于初一学生。不同性别之间、不同父母亲文化程度之间的学生对艾滋病病毒感染者/艾滋病患者的态度得分没有明显的差别。见表4。

2.6不同艾滋病知识水平与预防艾滋病态度

根据艾滋病知识得分,将被调查对象分为三组,即≦6分组,7~12分组,≧13分组,比较各组间学生对艾滋病病毒感染者/艾滋病患者态度得分。分析结果表明,艾滋病知识≧13分的学生,其不歧视艾滋病病毒感染者/艾滋病患者的态度得分明显高于7~12分组和≦6分组的学生得分,差异显著(P<0.05)。艾滋病知识7~12分组和≦6分组的学生之间预防艾滋病态度得分差别没有显著性。见表5。

2.6 性行为情况

有22名学生回答有过性交行为,占回答这一问题人数(605)的3.6%。男女学生性交行为发生率(分别为4.7%和2.6%)比较,差异没有统计学意义(P=0.174);初一学生和初二学生性行为发生率比较,差异也没有显著性(P=0.249)。

3讨论

3.1重视我国农村初中学生预防艾滋病基本知识教育

为促进学校预防艾滋病教育,教育部办公厅于2003年2月20日印发了《中小学生预防艾滋病专题教育大纲》、《中小学生毒品预防专题教育大纲》、《中小学生环境教育专题教育大纲》的通知(教基厅[2003]3号)。在《中小学生预防艾滋病专题教育大纲》中指出,初中的教育内容应包括:(1)什么是艾滋病病毒;(2)什么是艾滋病;(3)艾滋病的传播途径、不传播途径;(4)预防艾滋病的方法与措施。并要求学校从初一开始,每学年2课时学习预防艾滋病知识。然而,本研究显示,能够正确回答艾滋病可通过共用针头或注射器静脉吸毒、性交行为、母婴途径传播的很低,分别只有61.3%、51.5%、66.0%。能够正确回答艾滋病不传播途径的比例更低,分别只有21.5%、25.8%、20.4%的学生知道艾滋病病毒并不通过拥抱、同在一个教室上课、共餐传播。说明与AIDS传播途径知识相比,学生尤其缺少日常生活中不传播AIDS途径的知识。这与以往对学生的一些调查结果相似[1,2,3]。提示我们,学校在预防AIDS教育中,要注意知识传授的全面性,加强对不传播艾滋病途径知识的教育,这对减少学生对艾滋病不必要的恐惧非常重要。

3.2重视不歧视艾滋病病毒感染者/艾滋病患者的教育

歧视是指不能平等地看待他人。本次调查显示,只有20.5%的学生表示愿意与艾滋病病毒感染者一起学习,23.6%愿意与艾滋病病毒感染者握手,13.3%愿意与艾滋病病毒感染者一起吃饭。并且艾滋病知识水平低者对艾滋病病毒感染者不歧视态度得分也低。提示我们缺少艾滋病基本知识是导致对艾滋病病毒感染者歧视的一个主要原因。国内外很多研究表明,针对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的歧视并未能阻止AIDS 的传播和蔓延。相反,歧视的存在使很多艾滋病病毒感染者和艾滋病病人不敢暴露自己的身份,拒绝主动接受艾滋病病毒检测。这会造成更多的艾滋病病毒感染者难以发现,使预防艾滋病宣传及干预措施无法接近他们。同时,由于常常受到来自外界的冷漠、责难、歧视及种种不公平的对待,很多艾滋病病毒感染者和艾滋病病人会因此而消沉,丧失自尊心,感到悲观失望,甚至报复他人和社会。这些对艾滋病的预防控制工作造成了很大困难。因此,消除歧视不仅能提高艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的生活质量,而且也是预防与控制艾滋病流行的关键环节[4]。因此,学校应该重视不歧视艾滋病病毒感染者/艾滋病患者的教育,为艾滋病病毒感染者/艾滋病患者创造一个友善、理解、健康的支持性社会环境。

3.3 农村初中学生性行为问题不容忽视

本研究显示,3.6%的初中学生(男生4.7%,女生2.6%)报告有性交行为。青少年婚前性交行为是艾滋病性病传播的一个危险因素。据中国艾滋病防治联合评估报告(2007年),在5万新发感染者中,异性性传播占44.7%;男男性传播占12.2%;注射吸毒传播占42.0%;母婴传播占1.1%。显示我国艾滋病的流行,性传播已成为主要传播途径。本研究还显示,初中生知道艾滋病可以通过性交行为传播的只有51.5%。提示我们在初中预防艾滋病教育中,应该告诉学生艾滋病的传播途径。同时,还要注意培养学生负责任的行为能力,避免可导致感染艾滋病的危险行为。

参考文献

1 陈晶琦,王嘉,孙江平.北京市中学生预防艾滋病知识态度调查[J].中国学校卫生, 2001, 22(1): 46-47.

2 陈晶琦,叶广俊,孔艳秋.中学生艾滋病知识、性态度及性行为调查研究[J].中国性病艾滋病防治杂志,1996, 2(3): 120-122.

3 陈晶琦,张伟,李祥平,杨蓓.中专学生预防获得性免疫缺陷综合症教育需求评价[J]. 中国校医, 1997, 11(2): 88-90.

4 曹哓斌,庞琳,吴尊友.AIDS相关歧视产生的原因、表现形式及消除策略[J].中国艾滋病性病,2005,11(3):235-236.

[收稿日期:2008-10-27]