浅论中国山水画的“写意”性

2021-10-10任桐

中国山水画有自己独特的创造模式,也可被视为一种有别于西方的绘画“程式”。“移步不换形”的思想正使山水画可以随时代的变革而不断创新。文人介入绘画,诗性的传达与表现使山水画有了自己的程式语言,这程式也是“移步不换形”这样创新原则的产物,它有着丰富的内容、广博的题材、周密的章法以及严整的笔墨体系。这些程式不是固化的、僵死的规范,它是中国文人表现自然山川、反映自身生活的认识和方法的体现,我们不能将其与西方绘画进行毫无道理的比较抑或是分出胜负。

长期以来,中国画家对现实中的自然形象提炼、概括,并没有运用写实的手法,他们更注重事物的概括性与类型性,求其“意”与“神”,这“意”和“神”恰就是最真实的物象。“手挥五弦易,目送归鸿难”虽说是画人物注重眼神的刻画与体现,但我们依然可以将其拓展为山水画乃至中国画的重写“意”精神的论断来加以思考,而这些都是中国哲学思想和艺术审美意识的产物。写意的精神也可以说是这种哲学思维在审美意识物化形态中的一个总结,如果用属性的词语来讲,可以称为“写意性”。写意精神与写意性内在是一致的。二者与写意画之“写意”是不同的。写意作为一种笔墨形式或手段、技法,是明代以后的事情。现在经常听到的写意是与工笔相对应而论的一个“写意画“概念(即认为简笔或粗笔的画法和表现形式是写意)。这种手法的写意是包含在精神写意之中的。窃以为,捋清楚这些概念与关系,才能便于我们更好地理解山水画乃至中国画。

一、写意手法之一——表现语言形式

山水画是创作者遵循主观意识夸大或夸小对自然物象的感知,营造一种预先设想的意境。用一种简练的笔墨将自然中山石树木的特征推到高的境界,而不是单纯对自然的模仿与刻画。作者将“看”到的眼中的山水与“悟”到的心中的山水结合起来,运用自己的笔墨语言表达自我感悟和情怀。而在山水画中这种写意性的表现语言集中体现在山石的“皴法”和“树法”。

(一)皴法——石的写意

皴法是因形而异的,要表现出山石纹理的舒张、交错之状才能得其润泽。“皴”和“润泽”看似一对矛盾,实则是要中和统一的,如果将“皴”表现为枯燥,便不是山石的美。沈宗骞在《芥舟学画编》中写道:“依石之纹理而为之,谓之皴。皴者,皱也,言石之皮多皱也。皴笔已下,则石之全体已具。再于皴笔处以极干短笔拭之,令凹处黝然而苍者谓之擦。至此,石之形神已俱得矣。”[1]他很具体地讲解了山水画中皴和擦的区别,以及皴擦山石的过程。只有以皴的形式表现山石润泽的效果,才能真正地写山石的“意”和“神”,亦即“苍润”的效果。很显然,皴法不是简单地勾画或点戳,而是讲求用笔的,这用笔要照顾到线条的浓淡、干湿、润燥、繁简、虚实、疏密等等,让它们“各宜合度”,产生山石的“美感”。但是仅仅如此是不够的,如果机械地套用皴法,美感一样产生不了。所以郑绩说:“皴要与轮廓浑融相接。像天生自然纹理,方入化机。若轮廓自轮廓,皴自皴,一味呆叠呆擦,便是匠手。”[2]462这又进一步地提出了皴擦要浑然一体,这样产生的美感是活的、有气息和生命的,否则只会犯呆板、匠气的毛病。不论是沈宗骞讲的皴擦方法还是方熏讲的皴擦要考虑的诸多变化,抑或是郑绩讲的皴擦的浑融,都给我们展现了皴法在山水画家眼中、笔下独特的审美意趣。

在《梦幻居画学简明》中提到的十六家皴法,诸如披麻皴、云头皴等等,这些皴法的名称能让我们很形象地感觉到各自所表现的山石肌理,有一种既视感,也有一种触摸感,但它们都不是真实的自然再现,而是表现像沈宗骞、方薰、郑绩讲的那样,是富有笔墨意趣、充满变化的归纳提炼后的“写意”的山石。那我们似乎可以给皴法下这样一个定义:皴法是中国古代画家通过对自然山石纹理的观察、剖析、研究,综合整理之后,把对山石的感受赋予笔、墨来表达的技法,而这种用笔、墨技巧传达山石纹理感受,引起观者艺术共鸣的过程就是自然山石纹理与笔墨的完美结合。

(二)树法——树的写意

与山石皴法同样充满写意性的山水画表现语言还有不同的树法。《笔法记》中有关树的文字,是荆浩观察自然和写生画树的记录:“太行山有洪谷……凡数万本,方如其真。”[3]很显然,他的山水画技法取得重大进展是得益于写生的。独立而明确的树的形态显然要比体量宏大、细节琐碎的山峦石块更方便入手。这段话里又一个很重要的信息,就是荆浩对松树的特别描写,不仅仅是他个人如此,应该说是文人画家普遍的偏好。其中有专门赞美松树的《古松赞》,郭熙也在《林泉高致·山水训》中说了松树“百木之长”如同君子一般的重要地位,又在《画诀》一篇中赋予了松树人格化的精神品质。在流传下来的历代山水画中也有不少画松佳作,如传为李成的《寒林骑驴图》、李唐的《万壑松风图》、吴镇的《双松图》、赵孟頫的《双松平远图》等等。作为山水画程式教学规范的启蒙范本《芥子园画传》中“树法”一篇,更是将松树单列一科,与“杂树”平分秋色。可见历代文人画家对松树的偏爱,文人赋予松树“清高”“君子”人格的同时,世俗社会也赋予了它长寿茂盛的“福寿”寓意。不论是哪一种寓意和寄托,也不论是细腻的刻画还是随性的笔墨意趣,这种自然物象所被赋予的文学含义都足以体现古代画家对写物象之“意”的推崇和偏爱。

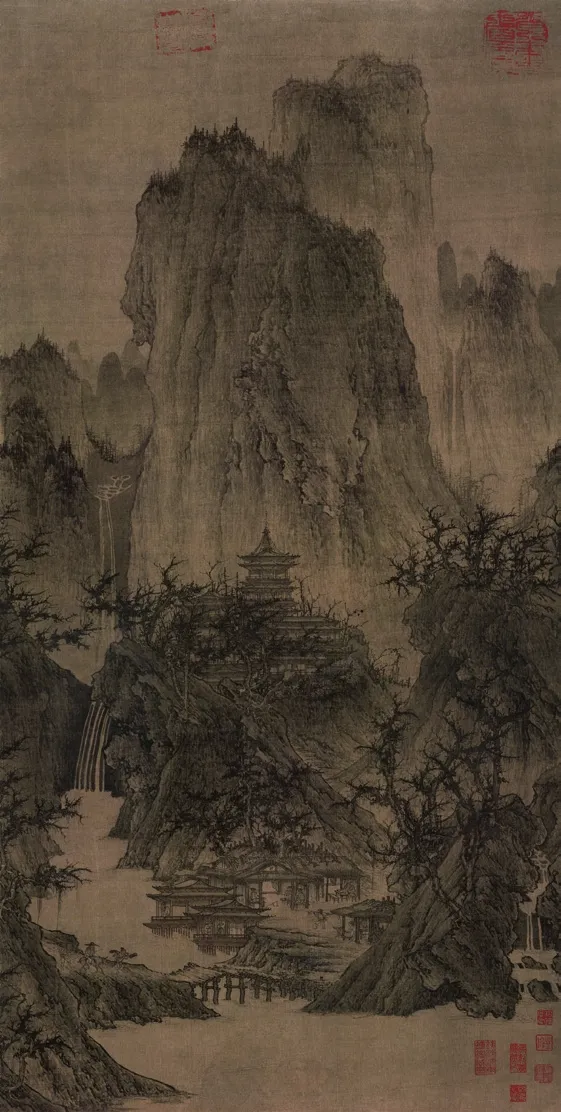

杂树的画法亦是丰富,又有枯树与密林之别,密林之中仅叶子的画法就分点叶与夹叶两大类,点叶的介字点、个字点、菊花点、胡椒点、大混点、小混点、松叶点、鼠足点、仰头点、垂头点、平头点、垂叶点……夹叶法不一而论。不论是哪一种点法或画法,无疑都是历代画家对自然树木的归纳和符号化表现。不同的点法和夹叶,都对不同树种“意”和“神”进行凸显。再以《晴峦萧寺图》(图1)为例,略作山水画表现语言的写意讨论。李成在这幅作品山石的表现上用了类似雨点的皴法,当然他的“雨点皴”与范宽的“雨点皴”尚有不同。这取决于个人对物象的理解、感受。奇峰突兀、气势雄伟是北宋早期全景式山水的特点,然荆、关、范的山水是关陕一代的写照,而李成所画的则是山东平原山水的特征。不同地域的山石不同,作者的感受也不同。画幅中山石用瘦劲又富于节奏变化的线条勾勒筋骨,又以细劲清晰的小线条丰富山石血肉,加之清淡的着墨,山东平原石质坚硬的质感被他以笔精墨润加以表达,显得尤为强烈。其中的树也俱是鹿角枯树,前景和中景的枯树略带点叶,似乎表现秋季树木之状,每一棵都盘根曲折,奇态有姿,而前后秩序不乱。随着“镜头”的拉远,深处的树林及高处的林木用更为简洁的笔法和“符号”代替前景复杂的姿态,使得整幅画面中单就林木而言,空间感已然很强。黄庭坚说李成画“烟云远近”“木石瘦硬”,这种清瘦、远淡的用笔特色增强了画面“气象萧疏”的效果,更是符合整个画面的气氛。整幅画中树的种类只用了不过两种,山石皴法的单一表现,正是“寓繁于简”的处理方法,运用这些方法只为“写”出作者内心“萧疏凄寒”之“意”。

图1 〔五代〕李成 晴峦萧寺图绢本水墨 111.4×56cm

除皴法与树法在山水画中的写意表现之外,云水的勾法、留法、染法,点景的舟船车马、屋宇桥梁等等也都是写意性的表现。

二、写意手法之二——留白、虚拟

运用“虚室生白”“唯道集虚”这类具有东方特性的以虚代实的表现手法,使园林建筑拥有生命灵魂,更赋予书法、绘画空间的呼吸之感。这个“虚”不是包罗万象的位置、轮廓,而是融于万物内部,参与其动的虚灵的“道”。“不着一字,尽得风流”是对“虚”的深刻概述。在艺术创作和表现中如此注重虚处的刻画,不正是“天地万物生于有,有生于无”的有力体现吗?

留白和虚拟看似两个范畴,实为一体。都是“写意”的手法。

(一)画面的“留白”

高日甫论画,“即其笔墨所未到,亦有灵气空中行”。笪重光则说“虚实相生,无画处皆成妙境”。张式《画坛》中说:“烟云渲染为画中流行之空,故曰留白,非空纸。留白即画也。”[2]262-269

在画面中,留白的地方可以代表天,代表水,代表云雾烟岚,代表雪等等。留白,在历代经典作品中都有所表现,山水画中留白,可以南宋马远、夏圭为代表。马远的作品《寒江独钓图》描绘了江上坐一叶小舟垂钓的渔翁,他身体略向前倾,聚精会神地注视着似乎有鱼儿咬钩的钓竿,由于渔翁坐于船之一头,而另一头则微微上翘,近船的水面有寥寥几笔微波之外,全为空白。虽然余处不着笔墨,但却烟波浩渺,满幅皆水。也正是这空白表现了江水的空阔和水天相接的空间感。“独”字更是衬托了萧瑟的寒意,观者的目光也都集中在专心垂钓的渔翁身上了,整个画面邈远之意境发挥到了高处。《溪山清远图》中,夏圭在处理远近山石、丛林苍天、泊舟行船的距离关系上,起伏、涨落让整个画面充满了强烈的节奏感,在横桥、浅滩、云雾、远山之间运用了大量的留白,使整个画面极富韵律。而以“留白”代雪的作品更是不计其数:五代巨然《雪景图轴》、南唐赵幹《江行初雪图》、北宋范宽《雪景寒林图》、北宋赵佶《雪江归棹图》、元代黄公望《九峰雪霁图》、明代文徵明《关山积雪图》、沈周《灞桥风雪图》等等。

(二)画外的“留白”

留白不单能增强画面中“空虚”的物象和画中疏密有致的空间感,也显示画家主观意识的发挥,更是画家生命中丰富情感的体现。画中有留白,画外亦有留白。画外的留白可以是画面实物实景的外延想象,可以是画家所要表达的情感状态,故而画家不便在画面表达的“画外之意”也是画外的留白。

《寒江独钓图》(图2)中的留白是水,而画外的留白正是浩渺江水的“空疏寂静”“萧条淡泊”,以及江水之“寒意”,钓者之“独”“寂”,以及观者的无尽遐想。《雪景寒林图》中的留白是雪,而画外的留白则是给观者的“寒气”。类似的审美表述词汇,如“空疏寂静”“萧条淡泊”“寒意”“寒气”,都借助画面留白,暗示所表现物象不同层次的、带有冷调子的空间特质,从而使观者的视觉经验转化为知觉感受。又有一部分作品表现的“画外之意”更为隐晦与深刻。马远、夏圭的“边角之景”,有人亦称为“残山剩水”,将这种构图与南宋在政治、军事上的失利,地理上的偏安一隅联系起来,也不无道理。类似的作品又如郑思肖《墨兰图》(图3),这位南宋遗民借墨兰之无根表达自己亡国之痛。“其兰无根无土,人问何故,所南曰:土为番人夺,忍著耶?”[4]正是心中对故国覆灭、山河沦丧、无从扎根的悲伤愤懑的表达。于家国来讲,郑氏的墨兰无根无土确是国破家亡的落寞之感,于其自身来讲,也是在新政权下,他孤寂无依、无所寄托的心境的传达。再如由明入清的宗室朱耷,其作品运用留白将孤危的意识、精神、情怀表现得淋漓尽致,这“孤”再现了他“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河”的凄楚,也是他经历诸事之后,禅修与自身“风骨”融合的生命尊严。

图2 〔南宋〕马远 寒江独钓图 绢本水墨淡彩 26.7×50.6cm

图3 〔元〕郑思肖 墨兰图 纸本水墨 25.7×42.4cm

如果说画面的留白是文人赋予绘画的高超手段,那画外的留白和画外之意便是文人赋予绘画的绝妙意境。

三、写意手法之三——自由的时间和空间

西方写实绘画运用焦点透视法,被邹一桂评以不入“画品”,或许是因画面太过“真实”,视觉“局限”罢。他认为入画品的则是“以大观小之法”散点透视下的中国山水画,这样评价似乎过于偏执,透视法不同亦即东西方艺术表现中时空观念之不同。

六朝、刘宋时期的宗炳和王微在自己的绘画理论著作中就已经提到了透视法和中国山水画的空间意识。

宗炳在《画山水序》中写:“今张绡素以远映,则崐阆之形可围于方寸之内,竖划三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”“去之稍阔,则其见弥小”[5],这正是西方绘画的焦点透视法,却早于西方一千年,然而中国山水画并没有用它走向自然写实,而是用自由的时间和空间走出了一条特殊的路线。王微《叙画》说:“古人之作画也,非以案城域,辨方州,标镇阜,划浸流,本乎形者融,灵而变动者心也。灵无所见,故所托不动,目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体,以判躯之状,尽寸眸之明。”[6]他认为山水画应该是以山川之形象显现灵而动的心,即山水是心画。“太虚之体”和“判躯之状”则正是自由的时间、无穷的空间和在这时空中运行的生命,将自由的时空和灵动的生命赋予自然的山川草木,正是中国山水画的高妙之处。

北宋的郭熙又进一步将中国山水画的散点透视法和时空意识做了发展和总结,即“三远法”的提出。“三远法”是画家在不同角度、不同视点所观照山水的空间法则,即是游动的视角。他提出的“山形步步移,山形面面看”更是将这一观照法则变得丰富而立体。“山形步步移”要求画家多种距离地观照:山近看如此,远数里看又如此,远十数里又如此,每看每异。“山形面面看”要求画家对山川多视角地观照:山正面如此,侧面又如此,背面又如此,每看每异。只有将自然山水当作三维立体的甚至多维时空的物态对象深入地观察,处身其间感受其意态,才能得其质、其势,得其性情。郭熙的这种理念就是中国山水画要求将人处于一个环境中进行多方位的时空体验,从而达到调动人与自然山川的感官综合联觉的艺术效果。

在山水画不同的形式中,画家都会利用不同的视角去表现他的时空意识。如范宽《溪山行旅图》(图4)这个竖的立方形的直幅画面,抬头看见的就是巍峨矗立的大山,这一部分在画面中属于“远景”的部分,继而由上而下,林木蔚然、楼阁掩映、流水盘桓、骡马驮行于道……这种由远及近、回返内心的写照正是古人寄托于山水“万物皆备于我”超脱物外、自由宏大的时空观。

图4 〔北宋〕范宽 溪山行旅图 绢本水墨206.3×103.3cm

四、结语

心之音为意。工笔作为一种表现技法,其精神本质是写意性,无论是从线条的概括,还是从色彩的单纯,抑或是构图的形式,它与西方的写实是全然不同的。而与“工笔”并列的“写意”也只是区别于工笔细腻表达的技法上的粗犷、豪放与简洁,这种技法和手法的写意,显然代替不了精神的写意性。也就是说,精神的写意性是广义的写意,技法的写意是狭义的写意。中国山水画的“写意”不完全是手法上的写意,更是精神上的“写意”,而这精神上的写意性便是区别中国山水画与西方风景画的本质,也成了手法的写意与精神的写意之统一。这种精神的写意性也才是我们要继承、学习、发展中国画的根本。