人与兽的世界的隐喻及情感

——从王麦杆创作鲁迅《兔和猫》木刻插图说起

2021-10-10胡斌

在轰轰烈烈的左翼文化运动和救亡图强的革命浪潮中产生的新兴木刻,一开始便具有反映社会苦难和反抗压迫的强烈的斗争性。作为新兴木刻运动当中的一员,王麦杆同样如此。在20世纪40年代,他是非常活跃的革命艺术家和组织者。他于1940年进入上海美术专科学校学习,和进步同学组织过“革艺漫画木刻研究社”“铁流漫画木刻研究社”“刀笔社”等,又主编过《革艺木刻集》《铁流版画集》《鲁迅五年祭》等刊物。①他在上海沦陷时期开办的书店曾成为新四军同志及众多进步文艺工作者的“联络站”,他参加由党领导的“上海美术作家协会”,参与组织“抗战八年木刻展”这一巡展全国多地并产生重要影响的展事活动。他所创作的众多作品都与抗日救亡和人民苦难生活的主题有关,不失为“替大众呼号”的“轻骑队”一员。②

在浏览王麦杆的作品图片时,笔者对他的一组创作于1949年的关于鲁迅小说《兔和猫》的插图颇觉新奇。说到新兴木刻,自然离不开与鲁迅的关联,正是他通过引介欧美及苏联革命艺术家作品、举办木刻讲习会,以及对青年木刻创作者的指导和支持,推动了新兴木刻运动的兴起。因为他作为文艺斗士以及新兴木刻倡导者的重要角色和精神力量,不少木刻艺术家不断以鲁迅及其文学作品作为创作的题材。

刘德胜在《鲁迅著作美术化研究》中将有关鲁迅文学作品的美术创作情况作了详细但仍然是不完整的统计。涉及的创作者竟达156人③之多,包括版画、国画、油画、雕塑、速写、漫画等各种形式,囊括了鲁迅众多文学作品,其中《阿Q正传》《孔乙己》《狂人日记》《祝福》《药》等是出现频率较高的。尤其是《阿Q正传》,沈伟棠统计了1934—1955年阿Q题材美术作品的情况,共有魏猛克、叶灵凤、陈铁耕、刘岘、叶浅予、蒋兆和、丰子恺、史铁尔、刘建菴(庵)、丁聪、郭士奇、艾中信等创作了相关作品,他分析,《阿Q正传》在20世纪三四十年代形成的“转译热”,与阿Q人物形象的典型性以及在海内外引起的强烈反响有关,是“美术家在民族抗战这一历史情境中所作出的反应”。④木刻家王麦杆也加入到以鲁迅文学作品为题材的创作队伍之中。虽然,他作为后来者,不曾与鲁迅有过直接接触,但是鲁迅的精神和关于艺术的观点深刻影响了他。他也曾经创作过数幅颇具特色的鲁迅形象的作品。而笔者之所以对他的《兔和猫》插图感觉新奇,是因为这篇小说是鲁迅作品中较为冷门的一篇,美术家们也鲜有以之为题进行创作者,且在新兴木刻家那里,刻画动物的作品都较为少见,或许因为它不能直接表现现实斗争。但据目前所看到的资料,王麦杆围绕它创作了19幅插图,其内容更多的是关于动物和家庭日常生活,和他那些斗争性很强的作品形成较大反差。王麦杆为什么会对这一题材倾注心力呢?这个系列跟他其他作品又有什么关系?

一、《兔和猫》

鲁迅的短篇小说《兔和猫》曾于1922年发表于北京《晨报副刊》,后又收入他的小说集《呐喊》(1923年5月新潮社首次出版)。这部小说集中的《狂人日记》《孔乙己》《药》《阿Q正传》等都是人们耳熟能详的作品。与之相比,《兔和猫》则颇有些让人陌生,讲述的似乎是作者童年所见的一个喂养动物的小故事。邻居三太太给家里小孩买了一对白兔放在后院养,后来白兔生下小兔,这些小兔却不久便整体消失了,再后来发现丢失了小兔的大兔为了避免危险,又造了新的洞穴生下更多小兔。三太太为了更好地保护它们,便把它们都搬回自己房间精心照料。众多证据表明,那只一直觊觎小白兔的恶狠狠的大黑猫就是凶手,而原本可以约制黑猫的大狗,对于小白兔的死却不曾有任何反应。“我”对此耿耿于怀,决心给施暴的黑猫以报复。

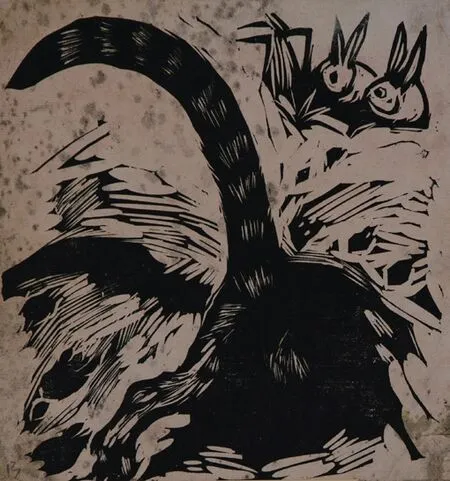

王麦杆 兔子发现猫 木刻16×16cm 1949年

王麦杆 噗 木刻18×16cm 1949年

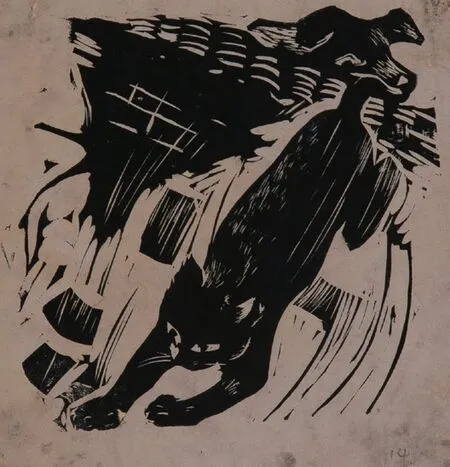

王麦杆 逃跑 木刻16×16cm 1949年

王麦杆 咬 木刻19×14cm 1949年

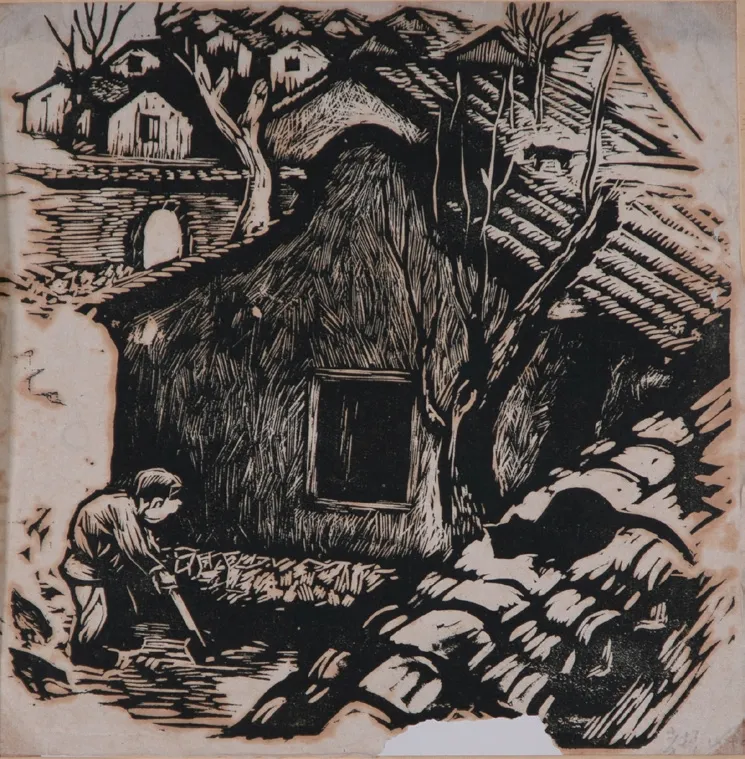

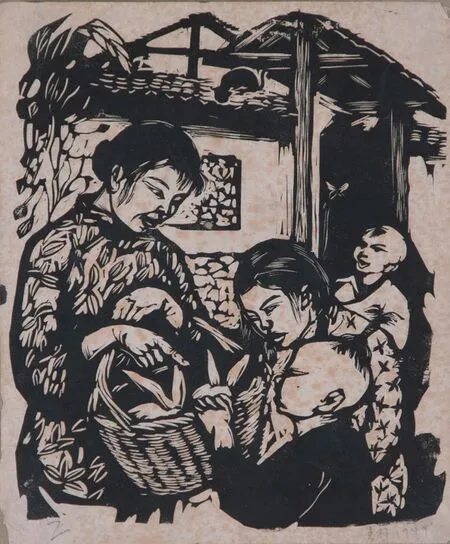

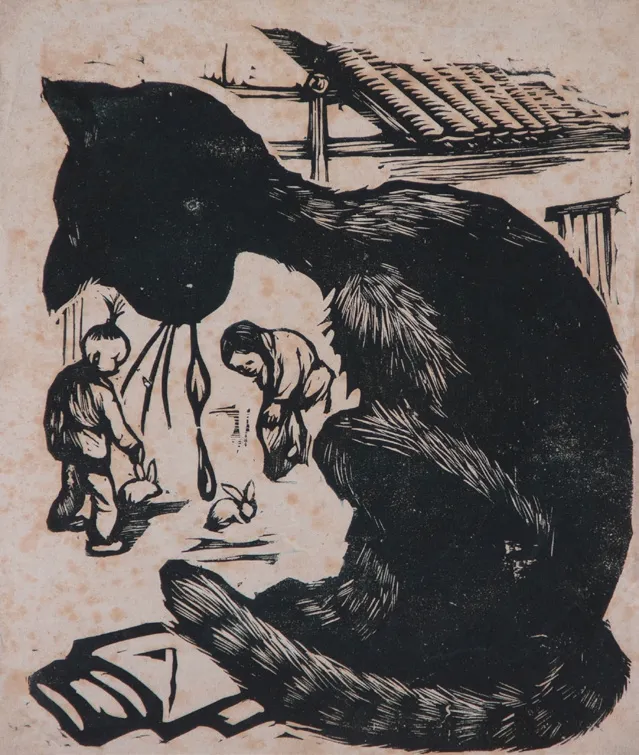

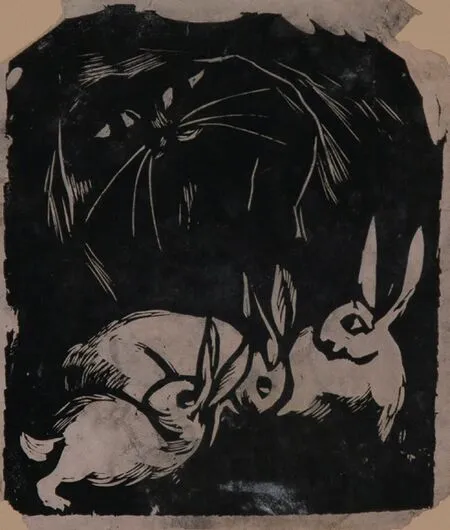

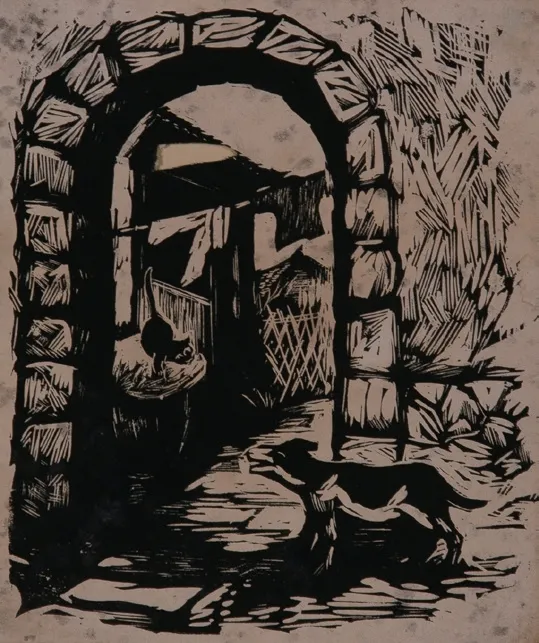

目前我们所见到的王麦杆的17幅插图原作编号有些混乱,其中有部分缺失,并不构成对于小说情节的完整叙述。大致看来,《买小兔》《母爱》《训话》《喂兔子》几幅对应的是三太太买回一对白兔,和孩子们一起喂养,当兔子怀孕之后,又严令孩子们不能再去捉玩的情节。《垒兔窝》以及另一幅小孩在铲土的画面或许是表述当兔子们消失不见时,三太太和孩子去掘兔窝以寻找兔子踪迹的内容。在这些画面中,作者以简括和带有几分传统意味的笔法塑造了朴实的家庭生活画面,而在人和兔的和谐关系之中也时常穿插着那只代表着危险因子的黑猫的身影。《饥渴》《兔》《兔子跑》《兔子发现猫洞》《猫发现兔子》《兔子发现猫》《噗》《咬》《狗》《猫》《猫和狗》等所反映的是黑猫与兔子之间的紧张关系以及猫与狗的撕咬场景。这些内容在小说中并没有直接表述,但艺术家的创作则将几种动物的形象和关系通过造型、刀法和黑白语言组织鲜明生动地体现出来。如果将小说与图画进行对照的话,我们从图画中的确感受到不同动物的角色形象以及作者所投射的感情。兔子的天真烂漫、猫的阴森可怖、狗的好斗和麻木在图画中也被鲜明刻画出来。对于凶残施暴者的痛恨,对于弱小温顺者的怜爱,画家和作家在此是一致的。

关于王麦杆的这系列插图,笔者暂未知其受邀于何本书刊,首次发表于何处,只发现在1981年第3期《天津日报·文艺增刊》上登载了其中一幅。该插图为配合纪念鲁迅诞生一百周年的专题而发表,算是小说中黑猫的个体“肖像”,它斜睨着双眼,傲然直立,正以利爪捋着胡须,活脱脱一副“凶手”形象。而刊登在2001年刘海粟题《王麦杆画选》中,关于《兔和猫》的插图共有19幅,除了上述17幅,还有一幅鲁迅给几位围坐身边的小孩与青年讲故事的场景以及一幅大狗扇打苍蝇的画面。不同于《阿Q正传》,有关《兔和猫》的美术创作很难找到可相对比的案例。1977年范曾画过一幅白描手法的插图:院墙内三个小孩逗着两只兔子,三太太居于中间,一边指着白兔,一边呵斥被抱着的狗,围墙上还伏着一只猫,对应的是小说中三太太呵斥大狗不准它咬白兔的情节。这一幅作品几乎将小说中涉及的角色都纳入进来了,不过画面属于日常场景的描绘,并未从小说所设定的寓意出发去刻画不同角色的形象。再后来,庄根生依据鲁迅的《兔和猫》创作白描手法的连环画,对于情节和场景有较为细致的描绘,注意画面意境的营造,但对不同动物的形象同样缺乏近距离的深入刻画。可以说,就《兔和猫》的插图而言,王麦杆是对小说意涵领悟较深,而表达最为有力的。但图画仍然难以体现出来的是,作者对于弱肉强食、生命低贱的世界的忧心,以及普遍的人道主义观照。小说中的“我”由小兔的失踪联想到周边一系列生命凋零却无人在意的现象,如鸽子被鹰叼走,小狗被马车轧死,苍蝇被蝇虎咬死,这些卑微生命的死去,没有人注意和关心。由此他发出了“假使造物也可责备,那么,我以为他实在将生命造得太滥,毁得太滥了”⑤的哀叹。在这里,鲁迅分明是以动物来隐喻人的世界,传达出对于丛林世界的控诉以及关怀众生的“大生命”⑥理念。图画与文学作品本就很难全然对应,它们各自有不同的表达方式,但是如果我们将此系列插图与王麦杆的其他众多作品联系来看,就会体会到当中深刻的关联。

二、人与兽的世界

在鲁迅文学中,动物出现得并不少,据靳新来统计,共有200个左右,其中为作者着意营造的、比较重要的就有狼、蛇、猫头鹰、乌鸦、牛、象、狗、猫、羊、苍蝇、蚊子、细腰蜂等一二十种。他说:“在鲁迅笔下,动物意象系统,同人物形象系统一样,也是由于鲁迅有持久关注的社会文化问题而确立的。在鲁迅作品中,人与兽从来都是纠缠在一起的,所谓动物意象系统,实际上是一个象征、隐喻系统,它背后隐含着的是一个‘人的世界’,体现的是鲁迅对于人的认识和思考。”⑦关于“人的世界”与“兽的世界”的对照,刘建直接就将《兔和猫》与《狂人日记》中的角色分类列表,以体现这“生物史”与“我翻开历史一查”之历史的魔幻扣应:

1. 兔和猫的世界

A.猫:高视阔步,恶狠狠,害死小兔。

B.狗:不咬兔,但对其遇难麻木不仁。

C.兔:大兔,身为父母,哺乳不均;小兔不能争食者,就先死了,能争食者,虽活下来,但免不了被猫吃。

2.狂人的世界

A.外人:睁着怪眼,青面獠牙,要吃人。

B.家中外人:仆人陈老五只是拖我进屋。

C.家人:长者,母亲和大哥不反对吃人;幼者,妹子,五岁便被吃;“我”,无意中吃了妹子的几片肉,现在也轮到我自己。⑧

这样看来,猫、兔、狗之间的紧张关系实际上和《狂人日记》里那“吃人”的世界如出一辙,并不因作者充满了柔情和怜爱的笔调就有着根本的不同。

在王麦杆这里,以动物隐喻人类社会同样十分常见。在他的作品《鹊巢》(1945年)中,鸠正在与鹊激烈争斗,以致鹊的幼鸟都要从巢中翻倒掉落下来,他是以“鸠占鹊巢”的典故来喻示强暴者对于弱者物产的侵夺。他的漫画《后生可畏》(1946年)以前后相继的两条大鱼张开大嘴吞噬群鱼的画面来表达在搜刮民脂民膏方面一拨赛过一拨的社会现实。当然,更多的是以动物形象对人的夸张变形来表达关于社会群体的爱憎态度。比如作品《日寇的走狗》就将投降卖国者塑造成日寇牵着的一只“趴儿狗”。《资本家》(1941年)中那抽着烟、挺着大肚子、肥头大耳的资本家近似于猪;《国难使我增加了200磅》(1941年)中那正在量体重的体型肥硕者的头部则近似于狗。对剥削者抨击最猛烈的要数《三种不同的囤积者》(1941年),画面中两个肥大如猪的人和一具骷髅勾搭在一起,以表达作者谴责囤积粮食的奸商、搜刮钱财的贪官与索人性命的魔鬼实属同类的愤怒情绪。

这种动物隐喻的手法在当时非常流行。漫画家廖冰兄就是这方面的擅长者。他的《猫国春秋》系列就因为以“曲笔”表现统治者的腐败、暴虐以及人民所遭受的不公正待遇和苦难而备受关注。“猫国春秋”实际包括了《鼠贼横行记》(连环画)、《虎王惩贪记》(连环画)、《黉宫灯影录》(组画)、《猫国春秋》(组画)及《方生未死篇》(组画)五个部分,当中大量作品以猫、鼠、虎等动物形象,通过象征和比喻的手法批判和讽刺了统治者与各类反动势力狼狈为奸、横征暴敛、抢占胜利果实、镇压人民、欺瞒群众等各种荒诞而又滑稽的恶行。其中《枭暴》(1945年)一幅对于专制政权禁锢言论的讽喻尤其辛辣。画面中迎面扑来的硕大的猫头鹰用利嘴咬住一只公鸡的嘴巴,不让它鸣叫,公鸡扑腾着翅膀而无能为力,猫头鹰展开的巨翅下是瘦骨嶙峋、哀嚎而无望的民众。与王麦杆一样,“猪”的形象也经常被廖冰兄用在侵略者和剥削者身上。比如《日本“猪猬”吸血图》(1937年),以首尾串联的方式将肥硕如“猪猬”的财阀、军阀、政客连接在一起,正是他们从骨瘦如柴的“日本民众”那层层摄取养分。《猪饰》(1945年)则讽刺蠢猪式的亦官亦商的倒爷,他们因发国难财而暴富,为掩饰自己的无知、血腥和铜臭,便让人舞文弄墨以附庸风雅、故作斯文。

这些动物隐喻的绘画易于让民众理解,又避免了直接指对具体的当道者而带来的风险,还强化了针砭时弊的力度,因而成为当时社会普遍的表达方式。

三、妇女与儿童

除了动物,《兔和猫》当中还表现了妇女和儿童的形象。作为核心人物的三太太,她花高价钱买兔子给小孩玩,悉心喂养兔子们,又防备其被狗和猫所害,还不满母兔哺乳不均而进行人工干预。她那慈爱、耐心和公正的形象跃然纸上。而母亲不让“我”打猫,“实在太修善”,属于无原则的宽容类型。孩子们则体现出天真好奇的天性。毫无疑问,妇女和儿童是鲁迅文学中颇为关注的对象。他对造成女性悲惨命运的封建制度和伦理道德给予深刻的批判,他还塑造了不少活泼纯真的儿童形象,也对步大人后尘、堕入麻木愚昧之境的孩童表示了痛心和力图挽救之意。

当然,更为直接影响新兴木刻家们的还是鲁迅所引进的珂勒惠支版画,她所塑造的妇女和儿童的形象尤为令人印象深刻。鲁迅在他辑录的《凯绥·珂勒惠支版画选集》中给所选的版画一幅幅撰写解释文字,在此,笔者摘录部分和妇女儿童描述相关的语句如下:

“父亲抱一个孩子,毫无方法地坐在屋角里,母亲是愁苦的,两手支头,在看垂危的儿子……”(《穷苦》)

“还是冰冷的房屋,母亲疲劳得睡去了,父亲还是毫无方法的,然而站立着在沉思他的无法。桌上的烛火尚有余光,‘死’却已经近来,伸开他骨出的手,抱住了弱小的孩子。孩子的眼睛张得极大,在凝视我们,他要生存,他至死还在希望人有改革命运的力量。”(《死亡》)

“队伍中有女人,也疲惫到不过走得动;这作者所写的大众里,是大抵有女人的。她还背着孩子,却伏在肩头睡去了。”(《织工队》)

“女人们在助战,用痉挛的手,从地上挖起石块来。孩子哭了,也许是路上睡着的那一个。”(《突击》)

“这里就出现了饱尝苦楚的女人,她的壮大粗糙的手,在用一块磨石,磨快大镰刀的刀锋,她那小小的两眼里,是充满着极顶的憎恶和愤怒。”(《磨镰刀》)

“她浑身是力,挥手顿足,不但令人看了就生勇往直前之心,还好像天上的云,也应声裂成片片。”(《反抗》)

“画里是被捕的孑遗,有赤脚的,有穿木鞋的,都是强有力的汉子,但竟也有儿童,个个反缚两手,禁在绳圈里。”(《俘虏》)

“他现在闲空了,坐在她的床边,思索着——然而什么法子也想不出。那母亲和睡着的孩子们的模样,很美妙而崇高,为作者的作品中所罕见。”(《失业》)

“这里是孩子们徒然张着悲哀,而热烈地希望着的眼,母亲却只能弯了无力的腰。她的肩膀耸了起来,是在背人饮泣。”(《面包!》)

“他们都擎着空碗向人,瘦削的脸上的圆睁着的眼睛里,炎炎地燃着如火的热望。”(《德国的孩子们饿着!》)⑨

王麦杆 鲁迅原著《兔与猫》插图 16×15cm 1949年

王麦杆 买小兔 木刻18×16cm 1949年

王麦杆 饥渴 木刻19×17cm 1949年

在这字里行间,饱含着对社会黑暗的悲愤,对穷困者的同情,以及对母性强有力的讴歌。而那质朴有力的图像结合这样的介绍在新兴木刻家们的心中恒久激荡。

这不是说木刻家们直接沿袭珂勒惠支的主题和语言,实际上,他们不断力图摆脱外来形式的影响,而是这样一种观照苦难生活的视角经由本土化的结合以及政治斗争的需要而得以延承演化。

王麦杆众多反映社会苦难的作品,就较为突出地以妇女儿童为主题或者将其纳入到各种社会场景之中。比如《拾米图》(1941年)中以扫帚收集跌落街道的米粒的母女俩;《售平饭》(1941年)中饥饿无助的妇女儿童;《饿》(1944年)中围着母亲索要食物的三个小孩;《卖女图》(1943年)中拥抱在一起泪眼相望不忍割舍的母女;《平籴米》(1941年)中混杂在抢购平价米的庞大人群中的妇女儿童;《病儿》(1947年)中面对病孩无力又无奈的父母;《人民的受难》(1947年)中在收取各种苛捐杂税的黑暗势力下痛苦不堪的民众;《富士山之会》(1945年)中日本军人战败后回到家乡见到的妇女儿童的种种惨状;《胜利后的上海街头》(1946年)中流离失所的伤兵妇孺;《解甲归田》(1947年)中拄着拐杖的残疾军人回乡所面对的一家老小悲苦嚎呼的惨景;《晨课前》(1945年)中背着书包向正在抢购粮食的老师行礼的小学生;《小学老师》(1947年)中路遇羞愧难当的卖报老师的学生们……

这是怎样一种“悲惨世界”?饥饿的民众、卖儿鬻女、骚动、流离失所,以及知识分子的困顿生活是沦陷区以及国统区木刻家们最为常见的表达题材。我们从杨讷维的《骚动》(1946年)、《饥饿有罪》(1947年),赵延年的《抢米》(1947年),郑野夫的《抢棉花》(1947年),张漾兮的《抢米》(1947年)、《人市》(1947年),杨可扬的《教授》《张老师,早!》(1947年)等作品中看到同样的主题表达。统治者横征暴敛,民众穷困无望,就连作为教师的知识分子也堕入饥民之中无颜面对自己的学生,斯文扫地,再就是压迫所导致的反抗怒潮的风起云涌,革命的艺术家们“不断地在生活的巨流中跃进”,“与时代相配合”,他们希望“不但记录现实,解释现实,并且促进现实,指示现实,改造现实”⑩。他们不只是因为直接目睹现实生活的惨状有感而发,同时也将自己的艺术汇入到党所领导的革命运动之中。比如集中于1947年所创作的大量反映饥饿和骚动的作品就与席卷国统区的“反饥饿、反内战、反迫害运动”密切相关。王麦杆在《论中国新兴木刻运动》一文中说道:“(解放区)这种从人民内心发泄出的热情和不可抑制的愉快姿态……对于一个被专制恐怖所统治着的地区的可怜的木刻工作者是不会想象也不敢想象得出的!……不是艺术家个人决定了艺术所表现的形体,而是集体环境决定了艺术家个人的创作意识,主题,技巧,和形式。”

与解放区“明朗的天”相比,国统区似乎就只有无边的黑暗,实际上,国统区的木刻家们也主要是这样来选择题材的。但是情况也不是那么绝对。正如王麦杆在《兔和猫》插图里所透露出来的那样,除了以动物所隐喻的社会的“弱肉强食”,也有温暖的母子情,以及关乎整体生命体的普遍之爱。当然,1949年正值全国陆续“解放”的转折时期,艺术家们的创作题材也正遭遇着“新”与“旧”的转换。但是,我们可以看到,整个国统区时期,在针砭社会时弊的同时,王麦杆的有些作品就不乏充满温情的风土人情和日常生活画面。比如背着熟睡的孩子阅读小学课本的妈妈(《当妈妈去读书时》,1946年);扛着鹅笼牵着裸身儿子的年轻妇女(《淡水风情》,1946年);其乐融融走在途中的一家四口(《回娘家》,1947年);被家禽家畜环绕的晒衣妇与端碗孩童(《晒衣服》,1947年);吹着笛子引得小孩顾盼的卖笛人(《卖笛子》,1947年)……这些似乎都是消弭了紧张的阶级对立而最为质朴清新的平民生活。

王麦杆 猫发现兔子 木刻18×16cm 1949年

王麦杆 猫与狗 木刻17×15cm 1949年

四、简短的结语

从鲁迅那少人关注的小说《兔和猫》到王麦杆同样少人关注的《兔和猫》的插图,我们所延展开的也许是新兴木刻发展史中的另一条线索,在人兽纠葛的世界里倾注某种跨界别的人道关怀,在紧握作为“匕首”“投枪”的革命工具的同时也不乏朴素平和的情感流溢。这提示我们,由20世纪初兴起的左翼美术到后来逐渐被整合到激烈的政治运动中的革命美术,一直潜藏着那种逐渐被压抑但并未完全弃除的普适性的价值观及情感。而或许正是因为从这一特殊的路径切入,我们才得以注意到处于时代洪流之中的王麦杆不同的面向。

注释:

①[日]泷本弘之:《版画家王麦杆先生访问记》,《北方美术》2006年第2期,第39页。

②麦杆:《木刻自学讲义;第一课、学习木刻的初步认识》,《漫画木刻从刊》1941年第一辑,第28页。

③这156人为:丰子恺、瞿秋白、刘苇、司徒乔、蒋兆和、常书鸿、黎锦明、叶灵凤、李桦、叶浅予、曹白、陈铁耕、夏同光、张乐平、魏猛克、杨讷维、宋秉恒、郁风、郭士奇、刘岘、赵宏本、赖少其、艾中信、黄新波、陆田、彦涵、丁聪、邵克萍、刘建庵、张仃、苗波、张凡夫、曾景初、王琦、方成、张路、古元、荒烟、余白墅、杨涵、阿老、王麦杆、程十发、程多多、张怀江、贺友直、韦江帆、顾炳鑫、葛克俭、吴凡、赵延年、王仲清、黄胄、哈琼文、伍必端、李天心、丁斌曾、贺野、吕洪仁、徐永祥、姚巧云、雷荣厚、费龙翔、费明智、陈尊三、张守义、裘沙、王伟君、邱承德、潘吾华、赵宗藻、汪观清、方增先、尹琼、韩和平、郑家声、曾善庆、杨燕屏、刘文西、杨启鸿、路坦、顾寄徐、范朴、俞启慧、黄金祥、姚有信、张嵩祖、陈云华、王重圭、卢琪辉、李融龙、王满粟、吴永良、(杨)古城、王维新、范曾、宋继中、戴敦邦、谢春彦、戴红倩、韩黎坤、汪国风、庞太嵩、严文俊、洪植煌、林丰俗、周思聪、戴逸如、陈玉先、朱维明、赵文彬、戴成夫、杜滋龄、王劼音、胡有章、李连仲、左川、文国璋、邬继德、戴卫、李忠良、万兆泉、奚阿兴、夏葆元、林旭东、陆燕生、方隆昌、陈衍宁、郝志国、刘希立、罗枫、陈逸飞、孙为民、王书朋、殷恩光、黄英浩、杨振伟、李应该、陈克平、华其敏、韩辛、朱森林、吴以徐、赵扶伟、应金飞、慕容引刀、刘颖、柴鑫林、张义璋、(张)鸿飞、周璘、沈原野、朱萸、吴善言、叶国定、李复华。从中我们可以大致了解关于鲁迅著作的美术创作队伍的概貌。

④沈伟棠:《“阿Q遗像”——抗战期间〈阿Q正传〉的“转译热”与丰子恺的创获》,《鲁迅研究月刊》2015年第11期,第79—83页。

⑤鲁迅:《兔和猫》,北京《晨报副刊》1922年10月10日,第45页。

⑥钱理群由《兔和猫》分析,“生命”正是鲁迅的一个基本概念。首先,鲁迅的生命“是个大生命”的概念。它不仅超越了自我生命的狭窄范围,甚至超越了国家、民族、人类的范围,升华到了自我心灵与宇宙万物(生物、非生物)的契合……另一方面,他所提倡并身体力行的“生命之爱”是一种“推己而及人(和万物),推人(和万物)而及己”的博爱。(钱理群:《鲁迅作品十五讲》,北京大学出版社,2003年,第5页)

⑦靳新来:《“人”与“兽”的纠葛——鲁迅笔下的动物意象》,复旦大学博士学位论文,2004年,第7页。

⑧刘建:《寂寞中的呐喊——探寻〈兔和猫〉的真义》,《鲁迅研究月刊》1989年第3期,第69页。

⑨鲁迅:《凯绥·珂勒惠支版画选集序目》,鲁迅编选:《凯绥·珂勒惠支版画选集》,三闲书屋,1936年,转见于人民美术出版社版,1956年,第8—11页。

⑩麦杆:《论中国新兴木刻运动》,《木刻艺术》1946年第2期,第20页。

⑪同上。