情绪调节对脑瘫患儿照顾者情绪体验与创伤后成长的影响

2018-07-04董超群刘一苇梁莉丹赵海峰

董超群,刘一苇,梁莉丹,赵海峰

(1.温州医科大学 护理学院,浙江 温州 325035;2.温州医科大学附属第二医院 康复科,浙江 温州 325035)

脑瘫是指在生长发育完成之前,非进行性脑损伤或脑发育缺陷所致的综合征,主要表现为中枢性运动障碍及姿势异常,是儿童致残的主要疾病之一。脑瘫患儿常伴有智力、社交等障碍,据估计我国约有55%的患儿存在智力缺陷,2/3的患儿存在社会生活能力障碍[1]。因此,脑瘫患儿常需要接受长期的照护。研究[2-3]显示,脑瘫患儿主要照顾者的心理状况与脑瘫患儿的康复疗效直接相关,改善其父母的情绪和身体状况可促进患儿功能和生活质量的提高。脑瘫患儿照顾者虽经历焦虑、抑郁等心理痛苦,但也存在创伤后成长等积极心理结局[4]。Joseph等[5]建立的创伤后成长情感-认知加工模型指出,个体的情绪状态与应对方式可通过交互作用影响创伤后成长水平。情绪调节作为个体有意或无意地调节其情绪以应对环境的过程,是影响个体心理调适结局的重要应对方式。本研究旨在分析脑瘫患儿照顾者情绪体验、情绪调节与创伤后成长的关系,并探索情绪调节在脑瘫患儿照顾者情绪体验与创伤后成长间的中介或调节作用,以期为临床制定干预策略促进患儿照顾者的积极心理调适提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2014年9月至2015年12月,方便抽样法选取温州、宁波两所康复医院的脑瘫患儿照顾者为研究对象。纳入标准:(1)患儿符合2004 年全国小儿脑瘫会议诊断标准[6];(2)患儿照顾者年龄≥18岁,为长期主要照顾者;(3)言语表达清楚,有读写能力,认知正常;(4)知情同意,并愿意参与本研究。排除标准:(1)患儿合并其他慢性疾病或恶性肿瘤;(2)患儿照顾者患有精神性疾病;(3)不愿参与本研究。本研究共纳入154名脑瘫患儿及照顾者。脑瘫患儿一般资料:男91例(59.1%)、女63例(40.9%);年龄为1~10岁,中位年龄2.00岁;脑瘫确诊时间1年以下者62例(40.3%),1~5年80例(51.9%),>5年12例(7.8%);手足徐动型37例(24.1%)、痉挛型33例(21.4%)、混合型29例(18.8%)、张力低下型33例(21.4%)、其他22例(14.3%);脑瘫程度为轻度61例(39.6%)、中度52例(33.8%)、重度41例(26.6%)。脑瘫患儿照顾者一般资料:男31名(20.1%),女123名(79.9%);父亲18名(11.7%),母亲101名(65.6%),祖父母35名(22.7%);年龄为22~70岁,中位年龄33.50岁。

1.2 方法

1.2.1 调查工具 (1)一般资料调查表:由调查者根据研究目的和研究内容自行设计,包括脑瘫患儿及照顾者人口社会学资料(患儿性别、患儿年龄、照顾者性别、照顾者年龄、照顾者与患儿的关系)和疾病相关资料(脑瘫确诊时间、脑瘫类型、脑瘫严重程度)两部分。(2)积极情感消极情感量表(positive affect and negative affect scale,PANAS):采用Watson等[7]编制,邱林等[8]修订、汉化的量表。该量表包括积极情感和消极情感体验描述词各9个。各条目采取5级计分法,“从来没有”到“几乎所有时候”依次记为1~5分。分量表总分为9~45分,得分越高,表示个体感受的积极或消极情绪越多。本研究中积极情感分量表和消极情感分量表的Cronbach’s α系数依次为0.92 和0.88 。(3)中文版创伤后成长问卷(Chinese version of posttraumatic growth inventory,PTGI-C):采用Tedeschi等[9]编制,汪际等[10]汉化并修订的量表。该量表用来评估创伤后个体与创伤事件做抗争所产生的积极改变,包含5个分量表,即与他人关系、个人力量、新的可能性、人生哲学以及自我改变,共20个条目。各条目采用Likert 6级评分法,“完全没有经历这种改变”到“几乎每天都经历这种改变”依次计为0~5分,总分为0~100分。得分越高,表示个体获得的创伤后成长越多。该量表具有较好的信效度,本研究中,总量表的Cronbach’s α系数为0.89。(4)情绪调节量表(emotion regulation scale,ERS):采用Gross等[11]编制,王力等[12]汉化修订而成的量表。该量表用以评估个体情绪调节时采用认知重评和表达抑制两种策略的倾向。该量表共10个条目,采取Likert 7级评分法,从“完全不同意”到“完全同意”依次计1~7分。认知重评分量表共6个条目,总分为6~42分,得分越高表示个体采取认知重评的倾向性越高;表达抑制分量表共4个条目,总分为6~28分,得分越高表示个体采取表达抑制的倾向性越高。本研究中认知重评和表达抑制两个分量表的Cronbach’s α系数分别0.78和0.75。

1.2.2 调查方法 本研究获温州医科大学伦理委员会批准及各医院主管部门同意后开展实施。告知本研究的目的,征得照顾者知情同意后开始收集资料。数据资料由4名经过统一培训的研究者收集,统一填写问卷的指导语,解释问卷的每一条目。问卷由患儿照顾者本人完成;问卷完成时间需15~20 min,所有问卷均当场回收。共发放180份问卷,回收有效问卷154份,问卷的有效回收率为80.0%。

2 结果

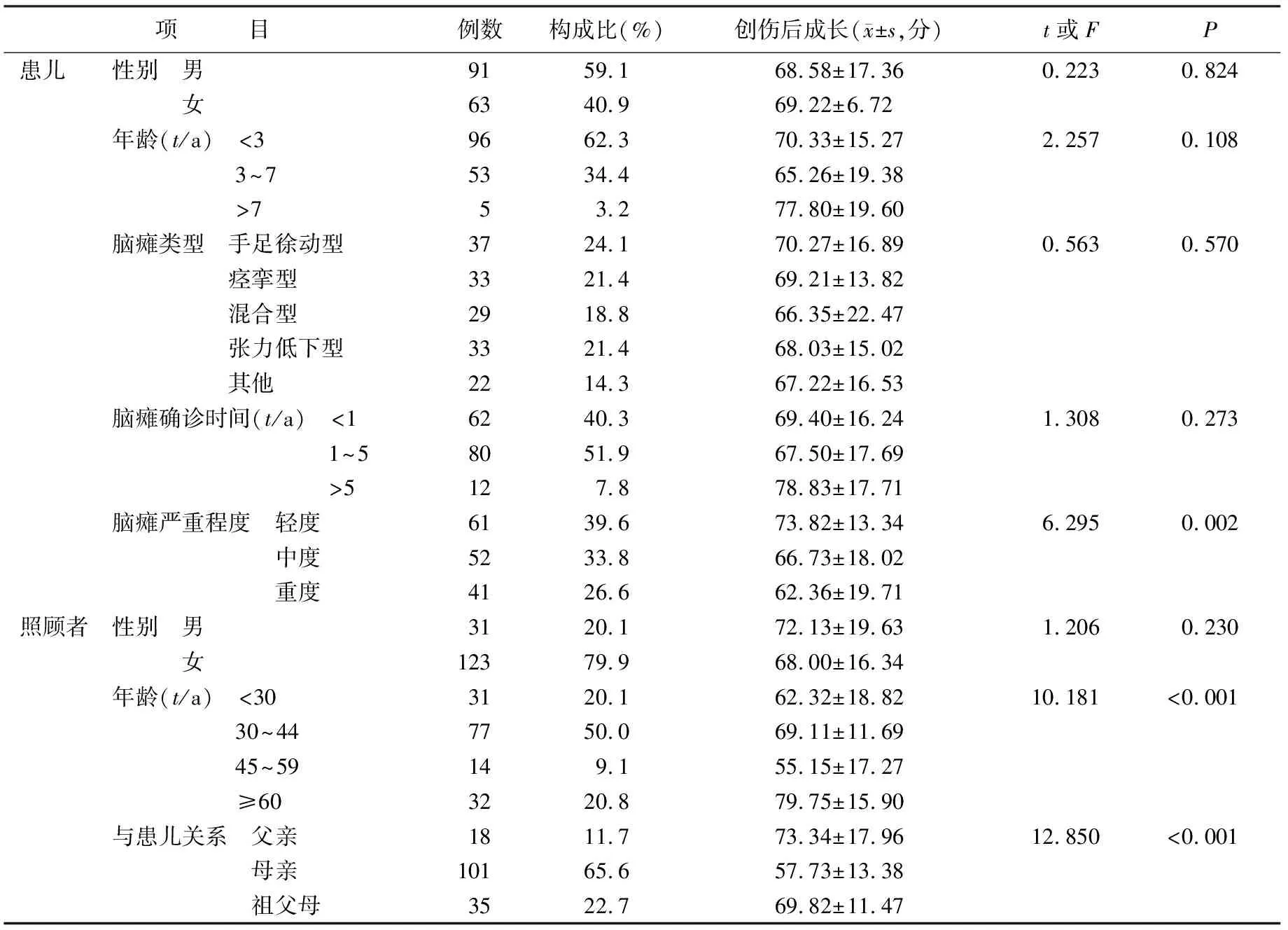

2.1 人口学变量对脑瘫患儿照顾者创伤后成长的影响 对脑瘫患儿及照顾者人口学、疾病特征资料的单因素分析结果显示,不同患儿脑瘫的严重程度、照顾者的年龄以及照顾者与患儿关系对脑瘫患儿照顾者创伤后成长的影响不同差异均有统计学意义(均P<0.01),见表1。

表1 脑瘫患儿照顾者人口学、疾病特征资料与创伤后成长总分的单因素分析(N=154)

2.2 脑瘫患儿照顾者的创伤后成长、积极情绪消极情绪以及情绪调节的现状 脑瘫患儿照顾者的创伤后成长总分为(68.63±17.06),其中与他人关系维度得分为(9.19±3.39)分,个人力量维度得分为(11.90±3.30)分,新的可能性维度得分为(12.14±4.33)分,人生哲学维度得分为(22.91±6.18)分,自我改变维度得分为(12.69±3.63)分。积极情感消极情感量表的积极情感维度得分为(21.68±7.99)分,消极情感维度得分为(21.85±6.97)分。情绪调节量表的认知重评维度得分为(29.06±4.86)分,表达抑制维度得分为(15.80±4.22)分。

2.3 脑瘫患儿照顾者的积极情绪消极情绪、情绪调节与创伤后成长的相关性分析 积极/消极情绪、情绪调节与创伤后成长的双变量相关性,见表2。结果显示,积极情绪与认知重评、创伤后成长总分呈正相关(P<0.05)。认知重评和创伤后成长总分呈正相关(P<0.01)。消极情绪与认知重评呈负相关(P<0.05),与表达抑制呈正相关(P<0.05)。

表2 积极情绪、消极情绪、情绪调节、创伤后成长的双变量相关分析(r)

a:P<0.05;b:P<0.01

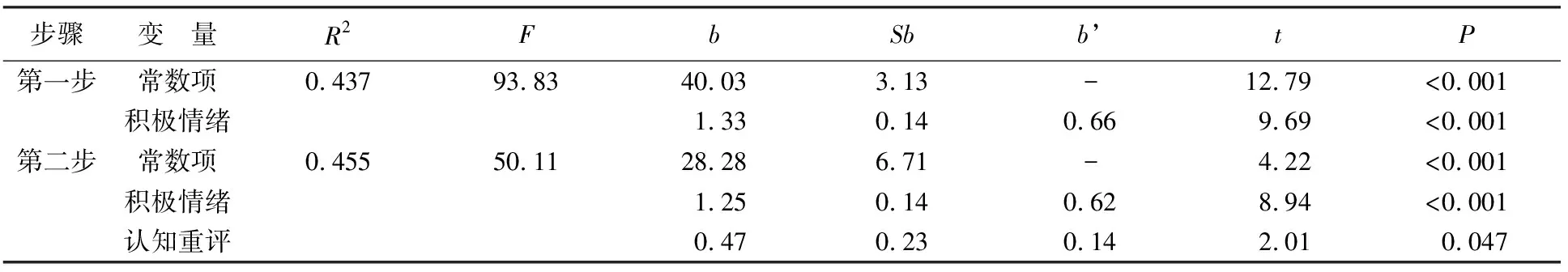

2.4 脑瘫患儿照顾者创伤后成长的中介效应分析 在控制了人口学资料后,以创伤后成长总分为因变量,以积极情绪、认知重评为自变量进行阶层回归分析,见表3。Baron等[13]提出中介效应检验必须满足以下条件:(1)自变量能显著预测中介变量和因变量;(2)控制自变量后,中介变量能显著预测因变量;(3)控制中介变量后,自变量对因变量的预测作用显著降低(若自变量对因变量仍有显著预测作用,即存在部分中介效应;若自变量对因变量的预测作用不再显著,就存在完全中介效应)。本研究回归分析显示,积极情绪可以显著预测创伤后成长,且积极情绪对认知重评的预测作用显著(P=0.004),满足条件(1);控制积极情绪对创伤后成长的影响后,认知重评能显著预测创伤后成长(P<0.05),满足条件(2);控制认知重评对创伤后成长的影响后,积极情绪对创伤后成长的预测作用由原来的b’=0.66降低到了b’=0.62,满足条件(3)。结果表明,认知重评在积极情绪与创伤后成长间起部分中介效应。

表3 认知重评在积极情绪和创伤后成长间中介效应检验的阶层回归分析

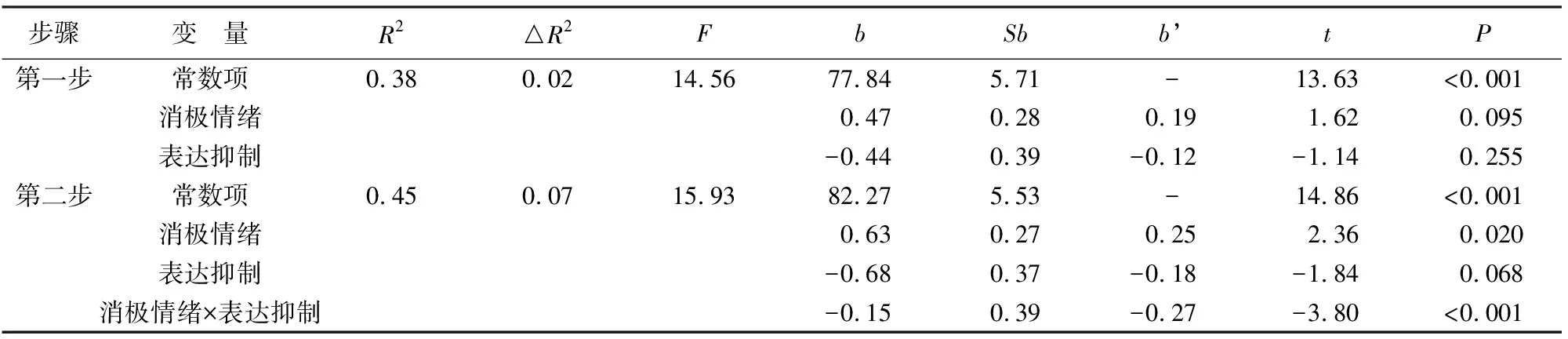

2.5 脑瘫患儿照顾者创伤后成长的调节效应分析 依照调节效应的检验程序[14],在控制人口学变量后,以创伤后成长为因变量,将自变量消极情绪和调节变量表达抑制做中心化变换后,进行阶层回归分析,见表4。结果显示,消极情绪×表达抑制的△R2=0.07,F=15.93,b’=-0.27,表达抑制对消极情绪与创伤后成长的调节效应显著(P<0.001)。为更清晰地解释表达抑制在消极情绪与创伤后成长之间的调节作用,分别对低表达抑制和高表达抑制的患儿照顾者做消极情绪对创伤后成长的回归分析,结果表明,低表达抑制组,消极情绪对创伤后成长的预测作用不显著(b’=-0.09,t=-0.50,P=0.625),但在高表达抑制组,消极情绪对创伤后成长的预测作用显著(b’=-0.69,t=-3.60,P=0.003)。

表4 表达抑制在消极情绪与创伤后成长间的调节效应检验的阶层回归分析

3 讨论

3.1 积极情绪可通过认知重评影响脑瘫患儿照顾者的创伤后成长 本研究结果提示,积极情绪与创伤后成长呈正相关,并可直接预测照顾者在患儿罹患脑瘫这一创伤性事件中的个人成长,证实了Fredrickson等[15]的积极情绪拓展-建构理论 “个体的积极情绪能帮助个体构建诸多个人资源,助其更好地应对生活挑战,并在挑战中获得成长”的这一观点。本研究中,在控制了患儿的病情及患儿照顾者的人口学特征后,认知重评仍可直接预测患儿照顾者的创伤后成长水平,这可能是采取认知重评这一情绪调节策略的患儿照顾者对压力性情境采取较多的积极解释或积极观点,从而帮助患儿照顾者重建其对世界的理解,容易获得较多成长。本研究进一步发现,认知重评在脑瘫患儿积极情绪和创伤后成长间起部分中介作用。这表明积极情绪可通过拓展患儿照顾者的认知范围和注意广度,帮助患儿照顾者从关注脑瘫这一创伤事件的消极影响转而寻求创伤的积极意义,从而实现其创伤后成长。

3.2 表达抑制可调节消极情绪对脑瘫患儿照顾者创伤后成长的影响 情绪表达抑制是指在情绪体验产生后对情绪表达进行有意识地抑制过程。情绪表达抑制被证明与较多负性情绪体验、消极的心理结局有关[16]。本研究发现,患儿照顾者的消极情绪对其创伤后成长不具预测性,这与国内外其他研究[17-18]结果一致。然而本研究结果表明,表达抑制虽不能直接预测创伤后成长,但表达抑制可调节消极情绪对创伤后成长的作用。那些较多采取表达抑制策略的患儿照顾者,消极情绪可负性预测创伤后成长。这可能与个体在不能有效表达其消极情绪时,消极情绪限制了个体的思维行动资源[19],使之局限在当前的困境中不能看到积极转变有关。相反,对负性情绪的表露被证实可释放个体的消极认知,帮助个体更好地理解应激性事件,改变其创伤后的认知,进而缓冲负性情绪对心理健康的影响[20]。因此,本研究中那些较少采取表达抑制的患儿照顾者,其消极情绪对其创伤后成长无显著影响。

3.3 对脑瘫患儿照顾者临床心理干预的启示 积极情绪和认知重评是脑瘫患儿照顾者创伤后成长的重要预测因素,且积极情绪可通过认知重评促进创伤后成长水平,这提示医护人员在开展脑瘫患儿照顾者心理健康促进工作时需重视对其积极情绪和认知重评的引导。临床护士可通过放松治疗、正念疗法、营造和谐的支持性团体环境、记录愉快事件等积极情绪干预方法培养患儿照顾者的积极情绪,以促进其创伤后成长的产生。护士在引导患儿照顾者建立积极情绪的同时,还需引导患儿照顾者对自我情绪和想法进行反思,鼓励其对创伤事件、人际关系、自我力量等进行重新评价,加强其对创伤事件积极意义的探索等认知干预措施以提高积极情绪干预的效果。脑瘫患儿照顾者常周期性地产生慢性悲伤情绪[21],临床护士应有目的地引导患儿照顾者放弃表达抑制这一情绪调节策略,鼓励其及时表达或宣泄其消极情绪,以缓解消极心理情绪对其创伤后成长的不良影响。临床护士还可开展团体情绪表露干预,通过建立足够信任的支持性环境以鼓励患儿照顾者在团体中表露其消极情绪和创伤事件,从而促进其积极心理调适,增进其创伤后成长水平。

4 小结

本研究采取方便抽样的方法所得患儿照顾者的研究结果可否推及其他区域的患儿照顾者还有待进一步验证,今后可开展多中心、大样本研究以增加结果可靠性。本研究采用的横断面研究设计可能还不足以更好理解变量间的因果关系,今后可进一步开展纵向研究以分析情绪调节、情绪体验及创伤后成长与时间的交互作用,从而更好地理解情绪及其调节策略对创伤后成长的作用机制。

【参考文献】

[1] 查贵芳.脑瘫患儿心理行为特点及行为干预对策研究[D].合肥:皖南医学院,2016.

[2] Barfoot J,Meredith P,Ziviani J,et al.Parent-child interactions and children with cerebral palsy:An exploratory study investigating emotional availability,functional ability,and parent distress[J].Child Care Health Dev,2017,43(6):812-822.

[3] 崔梦舒,张向葵,闻明晶.父母的照料评价对脑瘫患儿生活质量的影响:应对方式的中介作用[J].教育理论与实践,2018,38(6):44-47.

[4] 董超群,刘一苇,许秀军,等.脑瘫患儿家长心理调适及其影响因素研究[J].护理学杂志,2016,31(21):85-88.

[5] Joseph S,Murphy D,Regel S.An affective-cognitive processing model of post-traumatic growth[J].Clin Psychol Psychother,2012,19(4):316-325.

[6] 唐久来,秦炯,邹丽萍,等.中国脑性瘫痪康复指南(2015):第一部分[J].中国康复医学杂志,2015,30(7):747-754.

[7] Watson D,Clark L A, Tellegen A.Development and validation of brief measure of positive and negative affect:The PANAS scales[J].J Pers Soc Psychol,1988,54(6):1063-1070.

[8] 邱林,郑雪,王雁飞.积极情感消极情感量表(PANAS)的修订[J].应用心理学,2008,14(3):249-254.

[9] Tedeschi R G,Calhoun L G.The posttraumatic growth inventory:Measuring the positive legacy of trauma[J].J Trauma Stress, 1996, 9(3):455-471.

[10]汪际.创伤后成长评定量表及其意外创伤者常模的研制[D].上海:第二军医大学,2011.

[11]Gross J J,John O P.Individual differences in two emotion regulation processes:Implications for affect,relationships,and well-being[J].J Pers Soc Psychol,2003,85(2):348-362.

[12]王力,柳恒超,李中权,等.情绪调节问卷中文版的信、效度研究[J].中国健康心理学杂志,2007,15(6):503-505.

[13]Baron R M,Kenny D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic,and statistical considerations[J].J Pers Soc Psychol,1986,51(6): 1173-1182.

[14]方杰,温忠麟,梁东梅,等.基于多元回归的调节效应分析[J].心理科学,2015,38(3):715-720.

[15]Fredrickson B L,Joiner T.Reflections on positive emotions and upward spirals[J].Perspect Psychol Sci,2018,13(2):194-199.

[16]Hu T,Zhang D,Wang J,et al.Relation between emotion regulation and mental health:A meta-analysis review[J].Psychol Rep,2014,114(2):341-362.

[17]Benzur H,Cohen M,Gouzman J.Posttraumatic growth moderates the effects of posttraumatic stress symptoms on adjustment and positive affective reactions in digestive system cancer patients[J].Psychol Health Med,2015,20(6):685-696.

[18]袁加锦,龙泉杉,丁南翔,等.负性情绪调节的效率:中国文化背景下认知重评与表达抑制的对比[J].中国科学:生命科学,2014,44(6):602-613.

[19]Kalokerinos E K,Greenaway K H,Denson T F.Reappraisal but not suppression downregulates the experience of positive and negative emotion[J].Emotion,2015,15(3):271-275.

[20]章毛毛,李惠萍,张婷,等.自我表露文献计量学分析及对临床心理健康的启示[J].医学与哲学(B),2017,38(9):80-83.

[21]Coughlin M B,Sethares K A.Chronic sorrow in parents of children with a chronic illness or disability:An integrative literature review[J].J Pediatr Nurs,2017(37):108-116.