唐代韦杜家族宰相综论

2012-11-20王建国

王建国

(西安文理学院长安历史文化研究中心,西安710065)

唐代韦杜家族宰相综论

王建国

(西安文理学院长安历史文化研究中心,西安710065)

韦杜两姓经过数百年的繁衍生息,在唐代已各自发展成为一个相当庞大的家族集团。两大家族的优秀人物活跃于国家的政治舞台,且许多人担任国家宰相一职。通过对韦杜家族29位宰相人物的分析对比,总结其特点之异同,为我们深化对唐代韦杜家族的认识有着重要的意义。

宰相;韦杜家族;特点

宰相是我国封建社会时期中央王朝中地位最高、权力最大的政府官员,是辅佐皇帝、统率百僚和总揽政务的最高行政长官。所谓“宰相者,位亚于人主,而权重于百僚者也”[1]8662,“佐天子,总百官,治万事,其任重矣”[2]118,且“理阴阳,平邦国,无所不统”[3]5,其官秩一般不低于三品。唐代宰相并非一个固定的官职,而是某些中央职事官同时被赋予宰相的权力。唐代前期,尚书、中书和门下三省长官为法定宰相。此外,还有部分三省官员以加“同中书门下三品”和“同中书门下平章事”等衔为相。[4]990中唐以后,尚书省只具其名而无其实,宰相职多以中书门下长贰或他官兼相职的面目出现。

关于唐代韦杜家族宰相的研究,吕卓民的专著《古都西安:长安韦杜家族》[5]对长安韦杜家族做了较为详细的、通论性的研究,其中对唐代以前韦杜家族变迁、相关著名人物及唐代韦杜家族园林用力最深,但论述中将韦杜两大家族分割开来论述,对两大家族的比较和综合探讨较少。王力平的《中古杜氏家族的变迁》对中古时期杜氏家族各个郡望及其房支历史变迁做了全面考察。该书着眼于杜氏一姓自秦汉以来特别是永嘉之乱后的文化、衍变和一些主干家庭的变迁,以及杜氏家庭史。为此,笔者不揣浅陋,试图把韦杜家族作为一个整体来探讨,以期对唐代韦杜两大家族作一整体的把握和全面的认识。

一、唐代韦杜家族出任宰相概况

韦杜两姓经过数百年的繁衍生息,在唐代已各自发展成为一个相当庞大的家族集团。两大宗族的优秀人才和领军人物活跃于国家政治、经济、文化生活的各个领域,他们中的许多人出将入相,担当国家大任,特别是位居国家最高行政长官宰相一职的人,为数不少。

据《新唐书·宰相世系表》等所记,在唐代,韦氏家族中先后有17人①按《新唐书·宰相世系表》列16人为宰相,表后统计则曰14人,漏计了韦安石与韦承庆二人。又唐宣宗时,韦琮曾官至宰相,为《宰相世系表》所缺。故韦氏家族在唐代实际人相者应为17人。位列宰辅,参与国家大政的处理,这17人就是:相武后朝的韦弘敏、韦待价、韦方质、韦思谦与韦承庆;相武后、中宗两朝的韦巨源与韦嗣立;相武后、中宗、睿宗三朝的韦安石;相中宗朝的韦温;相玄宗朝的韦见素;相顺宗、宪宗两朝的韦执谊;相宪宗朝的韦贯之;相文宗朝的韦处厚;相宣宗朝的韦琮;相懿宗朝的韦保衡;相僖宗、昭宗两朝的韦昭度;相昭宗朝的韦贻范等。在韦氏家族拜相的人群中韦待价、韦安石、韦巨源为五服之亲;韦思谦、韦承庆、韦嗣立为父子之亲,朝堂之上,血缘亲属连任要职,使其门第荣耀无比,令时人艳羡不已。

唐代,杜氏家族共出12位宰相,分别为:相太宗朝的杜如晦、杜淹;相宪宗朝的杜黄裳;相德宗、顺宗、宪宗朝的杜佑;相穆宗朝的杜元颖;相宣宗、懿宗朝的杜审权;相德宗、宪宗朝的杜悰;相僖宗朝的杜让能;相高宗朝的杜正伦;相玄宗朝的杜暹;相代宗朝的杜鸿渐;相武后朝的杜景佺。在杜氏家族拜相的人群中杜淹与杜如晦为叔父关系;杜元颖为杜如晦五世孙,杜审权为六世孙,杜让能与杜审权为父子关系;杜佑与杜悰为爷孙关系;杜暹与杜鸿渐为族子关系,以此可见家族血缘关系在政治地位中的作用。当然,韦杜家族也出现过联姻的情况,如杜黄裳就是韦执宜的岳父等。

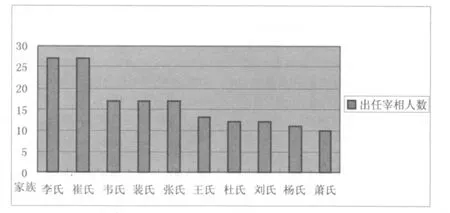

图1 韦杜家族宰相在诸氏中所占比例图(前10位)

根据《新唐书·宰相世系表》记载,唐代共有宰相369人,分别出自98个族姓(姓氏)。具体分析,可知唐代的宰相人数排在前10位的家族依次为:李氏27人(包括赵郡李氏17人,陇西李氏10人);崔氏,27人;裴氏与张氏、韦氏亦各17人;王氏13人,杜氏和刘氏12人;杨氏11人;萧氏10人。(见图1)此亦可窥见唐代韦杜家族政治地位之一斑。

二、唐代韦杜家族宰相的特点

通过对《旧唐书》《新唐书》等关于唐代韦杜家族29位任相人物史料的梳理和分析,可以发现唐代韦杜家族宰相有如下特点:

1.清正廉洁,刚正不阿

终唐一代,韦杜家族出任宰相的人物大多洁身自好,清正廉洁,刚正不阿。宰相韦方质在任时,武承嗣、三思当朝用事,其他宰相都依附攀缘,唯独韦方质不愿同流合污称病不上朝。武承嗣去造访问候,他因看不起他而踞床不行礼。左右属吏云:“踞见权贵,恐招危祸。”韦方质曰:“大丈夫岂能折节曲事近戚以求苟免也。”[7]2634后终为酷吏周兴、来子珣所诬构。韦思谦任监察御史时中书令褚遂良买人田产而不按价付款,他就上书弹劾,褚遂良被降为同州刺史。后褚遂良复相位,又贬韦思谦为县令。有人替他鸣不平,他却说:“吾清直,触机辄发,暇恤身乎?丈夫当敢言地,要须明目张胆以报天子,焉能碌碌以保妻子邪?”宪宗宰相韦贯之,身居要职20余年,官至宰相,却“严身律下,以正议裁物,室居无所改易”[2]5155。或言贯之“历重位二十年,苞苴宝玉,不敢到门”[7]4175。有一次,裴均的儿子带着一万匹的缣来求他为先人撰写墓志铭,他却回答说:“我宁可饿死,岂能干这种事!”[2]5155一生从不曾通馈遗,故其身没之后,家无羡财,惟有文集30卷。史臣亦云韦贯之与其兄韦纁皆称忠懿,“为时元龟,作辅论兵,言皆体国”[7]4178。宰相韦安石在任时,张易之、张昌宗兄弟受宠于武后,恃宠弄权,多行不轨之事。一次,武后在内殿赐宴群臣,张易之叫来了蜀商宋霸子等人在武后面前玩博塞之戏,韦安石即以“蜀商等贱类,不合预登此筵”,将宋霸子等人赶出殿外。韦安石此举,着实令当时在座之人皆为之大惊失色。武后知安石忠直,这次并没有怪罪安石,还好言勉之。但此事还是在朝臣中引起了很大震动,凤阁侍郎陆元方事后曾对人说:“此(安石)真宰相,非吾等所及也[7]2956。唐敬宗好畋猎与打球、手搏等游戏,每月上朝不过三四日,宰相韦处厚忧其荒怠,遂以乞死谢罪的方式入见敬宗,敬宗惊问何故?韦处厚非常诚恳地回答说:“臣昔为谏官,不能死争,使先帝(指唐穆宗)因畋与色而至不寿,于法应诛。然所以不死者,陛下在春宫,十有五矣。今皇子方襁褓,臣不敢避死亡之诛。”[2]4675敬宗大感悟,并厚赐锦、彩以勉慰处厚的美意。杜暹一生为官,清廉谨慎。任婺州参军离任时,同僚们特赠他—万张纸,杜暹仅取一百张,以示领情。唐朝时婺州纸是非常名贵,同僚们从此敬重杜暹的廉洁不取。杜暹所任各地官职时皆以廉洁而著称。他曾任监察御史,出使安西突骑施,蕃人送给他金银财宝,随从对他说:“公远使绝域,不可失蕃人情。”他不得已把所受金银埋入屋内,待他走后,派人传令让蕃人取出。[7]3076杜暹学识不是很高,但他为官洁身自好,清廉正直,深得后世赞誉,人们评价他的“远财劾奸”、“清风肃然”,实在是非常恰当。

2.甘当大任,名流千古

韦杜家族荣登宰辅的人物大多在其位能尽心尽力,尽职尽责,彰显为相风范,为大唐王朝的繁荣昌盛做出了不可磨灭的贡献,而其自身也名流千古。如宰相韦处厚在任时,立身正直,不徇私情,办事不过夜,荐人看大节,忠心耿耿,且“不为身计,中外补授,成得其宜”,因而“朝政清肃”。当时在京城存在着一批高品级而无缺可授的官员,他们或盛服挤于朝列,或奔走于中书、宰相之间,希缺求任,请托之风日张,风气为之败坏。为扭转这一状况,韦处厚奏请朝廷分别任命他们为各州别驾,作为府州佐吏去地方上任官做事情。既让他们为官有事可做,也对净化当时的官场风气起了一定作用。杜黄裳在任时主张整饬法度,打击藩镇势力,由是朝廷在用兵诛灭蜀、夏之后,又“克复两河,威令复振”。藩镇有桀骜不驯者,即用兵讨平之,从而开辟了元和中兴的时代。故史家认为,元和削藩之策实由杜黄裳发其端,且其功不在裴度之下。杜审权持重少言,治事勤谨,在方镇任上,太阳不落不离职;除此之外,还有开国功臣杜如晦,贤相韦贯之,宰相韦昭度和杜让能,为国尽忠;杜佑历经玄、肃、代、德、顺、宪六朝,仕宦60年,历任德宗、顺宗、宪宗三朝宰相,年老致仕时,宪宗所下的诏书中言其“岩廊上才,邦国茂器,蕴经通之识”,“为政惠人,审群黎利病之要”,“历事先朝,左右联躬,夙夜不懈”[7]3981-3982,由此可见,杜佑谋国之功。当然,其花费近36年时间撰写的关于我国第一部典章制度通史的《通典》,更是影响深远。韦杜家族的为相人物在担任相职时甘当大任,彰显了为相风范,许多事情名流千古,让后人传颂。

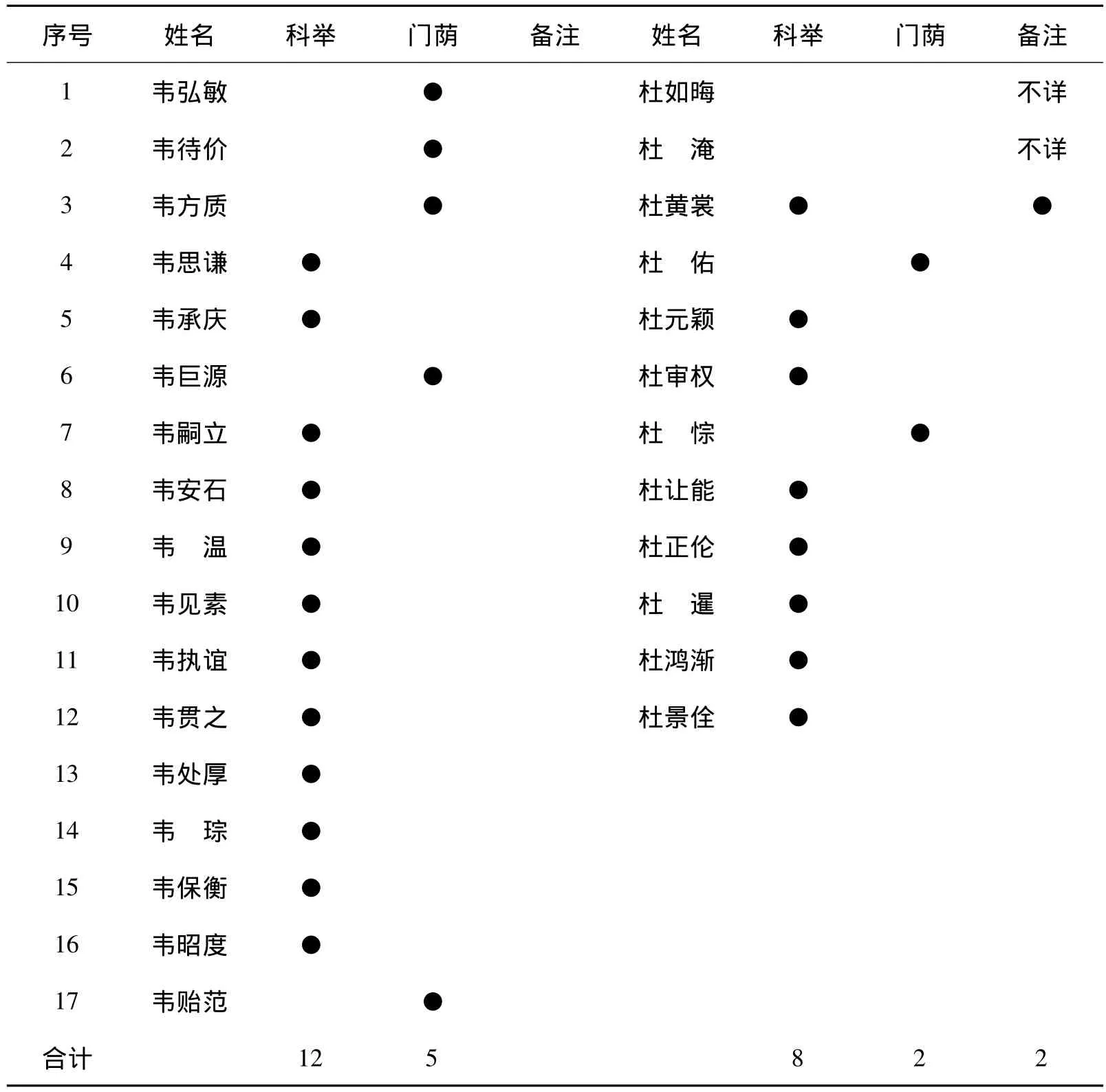

3.积极奋发,德学并举

在出自韦杜家族的29位宰相中,有20人是通过科举入仕以至宰相位置的,占韦杜宰相总数的69%,仅有7人靠门荫(见表3)。可以看出,科举己成为隋唐时期包括韦杜等显赫家族子弟求取功名的主要途径。而且还有一个明显的特点,就是靠门荫入仕的7名宰相都集中在唐前期,至中唐以后寥寥无几。就是说中唐以后,众多的韦杜子弟都要靠自己的努力去获取功名。充分说明了隋唐五代时期具有社会转型期,即从门阀士族居于主体地位的门第社会,向科举士人居于主体地位的官僚社会过渡的性质和特点。在此过渡过程中,世家大族群体也在发生着显著的变化,如在如何看待自己身份方面,他们既夸耀阀阅,门第思想和等级观念严重,又有十分强烈的科举士子的归属感。隋唐以后,是否获得科场功名与家族兴衰有直接关系。故此时的成功者所标榜的已不惟是高贵的家族和门第,而更看重的是反映个人发愤的内容了。如《旧唐书·韦贯之传》说韦贯之“自布衣至贵位”,同书《韦处厚传》说韦处厚是“以孤进”等。杜佑“虽位极将相,手不释卷;质明视事,接对宾客,也则灯下读书,孜孜不怠[7]3983。”又进而反映出,长安韦杜家族自两汉以来所保持的优秀家学传统,又使其家族子弟成为唐代科举道路上的优胜者。比起魏晋以来影响士族至深的婚、宦两个因素来看,士族家族所独有的文化传统或家学优势,往往更为重要。这也是隋唐以后韦杜家族所以能继续发展并得到更生的根本原因。韦思谦父子三人都以进士出身,位至宰相。按唐制,从五品以上职事官都可以享有荫子特权。而韦承庆兄弟不凭门荫,充分说明了唐代重进士及科举的风气。

4.重视门风,推崇家学

陈寅恪曾说:“士族之特点既在其门风之优美,不同于凡庶,而优美之门风实基于学业之因袭。”[8]71可见家学与门风之间一般情况下是有密切关系的。《新唐书·宰相世系表》序说:“唐为国久,传世多,而诸臣亦各修其家法、务以门族相高。其材子贤孙不殒其世德,或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝。”[2]2179以此“诸臣亦各修其家法、务以门族相高”是有唐一代的世风,韦杜家族也更是如此了。重视门风,讲究家法,推崇家学对子孙后代的仕宦,对于其维护门第族望都有一定的现实意义。从韦杜家族宰相人物及其家族充分体现了这一点。宰相韦安石家族支贵盛,为人仰慕,其子在对待子女教育上,“家法修整,敕子允就学,夜分视之。见其勤,旦日问安,色必怡;稍怠则立堂下不与语。虽家僮数十,然应门宾客,必允主之”[2]4353。

从以上的分析看出,韦杜家族的宰相大多数德才兼备,堪当辅国大任。其中最值得称道的有如上述韦安石之忠直,韦贯之、韦处厚、杜如晦、杜佑之贤能,韦昭度之忠烈等。当然也有个别平庸之辈或用非所长者,如韦待价,其武勇可嘉,似不任相事。《旧唐书》本传云其“素无藻鉴之才,自武职而起”。韦待价自己也因登非所据而“颇不自安”,多次上表要求辞去宰相,但武后不知基于何种考虑而一直未予允准。后值吐蕃势力日炽,侵扰西疆,韦待价表请效力疆场,武后遂改授韦待价为安息道行军大总管,统三十六总管以讨吐蕃,从而才使韦待价摆脱了尴尬难堪的相位。杜元颖为相时克扣军资,聚敛搜刮,而不理军政事务,百姓将士怨声载道,朝野上下尽知其情。829年南诏进犯,直捣成都,已是兵临城下,他犹不积极作御敌准备,被南诏掠去人口数万及大量财物,因此被贬为循州司马。杜黄裳为相为相虽有谋略,善理军政事,但也以权贪利,为官不廉。他死后,有人揭发他当初平定刘辟之乱时收受高崇文巨额贿赂,他的儿子对此供认不讳。

表1 唐代韦杜家族宰辅人物入仕途径表

三、唐代韦杜两大家族宰相比较

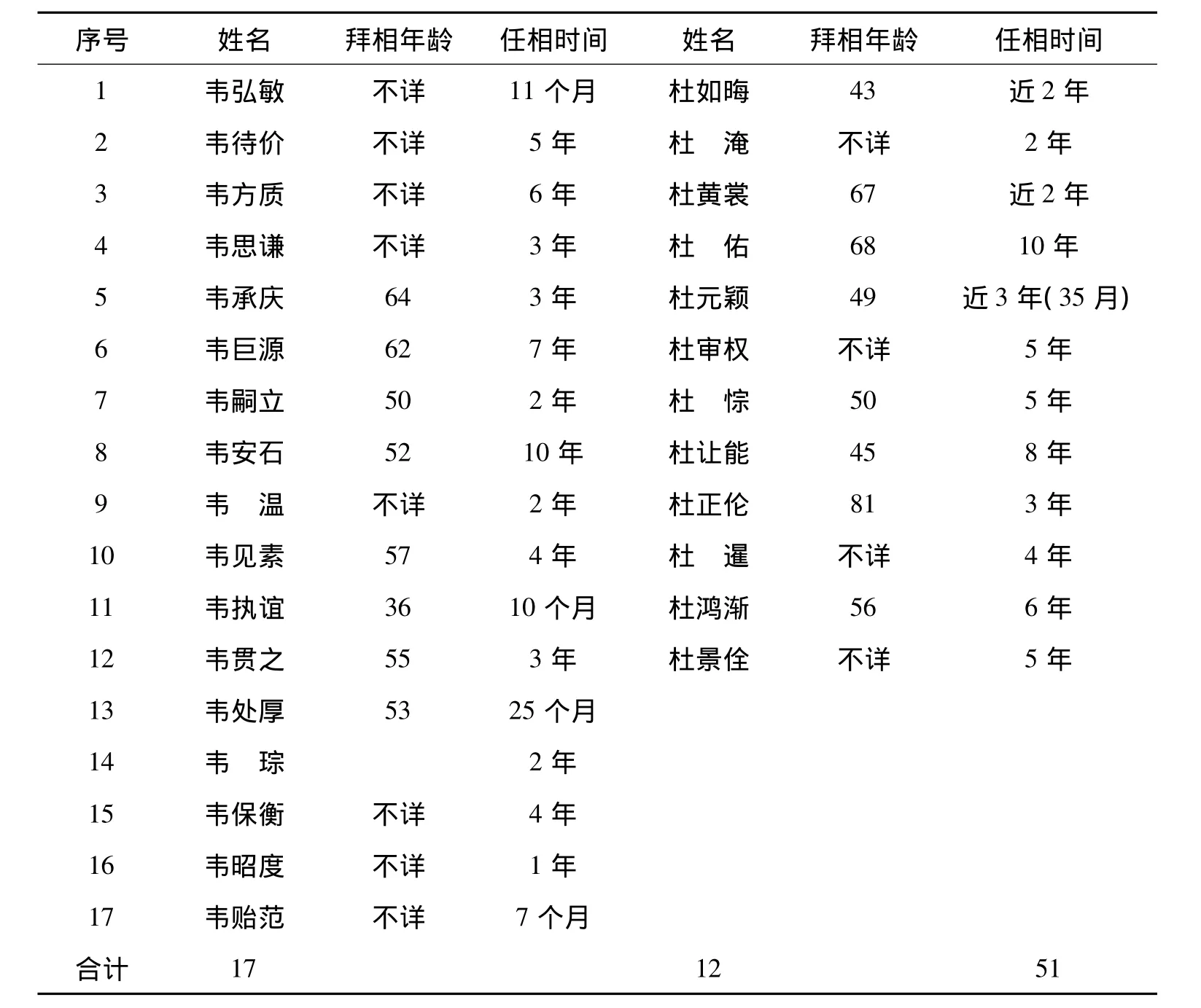

就韦杜家族相人物横向比较来说,韦氏家族在任相人数和中举人数方面均跻身士族前列,在宰辅任职时间上也比杜氏略有优势(见表2)。但韦氏势力在唐玄宗景云元年(710年)发生的宫廷政变中受到重创,就唐前后期比较而言,韦氏发展的鼎盛期在前,杜氏则在后。安史之乱后,韦氏大多数房支渐呈颓势,风光不在。

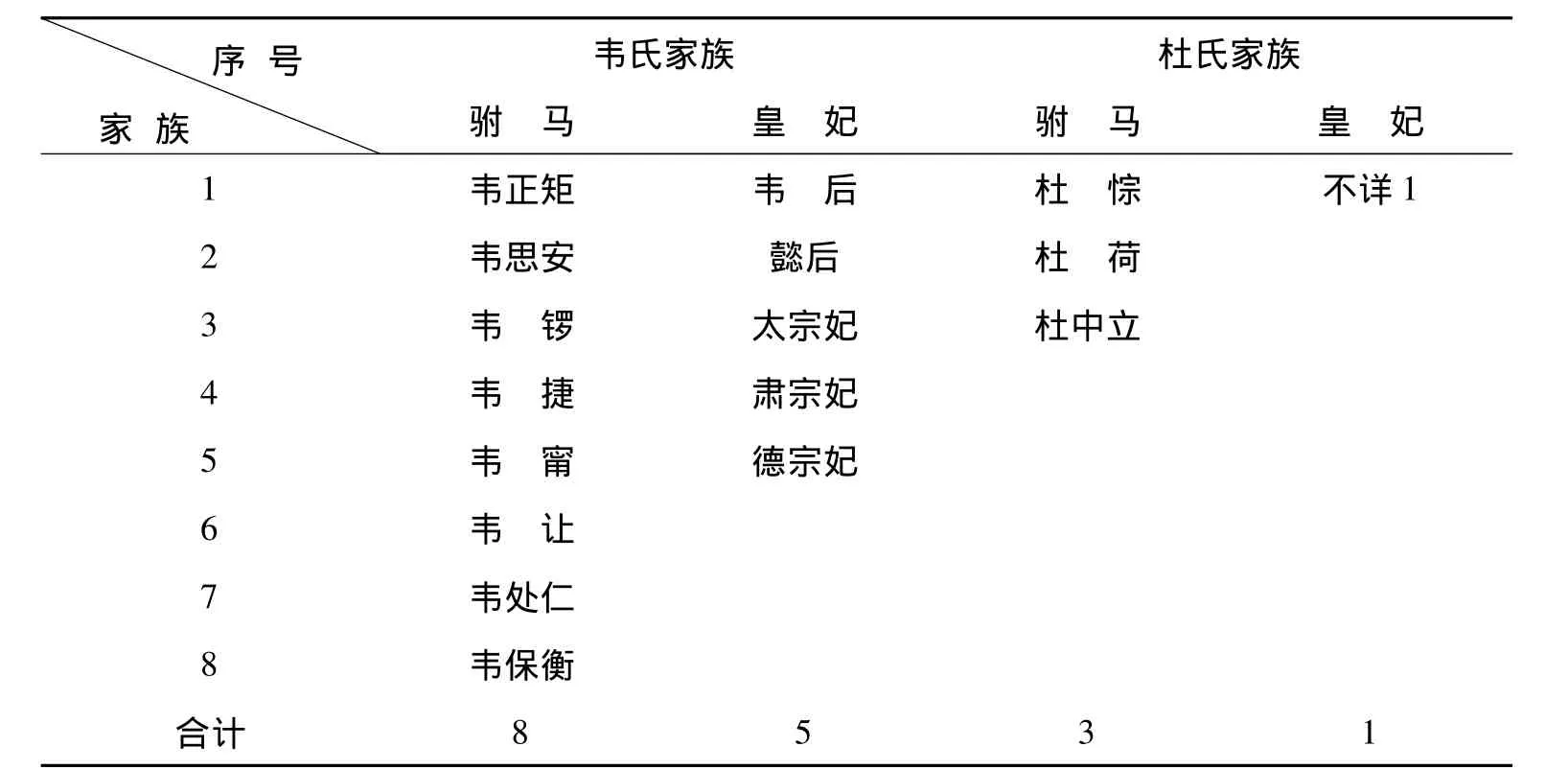

在与皇室联姻方面(见表3),唐代,杜氏一直无法与韦氏相比。杜氏子弟作驸马的共有3人,为杜荷、杜中立、杜悰,有一女为王妃;而韦氏出现过2位皇后,一位为中宗韦皇后,一位为懿宗懿皇后,出现过太宗韦贵妃,肃宗韦妃及德宗妃。韦氏驸马相对来说数量上是杜氏的2倍多。

当然,韦氏家族的优势在一定程度上与韦后集团及唐代皇室有着一定的关系,如李重俊政变之后,高层出现了一些空缺,韦皇后马上安排了自己的堂兄韦温和族人韦安石、韦巨源当宰相。一时间,韦氏一族声名显赫,势头堪比武则天当政时期的武氏家族。

反观唐代的杜氏家族,大体上是沿着螺旋式上升的轨道向前发展的,尤其是在唐中叶以后直到唐末这一历史阶段,杜氏家族政治上没有遭遇大的挫折,人物辈出,在德、顺、宪、穆、敬、文、武、宣、懿、僖、昭11朝,连续有宰辅秉政,出将入相,蝉联珪珇,在唐代300年间长盛不衰,余绪绵绵,这无疑是杜氏区别韦氏家族的显著特征。

表2 唐代韦杜家族荣登宰辅人物拜相年龄及任相时间统计表

表3 唐代韦杜家族驸马皇妃统计表

四、结语

总之,通过以上的分析我们可以看出唐代韦杜家族的宰相既有鲜明的共同点,那就是他们大多数在任清正廉洁,刚正不阿;甘当大任,名流千古;积极奋发,德学并举;重视门风,推崇家学。当然,也有不同,如:韦氏家族的宰相在人数、中举、与皇室联姻等方面优于杜氏。但安史之乱后,韦氏大多数房支渐呈颓势,风光不在。这既有韦杜家族自身发展繁衍的原因,也与历史发展及士族发展变迁息息相关。唐代的韦杜家族在国家的政治生活中担当了十分重要的角色,然而,伴随着唐代以后士族政治逐渐向庶族政治的转型,韦杜家族也随之走向了衰落。

[1][明]王夫之.读通鉴论[M].北京:中华书局,1975.

[2][宋]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[3][唐]李林甫.唐六典[M].陈仲夫,点校.北京:中华书局,1992.

[4][宋]王漙.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[5]吕卓民.古都西安·长安韦杜家族[M].西安:西安出版社,2005.

[6]王力平.中古杜氏家族的变迁[M].北京:商务印书馆,2006.

[7][五代]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[8]陈寅恪.唐代政治史述论稿[M].上海:上海古籍出版社,1997.

A Comprehensive Discussion about the Prime Minister from Wei and Du family in the Tang Dynasty

WANG Jian-guo

(Research Center for History and Culture,Xi’an University of Arts and Science,Xi’an 710065,China)

Over hundreds of years,Wei and Du family became a large family group respectively in the Tang Dynasty.The talents from the two big families actively staged on the country’s politics and many were appointed as the prime ministers.Comparing 29 prime ministers from Wei and Du families,the conclusion is made for their characteristics of the similarities and differences,to deepen the understanding of Wei and Du family in the Tang Dynasty.

prime minister;Wei and Du family;characteristics

K242

A

1009—5128(2012)07—0064—06

2012—04—13

王建国(1981—),男,陕西洋县人,西安文理学院长安历史文化研究中心研究实习员,主要从事历史城市地理研究。

【责任编辑 贺 晴】