从知识走向思维:小学数学结构化教学的“破与立”

2024-05-09章骏

章骏

【摘 要】课程改革在不断深化,关于结构化教学的探索和实践也在持续深入。文章指出当前小学数学结构化教学的不足,提出深入开展结构化教学的几点对策——起、承、转、合,即以核心概念为统领促进目标结构化,以主题任务衍生促进内容结构化,以高通路的迁移促进方法结构化,以深度学习体验促进思维结构化,形成以学生认知结构化为核心,以目标、内容、方法、思维为要素的新时期结构化教学的基本样态,引领学生从知识学习走向思维进阶。

【关键词】小学数学;知识;思维;结构化教学

一、引言

布鲁纳认为,理解不仅仅是把新知识与旧知识联系起来,更是创建一个丰富的、整合的知识结构。在数学教学中,教师要把握好知识之间的结构,把相同、相似、相通甚至相反的结构元素进行勾连、疏导,凸显知识的系统性、关联性,以高观点的视野、全局性的视角统摄低落点的教学行为,将学生思维提升、能力发展、素养培育落地、落深、落久。

二、小学数学结构化教学的现状与思考

数学教学应该注重学生对所学知识的理解,使学生体会数学知识之间的关联和结构。近年来,很多数学教师围绕这种关联和结构,从理论指引、内涵界定、影响因素、教学方式、实施策略、评价体系等做了大量有价值的探索与实践,为结构化教学的持续探究提供了借鉴和参考。细细对照这些研究成果不难发现,结构化教学还存在一些“顽疾”和“痛点”,需要我们继续研究、改进。

(一)散:目标关联缺乏整体性

一些教师在开展结构化教学时,往往将重心放在知识内容的整合与关联上,仅考虑教材中一个个知识点的“前世今生”,缺乏更上位的目标统领,“形联实散”,使得学生的数学学习停留在单点的关联上,难以从“点状”的单线教学走向“树状”的结构化教学。

(二)断:任务设置缺乏延续性

任务设置是推动结构化教学的关键要素之一。结构化的任务设置是怎样的?应该是切口小、空间大、联系紧,能引发学生的持续探究。但当下的任务设置,不管是课时教学还是单元整体教学,大都缺乏“生长性”,这就阻碍着结构化教学向纵深发展。

(三)低:学习迁移缺乏自主性

结构化教学是一个高度自主的学习过程,它的一个重要特征就是注重联系,促进迁移,使学习真正发生。如果学生的迁移不能发生,那么结构化教学就失去了意义。因此,结构化教学不仅需要教师结构化地教,还需要学生结构化地学。

(四)浅:思维体验缺乏深刻性

数学是一门思维性很强的学科。面对当下“单点化”“切块式”的结构化教学实践,学生的数学理解和思维容易走向“浅窄化”。因为学生看似在主动探索知识,但实际上,学生只是被动地记忆一个个知识点,缺乏学习的真正参与和思维的深刻互动。学生所获得的知识、技能和思考是机械的、静态的、孤立的,缺乏结构性和深刻性。

三、小学数学结构化教学的对策与实践

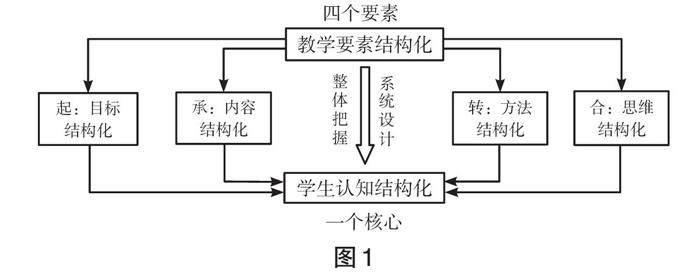

一个人所获得的知识,如果没有完美的结构将它们联系起来,多半会被遗忘,不能运用。纵观各年级的数学教材,知识点之间存在着密切的关系,且具有极强的逻辑性。要实现知识的单点关联走向目标的整体架设、内容的浅表学习走向思维的结构进阶、方法的机械获得走向迁移的自然生成,教师应在教学中贯穿结构化这一主旨,并以学生认知结构化为核心,实现目标、内容、方法和思维四个要素的有机整合与结构化,成功破解教学散、断、低、浅的现状,实现有结构地教到有结构地学的转变(如图1)。

(一)起:以核心概念为统领促进目标结构化

结构化教学既是一种教学行为,也是一种教育思想,是帮助学生获得高阶思维的“助推劑”。要实现结构化教学,教师应有结构化的思想,以核心概念为统领,基于系统的视角进行比较与突破,基于单元的视角进行联结与拓展,基于课时的视角进行理解与建构,促进目标结构化的实现。

1.比较与突破,系统构思教学整体目标

数学教学不仅是知识的教学,也是方法的教学,还是思维的教学。在教学中,教师要基于知识“类”的结构,厘清新旧知识间的脉络线,探寻前后知识间的关联点,遵循知识的内在逻辑及教学的具体要求,从整体上把握知识结构,系统设置教学的整体目标。以“测量”内容的教学为例,长度、面积、体积的测量,体现了教学从一维到二维再到三维的螺旋上升过程。北师大版数学教材将这三个内容编排如下(见表1)。

由表1可知,明晰长度、面积、体积的基本内涵是帮助学生理解测量的重要基础;理解上述计量单位的意义是内化测量过程和方法的关键因素;对测量方法本质的认识,是后续学习的有力支撑。基于此,笔者对长度、面积和体积这三个内容的教学目标进行了整体性设计(如图2)。

由图2可知,夯实测量长度的教学是基础,拓宽测量面积的教学是桥梁,厚积测量体积的教学是跨越。因此,教师应在教学长度单位时就进行系统化设计,全面把握度量的本质,引导学生经历“认识度量—建立长度标准—认识长度单位—掌握长度测量方法—测量与应用”的过程。后续测量的学习,应在此基础上进行迁移与应用,发挥结构自身的生长力量,促进知识结构、方法结构、思维结构的生成。

2.联结与拓展,合理设置单元整体目标

小学数学知识本身具有模块性,教师可以围绕一个主题将单元知识内容串联起来,紧扣关键问题与核心概念展开,并根据教学目标进行结构化聚焦。一种是在单元整体核心思想的统摄下,按教材编排顺序展开教学,此时单元目标主要体现在整体结构思想的勾连。另一种是在把握教材编写意图的基础上,对原有内容进行拆分重组,此时单元目标就要按照新的结构体系来设定。

以“正比例与反比例”单元的教学为例,按照北师大版数学教材原有的教学顺序,单独教学时,学生出错较少,但综合练习时,学生不易分辨。为此,教师可以采取整体建构的方式,将正比例和反比例两个概念统整到同一节课中展开教学。在结构化的比较和辨析中,揭示正比例、反比例的本质属性,使学生在变式练习中得到巩固拓展与灵活运用(见表2)。

3.理解与建构,对标细化课时进阶目标

教师开展结构化的课时教学时,心中要有结构化教学的三个基本维度(如图3)[1],对标细化课时目标,把单节课的教学放到整个结构体系中去审视、理解和建构,以共同本质为纽带进行目标的沟通与细化。

例如,对于“小数的意义”的教学,理解小数的意义是本单元的核心内容,建构小数意义的核心材料是数位顺序表,关联计数与计量的关键是十进制。因此,“小数的意义”的课时教学环节与目标可以设置如下(见表3)[2],使学生在逐级进阶的环节与目标中沟通计量单位和计数单位的内在联系,理解换算方法上的共性,促进学生思维的发展。

(二)承:以主题任务衍生促进内容结构化

任务性的探究联结,不仅能看到局部的教学内容,还能看到整体的知识结构。基于此,教师可以开展结构化、整体性的方案设计。《义务教育数学课程标准(2022年版)》非常关注学生探究能力的提升和任务活动的关联,即让学生在教师设置的结构化任务中,展开有序的探究,获得系统化的思维转变和提升。

1.构线,厘清知识脉络

数学知识面比较宽泛,一个单元往往涉及多个知识点,小学生由于知识基础、学习经验的不足,容易抓不到主线。这就需要教师对知识点以结构化任务的形式进行串线,形成知识轴。例如在复习“比和比例”时,教师可以先呈现6∶10,并提问:“你想到了什么?”接着,教师根据学生的回答板书:6∶10=12∶20=[1220];6∶10=3∶5=[35]……然后,教师再次提问:“你是根据什么想到这样表示的?”教师根据学生的回答梳理以下知识点:比的意义、分数、除法、比例的意义等。最后,教师引导学生思考:“由以上知识,你又想到了什么?”如此,教师根据学习任务,引导学生自主联想数和式子背后的知识点及知识点之间的关联,对知识点进行全面的梳理(如图4)[3],提升了比和比例相关知识的结构化程度。

2.结网,构建知识网格

结构化教学的目的是让学生形成结构化的思维方式。这就需要教师在教学中不断引导学生进行结构化学习。特别是当一条条的知识主线梳理出来后,教师要及时把这些知识主线串联起来,相互补充,丰富学生对学习内容的认识,构建更加完整的知识网格图,做到举一反三、触类旁通。

例如“角的认识”这一内容,主要包含角的初步认识、角的再认识、角的度量三个方面的知识。教师通过对这三个方面的内容进行通读,发现“运动”这一关键要素可以将上述三个阶段的学习内容编织成一张知识网(如图5)。由此,教师教学时就可以在每个阶段按照这张知识网设计适度的结构性学习任务,选用合适的结构化学习材料,展开结构化数学教学,使学生对角形成系统化、深层次的认识。

3.树体,理解知识本质

对数学知识的关联和重组,不仅要聚点成线、勾线成面,还要积面成体[4]。相对而言,知识体更具有整体性、转换性、迁移性和应用性,能让学生更好地基于系统化、结构化进行建构与理解数学知识。

例如,对于“多边形的面积”的教学,教师往往侧重于对各个多边形面积推导过程的独立教学,忽视其深层次的联系。再如,教学“圆柱体积”时,教师往往会关注圆柱与长方体、正方体体积之间的关联,但忽视将平面图形与立体图形之间的关系打通,导致学生学习出现断层。实际上,立体图形体积的教学,可以从回顾平面图形面积推导过程开始,让学生产生合理猜想,实现从一维到二维再到三维的知识联结。如图形的度量,就是度量单位个数的累加,从这个角度看,图形的度量与数的认识及数的运算的道理是一致的(如图6)。类似这样的引导,能更好地助力学生将知识点、知识线、知识网搭建成知识体,让学生从本质上理解知识、理解数学。

(三)轉:以高通路的迁移促进方法结构化

迁移在学习理论中的价值不言而喻,关键的问题是如何实现学习过程的迁移,使学习真正地发生。马云鹏教授认为,一方面,学生的“前概念”是引起学习过程迁移的重要因素;另一方面,在学习新内容时,唤起和运用已学内容的知识与方法,实现新旧知识之间的关联,也可以较好地实现学习过程知识与方法的迁移。[5]无论是哪一方面,要想迁移发生,都需要借助主题性、探究性的结构化材料作为联结的“桥梁”,理顺通路,促进迁移,实现方法的结构化和素养的逐步提升。

1.关联和类比,夯实迁移的基石

从某种意义上说,学生的数学学习学的并不是新知识,而是旧知识。教师要打破单元、年级的壁垒,聚焦学法的关联,把同一单元前后课时内容或不同年级相关知识勾连起来,生成方法策略的内在结构,应用结构化的方法认识新知识、解决新问题。

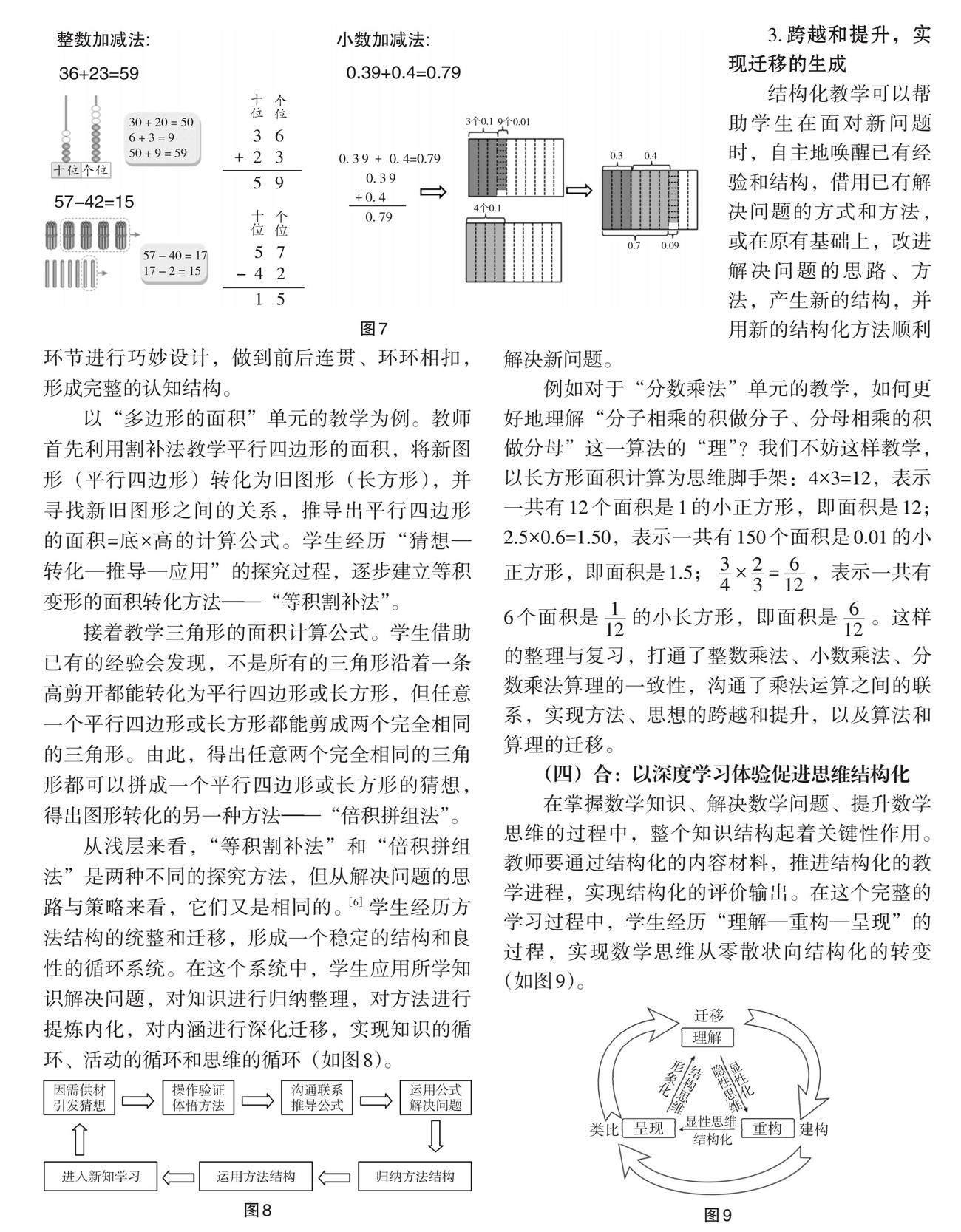

以“异分母分数加减法”教学为例。为什么要先通分,转化为同分母分数再加减呢?如果停留于教师的讲解,那么学生的学习就会失去意义。教师不妨带领学生回顾整数和小数的加减法,唤醒学生的经验(如图7)。

从表面上看,整数加减法和小数加减法各属于不同的数域,看似没有关联。但从本质上看,两者只是算法上的区别,算理是相同的。整数加减法是末尾对齐,小数加减法是小数点对齐,它们的本质是相同数位对齐,即相同计数单位个数相加减。以此来迁移异分母分数的加减法,既勾连了小学阶段整数、小数、分数加减法运算的算理,也实现了运算教学的一致性。

2.连续和循环,厚植迁移的沃土

对于数学结构化教学,课堂中的每一个环节都应该具有结构性,每一个小结构之间也应该紧密联系,共同构成整节课的大结构。奥苏贝尔认为,学生是否能够进行有意义的学习取决于两个条件:一是学生是否愿意将新知识与已有认知建立联系;二是已有认知结构与新知识是否存在内在联系。因此,为了促进结构化教学的自然生成,教师应对教学环节进行巧妙设计,做到前后连贯、环环相扣,形成完整的认知结构。

以“多边形的面积”单元的教学为例。教师首先利用割补法教学平行四边形的面积,将新图形(平行四边形)转化为旧图形(长方形),并寻找新旧图形之间的关系,推导出平行四边形的面积=底×高的计算公式。学生经历“猜想—转化—推导—应用”的探究过程,逐步建立等积变形的面积转化方法——“等积割补法”。

接着教学三角形的面积计算公式。学生借助已有的经验会发现,不是所有的三角形沿着一条高剪开都能转化为平行四边形或长方形,但任意一个平行四边形或长方形都能剪成两个完全相同的三角形。由此,得出任意两个完全相同的三角形都可以拼成一个平行四边形或长方形的猜想,得出图形转化的另一种方法——“倍积拼组法”。

从浅层来看,“等积割补法”和“倍积拼组法”是两种不同的探究方法,但从解决问题的思路与策略来看,它们又是相同的。[6]学生经历方法结构的统整和迁移,形成一个稳定的结构和良性的循环系统。在这个系统中,学生应用所学知识解决问题,对知识进行归纳整理,对方法进行提炼内化,对内涵进行深化迁移,实现知识的循环、活动的循环和思维的循环(如图8)。

3.跨越和提升,实现迁移的生成

结构化教学可以帮助学生在面对新问题时,自主地唤醒已有经验和结构,借用已有解决问题的方式和方法,或在原有基础上,改进解决问题的思路、方法,产生新的结构,并用新的结构化方法顺利解决新问题。

例如对于“分数乘法”单元的教学,如何更好地理解“分子相乘的积做分子、分母相乘的积做分母”这一算法的“理”?我们不妨这样教学,以长方形面积计算为思维脚手架:4×3=12,表示一共有12个面积是1的小正方形,即面积是12;2.5×0.6=1.50,表示一共有150个面积是0.01的小正方形,即面积是1.5;[34×23=612],表示一共有6个面积是[112]的小长方形,即面积是[612]。这样的整理与复习,打通了整数乘法、小数乘法、分数乘法算理的一致性,沟通了乘法运算之间的联系,实现方法、思想的跨越和提升,以及算法和算理的迁移。

(四)合:以深度学习体验促进思维结构化

在掌握数学知识、解决数学问题、提升数学思维的过程中,整个知识结构起着关键性作用。教师要通过结构化的内容材料,推进结构化的教学进程,实现结构化的评价输出。在这个完整的学习过程中,学生经历“理解—重构—呈现”的过程,实现数学思维从零散状向结构化的转变(如图9)。

1.理解中建构,隐性思维显性化

教学中,教师引导学生进行深层次思考和对话交流时,可以用典型性的反馈材料进行整体、逐级呈现,帮助学生在理解中建立完整的知识结构和清晰的方法结构。

例如,对于长方形面积的计算教学,教师在引导学生自主尝试探究长方形的面积计算方法时,可以整体呈现如下作品(如图10)。在推导的过程中,将面积单位转化为长度单位的度量,得出长方形的面积=长×宽,这是一种工具的化归。学生在逐层的理解中完善面积计算的认知结构,逐渐将隐性思维显性化。

2.重构中类比,显性思维结构化

小学数学各个知识内容往往按照螺旋上升的方式排列成一个个单元。教学时,教师应在单元整体视域下,以单元知识为载体,打破单元的壁垒,集结相关的单元知识,把多个小单元重构成一个大单元或创生成一个主题单元来教学。

例如在复习“常见的量”一课时,教师引导学生回忆已经认识了哪几类常见的量,并让学生思考:“什么情况下使用这些常见的量?用什么工具获得这些常见的量?”师生共同探究后发现:其一,人们为了方便比较或生活需要,需要对物体的大小、长短、轻重等进行测量;其二,测量不同的量需要用到不同的工具,如测量长度用尺子,测量面积用方格等;其三,测量或计量需要设立测量(计量)单位,方便数出有几个这样的单位,从而得出测量(计量)的结果。经过这样的类比教学,学生的显性思维得以结构化。

3.呈现中迁移,结构思维形象化

郑毓信教授指出,数学活动经验是学生在积极参与数学活动的过程中内化了的数学知识、技能及情感体验。当学生的原有经验转化为学习经历而得到升华时,学生便会有意识地思考、积淀、呈现和迁移,从而激发数学经验和思维在新情境中活化、重构和运用。

例如对于“小数加减法”中的竖式教学,学生会根据自身经验主动迁移方法:有的会联系到整数加减法的计算法则,末位对齐;有的会根据元、角、分的单位换算,采用小数点对齐的方法计算。此时,教师可以呈现两种不同的计算方式,借助直观的模型解析计算的原理,并对计算的结果做解释、分析。在丰富的图示表征和对话中,学生的思维从单点走向联结、从分散走向结构、从抽象走向具体,凸显了对“相同单位”和“相同单位个数相加减”的认识,充分发挥出思维形象化的作用。

结构化教学是一种回归数学知识本质的教學。结构化教学能帮助学生形成整体性的数学认知体系,从数学识记走向数学探究,从浅层学习走向深度建构,从方法习得走向素养提升。要实现结构化教学,教师要充分关注目标、内容、方法、思维的结构化,促进学生生成自我学习的内在结构,引领学生学会运用结构服务于自我的数学学习,这才是实现结构化教学的最大意义和真正的出发点、落脚地。

参考文献:

[1]陈力,朱华锋. 数学结构化教学深度发生的策略探究[J]. 小学数学教育,2021(7/8):7-9.

[2]杨海荣,宋健泳. 整合与拓展课例精选(四年级)[M]. 上海:文汇出版社,2022.

[3]朱希萍.“结构化教学”视域下的小学数学复习课设计[J]. 教学月刊小学版(数学),2020(5):53-56.

[4]张晓英. 结构化教学视角下的知识重组[J]. 基础教育研究,2022(16):17-19.

[5]马云鹏. 基于结构化主题的单元整体教学:以小学数学学科为例[J]. 教育研究,2023(2):68-78.

[6]林枫. 结构化视域下小学数学“图形与几何”教学例析[J]. 福建基础教育研究,2023(3):71-74.

(责任编辑:罗小荧)