基于CASES-T模型的初中化学教学设计比较及启示

2024-03-31李俊红丁辉王立秀潘春玲王雅婷

李俊红 丁辉 王立秀 潘春玲 王雅婷

【摘 要】同课异构是“研课”的一种主要形式,有利于教师反观课堂。文章以两位教师设计实施的“酸碱盐的化学性质”复习课为例,基于CASES-T模型,分别就教学目标、教学策略、学习系统等教学要素进行对比分析,得出提升核心素养导向的课堂教学设计能力的启示:增强化学学科理解,凝练教学内容的素养发展功能;规划学科实践活动,促进素养目标的达成;依据学生表现证据适时改进教学,促成素养提升。

【關键词】CASES-T模型;酸碱盐;同课异构;教学设计;核心素养

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课程理念中提出,创设真实问题情境,倡导“做中学”“用中学”“创中学”[1]3。初三化学第二学期近一半的教学时间是复习课,传统复习模式一般是“梳理—记背—做题—考试”,如此循环往复,教师教得无趣,学生学得无味。新课标理念如何落地课堂,基于核心素养的教学设计是关键。作为“研课”的一种主要形式,同课异构深受当下教研人员和一线教师的欢迎[2]。同课异构的教研方式,有利于教师反观课堂,如不同教师对同一课题教学设计有哪些不同,这些不同背后折射出教师怎样的学科理解,这对提升核心素养导向的课堂教学设计能力有何启示等。本文基于CASES-T模型,对两位教师(教师1和教师2)的初中化学“酸碱盐的化学性质”复习课的设计与实施进行比较与分析,以期更好地指导教学。

一、基于CASES-T模型的教学设计分析

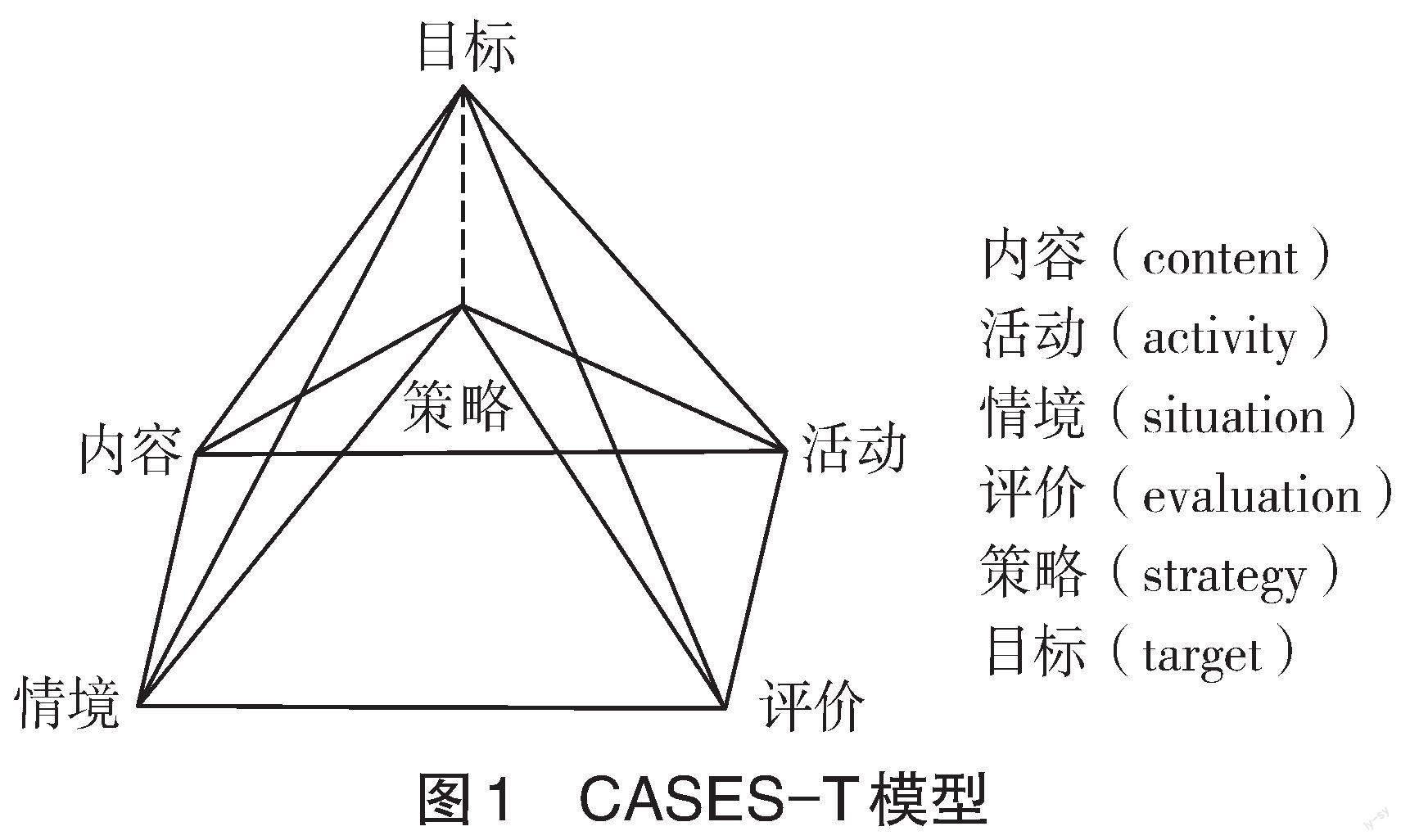

教师在进行教学设计时,需要考虑教学包含哪些要素,这些要素之间如何相互作用,以发展学生的化学核心素养。依据化学教学系统模型(CASES-T模型)(如图1),教学设计自下而上分为学习层、教学层和目标层三个层次。学习层回答学生学什么(内容)、怎么学(活动)、在什么氛围下学(情境)和学得怎么样(评价);教学层通过教学策略要素来发挥教师在教学中的能动作用,体现了教师的主导地位;目标层指通过学习层与教学层的相互作用来达成教学目标。[3]

基于以上对教学设计要素的认识,教师有没有制订素养立意的教学目标,运用什么样的教学策略促进素养立意教学目标的达成,有没有发挥内容、活动、情境和评价等学习系统要素的素养发展功能,是教学设计需要重点关注的方面。

二、两位教师教学设计的比较与分析

(一)教学目标

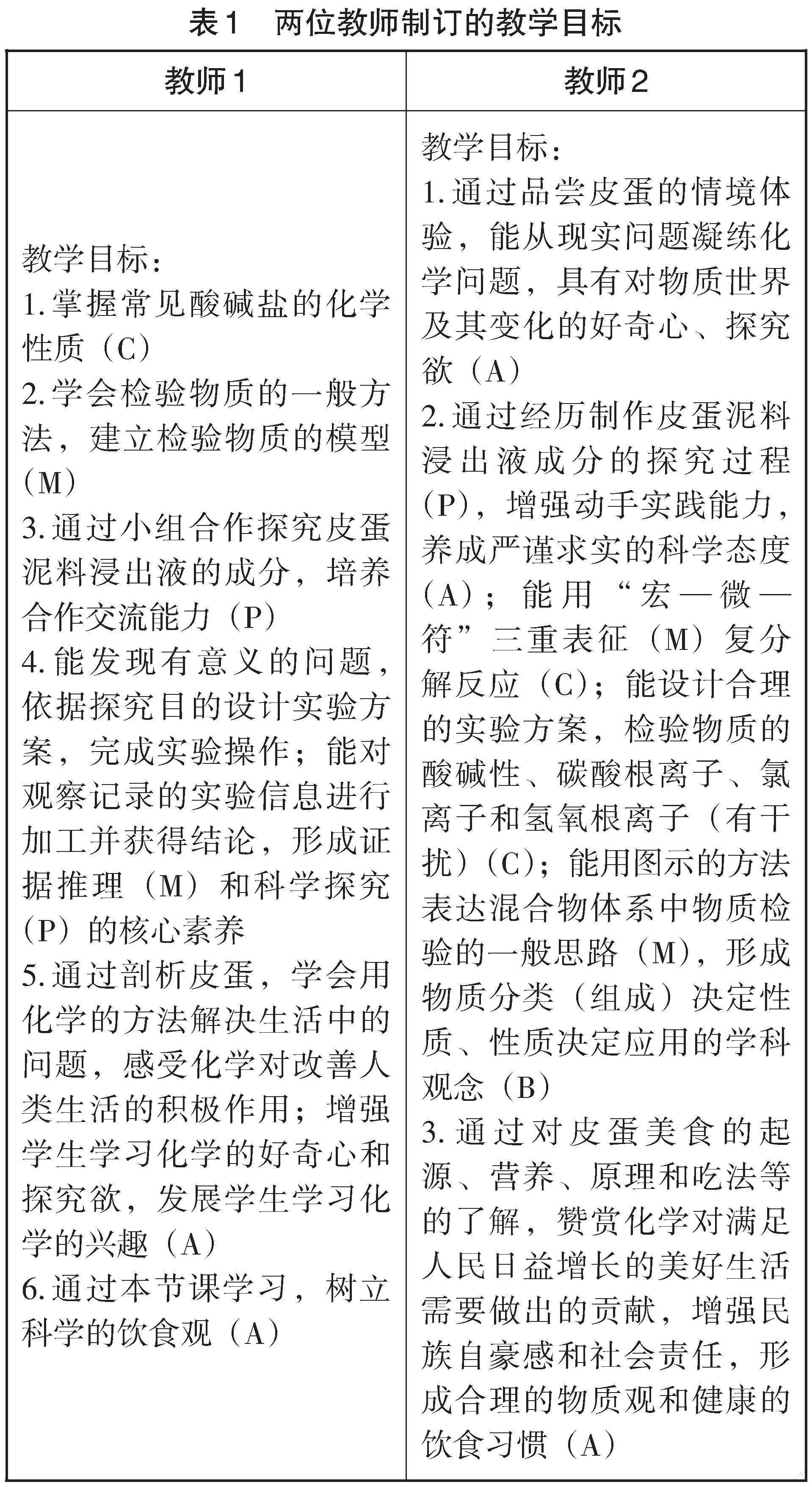

“酸碱盐的化学性质”属于新课标的“物质的性质与应用”学习主题。新课标对此内容的学业要求是能检验溶液的酸碱性,能基于真实问题情境,依据常见物质(酸碱盐)的性质,初步分析和解决相关的综合问题。[1]20 -21新课标对此内容的学业质量描述是能举例说明物质组成、性质和用途的关系;能从宏观、微观、符号相结合的视角说明物质变化的现象和本质;能根据相关问题的需要,运用物质检验的一般思路与方法,设计简单的实验探究方案。[1]37-38教师制订教学目标需体现以上要求。基于此,笔者对两位教师制订的教学目标进行了比较(见表1)。

由表1可知,从素养立意的五维课程内容,即大概念(B)、核心知识(C)、思路与方法(M)、重要态度(A)、重要实践(P)来看,教师2期望学生建构的大概念(B)——“物质分类(组成)决定性质、性质决定应用”及学会的思路与方法(M)——“宏—微—符”三重表征,教师1均未涉及。从教学目标的可观测性看[4],教师1制订的教学目标比较泛化,例如第2条,没有指出要检验什么物质,也没有明确要建立的是混合物体系中物质检验的模型;第4条目标的表述更像课程目标,不是课时目标。从教学目标的分类看[5],教师1的表述以建构性目标(第1、第3、第5、第6条)为主;教师2主要以迁移性目标“能用……表征”“能设计……”“能用图示……”为主。两位教师对教学目标的不同定位,折射出教师对“教(学)什么、为什么教(学)、教(学)到什么程度、怎么知道教(学)会了”理解的偏差。

(二)教学策略

教学策略的选择和运用是保证学习系统有效运作的关键。新课标倡导的教学策略主要有实施简单的综合问题解决活动、设计多样化的高阶思维活动、运用多样化的教学方式。本节课中,两位教师都拟尝试以学生生活中熟悉的美食——皮蛋为素材,通过实验探究的方法,解决皮蛋中蕴含的化学问题,如皮蛋显碱性的解释及检验,皮蛋泥料浸出液的成分推测及检验,达到复习初中化学核心知识(酸碱盐的化学性质)的教学目的。相比教师1设计的活动——检验皮蛋泥料浸出液中含氢氧化钙还是碳酸钠,教师2更加注重真实情境下复杂问题解决的活动设计,如分析皮蛋泥料浸出液的成分(一定有什么,可能有什么),如何检验浸出液中含碳酸钠(混有氯化钠和氢氧化钠),如何检验浸出液中含氢氧化钠(混有氯化钠和碳酸钠),如何建构混合物体系中物质检验的认知模型等;更加关注除证据与推理外的符号与表征、分类与概括、模型与解释等多样化的思维活动设计,同时注重运用课堂学习评价设计,适时改进教学。可见,教师2更加善于通过情境内容化、内容问题化、问题活动化、活动思维化的设计策略,更好地达成素养立意的教学目标。

(三)学习系统

依据CASES-T模型,化学教学设计应注重学习内容、学习活动、学习情境和学习评价等学习系统要素的素养发展功能设计。对学习内容的设计,教师2通过酸碱盐的化学性质和物质的检验具体知识的复习,更加注重凝练大概念,引导学生认识利用物质性质解决实际问题的价值,发挥知识的素养作用。对学习情境的设计,两位教师均注重学习情境创设的真实性和启迪性,均给学生展示皮蛋的商品标签,通过商品标签中的配料表引发学生对皮蛋泥料浸出液成分的探索和检验,激发学生学习化学的兴趣。

对学习活动的设计,王磊认为学科能力活动是知识转化为能力素养的重要途径,学科能力活动包括学习理解(A1辨识记忆、A2概括关联、A3说明论证),应用实践(B1分析解释、B2推论预测、B3简单设计),迁移创新(C1复杂推理、C2系统探究、C3创新思维)。[6]基于此,根据本节课的核心学习任务“皮蛋泥料浸出液成分的判断及验证”,教师1设计的学生活动有根据信息书写化学方程式(A2),推断皮蛋泥料浸出液成分并解释(B2),设计实验方案检验氢氧化钙或碳酸钠(B3)。在此基础上,教师2设计的学生活动还有判断复分解反应及发生条件(A1),根据反应过程微观图示说出复分解反应发生的微观本质(A2),评价并修正物质检验方案的合理性(A3),设计实验检验皮蛋泥料浸出液含碳酸钠、无氢氧化钙,一定有氯化钠和氢氧化钠(C1),补充混合物体系物质检验一般思路的图示(A2)。关于皮蛋起源、营养和吃法的教学环节,教师1设计的活动方式是师讲生听(A1),教师2采取的是学生课前分组准备(A1),课上小组汇报、教师补充修正(A2)的方式。综上可以看出,教师2设计了更为丰富的学科能力活动,多次开展推理预测、概括关联、分析评价、模型解释等高阶思维活动,体现了较高的知识素养化学科能力活动设计水平。

对学习评价的设计,两位教师在课堂上均注重收集学生的课堂活动表现,多次采取“师问—生答—师评”或投屏的方式展示学生的学习成果,诊断学生的核心素养达成情况。不同的是,教师1对学生提出的皮蛋泥料浸出液中碳酸钠检验方法的评价,仅限于对碳酸钠具有化学性质特征现象的评判,忽略了混合物体系中氢氧化鈉对检验碳酸钠的干扰。教师2的评价设计更聚焦教学目标的达成度。如关于物质检验的建模的教学目标,教师1采取的评价方式是师讲生听,教师2则对学生课前课后的表现情况进行了对照,彰显了大概念建构的核心素养发展水平。此外,教师2通过布置课外长作业——自制皮蛋并展示,评价方式由课内延伸到课外,促进了学生核心素养的融合发展和创新意识的培养。

三、对提升核心素养导向的课堂教学设计能力的启示

(一)增强化学学科理解,凝练教学内容的素养发展功能

同课异构教学设计体现出教师对化学学科理解的差异,这种差异影响素养立意教学目标的制订。化学学科理解是教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识。基于化学学科理解,教师需要抽提出教学内容要解决的学科本原性问题,分析认识视角和认识思路,建立概念的层级结构,发展学生的学科核心素养。本节课的复习内容是酸碱盐的化学性质,要解决的学科本原性问题是物质的组成(类属)、性质、应用之间的关系,认识视角是物质的类属,认识思路是基于物质类属具有性质表现的特征现象确定物质的成分,要建构的大概念是物质的组成(类属)决定性质,性质决定应用,核心概念是酸碱盐的化学性质和物质的检验,基本概念是酸碱盐的组成,碱和指示剂(酸、盐、非金属氧化物)的反应,盐和酸(盐)的反应。

基于以上认识,本节课的素养发展功能是通过皮蛋泥料浸出液中物质成分检验的探究实践(P),形成利用酸碱盐化学性质(C)呈现的特征现象,检验混合物体系中物质成分的一般认识思路(M),建构物质的组成(类属)决定性质,性质决定应用的化学观念(B),让学生感受化学为创造人类美好生活所做的重大贡献,增强学生的社会责任感(A)。此外,适切的素养目标的制订还需要考虑达成的可观测性。

(二)规划学科实践活动,促进素养目标的达成

核心素养的形成是通过活动实现的,用学科知识解决陌生情境中真实问题的活动(C1)是判断核心素养是否形成的重要依据。因此,在教学中,教师注重规划多样化的学科能力活动,有助于学生的思维进阶,促进素养目标的达成。本节课中,教师可以先让学生品尝皮蛋,发现真实问题:为什么皮蛋有涩味,皮蛋是谁发明的,用什么原料,是怎样制作的,原料有什么功能,怎么吃皮蛋更科学等。然后将真实问题转化为预测皮蛋泥料浸出液中的物质成分(B2),并设计实验(B3)进行检验。学生通过亲身经历检验皮蛋泥料浸出液显碱性(B3),阅读商品标签(A1),书写化学方程式(A2),解释为什么显碱性(B1),以及检验泥料浸出液含碳酸钠(混有氯化钠和氢氧化钠)和氢氧化钠(混有氯化钠和碳酸钠)等学科综合问题解决(C1),获得对酸碱盐化学性质的深刻理解,发展了证据推理的化学思维,逐步形成混合物体系中物质检验的一般认识思路(A3),建构了物质类属、性质、应用三者之间的关系,形成学科观念,感受到合理利用化学物质对创造美好生活的重要作用。此外,教师可以布置课外实践性作业,如让学生在家里与家人自制皮蛋。这种方式相比课堂上“照方抓药”仓促完成,更能发展学生的系统思维,培养学生多视角分析、解决实际问题的能力。

(三)依据学生表现证据适时改进教学,促成素养提升

怎么知道学会了,新课标倡导基于学生重要活动的表现性评价,进行有针对性的教学指导。据此,在课堂上,教师要善于捕捉、收集学生的表现证据并适时投屏开展评价,调整教学方案,分析学生的思维水平,适时改进教学,促进素养提升。比如,本节课检验皮蛋泥料浸出液中的碳酸钠(混有氯化钠和氢氧化钠),教师可以通过展示评价学生设计方案的合理性,诊断学生是否具有基于类属认识盐的化学性质的素养水平,是否形成性质决定应用的学科观念,是否形成检验混合物体系中物质成分的一般认识思路。同时,可以采取适时追问的方式转变学生错误的前概念,对比学生课前课后对同一问题的表现差异,诊断学生是否掌握方法,形成解决问题的思路。如此,通过思维水平表现证据为进一步改进教学提供依据。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育化学课程标准(2022 年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]喻平. 对“同课异构”的解析[J]. 中小学课堂教学研究,2016(1):16-19.

[3]义务教育化学课程标准修订组. 义务教育化学课程标准(2022 年版)解读[M]. 北京:高等教育出版社,2022.

[4]杨玉琴. “教、学、评一体化”下的目标设计与达成:基于 2017 版课标附录案例的批判性思考[J]. 化学教学,2020(9):3-9.

[5]郑长龙. 核心素养导向的化学教学:义务教育化学教学改革的新方向[J]. 课程·教材·教法,2022(9):41-46.

[6]王磊,等. 基于学生核心素养的化学学科能力研究[M]. 北京:北京师范大学出版社,2017.