融合植物信息交互系统的混合式教学探索

2024-01-12吴东梵彭国榕李迎娣吴颖欣刘春秀俞方圆

吴东梵 彭国榕 李迎娣 吴颖欣 刘春秀 俞方圆

摘 要:随着信息技术与教育教学的深度融合,线上线下混合式教学为植物地理学课程数字化转型提供了新方向。如何整合高校植物信息交互系统与线下课堂并解决传统教学出现的困境是当前亟需探索的问题。本文利用植物信息交互系统搭建兼顾资源共享与师生互动的线上教学环境,结合课程特点从知识学习的三个阶段构建混合式植物地理学教学模式,提出实施混合式植物地理学教学设计的具体路径。

关键词:混合式教学模式;植物信息系统;植物地理学;教育数字化;教学交互

中图分类号:G420;G652 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)02-0075-04

植物地理学是植物学与地理学之间的交叉学科,主要研究生物圈中各地区植被的种类组成、地理分布规律以及与自然环境的关系,是培养学生科研素养和创新思维的重要学科[1]。目前,大多数高校植物地理学课程学时有限,主要以教师主导讲授、学生被动学习的传统教学模式为主,考核方式普遍采用闭卷成绩为主、课堂表现为辅的形式进行,存在师生交流互动不充分、实践活动不足、教学资源更新缓慢、学习成果缺乏共享性、教学评价缺乏有效性的问题。

近年来,教育数字化转型已成为世界范围内教育改革和发展的主要趋势。党的二十大首次将“推进教育数字化”写入报告,凸显了数字化对于教育的重要性。线上线下混合教学模式利用现代信息技术将部分教学资源数字化,促进教学方法和教学活动的重构,为解决当前植物地理学教学问题、实现植物地理学课程数字化转型提供了方法路径。在浙江大学的筹划和组织下,全国高校建立中国大学植物网联盟,致力建设高效校园植物信息系统,将校园植物的教学资源数字化记录,为植物学等相关课程教育数字化转型提供平台基础[2-5]。部分高校继续融合现代软件的交互功能,如公众号、微信群、小程序等,建设支持在线交流与互动学习的教学环境,进一步改善学生的学习体验、提升教学效果[6-8]。总体而言,我国大部分高校已初步探索植物学相关课程资源信息系统的建设,并积累有一定数字化成果。但是,如何有效整合植物信息交互系统和植物地理学课程特点构建混合教学模式,达成线上线下教学的有机衔接,应对传统教学过程出现的问题,是实现植物地理学课程数字化转型所面临的共同挑战。

本文以广州大学为研究对象,旨在通过校园植物信息交互系统,结合植物地理学课程特点,从知识准备、内化、深化三个阶段逐级构建混合式植物地理学教学模式,并提出混合式植物地理学教学设计的具体路径,以期进一步促进植物地理学教学的数字化变革,提高教学效果和质量。

一、植物地理学线上教学环境建设

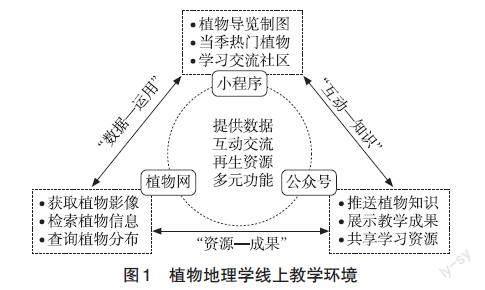

广州大学校园植物信息交互系统由校园植物网、微信公众号和小程序三个模块组成,通过公众号菜单实现模块间的互联。该系统不仅涵盖校内的丰富植物信息资源,还为学生提供了动态多元的学习交流环境,有助于植物地理学知识的传播和共享(图1)。

校园植物网:设置有植物图库、植物名录、植物分布地图等板块。“植物图库”方便师生突破时空限制获取植物不同物候时期的影像与标本资料,“植物名录”提供植物资源的检索统计,“植物分布地图”可查询校园植物的空间分布情况。此外,通过“NSII校园植物联盟”板块,学生可访问其他联盟高校植物网的资源数据并与其他高校学生交流。

公众号:根据植物地理学课程进度和实习安排,推送知识资讯方便学生预习,学生输入指定关键词即可获取相应植物介绍文章。教师也可在该模块提供学术前沿信息、展示优秀课程作业为学生补充学习案例。此外,公众号还可提供其他新增模块的链接入口。这些设置为学生提供更丰富的学习资源和学术支持。

小程序:设置有植物地图、植物热度排行榜与植友圈三个板块。在“植物地图”上,学生可指定植物定位导航、查询周边植物信息,也可标记拍照、记录轨迹,制作个人植物足迹地图。“植物热度排行榜”可提供校园当季热门植物资讯。“植友圈”是集学习、交流、共享为一体的线上学习社区。在该板块,学生可发帖提问、分享植物图文趣事、提交并评价作业,实现知识资源共享并进行交流互评互助。教师可通过互动反馈更准确把握学情,及时调整教学计划以实现教学目标。学生参与社区讨论的表现、作业评价等数据能为教师提供更具体的教学反馈,從而更科学有效地评估学生的学习效果。

在传统教学的基础上,融合校园植物信息交互系统的混合式植物地理学教学能帮助教师建设科学决策、师生充分交流、教学资源再生共享的植物地理学课堂,助力学生在实践探索中从身边的一草一木感悟植物地理的奥妙。

二、混合式植物地理学教学模式设计

1.植物地理学课程特点

植物地理学课程内容丰富,主要涉及基础知识、理论知识和实践应用(表1)。植物地理学融合了地理学、植物学和生态学等多个学科内容,涵盖广泛而复杂的理论知识,关注不同区域植物类群的种类组成分布规律。它是建立在实践基础上的学科,具有综合性、区域性、实践性的特点。

2.混合式教学模式构建

混合式教学利用现代教学技术重构“教”与“学”的结构和方法,兼具线上学习和线下教学的优势,为学生提供个性化学习的综合数据,从而形成以学生为主体、教师为主导的教学课堂[9]。针对当前高校植物地理学课程数字化转型所面临的挑战,将校园植物信息交互系统功能和植物地理学课程特点相结合,从知识准备、知识内化和知识深化3个阶段逐层递进构建混合式植物地理学教学模式,以“植物六大器官的形态观察”内容为例进行展示(图2)。

开展教学前,教师需向学生展示校园植物信息交互系统的使用方式,公布课程考核指标与权重,激励学生主动参与教学活动。

(1)知识准备:实践探索的主动学习

植物地理学以实践为基础。学生在学习概念原理的基础上,进行收集资料、田野调查和讨论分析等实践练习,可达到理解应用的初级认知水平。因此,在知识准备阶段,需要引导学生主动学习理论知识,并进一步开展实践探索。

教师依据学情分析在小程序投放课程资源,适当安排实践性学习任务,如植物分享、话题研讨、投票辩论、标本制作促使学生主动学习,组织线上交流讨论并及时解答学生尚未解决的问题。学生可利用植物地理信息交互系统功能进行课前实践探究,如通过校园植物网中的“植物名录”和“植物分布地图”实现物种查询与快速定位,通过“植物图库”检索并比较植物的形态特征,利用公众号推文获取各类植物资讯與学习资料。学生通过积极实践和主动思考完成课前准备工作,在讨论交流中察觉自身的知识盲区,为下一阶段的深度学习奠定经验基础。

(2)知识内化:问题导向的深度学习

相较于简单记忆和非批判性接受知识的浅层学习,深度学习是对特定主题的持续探究,使学生突破表层知识,达成对知识意义的深层理解[10]。植物地理学知识内容繁杂,仅运用传统的知识灌输模式,学生难以真正掌握知识内容的本质。

知识内化阶段是以问题为导向的深度学习过程。在本阶段,教师需要结合教学目标、课前任务完成情况以及学生在实践交流中的困惑分析评估,调整线下讲授的重难点,生成课堂讨论话题,引导学生在整理复杂植物地理知识的基础上对具体问题进行有针对性的研究。学生在线上学习时发现和交流问题,在线下课堂继续深入研讨与探究问题,以此激发自身的高阶思维活动,为下一阶段的总结反思学习做好准备。

另外,在线下教学过程中,教师可通过剖析案例、项目式学习、学生讲评等多种方式创新教学方法,提升学生课堂参与的广度和深度,促进师生之间的互动交流。

(3)知识深化:互评互助的反思学习

事物的发展总是螺旋上升的,知识学习亦是如此。因此,在知识深化阶段,学生应当持续进行总结、反思和优化。基于线上自主实践与课堂深度学习,以互评反思的形式进行两种学习活动促进知识深化。一是建构植物地理知识网络。学生结合自身情况和课程章节,选择思维导图、植物专题图或植物影像等个性化方式建构网状知识结构,在学习社区发布作品并进行互评。结合学生的评论和教师的指导意见,学生可自主优化作品。优质的作品最终将被收录在公众号展示。二是重新审视任务。学生对知识准备阶段的任务成果进行反思、评价和修正,通过多次改进优化达到知识的高级认知层级。这两种学习活动都有助于加深学生对植物地理知识的深度理解,提高学生的批判性思维能力和学习效果。

三、混合式植物地理学教学策略

1.明确学情和目标,设计适当学习任务

在开展植物地理学课程混合式教学之初,明确学情和目标至关重要。教师可通过课程伊始的学情调研和与学生的交流对话,了解学生的知识水平、学习风格和兴趣爱好,结合教学要求,为学生设定合理的学习目标,安排适当的学习任务。

设计学习任务时,教师应结合课程实践内容进行组织。例如,在学习植物基础知识章节时,可要求学生分享感兴趣的植物并结合所学内容介绍植物;在讲授植物生活与环境时,可结合植物地理的地域性,设计研究当地代表性植物与环境之间关系的实践活动;在认识植物群落时,可借助植物信息交互系统的“植物地图”功能定位校内具有代表性的植物群落,带领学生走出教室,直接观察分析植物群落的特征。

2.依据课程内容,实施多种教学路径

不少地方高校教师对混合式植物地理教学的本质理解不足,将线上学习简单视为利用植物信息系统的拓展学习,线下仍然采用以教师为中心的教学方式。这种做法忽略了混合式教学的核心原则和优势,不仅不能充分发挥混合式教学的引导、互动和评价等功能,还忽视了线上线下教学内容的有机联系。

在实施混合式植物地理学教学模式过程中,根据课程内容性质,可采用三种不同的教学路径:一是针对基础知识,采用线上导学—完成学习任务—社区交流答疑—教师线上评估+知识梳理—建构知识网络—达成学习目标的路径;二是针对理论知识,实施线上导学—完成学习任务—社区交流答疑—教师优化教学计划+生成课堂问题—重难点讲解+案例分析+讨论—建构知识网络+改进任务—达成学习目标的路径;三是针对实践类内容,路径变式为线上导学—完成学习任务—社区交流答疑—教师收集问题+组织实践活动—师生实践探索+研讨—改进任务—达成学习目标。具体见图3。

3.完善评价制度,提升评价科学性

学业评价结果可评估学生学习效果和帮助教师调整教学活动[11]。传统学业评价分为形成性评价和终结性评价,体现过程的形成性评价通常为出勤情况、课后作业等,展示成果的终结性评价包括期末考试或论文汇报[12]。

混合式植物地理学教学模式对学业评价制度进行了改革创新,注重线上、线下评价并行。基于信息技术和大数据分析,线上方面通过系统访问时长、交互频次和学生互评等指标评估学生的学习态度和学习能力;线下课堂则通过实践任务完成度和学习作业质量情况评估学生的知识学习程度和知识应用能力。评价主体不仅要考虑教师,还需要包含学生的自我评价和学生之间的相互评价。这种评价制度能使教师及时关注学生的发展,根据学生的表现和反馈调整教学设计,更科学有效地衡量学生的学业表现,促进学生的学习成长。

4.再生教学资源,共享学习成果

传统植物地理学课程资源基本由教师单方面开发或选择使用,学生几乎没有机会参与教学资源的开发,但仅靠教师单方面投入容易导致教学资源更新缓慢、教与学不契合等问题[13]。

因此,将传统的单向静态课程资源开发模式转变为师生共建的再生共享模式,学生可借助植物信息交互系统或互联网工具自主选择植物资源素材,积极参与植物地理学课程学习资源的设计与开发。教师通过收录学生拍摄的优质植物影像,挑选优秀的课程成果作品,汇集学生的植物知识分享,整合发布在公众号,为下一届学生提供新的课程教学案例教材,促进系统资源的更新维护和知识经验的有效传递。在这种模式下,学生的创造性思维和学习兴趣不断得到激发,学生作品融入教学资源开发,实现了优质植物地理学教学资源的共享和迭代再生。

四、总结与展望

本文对信息技术与专业课程的融合模式和教学策略进行研究,构建融合植物信息交互系统的混合式植物地理学教学模式,同时结合传统教学问题,为师生有效沟通、学生互评互助、科学有效地进行学业评价和再生共享教学资源提供方法措施,充分体现了以学生为主体的教育理念,促进了线上与线下课堂教学的有机衔接。该教学模式还可为其他相关学科提供借鉴,如植物学、地理学、生态学等。通过将不同学科的知识与植物信息交互系统相结合,进一步推动高校教学变革。

然而,在实践过程中,笔者也发现了需要进一步改进和探索的问题。首先,教师在使用植物信息交互系统时应提供系统操作指南、演示操作流程并详细介绍系统各模块功能,帮助学生更好地使用交互系统。其次,混合式植物地理学教学模式的成功实施需要师生之间的密切合作和互动沟通。教师应注重培养学生的自主学习和合作学习能力,制定灵活的教学计划,根据学生的需求和学习风格及时调整教学策略和资源,提供个性化的学习体验。同时,该教学模式对学生学习效果和能力培养具有积极作用,可进一步长期跟踪评估其对学生兴趣和终身学习能力的影响。此外,未来植物地理学及相关课程的教育数字化过程可集结高校力量继续深化。借助中国大学校园网联盟平台,各高校可实现植物信息交互系统共享,甚至联合探索建设空中课堂,更充分地融合教育与现代数字信息技术,拓宽教育数字化的覆盖范围。同时,还可进一步探索混合式植物地理学教学模式、教学资源的优化,利用人工智能、虚拟现实和增强现实等新兴技术,设计更具交互性和沉浸感的教学环境,进一步提高学生的学习体验和学习效果。

参考文献:

[1] 武吉华,张绅,江源,等. 植物地理學[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.

[2] 周晓果,王道波. 校园植物信息系统在园林植物学教学中的应用[J]. 现代农业科技, 2012(1): 38, 45.

[3] 邢朝斌,张家琦,龙月红,等. 基于校园植物网的教学模式探索[J]. 中国园艺文摘, 2013, 29(11): 201-202.

[4] 梁灿盛,苏惠敏,殷淑燕,等. 小区域园林植物地理信息系统的实现及其意义——以陕西师范大学雁塔校区为例[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(22): 13874-13876.

[5] 刘柏玲,李涵,张誉洲,等. 浅谈大学校园植物网平台建设的意义和作用[J]. 文化创新比较研究, 2021, 5(11): 97-100.

[6] 苗青,邵美妮,曲波. 利用校园植物资源辅助植物学教学的探索与实践——以沈阳农业大学为例[J]. 现代园艺, 2022, 45(2): 198-200.

[7] 沈广爽,刘姣,李双,等. 校园植物信息系统构建与应用[J]. 实验技术与管理, 2020, 37(2): 205-208, 211.

[8] 吴林,易咏梅. 校园植物信息化在《植物学》教学中的应用[J]. 教育教学论坛, 2018(36): 192-193.

[9] 叶宝林. 开放大学混合式教学支架设计研究[J]. 教育理论与实践, 2022, 42(21): 53-56.

[10] 杨子舟. 从浅层学习走向深度学习[J], 2016 (7): 32-35.

[11] 陈武元,曹荭蕾. “双一流”高校在线教学的实施现状与思考[J]. 教育科学, 2020, 36(2): 24-30.

[12] 金石,王璐露,宛敏. 线上线下混合式教学的反思与策略优化[J]. 中国大学教学, 2022(11): 72-77.

[13] 孙田琳子,张舒予. 迭代共生:开放课程资源建设的路径创新[J]. 开放教育研究, 2015, 21(4): 113-119, 80.

通信作者:俞方圆