滞针动态施治疗法治疗神经根型颈椎病风寒痹阻证的随机对照试验*

2023-11-13高育龙郭月红李振全丁会申

肖 蕾,潘 洁,高育龙,郭月红,李振全,丁会申

(1.中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院,天津 300142;2.北京大兴兴和骨伤医院,北京 102628;3.北京市大兴区人民医院,北京 102600)

现代社会已进入网络时代。随着人们的户外活动减少,低头伏案、长期熬夜的时间延长,颈椎病的患病率逐年上升[1-2]。神经根型颈椎病是由于颈椎骨质增生、颈椎间盘退变及其继发性病理改变,刺激或压迫颈部神经根产生的以颈项、肩背、上肢等部位疼痛、麻木为主要表现的综合征[3-4]。神经根型颈椎病在各型颈椎病中最为常见,占50%~60%[5]。滞针动态施治疗法(简称滞动针疗法)由古代滞针术发展而来,规避了毫针产生滞针捻转角度大、疼痛感明显、易造成组织损伤等弊端[6]。滞动针疗法治疗神经根型颈椎病有较好疗效。笔者以神经肌肉控制理论为指导,采用滞动针疗法治疗神经根型颈椎病风寒痹阻证取得满意效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 (1)西医诊断标准:参照《颈椎病诊治与康复指南》[7]拟定。(2)中医诊断标准:参照《中医病证诊断疗效标准》[8]拟定。(3)中医辨证标准:参照《中医病证诊断疗效标准》,辨证分为风寒痹阻证。临床表现:颈、肩、上肢窜痛麻木,以痛为主,头有沉重感,颈部僵硬,活动不利,恶寒畏风。舌淡红,苔薄白,脉弦紧。

1.2 纳入标准 (1)符合上述诊断及辨证标准;(2)经CR、CT或MRI等影像学检查确诊的患者;(3)经临床查体显示,患者相应部位椎体旁有压痛,椎间孔挤压试验或/和臂丛牵拉试验阳性,并伴有向患侧肩部及上肢部放射的疼痛、麻木、酸胀等根性分布的症状;(4)年龄18~75周岁,男女不限;(5)理解及沟通能力良好;(6)患者及家属对治疗知情并同意。

1.3 排除标准 (1)不符合纳入标准;(2)1周内服用镇痛药物或激素,接受影响本研究效应指标的治疗;(3)合并肝、肾、造血系统、内分泌系统疾病,精神病患者,癌症患者,传染病患者;(4)妊娠或哺乳期患者;(5)患者在饥饿、疲劳、醉酒、精神紧张等情况下;(6)不能完成本研究或不能遵守本研究要求的患者。

1.4 研究对象 选取2021年4—11月北京大兴兴和骨伤医院收治的神经根型颈椎病风寒痹阻证患者70例为研究对象,根据随机数字表法,将上述患者随机分为治疗组和对照组,每组35例。本研究经北京大兴兴和骨伤医院伦理委员会批准,伦理审批号:DXKT-JJ-2020-02。

1.5 治疗方法 毫针及滞动针操作由具有中医针灸专业主治医师以上资质的医生进行操作,操作前进行统一培训,掌握腧穴定位,并掌握毫针针刺及滞动针针刺的操作规范。

1.5.1 治疗组 给予滞动针治疗。依据《滞动针疗法》[6]选取大椎上三针(第7颈椎棘突上缘及与之平齐的两侧膀胱经)、风池(患侧)、天宗(患侧)、肩髃(患侧)、外关(患侧)、后溪(患侧)、阿是穴(结节、条索、痛点处)。采用一次性无菌滞针(苏州针灸用品有限公司,规格:0.45 mm×50 mm及0.45 mm×75 mm,专利号:ZL201020043232.2)。患者取俯卧位,充分暴露颈部及患侧上肢皮肤。大椎上三针分别顺经脉向哑门、天柱方向平刺37.5~75.0 mm,得气后单向捻转针柄,产生无痛滞针,滞针后向后下牵动及直提动,行针刺平补平泻法。风池向鼻尖方向进针12.5~25.0 mm,滞针后提动及斜向后下牵动,行针刺补法。天宗直刺7.5~12.5 mm,滞针后行提动或颤动,行针刺补法。肩髃直刺25.0~37.5 mm,外关直刺12.5~25.0 mm,后溪向合谷方向透刺12.5~20.0 mm,滞针后提动或颤动,行针刺平补平泻法。阿是穴平刺,依结节、条索、痛点范围及患处组织厚薄张力等决定进针深浅,产生滞针后提动或颤动,行针刺平补平泻法。幅度以患者能耐受为宜。每一穴位施术3~5次,5~10 s完成1次滞动针操作。操作结束后将滞针反向旋转后缓慢出针,不留针。1次/d,10 d为1个疗程,治疗10 d后判断疗效。

1.5.2 对照组 予毫针治疗。依据《全国中医药专业技术资格考试大纲与细则》[9]选取颈夹脊(双侧)、天柱(双侧)、风池(双侧)、肩髃(患侧)、曲池(患侧)、外关(患侧)、阿是穴。选用一次性华佗牌无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司,规格:0.30 mm×50 mm)。患者取俯卧位,充分暴露颈部及患侧上肢皮肤。常规针刺上述腧穴,针刺以得气(酸、麻、胀)为度,得气后采用平补平泻法。留针30 min。1次/d,10 d为1个疗程,治疗10 d后判断疗效。

1.6 观察指标 (1)简化McGill疼痛量表评分[10]:将量表分为3部分,即疼痛分级指数(PRI)评分、现时疼痛强度(PPI)评分、视觉模拟量表(VAS)评分。记录治疗前、治疗后、治疗后1个月的PRI评分、PPI评分、VAS评分,分数越低说明疼痛程度越轻。(2)颈椎病临床评价量表(CASCS)评分[11]:记录治疗前、治疗后、治疗后1个月CASCS评分,分别从主观症状、生活工作和社会适应能力、临床体征3个方面评价颈椎功能,其中主观症状总分18分,生活工作和社会适应能力总分9分,临床体征总分73分,共计100分,分数越高说明颈椎功能越好。

1.7 疗效标准 治疗后、治疗后1个月参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[12]评定临床疗效。根据症状分级量化积分减少程度及症状体征改善程度评定临床疗效。临床控制:临床症状体征消失,颈椎活动正常,积分减少率≥95%;显效:临床症状体征基本消失或明显减轻,颈椎活动基本恢复正常,70%≤积分减少率<95%;有效:临床症状体征较治疗前有所改善,颈椎活动基本正常,30%≤积分减少率<70%;无效:治疗后症状体征无明显改善,积分减少率<30%。总有效率=[(临床控制例数+显效例数+有效例数)/总例数]×100%。积分评定以颈椎病症状分级量化表为依据,具体包括眩晕、头痛、肢体麻木、肢体瘫痹、心悸、失眠、耳鸣、畏寒肢冷、口干、便秘10项,以轻度、中度、重度分级加权评分。轻度计1分,中度计3分,重度计5分,总分50分。计算公式(尼莫地平法):积分减少率=[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。

1.8 安全性评价 1级:安全,无任何不良反应;2级:比较安全,有轻度的不良反应,不需要处理,可继续治疗;3级:有安全性问题,存在中等程度的不良反应,处理后可继续治疗;4级:因不良反应而中止本研究[12]。

1.9 统计学方法 采用SPSS 20.0进行数据分析。计量资料满足正态性以“均数±标准差”(±s)表示,不满足正态性以中位数(四分位数)[M(P25,P75)]表示。计量资料符合正态分布采用t检验,不符合正态分布采用非参数检验(秩和检验)。重复测量计量资料经正态分布及方差齐性检验,符合正态分布且方差齐者采用重复测量资料的方差分析,不符合者采用广义估计方程(GEE)分析。计数资料采用例数及百分比表示,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基线资料 两组患者基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 两组患者基线资料比较

2.2 两组患者临床疗效比较 治疗后治疗组与对照组总有效率分别为97.14%(34/35)、85.71%(30/35),治疗后1个月治疗组与对照组总有效率分别为94.29%(33/35)、80.00%(28/35)。治疗组治疗后、治疗后1个月总有效率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表2)

表2 两组患者临床疗效比较 [例(%)]

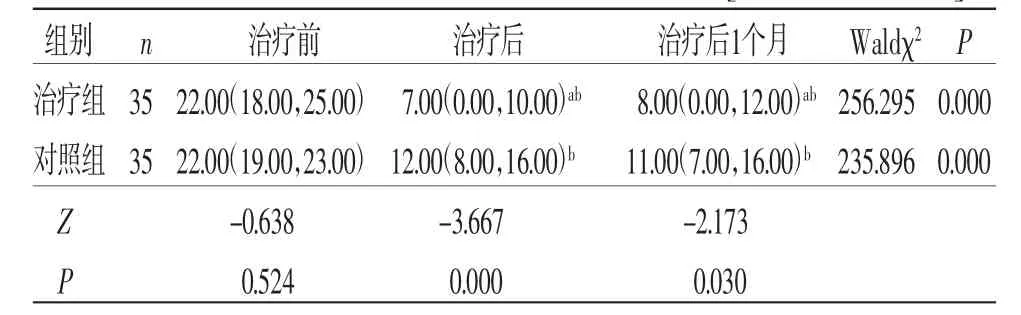

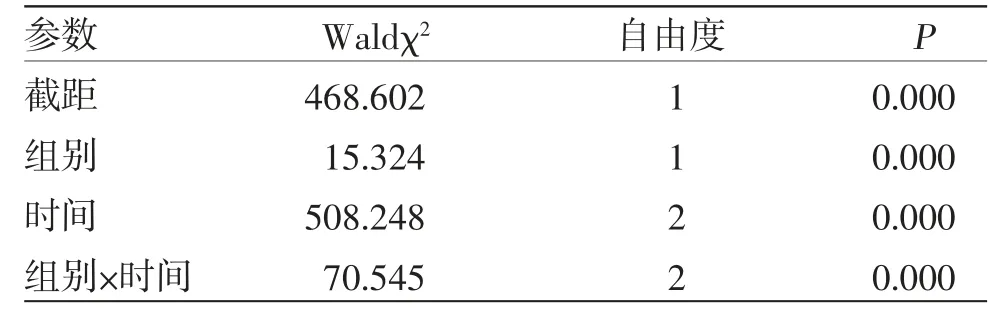

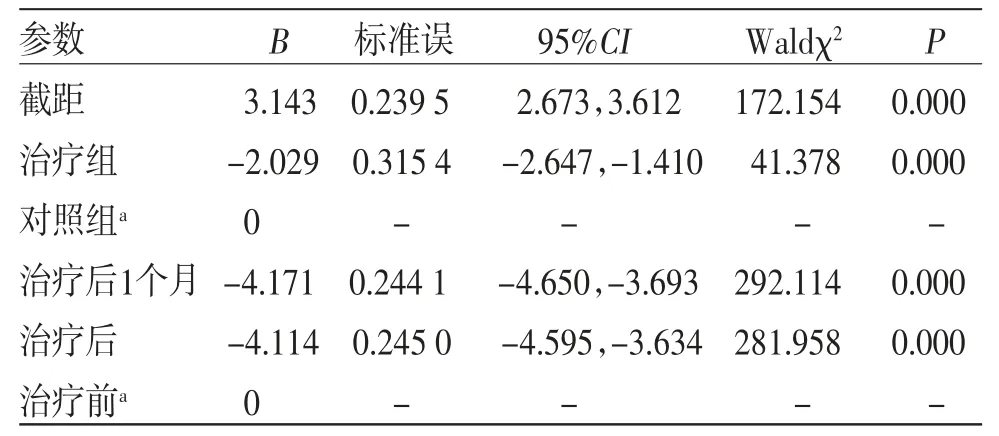

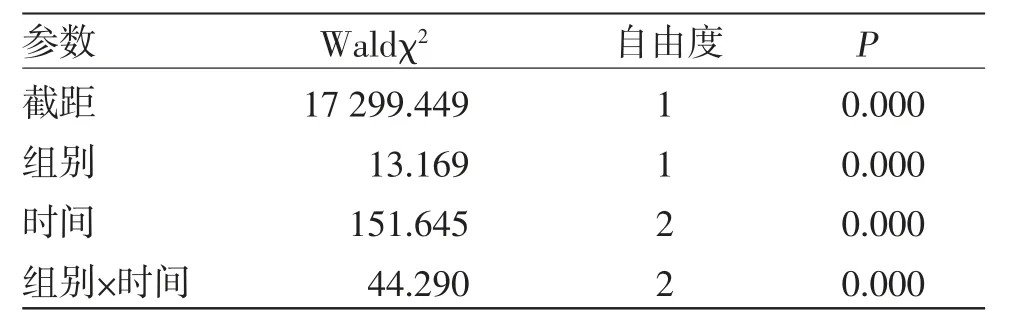

2.3 两组患者治疗前后简化McGill疼痛量表评分比较 两组患者治疗前McGill各评分(PRI、PPI、VAS评分)比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗组患者治疗后、治疗后1个月McGill各评分均低于对照组(P<0.05)。广义估计方程分析结果显示,McGill各评分分组因素与时间因素存在交互效应(P<0.05),表明两组患者McGill各评分治疗前后降低幅度不一致。以治疗前评分作为基线,两组患者治疗后与治疗后1个月McGill各评分与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表3~11)

表3 两组患者治疗前后PRI 评分比较 [M( P25,P75),分]

表4 PRI 评分广义估计方程模型效应检验结果

表5 PRI 评分的广义估计方程参数估计值

表6 两组患者治疗前后PPI 评分比较 [M( P25,P75),分]

表7 PPI 评分广义估计方程模型效应检验结果

表8 PPI 评分的广义估计方程参数估计值

表9 两组患者治疗前后VAS 评分比较 [M( P25,P75),分]

表10 VAS 评分广义估计方程模型效应检验结果

表11 VAS 评分的广义估计方程参数估计值

2.4 两组患者治疗前后CASCS评分比较 两组患者治疗前CASCS评分、主观症状评分、生活工作和社会适应能力评分、临床体征评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗组患者治疗后、治疗后1个月CASCS评分、主观症状评分、生活工作和社会适应能力评分、临床体征评分均高于对照组(P<0.05)。广义估计方程分析结果显示,CASCS评分主观症状评分、生活工作和社会适应能力评分、临床体征评分分组因素与时间因素存在交互效应(P<0.05),表明两组患者治疗前后CASCS评分、主观症状评分、生活工作和社会适应能力评分、临床体征评分上升幅度不一致。以治疗前评分作为基线,两组患者治疗后与治疗后1个月CASCS评分、主观症状评分、生活工作和社会适应能力评分、临床体征评分均高于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表12~23)

表12 两组患者治疗前后CASCS 评分比较 [M( P25,P75),分]

表13 CASCS 评分广义估计方程模型效应检验结果

表14 CASCS 评分广义估计方程参数估计值

表16 主观症状评分广义估计方程模型效应检验结果

表17 主观症状评分广义估计方程参数估计值

表18 两组患者治疗前后生活工作和社会适应能力评分比较[M( P25,P75),分]

表19 生活工作和社会适应能力评分广义估计方程模型效应检验结果

表20 生活工作和社会适应能力评分的广义估计方程参数估计值

表22 临床体征评分广义估计方程模型效应检验结果

表23 临床体征评分的广义估计方程参数估计值

2.5 安全性 两组均无不良事件发生,安全性评价均为1级。两组比较,差异无统计学意义(P=1.000>0.05)。

3 讨 论

神经根型颈椎病属于中医学“项痹”“骨痹”范畴。《素问·长刺论篇》指出“病在骨,骨重不可举,骨髓酸痛,寒气至,名曰骨痹”。中医学认为神经根型颈椎病多由卫外不固,感受风寒湿邪导致。经络受阻,不通则痛,从而形成风寒痹阻证。《张氏医通》认为“肩背痛,脊强,腰似折,项似拔,此足太阳经气不行也”。张志聪《黄帝内经灵枢集注·卷二》解释道:“太阳之气,生于膀胱水中,而为诸阳主气。阳气者柔则养筋,故是主筋所生之病则为痔。”《灵枢·五邪》还指出“邪在肾,则病骨痛阴痹,阴痹者,按之而不得,……肩背颈项痛,时弦”。颈椎病与肾及阳气密切相关。肾主骨生髓,肾阳旺盛,筋骨强健,轻劲多力;阳气不足,气的温煦功能减弱,卫外不固,营卫失和,筋肉失去活力,亦会出现恶风畏寒,颈项强痛等症状。

神经肌肉控制理论指出,中枢神经系统控制肌肉功能和关节结构交互作用。肌肉和关节失去神经控制就会导致肌肉的失衡和关节功能紊乱[13-14]。颈项部长期姿态异常、不良坐卧习惯等使颈部本体感觉传入异常,中枢神经系统反馈产生偏差,造成颈椎动静态生物力学紊乱,不仅使颈椎骨骼、韧带、颈椎间盘等静态机制发生退变,还打破了肌肉协同收缩的动态机制。颈肌外侧群胸锁乳突肌和后群斜方肌上束、肩胛提肌高度紧张;颈部深层屈肌群头长肌、颈长肌、斜角肌,以及中下背肌群斜方肌中下束、菱形肌等肌肉松弛;肌肉低效紊乱的运动模式会导致颈椎的功能活动受限及疼痛,影响颈椎关节的稳定[15-16]。

本研究运用滞动针疗法,以大椎上三针[6]为主穴。大椎为通阳要穴。取其上点(第7颈椎棘突上缘)顺督脉向哑门平刺,配合两侧膀胱经穴顺经脉向天柱穴平刺,可充分通督助阳,益髓健骨,荣养筋肉。《灵枢·本脏》指出“卫气者,所以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开阖者也……卫气和则分肉解利,皮肤调柔,腠理致密矣”。《素问·风论篇》言“风气与太阳俱入,行诸脉俞,散于分肉之间,与卫气相干”。因此各部位取穴均为手足三阳经经穴,浮而浅刺,以调荣卫,温养阳气,祛邪柔筋。动态施针可进一步激发相邻阴经、阳经经气,既布散郁遏之荣卫,亦疏导瘀阻之气血,以使颈肩部及上肢经脉通利,邪祛正胜。治疗过程“动静有序”,精准连贯,一气呵成,共奏通阳调卫之功,体现了中医的整体治疗思维模式[17]。

本研究结果显示,两组患者治疗后与治疗后1个月McGill各评分均低于治疗前,CASCS评分均高于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后与治疗后1个月两组比较,治疗组患者McGill各评分低于对照组,CASCS评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),表明滞动针与毫针治疗神经根型颈椎病均有效,且滞动针的治疗效果更为明显,可显著改善颈椎功能和临床症状体征。与对照组比较,治疗组患者主观症状评分、生活工作和社会适应能力评分、临床体征评分及CASCS评分在治疗后及治疗后1个月的增长趋势更加明显(P<0.05),说明滞动针疗法比毫针治疗对患者的总体工作生活质量的改善更佳。患者临床症状、体征、颈椎功能得到改善,进而提升了患者回归社会工作和生活的信心和适应能力。

滞动针疗法是借鉴刃针、针刀、浮针等微创技法创新的微动态针法,具有“静以求滞,动以施针,动滞并举,整体调制”的特点,体现了局部与整体的统一。其作用机制主要为四方面。(1)“静以求滞”以恢复组织应力:在毫针外形基础上,针身表面设弧形“凹槽”,也称“减压槽”。“减压槽”不仅能增加针体与施针部位的接触范围及摩擦力,提高针刺守气、催气、行气作用,还能迅速降低组织张力,调节颈椎病变组织的机械应力,改善肌肉功能,恢复柔韧性[18-19]。(2)“动以施针”以调整外周结构功能:针刺后小角度捻转即可使肌肉组织与针身发生无痛“耦合”,产生无痛滞针效果,而且动针操作时,提拉已固定的针体,包括提动、牵动、颤动、摆动、平刺或斜刺直提动等手法,能使肌纤维交替运动,增加外周血液循环,改善代谢,缓解软组织的黏滞及神经根卡压,使外周结构功能正常化[20-21]。(3)“动滞并举”以使关节活动精确化:滞动针的施针范围包括点式、线式、面式和多维施针,动针幅度大。针刺效应可涉及相邻多层次肌肉筋膜,通过整合缩短或增长的肌肉组织,强化薄弱的肌肉以恢复关节活动的准确性,从而使关节受力正常化[22-23]。(4)“整体调制”以改善神经肌肉控制输出,恢复生物力学稳态:滞动针在皮肤效应区不同位点动态牵拉,可改善外周本体感觉神经末梢反馈信号的传导,激活中枢神经系统前馈和反馈机制,从而释放神经递质、激活脑神经网络,重建皮质-肌肉控制,协调运动模式的修复和肌耐力的增强,恢复颈椎生物力学平衡[23-25]。

滞动针疗法选穴少,痛感轻,不需留针,且操作过程中不易脱针,对组织损伤小,疼痛感轻,安全性高。同时滞动针疗法重视局部,调理整体,近期疗效显著。滞动针疗法可通过“针功刀效”的多功能效应,简化治疗程序,提高针刺治疗效果。但本研究选取病例尚少,治疗方案单一,未设阳性药物对照,观察指标缺少客观指标,且随访时间较短,因此对其机理的探讨及远期疗效尚缺乏更有力的依据。今后的研究将进一步开展多中心、大样本临床研究,丰富研究方法,增加与阳性药物的对比观察及客观指标的验证,进一步优化技术流程,将滞动针与毫针治疗有机组合,进行远期疗效观察,结合脑功能研究技术深入探讨神经根型颈椎病的神经肌肉控制机制,提供一种高效快捷且规范的干预神经根型颈椎病的针刺治疗技术方法。