数字普惠金融、城乡要素流动对农民增收的影响机制研究

2023-10-30李晓璇

李晓璇

(作者单位:肃宁县肃宁镇人民政府)

一、提出问题

长期以来,“三农”问题一直是全党工作的重中之重。习近平总书记在2022 年年底召开的中央农村工作会议上强调,要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务,千方百计拓宽农民增收致富渠道。然而,目前城乡金融资源分配不均衡,在地理位置偏远、经济设施基础薄弱的农村地区,传统金融无法完全兼容长尾人群,农村居民的金融服务可得性较低,严重阻碍了农民持续稳定增收,迫切需要探寻与培育促进农民持续增收的新动能。数字普惠金融具有成本低、覆盖范围广等特点,提升了金融体系的运行效率,为增强农村居民的金融服务可得性带来了契机。因而,如何进一步发挥数字普惠金融优势,畅通城乡人力、资金、土地、技术等要素流动,从而拓宽农民持续稳定增收渠道,成为当前亟待研究的重要课题。

当前,已有研究肯定了数字普惠金融在农民增收过程中的重要作用,并着重从金融包容性、可得性及激活创业等方面探究了数字普惠金融助农增收的作用途径。金融普及度、金融包容性及金融服务可得性不仅有助于增强金融稳定性,而且有助于应对贫困和收入不平等问题。一方面,数字普惠金融可以通过门槛效应大幅提升金融服务的可得性,进而优化收入分配状况,数字普惠金融的包容性更有助于促进农民收入增收,进而缩小城乡收入差距[1];另一方面,数字普惠金融通过空间溢出效应显著促进相邻地区的创业活动,并有助于减少创业初期的融资约束,为激活农村创业活动提供有效支持[2],从而拓宽农民的创业增收渠道。但是,鲜有研究系统考察城乡要素流动在数字普惠金融与农民增收之间的重要作用。因而,为揭示数字普惠金融、城乡要素流动与农民增收之间的内在逻辑,本文拟基于我国2012—2021 年的省际面板数据,采用固定效应模型分析数字普惠金融、城乡要素流动对农民增收的影响机理,以进一步发挥数字普惠金融优势,持续拓宽农民增收渠道。

二、理论分析与研究假设

数字金融是指传统金融机构和互联网企业利用大数据、云计算、区块链等新兴技术进行投资、融资、支付和信息传递的新型金融模式。数字金融独特的“低门槛、低成本、低风险”优势,为普惠金融的发展奠定了良好的技术基础,为数字普惠金融助农增收提供了可能。数字普惠金融助农增收的直接作用机理如图1 所示。

第一,数字普惠金融有助于减弱金融排斥效应。数字普惠金融改变了传统金融机构通过实体网点扩大业务范围的方式,提高了农村居民金融服务的覆盖率和渗透率,降低了客户准入门槛。农民只需通过手机便能获取相应的金融服务,满足生产、生活需要,进而促进自身收入增长。

第二,数字普惠金融有助于解决农民无抵押物的问题。在传统金融模式下,农户需要具备抵押物和担保条件才可以贷款[3]。而数字普惠金融基于“区块链+大数据”技术构建的数字化模型,对涉农企业或农户在不同领域积累的数据进行有效整合和交叉验真,实现数据的资产化。农户可以凭借自身信用,真正实现无抵押担保贷款,解决融资难题,为增收提供支持。

第三,数字普惠金融有助于提高金融服务效率。数字普惠金融有效缩短了金融业务时间,简化了金融服务程序。数字普惠金融依托先进的数字化平台有效识别客户的个性化需求,匹配精准的金融服务,节约了时间成本。农民可以借助金融数字化平台实现资金的有效配置,加快资金周转速度,避免因时间问题错过最好的种植或生产机会[4],影响收入水平。

第四,数字普惠金融有助于鼓励农民创业。数字普惠金融通过移动收付和网络借贷等多种金融功能,极大地提升了金融服务的便利性,有效降低了金融约束性,并为农民的创业活动提供技术和资金支持。数字普惠金融和互联网的发展,促进了农业的创新活动,农村电商、直播带货等新型农产品销售模式不断涌现[3],为农民增收提供了更多可能。

基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H1:数字普惠金融能显著促进农民增收。

目前,绝大多数农村地区的产业发展仍以农业为主,产业形式单一,无法满足市场需求,限制了农民收入的增加。数字普惠金融能极大地丰富农村金融市场供给,扩大金融业务的覆盖面,提升金融服务效率,能快速实现资金的有效配置,为城乡要素的流动创造条件。数字普惠金融助农增收的间接作用机理如图2 所示。

从城乡人口流动方面来看,数字普惠金融可以从产品和服务两方面更好地满足农业劳动力向非农业部门转移的资金要求[5]。随着产业链的不断延伸与融合,城镇地区将会出现大量的就业岗位,劳动力可能会在产业之间进行流动,而数字普惠金融为这一要素的流动创造了条件。一方面,数字普惠金融便捷了资金交易方式,减小了农民进城务工的阻力。另一方面,数字普惠金融解决了外出务工的成本制约问题。农村劳动力流动是一个充满不确定性和风险性的过程,在信贷受约束的背景下,尽管外出务工的预期收入较高,但家庭收入结构脆弱的低收入农户外出就业的积极性不高[6]。而数字普惠金融缓解了人口流动性的约束,有助于劳动力获得更高的非农收入。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H2:数字普惠金融有助于畅通城乡人口要素流动,从而显著助农增收。

从资金供给方面来看,数字普惠金融解决了乡镇企业的融资约束问题,促进农村产业结构转型升级,优化产业布局,推动农村经济高质量发展。一方面,数字普惠金融打破了空间限制,疏通了金融服务流向农村地区的渠道,有效解决了农村地区的金融排斥问题。另一方面,数字普惠金融创新了农村金融服务的模式,克服了信息不对称问题的制约,完善了农村金融风险分担机制,增加了金融服务的深度和纬度,为农业产业的发展提供相适应的金融服务。这一方式解决了新型农业经营主体融资难、融资慢、融资贵等问题。为此,本文提出以下研究假设:

H3:数字普惠金融有助于畅通城乡资金要素流动,从而显著助农增收。

从土地流转方面来看,随着信息化的快速发展,数字技术对土地资源配置的影响愈加明显。一方面,数字普惠金融作为信息传播的一种载体,能精准地获取客户信息和信用记录,降低买卖双方的交易成本。同时,数字普惠金融能加快土地流转,减少土地细碎化耕作,加快新型农业经营主体的发展,在提高农业生产率的同时,帮助农民实现增收目标。另一方面,数字普惠金融能通过提升农户的金融素养促进土地流转[7]。数字普惠金融拓宽了农户的融资路径,解决了借贷双方信息失衡的问题,改变了农户对土地投资的认知,提升了农户自身的金融素养。农户借助数字普惠金融的优势,获取适宜的农地或机械设备,可以实现经济作物的规模化生产,为收入的增长赋能。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H4:数字普惠金融有助于畅通城乡土地要素流动,从而显著助农增收。

从技术进步方面来看,资本投入的增加有助于农业技术进步和技术效率的提升[8]。由于农业具有周期长、回报不稳定、附加值不高的特点,传统的金融模式无法为其提供足够的资金支持。数字普惠金融能提高农户金融服务的可获得性,满足其生产性资金的需求,为农业技术和高知人才引进、绿色生产、研发创新奠定基础,从而加速生产方式的变革。数字普惠金融可以通过要素溢出效应和技术扩散效应促进农业生产效率的提升,完成经济的整体转型和升级,实现农业增产增收,缩小城乡收入差距[9]。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H5:数字普惠金融有助于畅通城乡技术要素流动,从而显著助农增收。

三、研究设计

(一)变量选择

1.被解释变量

被解释变量为农村增收,本文参考目前学术界较为普遍的做法,采用农村居民可支配收入(Y)来衡量。

2.核心解释变量

核心解释变量为数字普惠金融。本文借鉴张勋等[1]的研究,选取由北京大学数字金融研究中心所发布的数字普惠金融指数(DIFI)予以衡量。该指数的编制遵循均衡性、综合性、可比性等原则,能用来衡量各地区的数字普惠金融发展水平。

3.中介变量

中介变量包括人口流动、资金供给、土地流转与技术进步。本文借鉴甄小鹏和凌晨[10]的研究,选用外出务工人员数量(M1)作为衡量人口流动情况的指标。借鉴周梅和赵德泉[11]的研究,选用涉农贷款(M2)作为衡量资金供给情况的指标。该指标反映了金融支持的力度,能直接反映农村产业的信贷水平。借鉴蔡雪雄等[12]的研究,采用土地流转率(M3)作为衡量土地流转情况的指标。土地流转率为家庭承包经营耕地面积与家庭承包耕地流转总面积之比。借鉴伍骏骞等[13]的研究成果,采用农业机械化率(M4)作为衡量技术进步情况的指标。

4.控制变量

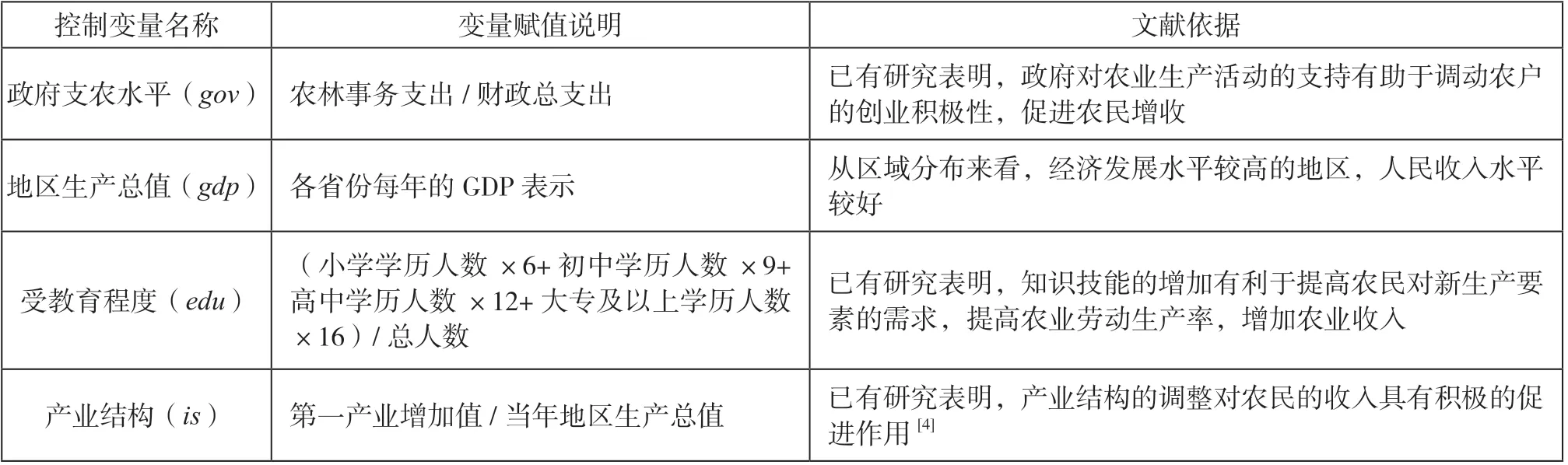

控制变量包括政府支农水平、地区生产总值、受教育程度、产业结构(见表1)。

表1 控制变量汇总表

(二)模型构建

为了探究数字普惠金融是否对农民增收具有显著的直接作用,本文参考赖娟等[14]的研究,设定如下模型:

式(1)中:下角标i、t分别表示地区、时间;Y代表农村居民可支配收入;DIFI表示数字普惠金融指数;control表示控制变量,包括政府支农水平、地区生产总值、产业结构和受教育程度;φ、φ分别表示地区固定效应和时间固定效应;ε为随机干扰项。

为进一步考察城乡要素流动在数字普惠金融与农民增收之间的影响情况,本文借鉴温忠麟和叶宝娟[15]的做法,建立数字普惠金融、城乡要素流动与农民增收的中介效应模型:

式(2)为数字普惠金融对农民增收的估计模型;式(3)为数字普惠金融对中介变量的估计模型;式(4)为同时考虑数字普惠金融和中介变量的估计模型。式(2)至式(4)中:M表示中介变量,包括资金流动、技术进步、人口流动、土地流转四个方面。笔者用β2μ/β1表示中介效应占总效应的比重,以衡量中介变量在数字普惠金融发展促进农民收入增长过程中的重要性。

(三)数据来源及处理

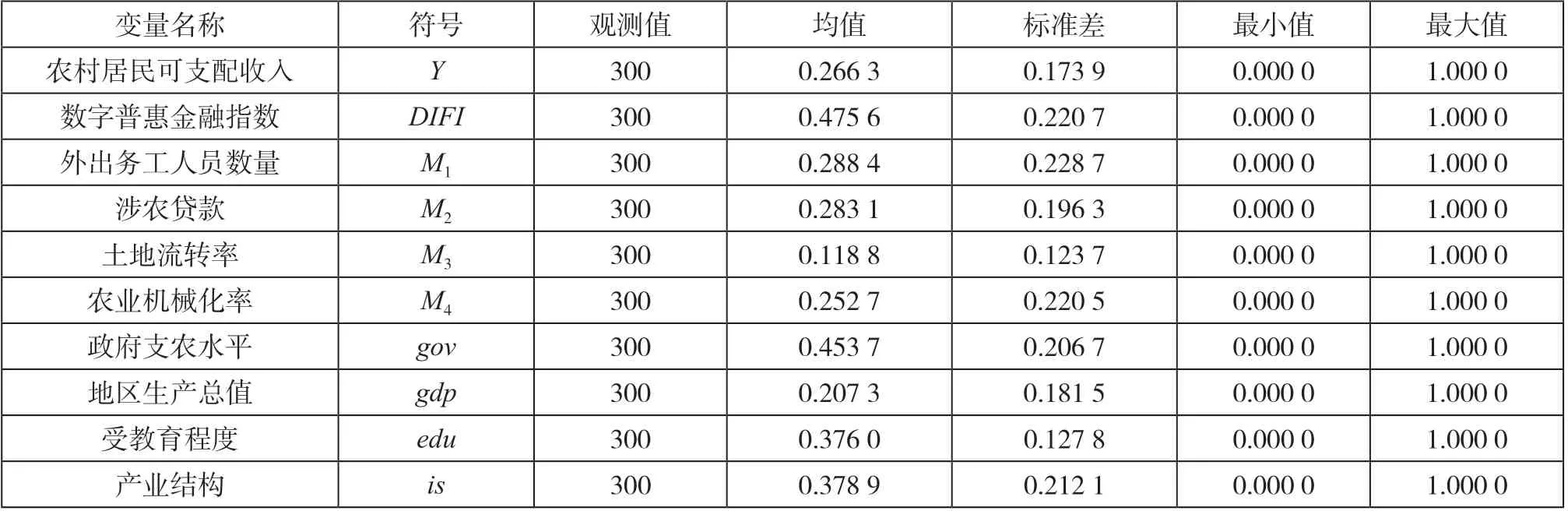

本文共收集2012—2021年中国大陆30个省(自治区、直辖市)(西藏自治区除外)的相关数据。数据来源于北京大学数字金融研究中心编制的《数字普惠金融指数》和《中国统计年鉴》(2013—2022 年)。为了降低误差,消除特征之间的量纲影响,避免指标被忽略,本文将所有统计数据进行Min-Max 标准化处理,各变量的描述性统计结果如表2 所示。

表2 变量描述性统计结果

四、实证分析

(一)基准回归分析

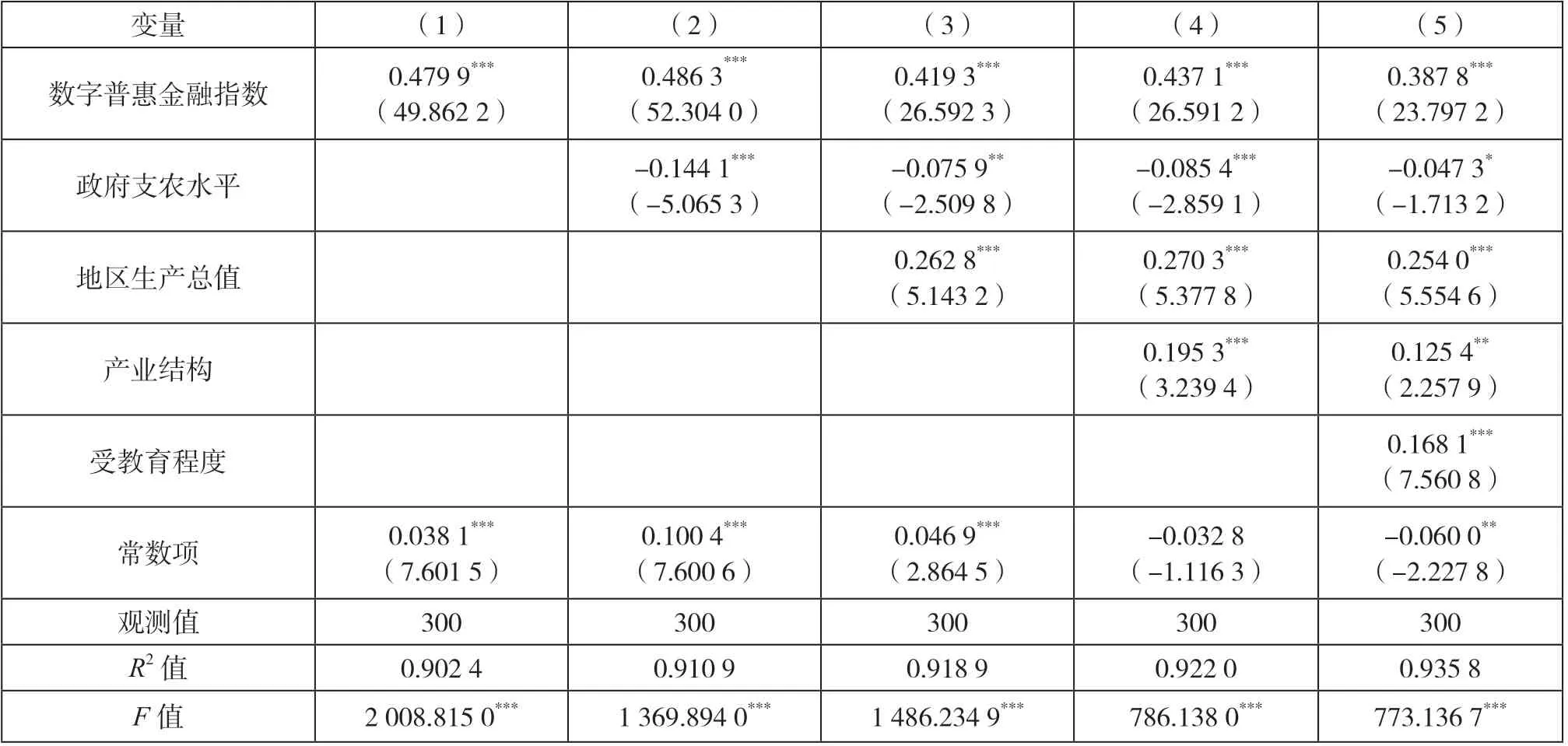

本文运用Stata 软件,基于2012—2021 年中国大陆30 个省份(自治区、直辖市)(西藏自治区除外)的数据进行回归分析,结果如表3 所示。

表3 基准回归估计结果

由表3 可知,在逐步加入变量的过程中,虽然数字普惠金融指数的影响系数有所降低,但仍然存在显著影响。所有解释变量联合对农村居民可支配收入的影响在1%的水平上是显著的,解释变量数字普惠金融的影响系数为0.387 8,说明数字普惠金融促进了农民增收。这一结论与张林[4]、张勋[1]等学者的研究结果一致。数字普惠金融降低了金融服务的成本和客户准入门槛,提高了服务效率,其快捷便利的优势为农民增收提供了支持。

(二)稳健性检验

考虑到新型冠状病毒感染疫情对实证结果的影响,本文去除2020 年和2021 年的数据,得到数字普惠金融的影响系数为0.367 8,变量在1%的水平上显著,数字普惠金融对农民收入的正向影响仍然存在,与前文结果一致,因此,本文的稳健性检验是通过的。此外,本文还进行了解释变量滞后一期的稳健性检验,得到影响系数为0.370 9,在1%的水平上显著,结果仍然是稳定的。

(三)中介效应

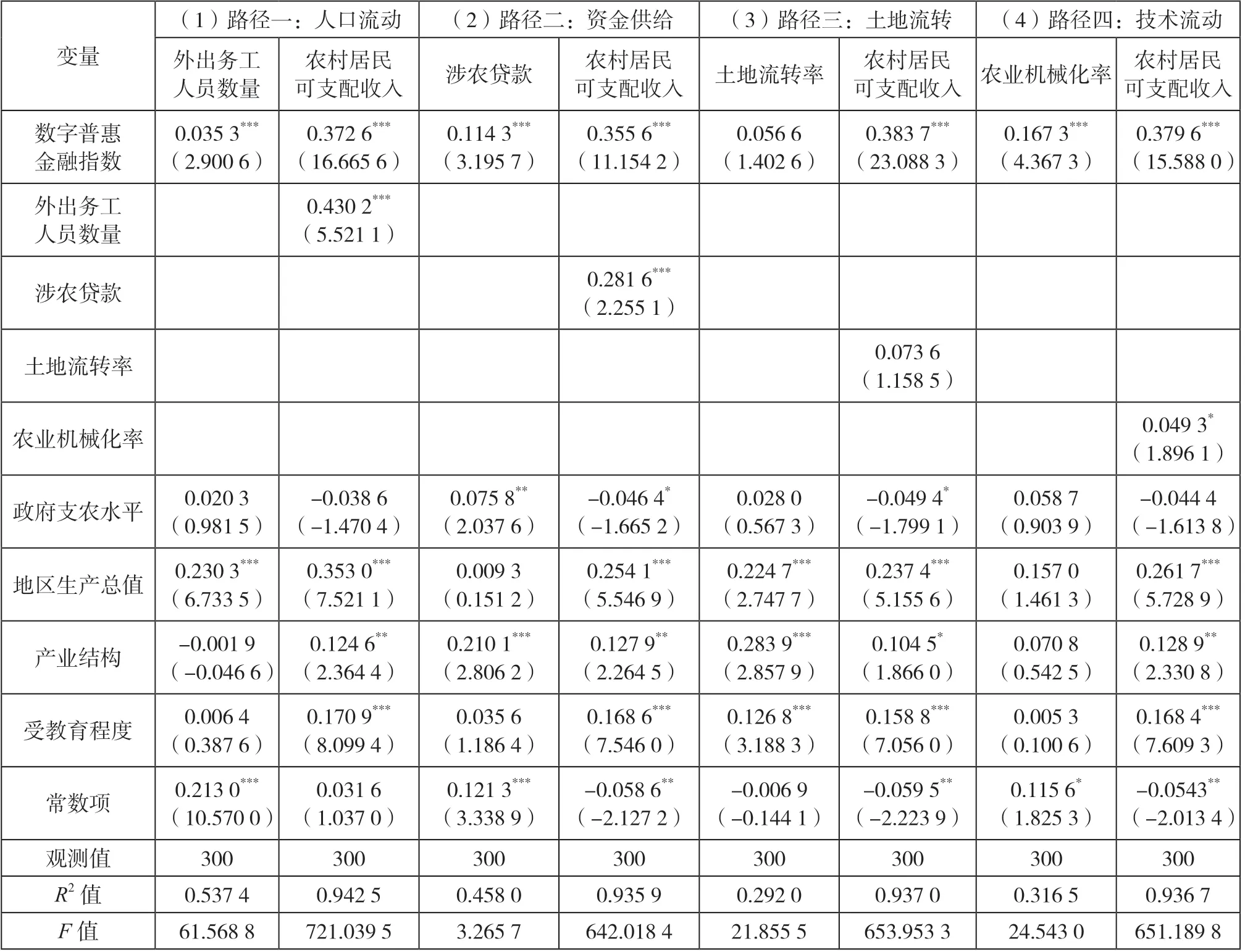

理论分析表明,数字普惠金融能通过人口流动、资金供给、土地流转、技术进步四条路径促进农民增收。为了验证假说的成立,本文利用中介效应模型对假说进行检验,结果如表4 所示。

表4 中介效应分析结果

由列(1)可知,数字普惠金融在1%水平上对外出务工人员数量产生显著正向影响,其系数为0.035 3。将数字普惠金融和外出务工人员数量同时对农民增收进行回归,发现二者均对农民增收产生显著正向影响,其系数分别为0.372 6 和0.430 2,说明数字普惠金融可以通过促进人口流动助力农民增收,中介效应量为3.92%。同理得出,资金供给和技术进步的中介效应量分别为8.30%和2.13%,这一结论与赖娟等[14]、唐建军等[8]、马述忠等[16]学者的研究结论一致。然而,土地流转的中介效应并不明显,且数字普惠金融对土地流转的影响也不显著,这一结果与蔡雪雄等[12]、张永奇[7]的研究有所出入。原因可能有两方面。一方面,农村市场活力不强。由于土地流转市场不规范,相关法律法规政策不完善,加之农村信息传播较为闭塞,农户对土地流转缺乏正确认识,不敢轻易尝试。另一方面,参与主体动力不足。年轻的农民认为耕种劳作并不能获得预期收入,年长的农民受文化水平和生活习性影响,在短时间内难以实现在身份上的转变,且在信息、市场等方面的调研能力不足,更倾向于通过外出务工获得收入,导致土地流转率低,仅依靠数字普惠金融并不能从根本上解决这一问题,使农民增收。

五、对策建议

基于上述结论,本文可以得出以下几点启示。第一,持续推进乡村金融的数字化建设,充分发挥数字金融的普惠性。从使用深度和覆盖广度两个维度,设计满足农村居民实际需求的金融服务或产品。第二,数字普惠金融应该借助其数字化优势,加强与政府、气象局、农业局等部门的合作,参与建设农业数据化平台,促进涉农贷款转型。第三,构建劳务输出对接机制,疏通就业渠道,为农民打造专门的就业服务平台或人力资源市场。加强对农村劳动力的技能培训,提高其综合素质,使其更好地适应技术进步和产业变革对工作岗位的技能要求,支持农民实现高质量就业。第四,充分利用数字经济的优势,协助农村农业部门扶持乡镇企业建立绿色高效的生产模式。第五,建立健全土地流转配套保障制度,规范农民土地流转,由政府部门进行专业化指导。