国内保护地役权研究评述:内涵阐释、作用机理与实践初探

2023-10-13罗姮李林林叶艳妹

罗姮 李林林 叶艳妹

摘要:研究目的:从内涵阐释、作用机理与实践探索等方面系统梳理当前国内有关保护地役权的研究成果,探讨未来研究方向与趋势。研究方法:文献研究法,归纳分析法,案例分析法。研究结果:保护地役权在法权性质上兼有公私属性,其通过调节私法利益与外部性内部化实现公益与私益的有效平衡。当前国内有关保护地役权的研究以理论研究为主,且就其入法路径尚有争论,相应的实践应用则处于探索阶段,未形成规范的实证研究体系。研究结论:在建立以国家公园为主体的自然保护地体系的现实背景下,引入保护地役权制度可推动实现人地关系平衡,未来在实践推广的基础上,需进一步开展保护地役权的参与互动研究与效果评估,进而探讨保护地役权的制度构建,研究法律调整的路径及其与相关制度的有效衔接。

关键词:保护地役权;自然保护地;生态保护;综述;制度构建

中图分类号:F301.0 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)01-0124-09

基金项目:国家社会科学基金重大项目“城乡区域平衡发展理念下的土地制度综合改革研究”(19ZDA088); 国家高端智库专项“我国自然保护地法律制度研究”(2022GDZK25)。

如何平衡环境保护与经济发展的矛盾是当今社会经济发展需要考虑的重大议题。由于生态环境所具有的公共产品性质[1],传统的生态环境保护策略多以公法管制为主要手段,如规划管制、土地征收等。但土地的不断增值导致传统以管制、征收手段進行土地生态保护与管理的高成本,且强制性的公权力介入以及对土地使用权的剥夺往往会损害地方社区发展权益,而针对性的缺乏使之难以调动个体保护主动性[2]。20世纪50年代起,保护地役权(Conservation Easement)在国外已广泛应用于农田保护与自然、文化遗产保护领域,有效激励了自然资源和文化资源的保护[1]。近年来,针对日益严峻的自然资源生态环境问题,国内学界在借鉴国外先进经验的基础上提出建立带有私权属性特征的保护地役权制度,以弥补当前以公法管制手段为主导的生态保护政策的不足,实现自然资源生态价值与经济价值的双赢[2-4]。当前,在我国加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系的现实背景下,如何通过管理体制创新平衡好发展与保护的关系是理论与实践中的重要议题。实践中,已有国家公园体制试点区探索在集体所有土地上设立保护地役权以实现自然资源统一管理;理论研究上,面向自然保护地体系建设现实需要的保护地役权制度探讨也引起了更多学者的关注。

作为一项涉及生态与环境保护方面的新型权利,保护地役权在目的和构成要素上都区别于《民法典》中的传统地役权,法律条文中相关概念的缺失使得保护地役权在国内的实践总体进展有限,相应的理论探讨还停留在基础研究阶段,尚未建立起规范的研究体系。因此,系统梳理保护地役权的研究进展,厘清保护地役权的有关争论,提出未来保护地役权的研究框架体系,对完善我国保护地役权制度建设、推进保护地役权在自然资源生态环境保护领域的实践应用具有重要意义。本文旨在从概念内涵、作用机理、实践应用等方面归纳总结国内保护地役权研究的主体内容和主要进展,并尝试构建相应的研究框架体系,以推动未来保护地役权理论研究的规范化发展,为确立自洽于我国法律体系的保护地役权制度并促进其实践推广提供理论基础。

1 保护地役权的内涵阐释:理论与实践的双重视角

1.1 保护地役权的理论界定

考察国外的保护地役权制度,以法国为代表的大陆法系国家大多通过兼容环境保护地役权的法定地役权条款对保护地役权制度予以确认[5],美国则在立法中明确保护地役权指“为了实现诸如野生动植物栖息地、美丽风光或农地保护等特定的保护目标,而在土地所有者和地役权持有者之间签订的具有法律约束力的协议,土地所有者因地役权而负担义务,而地役权持有者则有权限制土地的开发用途”。不同于国外通过立法明确界定,我国的法律体系未明确设立保护地役权,学界对保护地役权的界定主要遵循两条路径:一是将环境要素的保护纳入对传统民事地役权的研究,推演得出类型化的如环境地役权、生态地役权或特定自然资源相关地役权的定义,即为了某种环境利益(如开发、享用、保护等)而经与土地权利人约定利用其土地的一种用益物权,在此基础上定义保护地役权是出于获取纯粹保护的环境利益而设立的地役权[6-9],据此观点保护地役权应当属于民事地役权的下位权利[10];二是以区别于传统民事地役权的公共地役权为概念基础界定保护地役权,保护地役权本质上属于公共地役权[11-13],依此思路,保护地役权为一种出于保护公共利益目的,以签订合同或法律强制规定的方式限制受役地的土地利用,并给予合理补偿的特殊地役权。由于对公共地役权之性质学界尚有争论,保护地役权的公私属性划定暂无定论,其法权性质之争论决定了保护地役权入法在理论与现实的阻碍。

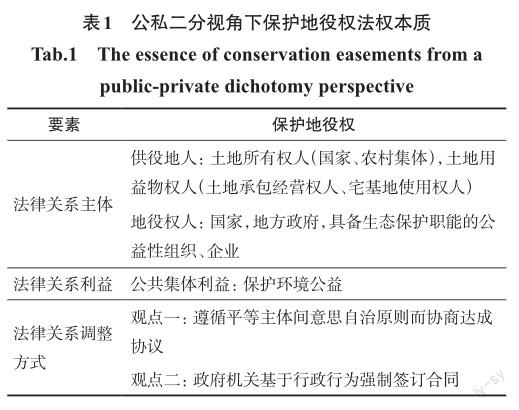

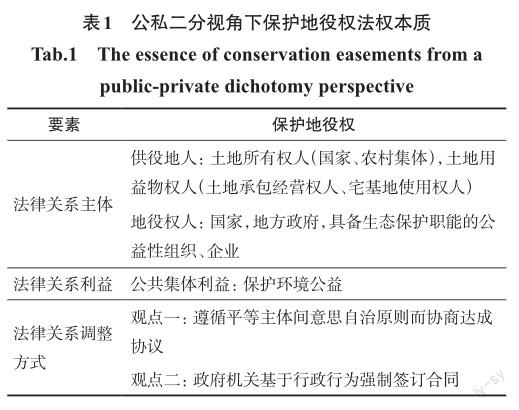

以公法、私法二元区分的视角探究保护地役权的法权本质,还需从主体、内容、利益考察法律关系分属公共领域抑或是私人领域(表1)。从主体上看,保护地役权的主要行为主体包括供役地人和地役权人,供役地人可以是土地所有权人或土地用益物权人,前者即国家与农村集体,后者包括土地承包经营权人、宅基地使用权人等。保护地役权人则可以为国家、地方政府,以及具备生态保护职能的公益性组织、企业。因而从法律关系主体上看,保护地役权兼有公共领域与私人领域特征。从利益上看,保护地役权的设立是出于获取纯粹保护的环境利益,即保护公共利益的目的,因而具有明显的公共领域法律关系的公共集体利益特征。从法律关系的内容上看,需明晰保护地役权采取何种手段干预、调整主体之间的关系。有观点认为,保护地役权是遵循平等主体间意思自治原则而协商达成的协议,是私人领域的法律调整方式[10-11,14-15];也有观点指出,保护地役权是行政机关基于行政行为与公民签订合同[16-17],具有强制性特征,因而是公共领域的法律调整方式。应当明确的是,之所以要在生态环境保护中引入地役权工具,是因为保护地役权相较征收、管制等公法限制手段所拥有的更具针对性、灵活性、适度性等特点,且在维护公共利益的同时可以兼顾对私权利益的保护,因而未经平等协商而仅通过强制性行政行为签订显然背离了保护地役权设立的初衷,故将保护地役权归于纯粹公共领域的法律调整方式欠妥。综上所述,保护地役权之上未具有私人领域与公共领域的清晰界分,同时受到私法与公法的调整,兼有公私双重属性,因而有学者将其定位为类私权,或称公权利[13,18]。

1.2 保护地役权的实践本质

有学者指出,在我国草原、林地等现行自然资源管理中,实践意义上的保护地役权普遍存在,只是尚未采用地役权的名称[7,12,16,19]。例如,我国自然保护区管理规定明确禁止如砍伐、放牧等大部分人為活动,因而需妥善处理与当地居民生产生活的关系,给予土地权利人合理补偿。再如在我国生态林建设中,管理机构与土地权利人签订管护协议及生态效益补偿协议,本质就是通过限制其原有权利以维护区域生态秩序。

由此可见,一方面,保护地役权通过协议对土地权利人在保护权责上进行界定,在操作层面是对土地使用方式的限制或引导,在空间上的实践本质表现为用途管制[20]。而保护地役权本身作为一项公益性役权,可有效解决自然资源产权私权性与用途管制公权性之冲突[21]。另一方面,不同于传统地役权对需役地的利用并不显著影响供役地人的权益,保护地役权的实践本质在于公共利益目的下对供役地人权利的限制[22],并予以合理补偿。从该意义上来说,保护地役权在“保护—补偿”这一逻辑中与我国已有实践基础的生态补偿具有功能上的重合[23-24],即以人类行为的管制与个人财产权利的限制为手段,并以经济或其他形式的补偿为激励,来达到维护环境公共利益的目的,其关键就在于环境公益与个体利益二者的平衡。但相比于生态补偿制度以行政命令模式通过划片式单一补偿方式解决宏观层面的保护与发展冲突,保护地役权更着眼于解决微观层面的保护需求和行为规范,进而可以作为现行生态补偿制度的补充,提升保护的针对性与有效性。

2 保护地役权的作用机理:法学—经济学二分视角

保护地役权是在全球范围内广泛采用的在私人土地上进行生态保护的政策工具,是一项经双方协商确立的,通过限制原土地利用或(和)赋予积极义务并予以相应补偿,以达到保护环境利益等公益目的的非占有性权利,使土地权利人在保护目标下履行相应义务的同时仍能进行适度的资源利用活动。为理解保护地役权作为一项政策工具如何实现公益与私利的有效协调,平衡土地资源保护管制要求与利用发展需求,可采取法学与经济学的二分视角分析其内在运作原理。

2.1 调节私法利益——保护地役权的法学逻辑

环境生态具有公共产品的性质,故传统的在非国有土地上进行生态环境保护多以公法手段为主,如规划管理(划定保护区)、土地征收、生态补偿等。然而公法的强制特点客观上造成了对合法权利的剥夺,导致保护主动性的缺乏[12],且伴随较大的资金压力。具有公益性私权性质的保护地役权的引入可有效协调自然资源产权排他性私益与整体性公益之冲突[21,24]。

具体来说,保护地役权在保护环境公益中引入了遵循私法自治原则的私法机制,以设权模式干预私有产权,属于物权法律关系[2,16]。相对债权而言,物权是一项对世权,是具有独占性、排他性的支配权。不同于土地租赁的债权属性,保护地役权以其物权效力增强了自然资源保护的稳定性与对抗性[25]。另一方面,传统物权法律关系贯彻物权法定原则,在该意义上保护地役权又不同于纯粹的物权法律关系,因其通过平等协商的契约行为规定地役权的内容,确定双方的权责关系,有利于克服物权法定的僵化性[16],以细化保护需求,弥补生态补偿、土地征收等“一刀切”形式的不足,体现了对私权的充分尊重,有助于调动主体的生态保护积极性。

2.2 外部性内部化——保护地役权及其补偿的经济学原理

对保护地役权作用机理的经济学阐释大多遵循生态产品的外部性问题内部化的分析路径。学界的普遍共识是自然资源蕴含着生态、经济、社会复合价值,但土地等自然资源所有者难以通过市场交易的方式获取自然资源利用活动中创造的全部价值,即他人也可免费享受其产生的社会、生态效益。对此,庇古和萨缪尔森的公共物品与外部性理论为基于政府转移支付的生态补偿政策奠定了理论基础,科斯则进一步提出通过产权的明确界定将资源使用的外部性内部化[26-27]。

作为一项有偿的“非占有性”权利,保护地役权运作中的产权变动形式主要表现为对原土地产权中部分权能行使的限制[28],而不改变原产权归属。因而,在产权的清晰界定的基础上,通过地役权补偿金的支付,保护地役权将环境保护的外部性问题内部化[19],将自然资源的外部经济性内化为权利人的经济收益,以化解生态公益与个体私益的冲突[29]。

3 保护地役权的实践初探:对现实需求的回应

在推进人与自然和谐共生的现实背景下,建立保护地役权制度可在弥补传统规制手段不足的基础上,兼顾生态保护与资源利用,实现自然资源生态效益与经济利益的有效平衡。基于此,我国已有学者针对特定自然资源提出构建“保护地役权”,并对主客体、权利内容进行构想设计,如农地保护地役权、林地地役权[7,30]、湿地地役权[24]、草地地役权[19]等。有学者进一步以更广泛的自然资源、生态环境为主体,研究构建具有本土化特征的保护地役权制度体系,涵盖保护地役权的内部构造、运行机制、保障制度等内容[10-11,13-14,31],为保护地役权的理论落地提供了有益借鉴。

3.1 自然保护地制度体系建设中保护地役权的引入

自然保护地是我国生态文明建设的核心载体,自然保护地体系建设在维护国家生态安全中居于首要地位。自然保护地范围内地役权的应用研究最初是为了解决自然保护地上复杂的土地权属问题。我国各种类型的自然保护地是社会、生态的复合系统,存在大量集体所有土地,因土地权属纠纷导致的土地经营管理问题是保护地建设中的一大难题。以往实践中通过无偿且强制性政策限制地方集体的土地利用权利往往会加剧生态保护与社区发展的矛盾[32]。在此背景下,国内学者参考国外保护地管理的实践经验,提出引入保护地役权制度并探讨其对自然保护地管理的可行性[33-37]。

根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》,我国所要构建的自然保护地体系以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的分级管理体系。其中,国家公园是我国保护地中最重要的类型,国家公园改革是自然保护地体系建设的重要组成部分[38]。《建立国家公园体制总体方案》(以下简称《方案》)明确要求“确保全民所有的自然资源资产占主体地位”,由于通过征收、赎买方式变更集体土地为国有土地实现绝对数量意义的主体地位在理论和实践可行性上具有明显短板,根据《方案》中“……集体土地在充分征求其所有权人、承包权人意见基础上,优先通过租赁、置换等方式规范流转,由国家公园管理机构统一管理……集体土地可通过合作协议等方式实现统一有效管理”的相关规定,可明确应实现国有土地实际控制的主体地位,但置换和租赁等方式在具体实施中依然存在缺乏保护积极性与成本效益性等局限性[39]。保护地役权则通过协议保护的方式为国家公园建设与管理提供了有益的制度借鉴,不同学者从不同角度阐述了保护地役权与国家公园管理制度建设的内在耦合性。例如,结合保护地役权探讨保护地空间管制技术路线[40],为国家公园建设设计基于细化保护需求的保护地役权制度[41],在国家公园特许经营制度中设计引入地役权作为用地保障制度[42]等。另外,也有学者将保护地役权界定为国家公园土地“权利束”中的一“束”权利,将产权束概念与国家公园管理分区相结合,提出相应的管理思路[20,28]。当前我国正积极推进国家公园体制试点建设,有益的体制创新可促进完整的自然保护地体系建设,而保护地役权制度可在人地矛盾突出的自然保护地上实现土地利用与生态保护的协同、生态效益与经济利益的双赢。

3.2 钱江源国家公园集体林地地役权改革:理论落地

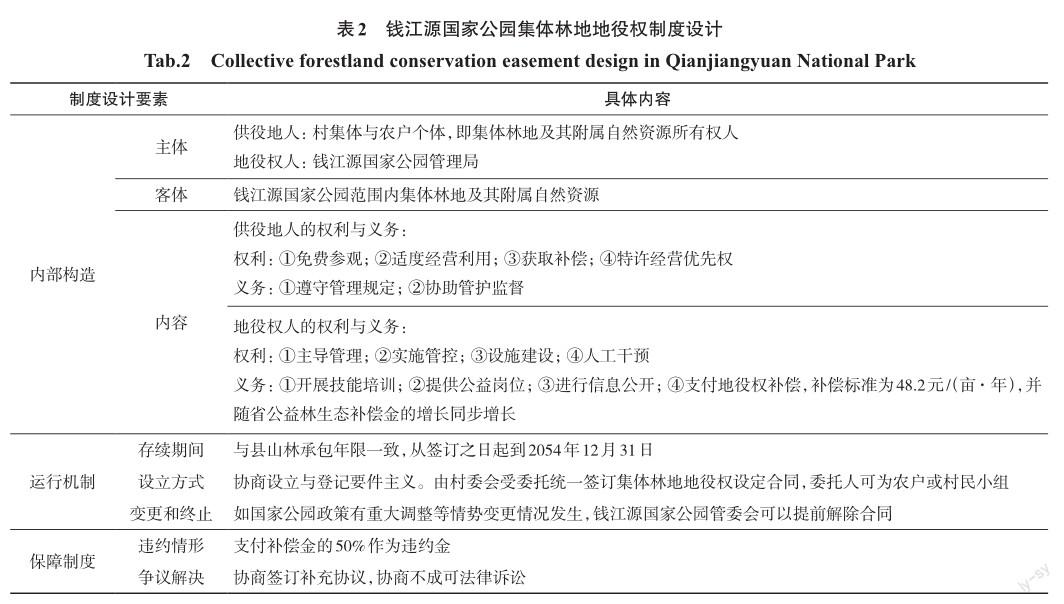

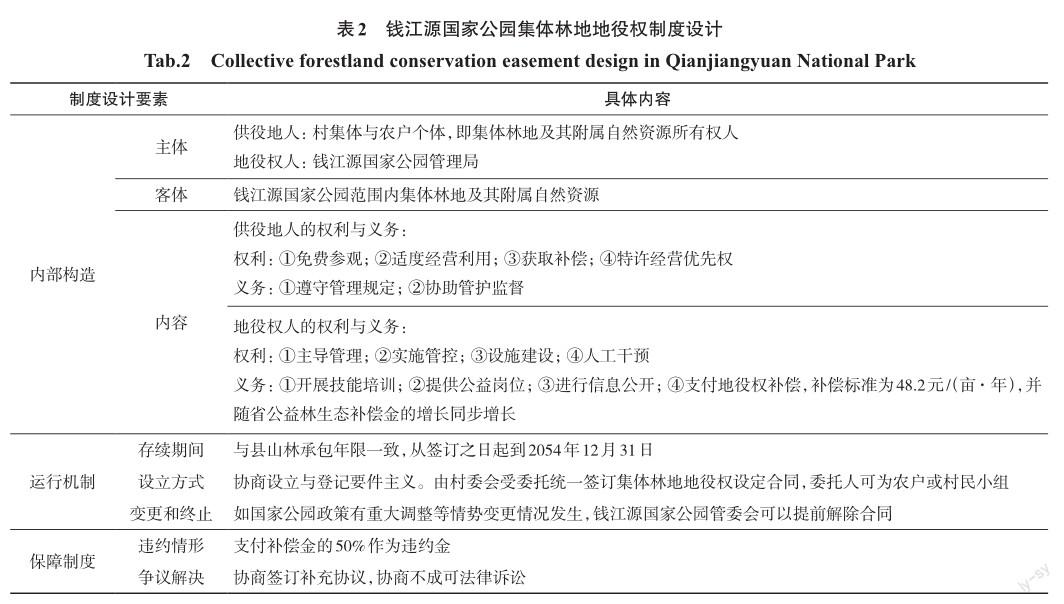

钱江源国家公园集体林地地役权改革是首个在官方政策文件中采用“地役权”名称的保护地役权实践探索。钱江源国家公园在深入总结国外地役权改革和“古田山租赁模式”经验的基础上,于2018年率先开展了保护地役权改革模式。涉及钱江源国家公园体制试点区范围内4个乡镇的21个行政村的农户、村民小组、村集体三者间分别签订地役权委托协议,并由行政村与钱江源国家公园管理局签订《钱江源国家公园集体林地地役权设定合同》。国家公园范围内的集体林地纳入国家公园管理局的统一管理。实践中的保护地役权制度体系设计如表2所示。

从实践效果来看,钱江源国家公园集体林地地役权改革有效实现了对集体土地的统一管理,提高了当地社区的生态保护意识[43],且对农户收入水平的提高有一定促進作用[44]。然而,钱江源保护地役权的补偿机制还是采取了类似传统生态林生态补偿的区域性补偿标准和补偿形式,使其在微观层面平衡保护与发展关系的优越性尚未得到有效体现[45]。另外,钱江源国家公园的地役权改革中还存在国家公园范围内的流转山承包户利益调节、林地跨界权属纠纷、资金可持续投入等问题[41,43]。

3.3 现实障碍:保护地役权入法路径之争论

保护地役权实践在我国的进一步推广要求国家层面出台相关法律法规予以制度保障,通过法律相对确定的原理和稳定的机制调节复杂的利益关系[23]。目前,保护地役权尚未在我国法律体系中正式确立,其入法障碍首先源于保护地役权是受私法领域还是公法领域调整的争论,其次保护地役权因其公益性、无需需役地的存在等特征而难以被传统地役权所容纳[46]。因此,有学者基于保护地役权的公权性质以及与民法的本质冲突,否定了其民法立法路径的正当性[47],将环境法作为其唯一入法路径[17,48]。如前所述,在“公法私法化”与“私法公法化”的现实背景下,不应将保护地役权置于“非私即公”的论断中,需承认其公私兼有的属性,因而目前学界有观点主张同时从民法以及自然资源与环境保护法两方面对保护地役权进行系统性规定[5,9,49] 。一方面,将《民法典》物权编作为“接口”,对其中地役权的定义进行一定扩展,将公益性地役权的概念纳入其中,或将保护地役权作为独立的役权类型;另一方面,通过在已有的自然资源与环境保护法以及待制订的国家公园法等单行法中纳入保护地役权对具体问题进行规范。鉴于当前修订后出台的《民法典》对地役权的阐述尚未纳入公益方面的考量,将保护地役权作为独立的役权类型编入其中在短期内可能性较小,但未来在地役权之目的表述中将环境保护等公共利益实现目的列入,可为保护地役权自洽于我国现行法律留出接口,也可作为《民法典》绿色原则的直接体现。

4 保护地役权的研究体系构建:研究评述与展望

综上,国内关于保护地役权的研究还处于基础研究阶段,可以概括为以下三方面:一是国外保护地役权概念与制度实践的引进与介绍;二是我国设立保护地役权的必要性、意义与作用;三是从基本构造、配套制度等方面进行保护地役权的本土化制度构建并探讨入法路径。其中,从以国家公园建设为代表的具体实践场景的现实需要出发探讨保护地役权是近期的研究热点。从研究视角上看,已有理论研究大多从法学角度进行探讨,但就保护地役权的法权性质与入法路径学界尚未达成共识。相应的保护地役权实践在国内则处于起步阶段,以钱江源国家公园体制试点区的集体林地地役权改革为典型,但钱江源国家公园地役权制度实施方案设计上采取了区域“一刀切”模式,未能充分体现保护地役权区别于以往土地租赁与生态林补偿的制度优越性,其在平衡生态保护与地方生计发展方面的有效性有待进一步研究。总体而言,我国尚未建立起规范的保护地役权实证研究体系。

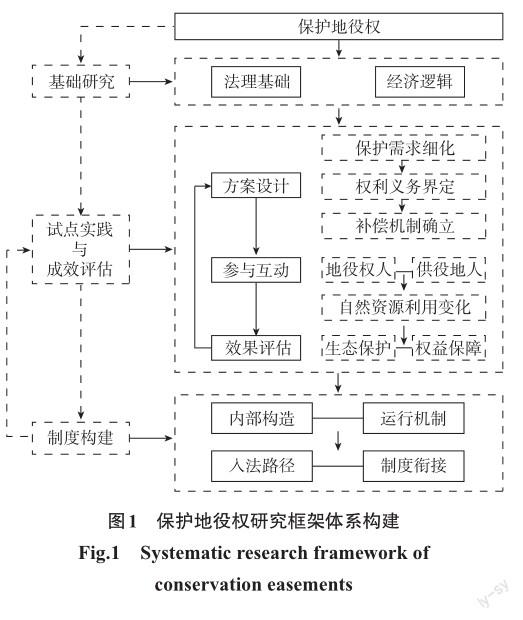

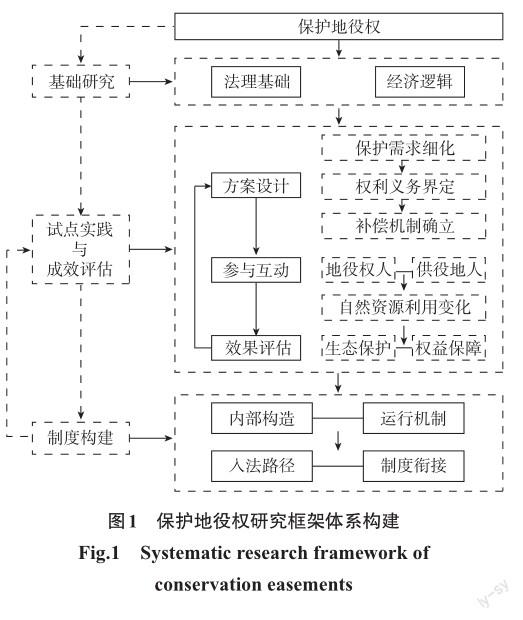

作为一项适应经济社会发展需要的新型权利,保护地役权在我国的推广应用需建立在于法有据的基础上,而相应的制度构建与立法调整首先应通过实践证明行之有效。因此,根据已有的基础研究,可授权有条件地区先行先试,充分论证其有效性后完成制度跟进与法律调整。为此,建议从以下方面展开研究,系统构建保护地役权研究框架体系(图1),丰富保护地役权的研究成果。

(1)保护地役权基础研究。保护地役权的本源是一项具有私权激励性质的生态保护策略,可以弥补传统生态保护管制手段的不足而有效平衡公共利益与私人权益之间的关系。立足于传统地役权的发展,应进一步明晰保护地役权这一特殊类型地役权的法理基础,厘清其法权本质,以将保护地役权纳入现有法律框架内。保护地役权制度本质上也是管理资源利用和转让过程中的产权制度,涉及权属主体之间的权利义务结构。作为一项经济权利,土地产权的设置、分割等体现对产权主体之间经济关系的调节[50]。因而,推动建立具有参与激励性的保护地役权制度还应进一步拓展经济学研究视角的探讨,明确保护地役权实施下的经济逻辑。在法理上明确保护地役权的性质,并在经济上确定其运作机理是其实践推广的基础。

(2)保护地役权试点方案设计与完善。在建立以国家公园为主体的自然保护地体系的现实背景下,基于钱江源国家公园体制试点区的实践经验,可授权人地矛盾突出的自然保护地作为试点区域探索保护地役权制度,根据实施区域的社会经济背景与生态系统特征,在“问题—目标—结果”三个导向下进行保护地役权试点方案设计与完善。首先需明确保护对象,细化生态保护需求,明晰地役权人保护公益背景下的利益诉求,进而确定保护地役权双方主体的权利义务关系,形成自然资源保护与利用的正负行为清单。合理补偿机制的建立,则需要基于供役地人作为或不作为义务下相关经济利益损失的正确测度,以调动相关主体的参与积极性与保护主动性。

(3)保护地役权参与行为研究。由于保护地役权协议的签订大多基于供役地人的自愿行为,故有必要了解影响供役地人参与行为的主观因素、客观外部因素,以及供役地人和地役权人之间的互动关系。为此需探究社会经济背景、参与者的个体特征与互动行为、地役权合同条款设置等对保护地役权参与决策与后续生态保护行为决策的影响机理与激励效果,从微观主体视角入手探讨其偏好需求与政策认知,分析异质性参与者的合同偏好以及在不同生态管护要求下的受偿意愿。

(4)保护地役权实施效果评估。保护地役权在已有研究中被认为是平衡生态保护与地方生计可持续的有效工具,在实践中的有效性评估应包含两个方面:一是保护地役权在维护生态效益上的效果评价,需建立生态保护成效评估体系,阐明保护地役权对维护特定自然资源价值的政策优势;二是评估保护地役权带来的社会经济效益,探讨保护地役权制度的实施對地方社区生计可持续的影响及其作用机理。实施效果的评估是试点实施方案完善与形成保护地役权正式制度的依据。

(5)保护地役权制度构建。在实践效果评估的基础上,推动保护地役权制度的改造和完善。一方面,需从内部构造、运行机制等方面进行保护地役权的制度微观设计,基于细化的保护需求构建相应的监管与补偿体系,明确补偿额度等制度内容;另一方面,保护地役权制度设计需要考虑与现行法律框架及相关制度的兼容。在法律层面,相关研究需进一步论证保护地役权入法的必要性与入法路径的正当性,使《民法典》与其他相关法律法规随地役权概念内涵的拓展而调整。同时,应充分考虑保护地役权制度与现行制度的有效衔接,在我国土地公有制背景下进一步细化明确地役权适用的土地产权形式,实现保护地役权制度对生态补偿、用途管制等相关制度的有效补充。

5 结语

保护地役权作为一项在全球范围内广泛使用的具有私权特征的产权工具,在平衡生态保护与地方生计发展方面具有优越性。鉴于保护地役权在我国的应用尚处于探索阶段,本文从概念本质、作用机理与实践应用三个方面对国内保护地役权研究的主体内容进行了梳理与总结,并以此为基础构建未来保护地役权的研究框架体系。在理论研究上,当前学界就保护地役权的法律属性与入法路径尚有分歧,但不影响其作为一项政策工具的实际运作,即在公益性目的下,通过调节私法利益与外部性内部化,有效平衡权利人的土地利用诉求与自然资源保护管制需求。在实践中,如何处理好保护与发展之间的矛盾是我国乃至全球自然保护地管理中面临的共同难题,保护地役权制度的引入可以满足我国人地矛盾突出地区自然保护地管理的需求与地方生计可持续的需要。未来在实践推广的基础上,需进一步开展保护地役权试点实施成效评估、地役权相关权利人参与互动及其对地役权制度建设的影响研究,形成规范的实证研究体系,并在此基础上探讨保护地役权制度构建,研究相关法律调整的路径及其与相关制度的协调衔接,为我国保护地役权制度入法提供依据和支持。

参考文献(References):

[1] 耿卓.我国地役权现代发展的体系解读[J] .中国法学,2013(3):85 - 97.

[2] 杨雷,王文洁.论私法手段下地役权制度对环境保护的启示[J] .天水行政学院学报,2009(2):108 - 110.

[3] 诸江,蒋兰香.环境保护地役权探究[J] .求索,2008(5):53 - 55.

[4] 吴一博.环境保护地役权:环境资源的经济价值与生态价值之平衡[J] .内蒙古农业大学学报(社会科学版),2010,12(6):30 - 32.

[5] 余彦.民法典编纂背景下环境保护地役权的引入及完善[J] .求索,2019(5):63 - 70.

[6] 曹树青.环境地役权探究[J] .科技与法律,2006(4):116 -121.

[7] 周训芳.论林地地役权[J] .江苏行政学院学报,2008(2):107 - 111,116.

[8] 黄萍.自然资源使用权制度研究[D] .上海:复旦大学,2012:76.

[9] 焦琰.我国保护役权的构建研究——基于环境保护与财产权限制方式的探讨[J] .北方法学,2018,12(3):147 -160.

[10] 唐孝辉.我国自然资源保护地役权制度构建[D] .长春:吉林大学,2014:40 - 118.

[11] 郭品言.我国生态保护地役权制度研究[D] .桂林:广西师范大学,2021:23 - 30.

[12] 孙鹏,徐银波.社会变迁与地役权的现代化[J] .现代法学,2013,35(3):73 - 86.

[13] 于乐平.环境保护地役权制度研究[D] .南京:南京大学,2014:26 - 37.

[14] 陈友平.我国构建生态地役权制度研究[D] .重庆:西南政法大学,2017:20 - 45.

[15] 潘佳.管制性征收还是保护地役权:国家公园立法的制度选择[J] .行政法学研究,2021(2):76 - 84.

[16] 黄胜开.林地资源经济价值与生态价值的冲突与协调——以公共地役权为视角[J] .理论月刊,2018(8):138 - 144.

[17] 马识途.国家公园体制改革背景下保护地役权的立法选择[J] .湖北科技学院学报,2021,41(3):62 - 67.

[18] 王逸晨.浅谈环境地役权的制度建设[J] .法制博览,2019(18):85 - 86,89.

[19] 唐孝辉.草原地役权之存在合理性分析[J] .理论月刊,2012(2):110 - 113.

[20] 高燕,邓毅.土地产权束概念下国家公园土地权属约束的破解之道[J] .环境保护,2019,47(Z1):48 - 54.

[21] 唐孝辉.自然资源产权与用途管制的冲突与契合[J] .学术探索,2014(10):27 - 30.

[22] 吴叶,张红霄.行政地役权的国外立法实践对我国林木采伐管理制度改革的启示[J] .林业经济,2015,37(1):32 - 39.

[23] 车东晟.政策与法律双重维度下生态补偿的法理溯源与制度重构[J] .中国人口·资源与环境,2020,30(8):148 - 157.

[24] 杜群,车东晟.论我国湿地产权法律制度的构建与完善[J] .南京工业大学学报(社会科学版),2017,16(3):41 - 50.

[25] 李敏,周红梅,周骁然.重塑国家公园集体土地权利结构体系[J] .西南民族大学学报(人文社会科学版),2020,41(12):88 - 95.

[26] 冯凌.基于产权经济学“交易费用”理论的生态补偿机制建设[J] .地理科学进展,2010,29(5):515 - 522.

[27] 靳相木,杜茎深.耕地保护补偿研究:一个结构性的进展评论[J] .中国土地科学,2013,27(3):47 - 54.

[28] 郗凯玥.保护地役权——基于农村集体社区效益视角的国家公园土地产权处置中的公物产权管理应用[C] //面向高质量发展的空间治理——2020中国城市规划年会论文集(13规划实施与管理).北京:中国建筑工业出版社,2021:425 - 432.

[29] 韩英夫.林地资源保护与开发中公共地役权制度的引入[J] .云南社会主义学院学报,2014(1):144 - 146.

[30] 李锴,徐凌.论我国林地地役权制度的完善[J] .江西社会科学,2011,31(8):178 - 182.

[31] 张鹏.我国环境保护地役权制度之构建研究[D] .长沙:中南林业科技大学,2011:25 - 34.

[32] 潘景璐.我国自然保护区土地权属问题和对策研究[J] .国家林业局管理干部学院学报,2008,7(4):33 - 36.

[33] 马永欢,黄宝荣,林慧,等.对我国自然保护地管理体系建设的思考[J] .生态经济,2019,35(9):182 - 186.

[34] 韦贵红.中国自然保护地役权实践[J] .小康,2018(25):28 - 30.

[35] 辛巧巧.自然保护地保护的役权路径及其法律规范[J] .广西社会科学,2020(7):117 - 122.

[36] 魏瑞芳,李文军.保护管理权交易:非自然保护区所有的土地管理问题之探讨——以盐城自然保护区为例[J] .资源科学,2005,27 (6):95 - 102.

[37] 钟乐,赵智聪,杨锐.自然保护地自然资源资产产权制度现状辨析[J] .中国园林,2019,35(8):34 - 38.

[38] 吕忠梅.以国家公园为主体的自然保护地体系立法思考[J] .生物多樣性,2019,27(2):128 - 136.

[39] 秦天宝.论国家公园国有土地占主体地位的实现路径——以地役权为核心的考察[J] .现代法学,2019,41(3):55 - 68.

[40] 何思源,苏杨.国家公园管理制度设计:基于细化保护需求的保护地空间管制技术路线[J] .环境经济,2016(Z4):96 - 101.

[41] 王宇飞,苏红巧,赵鑫蕊,等.基于保护地役权的自然保护地适应性管理方法探讨:以钱江源国家公园体制试点区为例[J] .生物多样性,2019,27(1):88 - 96.

[42] 刘岳秀,张海霞.空间正义视角下国家公园地役权的科学利用——以普达措国家公园为例[J] .天水师范学院学报,2018,38(6):98 - 102.

[43] 汪家军,崔晓伟,李云,等.钱江源国家公园自然资源统一管理路径探索[J] .中国国土资源经济,2021,34(2):22 - 28.

[44] 杨梦鸽,杨虹,王丹婷,等.地役权改革对农户收入的影响及作用机制研究——以浙江省钱江源国家公园为例[J] .云南农业大学学报(社会科学),2022,16(4):136 -147.

[45] 魏钰,何思源,雷光春,等.保护地役权对中国国家公园统一管理的启示——基于美国经验[J] .北京林业大学学报(社会科学版),2019,18(1):70 - 79.

[46] 李宗录,谷盈颖.保护地役权之民法调整的解释路径[J] .中国土地,2021(5):19 - 22.

[47] 朱金东.民法典编纂背景下公共地役权的立法选择[J] .理论导刊,2019(2):100 - 104.

[48] 阙占文.保护地役权的功能审视与法律构造[J] .政法论坛,2022,40(5):130 - 141.

[49] 陈静,陈丽萍,赵晓宇.自然资源保护地役权建设的立法建议[J] .中国土地,2019(5):32 - 33.

[50] 周诚.论我国土地产权构成[J] .中国土地科学,1997,11(3):1 - 6.

Literature Review on Conservation Easements in China: Conception Clarification, Functioning Mechanism and Practical Exploration

LUO Heng1, LI Linlin1,2, YE Yanmei1,2

(1. School of Public Affairs, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 2. Land Academy for National Development, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: The purposes of this study are to sort out the research on conservation easements in China in terms of connotation, function, and practice, and to discuss the framework for future research. The research methods employed in this research include literature review, inductive analysis and case study. The research results show that conservation easements are both public and private in nature as legal rights, which helps to achieve an effective balance between public and private interests by regulating private relationships and internalizing externalities. Current research on conservation easements in China is mainly theoretical, and there is still a debate on the pathways of their legalization. Since their practical applications are still in an exploration stage, no standardized empirical research system has been established. In conclusion, the introduction of conservation easements can promote the harmonious development of human-land relationships as the Chinese government is establishing a natural reserve system with national parks as the focus. In the future, based on the promotion of practice, it is necessary to further conduct studies on conservation easement participation, interactions and effects, and then explore the institutional construction of conservation easements in China, including the pathway of legal adjustment and effective connection with related institutions.

Key words: conservation easements; nature reserve; ecological conservation; literature review; institutional construction

(本文責编:郎海鸥)