地方政府参与耕地流转“非粮化”的逻辑及其治理

2023-10-13黄建伟张兆亮

黄建伟 张兆亮

摘要:研究目的:以博弈论为基础建立双层博弈分析框架,选取耕地流转种树绿化典型案例,复盘地方政府参与耕地流转“非粮化”的博弈过程并揭示各方利益相关者的决策动机和行为逻辑,为国家治理耕地流转“非粮化”问题提供科学依据和政策建议。研究方法:质性分析法和案例分析法。研究结果:耕地流转“非粮化”问题能否得到有效抑制具有明显的情境依赖特征,即各参与主体间的利益博弈是耕地流转“趋粮化”和“非粮化”选择的本质。因此,无论对各级政府还是对种粮主体而言,在国家层面对耕地保护实施“辅之以义、辅之以利”又“辅之以法”的“三辅”并治机制才是防治耕地流转“非粮化”的良策。研究结论:为有效防治地方政府参与耕地流转“非粮化”,提升国家粮食安全治理能力,应在“三辅”并治的基础上以层层设防的策略来遏制耕地流转“非粮化”的不良趋势,即以 “中央政府的奖惩、地方政府的规制、社会媒体的监督和种粮主体的抵抗”这4道防线来筑牢粮食安全的“堤坝”。

关键词:耕地流转;耕地“非粮化”;粮食安全;双层博弈;政府;案例研究

中图分类号:F321.1 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)01-0114-10

基金项目:江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象资助项目(HJWZW22001);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI057)。

粮食安全属于中共二十大报告中“重点领域安全能力建设”的范畴。洪范八政,食为政首。世界百年未有之大变局叠加新冠疫情全球大流行和俄乌等局部冲突,粮食安全的重要性不言而喻。耕地保护是粮食安全的基础,粮食安全是国家安全的基石。对严重影响国家粮食安全基础的“非粮化”问题,中央有明确的意见:早在2014年国务院发布的《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》就已明确“在耕地流转过程中,要避免‘非粮化”;2020年11月国务院办公厅印发的《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》和2021年1月农业农村部发布的《农村土地经营权流转管理办法》均对严控耕地“非粮化”提出了具体要求;2022年中央一号文件明确指出“不与粮争地……严格管控耕地转为其他农用地”。尽管中央多次强调粮食安全的极端重要性,明令禁止耕地“非粮化”,但土地流转“非粮化”倾向依然明显[1-2],尤其是針对已经流转的耕地这种倾向日益严重。有数据显示2018年我国耕地“非粮化”率就已经达到32.29%[3],在占耕地总面积1/3以上的已流转耕地中“非粮化”率约为45%[4]。由此可见,耕地流转“非粮化”倾向较为严重,需要深入研究该倾向发生的机理。

耕地“非粮化”问题成因复杂,处置难点多、风险大、成本高,是一场攻坚战、持久战[5]。基于文献梳理发现:已有研究主要从“经营主体[4,6-7]、经营规模[8-9]、空间特征[10-12]、农地政策[13-15]和理性假设[16-17]”5个不同方面对耕地“非粮化”的成因进行了较为深入的分析,且研究视角主要集中于常态性、合规合法下的耕地流转“非粮化”问题,鲜有学者基于制度缺陷视角对地方政府参与下实施的耕地流转“非粮化”问题进行探讨。如在耕地流转“非粮化”的博弈过程中,已有研究认为耕地“非粮化”现象实际上是国家、政府、经营主体三方博弈形成的一种结果[17-18],且地方政府在对流转耕地种植结构或农业生产结构的管制过程中也大多扮演着规制者的角色,即农户与承包商为耕地流转“非粮化”的“始作俑者”,地方政府与其进行博弈,且博弈情境多为单层博弈,很少有文献将地方政府纳入耕地流转“非粮化”参与者的角色进行讨论。然而,在现实情境中地方政府参与耕地流转“非粮化”的情况也不在少数,如近期自然资源部通报的2021年度耕地保护督察发现的45个土地违法违规典型案例中,就有10个是地方政府及部门主导推动违法占地、非法批地、监管职责不落实问题而产生的,有6个是违法占用耕地绿化造林以及破坏永久基本农田的问题[19]。因此,为了弥补现有文献在该领域的研究空位,本文在文献综述的基础上选取耕地流转“非粮化”的典型案例,即以C区耕地种树绿化事件为案例研究对象,拟通过构建“中央政府与地方政府①、乡镇政府与农户等经营主体”4方主体双层博弈模型对因制度缺陷产生的地方政府参与耕地流转“非粮化”的决策逻辑、耕地流转“非粮化”工作得以实施的边界以及如何有效防治地方政府参与耕地流转“非粮化”进行探讨,从而为国家治理耕地流转“非粮化”问题提供科学依据和政策建议。

1 理论框架

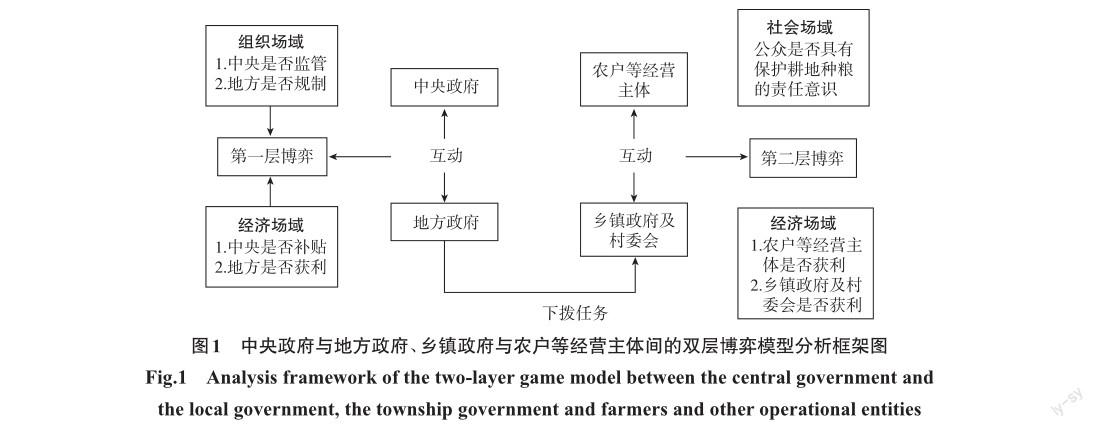

耕地流转“非粮化”或“趋粮化”的选择根本上是由既定约束条件下各方主体为实现自身利益最大化而进行互动决策的结果,该互动决策正是各方主体利益博弈的过程。为探讨因制度缺陷而产生的地方政府参与耕地流转“非粮化”问题中各方主体的行为逻辑,本文以博弈论为理论基础建立分析框架(图1)。

在地方政府参与实施耕地流转的过程中,地方政府作为耕地种植结构选择的重要影响者,其用地规划往往起着至关重要的作用,且与一般经营主体实施的耕地流转“非粮化”相比,该博弈过程也更加复杂。总体而言,所涉及的博弈场域主要集中于组织场域、经济场域和社会场域三个方面。其中,组织场域主要涉及中央政府与地方政府间的委托代理关系以及现行政府组织内部强调的科层制逻辑。在科层制下,地方政府官员易受行政发包制和官员锦标赛体制的双重影响,行政任务往往也会因政治要求而转化成科层组织的组织任务[20],即中央政府将保障国家粮食安全、环境保护等战略任务目标下达给地方政府,地方政府通过层层传导将该战略目标分解落实于各基层政府。在此过程中,中央政府作为“委托方”监管、激励地方政府更快更好地完成任务目标并对其目标完成情况进行考核,而在官员锦标赛体制的束缚下,经济绩效指标往往成为考核地方政府官员政绩的重要尺度,出于政绩考核的压力,当中央政府与地方政府出现信息不对称且耕地保护政策与生态保护等其他政策目标存在冲突时,作为“代理方”的地方政府可能会凭借信息优势,采取适当的策略行为,有选择地延缓、忽视或变相执行中央政府的政策,进而可能产生由制度缺陷导致的地方政府参与实施耕地流转“非粮化”行为;经济场域主要涉及地方政府的短期收益和农户流转耕地的租金收入。于地方政府而言,相比耕地种粮,耕地“非粮化”给地方政府带来的短期收益更多,也有助于自身的政绩考核,当中央政府缺乏有效监管、补贴额度较低且耕地保护制度存在缺陷时,地方政府便具有实施耕地流转“非粮化”的动机。而对于农户而言,地租高低是影响农户进行耕地流出的一个重要因素,当地租收入高于耕地留作他用的机会成本时,农户更倾向于实施耕地流转。社会场域主要涉及农户等经营主体以及其他公众保护耕地种粮、保障国家粮食安全的责任意识。虽然博弈模型本是基于理性人假设,即各主体所追求的只是自身经济收益的最大化,但是在国内保障国家粮食安全的政策号召与国际粮食市场动荡的双重作用下,保护耕地种粮的意识已深入人心,且无论是地方政府或是耕地经营主体实施的耕地“非粮化”行为最终必然会受到惩治。在此时代背景下,农户等经营主体的责任意识早已与自身稳定的经济收益相挂钩,影响其在耕地“非粮化”博弈过程中的行为选择,依然符合理性人属性。

由此可见,若地方政府参与实施耕地流转“非粮化”,必将经历“组织场域、经济场域和社会场域”三个场域的综合博弈。其中,中央政府与地方政府之间的博弈属于第一层博弈,乡镇政府与农户等经营主体之间的博弈属于第二层博弈,只有当在第一层博弈中地方政府选择耕地流转“非粮化”时,才会下拨任务给乡镇政府进入第二层博弈情境,且组织场域和经济场域主要体现在第一层的博弈环节,而社会场域和经济场域主要体现在第二层的博弈环节。

2 典型案例:C区耕地绿化种树事件

2.1 案例选择理由

为保障本地区粮食产业的稳定与发展,A省人民政府办公厅于2020年发布了《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》的通知。该通知发布后不久,A省C区便出现了一起规模较大的耕地流转“非粮化”事件,该事件以环境治理为由得到了区政府的大力支持,且镇人民政府与村委会在尚未征得当地农户同意的情况下私自将4个村庄2 500多亩土地流转给一家区国资某公司用于林木种植,致使后期毁粮种树事件的发生。

从事件发生的时间节点和现有研究文献内容来看,选择耕地种树绿化事件作为研究案例,对防治各类“非粮化”事件均具有重要的理论价值和实际意义,且此次事件影响较大,其典型性和代表性较好。因此,通过对该案例的研究,既有助于解构地方政府在耕地流转中行为选择的决策逻辑,也有助于辨析农村基层治理中出现权责不对等的内在动因和普通农户在抑制耕地“非粮化”工作中所扮演的角色,对有效防治地方政府实施耕地流转“非粮化”以及提升乡镇政府在耕地保护中的治理效能都具有重要的借鉴意义。

尽管本文只是进行单案例研究,但该案例的典型性和代表性较好,通过对案例事件发生的前因后果进行深入细致的剖析,具有重要的理论创新价值,即有利于对耕地“非粮化”现象的实践洞察与理论发掘。在研究设计中,本文通过构建统一的博弈分析框架来验证相关假设是否成立,且通过多途径、多手段获得的一手和二手案例数据,不停地、循环地在“直观感觉”、“好奇性追问”、“相互激发”与“结构分析”中洞察“非粮化”案例信息的有趣点和异同点,在案例研究的发散与收敛、模型建构和案例信息“多次握手”的逻辑差异化思考中发现规律、发掘理论,从而实现在案例归纳中创造知识之目的。

2.2 案例总体呈现

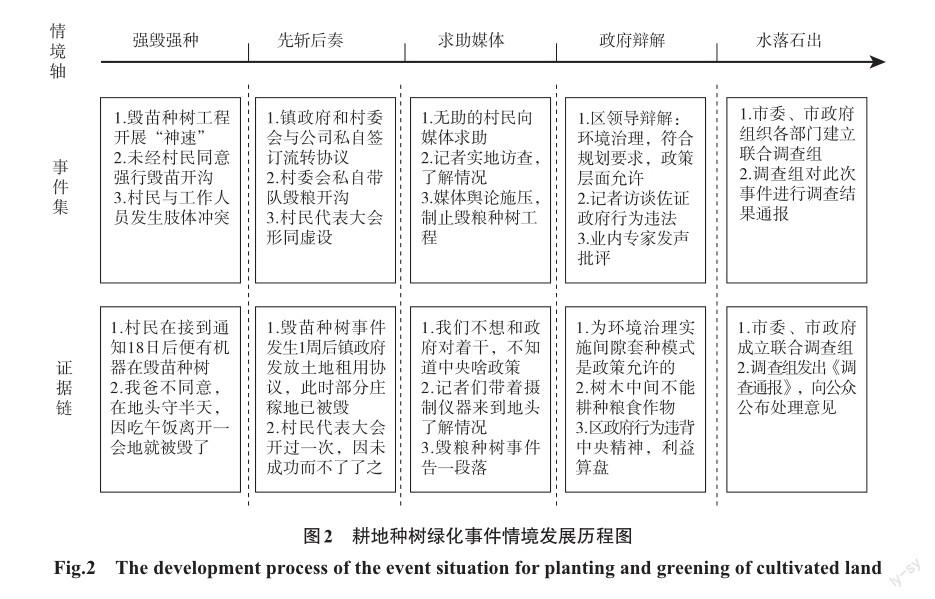

为了更好地展现事件发展的整个过程,厘清事件发生的内在机理,本文汇整该事件的所有资料,通过案例描述再现如下情景:麦苗被迫为树苗让道、村委会与镇政府合谋、村民向媒体求助告发、区领导应邀发言辩解、市政府调查核实情况,分析各情境中参与主体的语言或行为体现出的行动逻辑,挖掘隐藏在事件背后的现实问题与理论规律,以达到从讲好故事到做好理论升华之目的(图2)。

在此次耕地种树绿化事件中,区政府、乡镇政府、村委会和农户4方主体都因各自的利益诉求采取了有利于自身利益最大化的决策行为,虽然最后以农民群体的胜利宣告结束,但回顾整个事件,不禁让人反思:其一,在层级制体制中,作为精英阶层的政府官员为何会“顶风作案”,其决策逻辑是什么?其二,在什么情况下耕地流转“非粮化”才会发生?其边界又是什么?防线在哪里?在耕地流转中,乡镇政府、村委会与农户又扮演着什么样的角色?其三,如何才能对地方政府参与耕地流转“非粮化”的该种行为进行有效防治?

3 案例分析

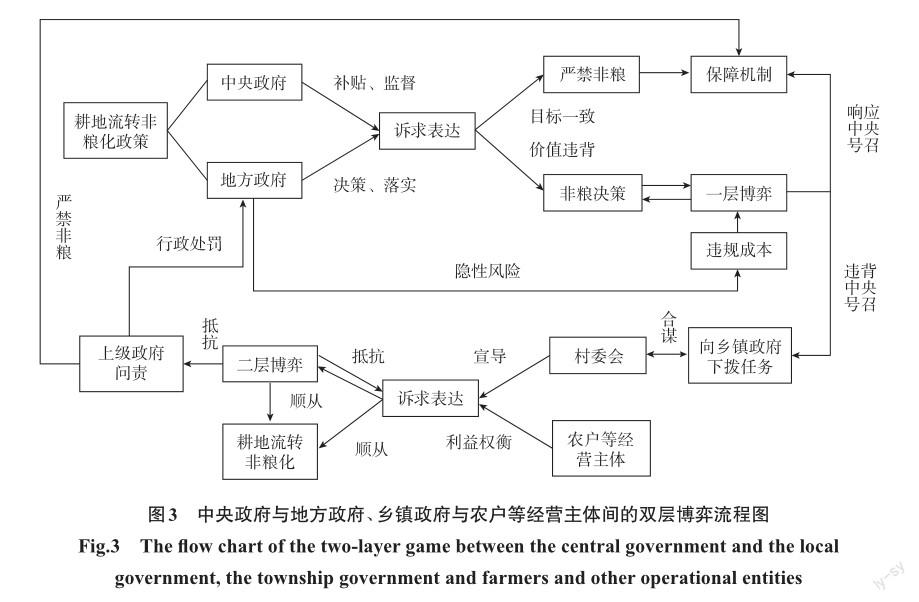

为了剖析“地方政府选择耕地流转‘非粮化的决策逻辑是什么?耕地流转‘非粮化发生的边界或防线在哪里?”两个问题。下文拟通过构建“中央政府与地方政府、乡镇政府与农户等经营主体”4方主体双层博弈模型对上述问题进行探讨。其中,中央政府与地方政府之间为不完全信息下的动态博弈,属于第一层博弈;乡镇政府与农户等经营主体之间为不完全信息下的静态博弈,属于第二层博弈(图3)。

3.1 第一层博弈——中央政府与地方政府

在市場经济背景下,耕地流转“非粮化”属于市场失灵范畴。然而,粮食的准公共物品属性又要求政府实施规制来解决耕地“非粮化”问题。基于中央政府与地方政府间的委托代理关系,中央政府会委托地方政府代为管控且对地方政府有监督职责,地方政府则会根据中央政府的补贴额度与监督强度对耕地流转用途管控过程进行动态调整,当中央与地方发生利益不一致性时,便可能衍生出二者之间的博弈情境,且该博弈环节主要涉及组织场域和经济场域两大场域。在本案例中,地方政府出于环境治理的压力,将4个村庄2 500多亩耕地流转用于林木种植,地方政府虽熟悉该行为与中央保护耕地种粮的政策背道而驰,可能会受中央查处,但最终还是选择铤而走险,实施耕地流转“非粮化”行动。为探寻地方政府实施耕地流转“非粮化”的决策逻辑,本文拟运用不完全信息下的动态博弈模型对中央及地方政府的行为有效性进行分析。

3.1.1 前提假设

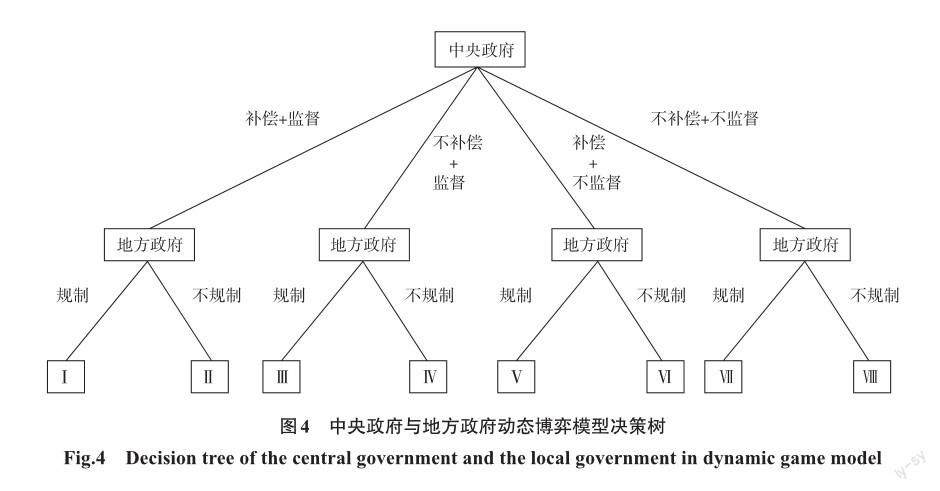

为构建中央政府与地方政府间的博弈模型,需做以下假设:第一,中央政府与地方政府间的博弈模型是有限次重复的动态博弈。中央行动发生在前,地方行动发生在后,且二者均符合理性人假设。第二,中央政府与地方政府信息不完全对称。地方政府倚靠自身对地方的实际管控和对中央信息的掌握而获得信息优势。第三,中央政府只能通过补贴和监督两种途径实现对地方政府行为的规制,当监督时,地方耕地流转“非粮化”行为受到遏制和惩罚,同时收回原先的种粮补贴,具体操作可采取“补贴+监督、不补贴+监督、补贴+不监督、不补贴+不监督”4种方式;地方政府在面对中央政府行为时只采取规制与不规制两种策略,当规制时地方耕地流转“趋粮化”,不规制时地方耕地流转“非粮化”。

3.1.2 模型构建与分析

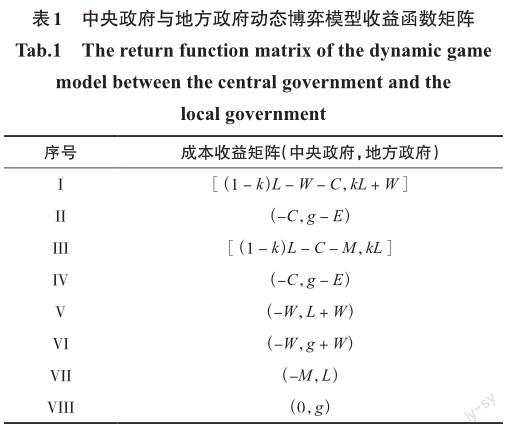

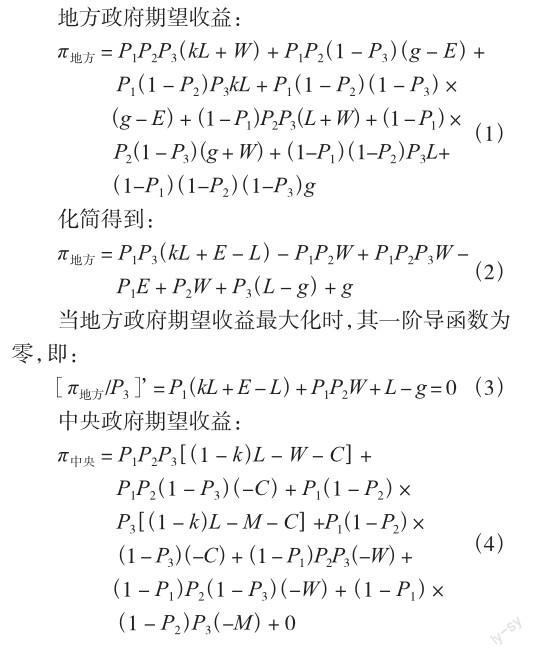

假设耕地种粮产生的社会总收益为L(L>0),当中央政府监督时,地方政府可获得利率为k(0

在此模型逻辑下,当中央政府实行监督时,无论中央政府是否给予地方政府补贴,基于中央行政处罚带来的巨大成本,地方政府都会实施规制,但由于不补偿所带来的社会成本M大于补偿成本W,因此,中央政府更倾向于在对地方政府进行监管的同时施以补偿,由此实现种粮效益的最大化。当中央政府不实行监督时,因为非粮收益g大于种粮收益L,所以无论中央政府是否给予补贴,地方政府都可能实施不规制,如在本案例中,地方政府认为耕地种树行为是出于环境治理,且满足该区域新一版国土空间规划要求,所以这种做法在政策层面上是允许的,不会受到中央政府监督与惩罚。由此可见,补贴对地方政府的决策行为不产生影响,只对地方经济的发展产生影响,只有监督对地方政府的决策行为产生影响。因此,中央政府在委托地方政府对耕地“非粮化”行为代为管控时有必要对地方采取“辅之以义、辅之以法”的监管方式,即通过完善法律、加强监督等方式压实地方党委政府在粮食安全上的责任和义务,且避免发生因规划或政策目标冲突等造成的制度缺陷诱导地方政府实施耕地流转“非粮化”决策,由此实现遏制耕地“非粮化”、保障国家粮食安全的政策目标。

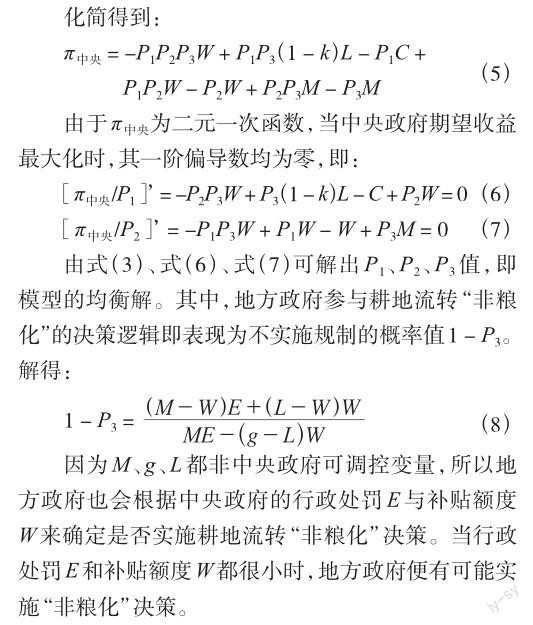

为解出双方最优解即模型的均衡解,假设中央对地方实施监督的概率为P1、进行补偿的概率为P2,地方政府实施规制的概率为P3,当地方实施规制时中央必进行补偿,即当P3 = 1时P2 = 1。由于中央与地方间的博弈为不完全信息下的动态博弈,中央政府决策行为发生在前,地方政府决策行为发生在后,地方政府可通过观察中央政府的行为来判断自己的最优行为,中央政府也预测到自身行为被地方政府利用,从而设法传递对自身最有利的信息。在此情境下,为了辨析出地方政府的决策行为,即实施规制的概率P3,可先确定地方政府期望收益最大化的最优解,且该最优解受中央政府决策行为的制约,即是在中央政府期望收益最大化下的最优解。

3.2 第二层博弈——农户等经营主体与乡镇政府

依据案例事件发展逻辑,倘若在第一层博弈中地方政府选择了耕地“非粮化”的决策行为,则会进入第二层博弈环节,即地方政府运用自身权力向乡镇政府下达耕地流转“非粮化”任务,而基于官员层级制考核下的乡镇政府为获得职位晋升机会会成为一个义无反顾的上级任务执行者,最终产生乡镇政府与农户等经营主体博弈的情境,且该博弈环节主要涉及社会场域和经济场域两大场域。在本案例中,乡镇政府在接到区政府耕地流转种树指令后,第一时间召集4个村的村委会成员开展工作,而自中国村委会选举制度实施以来,乡镇政权出于官僚利益的诉求干预村委会选举成为了农村政治“内卷化”最为明显的表现[21],为尽快完成区级政府的任务,村委会与乡镇政府合谋与农户等经营主体展开博弈并实施“毁粮种树计划”,结果却以地方政府行为的失败告终。为探寻地方政府参与下耕地流转“非粮化”工作得以实施的边界以及乡镇政府、村委会与农户各自扮演的角色,本文拟运用不完全信息下的静态博弈模型对各决策主体的行为有效性进行分析。

3.2.1 前提假设

为构建乡镇政府与农户等经营主体间的博弈模型,需做以下假设:第一,乡镇政府与农户等经营主体间的博弈模型是有限次重复的静态博弈,且各主体遵循理性人假设。第二,乡镇政府与农户等经营主体间的信息是不完全对称的。乡镇政府会将自身所拥有的权力和经济优势转变为信息优势,农户在博弈中处于劣势且被动地位。第三,农户等经营主体面对政府耕地流转“趋粮化”与“非粮化”两种行为时只采取顺从和抵抗两种策略。当选择抵抗时,农户等经营主体便会通过行政诉讼、向社会媒介寻求帮助等手段变被动为主动。

3.2.2 模型构建与分析

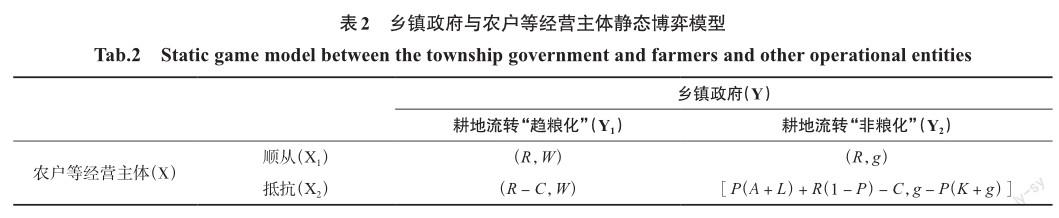

乡镇政府作为上级政府政策的执行者,代表的也是地方政府利益,即二者之间呈现出“一损俱损、一荣俱荣”的利益共生关系。假设农户种粮收益为L(L>0),流转耕地获得的租金为R(R>0),L与R相当;抵抗政府耕地流转行为的维权成本为C(C>0),当政府实行耕地流转“非粮化”而农户等经营主体抵抗成功时获得的补偿收益为A(A>0);乡镇政府耕地流转“趋粮化”获得的收益为W,耕地流转“非粮化”获得的收益为g(g>W),受到上级政府惩罚的隐性成本为K(K>0);农户等经营主体抵抗成功的概率为P(0 如表2所示:当乡镇政府实行耕地流转“趋粮化”时,农户等经营主体抵抗无法获得额外收益,反而需支付维权成本C,因此农户等经营主体会选择顺从,便实现了耕地流转推动粮食规模化生产的最理想状态。当乡镇政府响应上级政府号召实行耕地流转“非粮化”行为时,若农户等经营主体选择顺从,则可获得收益为R的租金收入,政府获得的收益为g;若农户选择抵抗,则可获得的收益为P(A + L) + R(1 - P) - C,政府获得的收益为g - P(K + g)。

在此模型逻辑下,当政府实行耕地流转“非粮化”时,农户等经营主体的行为选择无外乎成为了被流转耕地是否进行粮食生产的边界,即当农户选择顺从时,集权力和资源于一身的地方政府能将此项工作顺利展开,并最终将其赋予合法性,如部分地區的特色小镇建设便采取此种方法;当农户选择抵抗时,地方政府的不当行为遭到败露而受到上级政府惩罚,耕地流转“非粮化”行为也随即终止。那么,该如何守护好这一边界呢?从模型中也能找到一些答案。

由于此时乡镇政府的决策行为为已知,即实施耕地流转“非粮化”,当农户等经营主体抵抗的期望收益大于顺从获得的租金收益时,即P(A + L) + R(1 - P) - C>R,农户更可能实施抵抗。不等式可化解为:P(A + L - R)>C,又由于L与R相当,因此可以通过提高补偿收益A和抵抗成功概率P以及降低维权成本C来提升农户等经营主体抵抗的期望收益,使得P(A + L) + R(1 - P) - C>R,助推农户等经营主体成为制止政府耕地流转“非粮化”违法行为的最后防线。其中,补偿收益A和维权成本C对应农户等经营主体可估算的损益,而抵抗成功概率P的大小则与农户等经营主体的抵抗意愿、保护耕地种粮的主体责任意识息息相关。由此可见,为防治耕地流转“非粮化”,对种粮主体既要“辅之以利”,又要“辅之以义”,即让种粮主体有钱赚的同时也要让包括种粮主体、社会媒体等均认识到承担维护国家粮食安全责任和义务的光荣使命。

4 结论与建议

4.1 研究结论

当今中国农村的耕地流转“非粮化”问题能否得到有效抑制具有明显的情境依赖特征,即各参与主体间的利益博弈是耕地流转“趋粮化”和“非粮化”选择的本质。本文以博弈论为理论基础,以地方政府参与耕地流转“非粮化”为切入点,以C区耕地种树绿化事件为案例研究对象,通过构建4方主体的双层博弈模型探讨地方政府参与耕地流转“非粮化”的决策逻辑、耕地流转“非粮化”工作得以实施的边界以及如何有效防治地方政府参与耕地流转“非粮化”三个研究问题。

在地方政府参与实施耕地流转“非粮化”的过程中主要涉及两层博弈。其中,中央政府与地方政府之间的博弈为第一层博弈,该博弈环节主要涉及组织场域和经济场域两大场域且组织场域的博弈占主导作用,当中央未对地方实行严格监督或因制度缺陷误导地方政府认为中央政府不会实施监督时,地方政府便有可能选择拒绝规制,甚至会参与到耕地流转“非粮化”的实施过程中,这便是地方政府参与耕地流转“非粮化”的决策逻辑。当此种情境发生时,地方政府便会将耕地流转“非粮化”的政策意愿传递给乡镇政府代为执行,受官员层级制考核下的乡镇政府官员便会成为一个义无反顾的上级任务执行者与农户等经营主体展开博弈,即进入第二层博弈,此博弈环节主要涉及社会场域和经济场域两大场域,由于此时乡镇政府的行为为已知,农户等经营主体会根据乡镇政府的宣传效度、以往流转经验、维权损益以及维护国家粮食安全的主体责任意识4个方面进行综合考虑,最终决定是否实施抵抗,而农户等经营主体的行为选择无外乎成为了被流转耕地是否进行粮食生产的边界,即当农户等经营主体奋力抵抗时,“非粮化”事件便会在互联网、媒体等社会媒介的作用下迅速升温发酵,最终暴露于公众,受到更上一层级政府部门的监管,从而让“非粮化”问题及时止损,助推农户等经营主体成为制止耕地流转“非粮化”行为的最后防线。

由此可见,为治理耕地流转“非粮化”,中央政府在给予地方政府种粮补贴或奖励的同时应加强其监管职能,通过制定法律法规压实地方党委政府在保障粮食安全上的责任和义务,且还需完善相关法律法规政策,避免出现因政策缺陷而诱导地方政府实施耕地流转“非粮化”,即对地方政府实施“辅之以利”的同时采取“辅之以义”又“辅之以法”的监管方式;而对于种粮主体,应在保障农民等经营主体种粮有钱赚、多得利的同时通过宣传教育提升其维护国家粮食安全的主体责任意识,即对于种粮主体也要“辅之以利”的同时“辅之以义”,由此形成“三辅”并治的机制保障。在本文中,种粮主体的有效抵抗、新闻媒体的有力监督、上级政府的迅速反应,维护了中央权威,确保了粮食安全,保护了农民利益,恰恰表明“三辅”并治的重要性,说明具有中国特色的国家粮食安全治理体系正日趋完善且体现出中国特色社会主义政治制度和土地制度的优势。

4.2 政策建议

基于上述研究结论,为有效防治地方政府参与耕地流转“非粮化”,未来应建立和巩固遏制耕地流转“非粮化”的4道防线,即“中央政府的奖惩、地方政府的规制、社会媒体的监督和种粮主体的抵抗”,只有层层设防,才能牢不可破,借此提升国家耕地流转“非粮化”的长效化治理能力,保障国家粮食安全。

第一道防线:中央政府的奖惩——注重顶层设计,强化权力监管。中共二十大报告指出:“全方位夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责”。为防治地方政府参与耕地流转“非粮化”,中央政府一方面需注重顶层设计,通过“辅之以法”全方面夯实粮食安全根基,制定和完善相关配套法规政策,明晰耕地“非粮化”界线和粮食生产功能区边界,从而降低因相关法律法规空位而形成制度缺陷的风险,保障粮食安全;另一方面需加强对地方政府的监督力度,“辅之以利、辅之以义”,在给予地方种粮相关财政补助、税收减免、主产区利益补偿等优惠政策的同时更应落实粮食安全省长负责制以及地方党委政府在保障粮食安全上的责任和义务。现实操作中,可设立各级监督机构,综合运用遥感、人工智能等网络信息技术对地方耕地进行动态监管,并定期将监管情况向上级党委政府备案,确保全面落实粮食安全“党政同责”;同时增加地方政府耕地保护和粮食生产绩效考核指标的权重,并依据各地区粮食生产的功能定位给予不同的指标权重,由此提升地方政府保护耕地种粮的积极性。

第二道防线:地方政府的规制——规范流转规则,拓宽基层权益。地方政府应尽快规范耕地流转规则,“辅之以法”,制定耕地流转合同示范文本,严格落实中央及地方粮食安全法律法规,当涉及政府主导下区域性的耕地流转时,需向上级政府报备,得到上级批准后方可实施。此外,乡镇政府作为中国行政级别的最后一层,在官员层级制考核的制度框架下,其主要扮演上级政策执行者的角色,面对上级的相关决策很少有话语权,这导致乡镇政府的工作目标与工作宗旨有时候背道而驰,为达成上级政策目标而忽视农户的合法利益,成为上级政策执行的“机器”。因此,为提升乡镇政府的工作能力与服务意识,未来在面对有关乡镇发展、粮食安全、农民利益等方面工作时应给予乡镇政府更多的话语权,多倾听他们的意见,尤其在维护国家粮食安全方面,地方可设立直通省级政府的基层意见反馈平台。

第三道防线:社会媒体的监督——搭建监督平台,提升监管效能。随着智能手机、自媒体等网络信息工具的普及,为社会监督机制的升级改造提供了可能,如由此次耕地种树绿化事件可见,社会监督特别是新闻媒体的监督对遏制耕地流转“非粮化”、规范政府行为起到了很好的效果。因此,为提升地方政府的政务服务水平,实现国家粮食安全治理体系和治理能力现代化目标,健全社会监督反馈机制必不可少。未来,可搭建由党委领导、政府主导,包含媒体、企业家、政府官员、社会公众等多主体参与的社会监督平台,并将该平台与政府的粮食安全监管平台相对接,从而实现耕地粮食生产的社会化监督,提升监管效能。此外,也需加强对保护耕地粮食种植的政策宣传,“辅之以义”,提升社会公众尤其是社会媒体承担维护国家粮食安全责任的使命感。

第四道防线:种粮主体的抵抗——加强宣传教育,增强维权能力。包括农户在内的种粮主体是粮食的主要生产者,也是与耕地关系最为亲近的人群,他们的耕种意愿、耕种技能以及粮食安全意识对抑制耕地流转“非粮化”、保障国家粮食安全起着至关重要的作用。针对耕地流转“非粮化”问题,种粮主体不能只作为一名旁观者,更应作为一名“非粮化”治理的参与者。因此,在按照中共二十大“健全种粮农民收益保障机制”的精神进行降本增效的同时,还需加强对种粮主体尤其是农户维护国家粮食安全的宣传教育,唤醒其主体责任意识,即“辅之以利、辅之以义”,激发种粮主体保护耕地种粮的责任感和荣誉感,促使其成为制止耕地流转“非粮化”行为的最后防线。此外,还需加强对种粮主体的法律宣传与法律援助力度,增强其维权意识与维权能力,减少“抵抗”成本,为其遏制耕地流转“非粮化”行为、维护国家粮食安全与发展“保驾护航”。

参考文献(References):

[1] 姜国忠,罗盈婵.我国土地流转“非粮化”现象对粮食安全的影响研究[J] .农业经济问题,2021(3):146.

[2] 刘鹏凌,李乾.耕地加速流转存在的问题探析[J] .宏观经济管理,2016(2):41 - 42,46.

[3] 陈浮,刘俊娜,常媛媛,等.中国耕地非粮化空间格局分异及驱动机制[J] .中国土地科学,2021,35(9):33 - 43.

[4] 高晓燕,赵宏倩.工商资本下乡“非粮化”现象的诱因及长效对策[J] .经济问题,2021(3):92 - 99.

[5] 农业农村部.分类施策妥善处置耕地“非粮化”问题[EB/OL] . (2021 - 12 - 23) [2022 - 01 - 22] . http://www. zcggs.moa.gov.cn/zcygggw/202112/t20211223_6385381.htm.

[6] 高延雷,张正岩,王志刚.农地转入、农户风险偏好与种植结构调整——基于CHFS微观数据的实证分析[J] .农业技术经济,2021(8):66 - 80.

[7] 易小燕,陈印军.农户转入耕地及其“非粮化”种植行为与规模的影响因素分析——基于浙江、河北两省的农户调查数据[J] .中国农村观察,2010(6):2 - 10,21.

[8] 曾雅婷,吕亚荣,蔡键.农地流转是农业生产“非粮化”的诱因吗 [J] .西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(3):123 - 130.

[9] 谢花林,欧阳振益,陈倩茹.耕地细碎化促进了耕地“非粮化”吗——基于福建丘陵山区农户的微观调查[J] .中国土地科学,2022,36(1):47 - 56.

[10] 孟菲,谭永忠,陈航,等.中国耕地“非粮化”的时空格局演变及其影响因素[J] .中国土地科学,2022,36(1):97 -106.

[11] 张藕香,姜长云.不同类型农户转入农地的“非粮化”差异分析[J] .财贸研究,2016,27(4):24 - 31,67.

[12] 常媛媛,刘俊娜,张琦,等.粮食主产区耕地非粮化空间格局分异及其成因[J] .农业资源与环境学报,2022,39(4):817 - 826.

[13] 罗必良,仇童伟.中国农业种植结构调整:“非粮化”抑或“趋粮化”[J] .社会科学战线,2018(2):39 - 51.

[14] 全世文,胡历芳,曾寅初,等.论中国农村土地的过度资本化[J] .中国农村经济,2018(7):2 - 18.

[15] 宋戈,武晋伊.土地承包经营权流转“非粮化”原因剖析及政策调控[J] .学术交流,2016(7):122 - 126.

[16] 宋华盛,朱希伟,邓慧慧.耕地红线、土地招商博弈与区域统筹发展[J] .经济理论与经济管理,2021,41(3):84 - 96.

[17] 张华泉,王淳.乡村振兴背景下土地流转用途规制可有效抑制“非粮化”倾向吗 ——基于三方动态博弈的视角[J] .四川师范大学学报(社会科学版),2020,47(3):59 -65.

[18] 赵晓峰,刘子扬.“非粮化”还是“趋粮化”:农地经营基本趋势辨析[J] .华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(6):78 - 87.

[19] 中華人民共和国自然资源部.通报!2021年耕地保护督察发现的45个土地违法违规典型案例[EB/OL] . (2022-11 - 29) [2022 - 12 - 01] . https://www.mnr.gov.cn/dt/ ywbb/202211/t20221129_2769097.html.

[20] 何艳玲,汪广龙.不可退出的谈判:对中国科层组织“有效治理”现象的一种解释[J] .管理世界,2012(12):61 -72.

[21] 郭婷.分配型村庄贿选的博弈分析——以Y村城中村改造下的村委会选举为例[J] .中国农村观察,2017(5):18 -31.

The Logic and Governance of Local Governments Participation in the “Non-Grain” Transfer of Cultivated Land: A Case Study Based on Planting and Greening of Cultivated Land

HUANG Jianwei1,2, ZHANG Zhaoliang3

(1. Research Center of Government Administration, Nanjing University of Finances and Economics, Nanjing 210023, China;2. School of Public Administration, Nanjing University of Finances and Economics, Nanjing 210023, China;3. School of public administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Abstract: The purposes of this paper are to establish a two-layer game analysis framework based on game theory, to select a typical case of planting and greening of cultivated land transfer, to review the game process of local governments participating in the “non-grain” transfer of cultivated land and to reveal the decision-making motivation and behavioral logic of the stakeholders, to provide scientific basis and policy recommendations for the states governance concerning the “non-grain” problem of cultivated land transfer. The research methods include qualitative analysis and case analysis. The research results show that whether the “non-grain” problem of cultivated land transfer can be effectively suppressed has obvious context-dependent characteristics, that is, the game of interests among the participating subjects is the essence of the choice between “grain-oriented” and “non-grain-oriented” cultivated land transfer. Therefore, both for governments at all levels and for grain-growing entities, the “three-supplement” mechanism for cultivated land protection at the national level, which is “supplemented by justice”, “supplemented by benefits” and “supplemented by law”, is a good strategy to prevent the “non-grain” transfer of cultivated land. In conclusion, to effectively prevent local governments from participating in the “non-grain” transfer of cultivated land and enhance the national food security governance capacity, it is expected to use the strategy of fortification at layers on the basis of “three -supplement” to curb the unfavorable trend of “non-grain” transfer of cultivated land. The four lines of defense of “rewards and punishments by the central government, regulation by the local government, supervision by social media, and resistance by the main body of grain growers” are used to build a “dam” of food security.

Key words: cultivated land transfer; “non-grain” use of cultivated land; food security; two-layer game; government; case study

(本文責编:郎海鸥)

①在我国,通常情况下乡镇一级政府到省(直辖市、自治区)一级政府均被认为是地方政府,即除中央政府外,各级政府均为地方政府。在本文,为了研究和表述的方便,案例中论及的地方政府不包含乡镇一级政府。