数字化赋能视角下制造企业创新生态系统演化研究

2023-10-11林艳,周洁

林 艳,周 洁

(天津理工大学 管理学院,天津 300384)

0 引言

新一轮技术浪潮的到来,使大数据、人工智能等数字技术迅速渗透到各行各业[1]。作为立国之本、强国之基的制造业,需要通过数字技术赋能提升核心竞争力,掌握高质量发展主动权。2022年政府工作报告提出“促进数字经济发展”,并强调“要释放数据要素潜力,更好赋能经济发展、丰富人民生活”。以创新为主要引领和支撑的数字技术成为制造企业实现创新驱动与高质量发展的有力杠杆和重要资产[2]。与此同时,数字技术改变了垂直行业的“孤岛”,数字技术创新的无边界性、互联性以及不确定性特征超越了制造企业传统创新理论研究边界,过去制造企业独立内化、单打独斗的创新发展模式已经无法适应日益复杂的场景需求和突变迭代的技术要求。创新活动更多地嵌入于关系网络中,呈现跨行业渗透融合、开放包容协作、互相成就、多元共生共享的生态化发展态势[3]。企业战略重点不再是单纯的“利己主义”[4],各企业不能“自扫门前雪”,只有将竞争逻辑转化为共生逻辑[5],才能获得成长空间。

企业创新生态系统源于核心企业与其他参与者基于共同愿景而建立伙伴关系的结果[6],是指创新主体间通过复杂交互、协同演化形成的生态化组织体系[7]。系统中的主体结构、资源流动会对创新生态系统动态演化产生影响。现有研究基于主体竞合、种群丰富度、资源数量等视角探讨企业创新生态系统演化(解学梅等,2022),却忽略了数字技术发展对创新生态系统的影响,鲜有关注数字化赋能新情境下创新生态系统演化问题[8]。数字化赋能是指利用数字技术使赋能对象拥有过去不具备的能力或实现能力提升[9]。关于数字化赋能实现过程,胡海波等[10]、Leong等[11]认为其包括心理赋能、结构赋能、资源赋能3个关键维度。心理赋能主要通过改善赋能对象社会心理、内在动机或个人主观动因等,提升其心理认知水平并增强内在动机[12];结构赋能是指通过改变情境条件进行授权,给予赋能对象采取行动的力量,使其能力得到整体提升[10,13];资源赋能是指提高赋能对象资源获取、控制和管理能力,主要体现为资源整合过程[14]。现有文献大多以企业作为研究对象,基于结构赋能或资源赋能单个维度研究数字化赋能行为。实际上,随着企业创新模式变化,创新生态系统成为数字化赋能对象。其中,心理赋能与结构赋能会对系统中的主体结构产生影响,资源赋能会对系统中的资源流动产生影响。因此,从心理赋能、结构赋能和资源赋能3个维度出发,可以全面探究企业创新生态系统演化问题。

鉴于此,本文基于数字化赋能视角,遵循“发现问题—寻找案例—关键事件整理—数字化多维赋能演化分析—建构理论”的内在逻辑,结合事件系统理论并采用纵向单案例研究方法,对制造业领先企业海尔集团创新生态系统发展进行探讨,以期打开数字化赋能与创新生态系统演化关系的“黑箱”。

1 相关理论与文献回顾

1.1 事件系统理论

2015年,Frederick等[15]首次提出事件系统理论。顾名思义,事件系统理论是以事件为导向的理论,即事件是实体的外在经历,企业各层级会发生各类事件,这些事件能够跨越企业各层级施加影响。事件系统理论将事件属性划分为强度、时间和空间3个方面,强调事件属性对实体的动态影响[16]。强度属性包括新颖性、颠覆性和关键性3个维度,当事件变得足够强大时,就能引起实体特征与行为的改变、发展和演化,甚至引发一系列后续事件。事件时间属性包括事件时长、时机等,事件空间属性包括事件传播方向、起源、扩散范围和距离等[17]。事件时间、空间因素在事件强度与结果变量间发挥调节作用。

本文通过考察事件强度、时间、空间3个属性中的一个或多个属性,对与事件相关的现象进行全面和真实的描述,不仅可为量化事件的影响提供依据,而且符合中国企业家从“天时地利人和”视角诊断、管理事件的思维方式。

1.2 赋能理论

“赋能”一词起源于积极心理学,其含义是赋予能力或给予能量。“赋能思维”来源于组织内部人员权力安排,即授权赋能。因此,赋能理论起初是授权赋能理论,是指赋予组织成员更大的额外权力以及做事的可能性空间,促使成员与组织具备能力获得感。学者们对赋能的定义进行了阐释,但大多围绕“赋予能力”进行解释,包括赋予特别或之前不具备的能力。而郑永兰等[18]认为,赋能并非简单地赋予能力,其核心是激发行动主体自身效能,为达到目标而提供新的方式、手段或可能性。随着数字经济发展,赋能对象不再局限于人,赋能工具能够应用于更多流程和业务合作伙伴。此时,赋能可理解为利用突破性技术实现企业、行业乃至经济社会升级与变革的过程。

1.3 数字化赋能相关研究

近年来,赋能理论不断催生出技术赋能、制度赋能、权力赋能等新的理论范式[19]。随着数字技术飞速发展,越来越多的学者从技术视角出发,聚焦以数字技术为依托的技术赋能领域,探讨数字技术背景下组织相关赋能行为。

数字化赋能的主要对象为企业,利用数字技术通过结构赋能、资源赋能促进企业转型与制造升级[20]。关于数字化赋能对制造企业的影响,孙新波等[21]认为,制造企业实现敏捷制造的过程源于数字化赋能作用的发挥;孟凡生等[22]认为,数字化赋能可以促进制造企业向智能制造企业转型;池毛毛等[23]认为,对于中小制造企业而言,无论是向敏捷制造还是向智能制造转型,都是利用数字化赋能优化原有组织能力、构建全新能力,借助组织双元能力应对转型过程中的不确定性风险,从而实现企业转型升级。此外,对于大型智能制造企业而言,数字化赋能可以推动企业深度变革与能力升级。朱国军[24]发现,在数字化赋能动态交互中,企业国际化双元创新能力得以提升,进而有助于企业获得国际创业机会。

随着数字化赋能研究进一步深入,学者们在研究过程中达成共识,即数字化赋能不应单纯关注赋能对象个体与系统子元素,而应关注整体和系统[25]。郝金磊与尹萌[26]选择案例研究法,基于平台企业纵向研究数字化赋能对价值共创过程的影响;赵大伟与景爱萍[27]通过构建数字化赋能过程模型,发现数字化赋能对平台企业实现价值共创发挥支撑与驱动作用。

1.4 创新生态系统相关研究

创新生态系统在学界和产业界是一个新兴概念[4],其源于Tansley(1935)提出的生态系统概念和Lundvall(1985)提出的创新系统概念,因而兼具生态系统与创新系统的双重特质(系统性、多样性、动态演化性、共生性等)[8],是由众多利益相关者构成,以实现创新为目的,通过分享知识、技术、技能和资源,在生存和发展、合作和竞争过程中实现能力提升的价值创造与获取系统[28]。

主体结构与资源流动是创新生态系统中的主要因素,也是现有创新生态系统研究关注的重点。解学梅(2022)、Kapoor&Agarwal[29]关注主体结构,分别探讨系统种群丰富度、结构复杂性对创新绩效的影响;Rohrbeck等[30]、赵长轶等[31]关注资源流动因素,分别探究外部知识、创意、技术资源与创新效率的关系。然而,杨伟等(2020)发现,系统应是一个整体,两种因素是不可分割的,仅关注其中一种因素的研究是不完整的,因而选择将两种因素结合,分析“种群—流量”组态对核心绩效的影响;王飞航、本连昌(2021)在此基础上进行了拓展,采用组态方法考察多要素协同联动对创新绩效的促进作用。由此可以看出,现有研究开始将主体结构与资源流动结合,考虑其对创新绩效的影响,但更多的还是基于静态视角的研究。

创新生态系统演化是企业数字化升级的重要方式(丁玲等,2022)。大多数学者基于主体结构视角对创新生态系统动态演化进行分析。例如,何得雨等[8]以京东方为案例,基于主体竞合视角研究创新生态系统演化;孙金花等[32]构建创新生态系统协同演进的 Lotka-Volterra模型,探讨创新生态系统中各类种群间协同演变规律;丁玲等(2022)基于资源流动角度,以百度为例,通过创新资源数量变化分析企业向人工智能创新生态系统演化路径、特征和机理。

鲜有学者关注两种因素对创新生态系统动态演化的影响。目前,关于数字化赋能的文献较少,大多基于某个单一维度视角,以资源赋能为主,结构赋能次之,鲜有基于心理赋能或3种赋能维度相结合的研究。因此,本文从心理赋能、结构赋能、资源赋能3个数字化赋能维度出发,探讨数字化赋能对制造企业创新生态系统演化的作用机制。

2 研究设计

2.1 研究方法选择

本文聚焦制造企业创新生态系统演化问题,旨在从数字化赋能视角解释制造企业创新生态系统演化机理,探讨在系统不同发展阶段,数字技术如何赋能促进企业创新生态系统演化。上述问题属于阐述因果机制的“How”问题,具有较强的动态性和情境复杂性,适用于案例研究方法,即基于事物发展历史和整体现象探索客观规律[33]。

同时,在案例研究过程中采用事件系统理论进行辅助,将创新生态系统演化过程“情境化”,通过构建事件链形成系统研究范式。由于海尔集团很多数字化赋能事件从发生后一直延续,因此事件时间属性在本文中不作为考察重点,本文主要选择强度与空间两个属性加以考察。强度属性考察新颖性、颠覆性和关键性3个维度,事件空间属性考察事件扩散范围,触及组织层、行业层以及社会层。从事件强度、空间维度搜集质性数据,考察事件究竟如何推动创新生态系统演化?产生了哪些影响?通过哪种赋能维度对相关实体产生影响?

本文采用纵向单案例研究法,基于事件系统理论,长期追踪并逐步解构案例企业创新生态系统发展历程,对创新生态系统演化过程中与数字化赋能相关的关键事件进行梳理,厘清演化脉络,纵向挖掘演化行为与演化结果,概括复杂事物背后的一般性规律,以此解释数字化赋能创新生态系统演化作用机制,深入探讨数字化多维赋能对制造企业创新生态系统演化的驱动作用。

2.2 典型案例选择

本文选择海尔集团创新生态系统作为研究对象,主要原因如下:

(1)典型性与适配性。海尔集团创立于1984年,是世界第四大白色家电制造商。海尔集团一直致力于应用数字技术打造创新生态系统,形成了较为成熟的创新生态系统(孙聪,魏江,2019),具备典型性和参考价值。同时,该集团创新生态系统与研究问题高度匹配,在数字化赋能情境下,海尔集团创新生态系统经历了雏形与发展阶段,正向相对成熟阶段演化,具有相对完整的演化过程,便于分阶段研究数字化赋能创新生态系统的赋能行为与赋能结果。

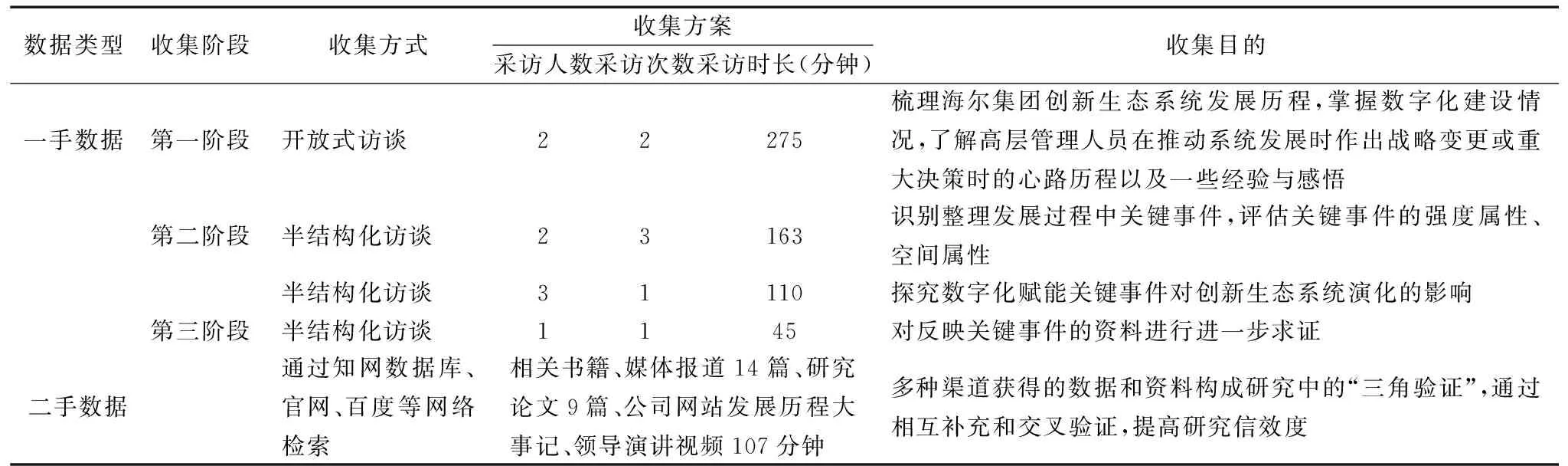

(2)数据可得性。至今,海尔集团已有38年的发展历史,社会关注度较高,信息数据来源广泛,包括新闻媒体报道、典型文献、海尔官网信息、会议文件以及企业管理层访谈记录等。其整体成长资料相对完整,回溯性数据资料充分,具有丰富的事件可供分析。基于此,本文主要采用一手访谈资料和2000—2021年二手资料数据进行分析。其中,一手资料来自海尔集团高层管理人员深度访谈,内容包括海尔集团创新生态系统发展历程、各阶段战略与决策变更、过程中的经验与感悟、关键事件回顾、数字化建设情况等。访谈分为3个阶段,通过开放式访谈与半结构化访谈相结合的方式,构建以关键事件为主体的质性研究框架,探索数字化赋能与创新生态系统演化的关系。二手资料包括新闻媒体报道、研究论文、海尔官网信息、书籍、会议文件、领导演讲视频及公开采访视频等,具体资料收集途径如表1所示。一手资料与二手资料相结合的方式既能直观、全面地获取数据,又能使资料间相互印证,从而提升研究信度。

表1 资料数据收集途径Tab.1 Ways of data collection

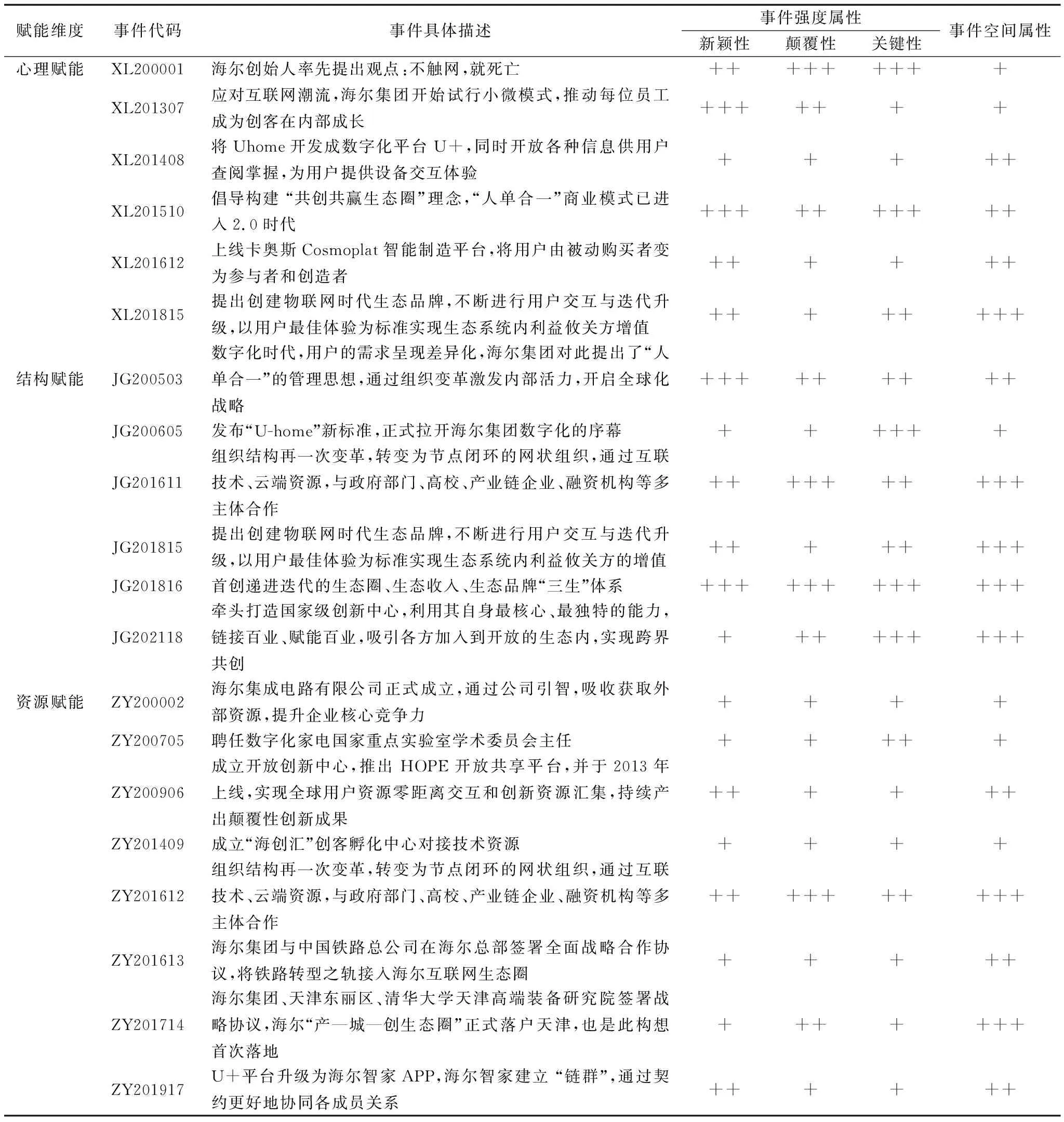

2.3 关键事件分析

基于获取的资料,本文构建海尔集团创新生态系统演化过程中的数字化赋能关键事件链,并从心理赋能、结构赋能、资源赋能3个维度分析关键事件,解释各维度事件发展脉络与创新生态系统演化的关联性,从而揭示海尔集团创新生态系统演化过程。

根据编码规则,事件编码内容包括事件代码与事件描述[16],事件代码主要由赋能维度首字母、发生年份和事件序号3个部分组成。例如XL200001,意为心理赋能维度下2000年发生的第一件事。本文采用事件属性量表对各事件强度属性与空间属性进行测量。事件强度分为3个层次,其中,“+++”代表强,“++”代表中,“+”代表弱;事件空间属性分为“+++”可达社会层、“++”可达行业层、“+”可达组织层。关键事件分析情况如表2所示。

表2 关键事件分析结果Tab.2 Analysis of the key events

3 案例分析

本文通过识别与梳理海尔集团创新生态系统演化过程中的关键里程碑事件,从心理赋能、结构赋能与资源赋能3个维度出发,基于时间线找出重要转折事件。

(1)2000年海尔集团提出接触互联网,此后10年,海尔集团致力于信息化建设,并基于互联网在全球范围内寻找合作伙伴,逐渐呈现出创新生态系统雏形。

(2)从2012年开始,海尔集团全面实施网络化战略,搭建数字化平台U+、卡奥斯Cosmoplat智能制造平台等,开启数字网络化+平台化发展模式,其创新生态系统演化至平台搭建阶段。

(3)2017年海尔生态圈构想落地,此后提出构建物联网时代生态品牌与生态化战略,创新生态系统朝着无边界、无限增值的星际生态演化。

因此,本文以重要转折节点为界,将海尔集团创新生态系统划分为3个发展阶段,分别是生态系统雏形阶段(2000—2011年)、平台搭建阶段(2012—2016年)、星际生态阶段(2017年至今),并绘制其发展脉络图,如图1所示。

图1 海尔集团创新生态系统演化关键事件脉络Fig.1 Key events in the evolution of Haier innovation ecosystem

3.1 生态系统雏形阶段(2000—2011年)

(1)赋能行为。第一,有关心理赋能。海尔集团高层于2000年提出“不触网,就死亡”(XL200001)的观点,颇具颠覆性和前瞻性地强调网络的重要性,并从组织内部发起革新,率先将员工注意力聚焦到数字化网络上。第二,有关结构赋能。2005年海尔集团开创“人单合一”的全新管理模式(JG200503),强调这是数字时代取胜的重要手段,是一次从无到有的探索。其中,“人”是指企业员工,“单”是指用户需求,其核心是基于互联网思维,将顾客转变为用户,精准触达数字时代背景下用户不断涌现的个性化需求。用户以外部合作者身份与企业内部网络(员工)连接,改变了传统企业封闭特征。第三,有关资源赋能。海尔集团通过成立集成电路公司(ZY200002)、探索基于数据驱动的研发设计、生产研发高端IP产品、聘任数字化家电重点实验室委员会主任(ZY200705)等方式,坚持对外借智、强化对内引智,实时挖掘并获取创新资源。2009年,海尔集团成立开放式创新团队中心(ZY200906),与外部创新资源实现交互协同,呈现开放型创新生态系统雏形。

(2)赋能结果。从2000年首次谈到接触互联网,到2006年正式拉开数字化序幕(JG200605),再到基于数字化驱动研发设计与资源交互,由此海尔集团实现数字化从0到1的跃迁。在数字化进程中,海尔集团凭借敏锐的洞察力与开放的创新思维构建创新生态系统雏形。3种赋能维度均对这一阶段演化结果产生影响,主要包括:一是成员思维转变,通过心理赋能提升企业员工将数字化融入制造过程的心理认知水平,增强其拥抱互联网的内在动机,这也是企业内部开启数字化思维的起点。基于数字化思维,通过结构赋能率先识别发展过程中的机会,进一步改变传统企业管理模式,将一次性交易顾客关系转变为持久用户关系,提升用户粘性,使其嵌入企业创新生态系统。二是创新资源获取,既通过数字化结构赋能的动态变革获取用户资源,使其成为具有当前价值和未来价值的核心资源,又通过资源赋能快速连接内外部创新渠道,充分获取外部先进创新理念、数据、人才等资源,这与资源编排理论中“为我所有”的资源建构方式不谋而合。数字技术能够突破企业资源交互空间,拓展企业间创新合作深度与广度,从而促进制造企业创新生态系统形成。

上述赋能结果恰好印证了刘宁等[34]的研究结论,即数字化赋能够引发企业对资源、关系、边界等传统观念的重构,有助于开拓新的用户空间和商业机会,获取外部离散资源,满足顾客个性化需求,进而提高企业绩效。但从赋能结果可以看出,在这一阶段,海尔集团创新生态系统只呈现了雏形,多数外部成员并未完全嵌入创新生态系统,成员间联系较为松散。数字化赋能制造企业创新生态系统雏形阶段的典型证据如表3所示。

表3 数字化赋能系统雏形阶段证据Tab.3 Evidence of digital empowerment in the systems embryonic phase

3.2 平台搭建阶段(2012—2016年)

(1)赋能行为。第一,有关心理赋能。2013年海尔集团首创小微模式(XL201307),搭建共享平台,发挥员工和小微企业的主观能动性,开发数字化平台U+(XL201408)与卡奥斯平台Cosmoplat(XL201612),鼓励员工成为创客,关注用户痛点,甚至将用户转变为参与者和创造者,力求实现需求侧“用户的网络化”。第二,有关结构赋能。海尔集团小微模式变革与节点闭环的网状组织变革(JG201611)改变了传统垂直管理模式,力求实现供给侧“企业的网络化”,将员工与用户捆绑为利益共同体,借助互联技术通过平台与供应商、政府部门、产业链企业、融资机构等多主体合作,并将其纳入到互惠共赢生态系统中。第三。有关资源赋能。海尔集团通过平台优势进一步开拓资源,既有“海创汇”创客孵化平台对接生态圈产业资源与开放社会资源(ZY201409),又在2013年上线HOPE开放共享平台,致力于实现全球用户资源零距离和无边界交互,从而获取更多云端资源(ZY201612)。

(2)赋能结果。这一阶段的主要工作是搭建数字化平台,实现不同平台间的链接,使成员基于平台开展创新活动,由此成员间联系变得更加紧密。数字化赋能结果主要体现在赋予制造企业创新生态系统两种能力:一是连接能力,即赋予制造企业实现内外部人、物、信息等广泛连接的能力[35]。其中,心理赋能可以强化员工与用户、企业和用户交互连接;结构赋能可以提升组织韧性,通过平台云端互联互通、利益捆绑,使成员间连结变得更加牢固,最大限度地激发系统成员的积极性。二是智能能力,即赋予制造企业快速感知、捕获、动态协调、开拓资源的能力[35]。由此,通过数字化平台结构赋能与资源赋能汇聚大量云端资源,整合产业链、价值链、创新链资源,发挥资源禀赋,将要素市场资源与现有资源捆绑,提高制造企业创新能力,进而提升创新生态系统整体竞争力。实现数据资源能力化,与资源编排理论中“为我所用”的资源捆绑模式一致。

海尔集团创新生态系统独一无二的“平台+小微”模式,能够促使系统最大程度地整合多方优势资源,系统成员间基于数字化平台形成利益共享的生态互动关系,进而实现企业平台化、员工创客化、用户个性化。由此证实了金姝彤等(2021)的研究结论,即数字化平台兼容性机制能够通过平台互补方的资源共享规避创新“孤岛”,借助赋能连接能力促使平台形成互利共赢、互联互通的创新生态格局,通过全流程交互充分发挥创新过程中各类主体的耦合与内聚作用,从而形成开放式创新生态系统。数字化赋能制造企业创新生态系统平台搭建阶段的典型证据如表4所示。

表4 数字化赋能平台搭建阶段证据Tab.4 Evidence of the digital empowerment in the platform building phase

3.3 星际生态阶段(2017年至今)

(1)赋能行为:3种赋能维度均对星际生态阶段发挥作用,尤其是结构赋能与资源赋能的作用较为显著。第一,有关心理赋能。在创新生态系统演化前两个阶段,成员对迎接数字化时代和构建创新生态系统的认知水平不断提升,随着创新生态系统成员间联系愈加紧密,成员参与感和自我效能感得以增强。这一阶段,海尔集团开始关注以万物互联为主要特征的物联网建设(XL201815),并得到系统成员的认可与支持,进一步提升系统成员对创新生态系统的黏附程度,由此产生显著正向网络效应(郑帅,王海军,2021)。第二,有关结构赋能。海尔集团构建了“10+N”开放创新生态体系,“10”表示海尔全球十大研发中心,“N”表示牵头打造的根据用户痛点随时并联的N个创新中心与创新网络,充分利用结构赋能中的信息权与资源权进行信息资源交互,通过开放创新生态体系实现跨界共创(JG202118)。此时,海尔集团创新生态系统向星际生态阶段演化。第三,有关资源赋能。除通过创新中心与创新网络获取各方资源外,海尔集团与城市、大学进行战略合作,构建“产—城—创生态圈”(ZY201714),进一步提升创新生态系统资源丰富度。2019年,U+平台升级为海尔智家APP(ZY201917),建立“链群”,通过契约协同各成员间关系,促进资源流动,从而推动创新生态系统发展。

(2)赋能结果:在星际生态阶段,数字化赋能结果主要表现为成员效能感提升、系统边界壁垒破除、系统吸引力增强、增值分享与价值循环实现。一是通过心理赋能使成员自我效能感增强。成员更加认可万物互联的观念,从心理上对创新生态系统更加依赖,系统创新活动参与度更高并且更加自信,认为借助创新生态系统自己完全有能力完成创新任务。二是通过结构赋能突破创新生态系统边界壁垒,增强系统吸引力。海尔集团构建的“10+N”开放创新生态体系与“产—城—创生态圈”,突破传统企业创新生态系统边界壁垒,以海尔集团为中心,能够吸引更多创新主体加入,由此形成无界星际生态。三是通过资源赋能实现增值分享与价值循环。海尔集团通过契约协调方式调动不同利益相关者参与企业价值,进而创造形成星际生态,更好地识别与创造市场需求,为用户带来更好的体验。此时,资源作为能量源可以促进价值共享与价值循环。由此,既体现了资源编排理论中“为我所用”的资源捆绑模式,又体现了 “以我为主”的资源调用模式,最大限度地利用资源,是资源能力化与杠杆化的耦合。有学者认为,资源是价值实现的根基,能力是价值实现的手段,而资源是能力衍生的条件[36]。数字化赋能制造企业创新生态系统星际生态阶段的典型证据如表5所示。

表5 数字化赋能星际生态阶段证据Tab.5 Evidence of the digital empowerment in the interstellar ecological phase

综上,本文分阶段对数字化赋能行为与赋能结果进行分析,厘清制造企业创新生态系统演化整体逻辑,并构建数字化赋能视角下制造企业创新生态系统动态演化模型,如图2所示。

图2 数字化赋能制造企业创新生态系统动态演化模型Fig.2 Dynamic evolution model of innovation ecosystem for digitally empowered manufacturing companies

4 结语

4.1 研究结论

本文从数字化赋能视角出发,基于事件系统理论对海尔集团创新生态系统演化进行深入分析,得到如下主要结论:

(1)心理赋能是创新生态系统演化的内生动力。制造企业通过对员工、用户和系统其他成员进行数字化心理赋能,激发成员心理能量,培养其数字化意识,形成协同创新思维。在不同阶段的心理赋能过程中,生态系统成员自我效能感增强,参与度、对系统的依赖度与信任度进一步提升。当拥有足够的心理能量时,成员愿意突破原有舒适区,步入新的学习区,适应市场变化,推动创新生态系统演化,并在创新生态系统演化过程中实现自我突破与自我超越,进一步促进制造企业创新生态系统演化。

(2)结构赋能是创新生态系统演化的前提条件。数字技术能够突破空间距离限制,通过数字化结构赋能,制造企业能够以虚拟集聚方式将分布在不同地域的主体整合至创新生态系统,使系统成员更加多元化,参与主体间的协同关系也变得更加紧密。借此,制造企业能够获得更多信息,通过准确识别市场机会调整组织结构,推动系统成员间信息共享与高效沟通,从而实现各方参与者利益最大化。由此,组织结构变革有助于创新生态系统结构韧性提升,从而推动创新生态系统演化。

(3)资源赋能是创新生态系统演化的关键动因。得益于强连接性,数字技术能够加快制造企业资源获取速度,进而拓展资源获取范围广度及深度。企业借助数字技术可以系统识别、获取、调配、利用全球异质性资源,激活各利益主体资源,进而构建高效的资源网络。拥有不同类型资源的成员加入系统能够提高创新生态系统的稳定性和鲁棒性[37]。相关企业间资源整合与互补能够促使创新生态系统更加稳固。从数据资源结构化到数据资源能力化与数据资源杠杆化,实现资源从“为我所有”到“为我所用”再到“以我为主”的转变,有利于创新生态系统可持续发展,以资源驱动持续竞争优势构建。

(4)制造企业创新生态系统演化是从0到1再到N的阶段性过程。以海尔集团为例:第一阶段主要是生态系统雏形阶段,也就是从0到1的过程跃迁。这一阶段的主要工作是成员心理能量激发以及资源吸附与积累,打造以制造企业为核心的创新生态系统雏形;第二阶段是平台搭建阶段,利用数字技术进行数字化平台搭建,借助平台进行心理赋能、结构赋能、资源赋能,促使制造企业与其它资源方合作范围广度及深度进一步提升;第三阶段是星际生态阶段,生态各利益攸关方在生态圈内实现价值增值和价值共创,形成开放创新的“大棋局”,吸引更多成员,构建更庞大的星际生态系统,最终实现终身用户与生态各方共赢共生。

4.2 理论贡献

(1)现有文献大多基于主体竞合关系、资源流动等单一视角研究创新生态系统演化,为弥补现有研究的不足,本文基于数字化赋能视角,兼顾主体、资源探讨数字化与创新生态系统演化关系,丰富了创新生态系统动态演化过程驱动因素研究。

(2)针对数字化赋能相关文献较少且维度选取较为单一的局限,本文从心理赋能、结构赋能、资源赋能3个维度出发,深入探讨数字化赋能对制造企业创新生态系统演化过程的影响,深化了对创新生态系统演化内生动力、前提条件、关键动因的理解。

(3)本文采用单案例纵向研究方法,基于事件系统理论,揭示系统演化规律。同时,拓展了制造企业创新生态系统研究思路与方法。

4.3 管理启示

(1)随着数字技术深入发展,数字化发展成为制造企业提质升级的重要手段。制造企业应充分发挥主观能动性,加强数字化建设,从心理、结构和资源3个维度提高数字化赋能能力。首先,及时转变观念,强化数字化思维,将数字化知识与信息作为关键生产要素,提升员工将数字化融入制造过程与管理工作的心理认知水平;其次,制定数字化战略,加强顶层设计,应用数字技术重塑企业组织结构或创新模式,完善创新机制;最后,培育数字化研发团队,整合内外部资源,提高资源编排能力。

(2)在数字化时代,创新生态系统拥有更广的视野与更大的格局,是创新模式发展趋势。制造企业应采用生态型创新模式突破组织边界,发掘多元化生态系统合作者,并借助先进的数字技术构建灵活的合作方式,以开放的态度迎接创新机遇与挑战。企业应准确评估市场环境并识别自身能力,审视自身在生态系统中的角色定位,通过选择合适的战略构建或嵌入创新生态系统,并通过数字化赋能推动系统演化升级,实现自身价值增值。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:第一,本研究仅选取数字化赋能的3个维度探讨数字化赋能对制造企业创新生态系统演化的影响,对于其它数字化赋能维度分析不足,未来可以作进一步拓展。第二,本研究仅选取制造企业中创新生态系统演化较为成熟的海尔集团进行分析。然而,单案例研究方法不可避免地存在说服力不足的问题,研究结论的普适性有待进一步检验。未来可以选择制造业其它案例企业进行探讨,以检验研究论的普适性。第三,本研究主要采取定性方法进行分析,未来可以选取定量方法进行研究,以不同的方法相互验证,使研究结论更具科学性。