技术创新外部效应与企业研发投入:理论分析及实证检验

2023-10-11颜振军吴欣彦

颜振军,吴欣彦,李 静

(北京师范大学 经济与资源管理研究院,北京 100875)

0 引言

创新具有外部效应并深刻影响市场主体的创新行为。在正确认识外部效应对企业创新影响的基础上,如何强化知识产权保护、科学规划创新联合体和创新集聚区建设、不断扩大对外开放、构建更加公平的市场竞争环境同样具有重要的实践价值。知识溢出即创新的正外部性是内生增长理论解释经济增长、新经济地理分析产业集聚和创新空间分布的重要概念。知识溢出对企业研发投入有怎样的影响?当前普遍认为,若知识溢出较强,一方面将导致企业因研发成功获得的经济租金减少,另一方面则有助于提高其它企业的市场竞争优势,从而对本企业研发产生抑制作用,造成企业研发投入下降[1-3]。从实践来看,知识溢出对企业研发投入的单调抑制作用也构成知识产权保护、联合研发、交叉持股等有利于外部效应内部化、限制知识溢出的各种制度和组织安排。

然而,关于知识溢出抑制企业研发投入的理论分析与经验研究难以匹配。基于新经济地理的理论和实证分析认为,知识溢出推动了产业集聚[4],而产业集聚进一步强化了企业间的知识溢出[5],如果知识溢出确实对企业研发投入具有单调抑制作用,那么集聚后显著增强的知识溢出会导致企业研发投入较集聚前有明显下降。然而实证研究结果却与上述推论不尽一致。如Moretti[6]针对美国高科技产业集聚的实证研究发现,高科技企业地理上的集聚显著提高了企业专利申请数量和质量;黄训江[7]针对中国高技术产业的分析也发现,产业集聚对企业研发投入有促进作用。再如,知识产权保护可以有效降低知识溢出,若知识溢出对企业研发投入的抑制作用是单调的,那么随着知识产权保护强度提升,企业研发投入应该单调递增,但该推论未获得实证研究支持[8]。

针对相关理论分析结果与实际的不一致,本文认为,知识溢出对企业研发投入收益的影响可以分为两方面:一方面,知识溢出会减少企业研发成功后获得的经济租金,因此会降低其研发投入期望收益;另一方面,由于其它企业研发投入产生的知识溢出,导致该企业有机会“搭便车”,即不进行研发投入,其收益也会由于知识溢出而增加,因此知识溢出有助于提高企业研发投入期望收益。现有关于知识溢出与研发投入关系的理论模型侧重于考察上述影响的第一个方面,从而得出知识溢出抑制研发投入的结论。区别于现有理论分析,本文通过构建关于企业研发投入的局部均衡模型,综合考察知识溢出对企业研发投入期望收益两个方面的影响,发现在一定条件下知识溢出对企业研发投入也具有促进作用,更好地拟合与解释了经济实践。

知识溢出属于创新的正外部效应,同时,创新也具有负外部效应。创新的负外部性是指由于产品市场存在竞争,创新使得企业能够获得竞争优势并导致行业内其它企业利润下降。市场竞争越激烈,某企业创新对其它企业利润的影响越显著,创新的负外部性则越强[9]。关于创新的负外部效应对企业研发投入的影响主要有两种观点:一是基于Dixit &Stiglitz[10]对市场竞争和经济租金关系的分析认为,市场竞争会加剧创新的负外部性,降低企业创新成功获得的经济租金,进而对企业研发投入产生抑制作用;第二种观点以Aghion等(2005)为代表,认为创新的负外部性对企业研发投入具有倒U型影响。

本文的理论分析表明,创新的外部效应对研发投入的影响可以根据净外部效应和行业研发投入两个维度,划分为4种情形。Romer(1990)、Dixit &Stiglitz(1977)、Aghion等(2005)对外部效应与研发投入关系的分析均可视作某情形下本文理论模型的特例。首先,根据理论模型,当创新的净外部效应为正且行业研发投入较高时,知识溢出会对企业研发投入产生抑制作用,这对应于Romer(1990)的分析;其次,当创新的净外部效应为负时,本文分析认为,创新的负外部效应增强会对企业研发投入产生单调抑制作用,这对应于Dixit &Stiglitz(1977)的分析;第三,由理论模型可以得到,若创新的净外部效应为正,对于研发投入较高的行业,负外部效应增强将激励企业研发投入,但对于研发投入较低的行业,负外部效应增强会抑制企业研发投入,这对应于Aghion等(2005)的结论。本文的理论模型更具一般性,并在现有研究基础上进一步扩展了净外部效应为正且行业研发投入较低情形下创新外部性与企业研发投入关系的分析,认为由于其它企业的知识溢出会提高企业研发投入的边际收益,导致此种情形下企业研发投入会随知识溢出增加而提高,因此将知识溢出和市场竞争对研发投入的非单调影响纳入统一分析框架,有利于全面考察创新的两类外部效应对企业研发投入的影响。

此外,本文也对竞争均衡企业的稳定性和效率问题进行分析,并利用中国制造业行业层面数据对知识溢出与企业研发投入关系进行实证检验。本文研究有助于深化对创新外部性与企业研发投入关系的理解,为产业集聚、研发合作等理论和实证研究提供参考,并为知识产权保护、研发补贴和奖励等科技政策制定与实施提供理论支撑。

1 文献综述

在知识溢出对企业研发投入的影响方面,现有研究主要有3种观点。第一种观点以Romer(1990)为代表,认为知识溢出降低了企业研发成功获得的经济租金,从而抑制企业研发投入。虽然关于知识溢出会抑制研发投入的观点成为学界主流,并且大量研究也以此作为研究假设,然而直接对知识溢出与研发投入关系进行的实证分析并不充分,与知识产权保护、企业联合研发等相关的实证研究仅为知识溢出与研发投入关系分析提供了一些间接证据。例如Branstetter &Sakakibara[11]对企业参与联合研发前后的研发投入进行实证分析,发现潜在知识溢出程度较高企业参与联合研发有助于降低知识溢出并显著增加研发投入。第二种观点认为,企业的知识溢出能够提高其它企业研发投入。例如叶静怡等[12]构建的理论模型认为,不同所有权企业的知识溢出作用具有不对称性,国有企业的知识溢出对私营企业研发投入具有促进作用。第三种观点认为,创新的正外部性对企业研发投入具有异质性影响。如黄训江(2017)提出知识溢出对企业研发投入的影响随产业集聚规模不同而存在差异,当产业集聚规模较小时,知识溢出有助于增加企业用于学习和吸收新技术的研发支出;而当集聚规模较大时,因知识溢出导致的“搭便车”行为将提高企业研发风险、增加企业成本,从而抑制企业研发投入。

如上所述,关于创新的负外部性对企业研发投入的影响,主要有两种观点:一是以Dixit &Stiglitz(1977)的分析为基础,认为创新的负外部效应对企业研发投入有抑制作用[13-14]。Nickell[15]为此提供了经验证据,其分析结果表明,市场竞争加剧了创新的负外部效应,从而降低企业研发投入。还有一种观点认为,创新的负外部效应对创新的影响是非单调的。如Aghion等(2005)通过构建一般均衡模型的分析表明,创新的负外部效应与企业研发投入呈倒U型关系——当市场竞争程度较低、创新的负外部效应较弱时,企业为了维持现有利润,其研发投入会随着竞争程度加剧而提高;而当市场竞争激烈、外部效应较强时,研发投入会因期望收益下降呈现出随外部性强度提升而降低的趋势。

还有研究关注正、负外部效应交互对企业研发投入的影响。如Leahy &Neary[16]构建了一个同时包含创新正、负外部效应的两阶段模型,分析认为,创新的两类外部效应均会抑制企业研发投入。新近研究则认为创新的外部效应与研发投入关系可能是非线性的。如Lopez &Vives[17]对交叉持股与企业研发投入关系进行理论分析,认为交叉持股使得外部效应内部化,弱化了竞争,从而降低了创新的负外部性。他们的分析表明,对于知识溢出较高的行业,交叉持股比例提升有助于提高竞争均衡企业的研发投入,而对于知识溢出较低的行业,竞争均衡企业的研发投入会随交叉持股比例提升而逐渐减少。还有实证研究发现,创新的两类外部效应均对企业研发投入有促进作用(庞瑞芝等, 2021)。

综合来看,现有研究虽然对创新的外部效应与企业研发投入关系有丰富的分析,但尚存在一些不足。一是认为创新的正外部效应会抑制研发投入的主流观点与典型事实不匹配;二是直接对正外部性与研发投入关系进行的实证分析不充分;三是缺乏综合考虑两类创新外部效应对企业研发投入影响的分析框架。鉴于此,本文拟综合考虑创新的正、负两类外部效应,构建局部均衡模型,对外部性强度与企业研发投入关系进行分析,并利用中国制造业数据对二者关系进行实证检验,以期为相关理论发展和科技政策制定提供参考。

2 创新外部性与研发投入关系的理论分析

2.1 模型设定

与生产相比,企业研发具有两个典型特征:一是研发投入有助于提高企业研发成功概率,但是研发投入的产出具有较大不确定性;二是由研发投入形成的创新对其它企业具有正、负两类外部效应。本文的理论分析基于安同良等(2021)的模型设定,着重考察研发投入的上述两个特征。假设产业中有n个企业,企业i在单位时间内的利润为πi,其研发经费投入为xi。率先研发成功的企业在单位时间内能够在利润πi的基础上额外获得价值为P的收益,记贴现率为r,因此率先研发成功企业的额外收益现值等于P/r。同时,创新具有正、负两类外部效应。创新正外部效应表现为知识溢出,或者是提高其它企业的全要素生产率[18],或者是降低其它企业成本[19]),从而增加其它企业利润。创新的负外部性表现为,研发成功企业能够获得竞争优势,导致行业内其它企业利润下降[9]。因此,企业i创新的正、负外部效应均可以通过其它企业利润变化加以识别。假设企业i研发成功,导致其它企业的利润变化为(1+β)πj。其中,β∈[-1,+∞]代表了创新净外部效应的强弱程度。β>0,表示创新的净外部效应为正;β<0,则表示创新的净外部效应为负。

企业i研发成功所需时间Ti服从参数λi=λ(xi)的指数分布,进而企业i研发成功所需时间的期望值为1/λi。λ(xi)是企业研发的效率函数,并且满足:

(1)

2.2 研发投入的竞争均衡解

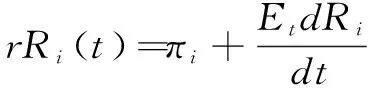

根据Feynman-Kac等式,t时刻企业i的期望收益Ri(t)可表示为:

(2)

其中,Et(·)表示t时刻的期望值,EtdRi可以看作无穷小时间段dt上企业i收益变化期望值。由企业收入结构可以得到:

(3)

将式(3)代入式(2)可以解得Ri(t),从而得到企业期望利润最大化问题为:

(4)

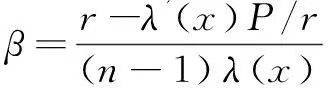

假设企业具有相同的研发效率函数,所以竞争均衡时企业研发投入相等,记为x。将xi=xj=x代入企业期望利润最大化的一阶条件,可以得到竞争均衡时创新的净外部性强度与企业研发投入关系为:

(5)

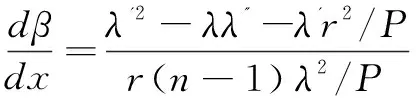

记x0为外部效应为0时的研发投入水平,因此x0满足λ'(x0)=r2/P。当竞争均衡时,β对x的导数为:

(6)

使式(6)等于0的研发投入水平xv满足λ'2-λλ''-λ'r2/P=0。将λ'(x0)=r2/P代入xv的定义式,可以得到:λ'[λ'(xv)-λ'(x0)]=λλ''<0。由于λ'呈单调递减,因此x0

综合来看,当创新的净外部效应为正时,研发投入与净外部性强度呈倒U型关系。当行业研发投入处于低水平阶段时,企业研发投入随正外部性增强或负外部性减弱而提高,在行业研发投入进入高水平阶段时,企业研发投入随正外部性增强或负外部性减弱而降低。当创新的净外部效应为负时,竞争均衡的企业研发投入随正外部效应增强或负外部效应减弱而单调降低。

图1显示的是利用λ(x)=xα对β与x的关系进行数值模拟的结果。模拟的基准参数是α=0.8,π=0.1,P=0.01,n=10,r=0.1。此外,图1也模拟了模型参数变化对竞争均衡状态的影响。其中,基准参数对应的β(x)在图1中以实线标示,点划线和虚线分别表示相应基准参数提高和降低10%后的β(x)。可以发现,α、P和n变化对β(x)的作用方向一致,即β(x)随其提高而向下移动,而r提高却导致β(x)向上移动。此外,r、P对x0和xv均有影响;研发效率α提高会导致xv降低,但并不影响无外部效应时的研发投入水平x0;n对x0和xv均无影响。综合以上分析,得到假设命题H1。

图1 研发投入与外部性强度关系数值模拟Fig.1 Numerical simulation of the relationship between R&D investment and the externalities of innovation

H1:给定其它条件,如果创新的净外部效应为正,则正外部性强度和负外部性强度均对竞争均衡企业的研发投入具有非单调影响,当行业研发投入较低时,企业研发投入随正外部效应增强而增大,随负外部效应增强而减少,而当行业研发投入较高时,企业研发投入随正外部效应增强而减少,随负外部效应增强而增大;如果创新的净外部效应为负,则净外部效应对竞争均衡企业的研发投入具有单调抑制作用,此时研发投入随正外部效应增强而增大,随负外部效应增强而减少。

2.3 研发投入的社会最优解

当存在外部效应时,竞争均衡解会偏离社会最优解。由于社会计划者能够同时调整所有企业研发投入以实现利润最大化,其面临的期望利润最大化问题是:

(7)

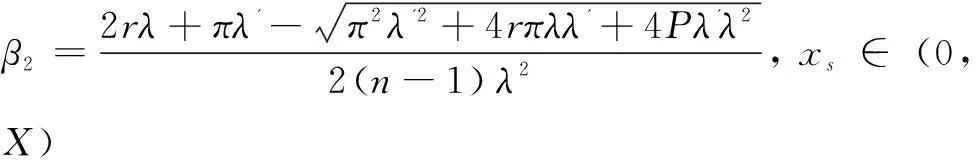

将社会最优解记为xs,则可以得到同时满足期望利润最大化一阶和二阶条件的社会最优解为:

(8)

由于社会最优解的结构比较复杂,本文利用数值模拟讨论竞争均衡解与社会最优解关系。图2对社会最优解与竞争均衡解关系进行了数值模拟,模拟的基准参数与图1相同,基准参数对应的β(xs)以实线标示,点划线和虚线则分别表示基准参数提高与降低10%后的β(xs)曲线。图2(I)为净外部效应为负时社会最优解与竞争均衡解的关系。可以看出,当净外部效应低于-P/(n-1)π的临界值时,社会最优研发投入为0,而竞争均衡下的企业研发投入仍保持较高水平。此外,在β>-P/(n-1)π的外部效应水平上,竞争均衡解均高于社会最优解,直至外部效应为0时二者相等。同时,由于竞争均衡时企业不将其它企业的当前收益纳入自身期望利润最大化的目标函数,所以收益越高,竞争均衡解对社会最优解的偏离越大。

图2 研发投入竞争均衡解与社会最优解比较Fig.2 Comparison between the competitive equilibrium solution and the socially optimal solution for R&D investment

图2分两种情况对净外部效应为正时竞争均衡解与社会最优解的关系进行了数值模拟。图2(II)和(III)分别显示了行业研发投入较低或较高时,竞争均衡解与社会最优解的关系。可以看出:第一,两种情形下社会最优解与竞争均衡解随外部效应变化的方向一致;第二,在同一外部性水平上竞争均衡时的企业研发投入低于社会最优水平,并且收益越高竞争均衡解对社会最优解的偏离越大。

由竞争均衡下的企业研发投入可知,当行业研发投入较高时,竞争均衡状态不稳定,有利的外部冲击将导致企业研发投入达到xmax的水平。图2(IV)对竞争均衡稳定解与社会最优解关系进行了数值模拟。可以看出,在同一正外部性水平上,即使xmax也小于社会最优解,表明在有利的外部冲击下企业研发投入会大幅上升至xmax,但仍然低于研发投入的社会最优水平。综合上述分析,得到如下假设命题H2。

H2:若创新的净外部效应为0,则企业研发投入的竞争均衡解与社会最优解相等;若创新的净外部效应为正,企业研发投入的竞争均衡解与竞争均衡稳定解均小于社会最优解;如创新的净外部效应为负,企业研发投入的竞争均衡解大于社会最优解。

3 实证研究设计

3.1 实证研究模型

本文理论模型的主要结论是,当创新的净外部效应为正时,净外部效应对企业研发投入的影响呈倒U型。由于正外部效应增强时净外部效应上升,因此正外部效应对研发投入的影响为倒U型,但因为负外部效应增强时净外部效应下降,所以负外部效应对研发投入的影响为U型。考虑到企业研发投入可能具有一阶自相关,为了检验两类外部效应对研发投入的影响,使用动态面板模型,并借鉴Lind &Mehlum[20]的研究方法,对正外部效应对研发投入的倒U型影响和负外部效应对研发投入的U型影响进行存在性检验。动态面板模型为:

(9)

其中,RD表示企业研发投入,Spill表示正外部效应强度,Comp表示负外部效应强度,X为控制变量,t为时间趋势项,前缀ln表示对相应变量取自然对数。被解释变量RD表示产业内开展研发活动企业的平均R&D经费支出。其中,R&D经费支出包括R&D经费内部支出和外部支出。考虑到各类科技政策对企业研发投入有较大影响,因此将企业研发投入中的政府资金投入Sub作为控制变量。此外,根据式(5),还选取以下控制变量:企业研发的全要素生产率rdTFP(反映研发效率,即理论模型中的α)、产业内企业的平均利润Prof(代表理论模型中的π)、开展研发活动企业的平均新产品销售收入Rev(反映研发成功后企业获得的额外利润,即理论模型中的P)、开展研发活动企业上一年度R&D人员平均劳务费Wage(反映研发投入的边际成本,即理论模型中的MC)、开展研发的企业数量rdN(反映理论模型中的n)。由于R&D经费支出中包含当期R&D人员劳务费,因此以本年度R&D人员劳务费作为控制变量对RD的回归系数必然为正,所以控制变量中选取上一年度R&D人员平均劳务费作为研发投入边际成本的代理变量。此外,为保证变量的平稳性,所有控制变量均取自然对数。

3.2 变量选取

3.2.1 创新的正外部效应

(10)

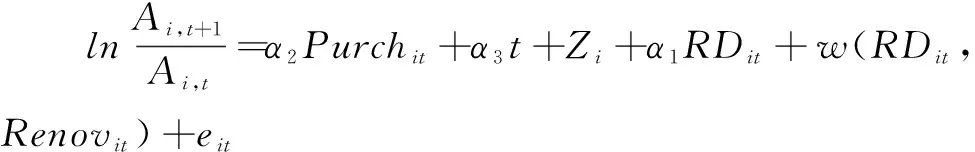

其中,ln(At+1/At)表示企业全要素生产率的增长率。企业自主研发形成的技术增长,可以表示为企业R&D经费支出(RD)的函数;技术引进导致的技术变化可以表示为购买技术经费支出(Purch)的函数;产业公共技术基础的提升则表示为时间t的函数。因此,由式(10)可以构造如下固定效应模型:

(11)

式(11)控制了全要素生产率变化的其它来源,其残差项包含因知识溢出引发企业技术变化的相关信息,因此可以利用该残差项对知识溢出进行测度。但由于企业会根据知识溢出调整自身研发投入,从而导致式(11)的残差项与RD相关,造成估计结果存在偏误,以致低估知识溢出的作用。在知识溢出的作用下,要提高企业全要素生产率,需要企业投入一定的技术改造经费支出(Renov),因此可以将知识溢出表示为RD与Renov的函数,将其代入式(11)得到:

(12)

其中,w(RDit,Renovit)表示知识溢出,eit包含测量误差和对全要素生产率变化的随机冲击。根据式(12),可以利用全要素生产率估算解决内生性偏误的OP方法,将RD作为状态变量,Renov作为代理变量,Purch作为自由变量,得到式(11)各参数的一致估计。

基于上述研究思路,首先借鉴谢莉娟等[21]的研究方法,使用DEA-Malmquist指数方法测算行业全要素生产率;其次将行业全要素生产率增长率作为因变量,使用OP法对式(11)进行估计,并将对各参数一致估计的残差作为正外部效应的估计值。

3.2.2 创新的负外部效应

创新的负外部效应是本文的另一核心解释变量。由于市场竞争越激烈,某企业创新对其它企业利润的影响就越显著,创新的负外部性也越强,因此以市场竞争强度衡量创新的负外部效应。参考Aghion等(2005)的研究,以行业内企业边际成本与产品价格之比度量市场竞争强度。计算方法为:

(13)

其中,Prof表示企业平均利润总额,Rev为企业平均主营业务收入。从某种角度而言,企业利润等于产品销售收入减去成本,即Prof=p·y-AC·y,而Rev=p·y。将其代入式(13),可得Comp=AC/p。由于完全竞争时企业平均成本等于边际成本,即AC=MC,可以得到Comp=MC/p。因此,Comp是企业边际成本与产品价格之比,当市场为完全竞争时p=MC,Comp=1;当市场为不完全竞争时,p>MC,Comp<1。因此,Comp越大表示市场竞争强度越大,创新负外部性越强。

3.2.3 研发效率

利用半参数OP法计算企业研发全要素生产率,并将其作为研发效率的代理变量。与理论模型设定一致,假设企业创新的生产函数为:lnλ=lnTFP+αlnR+βlnK,并设定固定效应模型为:

lnλit=α1Rit+α2Kit+Zi+εit

(14)

其中,λ为单位时间内企业研发成功次数期望值,以产业内开展研发活动企业的年度平均专利申请数表示;R为研发中投入的人力资本,以产业内开展研发活动企业平均拥有的研究人员数测度;K为研发中投入的物质资本,以产业内企业平均固定资产净值表示。因此,式(14)的残差项可表示企业研发投入的全要素生产率。由于企业会根据自身研发效率调整研发投入,造成残差项与解释变量相关,致使直接估计式(14)产生内生性偏误。同时,企业研发效率变化会影响企业当期R&D内部经费支出中的仪器和设备投资(Inve)费用,所以再次利用全要素生产率估计中解决内生性偏误的OP方法,将K作为状态变量,Inve作为代理变量,R作为自由变量,从而得到式(14)中各参数的一致估计,并将由此得到的一致估计残差项作为企业研发全要素生产率的估计值。

3.3 数据来源及描述性统计

选取中国制造业34个行业规模以上工业企业数据作为研究样本。各行业规模以上企业的R&D经费支出、新产品销售收入、研究人员数、购买技术经费支出、技术改造经费支出、企业数量、开展R&D活动企业数等数据来源于《中国科技统计年鉴》;各行业规模以上企业固定资产净值、利润总额、工业销售产值、平均从业人员数来源于《中国工业统计年鉴》。由于2012年各产业平均从业人员数据缺失,利用《中国工业企业数据库》,对2012年各产业企业数据加总进行数据补充。此外,因为《中国科技统计年鉴》只提供了制造业43个行业大类中34个行业的相关数据,所以选取34个行业作为研究样本。此外,由于2017、2018年《中国工业统计年鉴》中相关数据缺失和2010年统计口径调整,因此选取时间跨度为2010-2016年。实证分析中各变量说明及描述性统计如表1所示。

表1 变量说明及描述性统计结果Tab.1 Variable description and descriptive statistics

4 实证结果与分析

4.1 研发投入与外部效应关系检验

Wooldridge自回归检验发现被解释变量lnRD存在一阶自相关,因此将lnRDi,t-1作为解释变量,利用动态面板模型进行分析。由于被解释变量的一阶差分即研发投入增长率可能与个体效应相关,因此动态面板模型均采用差分GMM方法进行估计。此外,由式(12)可知,Spillit与TFPi,t-1相关,进而与lnRDi,t-1及εi,t-1相关,且创新也具有负外部效应,从而导致Compit也可能与lnRDi,t-1及εi,t-1相关。因此回归中将Spill2、Spill、Comp2和Comp设定为前定变量,并取其一阶滞后项作为工具变量,回归结果见表2。

表2 研发投入与外部效应关系检验结果Tab.2 Relationship between R&D investment and the externalities of innovation

从回归结果看,AR(1)检验与AR(2)检验结果表明,可以接受残差项不存在自相关的零假设,Sargan检验结果也表明选取的工具变量不存在过度识别问题。Spill2的系数在1%的水平上显著为负,并且倒U型存在性检验结果表明,在5%的显著性水平上拒绝二者存在单调或正U型关系的零假设;Comp2的系数在1%的水平上显著为正,并且U型存在性检验结果表明,在1%的显著性水平上拒绝二者存在单调或倒U型关系的零假设。由此可知,动态面板回归结果支持本文主要结论,即正外部效应和负外部效应均对研发投入具有非单调影响,并且正外部效应对研发投入的影响呈倒U型,而负外部性对研发投入的作用呈U型。

4.2 内生性问题

企业研发投入会产生知识溢出,影响企业竞争,同时,知识溢出与市场竞争也会对企业研发投入产生抑制或促进作用。外部效应与企业研发投入间的相互作用可能导致对二者关系的估计存在内生性偏误。新经济地理理论和实证研究认为,产业集聚通过MAR外部性、Porter外部性和Jacobs外部性促进知识溢出[22],影响企业竞争[23],同时,产业集聚对企业研发投入的影响通过知识溢出、市场竞争、研发效率、研发成本等渠道发挥作用[24]。因此,将产业集聚作为创新外部效应的工具变量,并在模型中控制企业研发效率和研发成本等因素,能够满足工具变量的相关性和外生性要求,将外部效应对企业研发投入的影响剥离出来,解决可能存在的内生性问题。根据该设计思想,本文选取专业化产业集聚、多样化产业集聚、无关多样化产业集聚作为正外部效应和负外部效应的工具变量,进一步对外部效应与企业研发投入关系进行实证检验。

借鉴韩峰等[25]的研究,分别构建专业化和多样化产业集聚指标。产业i的专业化集聚指标为:

(15)

其中,Lir表示r地区i产业就业人数,Lrx表示r地区总就业人数,Li表示i产业就业人数,L表示总就业人数。产业i的专业化集聚指数是将区域内该产业就业比例以区域内该产业就业占比为权重加权后的平均值。

以赫芬达尔-赫希曼指数的倒数衡量产业i的多样化集聚水平。该指数计算方法是:

(16)

式中,Li'r表r区域内除i产业外的其它产业企业就业人数,Li'表示除i外的其它产业就业人数,其它变量含义与式(15)相同。

参考Frenken等[26]的研究,构建产业无关多样化集聚指标为:

(17)

式中,Sir表示r地区i产业就业人数占该产业就业总人数的比例。无关多样化集聚指标在(0,1)内取值,且各产业就业人数在地区间分布越均衡,该值就越大。在计算产业集聚指标过程中各地区分产业就业统计数据来源于《中国人口和就业统计年鉴》。将产业集聚指标作为正外部效应及负外部效应的额外工具变量的动态面板模型回归结果见表3。

表3 使用工具变量的回归结果Tab.3 Regression results using instrumental variables

从工具变量的回归结果看,AR(1)检验、AR(2)检验和Sargan检验结果表明,模型扰动项不存在自相关问题,工具变量也不存在过度识别问题,Spill2的系数在1%的水平上显著为负,并且倒U型存在性检验结果表明,在5%的显著性水平上拒绝知识溢出与研发投入存在单调或正U型关系的零假设;Comp2的系数在5%的水平上显著为负,并且U型存在性检验结果表明,在5%的显著性水平上拒绝负外部效应与研发投入存在单调或倒U型关系的零假设。因此,考虑可能存在的内生性后,正外部效应与负外部效应均对研发投入具有非单调影响,本文主要结论依然成立。

4.3 稳健性检验

为检验回归结果的稳健性,重新构建知识溢出的代理变量以进行检验。参考Bloom等[27]的研究,行业i获得的知识溢出可表示为:

(18)

其中,Rjt为其它行业技术存量,可以用其它行业创新投入或创新产出表示。借鉴现有研究,分别使用行业层面专利申请数量(Patent)、R&D人员折合全时当量(L)、新产品开发经费支出(NPExp)作为Rjt,计算知识溢出程度,并将其作为Spill的代理变量,进行稳健性检验。

式(18)中wij表示行业j的技术存量溢出至行业i的比例。为简化计算,定义权重矩阵W是以wij为元素的矩阵,Rt、Spillt分别是以Rjt、Spillit为元素的列向量,I为单位矩阵,则式(18)可表示为Spillt=(W-I)Rt。

借鉴潘文卿等[28]和张萃[29]的研究方法,计算权重矩阵W。假设行业间的技术溢出效应与行业技术相似度成正比,则在最终的产品生产过程中两个行业对中间产品的投入越相近,其技术相似度就越高。因此,将wij定义为行业i与行业j的技术相似度,并采用以下方法计算:

(19)

式中,aki表示行业i对行业k货物或服务的直接消耗系数,wij在(0,1)内取值,并且wij越大表示行业i与行业j的技术相似度越高。权重矩阵W使用2012年投入产出表中的直接消耗系数表计算。

稳健性检验均使用动态面板模型,将Spill、Spill2、Comp、Comp2设定为前定变量,并取其一阶滞后项作为工具变量。此外,与上文分析一致,回归中将产业集聚指标作为外部效应额外的工具变量,稳健性检验结果见表4。检验结果显示,正外部效应对企业研发投入的倒U型影响以及负外部效应对研发投入的U型作用比较稳健。

表4 稳健性检验结果Tab.4 Robustness test results

5 结论与建议

大量有关产业集聚、知识产权保护、外商直接投资、研发合作等与创新投入或创新产出关系的实证研究结果表明,知识溢出与企业研发投入关系可能是非单调的,但关于二者的非单调关系尚缺乏系统的理论建构和直接的实证检验。基于此,本文综合考虑创新产出不确定性和创新的外部效应,构建企业研发投入理论模型,从理论上分析创新外部效应对企业研发投入的影响,以及竞争均衡下的企业研发投入效率问题。在理论分析基础上,选取中国制造业34个行业面板数据,对创新外部效应对企业研发投入的影响进行实证检验。理论分析结果主要为以下4点:

(1)若创新的净外部效应为正,则创新的正外部性即知识溢出对企业研发投入具有非单调影响。当行业研发处于较低水平时,企业研发投入随知识溢出增强而递增;当行业研发水平较高时,知识溢出增强会导致企业研发投入下降。

(2)若创新的净外部效应为正,则创新的负外部效应对企业研发投入也具有非单调影响,但作用方向与正外部效应相反。当行业研发处于较低水平时,企业研发投入随负外部效应增强而递减;当行业研发水平较高时,负外部性增强会导致企业研发投入上升。

(3)若创新的净外部效应为负,则正外部效应与负外部效应对企业研发投入的影响均是单调的,但二者作用方向相反。即当创新的净外部效应为负时,企业研发投入随正外部性增强而单调递增,但随负外部性增强而单调递减。

(4)当创新的净外部效应为零时,竞争均衡下的企业研发投入等于社会最优的研发投入。若创新具有正的净外部效应,竞争均衡下的企业研发投入低于社会最优水平;若创新的净外部效应为负,竞争均衡下的企业研发投入则高于社会最优水平。

基于理论推导和实证检验结果,本文提出以下政策建议:首先,政府需要合理设计知识产权保护制度。一般情况下,创新能够带来正向的净外部效应。对于研发投入较大行业,需要保证知识产权保护强度不能过低,这是因为知识产权保护强度提升有助于降低知识溢出水平。因此,在其它条件不变时,提高知识产权保护强度有利于激发高研发投入行业企业不断加大研发投入。但是对于研发投入较小行业而言,知识产权保护力度不能过大,否则会对企业研发投入产生较强抑制作用。因此,政府应该审时度势,根据实际情况设置合理的知识产权保护强度。其次,要坚定不移、持续推动市场化改革,打造竞争适度的市场营商环境。若由创新带来的知识溢出正外部效应大于其带来的竞争效应,会促进低研发投入行业增加研发投入,同时,抑制高研发投入行业增加研发投入,进而导致创新数量增长但是创新质量整体下降。因此,在强化知识产权保护以限制知识溢出的同时,需要不断扩大对外开放、构建更加公平的市场竞争环境以强化技术创新的竞争效应,从而使创新数量和创新质量双双得到有效保证。最后,技术创新的外部效应对不同行业研发投入的影响具有差异性,需要构建高效可行的协同创新系统,促进中低技术行业和高技术行业联合发展,形成不同行业间、企业间技术转移与扩散机制,从而使技术创新充分发挥带动整体经济发展的驱动作用。