以文化相对主义探析中国书法史上的“异常”

2023-06-21□陈宁杨恒

□ 陈 宁 杨 恒

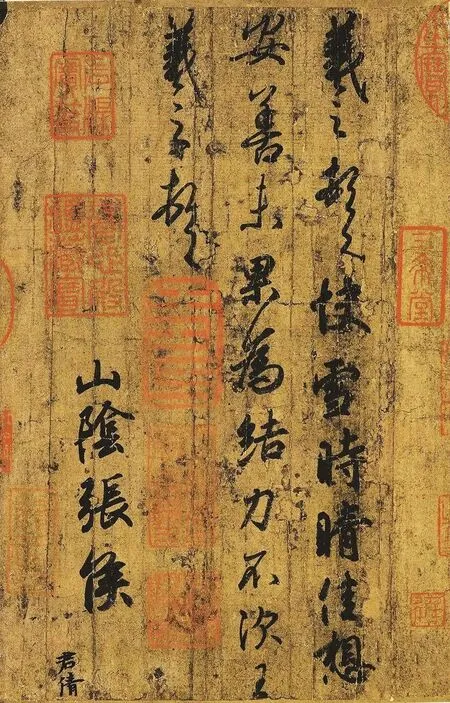

《快雪时晴帖》 王羲之

露丝·本尼迪克特的文化相对主义理论认为每种文化模式相对性极强,有其特殊的个性,还强调文化背景对人的重要作用,提出了一组“正常与异常”的独特理论,在一个社会中被认为是异常的,也许在另一个社会中备受推崇。观之于中国书法史,可以看到在主流书风盛行的时候,总有一些善于创新的书家出现,有些被时代认可成为新的主流,有些则成为当时的“异常”,但经过社会的变迁,最终被认可。比如“二王”书风一直为主流,而杨维桢的书法艺术虽在当时没有带来太大的影响,却在后世得到推崇,正好印证了本尼迪克特文化相对主义理论里所提出的“正常与异常”观点,这也为我们审视中国书法史的变迁提供了新的视角。

一、本尼迪克特的文化相对主义理论

露丝·本尼迪克特是美国当代著名的人类学家,其系统地提出了“文化模式”的理论,强调人的文化塑造与文化对人的影响。她认为人类文化发展的模式不是固定的,而是多种多样且带有各自显著特色的,“将一种文化看做具有个性而又行动一致的统一表现形态,不可能按预先确定的类型进行分类”①。她所说的文化模式在世界上几乎只存在一个,相对性极强,文化是个性扩大,每种文化都有自己独特的个性,是人类某方面潜在能力的突出表现,其研究的重点是文化相对主义。她在《北美的文化统一形态》一文中除继续完善她的文化模式论学说之外,还提出了一组新的对立概念,即关于“正常与异常”的独特理论:“在某一集团中,一旦开始了某种有方向性的小规模学习活动,它本身会在一定框架中向某一焦点严重倾斜,任何控制也改变不了这个趋势。在该社会生活的人大都采取同一立场,促进这种倾向。”②如果一个人的性格生来与所处文化的性格一致就很幸运,反之就会被视为异常。随后她在《人类学与异常》一文中又进一步发展了上述观点,文化背景是判断我们在这个社会中正常或是异常的根本,在一个社会中被认为是异常的,也许在另一个社会中备受推崇,这也是她文化相对论的重要思想。露丝·本尼迪克特的思想与马克思主义理论里的唯物辩证法有相通之处,一般寓于特殊之中,特殊在一定条件下也会转化为一般。除了看到每种文化因其独特的个性而呈现出不同的主旋律外,我们也应注意到在这种社会制度和常规惯例的延续过程中也会存在一些异常,这些异常会被当时的主流文化所排斥、否定,但随着社会的发展或时代的变革,一种文化被另一种文化取代主导地位或被另一种文化征服时,之前被称为异常的行为或现象就会被大多数人接受,而成为新的主流,从而向另一种文化模式转型。有些异常可能未被当时的主流社会所接受,但在历史的长河中由于其独特的文化特质,在社会条件成熟时对后世造成深远的影响,这也是文化由多元向一元转化的异代过程,异常也终被人们所认可。

本尼迪克特的文化模式论及其文化相对主义论在人类文化学史上占有重要的地位,在分析具体文化现象时会给人们以很大的启发。艺术与文化有着怎样的关系呢?“一方面艺术是文化大家庭的一份子,艺术的发展历程体现和反映人类文化发展的历史进程,……另一方面,艺术只是文化系统中的一部分,它的发展和变化肯定会受到文化大背景的制约和影响。”③就拿中国书法的历史来看,中国历史上存在着不同的艺术潮流,而随着社会发展和文化变迁,不同的艺术潮流会逐渐向一种主流的艺术风格转变,发展到一定程度,就会产生突变,新的艺术潮流会与之碰撞,一开始被主流艺术认为是“异常”的现象因其独特性和先进性逐渐被大众所接受,进而发展成新的艺术潮流。艺术的发展就是不断在多元中选择而变成一元主流的过程,异常流派或许会成为普遍现象推动艺术的发展,或许会因后继无人而短暂存在。而本尼迪克特没有看到文化发展的曲折性和进步性是相统一的,是其理论的缺陷之一。但她强调文化模式的历史个性,看到了每种文化的独特之处及正确对待了异于主流文化的特殊文化,这也是其进步之处,我们应辩证对待。用西方文化学的理论来分析中国书法史还未得到大家重视,本文就本尼迪克特的文化论学说,尤其是文化相对主义理论来分析中国书法史上的“异常”现象及主流与异常的关系。

仰韶文化中发现的甲骨文字

二、中国书法史的流变及“异常”现象

中国书法应肇始于商代的甲骨文,发展到西周时期,便是刻写、铸造在青铜器上的金文大篆,古拙苍劲、气势雄浑。秦汉时代,以小篆和隶书成为官方通行书体。到了魏晋时期我国书法艺术臻于成熟,书法从篆、隶、章草等古体书法开始向楷书、行书、今草演变,书法诸体皆备,名家辈出,如钟繇、卫夫人、陆机、王羲之、王献之、王珣等,并形成了颇具魏晋文化特色的家族书法流派。书法艺术发展到唐代迎来了巅峰时期,这一时期书法艺术注重法度,各体书法均得到发展,其中楷书与草书取得的成就巨大,涌现出的名家高手如“初唐四家”欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷,中唐书家颜真卿、张旭、怀素,晚唐书家柳公权等。宋代以崇文抑武为国策,使得文化艺术迎来了全面的繁荣,书法艺术成就最为突出者,是以“苏黄米蔡”为代表的“宋四家”的尚意书风,体现了文人书写的意趣,对清以至近现代书法艺术影响极为深远。南宋时期至元朝初期,尚意书风出现衰微局面,赵孟頫提出遵循古法、崇尚二王的思想,在其影响下出现了如鲜于枢、邓文原、康里巎巎等一大批知名书法家。经过他们的努力,元朝时期书坛呈现出一派清新雅正的风气,而元朝末期以杨维桢、倪瓒为代表的隐士书家群体摹古而不泥古,特异出奇,另开新风。明代书法,从风格流派讲,上学魏晋碑体、二王、颜柳,近学赵孟頫,形成一些艺术流派。早期由于公文需求和应对考试而出现的“台阁体”盛行一时,并影响到整个清代书坛;中期在阳明心学的影响下,明代士人逐渐摆脱思想禁锢,对文化艺术审美提出了新的要求,催生了吴门书派;晚明时期禅宗思想十分流行,从哲学到文学艺术,都表现出强烈的个性解放思潮,行书楷书以董其昌为代表,草书以刑侗、徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐等为代表。清代初期的书坛,延续着晚明革新的潮流,如傅山、王铎、朱耷;至清代中期帖学发展盛极,这一派书家以刘墉、梁同书、王文治、翁方纲等较为突出;从道光年间至清朝末年,则是碑学书法大放异彩的时期,代表书家如邓石如、伊秉绶、何绍基、赵之谦、吴熙载、吴昌硕等。

从中国书法发展历史中,我们可以从中总结出一些规律。首先,书法的字体由少到多逐渐五体完备,而各个朝代又崇尚不同的书体。如两汉书法作品多为隶书,魏晋南北朝时期,各书体趋于成熟,而行书大盛,唐朝由隶书发展而来的楷书达到顶峰。其次,书法的实用性相对突出。甲骨文最先便是用于占卜,而“台阁体”则是为了满足公文和考试的需求,行书的出现实现了日常生活中能又快又好地书写的需求。苏轼总结书体的演变规律时提出了“贵于速成,而从其易”④的观点,就是从实用性出发倡导书法的书写要提高速度,降低书写难度,以达到交流的目的。最后,当书法从实用性向艺术性转变,其审美特性从普遍性逐步走向特殊性,更具个性化,便派生出书法形式的多样化。如从篆书演进到隶书阶段派生出来的章草,又如在传统书法的基础上,用行书的笔意来书写楷体的赵孟頫书体,又如融汉隶和魏碑于一体的扬州八怪之一金农独创的“渴笔八分”的书法,再如以隶书参以行楷的郑板桥的“六分半书”等。各朝各代书法大家的艺术多具有独特性,如熟知的唐代张旭“颠张狂素”,狂草恣意,五代的杨凝式,号称杨疯子,还有北宋的米芾、黄庭坚,南宋的吴琚,元代的杨维桢、倪瓒,明代的黄道周、张瑞图、徐渭,清代王铎、傅山、朱耷等,大多个性乖张,在遍习各家的基础上,力求创新突变,不走程式化,有些成为模范对后世影响长久,有些则对某个阶段产生重大的影响,在那一段时期成为主流,这些都体现了艺术的多元化特征。“纵观中国书法之发展,实有书体之变迁与流派之殊异也。”⑤显著的往往是独特的,是从主流书法艺术中生变的反常特例,却因其成就巨大,受到人们的推崇和模仿,而演变成新的主流。

三、多元与一元的转化,异常对主流的影响

本尼迪克特认为文化是多元的,每一种文化都仅仅突出了人类潜在能力的某一部分。这里就存在一个多元与一元的关系,某种文化总是会进行个性选择,从而区别于其他文化而成为一元的文化。就如书法里也有多种书体、多个流派,魏晋以来王羲之和王献之父子开创新风尚,先后独享盛名,不仅王氏家族,整个世族阶层均风从影随,直到清代异峰突起的碑学盛行,才打破了这种单一的局面。帖学书法顺着“二王”逐渐形成一种主流,而这种主流中又有“异常”现象。本尼迪克特在《人类学与异常》一文中指出:“文化背景决定了在我们这个社会中关于行为正常或异常的判断。”⑥正常也好,异常也罢,是被主流文化所判断决定的。纵观中国书法史,与“二王”书风迥异的特例有很多,而元代的杨维桢是较突出的异常现象之一。下面试以“二王”和杨维桢为例,利用本尼迪克特的文化相对主义理论具体阐述中国书法史上多元与一元的关系、多元与一元之间相互交融转化的表现形式,主流之外的异常又是怎样影响主流书法艺术风格的。

东晋时期,王羲之和王献之父子的“二王”帖学书风在技法上开宗立派,对后世学者起到模范作用。“王羲之的书法师承,大致的线索是:少学卫夫人,得正书的技法。十余岁至二十岁,改师叔父王廙,得众体之技法。二十岁以后,师师之所师,正书、行书宗尚钟繇,草书效法张芝。”⑦王羲之从卫夫人那里学会了钟繇之法及卫氏数年习书之法,从传世作品中,我们可以了解到王羲之书法的姿媚风格的深厚根源正是来源于卫夫人。王羲之转益多师,后脱离卫夫人的书学,把自己置身于新的层面上。他在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中自述这一历史转折:“予少学卫夫人书,将谓大能。及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书;又之许下,见钟繇、梁鹄书,又之洛下,此见蔡邕《石经》三体书;又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》。始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,仍于众碑学习焉。”⑧由此可以看见王羲之志存高远、广闻博取又富于创造。钟繇之书尚翻,真书亦具分势,用笔尚外拓。王羲之学钟繇易翻为曲,减去分势,用笔内抵,不折而用转。王羲之对张芝的草书和钟繇的隶书都能“研精体势”,不泥于古,不背乎今。他把平生博览所得秦汉篆隶的各种笔法融入到真行草体中去,于是形成了魏晋时期的最佳体势,推陈出新,更为后代开辟了新的天地。其备精诸体,冶于一炉,风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀,其书风成为书法界的主流,备受人们推崇,后经唐太宗提倡,王书成为全国书法正统,影响深远。王献之是王羲之的第七个儿子,幼时从其父学书,后来取法于张芝,博采诸家,自创一格,尤以行草出众。唐张怀瓘在《书断》中评其各书体时说到:“子敬隶、行、草、章草、飞白五体俱入神,八分入能。”⑨可见他能用六种书体作书,取得了与其父并列的艺术地位和声望,是魏晋书法风格样式嬗变过程中推陈出新的成功典范。时势造英雄,文化对个人会起到很强的塑造作用,纵观魏晋时期整体书法风格,不难看出“二王”风格产生的社会文化背景。首先,魏晋书法上承两汉,书法艺术开始由写碑为主转变为以写帖为主,又极富创造活力,奠定了中国书法艺术的发展方向。其次,在这一时期,当权者推行“惟才是举”的选人制度,书法成为世家大族争能斗胜的方式之一,书法在这一背景下,取得了突出的成就,成为专门的艺术门类被人们重视。其三,楷、行、草等字体在广泛的应用中日渐完善,出现了许多极具影响力的大书家,在风格的开创和典范的树立上具有重要的意义,书法的理论性、实用性、艺术性都得到了增强。其四,当社会时机成熟时,在多种元素的互相碰撞中,人们对书法艺术性的需求和认识日益强化,“二王”书风便取代多元成为历史上的一元了。基于先前的隶书、汉简、章草及行书等书体,王羲之创立了彪炳千秋的“行狎书”,有了天下第一行书的《兰亭集序》,这种清新流美的书风为大众所深深喜爱。不同于王羲之流美的书风,王献之外拓的笔法更加开张、更加趋向大草书,因其变,而取得了与其父比肩的成就,只可惜传世作品不多。魏晋书法深刻地影响了历代书法,以“二王”为代表的帖学因用笔干净儒雅,书风清空雅正,成为中国书法史上的主流。

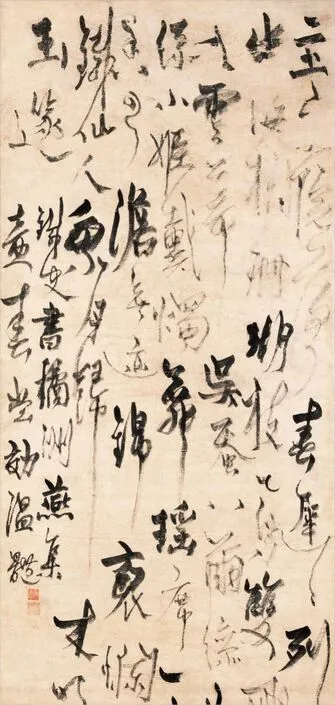

与传统“二王”主流书法艺术不同,元代的杨维桢是一个“异类”。元代书法艺术整体主张复古,崇尚宋唐,很少有自己的风格,如赵孟頫就是高举复古主义大旗的典型人物,追求以“不激不厉、中正平和”为典范的雅正书风,倡导回归“二王”的帖学书风。但到了元朝末期,社会矛盾加剧,豪强四起,许多文人退隐山林,浪迹于山水之间,以追求心灵上的超逸,所以他们的书法都特别强调个体,异于寻常,形成了中国书法史上独具特色的“隐士书家群体”。杨维桢就是其中个性风格最为突出的一位,他在笔法、字法、体势、章法的处理上,能突破前人,具有极强的创变精神,开创了新的审美典型。笔法上,“杨维桢在精研传统笔法的基础上,在其激昂的挥写中,中侧锋互用并加入偏锋用笔,以飞白笔意营造空灵之境,以章草笔法来彰显古趣,个性鲜明独特,迥异于前人。”⑩字法上,其书法字怪笔不怪,“无一字作正局”,但是笔笔中锋,而且不同于“提按用锋”而是“捻转用锋”,难度更大,写出来的线条是旋转式的。他把“二王”的书风和章草做了很好的对接糅合,创“铁崖体”,纵横豪迈,变幻莫测。体势上,强化字内空间的疏密对比,端庄与欹侧相杂,追求作品的生拙古趣和夸张变形,既是其崇古尚奇的个性使然,也是其高蹈情怀的真实写照。章法上的创变,表现在乱石铺街的组合和虚实相生上。“乱石铺街”正是杨维桢的独创,而“虚实相生”则使作品产生了极为丰富的层次对比。杨维桢以其旷达的个性,率性的书写,在笔法、字法、章法上都极具创变,异于主流,形成了鲜明的个人风格,不衫不履,意致洒然,纷披老笔。“杨维桢的书法,也给明代以后重个性、主表现的书家开了先河。他的书法,虽无法像赵孟頫那样被当成楷模来学,但在书法风格上他对后世的影响较大。明代以后,如徐渭、祝允明、张瑞图、倪元璐、黄道周、王铎、傅山甚至扬州八怪等,他们创造了各自独具个性的书法风格,但都古雅纵逸,气势豪迈,这种颇具浪漫主义特质的书风,其开启者正是杨维桢。”⑪但后世对杨维桢的评价褒贬不一,对其贬低者如祝枝山,他认为杨维桢书法不伦不类,偏离了正统,落入险怪之途;对其褒扬者如王世贞,他从杨维桢的书法中读出了遒逸之气,并以“散僧入圣”赞之。清代刘璋说他的行草“虽未合格,然清劲可喜”⑫,显然是站在传统立场上观照的。杨维桢诗名卓著,他将其“诗本性情”说注入书法理论,注重人格卓立,形成了书本性情的书风理论基础。“作为元代书学思想,杨维桢的性情说无疑是一首回旋激荡的交响乐曲的一个响亮的结句。”⑬杨维桢因其诗名出众而被忽视了书名,于其自己也不以为然,当时他的书法售价极低,虽有宋克等人对其书法艺术进行继承,但在明、清两朝“铁崖体”的社会认可度并不高。直到二十世纪八十年代改革开放时期,思想空前活跃,艺术又重回神圣的殿堂,全国上下掀起了一股书法热潮,帖学与碑学交融,风格多样,书法展不断,“展厅效应”强调技法的丰富性、夺人眼球的表现力。这时,杨维桢在技法上的“异常”,才受到越来越多人的推崇和学习,甚至其书法理论也受到人们重视,出现了很多追随者和理论研究者。杨维桢书法和其书论得到了很好的传承和发扬,其书风跨越数代为大家所关注和接受,成为了热门。现代书法家姜寿田认为:“真正代表元一代书法高度的不是赵孟頫,而是杨维桢。”⑭这简直颠覆了人们对元代书法的认知。杨维桢的书法因其独特的“异常”成为了元代乃至整个书法史上一座孤傲的奇峰。

书法家杨维桢个性鲜明的草书

四、结论

18 世纪萌芽于欧洲的文化相对主义理论,坚持从人的创造活动出发,来构建历史本体论,开启了与近代理性主义相对立的哲学传统。文化相对主义平等看待各种文化,保持了文化的多元性,促进了世界文化的多元繁荣。文化相对主义理论应用于诸多文化领域,使诸多领域内的学者打破固有的思想枷锁,重新审视“异文化”的价值。其局限性就在于割裂了文化的绝对性和相对性,一种文化的内容只能在它本身的价值体系内用它的价值标准来衡量,没有意识到整体范围的衡量标准是不一样的。有时多元和一元会同时存在并相互转化,而个性鲜明的“异常”也只是相对而言,在不同的社会环境和标准下“异常”有时会转化为主流。中国书法史出现的“二王”帖学书风现象,就是书家从多元古法中继承与创新,最终形成了自己独特的书风,被绝大多数书者认可和追随,成为了主流。而杨维桢因其“异常”并没有那么顺利成为主流。⑮狷介的个性造成了灵魂的裂变,内心与现实社会进行激烈碰撞,书法成了杨维桢情绪宣泄的工具。随着王阳明“心学”、李贽“童心说”的出现,明代的人们更强调追求“真我”,书法的发展必然受到影响,开始注重个性解放、抒发情感并独创特异,这在杨维桢的艺术观中体现得比较明显,同时也证明个性是从共性中滋生而来,个人要受当时文化思潮的影响。但杨维桢学习古法的同时注重个性的展现,他尽可能与时风拉开差距,这在他狷狂率真的章草书法中表现突出。李东阳在《怀麓堂集》中云:“铁崖不以书名,而矫杰横发,称其为人。”⑯由于受明代社会现实和思想意识的影响,杨维桢的书法未被人们所重视,但晚明时期注重个性解放、注重情感和独创的书风变革对中国传统书法产生了重大影响。正是因为每个人的书风不尽相同,才使得中国书法史熠熠生辉,“异常”经过时代的洗礼也最终成为了永恒。

注释:

①绫部恒雄编,中国社科院人类文化研究所译:《人类文化学的十五种理论》,北京:国际文化出版公司,1988年版,第39 页。

②绫部恒雄编:《人类文化学的十五种理论》,第44 页。

③陈建男、田冬云、汤旭坤编著:《艺术概论》,北京:中国电影出版社,2015 年版,第46 页。

④苏轼:《苏子瞻始皇论》,姚鼐纂集,胡士明、李祚唐标校:《国学典藏·古文辞类纂》,上海古籍出版社,2016年版,第62 页。

⑤朱天曙:《中国书法史》,《卞孝萱先生原序》,中华书局2020 年版,第1 页。

⑥绫部恒雄编:《人类文化学的十五种理论》,第44 页。

⑦刘涛著:《中国书法史》魏晋南北朝卷,南京:江苏教育出版社,2002 年版,第190 页。

⑧姜正成主编:《中华圣贤传奇系列·翰墨风流:王羲之》,北京:中国财富出版社,2016 年版,第203 页。

⑨杨成寅主编:《中国历代书法理论评注·隋唐卷》,杭州:杭州出版社,2016 年版,第181 页。

⑩边学斌:《论杨维桢书风的创变及审美接受》,《江苏理工学院学报》,2018 年10 月。

⑪杨尔:《杨维桢书风特征及成因》,《中国书法》,2016 年9 月,第136 页。

⑫黄惇著:《中国书法史》元明卷,南京:江苏教育出版社,2002 年版,第120 页。

⑬姜寿田主编:《中国书法批评史》,杭州:中国美术学院出版社,1997 年版,第240 页。

⑭姜寿田:《现代书法家批评》,郑州:河南美术出版社,2005 年版,第65 页。

⑮王昌宇:《“以古为古”与“以古为新”——论赵孟頫与杨维桢书法复古思想之异同》,《书法》,2013 年5 月,第109 页。

⑯李东阳:《怀麓堂集》,上海:上海古籍出版社,1991 年版,第161 页。