小学数学运算一致性的教学理解

2023-05-19刘久成

【摘 要】《义务教育数学课程标准(2022年版)》将数的认识与数的运算進行了整合,对数与运算的教学提出了新的要求。加深对数概念的一致性、运算意义的关联性、数与运算的整体性、算理和算法的一致性、运算规律的共通性的教学理解,将有助于教师把握新课标精神,引导学生探索运算一致性,促进学生加强知识间的相互联系,从而使学生形成更为整体而结构化的数学知识。

【关键词】小学数学;运算教学;数的运算;运算一致性

【中图分类号】G623.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)14-0024-04

【作者简介】刘久成,扬州大学(江苏扬州,225002)教育科学学院教授,博士生导师,主要研究方向:数学课程与教学论研究。

培养小学生的运算能力是历次课程改革不容回避的问题,重视发展学生的运算能力,是我国数学教学的特色所在。然而,从教材和教学的实际来看,认数始终作为运算的前提条件,不同数的认识有不同的背景和独特的方法。比如,整数(指自然数)强调计数,小数注重联系现实生活,分数强调等分事物。数的运算也有各自的算理,对整数、小数、分数的算法也进行了不同的归纳。总之,算理未能凸显数的意义和本质,算法之间也缺乏联系。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出课程内容要进行结构化整合,把“数的认识”与“数的运算”整合为“数与运算”这一个主题,包括整数、小数、分数的认识及其四则运算。如此,沟通了数的概念与数的运算之间的关联,有助于学生从整体上理解数与运算的知识和方法,感悟数与运算之间的密切联系,体会数的运算本质上的一致性,也将促进学生数感、符号意识、运算能力、推理意识等核心素养的提升。如何理解落实这一新的要求,引导学生对运算一致性进行探索,促进学生加强知识间的相互联系和对数学本质的认识,从而使其形成更为整体而结构化的数学知识呢?笔者认为,可以从以下几个方面着手展开探索。

一、数概念的一致性

数量来自对事物(事件、物体)量的表达,而数正是对数量抽象化的结果。小学生所认识的数主要是整数、分数和小数,这些都是对现实世界事物数量的抽象,对它们的认识是学习数学最重要的基础。

数的形成经历了一个漫长的过程,从实物符号记数到象形符号记数,再到数字符号记数。记数方法也多种多样,如采用加减法原则的罗马数字记数制、采用位值原则的阿拉伯数字记数制等。采用位值原则的十进制计数法由于只要1、2……9、0十个数字以及计数单位就能表示任意大小的数而被普遍采用。可以说,十进制计数法是数学史上无与伦比的光辉成就。从数的构造来看,计数单位是构造数的基础,也是认数的关键,有了计数单位,同一个数字出现在不同的数位上就表示不同大小的数。

认识整数时,1~9的认识比较容易,10的认识就相对比较困难。9加1是十个1,十个1是1个“十”,1个“十”如何表示呢?用1来表示就会与1个“一”相混淆,如果用太多符号表示也不方便,这时人们想到用“10”来表示。十位上的“1”表示1个“十”,个位上的“0”表示没有,是用来占位的。这样,学生能感受到十进制计数法的特点,认识到位置值的重要性以及“0”占位的必要性。随着认数的扩大,由一个一个地数到十个十个地数、百个百个地数……学生感受到记数的过程就是计数单位的创造过程,计数单位的重要性也就凸显出来了。

分数的产生来源于多方面的需要,分数不仅可以比较大小,而且具有运算功能。认识分数时,分数的计数单位(也就是分数单位)同样是表示分数的关键。任何一个分数都是若干个分数单位的累加。分数单位虽有大小之分,但不是十进制,也没有明确的倍数关系,教材和教学对此都强调不够,以至于学生认识不到分数也有计数单位。

小数是基于十进分数定义的,具有十进位制的特点,可以与整数一起构成一个完整的位值制系统。每一个整数或小数的大小,不仅取决于表示它的数字符号,还取决于这些数字符号所在的位置值,即它的计数单位。

因此,计数单位是构造数的共同基础,整数、小数、分数都可以看作计数单位的“组装”,认识数的核心在于认识计数单位,计数单位的统领作用是数概念的一致性所在。

二、运算意义的关联性

数概念是运算的基础,通过运算不仅能反映引进数的价值,而且可以加深对数概念的理解。集合论是现代数学的基础,自然数的四则运算都可以基于集合的基数理论和序数理论进行定义。

在基数理论中,自然数的加法的和是指两个不相交的有限集合A、B的并集C的基数;自然数的减法的差是指一个有限集合A与其子集B的差集C的基数;自然数的加法与减法的结果都可以通过数数获得,既可以数并集与差集中元素的个数,也可以在集合A的基数上继续数出b个1来,或者在集合A的基数上往回数出b个1来。“一”是最基本的计数单位,这一点小学生容易理解,小学数学教材中通常也是这样帮助学生理解加减法意义的。

自然数的乘法同样可以用集合的基数来定义。两个有限集合A、B的基数分别是a、b,由A中取一个元素u,B中取一个元素v,组成一个有序数对(u、v),所有这样的有序数对构成的集合称为A和B的笛卡尔乘积集合A×B(也叫直积集合A×B),其基数就是a与b的积。在小学数学教材里,乘法是用“同数连加”的方法来定义的,其实两者可以统一起来。比如,3+3+3+3按同数连加表示成3×4或4×3,也可以表示成每排有3个○,共4排,形象地表示成一个方阵,这就形成了笛卡尔乘积集合。

自然数的除法是指把有限集合C(基数c)恰好分成a个有相同基数b的子集B,记作c÷b=a。分成a个有相同基数b的子集,表明从c中连续减去a个b,所以除法又可以看作“同数连减”。小学数学教材中除法的引入通常结合分东西,“每份分得同样多,可以分成几份?”就运用了除法的集合意义。这样理解除法比较直观,具有可操作性,也利于学生感受除法的实际价值。

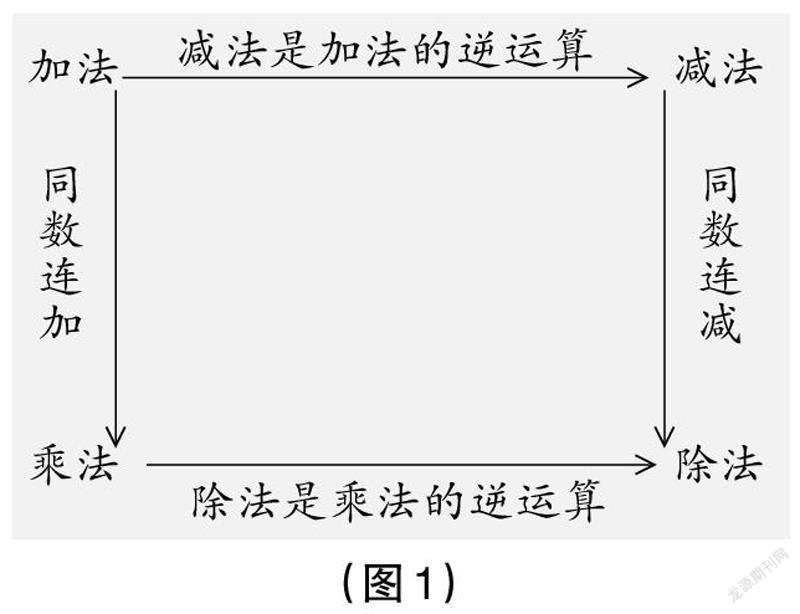

数的运算从更抽象的层面都可以看作集合A×A到A的对应,也就是对于集合A×A中的序偶(a1,a2),集合A中都有唯一確定的元素a与之对应,我们就说集合A上定义了一种运算。这也反映了数的运算在高阶抽象层面上的一致性。小学数学中所说的运算,是指定义在整数、小数、分数集合上的运算,包括加法、减法、乘法和除法四则运算,也称算术运算。它们之间的关系可以通过下图1简单加以表明。可见,减法和乘法是在加法的基础上衍生出来的,除法既可以看作同数连减的简便运算,也可以看作乘法的逆运算,所以,加法是其他三种运算的基础。

从集合的序数意义出发,也可以给出自然数四则运算的定义。由于基数意义下的四则运算相对直观,易于理解,通常为小学数学教材所采用。

三、数与运算的整体性

首先,我们必须看到数与运算密切相关,数失去运算也就没有意义了。数的认识包括数的表达与数的大小,整数、小数的表达有赖于记数符号和位值概念,任何一个整数或小数都是不同计数单位的数相加的结果,而每一个位置上的数又都是该数字值与其位置值的积,如个位上的3是3×1的积,十位上的3是3×10的积,百位上的3是3×100的积。因此,整数或小数的认识离不开运算。同样,任何一个分数也都可以看作由几个分数单位相加得到的,如3/5是3个1/5相加的结果,这可以通过图形直观来说明。数的大小也与运算有关,如在自然数的认识中,通过自然数的“直接后继”(+1)得到后续自然数,这便在定义自然数时给出了自然数的加法。随着认数增大,出现更大的计数单位“十”“百”“千”“万”等。不难看出,整数、小数的加减法本质上是相同计数单位的数的累加与递减;分数相加减时,从分数的意义出发,需要统一分数单位。因此,无论是整数、小数还是分数的认识,都与运算密不可分。

其次,数的认识与运算分别是陈述性知识与程序性知识。教育心理学研究表明,陈述性知识是学习程序性知识的前提条件,程序性知识的形成会促进新的陈述性知识的掌握。因此,单纯教学数的概念意义不大。有学者指出,只向学生传授陈述性知识是远远不够的,必须把陈述性知识的教学与程序性知识的训练有机结合起来。[1]学习四则运算必须通过理解算理达到掌握算法,而对算理的理解必须依据对数的意义和运算意义的理解,就像整数、小数和分数相加减,都要归结为相同计数单位(分数单位)上的数相加减。让学生从数的意义和计数单位的视角理解算理,建立起概念性知识和程序性知识的联系,有助于他们形成整体性的知识结构。

四、算理和算法的一致性

审视历次教学大纲或课程标准,都强调算理、算法的重要性。算法是指在解相同类型的计算或问题的时候,按照一定的计算方法和步骤总能得到结果的程序。[2]算理则是指说明这种程序的合理性或理论依据。

在小学数学四则运算中,整数加减法强调相同数位对齐,小数加减法强调小数点对齐,分数加减法则强调分母相同才能直接相加减。其中,算法的一致性是明显的,也就是要求相同计数单位的数才能直接相加减。其算理在于,整数、小数、分数的四则运算本质上都是对计数单位进行运算,加减法表现为对计数单位的累加或递减,由于乘法是“同数连加”,除法是“同数连减”,作为加减法的高级运算,乘除法仍然可以看作对计数单位的累加或递减,在算理上是一致的。从另一个角度来看,比如,整数乘法也可以通过将乘数拆分成不同计数单位的数的和,再依据运算律进行运算,如24×3=(2×10+4×1)×(3×1)=(2×3)×(10×1)+(4×3)×(1×1)。也就是计数单位上的数与计数单位上的数相乘,计数单位与计数单位相乘,再把相同计数单位上的数合起来。这样的横式展示了整数乘法的算理,小数乘法、分数乘法以及除法运算的算理也可以类似说明。不过,如此说明需要以运算律和有关运算性质为基础,适合在中高年级的适当阶段或单元复习整理时进行概括,这也是新课标在第二、三学段的“教学提示”中提出要求的原因所在。

五、运算规律的共通性

规律是指事物之间内在的必然联系。整数、小数和分数的四则运算有许多规律性知识,比如,加法交换律、结合律,乘法交换律、结合律、分配律,乘法运算中积的变化规律,除法运算的商不变性质等,将它们加以联系和贯通,有助于学生加深对运算意义及运算规律的本质认识,并进行有效迁移。

比如,在整数运算中总结出来的加法交换律、加法结合律、乘法交换律等,随着数域的扩大,常常直接拿来使用,一般不进行说理或证明。其实这正是让学生感受和理解算法一致性的素材。比如,整数乘法交换律对于分数乘法而言同样适用,我们可以结合图形直观稍作说明:1/3×1/4,可以表示先分一个矩形的1/3,再分其中的1/4;也可以表示先分这个矩形的1/4,再分其中的1/3。由此可见,1/3×1/4=1/4×1/3是相等的。对此,学生是不难理解的。

再如,商不变的性质是在整数除法中总结出来的重要规律,不仅可以用于整数除法运算的简化,也适用于小数除法和分数除法运算,在整数、小数和分数除法中具有共通性,这一点不难理解。此外,商不变的性质在除法、分数、比中也具有共通性。我们知道,除法、分数、比这三个概念的来源不同,除法是作为乘法的逆运算引进的,在已知积和一个因数时求另一个因数;分数通常为了表示平均分时部分与整体的关系,或者说表示除法运算的结果;比实际上是把两个量进行比较,以一个量去衡量另一个量,当两个量的顺序调换时,就会得到另一个比。三者的概念有一定区别,但它们又联系密切,可以从“测量”的角度加以统一。当用一条较短的线段a去测量另一条较长的线段b时,如果测量三次刚好量尽,我们可以说:线段b的长与线段a的长的比是3∶1;用除法运算来说就是线段b中包含有3个线段a;用分数来说就是线段b的长是3份而线段a的长只占1份,线段a的长是线段b的长的1/3,或者说,线段b的长是线段a的长的3/1。由于这三个概念可以表达同一件事,具有共通性,相应地,除法的商不变性质、分数的基本性质、比的基本性质也就可以统一起来。如果把分数线和比号看作除号,那么分数的基本性质、比的基本性质和除法的商不变性质就是一致的。即除法中的被除数和除数,分数中的分子和分母,比的前项和后项,都同时乘或除以一个相同的数(0除外),其结果不变。这种一致性还体现了数学中“变中不变”的思想,从运动和变化中发现不变的因素,从看似不同的事物中寻找共同的特征,是数学学习的重要方法。

【参考文献】

[1]张大均.教育心理学[M].北京:人民教育出版社,2004:148.

[2]张奠宙,孔凡哲,黄建弘,等.小学数学研究[M].北京:高等教育出版社,2009:292.