利用数学技巧处理斜面上的平抛运动教学设计

2023-02-23陈婧

作者简介:陈婧(1991—),女,汉族,江苏盐城人,本科,中小学二级,高中物理教师,研究方向:物理教学。

一、教学目标

1.掌握平抛运动的基本规律和解题思路,理解平抛运动的概念、特点及三种基本模型的解题思路。

2.讓学生自主总结平抛运动的相关知识,学会使用数学技巧处理斜面上的平抛运动,理解斜面角度与运动轨迹的关系,提高学生自主归纳知识和总结梳理的意识,培养学生的逻辑思维能力和解决问题的能力,同时提升学生的数学应用能力。

3.通过小组合作探究,培养学生实事求是的科学态度、团队合作与创新的意识。

二、教学重点

理解平抛运动相关知识及解题思路;利用数学技巧处理斜面上的平抛运动。

三、教学难点

将平抛运动的相关知识运用到三种模型中去解决相关问题。了解斜面倾角、初速度、抛出点高度等因素对平抛运动轨迹的影响。

四、教材分析

本节知识是高一物理必修二的内容,为了提高学生分析问题、解决问题的能力,特意把平抛运动的相关知识和三种常用的模型放在一起进行讲解,让学生理解平抛运动的基本概念和规律。然后再逐个讲解相关的知识点,让学生对这部分知识先有整体上的认识,从而学会利用数学技巧处理斜面上的平抛运动,包括三角函数、解析几何等。

五、学情分析

高一年级的学生具有一定的理论推导能力,且之前已经学习过直线运动,这节课的基本方法也就是化曲为直,对学生来说难度不大,通过以小组为合作单位,学生可以在互相帮助中完成学习目标。

六、教学过程

环节一:课堂导入(5分钟)

师:同学们,我们之前学习了平抛运动的基本概念和规律,今天我们将学习如何利用数学技巧处理斜面上的平抛运动。那么大家能否简单描述一下平抛运动的特点呢?

生:平抛运动是指物体以一定的初速度沿水平方向抛出,在重力的作用下沿着曲线轨迹运动。其轨迹是一段抛物线,初速度越大,飞行距离越远。

师:非常好,那么今天我们要学习如何利用数学技巧处理斜面上的平抛运动。首先,我们来探讨一下斜面上平抛运动的规律。

(设计意图:温故而知新。这一环节既是对之前所学知识的巩固,又为新知识的学习做了一定的铺垫,贴合学生的心理发展特点,有利于提高学生的上课效率,从而激发学生的物理学习热情和探究欲望。)

环节二:新课讲解(20分钟)

师:对于斜面上的平抛运动,我们可以将其分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。要解决这类问题,我们需要使用一些数学技巧,如我们在初中时就学过的三角函数和解析几何,大家还有印象吗?

生(齐):有。

师:首先,三角函数的应用:在处理斜面上的平抛运动时,我们需要使用角度和长度之间的关系。例如,我们知道角度的正切值等于位移与速度的比值。通过这个关系,我们可以找到物体的运动轨迹。其次,解析几何的应用:解析几何是一种用代数方法研究几何问题的方法。在处理斜面上的平抛运动时,我们可以使用解析几何的方法来描述物体的运动轨迹。例如,我们可以使用参数方程来表示物体的运动轨迹,其中参数可以是时间、速度等。

生:老师,我明白了,但是我还是不太清楚如何具体应用这些数学技巧来处理问题。

师:没关系,接下来我们看一个具体的例子,通过解决实际问题来进一步理解如何使用数学技巧处理斜面上的平抛运动。

(设计意图:这一环节通过引入数学技巧,有助于增加学生的思维深度,开发学生的智力,提高学生对基础知识的掌握能力。)

环节三:探索规律(15分钟)

师:(如图1)假设有一个斜面,其倾斜角为θ,一个物体从该斜面的顶端以一定的初速度水平抛出。我们要找出物体的运动轨迹和落地点离斜面的距离,该怎么求?

■

图1

生:我们可以将这个问题分解为水平方向和竖直方向的两个运动。在水平方向上,物体做匀速直线运动;在竖直方向上,物体做自由落体运动。

师:对于平抛运动,我们经常会和斜面结合起来,求解此类问题的关键就是挖掘其中隐含的几何关系,常见的模型有:顺着斜面平抛和对着斜面平抛。大家都见过滑雪吧?滑雪时经常是从一个山坡腾空而起最后落到斜面上,这样的问题里,落地的时间、位移和速度该如何计算呢?

这个问题可以抽象来看,考虑有一个足够长的斜面,倾斜角为θ,物体从斜面上某点以初速度v0平抛出去,最后落到斜面上,求物体在空中的时间t,位移s和落地速度v。这个和之前的垂直落到地面上不同,水平位移和竖直位移都是未知的,但是知道水平位移和竖直位移的关系,只要这个人或者物体可以落在斜面上,那么他们的位移方向就是相同的,也就是说位移偏转角都等于底角θ,那么我们的方法就是分解位移,水平方向上的位移即x=v0 t,竖直方向的位移即y=1/2gt2,那么位移偏转角的正切值tanθ=y/x,由此可得:t=2v0tanθ/g。(其中,g是重力加速度)也就是说,只要人或者物可以落在斜面上,那么时间t和小球平放的初速度v0是成正比的。除了这个位移方向相同,很显然速度和水平方向的夹角也是相同的,因为速度偏转角的正切值是位移偏转角正切值的2倍,进而我们可以推出速度和斜面之间的夹角也是相同的,也就是说所有速度方向都平行。(如图2所示)

■

图2

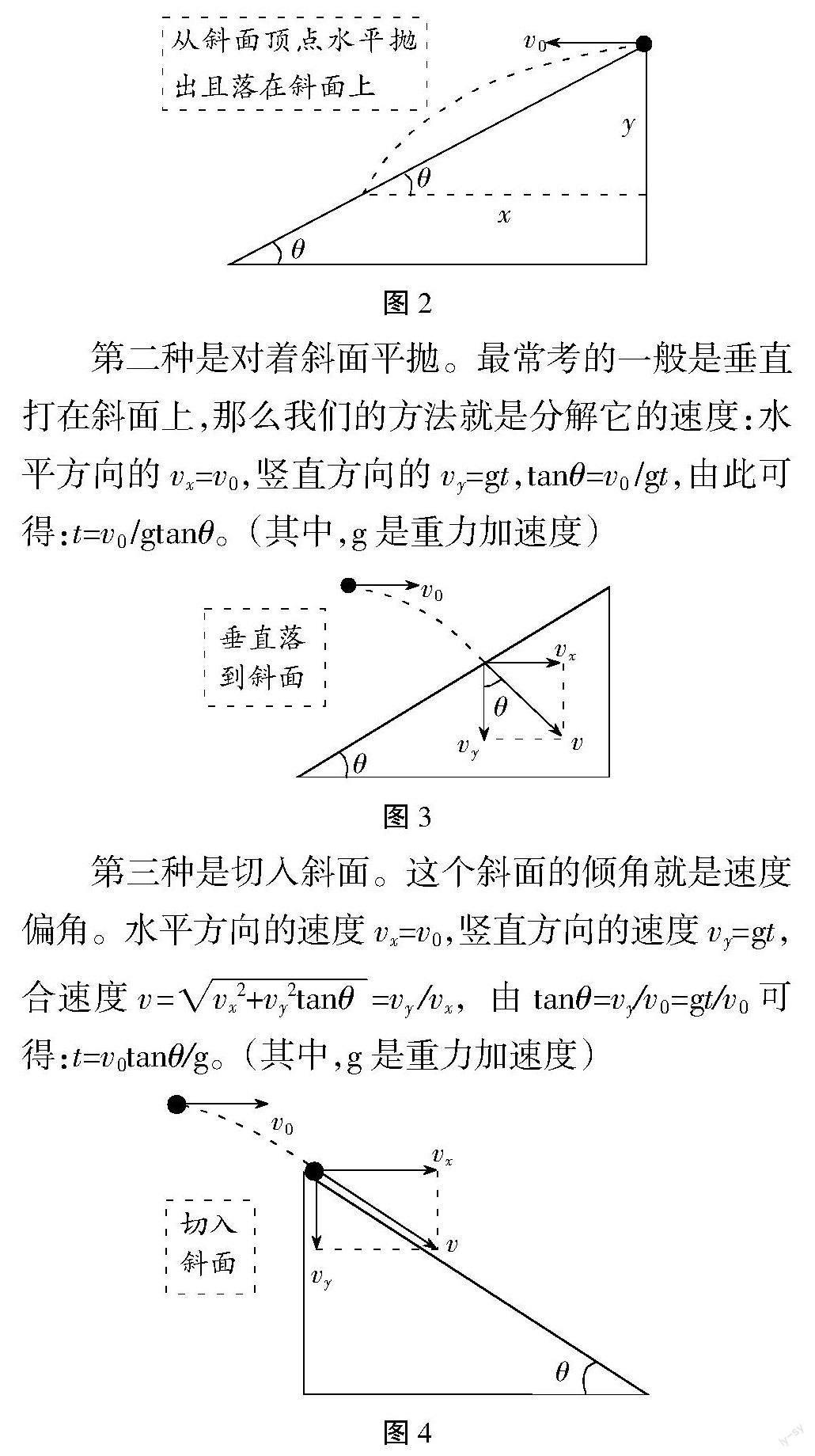

第二种是对着斜面平抛。最常考的一般是垂直打在斜面上,那么我们的方法就是分解它的速度:水平方向的vx=v0,竖直方向的vy=gt,tanθ=v0 /gt,由此可得:t=v0 /gtanθ。(其中,g是重力加速度)

■

图3

第三种是切入斜面。这个斜面的倾角就是速度偏角。水平方向的速度vx=v0,竖直方向的速度vy=gt,合速度v=■=vy /vx,由tanθ=vy/v0=gt/v0可得:t=v0tanθ/g。(其中,g是重力加速度)

■

图4

(设计意图:通过画图,让学生观察,从而将之前学习过的相关数学解题方法和思路自然地引进来,帮助学生更好地得出斜面上平抛运动的规律,同时便于其轻松解决物理问题。)

环节四:巩固提高

例1:[2018全国三卷,17,6分]在一斜面顶端,将甲、乙两个小球分别以v和v/2的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的( )

A.2倍

B.4倍

C.6倍

D.8倍

师:谁来帮大家分析一下这道题的解题思路?

生:这个题的关键是已经落在了斜面上,也就是说位移方向都是相同的,那它速度的偏转角也是一样的,我们就可以把速度分解为水平方向和竖直方向,那么乙的初速度是甲的一半,乙的合速度也应该是甲的一半,所以甲落到斜面上的速度是乙落到斜面时的2倍。因此,选择A。

师:有没有不同的意见?大家都听懂了吗?

生(齐):听懂了。

师:好,那么我们接着看第二题。

例2:(2016·沈阳一模)如图5所示,斜面固定在水平面上,两个小球分别从斜面底端O点正上方A、B两点向右水平抛出,B为AO连线的中点,最后两球都垂直落在斜面上,A、B两球击中斜面位置到O点的距离之比为( )

■

图5

A.■∶1 B.2∶1

C.4∶■ D.4∶1

师:这是一道平抛与斜面组合题,大家看完题后有什么好的思路请说一说。

生:我用的是几何方法,利用速度、位移与x方向夹角的正切值成2∶1关系,得出相似三角形,最后得出B答案。

生:我借助三角函数和一次函数解出来也是2∶1。

师:看来大家都认真思考了,真不错!这种好的学习状态继续保持!根据刚才的计算结果和数学模型,同学们已经成功得出了斜面上平抛运动的规律以及解题方法。现在我们来总结一下本节课的内容。

(设计意图:通过历年的典型试题引导学生积极思考、大胆探究,从而锻炼学生的物理观察能力、分析能力和归纳能力,进一步巩固和加深学生对本节课知识的理解。)

环节五:课堂小结及作业

课堂小结:本节课我们主要学习了利用数学中的三角函数以及圆的知识来解决斜面上的平抛运动,谁能给大家说说你有什么收获?

生:对于斜面上的平抛运动这种问题,如果是垂直打到斜面上,我们一般可以通过分解速度、构建速度矢量三角形的方法来解决;如果是落回斜面上,就是先分解位移,然后构建位移矢量三角形。

生:若想求初速度或者高,可以先设置未知数,根据物体运动的特点,结合三角函数,分别在垂直和竖直方向、沿斜面方向列出表达式,从而建立三元一次方程组来使问题迎刃而解。

作业:请大家课后收集一些生活中有关平抛运动的例子,下节课在课堂上分享。

(设计意图:帮助学生形成系统的物理知识体系,加深学生对斜面上平抛运动的理解,同时也能够提高学生收集信息与整理归纳的能力,帮助学生养成勤于思考的好习惯。)

七、教学反思

首先在导入环节,我通过多媒体课件播放生活中常见的滑雪现象,从而让学生认识到什么是平抛运动,在学习平抛运动的基本概念时,我通过展示实物和图片使学生感知到生活处处有物理,进而也激发了学生的物理学习兴趣。

其次,在学习斜面上平抛运动的规律时,我通过带领大家观察,让他们思考、讨论,从而进一步理解斜面平抛运动的规律。在总结斜面平抛运动规律和解题方法时,我通过具体的例题让学生灵活运用所學,从而进一步提升他们的学习能力。

最后,在课堂巩固和提高环节,学生亲自动手观察和分析,从而更好地巩固本节课所学知识。同时通过小组合作提高学生的物理学习热情以及团队合作能力和探究能力,让学生进一步体会到物理知识的魅力。在今后的物理教学中,我还需要进一步做好教学反思,认真钻研新的教学方法,从而帮助学生更好地学习物理,激发他们的物理学习兴趣。

(作者单位:江苏省南京市雨花台中学)

编辑:赵飞飞