针刺对象认知水平与得气的关系*

2023-01-15赵云龙

赵云龙

(保山中医药高等专科学校中医学院,云南 保山678000)

得气是毫针刺法操作过程中的重要环节,是以候气、催气、行气为基础,同时又是实施针刺补泻的前提,关乎针灸治疗的效果。然而在针刺过程中有诸多因素对得气产生影响,笔者在长期的针法灸法实训教学中观察到:除医者治神、正确取穴、针刺手法、针刺角度、针刺深度、患者治神及环境因素外,针刺对象的认知水平与得气关系密切,通过研究,笔者认为得气的影响因素应还包括针刺对象对针刺的认知水平。

在针灸学、针法灸法实践教学过程中,针刺同一个腧穴,学生对得气的反应千差万别,其中有的学生在毫针刚刚刺入皮下就表示有酸、麻、胀、重等得气反应,待操作者放开针柄毫针立即倒下;有的学生在进针后无论如何行针都不会出现酸、麻、胀、重等得气反应;有的学生则只有痛的反应,为了解学生认知水平与得气的关系,本研究对保山中医药高等专科学校不同专业、不同年级的学生做了调查分析。

1 资料与方法

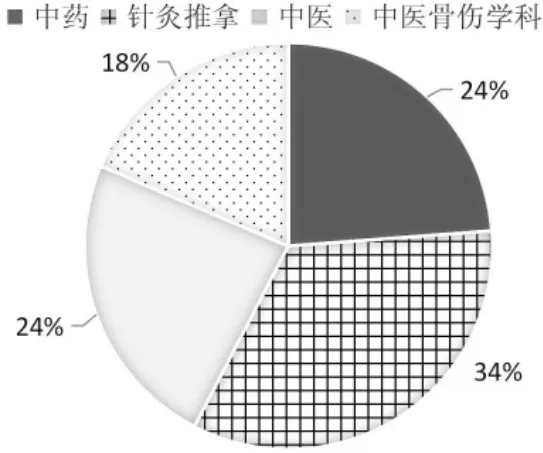

1.1 一般资料 在保山中医药高等专科学校2019级和2020级中医学、针灸推拿学、中医骨伤学、中药学4个专业中招募志愿者420名,其中刚报到未学习医学相关知识的一年级新生210名,已通过各种渠道了解针灸的二年级学生210名。420名志愿者中男女比例为77∶133,年龄18~21岁,各专业志愿者人数比例=该专业人数/总人数×100%。见图1。

图1 各专业志愿者人数比例

1.2 研究方法

1.2.1 针刺前准备 术者为1名具有11年针灸实训教学经验的教师。志愿者取仰卧位,选择合谷(在手背,第2掌骨桡侧的中点处[1])、足三里(在小腿外侧,犊鼻下3寸,胫骨前嵴外1横指处,犊鼻与解溪连线上[1])2穴,医者双手用肥皂水洗净后再用75%乙醇棉球涂擦消毒,针刺腧穴先用2%碘酊由中心向外绕圈擦拭,再用75%乙醇棉签擦拭脱碘。

1.2.2 进针行针 针刺合谷穴选用单手进针法,以右手拇指、食指持住用0.35 mm×25 mm的毫针(长春爱康医疗器械有限公司,批号200804),针柄中段,中指指端紧靠合谷穴,指腹抵住针身中部,拇、食指向下用力,中指随之弯曲,将针刺入皮下16 mm左右;针刺足三里穴选用0.35 mm×50 mm的毫针(长春爱康医疗器械有限公司,批号200804)夹持进针法,以左手拇、食2指持消毒干棉球夹住针身下端,露出针尖2~3 mm,使针尖接触腧穴,右手拇指、食指持针柄,双手同时用力将针刺入腧穴皮下,然后右手持针柄将针刺深度调整至42.5 mm左右。针刺后每个穴位均施以提插法、捻转法2种基本行针手法,在进针、行针过程中术者一方面要仔细体会针下的感觉,另一方面要仔细观察志愿者的反应。

1.2.3 留针出针 术者指下有滞涩、沉紧等感觉后留针10 min,正常出针。

1.2.4 填写调查问卷 出针后让学生扫码进入问卷网参与问卷调查,各种感觉出现比例=该项所选人数/该年级总人数×100%。

2 结果

结果显示一年级学生和二年级学生对针刺的感觉存在较大差异。

一年级学生回答感觉到痛的占91.43%(192/210),比例最高,不能具体描述针刺感觉的占60.00%(126/210),麻感、胀感、酸感及重感的比例很低,而凉感、热感、触电感和蚁行感均未出现。各种感觉出现比例见图2。

图2 一年级学生接受针刺的感觉

二年级学生回答感觉到酸的比例最高,感觉到胀、麻、重、痛、触电感、蚁行感的比例均较高,而凉感和不能具体描述针刺感觉均未出现。各种感觉出现比例见图3。

图3 二年级学生接受针刺的感觉

3 讨论

3.1 得气的概念与临床表现 “得气”是中医针灸学术语,首见于《素问·离合真邪论》:“吸则内针,无令气忤,静以久留,无令邪布,吸则转针,以得气为故”。得气古称“气至”,近又称“针感”,是指毫针刺入腧穴一定深度后,施以一定的行针手法,使针刺部位获得经气感应[1]。《标幽赋》载:“轻滑慢而未来,沉涩紧而已至……气之至也,若鱼吞钩铒之浮沉,气未至也,如闲处幽堂之深邃”。关于得气的分类,著名针灸学家于书庄先生将得气分为酸胀感、麻与触电感、热感、凉感、抽搐感、痛感6类[2]。邱茂良教授将得气分为谷气和邪气[3]。目前,各版针灸学、刺法灸法学等针灸相关教材均将得气归纳为医患双方的感觉及反应,即患者、医者同步出现的主观感觉和针刺出现的客观指征:一方面针刺得气时患者自觉针刺部位有酸、麻、胀、重、热、凉、痒、痛、抽搐、蚁行等反应,还会出现传导、扩散等现象,术者能体会到针下沉紧、涩滞或针体颤动等反应;另一方面针刺得气时术者或患者能观察到临床上比较少见的针刺腧穴局部紧张凸起、穴位处肌肉跳动、循经性皮疹等改变。

3.2 得气的临床意义《灵枢·九针十二原》载:“刺之要,气至而有效,效之信,若风之吹云,明乎若见苍天,刺之道毕矣”。《标幽赋》载:“既至也,量寒热而留疾;未至也,据虚实而候气”。《难经·七十八难》载:“得气,因推而内之,是谓补;动而伸之,是谓泻”。《针灸大成》载:“针若得气速,则病易愈而效亦速也;若气来迟,则病难愈而有不治之忧”。《标幽赋》载:“气速至而速效,气迟至而不治”。可见得气是针刺产生治疗作用的关键[4],是判定医师针刺操作正确与否、患者经气盛衰、疾病预后转归、临床治疗效果有无的重要依据,也是针刺过程中进一步实施手法的基础。

3.3 得气与疼痛 2020年,国际疼痛学会(The International Association for the Study of Pain,IASP)将疼痛重新定义为:“Pain:An unpleasant sensory and emotional experience associated with,or resembling that associated with,actual or potential tissue damage”,中文译为“疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验,或与此相似的经历”[5]。可见得气不等于疼痛,得气是针刺操作过程中的重要环节,与针灸疗效密切相关,但针刺作为一种可见的、有形的、实际的伤害性刺激,产生疼痛也是必然的。陈德成认为不同的组织中均含有血管,当毫针刺入血管时患者都会出现疼痛,毫针刺入皮肤时患者的主要感觉是“痛”;刺入疏松结缔组织(浅筋膜)时,患者会有“胀”的感觉;刺入致密结缔组织(深筋膜)患者的感觉是“重”,该层主要是肌肉,患者还会感觉到“酸”,这一层还有丰富的神经,针尖触及神经时,患者也会出现“麻”的感觉;如果继续深入针尖会碰到骨膜和骨,患者会感到“剧痛”[6]。可见得气感在不同组织表现的方式或者患者的体会不一致,但不同组织都含有血管,当针刺到血管时均会表现出疼痛。孙路强等[7]通过针刺得气与疼痛的fMRI分析中发现,得气与疼痛无明显关联,不能判断相互关系。因此在针刺过程中产生的疼痛可能是伤害性刺激引起的疼痛,也可能是得气而导致的疼痛。

3.4 认知水平与得气的关系 一年级学生刚进入学校,还未接触中医尤其是针灸的相关知识,更不知道什么是得气、得气如何表现、当接受针刺时身体受到了伤害性刺激,这个已知的伤害性刺激使他产生不愉快的感觉,因此对于他们大多数人尤其是女性而言,针刺的感觉或者是得气就是疼痛,由于认知水平即使疼痛不明显有其他感觉也不能具体描述;二年级学生有的是按照专业人才培养方案系统学习针灸知识,有的参加社团(针推社)学习或通过其他方式学习针灸知识,他们通过不同的渠道学习了针灸知识,不同程度地了解得气的相关知识,对得气的认知水平比一年级较高,故针刺后即使没有到达穴位要求的深度,出现酸、胀、麻、重、痛、触电感、蚁行感的比例均较高。可见,得气的表现形式与针刺对象对针灸的认知水平相关。

4 小结

通过2个年级不同专业志愿者接受针刺的感觉,说明得气的表现形式与针刺对象对针灸的认知水平相关。建议:在今后的针灸教学中,应该告知学生得气的影响因素里还包括针刺对象对针灸知识的认知情况;在临床中,针刺前应该告知患者针刺得气的表现形式(或针刺会出现什么样的感觉),或者在针刺过程可以适当诱导患者产生得气感。