头针治疗卒中后运动功能障碍的量效和时效参数分析

2022-08-27郑应康王东岩董旭刘洋崔乃松佟丹张译尹王帅

郑应康,王东岩,董旭,刘洋,崔乃松,佟丹,张译尹,王帅

(1.黑龙江中医药大学,哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第二医院,哈尔滨 150001)

卒中后运动功能障碍严重影响患者日常生活活动。头针将经络腧穴理论、大脑皮质功能定位、全息等理论结合,可从影响神经递质、促进神经修复、改善脑血流、减轻炎症反应等方面促进脑功能恢复[1],进而改善运动功能。针刺作为一种物理刺激,刺激量大小与临床疗效密切相关,量效研究一直是国内外学者研究的重点,但其影响因素多,不同疾病间较难形成统一的量化标准,结合国内临床应用实际,针对某一疾病开展量效和时效研究,对逐步形成可重复、标准化治疗方案具有重要意义。本研究对近5年头针治疗卒中后运动功能障碍的文献数据进行整理,对量效和时效相关的针刺参数进行总结分析。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索

中文数据库包括中国期刊全文数据库(CNKI)、维普数据库(VIP)和万方数据库(WANFANG);外文数据库包括 PubMed、Embase和 The Cochrane Library。采用主题词检索,经布尔逻辑连接,如中文检索词为(头穴OR头针OR头电针)AND(脑卒中OR中风OR偏瘫);英文检索词为(scalp point OR scalp acupuncture)AND stroke。检索时间2016年10月至2021年10月。

1.2 文献纳入和排除标准

1.2.1 纳入标准

头针治疗卒中后运动功能障碍的临床研究文献,可包括以头针为主的中西医联合疗法;针刺处方明确、疗效可靠,有较详细的取穴、针具规格、行针操作、留针时间、疗程描述等治疗过程中涉及的关键量学参数。

数据不全的文献;重复发表的中英文文献。

1.3 文献筛选、数据提取与质量控制

两名研究人员根据纳入和排除标准对文献进行独立筛选。首先通过阅读题目和摘要对文献进行初筛,剔除动物实验、综述类、名医个案等文献;再仔细阅读全文,对文献内容进行核实与筛选。对最终纳入的文献,按照题名、治疗部位、试验分组、针具规格、穴位选择、单次治疗总针数、每次行针时间、行针间隔、捻转频率、留针时间和治疗次数对文章内容逐一进行资料提取,用Microsoft Excel 2010建立数据库,并整理分析。两人分别独立完成后,进行资料比对,对差异数据进行共同检查与规范化处理。

1.4 统计学方法

使用Microsoft Excel软件依据留针时间、行针间隔、每次行针时间计算行针次数(留针时间/行针间隔)和单次治疗总行针时间(行针次数×每次行针时间);使用SPSS26.0统计软件对针具规格、穴位选择、总针数、留针时间、行针间隔、单次行针时间、行针次数、总行针时间、捻转频率和治疗次数进行频次统计;使用IBM SPSS Modeler18.0软件对单次治疗留针过程中主要参数和整个疗程主要参数行Apriori算法关联分析,最低支持度为5%,最小规则置信度为70%。

2 结果

检索得中英文文献1 795篇,筛选后纳入193篇文献,包括中文文献188篇,英文文献5篇。其中上肢相关文献41篇(占21.1%)、下肢52篇(占26.8%)和未区分100篇(占51.5%),累计患者17 432例。

2.1 头部腧穴、线、区分布情况

头针治疗卒中后运动功能障碍涉及的头部腧穴、线、区共28种,总计使用频次479次,其中使用频次5次及以上的腧穴、线、区按照频次由高到低依次为顶颞前斜线、顶颞后斜线、顶中线、运动区、顶旁1线、顶区(顶前区)、足运感区(顶旁2线)、感觉区、平衡区、百会(四神聪)、枕下旁线和百会(太阳)。详见表1。

表1 头部腧穴、线、区分布情况

2.2 针具规格分布情况

共涉及针具规格17种,直径范围0.25~0.4 mm,长度范围13~50 mm,针具规格按使用频次由高到低前五位依次是0.30 mm×40 mm(频次52,支持度26.9%)、0.25 mm×40 mm(频次 34,支持度 17.6%)、0.35 mm×40 mm(频次15,支持度7.8%)、0.28 mm×40 mm(频次9,支持度 4.7%)以及 0.40 mm×20 mm(频次 9,支持度4.7%)。

2.3 单次治疗总针数分布情况

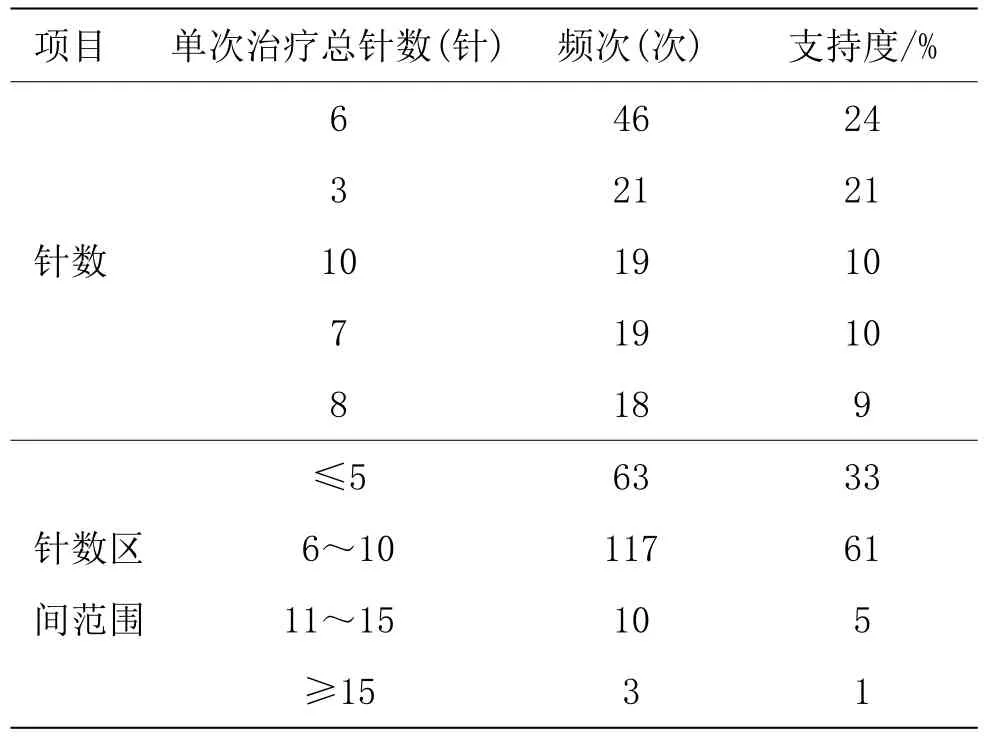

单次治疗总针数范围为 1~18针,按使用频次由高到低前五位为6针、3针、10针、7针和8针;从区间范围来看,6~10针频次最高。详见表2。

表2 单次治疗总针数分布情况

2.4 留针时间分布情况

留针时间最长24 h,最短20 min;按频次由高到低分布情况为30 min、6~8 h、1 h、40 min、2 h、20 min、45 min、24 h和4 h。详见表3。

表3 留针时间分布情况

2.5 行针间隔分布情况

留针过程中行针间隔按频次由高到低前五位为10 min/次(频次46,支持度25%)、15 min/次(频次14,支持度8%)、30 min×2+2 h/次(频次11,支持度6%)、5 min/次(频次 10,支持度 5%)、30 min/次(频次 10,支持度5%)和20 min/次(频次7,支持度4%)。

其二,优化现有自主核心专利技术的竞争机制。应对河南省战略性新兴产业中具有自主核心技术的科技项目与成果进行专利前置审查,设立发明专利考核硬指标与检测体系,设定专利存活率、企业对外发明专利申请产出率、自主知识产权和自主品牌产品销售收入等一批围绕科技创新的指标,并与本单位知识产权年度工作考核挂钩[6]。在科技创新规划及其实施中,应确立核心高质量发明专利在推进河南省自主创新建设中的决定性地位,打造河南自主创新优势品牌,通过自主核心技术的产权保护,巩固河南省优势产业的专利竞争优势,积极发挥郑洛新国家自主创新示范区的自主创新引领与辐射作用。

2.6 每次行针时间分布情况

单次行针时间频次由高到低依次为1 min(频次56,支持度 49.6%)、2~3 min(频次 24,支持度 21.2%)、2 min(频次 14,支持度 12.4%)、3 min(频次 10,支持度8.8%)、30 s(频次8,支持度7.1%)和5 min(频次1,支持度0.9%)。

2.7 行针次数分布情况

单次治疗行针次数按频次高低排列前五位为1次(频次80,支持度41%)、3次(频次46,支持度24%)、2次(频次26,支持度14%)、4次(频次20,支持度10%)和6次(频次10,支持度5%);行针次数最多为12次(频次5,支持度3%)。

2.8 单次治疗总行针时间分布情况

总行针时间最短1 min,最长48 min;按频次由高到低前五位为1 min、6 min、2 min、3 min、4 min;从区间范围来看,5 min以下频次最高。详见表4。

表4 单次治疗总行针时间分布情况

2.9 行针手法强度分布情况

行针手法强度依次为捻转频率 200次/min(频次111,支持度61%)、快速捻转(频次37,支持度20%)、捻转频率 100次/min(频次 19,支持度 11%)和捻转频率150次/min(频次14,支持度8%)。

2.10 总治疗次数分布情况

总治疗次数最少6次,最多144次;按频次由高到低排列前五位为20次、30次、40次、24次和60次。治疗次数区间分布显示11~20次频次最高,21~30次的次之。详见表5。

表5 总治疗次数分布情况

2.11 关联分析

分别对单次治疗留针过程中主要参数(留针时间、行针间隔、行针手法强度和每次行针时间),整个治疗过程主要参数(针具规格、单次治疗总针数、单次治疗总行针时间、行针手法强度、留针时间和总治疗次数)进行关联分析,支持度表示前项所示的针刺参数占所有文献的比例,置信度表示在包含前项参数的基础上又同时包含后项参数的文献占比。详见表6和表7。

表6 单次治疗留针过程中主要量学参数关联分析

表7 整个治疗过程主要量学参数关联分析

3 讨论

《黄帝内经》中对针具选择、针刺深度、留针时间、针数次数等影响疗效的因素做了阐述[2],是从“量”的角度来指导针灸临床的较早记载,后世历代医家均有总结完善。石学敏教授又明确提出“针刺手法量学”概念[3],量学研究的逐步深入是推动针灸临床发展的重要路径。刺激量由多个参数综合组成,并非单一因素直接作用的结果[4]。

本研究结果示国际标准线(顶颞前、后斜线,顶中线,顶旁1线)、焦顺发头针(运动区)、于致顺头针(顶区,顶前区)使用频次较高,传统腧穴的选择以百会、四神聪为主。腧穴的选择是疗效的基础,是量学研究的切入点[5],腧穴的特异性使不同的刺激位点产生不同的生物学效应,另一方面两个或两个以上合适的腧穴配伍会增加单次治疗的刺激量,且这种量的叠加并非简单的各穴效应之和。手足三阳经循行四肢并上行头面,所有阴经的经别与阳经相合亦可上达头面,因而头穴与四肢关系密切,诸多医籍如《千金方》有“半身不遂……灸百会、次灸本神;治卒风……灸神庭”等头部腧穴治疗卒中的论述;随着神经解剖学的发展,与经穴理论结合的现代头针理论形成,刺激位点选择由传统的腧穴扩展至与大脑皮层功能定位相应的区、线,其中顶颞前、后斜线均斜穿督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经,同时对应中央前、后回在头皮上的投影,主治对侧中枢性运动与感觉障碍;顶中线、百会属督脉,顶旁1线属足太阳膀胱经,可行气活血、升提阳气;运动区、顶区、顶前区所属的中央前、后回在头皮上的投影区又与多条经脉交叉循行,诸穴、线、区合用可增加单次治疗刺激量,使疏经通脉之效更优。

“九针之宜,各有所为……”(《灵枢·官针》),不同针具适用的病症不同;相同针具使用时又可因患者年龄、病性、病位、脉象等辨证选择针刺深度[6]。针具统计结果示0.30 mm×40 mm使用频次最高;在支持度前五的针具规格中,有4种针具长度均为40 mm。针具的长度应与针刺深度与行针手法适配,各家头针进针方式虽有所不同,但因头部解剖特点,均要求斜刺帽状腱膜以下,因此在针具长度方面保持了较好的一致性。支持度前五位的针具规格直径范围为 0.25~0.4 mm,其中以直径0.30 mm最多。一般认为针具直径越大刺激量越大,而较细的直径能减轻进针过程的疼痛,不同的直径在行针过程中反馈给施术者的手感又不同,应在保证刺激量的基础上根据医、患实际情况具体选择应用。

单次治疗总针数相当于体针治疗的腧穴数量,体针多为一穴一针,而头针按线、区针刺时可有分段接力刺、头穴丛刺等方式,常见一线多针、一区多针,是扩大刺激面积增加刺激量的有效方法。本研究结果示,单次治疗总针数从1针至18针不等,以6针频次最高;从区间范围来看6~10针频次最高,而11针及以上较少。传统中医学认为取穴用针应少而精,针数越多刺激量越大,却更易耗散气血,多针多位点的头穴刺激是否是患者所能接受的有效刺激量仍值得考究。

留针与行针是增加或维持刺激量的关键,包括留针时间、行针间隔、行针手法、行针时间等参数。本研究对该过程相关参数进行了频次和关联分析。留针时间结果显示30 min频次最高,其次为6~8 h长留针,留针时间最短20 min、最长24 h。古代留针时间多以“呼数”计之[7],仅为数分钟,但留针时间应因病因人而异,对卒中而言,几分钟的短时留针显然难以达到治疗要求。目前来看,留针时间30 min的依据主要受两方面影响。一为《灵枢·五十营》中“气行交通于中,一周于身,下水二刻”,经气运行一周所需时间“二刻”恰为28 min多,接近30 min;二受针刺效应最大化时间的限定,王飞等[8]通过设置 30 min、60 min组同样证实留针30 min对卒中后下肢痉挛的疗效优于60 min,但未设置更长时间的对照。多项研究[9-11]支持长留针对卒中后运动功能障碍疗效更优,且研究时长最长可达24 h,可见留针时间对疗效的影响并非简单的线性关系,随时间的延长或可呈现增加-衰减-再增加的趋势。

行针手法强度结果显示捻转频率200次/min频次最高,最低手法强度为100次/min或明确要求快速捻转。《针灸大成》言“刺有大小”,行针手法的强弱是达到最佳刺激量的核心,有平补平泻的轻量刺激手法和大补大泻的重量刺激手法。本结果示头针刺激手法均属强刺激手法,且手法要求已从定性描述向定量发展规范,或更易起到醒神开窍激活经气的作用。各家头针行针手法多样,而以捻转手法最为常用,这可能与头皮结构特点使捻转手法更易操作有关。

留针时间、行针间隔、手法强度与每次行针时间互相影响关联,结果显示出“长留针-大间隔-快捻转-短行针”和“短留针-小间隔-快捻转-长行针”的特点。如留针时间 6~8 h,行针间隔多为 30 min×2+2 h,捻转频率200次/min,每次行针时间多为1 min;而留针30 min时,行针间隔多为10 min,捻转频率仍保持200次/min,每次行针时间多为2~3 min。每次行针时间、行针次数、手法频率共同形成单次治疗总行针强度,与留针时间共同形成“留针时”刺激量因素。总结来看,二者是相互关联、共同作用的彼此,其关系或许如本研究结果呈现的“长留针-小强度”“短留针-大强度”特点,以使单次治疗总刺激强度达到相对一致“量学”要求。

头电针疗法以交流电的形式持续输出电脉冲,相较于手法行针其有更稳定、客观、可量化的刺激强度,可变参数主要为电流、频率和波形[12]。头电针治疗卒中后运动功能障碍的临床和实验研究也多集中在频率参数,检索结果示其范围由1 Hz至200 Hz不等。不同电针频率在中枢的作用部位和神经化学机制不同[13-14],如2 Hz电针较50 Hz或100 Hz组更能促进大鼠神经调节蛋白 1的表达,可更好地促进卒中后运动功能恢复,但对多电针参数的组合研究仍需进一步开展。

总治疗次数结果显示20次最多,30次次之;从范围来看,11至30次区间整体频次高于其他范围,这或与临床实际多为连续治疗 5 d休息 2 d、疗程持续4周左右有关。治疗间隔、治疗次数与针刺后累积效应密切相关。现代研究[15]表明,随着时间的推移针刺效应会逐渐增加达到某一峰值后继而下降,科学控制针刺间隔和疗程是维持和累积刺激量的关键。《灵枢·终始》中以不同脉象规定了“日一取之”“日二取之”等针刺间隔,对于卒中病的针刺治疗,研究显示每日针刺两次效果优于1次[16-17],本研究纳入的文献以日治疗1次居多,可见针刺间隔与疗程仍需进一步规范优化。

有学者提出,一个疗程的总剂量由单次治疗的强度量、时间量、穴位数和总治疗次数组成[14],结合前段所述,头针治疗卒中后运动功能障碍的总剂量可进一步解释为单次治疗刺激量(针具规格、总针数、总行针时间、行针手法强度、留针时间)和总治疗次数的综合作用结果。本研究对上述量学参数进行关联分析,从支持度来看,针具 0.30 mm×40 mm、单次治疗总针数6~10针、单次治疗总行针时间±5 min、捻转频率200次/min、留针30 min、总治疗次数21~30次的方案组合使用频次较高;而从置信度来看,80%以上仅两项,提示关联性不强,量学参数尚缺乏较统一的标准。

刺激量与疗效关系密切,但也并非是影响疗效的唯一因素,其标准化研究更不等于统一化、简单化,在把握总有效刺激量的同时,应根据临床实际需要,充分发挥中医学因病因人而异的思辨思想合理调整治疗策略。本研究数据具有一定局限性,未来仍需业界同仁在充分挖掘典籍思想精髓的基础上,运用现代科研方法和评价方法对专病开展多影响因素的量学研究。