广东汉剧传统戏的舞台音韵初探*

2022-12-27庄初升

庄初升

一、引言

广东汉剧是广东三大剧种(粤、潮、汉)之一,曾被周恩来总理誉为“南国牡丹”。作为客家人的“大戏”,广东汉剧与闽西汉剧同根同源,同声同气,前者主要流传于以梅州市为中心的粤东客家地区,后者主要流传于闽西客家地区。2008年广东汉剧入选“第二批国家级非物质文化遗产名录”。

广东汉剧的形成历史悠久。关于广东汉剧的源流主要有三种观点,一是源于徽剧,二是源于湖北汉剧,三是源于西秦戏。从上世纪80年代起,第一种观点占了上风。广东汉剧院老艺人丘煌、罗恒报(1983、1998)则明确提出“广东汉剧不是源于徽剧而是源于湖北汉剧”。陈志勇指出“湖北汉剧说”的首倡者是晚清秀才钱热储,“他在1933年出版的《汉剧提纲》‘写作缘起’中开篇明义地提出,粤东的‘外江戏’源于汉口的汉剧,并特别强调,今天赣南、粤东、闽西的‘外江戏’得(湖北)汉剧之真传。”(1)陈志勇:《广东汉剧研究》,广州:中山大学出版社2009年,第11-12页。丘煌进一步指出湖北汉剧“于清乾隆丙辰年(1736)之前,经湖南班(祁剧)先后由两条线路传入闽西粤东。一是由湖南经赣南至闽西再到粤东;二是由湖南经广州,几十年之后再由广州经海路传入粤东的普宁、潮阳、澄海等地。距今约有二百五十年左右历史”(2)丘煌:《广东汉剧音乐研究》,广州:中山大学出版社2011年,第1页。。

众所周知,唱念做打是戏曲表演的四种艺术手段,也是戏曲表演的“四功”。“唱”和“念”是其中“两功”,而且都属于舞台音韵问题。长期以来,广东汉剧的舞台音韵虽然号称遵循“中州韵”,一代又一代的汉剧艺人依靠师徒之间“口传心授”进行模仿和学习,但是因为缺乏明确的规范标准,唱和念的语音在舞台实践中一直没有得到较好的统一。此外,戏曲学界、音韵学界对广东汉剧的舞台音韵也缺乏基本的调查研究,过往的有关论述都非常笼统和模糊,所有这些都在一定程度上影响了广东汉剧的发展和传承。本文的重点,就是探讨广东汉剧传统戏的“唱”和“念”所表现出来的舞台音韵特点。

二、广东汉剧传统戏的音韵特点

本文所说的广东汉剧传统戏,实际上仅仅限于1957-1961年中国唱片社录制的一批广东汉剧音档和1962年珠江电影制片厂拍摄的广东汉剧电影《齐王求将》(3)广东汉剧院资料室除了保存这些音像资料外,还收藏了一批上世纪二三十年代的广东汉剧黑胶片。遗憾的是这批黑胶片经过转录之后,音效很差,无法利用。。这些音像资料非常宝贵,有的是全本戏,有的是折子戏,有则甚至只有一两个唱段。著名汉剧表演艺术家黄粦传、黄桂珠的戏份特别多,他们都演出了多个剧目,扮演了不同的角色。黄粦传(1924-1966)是大埔县湖寮镇龙岗村人,小学毕业后入大埔同艺国乐社学艺,先后拜李祝三、郭维政为师。黄粦传工于老生,扮演了《百里奚认妻》的百里奚、《齐王求将》的齐王(“老生跨丑”)、《红书宝剑》的高真、《空城计》和《五丈原》的诸葛亮、《击鼓骂曹》的祢衡、《林昭德》的包拯、《蓝继子》的蓝芳草等。黄桂珠(1916-1994)原籍饶平县,三岁(又有说两岁)被卖到大埔县双溪镇(现属枫朗镇)下木村黄家做养女,10岁开始随养父学戏。黄桂珠工于花旦、青衣,扮演了《百里奚认妻》的杜氏、《齐王求将》的钟离春、《打洞结拜》的赵京娘、《林昭德》的王金爱、《蓝继子》的蓝王氏、《拉郎配》的张采凤、《红书宝剑》的徐月娘、《贵妃醉酒》的杨贵妃、《昭君出塞》的王昭君、《柴房会》的穆二娘等。1957年5月15日,黄桂珠与黄粦传在中南海怀仁堂演出《百里奚认妻》,毛泽东、刘少奇、周恩来等国家领导人观看了演出,并接见和合影留念。

本文主要根据广东汉剧传统戏经典剧目中黄粦传、黄桂珠唱词和念白的实际语音,剔除明显的误读、异读以及客家方言母语影响的因素(详见下文),再比对同时期广东汉剧其他艺人的读音特点,反复权衡和折中,初步整理出了广东汉剧传统戏的声韵调系统如下(中括号内是国际音标注音,方便语言学界使用;中括号左边是本书设计的罗马字拼音,与《汉语拼音方案》接近,方便演员和公众使用):

本文主要根据广东汉剧传统戏经典剧目中黄粦传、黄桂珠唱词和念白的实际语音,剔除明显的误读、异读以及客家方言母语影响的因素,再比对同时期广东汉剧其他艺人的读音特点,反复权衡和折中,初步整理出了广东汉剧传统戏的声韵调系统如下(中括号内是国际音标注音,方便语言学界使用;中括号左边是本书设计的罗马字拼音,与《汉语拼音方案》接近,方便演员和公众使用):

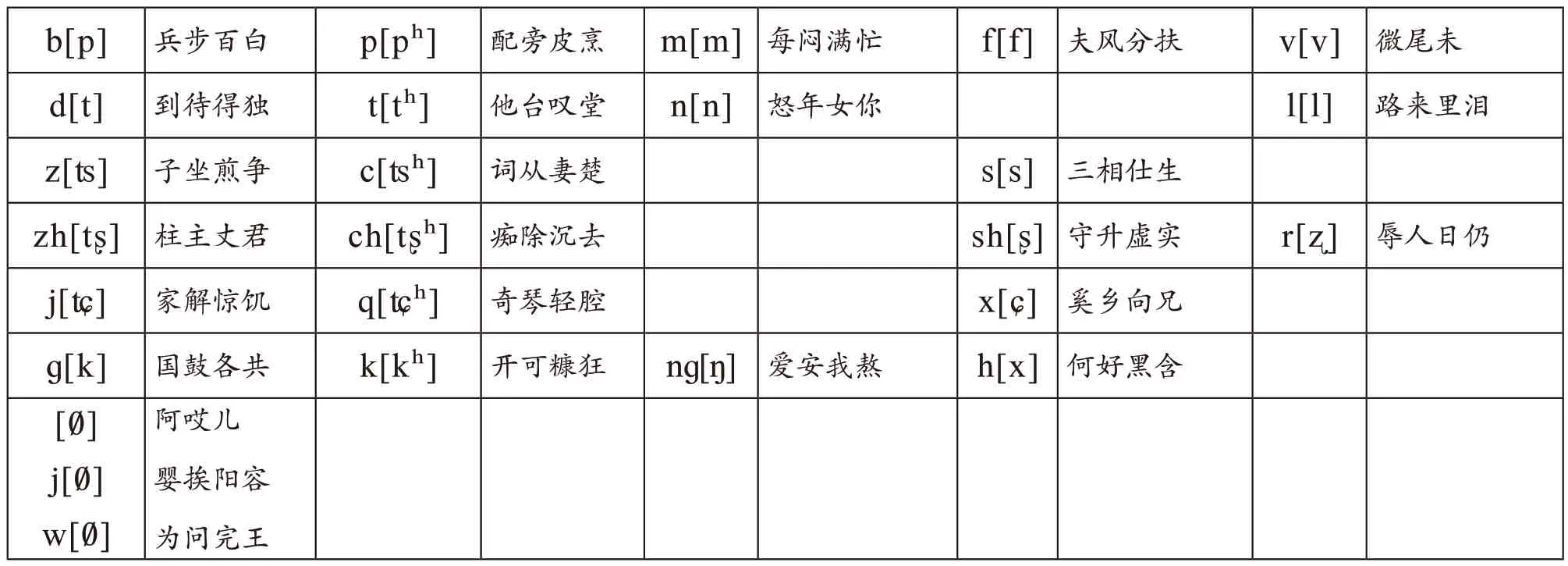

b[p] 兵步百白 p[pʰ] 配旁皮烹 m[m] 每闷满忙 f[f] 夫风分扶 v[v] 微尾未d[t] 到待得独 t[tʰ] 他台叹堂 n[n] 怒年女你 l[l] 路来里泪z[ʦ] 子坐煎争 c[ʦʰ] 词从妻楚 s[s] 三相仕生zh[tʂ] 柱主丈君 ch[tʂʰ] 痴除沉去 sh[ʂ] 守升虚实 r[ʐ] 辱人日仍j[ʨ] 家解惊饥 q[ʨʰ] 奇琴轻腔 x[ɕ] 奚乡向兄ɡ[k] 国鼓各共 k[kʰ] 开可糠狂 nɡ[ŋ] 爱安我熬 h[x] 何好黑含[Ǿ]j[Ǿ]w[Ǿ]阿哎儿婴挨阳容为问完王

(一)声韵调系统

1.声母表(24 个声母,含零声母)

声母说明:①整体上表现为尖团有别,但是z/c/s[ʦ/ʦʰ/s] 逢细音时若接近j/q/x[ʨ/ʨʰ/ɕ],则是 尖 团 不 分 的 表 现。②zh/ch/sh[tʂ/tʂʰ/ʂ] 有 时接近[ʧ/ʧʰ/ʃ],黄粦传先生唱念中的zh/ch/sh[tʂ/tʂʰ/ʂ]较为标准。③ɡ/k/h[k/kʰ/x] 逢细音实际发音稍靠前,接近[c/cʰ/ç],本文一般记为[ʨ/ʨʰ/ɕ]。④v[v]是一个辖字非常有限的声母。⑤开口呼零声母不设拼音符号,齐齿呼零声母用j 拼写,合口呼零声母用w 拼写。

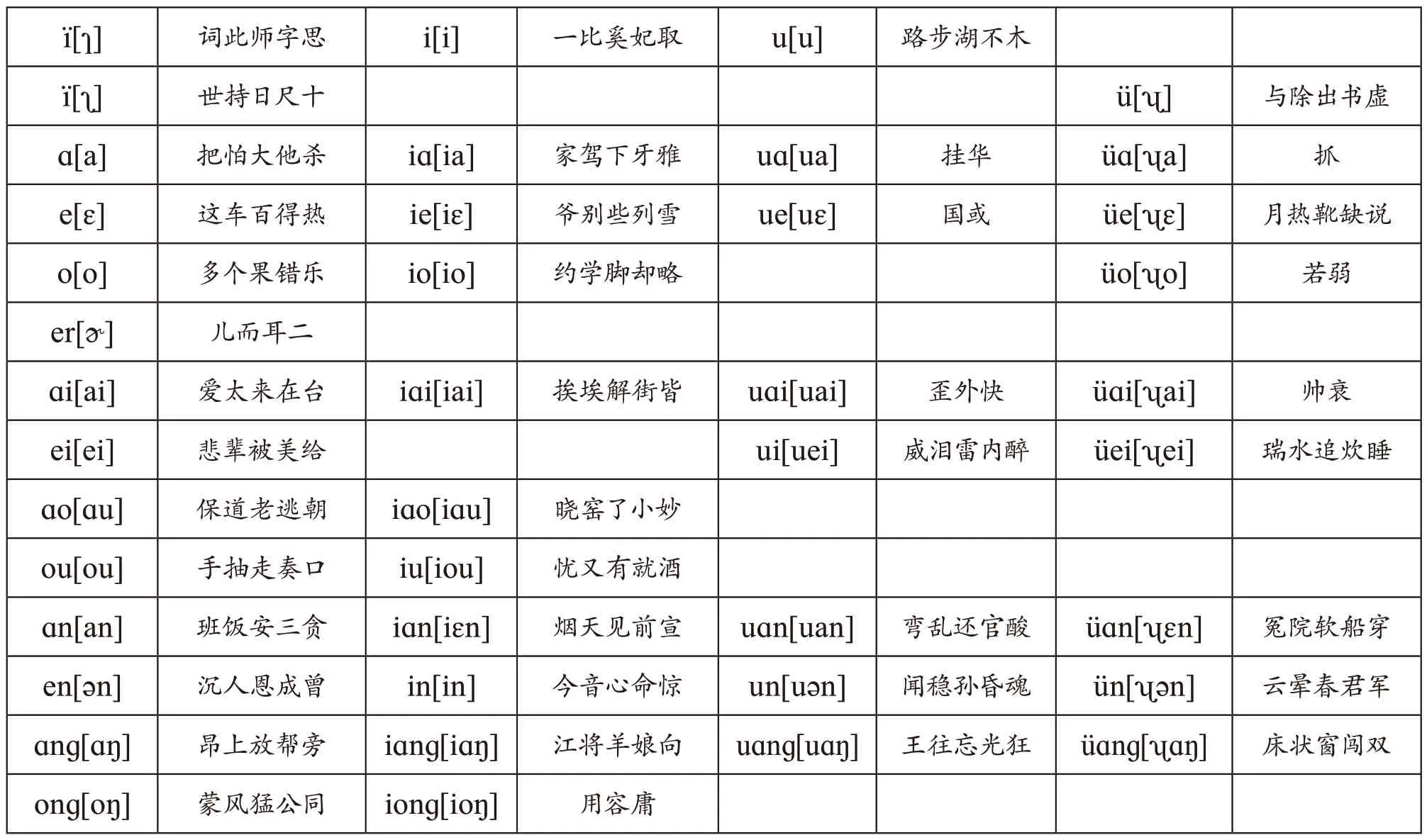

ï[ɿ] 词此师字思 i[i] 一比奚妃取 u[u] 路步湖不木ï[ʅ] 世持日尺十 ü[ʯ] 与除出书虚ɑ[a] 把怕大他杀 iɑ[ia] 家驾下牙雅 uɑ[ua] 挂华 üɑ[ʯa] 抓e[ɛ] 这车百得热 ie[iɛ] 爷别些列雪 ue[uɛ] 国或 üe[ʯɛ] 月热靴缺说o[o] 多个果错乐 io[io] 约学脚却略 üo[ʯo] 若弱er[ɚ] 儿而耳二ɑi[ai] 爱太来在台 iɑi[iai] 挨埃解街皆 uɑi[uai] 歪外快 üɑi[ʯai] 帅衰ei[ei] 悲辈被美给 ui[uei] 威泪雷内醉 üei[ʯei] 瑞水追炊睡ɑo[ɑu] 保道老逃朝 iɑo[iɑu] 晓窑了小妙ou[ou] 手抽走奏口 iu[iou] 忧又有就酒ɑn[an] 班饭安三贪 iɑn[iɛn] 烟天见前宣 uɑn[uan] 弯乱还官酸 üɑn[ʯɛn] 冤院软船穿en[ən] 沉人恩成曾 in[in] 今音心命惊 un[uən] 闻稳孙昏魂 ün[ʯən] 云晕春君军ɑnɡ[ɑŋ] 昂上放帮旁 iɑnɡ[iɑŋ] 江将羊娘向 uɑnɡ[uɑŋ] 王往忘光狂 üɑnɡ[ʯɑŋ] 床状窗闯双onɡ[oŋ] 蒙风猛公同 ionɡ[ioŋ] 用容庸

2.韵母表(42 个韵母)

韵母说明:①根据“楚音”(今称黄孝片官话,详见下文)ü[ʯ]系韵母的分布特点,ü[ʯ]、ü-[ʯ-]与[y][y-]不能在一个音系中共现,本文根据广东汉剧音韵的整体表现只设ü[ʯ]、ü-[ʯ-],不设[y][y-],但早期艺人在实际唱念中也出现了不少舌面元音撮口呼[y][y-],今天的年轻演员就更是如此了。②ü[ʯ]、ü-[ʯ-] 与u[u]、u-[u-] 在一个音系中则可以共现,而且都可以与零声母相拼,此外ü[ʯ]、ü-[ʯ-]只与zh/ch/sh[tʂ/tʂʰ/ʂ]相拼,u[u]、u-[u-] 只 与zh/ch/sh[tʂ/tʂʰ/ʂ] 之 外 的 声 母相拼。③e[ɛ]韵母的实际音值处于[ɛ]与[ə]之间,与zh/ch/sh/r[tʂ/tʂʰ/ʂ/ʐ]相拼时接近[ɛ],与其他声母相拼则较为接近[ə]。

3.声调表(4 个调类)

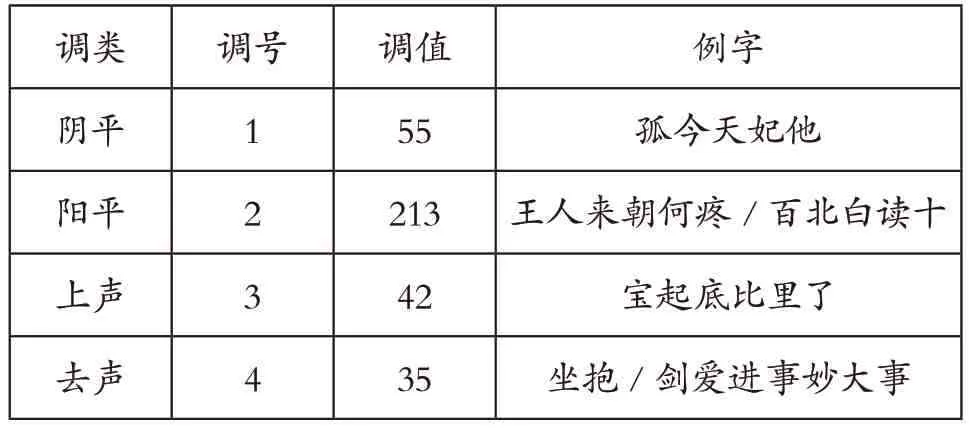

调类 调号 调值 例字阴平 1 55 孤今天妃他阳平 2 213 王人来朝何疼/百北白读十上声 3 42 宝起底比里了去声 4 35 坐抱/剑爱进事妙大事

声调说明:①声调在舞台音韵中稳定性较差,随着唱腔、旋律的变化以及角色情感表达的需要都可能发生复杂的调值起伏。特别是句尾字的调值变调最复杂,出现拖腔等情况时尤其明显,还会出现波浪型曲折变化。即使同一个字,在不同的剧本、角色中可能调值不同。②阴平暂时定为高平调55,实际上也常常唱念为45。③阳平暂时定为降升调213,实际上也常常唱念为21 或22。④上声暂时定为高降调,也常常唱念为升调。⑤去声暂时定为高升调35,但在实际唱念中调型变化最复杂,最常见的变调是中降调31。⑥广东汉剧唱念由于受声腔、曲律等的影响而导致的连读变调现象十分复杂,尚待以后深入研究。

(二)音韵特点

京剧音韵的“上口字”是指那些与北京话声韵(声调除外)不同的字,即保留在京剧唱念中那些读古音或方音的字。广东汉剧传统戏语音中也有“上口字”一说,下面在与北京音进行比较的基础上逐条分析广东汉剧音韵的特点。

1.声母方面

广东汉剧传统戏语音有24 个声母,比北京话多一个唇齿浊擦音声母v[v]和一个舌根鼻音声母nɡ[ŋ]。

①中古影母、疑母开口一二等洪音字北京话读零声母的,多读nɡ[ŋ] 声母,如:我nɡo3[ŋo3]|哀 nɡɑi1[ŋai1]| 爱 nɡɑi4[ŋai4]| 暗 nɡɑn4[ŋan4]|安nɡɑn1[ŋan1]| 恩nɡen1[ŋən1]| 饿nɡo4[ŋo4]。只发现极少数字如“埃挨~ 磨”等例外,读零声母yɑi1[iai1]。(4)音标右上角的1、2、3、4 是调号,分别表示阴平、阳平、上声、去声。下同。平 舌 音z/c/s[ʦ/ʦʰ/s] 与 翘 舌 音zh/ch/sh[tʂ/tʂʰ/ʂ]有别,前者来源于古精组字,还有少数古知二庄组字,如:坐zo4[ʦo4]|贼ze2[ʦɛ2]|取ci3[ʦʰi3]| 情cin2[ʦʰin2]| 拆ce2[ʦʰɛ2]| 色se2[sɛ2];后者来源于古知庄章组(不包括少数古知二庄组字),以及古见晓组今北京话读撮口呼的字,如:知zhï1[tʂʅ1]| 上shɑnɡ4[ʂɑŋ4]| 声shen1[ʂən1]| 双shüɑnɡ[ʂʯɑŋ1]| 书 虚shü[ʂʯ1]| 君zhüen1[tʂʯən1]|曲chü2[tʂʰʯ2]|。

(5)尖团有别,z/c/s[ʦ/ʦʰ/s] 来自古精组,j/q/x[ʨ/ʨʰ/ɕ] 来自古见晓组,如:酒ziu3[ʦiou3]≠九jiu3[ʨiou3]| 情cin2[ʦʰin2]≠琴qin2[ʨʰin2]| 相siɑnɡ1[siɑŋ1]≠香xiɑnɡ1[ɕiɑŋ1]。实际上,早期的艺人在唱念时有的分有的不分,并不能严格区分尖团,今天年轻演员基本上都不能区分了。

2.韵母方面

初步归纳,广东汉剧传统戏音韵有42 个韵母,数量上与北京话韵母差别不大,但韵母的归类有着明显的不同。下面从纵横两方面比较广东汉剧韵母的特点,分别以元代北曲韵谱《中原音韵》和今天的北京音作为参照。

①《中原音韵》鱼模部今北京话读zhu/chu/shu/ru[tʂu/tʂʰu/ʂu/ʐu],广 东 汉 剧 音 韵 读zhü/chü/shü/rü [tʂʯ/tʂʰʯ/ʂʯ/ʐʯ],如:珠zhü1[tʂʯ1]|主 zhü3[tʂʯ3]| 住 zhü4[tʂʯ4]| 处 chü4[tʂʰʯ4]|出 chü2[tʂʰʯ2]| 书 shü1[ʂʯ1]| 树 shü4[ʂʯ4]| 输shü1[ʂʯ1]|如rü2[ʐʯ2]| 入rü2[ʐʯ2]。《中原音韵》鱼模部里的古见晓组字今北京话读jü/qü/xü[ʨy/ʨʰy/ɕy],广 东 汉 剧 音 韵 读[tʂʯ/tʂʰʯ/ʂʯ],如:居[tʂʯ1]| 去[tʂʰʯ4]| 虚[ʂʯ1]。在 广 东 汉 剧 唱 念中,如“书= 虚[ʂʯ1]≠须[si1]”才是规范的读音。实际上,精组字也有读[ʯ],这属于艺人唱念时过度类推导致,是不规范的语音,如:取chü3[tʂʰʯ3]|需须shü1[ʂʯ1],规范的读音分别是:取ci3[ʦʰi3]|需须si1[si1]。

②《中原音韵》歌戈部的字北京话读e[ɤ]韵母的,广东汉剧音韵读o[o],如:哥ɡo1[ko1]|可ko3[kʰo3]| 我nɡo3[ŋo3]| 个ɡo4[ko4]| 何 和 合 喝 鹤ho2[xo2]|割各ɡo2[ko2]|渴ko2[kʰo2]。

③《中原音韵》歌戈部的字北京话读[yɛ]韵母的(都是古入声字),广东汉剧音韵读io [io],如:脚jio2[ʨio2]|学xio2[ɕio2]|乐lo2[lo2]|约yo2[io2]|略掠[lio2]。《中原音韵》萧豪部的字北京话读为iɑo[iɑu]韵母的(都是古入声字),广东汉剧音韵读io[io],如:学xio2[ɕio2]|角脚jio2[ʨio2]|药yo2[io2]。(6)“学岳药约略掠虐弱”等字在《中原音韵》的萧豪部和歌戈部中两见。

④《中原音韵》皆来部来自古入声的字,北京话读ɑi[ai] 韵母的,广东汉剧音韵读e[ɛ],如: 色se2[sɛ2]| 百 白be2[pɛ2]| 麦me2[mɛ2]| 摘ze2[ʦɛ2]。《中原音韵》齐微部来自古入声的字,北京话读ei[ei]韵母的,广东汉剧音韵读e[ɛ],如:贼ze2[ʦɛ2]|北be2[pɛ2]|黑he2[xɛ2]|勒le2[lɛ2]。

⑤《中原音韵》车遮部的zh/ch/sh/r[tʂ/tʂʰ/ʂ/ʐ]四母字,北京话读zhe/che/she/re[tʂɤ/tʂʰɤ/ʂɤ/ʐɤ],京 剧 则 唱 念zhe/che/she/re[tʂe/tʂʰe/ʂe/ʐe],如“遮者赭柘鹧哲折浙车扯撤澈掣蛇佘捨舍射赦惹热”等字。另外,京剧唱念中“说”为shue2[ʂue2]。从广东汉剧来看,目前只发现黄粦传、黄桂珠、刘飞雄等偶尔用到车遮部的这些例字的少数字,有读为zhe/che/she/re[tʂɛ/tʂʰɛ/ʂɛ/ʐɛ]的表现,如《齐王求将》黄粦传演齐宣王,念白“传旨准备龙车凤辇孤王要与娘娘一同摆驾回宫”“但愿你我二人化作连理枝、比目鱼、两头蛇”中,“车”“蛇”读音接近che1[tʂʰɛ1]、she2[ʂɛ2]。

⑥《中原音韵》皆来部的字北京话读ie[iɛ]韵母的,广东汉剧音韵读iɑi[iai],如:皆街阶jiɑi1[ʨiai1]| 鞋 谐xiɑi2[ɕiai2]| 解jiɑi3[ʨiai3]| 戒介界jiɑi4[ʨiai4]。另外,“埃挨”北京话读ɑi [ai]韵母的,广东汉剧音韵都读yɑi1[iai1]。

⑦《中原音韵》齐微部的古泥、来母字北京话ei[ei] 韵母的,广东汉剧音韵读合口呼ui[uei],如:雷lui2[luei2]| 垒lui3[luei3]| 泪累类lui4[luei4]|内nui4[nuei4]。

⑧《中原音韵》侵寻部的字在北京话中并入真文部,读in/en[in/ən];《中原音韵》庚青部的绝大部分字也并入了真文部,读in/en[in/ən]。这样,广东汉剧音韵中就没有inɡ/enɡ[iŋ/əŋ]的韵 母,如:音= 因= 英yin1[in1]| 心= 新= 腥sin1[sin1]| 沉= 臣= 成chen2[tʂʰən2]| 深= 身= 声shen1[ʂən1]。下面是《空城计》黄粦传演诸葛亮的一个唱段的韵脚字:

我本是卧龙岗散淡的人4,论阴阳如反掌保定乾坤4。先帝爷下南阳御驾三请4,算就了汉家业鼎足三分4。官封到武乡侯执掌帅印4,东西战南北剿博古通今4。周文王访姜尚周室大振4,俺诸葛怎比得前辈先生4。闲无事在敌楼亮亮琴音4,我面前却少个知音的人4。

罗常培指出:“至于皮黄戏把原来属于庚青部的开口齐齿两呼字押入人辰辙,那是受它发祥地的方音的影响。”(7)罗常培:《京剧中的几个音韵问题——1935 年9 月7 日为北京青年会剧团讲演》,原载《东方杂志》第三十二卷第一号,1935 年;收入《罗常培语言学论文集》,北京:商务印书馆2004 年,第431 页。罗常培《北京俗曲百种摘韵》也提出了类似的观点。

⑨《中原音韵》冬钟部的古喻母,北京话读ronɡ[ʐuŋ] 或yonɡ[yŋ],广 东 汉 剧 音 韵 都 读yonɡ[ioŋ],如:容 荣yonɡ2[ioŋ2]| 用yonɡ4[ioŋ4]|勇yonɡ3[ioŋ3]。

⑽《中原音韵》冬钟部的唇音b/p/m/f[p/pʰ/m/f]声母字北京话读enɡ[əŋ]韵母的,广东汉剧音韵读onɡ[oŋ],如:崩bonɡ1[poŋ1]|蓬ponɡ2[pʰoŋ2]|蒙monɡ2[moŋ2]|风fonɡ1[foŋ1]|凤fonɡ4[foŋ4]。

根据罗常培,京剧所谓上口字还包括如下2 条,对照广东汉剧来看,能否作为韵母特点证据还不是十分确切,录此供进一步研究:

①《中原音韵》齐微部里的舌尖后音zh/ch/sh/r[tʂ/tʂʰ/ʂ/ʐ],北京话读zhi/chi/shi/ri[tʂʅ/tʂʰʅ/ʂʅ/ʐʅ],京剧则唱念[tʂi/tʂʰi/ʂi/ʐi](实际音值是[tʂʅi/tʂʰʅi/ʂʅi/ʐʅi]),常用字如“知制置治智直 侄织职质痴池迟持耻侈尺赤吃世势逝誓日”等字;《中原音韵》支思部,则北京话和京剧都读[tʂʅ/tʂʰʅ/ʂʅ],如“支枝之芝脂纸旨止志至眵施诗师狮尸时使史始屎是氏市侍示事试弑”等。从广东汉剧来看,目前还没有充分的证据表明所谓的[tʂi]类与[tʂʅ]类有别(8)只发现《齐王求将》黄粦传演齐宣王唱“到今日齐宣王见不得丈人”中,以及《红书宝剑》黄粦传演高真唱“为何满街是朝臣,御史今日新入人”中,“日”字都较为明显音为[ʐʅi],与京剧上口字“日”相同。。

②《中原音韵》齐微部的轻唇音f[f]、v[v]两母的字,北京话读fei、wei,京剧唱念则是fi[fi]、vi[vi],前者如“非扉妃飞肥匪吠沸肺废”等字,后者如“微薇尾未味”等字。从广东汉剧来看,只有个别字在个别唱段是fi[fi]、vi[vi],也可能是客家方音的影响,如《盘夫》曾谋演曾荣唱“满腔隐恨勿轻提,闭门而坐免事非”,“非”字是fi1[fi1];《二进宫》曹城珍演龙国太唱“他二人说的话皆是一样,急得我李燕妃脸上无光”,“妃”字也是fi1[fi1];《齐王求将》黄粦传演齐宣王,数处唱念“妃”“非”“未”,都不是fi1[fi1]、vi4[vi4],而是fei1[fei1]、wei4[uei4]。《打洞结拜》范思湘演赵匡胤念白“腰间宝剑未出鞘,胸怀壮志未开交”,两处“未”都明显不是vi4[vi4]。因此,这一条在广东汉剧唱念中是否成立,还需要进一步研究。

另外,杨振淇的[附表二]是“常用上口字表”,韵白十三辙“言前辙”的韵母与重唇音声母b/p/m[p/pʰ/m]拼合的都是合口呼uɑn[uan],所列上口 字 为 阴 平buɑn[puan1]般 搬 瘢、puɑn[pʰuan2]潘番,阳平puɑn[pʰuan2]盘槃磐蟠磻、muɑn[muan2]瞒馒鳗,去声buɑn[puan4]半伴、puɑn[pʰuan4]泮畔、muɑn[muan4]曼镘幔谩嫚慢漫(9)见杨振淇《京剧音韵知识》,北京:中国戏剧出版社1991 年,第319 页。中括号里的国际音标为本文所转写。原书去声的nan 应为muan 之误。,这与北京话韵母ɑn[an]明显不同。20 世纪50 年代末60 初广东汉剧的音像资料中,目前只发现3 例,一是“般”读buɑn1[puan55],是《空城计》刘飞雄演司马懿唱“任你设下千般计”;二是“伴”读buɑn4[puan4],是《红书宝剑》陈洪念白“七星伴月,价值百两”和黄粦传演高真念白“命你前住珠宝商人陈富店中,即将七星伴月珠钗赎取回来”;三是“潘”读puɑn1[pʰuan1],是《五台会兄》刘飞雄演五郎唱“在雁门关,被潘仁美绑在百大高杆”。录此供以后进一步研究参考。

3.声调方面

从与中古《切韵》音系的平、上、去、入相比,古平声分化为阴平、阳平两调,古全浊上归入去声,古入声归入阳平。实际上,在舞台表演时个别入声字还有短促的特点,如《百里奚认妻》黄粦传演百里奚,念白“老夫百里奚,乃虞国人氏……”的“百”字实为[pəʔ5],可能是早期读音的一种残存。当然,一般的入声字都已经舒化,而且归入阳平。《齐王求将》(中国唱片厂录音版)黄粦传演齐宣王唱“一队队悍将威武真堪夸,掌号令赤羽金戈神采焕发”,“发”是下句韵脚字,应该是读阳平fa2[fa2],可见入声字已经舒化;再如《探楼》范思湘演徐延昭唱:“好一个小赵飞相貌奇,奔走南北东西。众儿郎隔断了数千里,多亏你七日七夜搬来得齐。有日里李良贼俯首伏罪,功劳簿上把你题,你的功劳居第一。”“第一”的“一”是下句韵脚字,应该是读阳平yi2[i2],也可见入声字已经舒化;还有如《状元媒》范开圣演宋王唱:

救驾的小将军纵有两个4,傅丁奎他乃是天作之合4。

老皇爷金口玉言亲口说过4,必需要天子做主状元媒妁4。

还有那珍珠衫不能有错4,皇侄儿何须要忧心太多4。

句末下加圆点的字都是韵脚字,其中“合”“妁”都是古入声字,而且在这个唱段中都作为下句的韵脚字,可见都已经舒化,而且读平声(“妁”在北京话中则读去声)。早期的京剧也倾向于把古入声字读入阳平。于昕指出:“在这一段时间里(按:指1840-1880 年),可派入上、去声的古入声字,经常出现于偶数句韵脚。根据京剧的押韵习惯,可以推断演唱时应该受汉调调型与调值的影响。”(10)于昕:《京剧音韵史研究》,广州:世界图书出版公司2012 年,第16 页。

《齐王求将》黄粦传演齐宣王唱“点马”一段,一到十共10 个数字有“一、六、七、八、十”5 个入声字,在唱词中的曲调一般都是低出,由此也可以看出它们的字调都是相应读低调的阳平,如:

三、广东汉剧传统戏音韵与“中州韵”“湖广音”的关系

目前尚未见到专门讨论广东汉剧传统戏音韵的论文或著作。不过,涉及广东汉剧的一些志书或专著,也大多会谈论到唱念的音韵问题。陈志勇列举了几种代表性的观点,援引如下:

第一,《中国戏曲志·广东卷》云,广东汉剧是“用‘中州音韵’演唱”。

第二,《中国戏曲音乐志·广东卷》则说:“(广东汉剧)唱念语言原为‘中州韵、湖广音’,后与本地客家语言杂陈,语言逐步接近普通话。”

第三,《广东汉剧志》(初稿)中界定,广东汉剧是“以普通话为舞台语(1950年以前以‘官话’)的戏曲剧种”。

第四,《中国戏曲剧种手册》云,广东汉剧是“以中州官话为唱念语言的剧种”。(11)陈志勇:《广东汉剧研究》,第178 页。

下面补充列举几种相关的观点:

丘煌、罗恒报明确认为:“广东汉剧舞台语言历来以‘中州音’为准……”(12)丘煌、罗恒报:《广东汉剧不是源于徽剧而是源于湖北汉剧》,《星海音乐学院学报》1998 年第3 期。

陈志勇认为:“1949 年前,‘外江戏’的唱念语言,其实就是以北京话为核心的官话。”(13)陈志勇:《广东汉剧研究》,第174-175 页。

广东汉剧传承研究院《广东汉剧志》认为:“外江戏自清乾隆年间流入后至清光绪年间,以中州官话为舞台语。清光绪以后,外江班多由潮汕人和客家人混合组成,唱用‘官话’,白用半官话、半客话,或以中州音夹杂客家方言发音,或带潮州腔的官话,这种现象一直持续至1949 年中华人民共和国成立前。”(14)广东汉剧传承研究院编:《广东汉剧志》,2016 年内部印刷,第115-116 页。

上面几种观点涉及的关键词,主要有“中州韵”“湖广音”“官话”“客家方言”和“普通话”等几种。“中州韵”也好,“湖广音”也好,本质上都是官话问题,下面还会讨论;广东汉剧传统戏唱念中杂糅的一些客家方音,以后另文分析;广东汉剧传统戏唱念是否普通话?这从下面的讨论中可以找到答案。

下面重点讨论广东汉剧传统戏唱念中所谓的“中州韵”和“湖广音”。

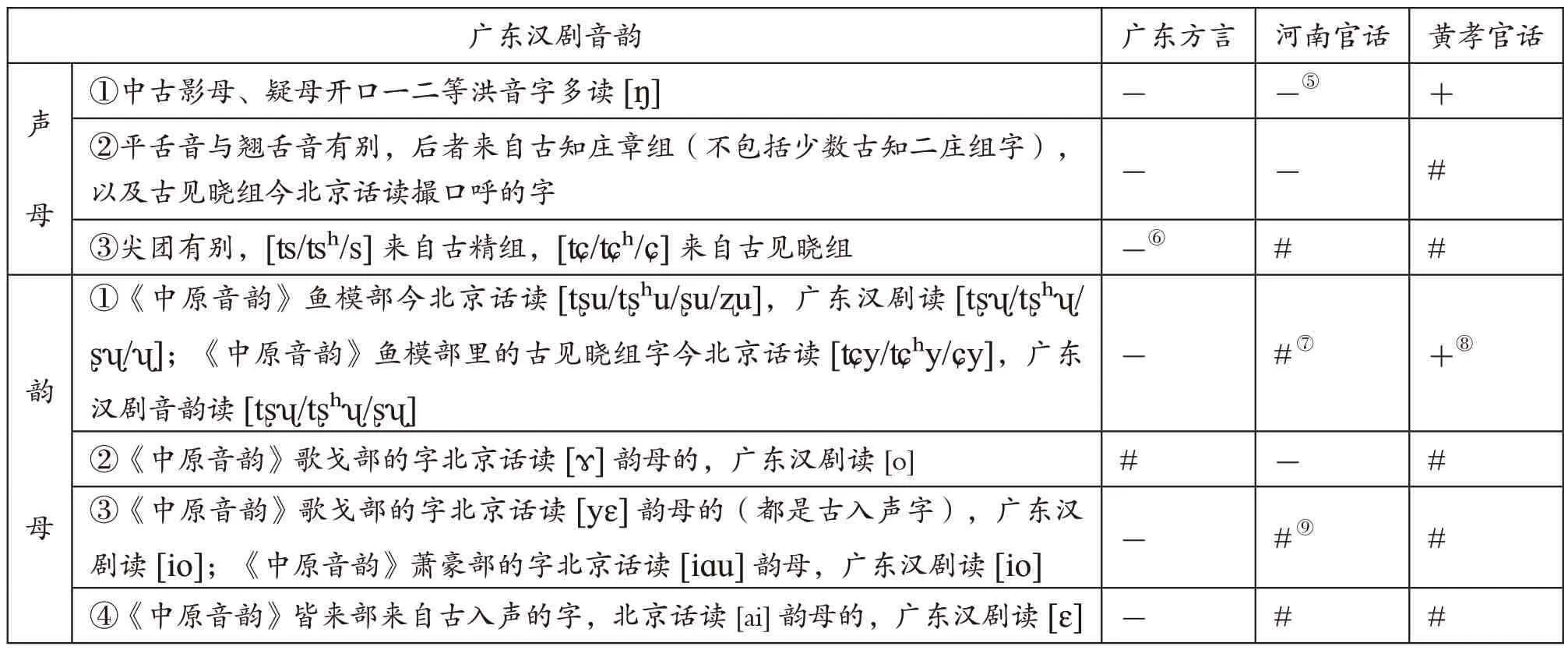

一般意义上的中州是指淮河以北、以洛阳-开封一带为中心、黄河中下游的河南省。淮河以南的信阳地区严格来说不属于“中州”,其方言也多带有南方官话的特点。上面所说的“中州韵”顾名思义是否就是以洛阳-开封为中心的河南中原官话呢?如果不是专指河南中原官话,那“中州韵”与“湖广音”有何关系?为了便于观察广东汉剧音韵的性质,下面列表逐条粗略地比较广东汉剧音韵与广东粤客闽三大方言(下表简称“广东方言”)、河南中原官话(也称为“汴洛方言”,下表简称“河南官话”,主要参考段亚广(15)段亚广:《汴洛方言音系十三种》,北京:中国社会科学出版社2018 年。)、湖北江淮官话黄孝片(简称“黄孝官话”,主要参考余鹏(16)余鹏:《黄孝方言音韵研究》,香港中文大学2016 年博士学位论文。考虑到皮黄合流形成汉剧主要是在鄂东地区,“湖广音”实际上指的是鄂东方言,因此下面只与分布在武汉市以北、以东地区的江淮官话黄孝片进行比较。)的异同关系(表中“+”表示一般具备表左的这项特点,“-”表示一般不具备表左的这项特点,“#”表示部分地区或方言点具备这项特征。为了节省空间,表中注音只用国际音标):

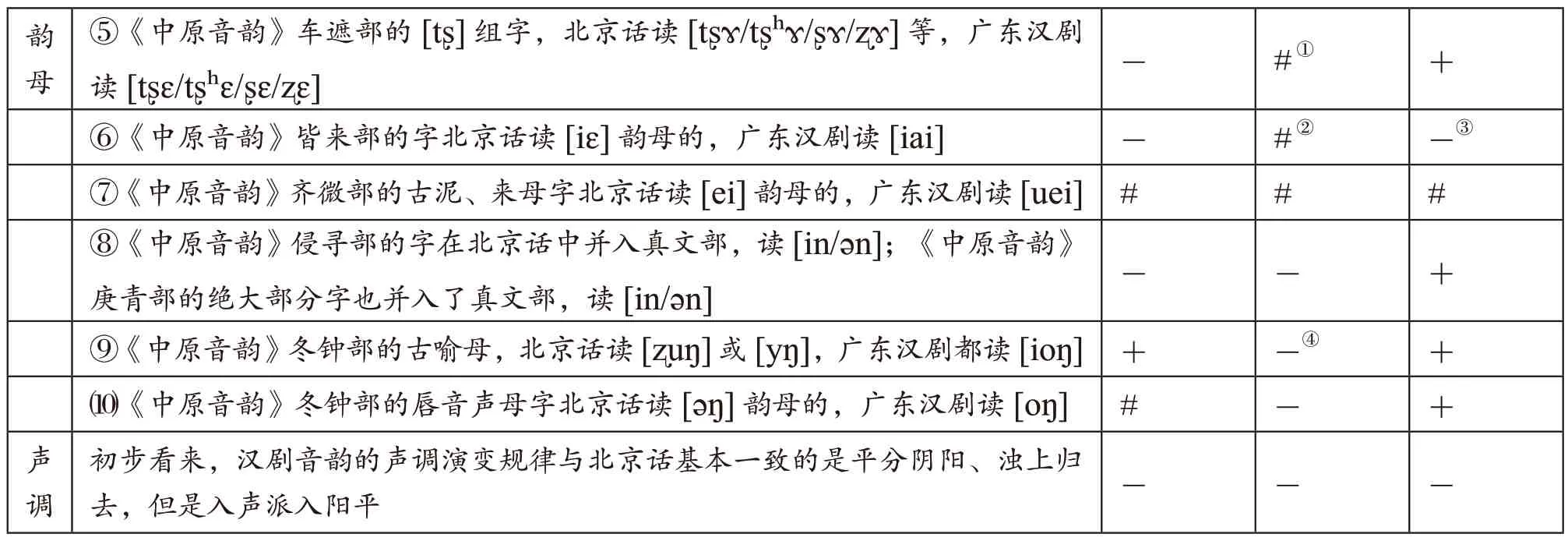

广东汉剧音韵 广东方言 河南官话 黄孝官话声母①中古影母、疑母开口一二等洪音字多读[ŋ] - -⑤ +②平舌音与翘舌音有别,后者来自古知庄章组(不包括少数古知二庄组字),以及古见晓组今北京话读撮口呼的字 - - #③尖团有别,[ʦ/ʦʰ/s]来自古精组,[ʨ/ʨʰ/ɕ]来自古见晓组 -⑥ # #韵母①《中原音韵》鱼模部今北京话读[tʂu/tʂʰu/ʂu/ʐu],广东汉剧读[tʂʯ/tʂʰʯ/ʂʯ/ʯ];《中原音韵》鱼模部里的古见晓组字今北京话读[ʨy/ʨʰy/ɕy],广东汉剧音韵读[tʂʯ/tʂʰʯ/ʂʯ]-#⑦ +⑧②《中原音韵》歌戈部的字北京话读[ɤ]韵母的,广东汉剧读[o] # - #③《中原音韵》歌戈部的字北京话读[yɛ]韵母的(都是古入声字),广东汉剧读[io];《中原音韵》萧豪部的字北京话读[iɑu]韵母,广东汉剧读[io] - #⑨ #④《中原音韵》皆来部来自古入声的字,北京话读[ai]韵母的,广东汉剧读[ɛ] - # #

韵母⑤《中原音韵》车遮部的[tʂ]组字,北京话读[tʂɤ/tʂʰɤ/ʂɤ/ʐɤ]等,广东汉剧读[tʂɛ/tʂʰɛ/ʂɛ/ʐɛ] - #① +⑥《中原音韵》皆来部的字北京话读[iɛ]韵母的,广东汉剧读[iai] - #② -③⑦《中原音韵》齐微部的古泥、来母字北京话读[ei]韵母的,广东汉剧读[uei] # # #⑧《中原音韵》侵寻部的字在北京话中并入真文部,读[in/ən];《中原音韵》庚青部的绝大部分字也并入了真文部,读[in/ən] - - +⑨《中原音韵》冬钟部的古喻母,北京话读[ʐuŋ]或[yŋ],广东汉剧都读[ioŋ] + -④ +⑽《中原音韵》冬钟部的唇音声母字北京话读[əŋ]韵母的,广东汉剧读[oŋ] # - +声调初步看来,汉剧音韵的声调演变规律与北京话基本一致的是平分阴阳、浊上归去,但是入声派入阳平 - - -

上表广东方言的“-” 号最多,多是语音覆盖面较广的项目;只有个别项目如韵母第⑨条“+”号,韵母第(17)偃师、巩义、杞县、遂平等方言点有相同或相似的韵母读音。⑦⑽条“#”号,多是语音覆盖面很窄的项目,因此广东汉剧音韵与广东粤客闽方言的相关度很低,无需赘言(受粤东客家方音影响的多属于不规范读音)。河南官话没有“+”号,声母第(18)同属于江淮官话的江西瑞昌话和安徽安庆话老派文读有这个特点。条、韵母第(19)根据段亚广《汴洛方言音系十三种》,禹州、开封、杞县等少数方言点有此特点,只是禹州读[æɛ]韵。、③-⑦条“#”号,说明广东汉剧音韵与河南中原官话有一些相关度,但凭借这几条显然不足以称之为真正的“中州韵”。相比之下,黄孝官话声母第①条,韵母第①、(20)《齐王求将》中齐宣王的内伺多次齐声喊“喴”,这很有可能是黄孝官话的一个特征词。杨凯《鄂东方言词汇研究》(武汉:湖北人民出版社,2009 年)指出鄂东方言“喊,……,也作“哾”[ʯei33](通)”。加圆括号的“通”指“哾”是鄂东方言的一个通用词。条和⑧- ⑽条“+”,其他除了韵母第⑥条及声调“-”号之外,都是“#”号,充分说明广东汉剧音韵与黄孝官话的相关度最高,这应该就是人们称之为“湖广音”的重要依据。⑤

《现代汉语词典》(第7 版)【中州韵】:“我国近代戏曲韵文所根据的韵部。‘中州韵’以北方话为基础,分韵的方法各地不完全一样,都跟皮黄戏的‘十三辙’很相近。”按照我们的理解,这里的“北方话”实际上是官话的代名词,而官话实际上并不仅仅限于北方地区。戏曲韵书先有《中原音韵》,后有《中州音韵》等,研究音韵的学者一般都不会按照字面来机械理解“中原”和“中州”。至迟到了明代中叶(弘治末正德初),吴兴(今浙江湖州)人王文璧为南曲制定的韵书《中州音韵》,该书韵分十九部,入派三声、平不分阴阳、有一套较为完整的全浊音声母,虽名为“中州”,但绝不可能是反映了明中叶河南中州地区的语音特点。

根据上面的分析,我们认为“中州韵”不宜理解为传统意义上的中州地区, 也就是河南中原官话区的音韵,而应该视为汉语官话系统(民间称为北方话的,与东南方言相对的方言)。从上表可以看出,广东汉剧音韵既有南北官话共同的特征,也有南方官话、北方官话各自的特征,因为整体上呈现出来的是一种官话系统的音韵而不是广东粤客闽之类的非官话音韵,因此在南方人看来是一种“中州韵”也就可以理解了。在中国传统观念中,“中原”也好“中州”也好,都含有“正统”的意味在里头。另外,从上面的分析可以看出广东汉剧音韵实际呈现出了更多黄孝片官话这类南方官话的特点,因此在广东汉剧梨园界一方面认为舞台音韵是“中州韵”,一方面又不得不承认其“湖广音”特色,实际上并不矛盾。

四、广东汉剧传统戏音韵的性质

广东汉剧属于粤东客家人的“大戏”,在粤东地区已经流传了近300 年的时间,戏曲音韵整体上属于官话音系的性质是非常明确的,这是长期以来它被视为“中州韵”的根本原因。陈志勇从族群文化心理的角度,论述了“广东汉剧坚守舞台唱官话的根本性原因”是“契合了粤东人‘崇尚古雅’文化理想的追求。随着时代推移,而形成文化欣赏的保守性”。(21)陈志勇:《广东汉剧研究》,第177 页。

官话有北方官话和南方官话之分。广东汉剧传统戏音韵具有多项与河南中原官话不同,但与湖北黄孝片官话密合无间的语音特点,这是广东汉剧具有“湖广音”特征的重要证据。

广东汉剧尽管具有显著的“湖广音”特征,但并非以某时某地的黄孝片官话作为标准音。我们目前找不到一个黄孝片官话方言点,其语音特点完全与广东汉剧传统戏音韵吻合。

正如声母表所示,广东汉剧传统戏字音中古泥、来母泾渭分明,没有混同的迹象,这个特征与包括河南方言在内的北方官话一致,而与黄孝片官话则格格不入。根据赵元任等《湖北方言调查报告》,黄孝片官话则多是古泥、来母相混,多记录为n[n]。另外,广东汉剧传统戏字音中没有[ȵ]声母,如“仪义宜疑”等都读零声母,这与北方官话一致,而与黄孝片读[ȵ]声母不同。如:

忽然聆听失威仪4(yi2[i2])。(《百里奚认妻》,黄粦传演百里奚唱)

恕为弟适才间有失礼仪4(yi2[i2])。(《红书宝剑》,曾谋演梅仲唱)

曲意琴音实无疑4(yi2[i2])。(《百里奚认妻》,黄粦传演百里奚唱)

我父亲名叫做赵洪义4(yi4[i4])。(《打洞结拜》,黄桂珠演京娘唱)

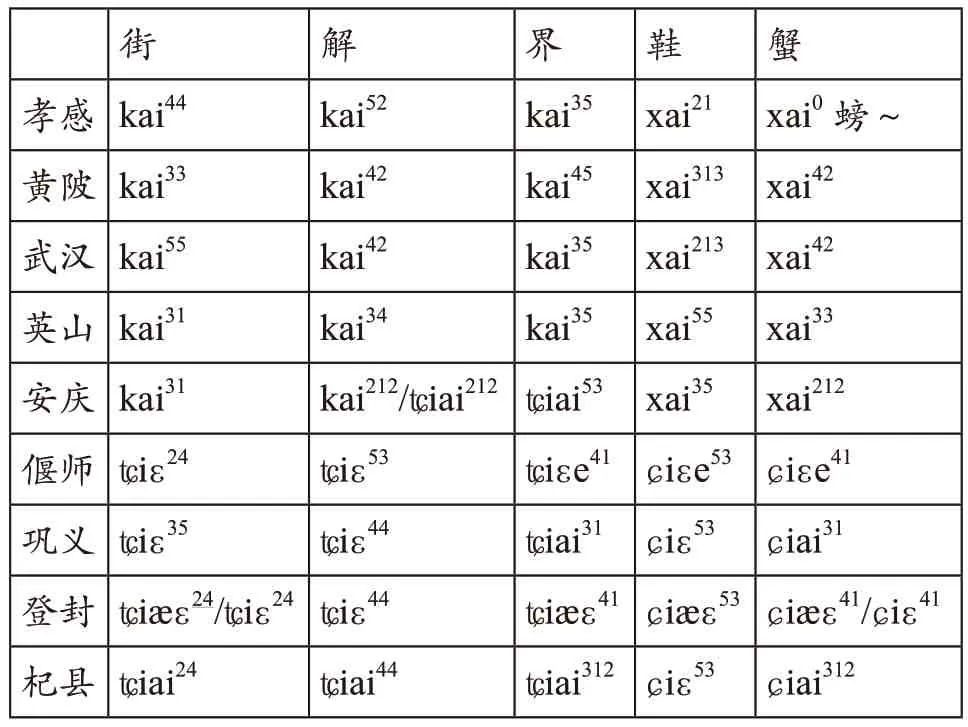

如上所述,广东汉剧传统戏字音中有iɑi[iai]韵,这也不是黄孝官话及武汉话的显著特征。根据Coblin 和胡亚莉的研究(22)Coblin, W. South.Comparative Phonology of the Dialects, Institute of Linguistics, Academia Sinica, 2005;胡亚莉:《安庆方言新、老派语音差异调查研究》,安徽师范大学2016 年硕士学位论文。,同属于江淮官话的江西瑞昌话和安徽安庆话老派文读有这个特点。河南官话中,则偃师、巩义、登封、杞县等方言点有相同或相似的韵母读音。参见下表(有文白异读者前面为白读音,后面为文读音):

街解界鞋蟹孝感 kai44 kai52 kai35 xai21 xai0 螃~黄陂 kai33 kai42 kai45 xai313 xai42武汉 kai55 kai42 kai35 xai213 xai42英山 kai31 kai34 kai35 xai55 xai33安庆 kai31 kai212/ʨiai212 ʨiai53 xai35 xai212偃师 ʨiɛ24 ʨiɛ53 ʨiɛe41 ɕiɛe53 ɕiɛe41巩义 ʨiɛ35 ʨiɛ44 ʨiai31 ɕiɛ53 ɕiai31登封ʨiæɛ24/ʨiɛ24 ʨiɛ44 ʨiæɛ41 ɕiæɛ53 ɕiæɛ41/ɕiɛ41杞县 ʨiai24 ʨiai44 ʨiai312 ɕiɛ53 ɕiai312

此外我们注意到,广东汉剧传统戏音韵在不同时期、不同艺人的唱念中并非完全一致,即便是像上世纪50 年末广东汉剧院成立以来第一代的著名表演艺术家黄桂珠、黄粦传、范思湘、曾谋等,他们的唱念也还存在一些不同之处。

综上,我们认为广东汉剧传统戏音韵作为一种舞台艺术语音并非忠实地代表一时一地的单一音系,而是一种在“湖广音”即黄孝片官话音的基础上发展演变而来的类似于社会方言的综合音系。

这可以说与京剧音韵颇为接近。杨振淇指出,包括京剧在内的各个剧种在发展进程中都会有类似的演变规律,“为了适应北京观众的欣赏习惯,所以北京音就越来越成为京剧音韵的构成成份了。”“由此可见,京剧音韵不是个单纯的语音系统,而是由‘中州韵’、鄂皖音、现代北京音构成的综合的语音系统。”(23)杨振淇:《京剧音韵知识》,第31-32 页。

概言之, 广东汉剧传统戏音韵的“湖广音”特征,可以为“广东汉剧不是源于徽剧而是源于湖北汉剧”一说提供重要证据。