广东汉剧传统戏舞台音韵规范的理论建构和实践探索*

2022-12-19徐国莉

徐国莉

引 言

戏曲是中华文明的重要组成部分,它融合了语言、文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等各种艺术形式,展现了中国古典艺术的独特魅力。戏曲表演“四功”即唱念做打,其中“唱”和“念”就是艺人在舞台上如何吐字发音的音韵问题。“音韵是歌唱与念白的基础,因而也是编词与创腔的基础。”(1)杨振淇:《京剧音韵知识》,北京:中国戏剧出版社1991年,“前言”第1页。音韵对于戏曲文学创作、音乐唱腔设计,以及舞台表演咬字行腔都至关重要。梨园界诸如“依字行腔”“腔随字转”“字正腔圆”“倒字飘音”等说法,以及唱念“出字”“收音”“上口”“尖团”等概念,皆是音韵问题。罗常培指出:“学唱歌剧的秘诀最要紧的是‘字正腔圆’。……‘腔圆’固然是乐律学的职能,‘字正’却是音韵学的功用;而且要想收‘腔圆’的效果,非得先作‘字正’的工夫不可。”(2)罗常培:《京剧中的几个音韵问题——1935年9月7日为北京青年会剧团讲演》,原载《东方杂志》第三十二卷第一号,1935年;收录于《罗常培语言学论文集》,北京:商务印书馆2004年,第424-450页。“字正”即音韵标准。

戏曲界有“北叶《中原》,南遵《洪武》”之说(3)(明)沈宠绥:《度曲须知》,见中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》第五集,北京:中国戏曲出版社1959年,第208页。,元代周德清《中原音韵》就是为北曲确定的音韵标准,在中国戏曲音韵界的地位非常崇高。理论上来说,每个成熟的剧种都应该有自己的音韵规范和用韵标准,都应该编写属于自己的曲韵书。但由于戏曲是一门“口耳相传”的艺术,其传承历来靠艺人师徒间“口传心授”来模仿和学习,多数传统地方戏曲并未形成文字上的音韵规章。魏锦指出:“我们今天所看到的戏曲创作中的许多问题,诸如剧本创作缺少格律规范、音乐创作与剧本唱词之间的龃龉、演员演唱的发音吐字变异等,都与音韵知识在戏曲创作中的缺失或传统断裂密切相关。所以,戏曲音韵研究亟待加强。若从戏曲剧种发展和艺术成熟的角度来看,每一个剧种都应该建立起自身的戏曲音韵研究体系。”(4)魏锦:《关于戏曲音韵研究的设想——以川剧为例》,《四川戏剧》2019年第7期。

广东汉剧是广东粤、潮、汉三大剧种之一,是国家级非物质文化遗产,盛行于以梅州为中心的粤东客家方言区。作为地方戏曲,其影响力远不及历史上的北曲,迄今尚未出现过任何一种以正音为目标的曲韵书。长期以来,广东汉剧虽号称“遵循中州韵”,但因为缺乏明确的规范标准,舞台唱念语言一直没有得到较好地统一,甚至被戏称为“南腔北调”。舞台音韵规范的缺失已严重影响制约广东汉剧的传承创新。在国家大力弘扬中华优秀传统文化、实现中华民族伟大复兴的今天,规范广东汉剧传统戏舞台音韵是振兴广东汉剧的必然选择。同时从广东汉剧音韵规范理论建构与实践探索的过程中得到规律性的认识,也是丰富完善中国现代戏曲音韵学理论体系的有益探索。

一、广东汉剧传统戏舞台音韵存在的问题

(一)广东汉剧舞台音韵的性质尚无定论

有关广东汉剧舞台音韵的国内外文献目前公开发表的仅有一些零散论断,多为前人在讨论广东汉剧源流问题时提及,并非舞台音韵专题研究,更没有具体字音及规律的描述,概括起来有三种观点,其中前两种比较通行。

一是中州音韵说,或称“中州官话”,如康保成、陈志勇(5)康保成、陈志勇:《广东汉剧与客家文化》,《学术研究》2008年第2期。、李英(6)李英:《外江戏在粤东的生发与演进》,《音乐研究》2012年第4期。、潘谊(7)潘谊:《从比较视野看广东汉剧与闽西汉剧的历史关系》,《中国戏剧》2018年第8期。等,陈志勇(8)陈志勇:《广东汉剧研究》,广州:中山大学出版社2009年,第172-189页。有关“广东汉剧舞台唱念语言的变迁”分析较合情理,但惜非音韵学专题研究,对“中州音韵”特点性质未作具体描述。

二是普通话说,如《广东汉剧志》“舞台语言用‘中州韵’,后与本地客家语言杂陈,语言逐步接近普通话,是广东三大剧种中唯一使用普通话的剧种,也是除京剧外在全国地方剧种中极少数使用普通话的剧种之一。”(9)广东汉剧传承研究院:《广东汉剧志》,2016年内部印刷,第29页。但该书又指出:“外江戏自清乾隆年间流入后至清光绪年间,以中州官话为舞台语。清光绪以后,外江班多由潮汕人和客家人混合组成,唱用‘官话’,白用半官话、半客话,或以中州音夹杂客家方言发音,或带潮州腔的官话,这种现象一直持续至1949年中华人民共和国成立前。”(10)广东汉剧传承研究院:《广东汉剧志》,第115-116页。李荀华等著《广东汉剧发展史》开篇说“以普通话为舞台语言”(11)李荀华等:《广东汉剧发展史》,北京:中国戏剧出版社2005年,第1页。,但后文又说“中州音韵舞台语”(12)李荀华等:《广东汉剧发展史》,第10页。,亦前后矛盾。

三是“混合语言”说,如《中国戏曲音乐志·广东卷》和《中国戏曲剧种手册》:“唱念语言原为中州韵、湖广音,后与本地客家语言杂陈,语言逐步接近普通话。”(13)转引自陈志勇《广东汉剧研究》,第178页。王馗:“一度出现用客家话作为舞台语言”,“舞台散白……融入客家话文读标准。”(14)王馗:《古调仙声:广东汉剧艺术家李仙花的旦行表演艺术》,《中国文艺评论》2020年第11期。广东省艺术研究所:“舞台语言沿用中州音韵、普通话。”(15)广东省艺术研究所:《广东省地方戏曲剧种普查报告》,广州:岭南美术出版社2019年,第121页。

以上表述之所以比较笼统感性,语焉不详或模棱两可,甚至前后矛盾,最主要的原因是对语言本体研究不够,有关研究者缺乏语言学理论与方法指导下的基本调查研究及系统性的梳理,或只是相互引述,因而很难科学全面地揭示广东汉剧音韵的特点及性质,进而为剧种源流发展史研究提供有力佐证。

(二)广东汉剧舞台音韵的唱念实践未尽统一

我们挖掘整理了一批广东汉剧传统戏经典剧目、剧本和音像资料,同时调查访谈梁素珍、李仙花、杨秀微、张广武、黄超伦、李焕霞、黄丽华、嵇兵、刘腾云等几十位广东汉剧艺术家、中青年骨干演员及有关艺人,得以了解广东汉剧舞台唱念实践中的音韵全貌。

(三)广东汉剧传统戏舞台音韵亟待统一规范

音韵规范是戏曲创作者和表演者均须面对的非常重要而具体的问题。同时音韵是剧种的重要特征。“中国戏曲种类的划分,主要依声腔和语音两个方面。”(16)杨振淇:《京剧音韵知识》,第28页。广东汉剧从“外江戏”在粤东兴起、扎根历经三百年,却始终没有明确成文的音韵规范。上世纪50年末广东汉剧院成立之后,老一辈表演艺术家曾为音韵规范做过一些努力,“黄桂珠、饶淑枢致力于规范普通话成为广东汉剧舞台语言的工作。”(17)李荀华等:《广东汉剧发展史》,第207页。梁素珍等也主张广东汉剧舞台音韵是普通话或“向普通话靠拢”。她说:“以前我们学戏时没有专门的正音课,老师就是口传心授、以戏代功,老师怎么教,学生就怎么学。那时不叫‘中州音’,老师说是‘官话’。桂珠老师唱的《百里奚认妻》音很正,比较接近普通话。”(18)此系笔者于2020年7月20日采访广东汉剧国家级非遗传承人梁素珍老师的访谈记录。

戏曲为“口耳之学”,没有相关专业研究人员参与,艺人往往不能很好地总结音韵规律,师徒间“口传心授”就没有明确的正音规范。因此尽管“中州韵”概念在广东汉剧界流传甚广,但对于什么是真正的“中州韵”,广大演职人员的认识又不完全一致,“中州韵”与“湖广音”、官话、普通话的关系等问题,是他们面临的较大困惑。尤其“中州韵”与普通话的关系问题到今天已经成为大家认识上的一个焦点。那么广东汉剧舞台语言是否就是普通话或“向普通话靠拢”呢?我们发现,不少艺人误以为“中州韵”“官话”即普通话,所以努力以普通话为标准;但同时他们又通过师傅“口传心授”不自觉地“习得”了“中州韵”,因此其唱念依然较多地继承和保留了“中州韵”的特点;同时还受到客家话影响。因此一方面广大艺人对广东汉剧音韵性质普遍存在困惑,另一方面非常可贵的是,至迟从上世纪五六十年代一直到现在,广东汉剧传统戏的一些不同于普通话的特点依然得到广大演职人员基本一致的认同和基本完整的传承。

近年来,尤其国家发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以来,广东汉剧音韵规范问题再次受到有识之士重视。这是一个重要的理论问题,也是非常迫切的现实问题。

二、广东汉剧传统戏舞台音韵规范

(一)广东汉剧舞台音韵规范的建构方法

现代戏曲音韵学是一门基于汉语音韵学、语音学、方言学、音乐学等多领域交叉学科,广东汉剧舞台音韵规范的建构应融合吸收并综合运用相关学科的理论、方法和研究成果。

1.开展汉语方言学调研

方言是戏曲唱念的基础。中国地方戏曲有300多种,“区别这些地方戏最显著的特征就是方言,而不是声腔。”(24)游汝杰:《地方戏曲音韵研究》,北京:商务印书馆2006年,第1页。所谓声腔其实很多来自方言字调,尤其字调的长短高低。不同方言字调不同,舞台语言的改变可能会引起旋律及行腔的改变。某种声腔“从发源地流传到另一地后,往往结合当地的方言、民歌和民乐发生变化,造成声腔的新派别……声腔的丰富多彩与方言的纷繁复杂相关”(25)游汝杰:《地方戏曲音韵研究》,第4-5页。。戏曲剧种最初都体现发源地的语音和音乐特色,同时在传播发展过程中,一方面为吸引当地观众和保留剧种特色的需要表现出浓郁的方言特色;另一方面作为一种艺术语言又有讲求“雅言”的需要,且地方戏曲要扩大影响范围甚至走向全国,就会表现出一种向官话和书面语靠拢的倾向。因此,“任何一种地方戏曲的语言都不是典型的当地方言口语”,“地方戏剧语言可以说是一种特殊的社会方言”。(26)游汝杰:《地方戏曲音韵研究》,第12页。京剧音韵“就是一种经过优化组合的舞台艺术语言,是一种‘人工’的社会方言”。(27)游汝杰:《地方戏曲音韵研究》,第238页。揭示戏曲音韵的特点和性质,必须关注剧种原生地、流传地的自然语言和民族共同语。“每个剧种当中都有其相应的音韵学规律,而且其声腔与方言的结合非常紧密,大量不同剧种之间的声腔和方言都是不能串用的。因此我们便可以理解为什么某些地方剧种用普通话代替方言的做法并没有得到观众的认可,被认为失去了其本身的艺术魅力。这种违背音韵学本质,削足适履的所谓‘改革’,只能得到哗众而不能取宠的结果。”(28)王强:《舍本逐末 本末俱失——呼唤对音韵学在戏曲理论建设中的重新认识》,《戏曲艺术》2007年第2期。广东省内粤剧和潮剧都经历了由早期“官话”转为当地方言粤语、闽语的过程,唯有广东汉剧顽强地保留了“中州韵”特点,须联系相关方言进行系统分析。事实上广东汉剧也曾尝试采用客家话和普通话,但被人戏称“南腔北调”,都因失去了原有魅力而不被观众认可。

戏曲音韵还与演员个人的方言母语有关,尤其是著名演员,并有可能因此形成特别的声腔流派,例如京剧“谭派”之后形成程长庚徽派、余三胜汉派、张二奎京派这三种生行流派,其音韵各具特色。此外同一剧种不同行当角色的语音也往往不同,例如京剧的语言分韵白和京白两种,生旦净末丑的语言也有雅俗之分。“地方戏剧白是十分复杂的,各个剧种,甚至各个剧团、个人,在使用方音、近代音、现代音的偏重方面也有不同,有些角色如丑角,有时说单纯的方言,这是风格问题还是观点问题,有待进一步研究和总结;还有一些剧种偏重于方言,是否将中国的戏曲语言分为中州类和方言类两大派,也有待戏曲界共同确定。”(29)金升荣:《试论中国戏曲音韵的历史层次和艺术问题》,《温州师范学院学报》(哲学社会科学版)2000年第4期。

广东汉剧传统戏音韵并非现实生活的某种“自然语言”,弄清楚其性质特点须借鉴方言学田野调查听音、记音和音系整理方法,并将其与“中州韵”“湖广音”、普通话、客家话等相关语言进行比较分析。同时注意对演员个人的方言母语加以甄别,例如黄粦传母语大埔县湖寮镇客家话有两套塞擦音擦音,这一点有助于他在表演时能够较好区分平翘舌音,不过翘舌音免不了带有舌叶音色彩;而黄桂珠受家乡沐教村客家话只有一套塞擦音擦音影响,在表演时有时不能较好区分平翘舌声母,甚至错将平舌发成翘舌。

2.沿用汉语音韵学术语

汉语音韵学是研究古代汉语各个历史时期声韵调系统及其发展规律的一门科学,传统音韵学已经形成了一套比较完整的理论和术语,五音、四呼、四声、阴阳、开口、闭口等概念同时也是中国传统唱论吐字发音原则、艺术规律和方法技巧的术语。“没有扎实的音韵学基础,我们就很难创作出真正意义上合辙押韵、乐感丰富、抑扬顿挫的唱词和韵白。”(30)王强:《舍本逐末 本末俱失——呼唤对音韵学在戏曲理论建设中的重新认识》。《中原音韵》《洪武正韵》等音韵学著作分别为北曲曲韵专书和南曲主要参考,“十三辙”则为京剧和北方曲艺度曲所用的韵类。分析广东汉剧传统戏音韵特点和建构音韵规范时,我们仍沿用韵辙、韵谱、上口字等传统术语。

3.运用现代语音学方法

传统韵书的注音方式并非音标符号,而是将字的声韵调进行分类,借助某些习用的汉字来标音。由于汉字的具体音值因时地不同而不同,故传统韵书弊端明显,诸如“五音、四呼、四声、出字、收声、归韵”等理论令人感觉深奥复杂,甚至被视为“绝学”,以至于还有些概念,例如戏曲唱念行腔时的“高、低、轻、重、抑、扬”具体所指,至今成为后人难解的“悬案”。现代语音学研究人类语言语音系统的结构成分及其发展变化规律,同时训练人们发音、听音、记音、审音的技术。运用现代语音学音系描写方法,采用国际音标符号,能为准确描写广东汉剧传统戏舞台语言声韵调系统和制定音韵规范提供科学的记音方法,揭示音韵普遍特征与演员个性特征,并为戏曲唱念表演提供科学有效的正音训练方法。

4.结合音乐学腔词理论

戏曲之“曲”属于音乐学范畴。戏曲语言是兼具文学性与音乐性的艺术语言,中国自古有“文乐一体”的传统,人们很早就发现语言与音乐的密切关系。杨荫浏指出:“腔词关系是中国传统音乐声乐体裁的中心内容,也是戏曲声腔研究的重要组成部分。”(31)转引自荆晶《晋剧腔词结构关系探微》,《戏曲研究》2020年第2期。汉语声调深刻影响着戏曲行腔的旋律节奏,用“五度标调法”标记声调的调值,其实记录的是一个音节音高升降滑动的过程,与音乐旋律呈现高低起伏变化的过程相似,字调与乐调的关系是腔词理论的核心之一。中国戏曲从曲牌体发展到板腔体,相应地曲调创作有“以字行腔”和“以腔填词”两种方法。“以字行腔”就是根据字调创作相应的曲调,“以腔填词”则是根据固定的曲调音乐写作唱词。无论哪一种,音乐创作都要兼顾音韵与音乐,体现腔词一致的美感,否则腔词相悖叫作“倒字”。但“在当前的戏曲舞台上,我们经常可以看到,某些戏的音乐本身相对比较优美,但是加上唱词以后我们却很难听懂唱词的本来意思,甚至很多时候出现倒字的现象,或者让演员唱得十分别扭,观众听得十分难受。像这样的现象,大多是作曲忽视了音韵学规律导致的。”(32)王强:《舍本逐末 本末俱失——呼唤对音韵学在戏曲理论建设中的重新认识》。反过来,要弄清楚传统戏曲音韵的字调,也须掌握戏曲音乐声腔的一些基本理论。罗常培、王力等语言学家都曾关注京剧音韵。罗常培梳理前人各家所说,系统阐述了戏曲音韵界有关中州韵、十三辙、清浊和阴阳、尖团字和上口字等概念,总结的“上口字十一条”很有参考价值。但他作为语言学家而非戏曲家行文十分谦虚谨慎,他自称“外行”,在皮黄字调问题上“存而不论,留待以后研究”(33)罗常培:《京剧中的几个音韵问题——1935年9月7日为北京青年会剧团讲演》,原载《东方杂志》第三十二卷第一号,1935年;收入《罗常培语言学论文集》,第441页。,也多因字调涉及音乐理论比较复杂。广东汉剧是板腔体剧种,我们发现其音韵系统有阴平、阳平、上声、去声共4个调类,但声调在表演唱念时受声腔、曲律以及角色情感变化等因素影响而表现得稳定性较差,具体调值尚待斟酌。

(二)广东汉剧传统戏音韵规范的内容

1.整理字音系统

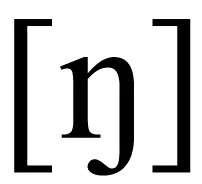

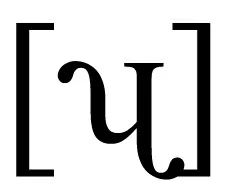

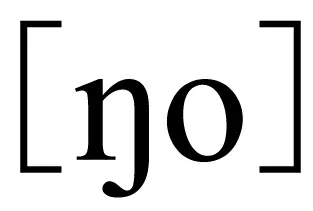

这是建构音韵规范的关键和第一步。遴选《齐王求将》《百里奚认妻》《打洞结拜》等29个较有代表性的优秀传统经典剧目逐字校对、整理,台词共有37291字 ,包括单字2145个;使用国际音标符号整理声韵调系统,我们发现广东汉剧传统戏舞台音韵系统有24个声母、42个韵母和4个声调。

2.揭示音韵特点

将广东汉剧传统戏音韵与河南中原官话、湖北黄孝片官话比较,发现广东汉剧传统戏音韵与湖北黄孝片官话相似度十分高,诸如尖团有别、入声舒化归阳平等重要特征,具有显著的“湖广音”特征。还比如有一个特殊的字“盟”,在我们所调查的广东汉剧音像材料中一共出现4次,读音均为[min213]。根据朱建颂《武汉方言研究》,武汉话“盟”字有旧读[min213](34)朱建颂:《武汉方言研究》,武汉:武汉出版社1992年。。因此我们可以断定,“盟”字读[min213]是广东汉剧的音韵特点。广东汉剧音韵呈现很多黄孝片官话这类南方官话的特点,因此在广东汉剧梨园界一方面认为舞台音韵是“中州韵”,一方面又不得不承认其“湖广音”特色。但它又并非以某时某地的黄孝片官话作为标准音,只能说是在黄孝片官话音的基础上发展演变而来的类似于社会方言的综合音系。

3.归纳韵辙韵谱

一是整理同音字表,归纳韵辙。我们将广东汉剧传统戏字音归纳为“中东、江阳、人辰、言前、由求、摇条、灰堆、怀来、发花、乜斜、梭波、衣七、姑苏”等13个韵辙,与“京剧韵白十三辙”“北京音系十三辙”不尽相同,有的名称虽同但分合不同。二是制作韵谱,将42个韵母及例字分别归入13个韵辙,便于了解每个字的音韵地位及比较字与字之间的关系。

4.普及规范文本

制定一套通俗易懂的普及型拼音方案,描写广东汉剧传统戏音韵声韵调,并分析不同行当角色的音韵特征与发声要领;将其与普通话相比较,归纳全套“上口字”;对经典剧本逐字注音,便于创作者和表演者掌握每个字具体如何唱念。

(三)广东汉剧传统戏音韵规范的意义

建构广东汉剧音韵规范既是理论研究,也是实践研究,具有重要的理论价值和实践意义。

1.解决剧种戏曲音韵规范问题,完善中国戏曲音韵学理论体系

戏曲语言通常是一种经过艺术加工的特殊语言。建构广东汉剧舞台音韵规范,能够为戏曲创作及舞台表演提供理论依据,也是保存和发扬剧种艺术特色与魅力、剧种保护传承的必要途径。

当前中国现代戏曲音韵学体系初建尚待完善,戏曲音韵理论研究,尤其是各地方戏曲音韵的研究较为薄弱。“当代对戏曲艺术有着重要价值与作用的戏曲音韵的研究实属寥寥。”(35)魏锦:《关于戏曲音韵研究的设想——以川剧为例》。从建构广东汉剧传统戏音韵规范的探索中得到规律性的认识,可以丰富现代戏曲音韵学理论体系的个案研究。

2.理清相关剧种源流发展问题,有助方言文化等相关学科研究

湖北、湖南、陕西、广东、福建五省汉剧均名为“汉剧”,均为国家级非遗,但它们之间的异同与渊源关系等问题目前还没有准确的定论。关于广东汉剧源流有来自湖北汉剧、徽剧等不同说法,前人多从唱腔板式、主奏乐器、传播路线、剧目剧本、角色行当等角度考察,若能结合戏曲音韵特色分析,理清“中州韵”“湖广音”、客家话及普通话之间的关系,并与其他几省汉剧及祁剧、京剧,以及广东省内几种早期官话戏音韵进行比较,对于理清广东汉剧源流发展问题具有重要的参考价值,也可为相关戏曲史研究提供参考。

广东汉剧是客家人的“大戏”,是客家文化的重要组成部分,“广东汉剧两百多年的发展与变迁历史,就是与客家文化交融会通的历史过程。(36)康保成、陈志勇:《广东汉剧与客家文化》。广东汉剧音韵研究有助于加深对粤东客家地区语言文化、生活习俗、移民状况等的认识和了解。

3.增强戏曲舞台语言艺术魅力,推动传统戏曲非遗的传播传承

戏曲音韵规范研究成果包括韵书、韵谱、正音指导等一系列文字及音视频材料,其理论来源于实践,又作用于实践,有助于戏曲创作者和表演者自觉运用戏曲音韵美学规律,做到“文乐一体”“字正腔圆”,从而增强戏曲表演的语言艺术表现力,进而促进传统戏曲的传承传播。

结 语

戏曲音韵学是一门多学科领域交叉学科,甚至可以说是一门边缘学科。“中国戏曲艺术形成了自己的独特体系,在世界艺坛上放射出异特的光芒,可是对于戏曲艺术的理论的研究,却是远远落后于艺术实践所达到的水平。”(37)杨振淇:《戏曲音韵学刍议》,《戏曲艺术》1985年第1期。。在广东汉剧舞台音韵规范的建构探索过程中,我们需要克服两大难点:一是跨学科领域研究难度非常大;二是一手资料收集整理与分析工作难度较大、耗时耗力。同时我们必须认识到,“随着时代的前进、汉语语音的演变、戏曲艺术的发展,即使是其中精华的部分,有的也已不能完全适用于今天的戏曲。这就要求有适应今天各种戏曲的唱念、作曲和编剧的新的戏曲音韵学诞生。”(38)杨振淇:《戏曲音韵学刍议》。广东汉剧音韵研究须与时俱进,在传承与创新的矛盾发展中不断进步、传播传扬。