认知论视域下的非物质文化遗产名录分类与动态调整*

2022-12-19刘鹏昱

刘鹏昱

一、问题的提出

我国自2006年第一批国家级非物质文化遗产(下称“非遗”)代表作名录颁布以来,逐渐形成了国家、省、市、县的“四级”非遗代表性项目名录体系。而自非遗名录公布之始,就存在“非物质文化遗产文化内涵、知识体系多样,表现形式常出现交叉而无法明确类属的情况”(1)宋丽华、董涛、李万社:《非物质文化遗产分类的问题解析与体系重构》,《国家图书馆学刊》2014年第3期。的相关问题。同一非遗项目既可以归属此类,又可以归属彼类,归属交叉与跨类别的现象在“四级”非遗名录中较多出现,这一现象该如何解决?文章拟从认知论的离散性、连续性和“典型范畴”的理论架构进行探讨。

二、认知规律的结果: 非遗项目的跨类别现象

经验主义的认知论(2)“‘经验主义的认知论’认为人对客观世界的认识不是来自与外在实体的对应,而是来自对现实世界的经验。‘经验’包括个人或社会集团所有构成事实上或潜在的经验的感知、动觉,以及人与物质环境和社会环境的相互作用的方式等等。”参见赵艳芳《认知语言学概论》,上海:上海外语教育出版社2000年,第33页。认为人类对世界的认识是一个主客观交互的过程,对事物的认知和范畴划分取决于人在不同层次上观察和组织事物的能力。因此,非遗的十大类别分类,是在认知经验的基础上所形成的离散性实体集合,具有范畴的离散性和连续性特征。

(一)范畴的离散性与非遗“十大门类”

亚里士多德(Aristotle,公元前384~前322,古希腊)的“经典范畴论”认为,人类根据事物的特性来划分范畴,“范畴是客观事物在人脑中的机械反映”(3)赵艳芳:《认知语言学概论》,第21页。。因此“一个个体要具备该范畴的所有特征,否则即不属于该范畴;范畴的边界是清晰的;范畴内所有成员不存在核心与边缘的地位区别”(4)[英]John R.Taylor,Linguistic Categorization Prototypes in Linguistic Theory(Bejing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001),23-24.,也就是说,范畴是离散的。

所谓“离散性”是与“连续性”相对的概念,二者被数学、物理学以及语言学等学科所采用。例如每个人、书本、汽车都是界线分明的物体,在空间上是分散的,因而具有离散性;而长度、温度、颜色等物理特性则没有明显的自然边界,所以这些特性具有连续性。

然而,本质主义的范畴观也遇到了很多悖论。如生物学家林耐(Carl von Linné,1707-1778,瑞典)认为“如果所选的特性由一个巨大的结构组成,并具有大量的可变物,那么,一旦人们从一个个体过渡到另一个个体,即使这是直接邻近的,差异也就会立即出现:特性在那时会十分接近于纯粹和简单的描述;反之,如果享有优先权的结构的范围狭小,并且它的可变物稀少,那么,差异就会非常少并且个体会密集的堆积在一起。因为人们根据想要获得的分类的精巧性来选择特性。”(5)[法]米歇尔·福柯:《词与物-人文科学的考古学》,莫伟民译,上海:上海三联书店2021年,第147页。若以“鸟”为例,麻雀、燕子、鹦鹉、鸵鸟、企鹅等成员都有羽毛、翅膀、会飞、鸣叫等特性,但哪些特性能够界定“鸟”却不明确。与此类似,非遗名录的分类也遇到了同样的问题。

总体来看,非遗名录的分类是一个范畴化的问题。如2003年,联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》明确了非遗的五大类别:(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式、节庆活动;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。(6)《保护非物质文化遗产公约》中文版,https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_chi,访问日期:2022年8月12日。

我国在上述五大分类的基础上,增加了第6条,“与上述表现形式相关的文化空间”(后修正为“其他非物质文化遗产”)。随后,国务院公布的“非遗名录”确立了“十大门类”的细分原则。主要包括:(1)民间文学;(2)传统音乐;(3)传统舞蹈;(4)传统戏剧;(5)曲艺;(6)传统体育、游艺与杂技;(7)传统美术;(8)传统技艺;(9)传统医药;(10)民俗。(7)“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”,中国非物质文化遗产网,https://www.ihchina.cn/project.html#target1,访问日期:2022年8月13日。

在理论上,非遗名录十大门类的形成,是由个别到一般的抽象的认知过程。在实践上,当以该名录为纲领,去普查、申报非遗项目时,则又是由抽象到具体的反向认知过程。每个具体的非遗项目之间边界是明晰的,而一个种类的非遗往往边界又不是那么明确的,这就涉及到了认知论的“离散性”和“连续性”问题。

语言学家兰盖克(Ronald W.Langacker,1942-,美国)认为“我们把世界体验为由有界物体、连续性物质和离散性实体集合这三种类型的事物所占据的(如果不是构成的)……事物是被视作有界物体,还是连续性物质、或者离散性实体的集合,不仅在于其固有性质,还取决于观察者的视角和意图;而离散性实体集合的离散性程度是介于有界物体和连续性物质之间的。”(8)Langacker,R.W, “On the continuous debate about discreteness,”Cognitive Linguistics 17,no.1(2006):110-111.

兰盖克提出的“离散性实体集合”概念,是将同类离散性元素组合起来的集合,它之所以具有连续性,是因为“人们在同时理解大量这样的元素时,将个体构成元素的离散性结合起来,从而在组织的更高层次上出现了连续性。这里有一个日常认知经验的基础:当距离越来越远时,我们去观察一个集合,就无法再区分其中的个体,从而将其视为一个连续的整体”(9)Langacker,R.W,“On the continuous debate about discreteness,”111.。

具体到非遗项目来看,它们之间互不相同,边界明晰。例如唢呐艺术不同于铜鼓艺术;陶瓷制作技艺也迥异于宝剑铸造技艺;在陶瓷制作技艺中,汝瓷制作技艺与钧瓷制作技艺也差别很大,这是显而易见的。因此,可以将非遗“十大门类”中的每一类,都视为一个离散性实体的集合,也就意味着非遗的十大门类都有离散性和连续性。

(二)范畴的连续性

亚里士多德以来的“经典范畴论”,受到了反本质主义哲学的质疑。如:博物学家布丰(Buffon,1707-1788,法国)发现在自然界,“不存在这样的存在物,即在它之上和在它之下都没有其他的存在物,(实际上)其他的存在物是通过某些特性而与它联结在一起,并通过另外的特性而与它相分离的。因此,人们总是有可能发现‘中介的产品’,如植物与动物之间的珊瑚虫,鸟类与四足动物之间的鼯鼠,四足动物与人之间的猴子。(10)[法]米歇尔·福柯:《词与物-人文科学的考古学》,第154页。”

维特根斯坦(Wittgenstein,1889-1951,英国)对“经典范畴论”提出了理论上的质疑。他发现各种游戏,如足球、纸牌、高尔夫、棋类游戏等,很难说有共同的特征,却又同属于游戏这一范畴。因此,他提出“家族相似性”(family resemblance)的原理,认为“一个范畴的所有成员都联结在一个集合上,由一个复杂的、相互交叉的相似性网络(criss-crossing network of similarities)联系在一起。一些成员共有其中一些特性、另外一些共有其他的特性,但没有一个特性是所有成员所共有的”(11)[英]John R.Taylor,Linguistic Categorization Prototypes in Linguistic Theory, 38.。

因此,不论对客观世界进行的划分多么细致,相邻的两个范畴之间,都会有一个过渡区域,其边界是模糊的,也即范畴是连续的。

作为反映事物本质和普遍联系的概念,“范畴”兼具划分实体以及划分抽象概念的功能。如“语言学家Pulman(1983)曾区分自然类范畴(natural kind categories)和名义上的类范畴(nominal kind categories),与自然类/人造类的区分相当。”(12)宋作艳:《生成词库理论最新发展》,《语言学论丛》(第44辑),北京:商务印书馆2011年,第202页。前者用于客观自然界,后者当然也包括人类所创造的物质与非物质文化。“名义上的类范畴”与“自然类范畴”一样,都具有范畴边界模糊性的特征。

从客观自然的事物到游戏,再到语言,人们都发现了范畴的连续性,非遗的分类也是如此。既然范畴并非绝对“离散的”、边界明晰的,而是“连续的”,那么,我们就不难理解某些非遗项目跨类别、归属不清的现象。但这也并不意味着可以取消范畴,毕竟“家族相似性”也蕴含着某种共同属性。

(三)典型范畴

如果将维特根斯坦的“相似性”原理演化到极致,就意味范畴的划分是没有客观依据的。而“经典范畴”的二元划分法,非此即彼,也不能全面、正确的反映客观现实。如此一来,就需要一种更具解释力的理论来解决这一矛盾,因而促使了“典型理论”的出现。

人们对典型(原型)的研究始于颜色的分类。 “1969年人类学家柏林(Berlin)和凯(Kay)发现,尽管不同的语言关于颜色的分类是不同的,但是都共有一些基本颜色;进一步的,他们发现这些基本颜色是从11种 ‘焦点色’中选取的。”(13)[英]John R.Taylor,Linguistic Categorization Prototypes in Linguistic Theory,9.这一实验,经心理学家罗施(Eleanor Rosch,美国)推广到其他范畴,形成了典型理论。

所谓“典型”就是在一个范畴中最好的、最具代表性的个体。“典型理论”认为人类建立的范畴其实是“典型范畴”。因而,范畴具备下面几个性质:“(1)范畴凭借其典型特征,而不是充分必要条件确立。(2)范畴成员有典型和非典型的差异,具有中心至边缘的地位差别。(3)范畴成员之间有相似性和共同特征,构成一个连续体。(4)范畴的边界是模糊的。”(14)杨忠、张绍杰:《认知语言学中的类典型论》,《外语教学与研究》1998年第2期。典型理论既肯定了范畴的客观存在,又正视其成员之间的差异性。典型成员构成了范畴的稳定性,而较不典型的或非典型的成员的加入,又使范畴得以灵活处理。

“范畴化”,简单说就是区分、判断和分类。在每种非遗的分类中,我们都会发现一个连续性对象的等级,越靠近中心的部分,越符合这一类别的特征,越靠近两端,越显示出模糊性。以非遗名录中的民间文学为例,“神话、传说、故事”等是该范畴的典型成员;而“宝卷”是一种说唱的形式,具有曲艺的特点,“四季生产调”“吴歌”则又兼具民歌的特征,可以说后三种处于边缘地位。(15)参见“国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知”,中国政府网,http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5917.htm,访问日期:2022年11月16日。因此,以“最主要、最明显的特征”来给非遗分类,毋宁说是以最具代表性的、典型的成员来建立类别。

综上所述,认知是获得知识或学习的一种心理过程。客观主义(16)“‘客观主义’是对多种相同或相似的哲学流派的统称,该理论认为世界由物质的和理念的两个相互对立的部分组成。人类心智是脱离主体的,超验的,不依赖认识主体的身体经验及其与客观世界的相互作用;人对客观世界的认知是与外在实体对应的。”参见赵艳芳《认知语言学概论》,第29-31页。(或本质主义)的认知论认为人对外部世界的认识是机械的反映。这种将主——客观对立的思想为经验主义所摈弃。经验主义的认知论发现,人类的认知来自于对外部世界的经验,是与一定的自然和社会文化环境互动的。人类在认识事物时总是先形成整体感知,然后区分其特性和属性,而对于整体则形成简化处理的典型形象,以典型形象为参照点去认知其他事物。这就是经验主义的典型范畴观。当我们从这一角度重新分析非遗分类交叉的现象时,既可以从学理上厘清其产生的原因,也可以采取顺应认知规律的举措。

三、认知规律的作用:非遗名录的动态调整

2021年8月,国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》强调要“完善代表性项目制度。构建更加科学、合理的代表性项目分类体系。健全国家、省、市、县代表性项目名录体系。加强代表性项目存续状况评估,建立动态调整机制。”(17)“关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见”,中国政府网,http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5633447.htm,访问日期:2022年8月13日。中国非遗名录十大类的划分,是在学者对中国民间文化的认知扩大、深入的过程中形成的,并受到自身知识框架和研究经验的影响。

(一)十大门类的认知基础与动态调整

非遗作为一种与“物质文化遗产”相对的新概念,本身就意味着人类在历史经验的基础上,对自身所创造的文化遗产的重新审视和区分。由于在不同文化背景下的认知经验有所不同,不同的国家在“非遗”的命名和分类上也不尽相同。

如日本将其国家遗产分为“有形文化财、无形文化财、民俗文化财、纪念物、文化景观、传统建筑物群”六大类别(18)国家文物局第一次全国可移动文物普查工作办公室:《日本文化财保护制度简编》,北京:文物出版社2016年,第1页。;韩国将其国家遗产分为“有形文化财、无形文化财、纪念物、民俗资料”四类(19)参见康保成《中日韩非物质文化遗产的比较与研究》,广州:中山大学出版社2013年,第264页。。而我国的非遗概念则分别涵盖日本“无形文化财”以及“民俗文化财”的一部分(日本“民俗文化财”包含有形的和无形的两部分);韩国的“无形文化财主要是指“戏剧、音乐、舞蹈、工艺技术”,而其“民俗资料”中关于风俗活动的部分,却又属于我国非遗分类中民俗这一概念。新加坡的非遗分类则是在联合国教科文组织的五大类基础上,增加了“饮食遗产”一类(20)“新加坡公布首批国家非物质文化遗产清单等”,中国非物质文化遗产网,https://www.ihchina.cn/Article/Index/detail?id=429,访问日期:2022年11月16日。。

而我国自古以来的“采诗”传统,使得研究者最早关注的是“民间文学”“口头传统”;自“五四”以来,从北大《歌谣周刊》开始,征集范围扩展到神话、传说、童话、风俗方言等。随着对各地、各民族文化的认知加深,研究调查范围扩展到风俗、服饰、信仰、民间戏剧、曲艺等。新中国成立后,又注意到传统手工艺,少数民族的史诗、各民族的歌谣、民间故事、音乐、舞蹈。标志性的成果十套“中国民族民间文艺集成志书”,涵盖了民间文学、民间音乐、民间舞蹈、戏曲、曲艺等5大类十个领域(21)参见王文章《非物质文化遗产概论》,北京:文化艺术出版社2006年,第170、174、177、189页。。

中国目前非遗名录十大类的划分,是在上述认知实践的基础上形成的。而认知是心智活动对人关于客观世界的经验概念化、结构化的过程,那么随着认知的深化,对事物的分类也将有所变化,原因主要有两个。

其一,是人们对客观世界认知不足。如我国古人认为“鲸”是鱼类,是因为没有认识到鲸作为哺乳动物的特征。其二,是范畴本身的变化形成的。一方面由于新事物的产生或发现,范畴的边界可以扩大;另一方面是随着新成员的加入,范畴的典型成员也会发生变化。如中国古人将书于竹、帛,编订成册者统称为“书”,但随着纸质“书”的普及,“书”类的典型成员变为纸质书,近年来“电子书”流行,若干年后,“电子书”或许将成为书类的典型成员。

同理,随着非遗普查的扩大、深入,可能会发现一些新的、不能明确归入现有分类的文化遗产;也有可能新发现的非遗会改变原范畴的典型成员,也就需要对目前的十大门类作动态的调整。一种方式是对现有名录的命名加以调整,使其能够比原名录涵盖更多的成员。另一种方式,则是根据普查的知识、经验,在十大门类下,增加新的二级层次名录。

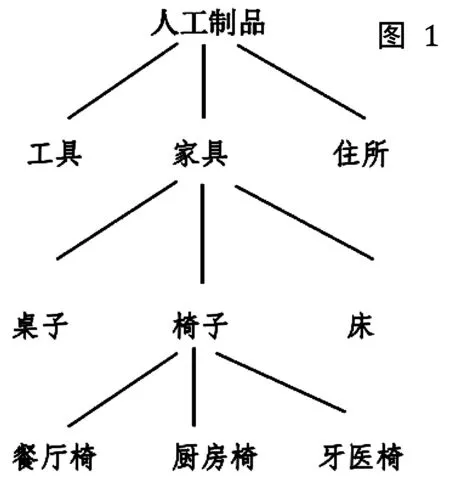

图1

因范畴具有高层次、基本层次、低层次三个等级层次(如图1“人工制品→家具→椅子”)(22)E.Rosch and B.B.Lloyd , “Principles of Categorizationin,” in Cognition and Categorization, ed.(Hillsdale New Jersey:Lawrence Erlbaum1978),31-32.。其中,基本层次范畴将同一范畴成员共享的特征最大化,并且将该范畴成员与其他范畴成员共有的特征最小化(23)John R.Taylor,Linguistic Categorization Prototypes in Linguistic Theory, 51.,从而使人付出最少的认知努力而得以区别事物;低层次范畴则凸显了区别特征。那么,从理论上看,在十大门类下设立各门类的二级层次目录是可行的。

(二)增设二级层次目录并规范其表述

由于高层次范畴发挥的是一种高度汇聚性的功能,而低层次范畴则凸显了小类别的特征,因此,设立十大门类的二级层次目录,应符合民族性、集中性。例如在“民间文学类”目录下,蒙古族、苗族、维吾尔族等少数民族的民间文学各为一类,凸显其民族特色;集中性则是指一种非遗在各地区广泛存在、数量集中,可归属一小类。

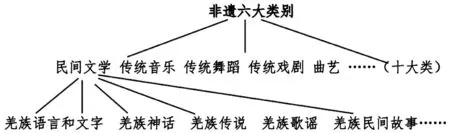

可以参照罗施绘制的“名词范畴”的轴线图(图1)。在“非遗六大类别(定义的)→十大类(目前名录的)→下位范畴的各类别”的顺序、框架上进行调整。以羌族民间文学类非遗为例,可设立民间文学的二级层次目录(试验)如:

(图2(24)参见贾银忠主编《中国羌族非物质文化遗产概论》,北京:民族出版社2010年,第90-108页。)

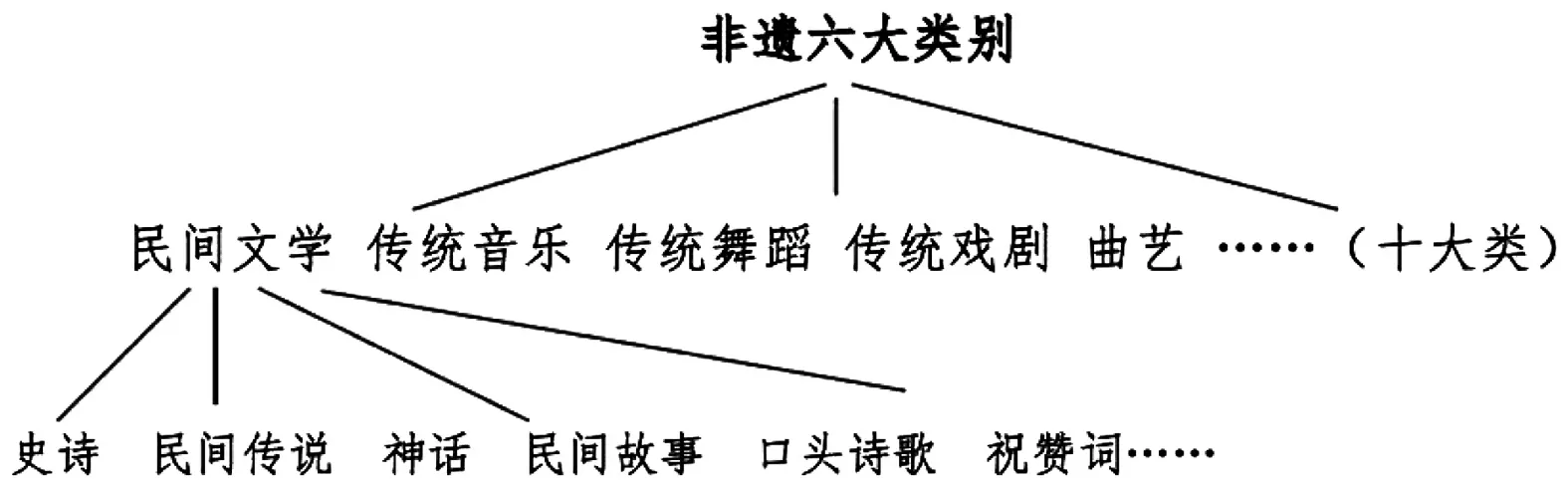

为内蒙古自治区民间文学类的非遗,设立二级层次目录(试验),则可以有所不同,如:

(图3 (25)内蒙古自治区“非遗名录”,内蒙古自治区非物质文化遗产保中心,http://web.ichnmg.cn/project/view.shtml ,访问日期:2022年11月16日。)

在该名录设置下,蒙古族的格萨尔、江格尔等史诗归为一类,蒙古族与鄂温克族的神话、传说、故事各归为一类,口头即兴的诗歌归为一类,兼具民俗仪式的祝赞词归为一类。

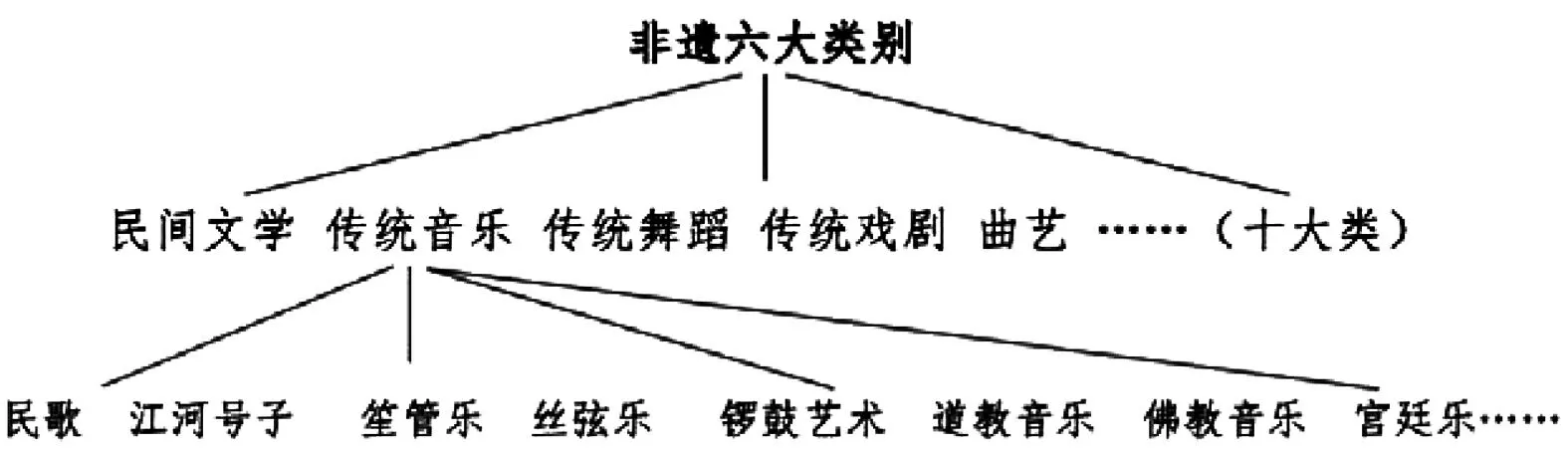

再以河南省传统音乐类非遗为例,也可设立其二级层次目录(试验)。如:

(图4 (26)“河南非遗目录”,河南非物质文化遗产网,http://www.henanfeiyi.com/list_15/,访问日期:2022年年11月16日。)

由于下位范畴的功能在于“凸显”其不同于该类别其他成员的“特殊属性”(27)[德]弗里德里希·温格瑞尔,汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第二版),彭利贞、许国萍、赵微译,上海:复旦大学出版社2009年,第88页。,而各地区、各民族有其相对独特的非遗风貌,其下位范畴可以根据调查的经验事实,再总结归类,而不一定与国家级、省级名录体系中十大类的下位范畴保持一致。此外,设立二级层次目录,还应规范其表述。例如在第一批国家级非遗名录中,民间音乐名录“花儿”这一范畴下,有“莲花山花儿会、松鸣岩花儿会、宁夏回族山花儿”等8项;而“号子”有“川江号子、南溪号子、澧水船工号子”等3项,这些不同地方的号子却又独立各为一类。

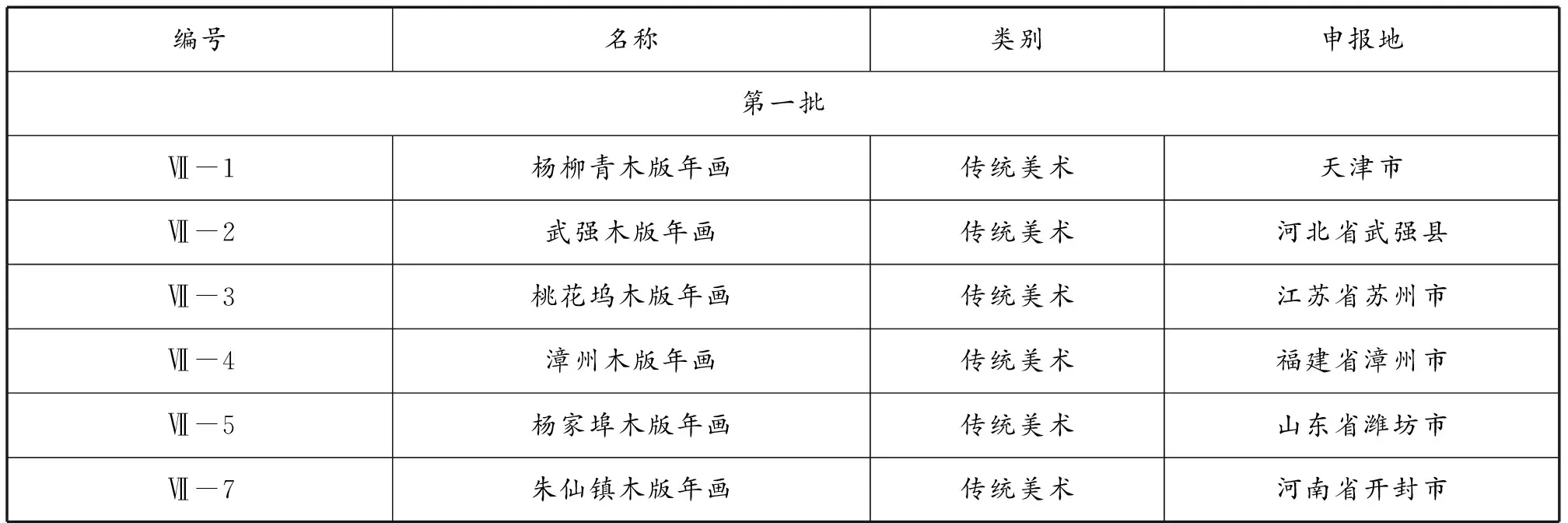

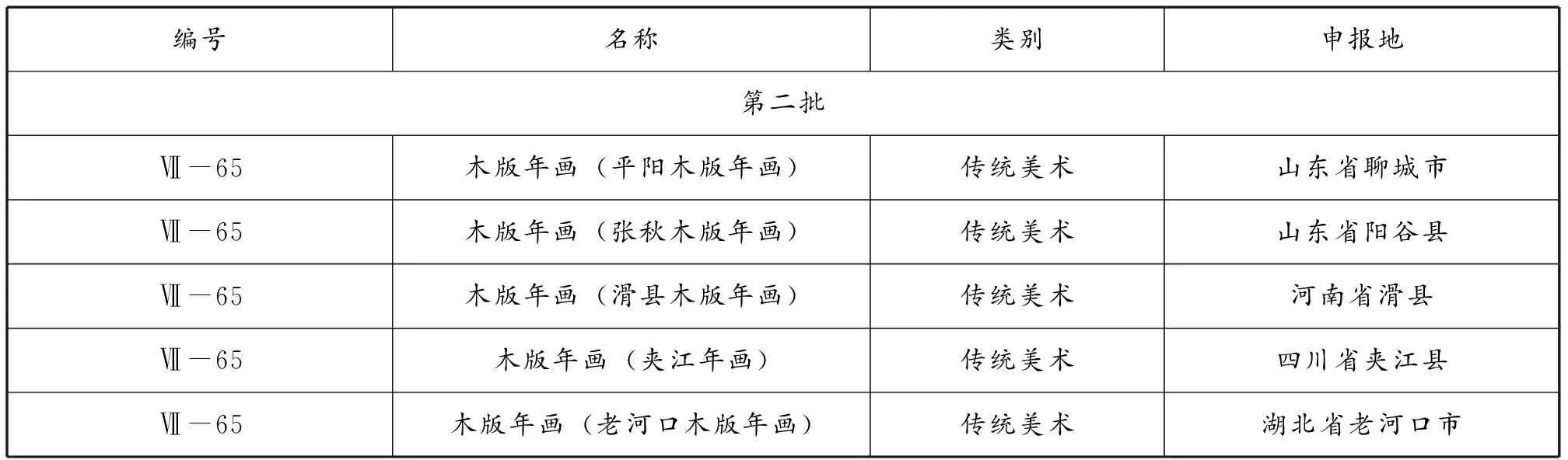

另一方面,不同批次的同类别项目,其名录设置也有不规范的地方。以木版年画为例:

对比表1和表2,“杨柳青木版年画、朱仙镇木版年画”等反而能与其上位范畴“木版年画”并列,难免引起其价值高于其他木版年画的错觉,应按照“传统美术→木版年画→各地、各类木版年画项目”的顺序调整,做到整齐、规范。

表1

表2

(三)为非典型成员加“限定词”

除上述原因外,设立二级层次目录,也便于对跨类别的非遗项目进行修订。例如“民间舞蹈”中,土家族摆手舞、傣族的孔雀舞是典型成员,而广东的“狮舞”既具有舞蹈性,又具有杂技、竞技的性质;至于“六郎庄五虎棍”在国家级非遗名录中虽归属于“舞蹈”一类,而实际上偏重武术表演,在舞蹈这一范畴中是“非典型”成员。

“民间舞蹈”的分类是建立在学科研究范式上的,如果把我们习得的思维、习惯、观念的认知结构称为“文化模式”的话,以科学事实和逻辑规则为基础的“专家模式”和以不正规的观察、传统的信条为基础的“民间模式”往往是不同的(28)[德]弗里德里希·温格瑞尔,汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第二版),第60、61页。。尤其是在科学与技术领域,分类更注重正确与否;而日常生活中的民间模式则侧重功能上的有效性。

在舞蹈学的学科视野中,“六郎庄五虎棍”可以划归舞蹈,而在民间模式的视角上,它则是一种武术。如此来看,在“民间文化”占据主体的非遗中,分类还需注意功能上是否适用,“民间模式”也应是一种分类的依据。在十大门类下设立细化的分类,有利于与民俗生活相衔接,在实践上也是必要的。

为将两者衔接,则需在设立二级目录的基础上,先确立典型范畴,然后对非典型成员在命名上加以限定。例如,在传统舞蹈类别下,归纳出“鼓舞、龙舞、狮舞、傩舞、劳动舞”等细化的类别,并根据实际情况进行动态调整。对非典型成员,则需冠以限定词,如将“盾牌舞”“藤牌舞”“六郎庄五虎棍”等归为“武术舞蹈”,作为传统舞蹈的次级名录之一。如此一来,既便于从命名上规避跨类别的现象,也符合范畴动态变化的规律。

范畴化是人对客观世界的主观观照的过程,随着认知广度和认知深度的变化,范畴及其典型成员也会发生变化。因而,对非遗的高层次范畴和低层次范畴进行调整是必要的。那么如何更合理的设立非遗的各种类别?专家、学者的专业的意见是一方面;另一方面则是社区成员和文化持有者,在地方文化经验基础上形成的典型性印象。

四、社区参与:文化权利与非遗分类的认知经验

典型具有语境依赖性和文化依赖性,受到社区文化模式和认知模式的影响,这也要求对非遗的分类应充分考虑社区文化持有者、传承者的观点。

(一)非遗的“语境”

从语言学的角度看,“‘语境是一个词或句子之前和之后的语言材料’,或‘理解话语所必须的一组背景假设的集合’”(29)[德]弗里德里希·温格瑞尔、汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第二版),第51页。;在社会人类学领域,马林洛夫斯基(Malinowski,1884-1942,英国)(1923)区分了“情境语境”和“文化语境”,前者指语言发生的情境,后者指社会文化环境。(30)何赟:《浅论马林诺夫斯基的情景理论及其理论贡献》,《现代语文》(语言研究版)2009年第6期。

马林洛夫斯基的“语境”在于阐述交流时的现实情景和文化背景对句子或语篇理解的重要性,而认知语言学则将语境看作一种心理现象。情境是真实物体的相互作用,而“情境语境”是关于这些互动的概念的认知表征。“典型范畴”的语境观发现,“典型”具有语境依赖性,语境可以改变某一范畴相关属性的重要性;同时,语境也可以强调那些非重要属性,甚至引进新的属性(31)[德]弗里德里希·温格瑞尔、汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第二版),第50页。。

但语境对范畴属性的改变并非任意的,词语意义或概念与语境具有相互协商的关系,“语境对一个表达式语义具有概念化的作用,一些语境因素固化为实际用例语义概念化的组成部分”。(32)牛保义:《认知语法的“语境观”》,《解放军外国语学院学报》2017年第6期。如在某种语境下“岩石”可以称作“椅子”,椅子的形状、材质等特征被隐藏,而只突出了“可以坐的”这一特征。也就是说“词语的意义并不完全由语境决定的,恰恰是由于词语有自己的语义潜在性,才使得语境可以在这种潜在性中进行选择。”(33)谢应光:《认知语言学的语境观》,《重庆师院学报》(哲学社会科学版)2003年第3期。

具体到非遗来说,某种非遗因为本身的一些特征而参与到一定“语境”中,被赋予特定的意义;而这一“语境”也因非遗的参与获得完整的意义。如:梅州舞蹈类非遗项目“打莲池”,是客家民俗“香花佛事”中具有程式性的仪式舞蹈,各阶段都表达了一定的象征意义。但在社区文化中其“语境”是“白事”(丧礼),因此其舞蹈属性消解,凸显出仪式性。无独有偶,宁德畲族的奶娘催罡巫舞,其实质是畲族巫师进行驱鬼镇妖活动中的一段仪式,共分“净坛”“请神”“踩罡”三个部分,祭祀祈福的场合才是其标准语境。再如傩戏,本身就具有明显的巫术仪式属性(如其中一种“庆坛”,就以驱邪祈福的仪式为主,穿插戏剧表演),傩戏表演中往往穿插“上刀山、下火海、下油锅”等傩技,这些傩技也很难看做纯粹的杂技或武术。

虽然上述仪式、傩技可以改编成为舞台表演的节目,但同时也改变了原有的语境,引进了新的属性,成为非遗的衍生品。因此,当非遗成为某个“语境”中不可分割的一部分时,其范畴相关属性的重要性发生了变化,一些从其本体来看不重要的属性被凸显,相应地,它的归属也会发生变化。

(二)综合学者与社区民众的意见

进一步说,对日常生活中所遇到的种种现象,我们会体验和存储大量的语境(直接的和相关的),形成对不同领域的概念、图示等,而这种“个体对特定领域经验过并且储存起来的语境的总和(34)[德]弗里德里希·温格瑞尔、汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第二版),第62页。”就是认知模式。当人们要将所看到的物体或情景范畴化时,就需要提及一个或几个相关的认知模式。

认知模式与文化模式是一体两面的关系。即“认知模式取决于个人成长的文化背景,特定领域的认知模式又被文化模式所决定,反之文化模式可以看做一个社团或亚社团的所有人共有的认知模式”(35)[德]弗里德里希·温格瑞尔、汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第二版),第55、56页。。因此,对于同一范畴,什么才是“典型的”,在不同文化中有不同的理解。

由于认知模式形成的基础是直接和相关的语境,那么特定文化中的典型语境就成为认知模式最易被提取的部分。“典型语境”观认为“词语使用和意义中的任何变化发展都是以某种典型形式为前提的。每个词语的意义实际上就是它所激活的图式化的、反复出现的典型语境。”(36)谢应光:《认知语言学的语境观》,《重庆师院学报》(哲学社会科学版)2003年第3期。

因而,不同的文化背景中的认知模式在识别一项非遗的时候,也会激活不同的图示化的“典型语境”。类似“踩刀梯”这样的非遗,对于北京、天津等地的居民,以及接受电视、网络等大众传播平台的观众来说,他们所想到的反复出现的场景是天桥艺人的杂耍、舞台上的惊险节目、马戏团的精彩表演;而在苗族社区居住的人,则会率先联想到英雄张二郎的传说、傩师学艺满师后的“迁阶”法事,或者重大节日的刀梯会等场景。显然,两者对其类别的判断就会形成差异,前者或许认为它是一项杂技,而后者则将其视为一种民俗仪式。

彭兆荣、陈沛照等指出了非遗项目申报、评审中的“主体性缺失”“政府包揽”等问题,联合国教科文组织相关文件也在强调社区的参与权、知情权,但实际上社区是被动参与的。因而,仅从赋予权力的角度来看社区,那么所搭建的政府、专家、社区群众的对话平台往往不能使社区的声音有效彰显。

而从“认知模式”和“典型语境”的视角看,非遗的分类,在普查、申报时,就需要依赖社区人员和文化传承者的解释和判断。研究者在此基础上,结合学科知识背景,通过对不同非遗项目的比较,对类似非遗项目的异同分析,形成合理的非遗分类体系。

罗施在分析“典型范畴”时所采取的方法,或许能对非遗的分类有所助益。他设计了一个实验,考察了“各种家具、水果、车辆、武器、蔬菜、工具、鸟、运动、玩具、服装等范畴”,让被测试者给上述范畴的不同样本打分,分值为“非常好的”“中等好的”“非常差的(或根本不是)”三个档次。(37)[英]John R.Taylor,Linguistic Categorization Prototypes in Linguistic Theory,43-45.

这一思路和方法或许可以在非遗的普查工作中所使用,从而合理、适用地形成非遗各类别的“典型范畴”。这项实践工作需要对现有的非遗名录加以评估;并立足非遗的典型文化语境,在普查、申报非遗项目时,征询该社区成员、文化传承者的解释和判断,从而明晰其类别,避免错误的归类现象。

结 语

综上所述,本文认为:(1)范畴化是人类认知系统参与理解客观世界的结果,是主客观互动的过程,随着认知深度和广度的变化,范畴也会发生改变,因而相应地,对非遗的分类也需要动态调整。(2)由于范畴具有高层次、基本层次和低层次的区分,在“十大类别”的分类之下,设立符合民族性、集中性的次级名录也是可行和必要的;(3)对非遗名录的调整,应先确立其“典型范畴”,而对于边缘地位的“非典型”成员,应该在类别前加上限定词,以规避分类上的交叉现象。(4)范畴具有语境和文化依赖性,典型范畴的产生依赖于典型语境,非遗的分类要依赖社区人员和文化传承者的解释和判断;(5)社区参与是非遗分类的认知经验需要,在非遗语境和社区文化模式的基础上,结合学科背景知识进行认知,避免出现因剥离语境、脱离文化模式而错误归类的现象。