头颅CT引导下微创穿刺引流术与传统开颅手术治疗婴幼儿颅内出血的对比研究*

2022-09-14邱文琪高洁张贤华杨明

邱文琪 高洁 张贤华 杨明

颅内出血(intracranial hemorrhage,ICH)系脑血管破裂、血液外溢至颅腔所致疾病。婴幼儿发病的病因相对复杂,一般认为与血液病、脑血管畸形、维生素K 缺乏、早产等因素有关[1-2]。以早产儿为例,Roberts[3]报道,早产儿、足月儿发病的病因、出血部位、临床表现等存在差异,神经系统发育的结局也有所不同。ICH 可严重危害婴幼儿的大脑发育与身体健康,严重者可出现后遗症[4]。一项针对2 岁以下足月儿ICH 发病的回顾性研究表明,798 名婴儿中,ICH 的发病率为24%,其中32%的患儿存在多种ICH,患病类型以硬膜下出血为主,婴儿的临床结局与ICH 病因、部位及发病时间有关[5]。作为ICH 的特殊患病群体,婴幼儿ICH 的临床诊治难度较大,既往内科治疗方法对轻症患儿的效果良好,治疗风险偏低,但重症患儿的疗效并不理想,脑疝形成后内科疗法的获益较小;外科治疗在清除血肿方面有显著优势,但患儿的手术耐受性较差,传统外科开颅手术的风险偏高。微创穿刺手术是微创外科理念下脑出血治疗的重要方法,发病后早期(3~24 h)行微创穿刺手术,可有效清除颅内血肿,患者的术后恢复效果较好[6-7]。目前,微创穿刺手术主要用于成人ICH 患者,关于婴幼儿ICH 应用本术式的报道偏少,探索ICH 患儿治疗的手术方式,分析推广应用微创穿刺手术的可行性,对婴幼儿ICH 的临床诊治工作有重要价值。本研究围绕婴幼儿ICH 的手术治疗方法展开分析,采取对照试验研究,对比微创穿刺引流术、传统开颅手术的疗效,以期为婴幼儿ICH 的临床诊治提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年7 月-2021 年6 月江西省儿童医院收治的72 例颅内出血婴幼儿。纳入标准:(1)年龄3 d~2 岁;(2)经头颅CT 检查确诊,诊断标准参考文献[8]《中国脑出血诊治指南》;(3)参照文献[9],手术指征明确。排除标准:(1)既往有类似病史或出血史;(2)存在凝血功能异常;(3)脑部有其他干扰因素。采用随机数字表法将患儿均分为观察组与对照组,每组36 例。本研究经医院伦理委员会批准。患儿家属签署知情同意书。

1.2 方法 入院后均常规予止血、降颅压、补液等对症治疗,完善一般资料,根据临床症状、CT 检查与体格检查结果等进行评估,确认手术指征后,按术式要求进行术前准备工作,两组患儿的手术方式如下。

对照组(传统开颅手术):常规全身麻醉。选择合适的开颅切口,颅骨开瓣;常规清除颅腔内的血肿,并进行止血,视情况将骨瓣还原或去除;考虑术后脑肿胀风险与脑组织保护需求,2 例新生儿实行改良性的保留空间的骨瓣回纳;术后患儿转至重症监护室继续进行救治,第2 天进行头部CT 复查,检查颅内血肿是否完全清除,脑形态是否恢复良好。

观察组(微创穿刺手术):术前进行科间会诊,根据血肿情况,共同商讨麻醉方案,行局部麻醉或全身麻醉。根据CT 图像确定穿刺点及穿刺深度,选取血肿量大层面作为手术靶点,头皮距靶点最近处为穿刺点,计算靶点至穿刺点距离;确定血肿部位,在头颅CT 引导下行定位穿刺;置入硅胶引流管,常规进行引流与冲洗,视情况决定是否留置引流;术后常规治疗方案与对照组同。

1.3 观察指标及评价标准(1)临床客观指标,比较两组患儿的住院时间、清醒时间、手术时间与血肿清除率,血肿清除率=(术前血肿量-术后1 d血肿量)/术前血肿量×100%。新生儿/婴儿清醒的判断标准:正常弹足2~3 次后,肢体活动多,哭声响亮,则为清醒。血肿量的计算借助3D 软件计算方法,完成出血区域CT 扫描后,应用3D 软件重建血肿圈内的血肿,确定血肿阈值,由软件自动计算血肿体积。(2)临床疗效,参照相关文献[11-12]的评估方法,制定如下评估标准:①显效,症状明显减轻,意识障碍改善,3 个月内无脑积水、脑瘫发生;②有效,症状减轻,意识障碍有所改善,3 个月内轻度智力障碍或脑积水;③无效,临床症状无改善或加重,3 个月内有脑积水发生。总有效=显效+有效。(3)并发症情况,比较两组患儿住院期间并发症的发生情况,包括颅内再出血、颅内感染、呼吸道感染等。(4)随访结果,出院后随访6 个月,比较两组患儿的生存质量,统计轻度残疾、智力障碍等后遗症的发生情况。轻度残疾判定标准:参考脑性瘫痪康复指南,存在躯干/四肢功能障碍,肢体活动受到限制,以致影响患儿的日常生活[13]。智力障碍判定标准:采用Gesell 智能测试进行评估,发育能区落后2~3 个,则认定为轻度智力障碍[14]。

1.4 统计学处理 采用SPSS 25.0 软件进行数据处理,以(±s)表示计量资料,组间用独立样本t检验,计数资料用率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 对照组男21 例,女15 例,年龄3 d~2 岁,平均(11.92±5.74)个月;发病时间2~24 h,平均(12.39±5.70)h;症状:哭闹31 例,面色苍白28 例,拒食23 例,抽搐16 例,高热11 例;出血部位:硬膜下血肿16 例,硬膜外血肿12 例,脑内血肿8 例;出血量(按文献[10]多田公式计算)≥30 mL 21 例,脑疝形成5 例。观察组男23 例,女13 例,年龄17 d~2 岁,平均(11.82±6.28)个月;发病时间2~24 h,平均(12.00±5.77)h;症状:哭闹29 例,面色苍白30 例,拒食21 例,抽搐18 例,高热9 例;出血部位:硬膜下血肿15 例,硬膜外血肿13 例,脑内血肿8 例;出血量≥30 mL 者19 例,脑疝形成6 例。两组患儿的一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 两组临床客观指标比较 观察组患儿的手术时间、住院时间短于对照组,清醒时间早于对照组(P<0.05),血肿清除率低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组临床客观指标比较(±s)

表1 两组临床客观指标比较(±s)

2.3 两组临床疗效比较 观察组患儿的临床总有效率高于对照组(χ2=4.571,P=0.033),见表2。

表2 两组临床疗效比较[例(%)]

2.4 两组并发症发生情况比较 观察组的并发症发生率低于对照组(χ2=5.690,P=0.017),见表3。

表3 两组并发症情况比较[例(%)]

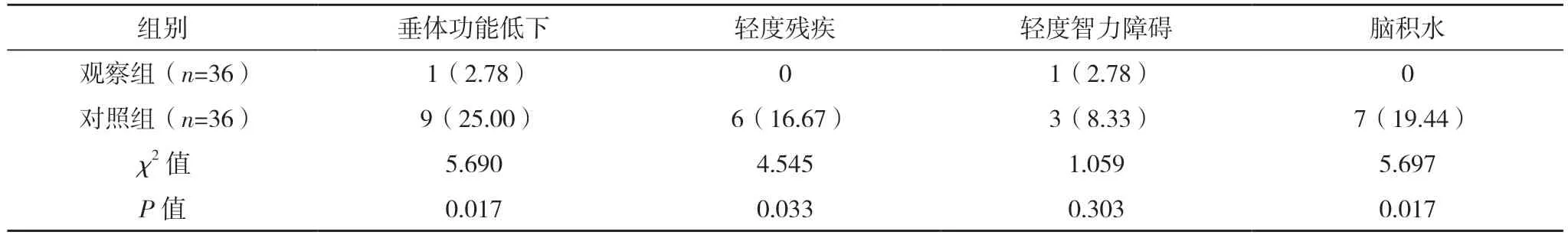

2.5 两组随访结果比较 随访结果表明,观察组患儿的垂体功能低下、轻度残疾、脑积水发生率均低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组随访结果比较[例(%)]

3 讨论

婴幼儿ICH 是新生儿科、儿科常见危重疾病,患儿病情变化除与成年ICH 存在相似规律外,还与年龄、病因等相关[15]。ICH 患儿的病情进展迅速,临床表现复杂多样,文献[16-17]指出,患儿预后质量主要与干预时间窗、感染、格拉斯哥昏迷指数评分、营养状况等有关。临床确诊后,根据患儿的病因、出血部位、出血量等进行综合评估,合理选取治疗方式,尽早实施干预,对患儿的预后有重要影响。目前,婴幼儿ICH 的治疗方法可分为内科保守治疗与外科治疗两种类型。内科治疗的安全性较好,通过密切观察病情变化动态调整治疗方案,部分患儿可取得良好预后,但此类方法的疗效有限,重症患儿及特殊出血部位患儿的吸收过程相对缓慢,整体治疗效果并不理想。外科治疗的优势在于有效清除颅腔内的血肿,传统开颅手术的视野暴露较充分,可在直视下最大限度地清除血肿。从理论层面分析,排除手术医师业务水平及术中操作差错等干扰因素,该术式可达到彻底清除血肿的效果,而本术式也存在明显的短板:(1)手术过程需要全身麻醉,术后患儿苏醒需要的时间较长;(2)手术创伤大,术中失血相对较多,容易引起脑损伤加重、脑缺氧等问题;(3)术后恢复时间较长,意识障碍可能持续较长时间;(4)部分患儿可出现明显脑水肿与手术相关感染,此类患儿的预后质量普遍较差[18]。除手术层面的原因,婴幼儿对外科手术的耐受性较差,脑血容量少及脑组织相对脆弱等特征,也直接增加了开颅手术的风险。探索更加安全的手术方式,兼顾婴幼儿ICH 的血肿清除效果与手术安全性,弥补传统术式的缺陷,具有重要的临床价值。

微创穿刺手术是在微创理念与先进医疗设备支持下诞生的外科治疗技术,其优势集中体现在手术创伤、术后恢复等方面。根据文献[19-20]报道,微创穿刺手术对脑出血有良好的治疗效果,可有效解决合并脑疝、伴高血压等手术难题,但此类研究的对象多是成年患者,关于婴幼儿ICH 患者应用微创穿刺手术的报道较少。就手术的适用性而言,微创穿刺手术的操作相对简单,手术过程对患儿脑组织的创伤较小,安全性方面有着传统开颅手术难以比拟的优势,对病情危重、不能耐受开颅手术的患儿,本术式依然适用。为探明微创穿刺手术的临床价值,指导今后婴幼儿ICH 的诊治工作,本院积极着手开展临床对比试验。穿刺点定位是微创穿刺手术的难点之一,葛玉元等[21]对3D-Slicer 软件辅助定位技术的应用价值进行了分析,但此类软件的应用有着较高的技术要求,考虑微创技术的推广需求,本研究拟采取头颅CT 引导下定位的策略,由手术医师结合CT 图像与临床经验判断穿刺点。研究结果提示,头颅CT 引导下的微创穿刺引流手术具有操作简单、手术安全性高等特征,术中未出现穿刺点定位差错。对比两组患儿的时间指标,结果发现,观察组患儿的手术时间、住院时间短于对照组,清醒时间早于对照组,提示微创穿刺引流术可缩短婴幼儿ICH 手术治疗的用时,术后清醒与住院治疗所需时间更短。分析其原因,考虑与两种术式的麻醉方式差异、手术相关创伤等有关。疗效方面,虽然微创穿刺引流术的血肿清除率低于对照组,但其总有效率高于对照组,且住院治疗期间的统计结果提示,观察组患儿的并发症发生率更低,随访调查结果显示观察组患儿的生存质量更高,综合考虑ICH患儿的血肿清除效果与术后恢复情况,微创穿刺引流术仍有作为婴幼儿颅内出血主流治疗方案的可能性。对血肿清除问题,王凯杰等[22]指出,成年患者术前血肿形态可影响微创手术的血肿清除率,婴幼儿ICH 与成年ICH 存在一定的相似性,故后续研究可考虑根据患儿的血肿形态选取术式,探讨合理选取术式对ICH 患儿获益水平的影响。此外,本研究尚存在局限性,如研究的时间较短,未能对微创手术患儿的远期疗效进行跟踪回访;样本量偏少,样本来源单一,结果可能存在偏倚等。

综上所述,在婴幼儿颅内出血的治疗中,头颅CT 引导下微创穿刺引流术的血肿清除效果虽不及传统开颅手术,但患儿的总有效率更高,且手术具有用时短、术后恢复快、并发症发生率低等特征,可改善颅内出血患儿的生存质量。