葡萄糖脑苷脂酶基因复合杂合突变致戈谢病Ⅱ型1例

2022-09-14王梦茹李建琴

王梦茹,李建琴

戈谢病是一种罕见的常染色体隐性遗传病,该病由于葡萄糖脑苷脂酶(glucocerebrosidase gene,GBA)缺乏造成其底物葡糖脑苷脂在巨噬细胞溶酶体中贮积,形成典型的贮积细胞即戈谢细胞,导致受累组织病变,临床表现常为肝脾肿大、贫血、血小板减少、骨痛、神经系统病变、生长发育落后等。现就我院接诊的1例戈谢病患儿的临床资料及基因检测报告进行回顾性分析,以提高对戈谢病的认识。

1 临床资料

患儿,女,10个月8天,因“发现贫血8月余”于2020年5月7日入院。患儿8个月前体检发现血红蛋白105 g/L,家属未予特殊处理;半个月前家属发现患儿生长发育较同龄儿落后至当地医院就诊,查血常规示血红蛋白85 g/L,余白细胞、血小板无明显异常,当地医院完善地中海贫血基因未及明显异常,予补铁治疗后复查血红蛋白仍低,现为进一步诊治,收住入院。

出生史、生长发育及家族史:患儿系G3P3,足月顺产,出生时无产伤、窒息抢救史,患儿生后吼间常可及吼鸣,考虑喉软骨发育不良;生长发育较同龄儿迟缓,3个月会抬头,7个月会坐,现10月龄,尙不会爬。父母非近亲婚配,父亲体健,母亲有“地中海贫血”家族史,G1P1为6岁姐姐,体健,G2P2为一女孩,家属诉10月龄因发育迟缓行镇静治疗时呼吸暂停死亡,否认家族遗传代谢病相关病史。

入院查体:体温36.2 ℃,心率110次/分,呼吸24次/分,身长67.5 cm(低于第3百分位),体质量7 kg(低于第3百分位),神志清,精神可,面色稍苍,呼吸平稳,颈部强直,无角弓反张,前囟平软,约1 cm×1 cm,无隆起,双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏,眼球运动无失调,无斜视,双肺呼吸音粗,未及干湿啰音,心率110次/分,心律齐,心音有力,未及杂音。腹部膨软,未见肠型及蠕动波,未见腹壁静脉显露,肝脏肋下平脐,质韧,脾肋下约21 mm,质韧,四肢活动可,肌力无明显异常,肌张力偏高,布氏征、巴氏征及克氏征均阴性。

实验室检查:血常规:白细胞11.73×109/L、淋巴细胞59.7%、红细胞3.61×1012/L、血红蛋白89 g/L、平均红细胞体积78 fl、平均血红蛋白含量24.7 pg、平均血红蛋白浓度318 g/L、网织红细胞百分比3.28%、血小板总数130×109/L;自身抗体初筛:抗核抗体(滴度)阳性、抗核抗体胞浆抗体1∶100、抗核抗体颗粒型1∶100,余指标阴性;肝肾功能、心肌三项、凝血常规、血气分析及电解质、体液免疫、微量元素、淋巴细胞亚群、铁蛋白、EB病毒(全血、血浆)、巨细胞病毒、VB19病毒等未见明显异常。

影像学检查:腹部B超:肝肋下平脐,脾脐下约21 mm。

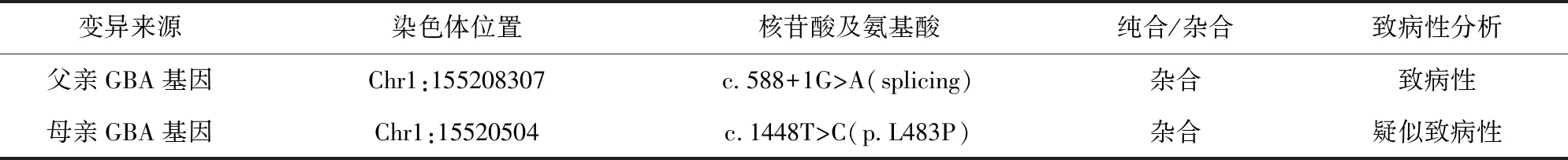

基因检测:患儿现贫血原因不明,且有发育迟缓、肝脾肿大等表现,其二姐有发育迟缓史,为进一步明确诊断,经家属知情同意,采集患儿及父母的外周血2 mL外送北京迈基诺医学检验所行GBA基因检测,采用longPCR扩增去除假基因后高通量测序检测变异,结果显示患儿GBA基因存在2个杂合突变:c.588+1G>A杂合突变,导致氨基酸发生剪接突变(splicing),在1 448号核苷酸有胸腺嘧啶T变为胞嘧啶C(c.1448T>C)的杂合突变,导致483号氨基酸由亮氨酸变为脯氨酸(p.L483P),为错义突变。经家系分析,c.588+1G>A(splicing)受检人之父该位点杂合变异,受检人之母该位点无变异,根据美国医学遗传学与基因组学会学(ACMG)指南,该变异为致病性变异,经文献数据库检索未有该位点的相关性报道;c.1448T>C(p.L483P)受检人之父该位点无变异,受检人之母该位点杂合变异(见表1),文献数据库已有该位点隐性遗传报道。

表1 患儿GBA基因分析图

2 讨论

1882年法国医生Philippe Gaucher首先报道了戈谢病,该病为溶酶体内GBA缺乏导致其底物葡萄脑苷脂贮积在多种组织器官的单核巨噬细胞中,形成“戈谢细胞”,出现相应的临床症状[1]。全球范围内,戈谢病的发病率为1/57 000~1/75 000,其发病率在不同种族及地域间差异较大,其中犹太人群中发病率可高达1/800。

戈谢病常由GBA1基因突变引起。GBA基因位于染色体1q21长臂上,包含11个外显子和10个内含子,GBA基因下游16 kb处有一个与其高度同源的假基因序列GBAP1,与GBA基因的外显子序列高度同源(96%以上),因而大大提高了GBA和GBAP1重组可能[2]。目前国际上已报道数百种GBA基因突变,主要类型为错义突变,少部分为无义突变、剪切突变、大片段缺失或插入、基因与假基因融合突变等[3]。目前戈谢病患者最常见的GBA基因突变为c.1226A>G(N370S)、c.1448T>C(L444P)、c.84dupG(84GG)。GBA基因突变谱具有种族及地域的差异性,并与临床表型相关,其中c.1226A>G(N370S)突变是欧洲、北美最常见的基因突变类型,通常认为该突变与戈谢病的非神经病变有关[4]。而我国以戈谢病基因突变以c.1448T>C(L444P)最为常见,占突变等位基因的33%,可出现在有神经系统症状及无神经系统症状的各型戈谢病患者中,而罕见c.1226A>G(N370S)[5]。本例患儿GBA基因存在2个杂合突变:c.588+1G>A(splicing),c.1448T>C(p.L483P),其中来源于母亲的c.1448T>C杂合突变为我国最常见的GBA基因突变类型;而来源于父亲的c.588+1G>A杂合突变,经文献数据库检索未发现该位点的相关报道。

目前临床上将戈谢病分为3型:Ⅰ型(慢性型)、Ⅱ型(急性神经型)和Ⅲ型(亚急性神经型)[6]。在3种类型中,Ⅰ型为最常见类型,占所有病例的90%,其特征在于没有神经系统的受累表现,通常以肝脾肿大,骨骼受累(骨痛多见)和血细胞减少(贫血、血小板减少)为特点,部分患者可有发育迟缓表现;Ⅱ型是一种在婴儿期发病并常在2岁前死亡的急性神经型戈谢病,最严重的类型,患儿通常出生时正常,但在几个月之内发生肝脾肿大、生长发育倒退和生长发育停滞,神经系统功能迅速恶化,如有颈部和躯干僵硬(角弓反张),延髓体征(特别是严重的吞咽障碍)和动眼神经麻痹(或者内斜视)等表现[7];Ⅲ型戈谢病的起病较Ⅱ型缓慢,早期表现与Ⅰ型相似,多脏器受累后逐渐出现神经系统症状,部分中度患者以眼球水平运动缓慢为神经系统唯一症状,而一些重度患者会出现全身性或肌阵挛性癫痫发作、小脑共济失调,甚至痴呆[8-9]。除此以上类型之外,还存在围产期致死和心血管类型的戈谢病。本例患儿住院3 d后自动出院,后期未至我院随访复查,尚未及时完善骨髓检查及β-葡萄糖脑苷脂酶活性检测,家属诉患儿平素吃奶有呛咳表现,临床有肝脾明显肿大,贫血,颈强直、肌张力高等神经系统受累症状,伴生长发育落后,后期电话随访,家属诉患儿后期有吃奶时吞咽困难,约17月龄因呛奶、窒息死亡,结合患儿基因检测结果,故考虑为戈谢病Ⅱ型。

戈谢病是一种世界罕见病,过去,戈谢病非特异性治疗以对症治疗为主,主要包括输血、脾脏切除、关节置换等方法来缓解临床症状,以改善生活质量为主。特异性治疗方法较少,目前临床常用的两种方式为酶替代疗法(enzyme replacement therapy,ERT)和底物清除疗法(substrate reduction therapy,SRT)。

ERT主要通过注射葡萄糖脑苷脂酶结构类似物协同降解葡萄糖脑苷脂,减少葡萄糖脑苷脂在溶酶体蓄积,现常用的ERT药物包括伊米苷酶、维拉苷酶和他利苷酶,其中伊米苷酶于2009年在中国批准上市。研究发现经伊米苷酶治疗半年后,血细胞减少、肝脾肿大和骨质病变有显著改善,随着治疗时间的延长,其治疗效果更加显著,且能维持数年[10-11]。ERT因不能通过血脑屏障,无法改善患者的神经系统症状,因此不用于急性神经病变型戈谢病。

SRT是竞争性抑制葡萄糖脑苷脂的合成,降低溶酶体内葡萄糖脑苷脂蓄积含量,SRT药物有美格鲁特和依利格鲁特。其中美格鲁特于2003年经美国食品药品管理局批准上市,用于改善戈谢病患者血小板计数和血红蛋白水平,减轻肝脾肿胀程度,部分患者治疗中出现胃肠道和震颤不良反应。依利格鲁特是一种新型SRT口服制剂,被批准成人Ⅰ型戈谢病一线长期治疗药物,具有治疗疗效显著、不良反应较少、耐受性好等多种优点,对脑神经系统症状有一定改善作用,因此,在临床常规治疗中,逐渐取代美格鲁特[12]。

异基因造血干细胞移植治疗,该方法可一次性纠正葡萄糖脑苷脂酶缺陷,从而改善内脏、骨骼受累等表现,还可纠正Ⅱ型及Ⅲ型戈谢患者神经系统变化,目前认为未累及神经系统的Ⅰ型戈谢病儿童期发病者为造血干细胞移植的最佳适应证[1]。此外戈谢病因多脏器受累可合并营养、代谢异常以及骨骼受累,同时提倡制定个体化营养方案和康复训练,进一步提高和改善生活质量。