运动针法配合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高的临床效果

2022-08-24武昌严静怡田智

武昌 严静怡 田智

东南大学医学院附属南京同仁医院康复医学科,江苏南京 210000

近年来,脑血管疾病的发病率不断上升。脑卒中 已成为日常中的常见病、多发病,严重时影响患者身心健康和生活质量[1-2]。目前临床多采用康复训练治疗,但治疗效果并不理想[3-4]。针灸是在中医理论的指导下把毫针按照一定的角度刺入患者体内,得气后开始行针,并同时令患者活动患处,疼痛处可缓解。有研究指出[5],运动针法对治疗上肢肌张力增高患者具有一定效果。但针灸联合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高的效果尚需进一步研究明确。因此,本研究探讨上述临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年3 月至2021 年3 月东南大学医学院附属南京同仁医院收治的82 例脑卒中后上肢肌张力增高患者作为研究对象,按照随机数字表法将其分为观察组和常规组,各41 例。两组性别、年龄、病程及脑卒中类型比较,差异均无统计学意义(P >0.05),具有可比性。见表1。本研究已通过东南大学医学院附属南京同仁医院医学伦理委员会批准。

表1 两组一般资料比较

1.2 入选标准

1.2.1 纳入标准 ①均符合《脑卒中后肌张力增高临床研究现状》[6]中脑卒中后上肢肌张力增高的诊断标准。②均符合《中风疾病诊断疗效评定标准》[7]中的相关诊断标准,经中医辨证分型为痰浊内阻证,主症:半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩、感觉减退或消失。次症:手足肿胀、气短乏力、自汗、僵硬。舌脉:舌质淡、脉细缓。③患者及家属均知晓本研究并签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 ①合并心、肝、肾、造血系统疾病造成功能损伤;②精神疾病;③对研究药物过敏;④病情危重;⑤病程超过6 个月。

1.3 方法

1.3.1 常规组 采用康复训练干预。所有患者在专业指导下行康复训练,采用Bobath 疗法,即患者保持正确卧位,不断地变换体位,反射性抑制模式主要包括进行下肢内收,以及屈髋和背屈踝等运动训练。患者于训练3 周后评估康复效果。

1.3.2 观察组 在常规组基础上配合运动针法疗法。康复训练干预方法及训练时长等同常规组。针刺拮抗肌:针刺取患者的穴位足三里、以及合谷和外关、委中、神庭、攒竹、地仓、下关,患者通过平卧姿势,进一步将患者患侧腋下垫高15 cm,保持患者的上肢尽量伸直,掌心向下,通过保持身体放松状态,进行具体操作,患者的所有穴位均直刺1~2 寸,留针30 min,1 周为1 个疗程,治疗3 个疗程。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 治疗前后肌张力采用修订的Ashworth 分级标准[8]。患者肌张力改良Ashworth 量表(modified Ashworth scale,MAS)评定表现为0 级,肌张力恢复正常,且临床症状消失为痊愈;患者肌张力MAS 评定下降≥2 级,生活基本自理判定,且临床症状好转为显效;患者肌张力MAS 评定下降1 级~<2 级,且临床症状改善为有效;患者肌张力MAS 评定无变化,或加重,且临床症状无变化为无效。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.4.2 中医症状评分 中医症状评分包括主症、次症评分和总分,主症:半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩、感觉减退或消失。次症:手足肿胀、气短乏力、自汗、僵硬。主症每项0~6 分,无症状记为0 分、轻度症状记为2 分、中度症状记为4 分、重度症状记为6 分,共24 分;次症每项0~4 分,无、轻度、中度、重度症状分别记为0、1、2、3 分,共16 分;总分等于主症和次症评分之和,为40 分,评分越高则程度越重。

1.4.3 上肢运动功能 采用简化Fugl-Meyer 测评运动功能量表(Fugl-Meyer assess,FMA)对患者上肢运动功能进行评分[9],全表共计33 个条目,①有无反射活动:肱二头肌,肱三头肌;②屈肌协同运动:肩上提,肩后缩,肩外展≥900,肩外旋,肘屈曲,前臂旋后;③伸肌协同运动:肩内收、内旋,肘伸展,前臂旋前;④伴协同运动的活动:手触腰椎,肩关节屈曲90°,前臂旋前及旋后;⑤脱离协同运动的活动:肩关节外展90°肘伸直,前臂旋前,肩关节前屈举臂过头肘伸直前臂中立位,肩屈曲30°~90°肘伸直,前臂旋前旋后,⑥腕稳定性:肩0°、肘屈90°腕背屈,肩0°,肘屈90°,腕屈伸;⑦肘伸直:肩前屈30°时,腕环行运动;⑧手指:集团屈曲,集团伸展,钩状抓握,圆柱状抓握,球形抓握;⑨协同能力与速度:震颤,辨距障碍,速度。每个条目评分为不能活动或者不能完成为0 分,可部分完成动作为1 分,顺利完成或者不停顿的进行为2 分,按照患者上肢运动功能情况进行评分,每个条目2 分,总分值为66 分,得分越高则患者的上肢运动功能越好。

1.4.4 日常生活活动能力 采用Barthel 指数量表对患者日常生活活动能力进行评定,全表分为能够完全独立进食10 分,能够独立洗澡5 分,能够完成修饰5 分,独立穿衣10 分,能够自己控制大便10 分,独立控制小便10 分,自己上厕所10 分,能够独立完成床椅转移15 分,能够自己平地行走15 分,能够独立上下楼梯10 分,总分值100 分,根据患者的生活活动进行评分,得分越高表示患者日常生活活动能力越好[10]。

1.4.5 不良事件 分析两组患者不良事件发生情况。

1.5 统计学方法

采用SPSS 25.0 软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验,计数资料以例数和百分比表示,采用χ2检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组总有效率比较

治疗后,观察组总有效率高于常规组(P <0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较[例(%)]

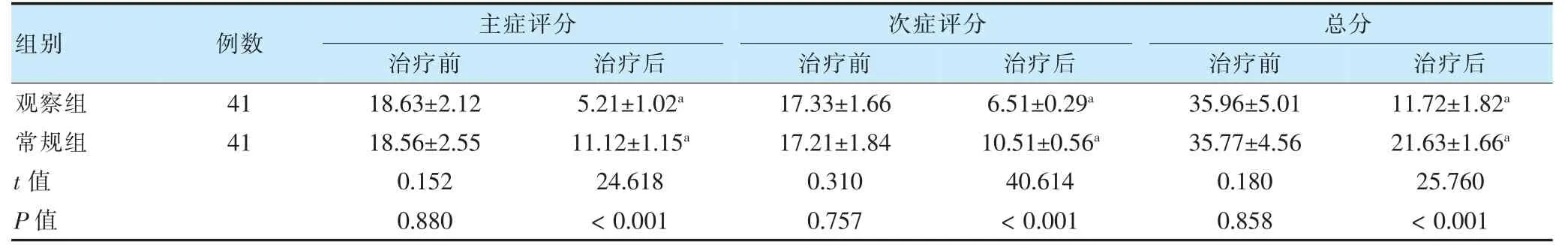

2.2 两组治疗前后中医症状评分比较

治疗后,两组主症评分、次症评分及总分均低于治疗前,且观察组低于常规组(P <0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后中医症状评分比较(分,)

表3 两组治疗前后中医症状评分比较(分,)

注 与本组治疗前比较,aP <0.05

2.3 两组治疗前后FMA 评分比较

治疗后,两组FMA 评分均高于治疗前,且观察组高于常规组(P <0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后FMA 评分比较(分,)

表4 两组治疗前后FMA 评分比较(分,)

注 与本组治疗前比较,aP <0.05。FMA:简化Fugl-Meyer 测评运动量表

2.4 两组治疗前后Barthel 指数量表评分

治疗后,两组Barthel 指数量表评分均高于治疗前,且观察组高于常规组(P <0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后Barthel 指数量表评分(分,)

表5 两组治疗前后Barthel 指数量表评分(分,)

注 与本组治疗前比较,aP <0.05

2.5 两组不良事件发生情况

常规组未出现不良事件;观察组2 例患者针灸部位出现酸麻胀重感,随后消失,发生率为4.88%。

3 讨论

脑卒中后肌张力增高具有起病急、病情重及病程长等特点,其临床症状复杂,不仅可以引发肢体功能障碍,严重者可威胁患者生命安全[11]。西医治疗脑卒中后肌张力增高通过巴氯芬重塑神经功能,为早期治疗提供依据,但副作用大[12-14]。因此,需要找到有效提升患者临床疗效的方法[15]。

本研究发现,治疗后,两组主症评分、次症评分和总分均低于治疗前,且观察组低于常规组,观察组临床疗效优于常规组,提示运动针法配合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高患者,可提高临床效果,减轻症状。运动针法通过先行针刺,随后进行主动或被动运动,有利于促进患部气血运行,达到最大的治疗效果。有研究指出[15-16],养筋脉是脑卒中后肌张力增高的主要辨证,凝滞不通是导致阳气不足的原因,针对这一病因机制,通过运动针法,有利于温阳益气、活血通脉的功效。寇冬权等[4]发现通气活络、消滞祛瘀、活血通络,可以更好地提高患者的肌张力。本研究还发现,观察组治疗后FMA 评分、Barthel 指数量表评分高于常规组,提示运动针法配合康复训练可改善患者的上肢运动功能和日常生活活动能力。运动针法通过结合局部取穴如肩髃、肩髎等,有利于患者的疏通气血,改善肩关节周围的血液循环。相关研究表明[17-20],运动针法通过引发自身免疫反应,改善脑卒中后上肢肌张力增高症状。先前研究表明[21-23],运动针法能够对抗下肢伸肌优势,有利于协调患者肌群间肌张力的平衡,提高患者日常生活活动能力。由此可见,运动针法配合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高可改善患者的FMA 评分、Barthel 指数量表评分。本研究中,两组未见明显的不良事件,提示运动针法配合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高安全性较高。

本研究的局限性在于研究的样本量与时间有限,在未来运动针法配合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高患者中,应增加研究的长度和广度。

综上所述,运动针法配合康复训练治疗脑卒中后上肢肌张力增高患者,有助于减轻中医症状,提高患者的治疗效果和日常生活活动能力,安全性好。