思路和共产党形象表征构建

——以1939年三次报道延安为实例①

2022-07-22刘丁维东华大学服装与艺术设计学院上海200051

唐 卫 刘丁维(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

引言

“七七事变”,日军全面侵华,中日关系在1937年7月7日,进入全新阶段。延安时期摄影 (1935-1948)基本就是在这一时间区间内,发挥重要作用。原本文艺娱乐副刊,即便存在也都开始走向配角,报刊画报的黄金版面,都纷纷聚焦在了世界为之瞩目的中国战场,为反法西斯舆论斗争做出自己的贡献。

通过1939年这一年,对租界上海《良友》,主动用摄影报道延安为切入点,展开研究,在什么样的内外因作用下,《良友》画报主动出击,出版编辑延安主题,使共产党形象,记忆犹新,从中知晓延安时期(1935-1948)摄影,在传播共产党形象,举足轻重的作用。

一、《良友》画报摄影构建特色

《良友》画报通过摄影传递抗战信息,摄影技术的进步为再现战事提供了便利。《淞沪战后之视察》用两个版面的照片真实再现了战后凋敝之状,所阅者无不被画面所触动,“东方图书馆之弹痕”“宝山路旁被日军炸毁之深潭”“江湾劳动大学被炸毁之情形”“炮台湾中国公学大钟楼之断墙残壁”等日寇侵略之行径,通过战后满目疮痍的场景再现予以描绘。摄影的形象优势,更进一步把读者带入到惊悚战栗的气氛。

同仇敌忾与家国情怀是1937-1939年《良友》画报封面形象的特色。正义与英雄是1940-1945年《良友》画报封面形象的特色。朱德、冯玉祥、李宗仁、白崇禧等国共抗日名将,都曾在《良友》主封面呈现。这些影像,在民族危难之际,是一种担当,让观众提振了抗日信心。

综合上述,我们发现,《良友》的摄影报道,基本都围绕着国民党将领为中心,抗战作为两党共同对外的世界性事件,立场却是有偏颇的,这跟国民党新闻把控息息相关,《良友》作为都市类画报,又是在国民党领导下的中国生存,虽然深处租界,似乎中立,但不能不考虑以国民党为主的阶级立场,偏颇也情有可原。然而,《良友》本身作为一流画刊,朱德等共产党形象的出现,从中我们能看到《良友》在不同政党,思想冲击的阵营下,办报立场和开放智慧。

二、《良友》主编的摄影自觉

《良友》一共172期,据统计,《良友》在抗战期间刊载了中国共产党视觉形象的各类照片90余幅,其中专题有八路军1篇、新四军4篇、延安3篇等。还有1941年4月发表一组照片,报道广东中山游击队击落日海军上将,大角岑生座机。

1939年140、142、148期分别用摄影报道了《去延安途中》 《窑洞大学》 《延安的文化活动》。从篇名中,能感受1939年在报道延安大后方,没有直接以抗日主题作为正面取材,而是用文化教育软新闻替代,可又不愿放弃红色形象,凭着新闻敏感和良知,必须对我党新闻做出一定回应。所以,才有了目前三组文化教育类的延安报道。

从这三组报道中,可以隐约感受《良友》在1939年,至少在延安这个主题中,仿佛选择了曲线救国。在一年里,通过报道延安图像来曲折宣传共产党形象,让孤岛和沦陷区的人民对抗战必胜,坚定信心,起到了决定性作用。且延安报道集中出现了三次,但又区区只有三次,瞬间就消失了,持续性虽然不够,但这三次报道,也足以让共产党形象,发挥了酵母作用,让租界读者向往延安,并暗示新中国除了国民党以外,还有别的道路选择,有了生的希望。

但问题来了,为何摄影报道延安共产党形象,非要集中在1939年,抗日战争这么长,1939年对摄影这个媒介,又有什么特别意义?之前的《良友》和之后的《良友》,为何没有使用摄影去报道延安?有种猜测 《良友》的政治立场和国民党的新闻管控,使得《良友》不得不为自己生存想到退路,一年三期的报道已然极限,否则就有红色赤色的危险,但为何会选择摄影这个媒介,报道延安共产党形象呢?

最合理的解释就是《良友》主编自身的选择。为了避免审查风险,1939年以后《良友》选择不再报道延安,可为了反映时代要求,《良友》在1939年,选择热点报道延安,既然是新闻,可为何又要用摄影呢?大家都知道,摄影是新闻最直接最形象的媒介工具,可那个时代未必有这个共识。比如:《良友》1-4期主编伍联德和5-12期周瘦鹃都不重视摄影,更重视文字,尤其周瘦鹃是典型的旧时代文人,鸳鸯蝴蝶派代表,不重视摄影,可想而知。

13-79期主编梁得所,80-138期马国亮,139-171期张沅恒,172期是张沅恒弟弟张沅吉。其中延安报道的三期在140、142、148期,恰恰就是在第五任主编张沅恒指导下做的报道。而相比其他主编,这么重视用摄影传播作为媒介载体,跟张沅恒是中国有影响的摄影记者,有直接关系。所以可以解释,热衷于在1939年用摄影这个媒介报道延安,最重要原因还是主编自身的选择,决定了《良友》在报道时,从重视文字这个老传统,向现代摄影图文报道的编辑方式,主观转变。

当然还有一种解释,1939年巧合也是摄影诞生100周年,所以《良友》在报道延安时,使用了摄影,是向法国达盖尔发明摄影术100年致敬。推翻其理论最直接的证据,就是《良友》画报有过直接纪念达盖尔摄影术100周年的特辑,在第150期1940年1月1日发行。所以,这种巧合理论,说延安报道是为了纪念摄影发明100周年,不攻自破。

第二种证据就是《良友》使用摄影,并非从1939年开始,我们更该关心摄影诞生100周年的时候,为何开始聚焦报道延安,以此作为宣传共产党形象的缺口?且1939年,《良友》视角不仅仅只有延安,延安共产党形象毕竟只作了三期报道,难道别的周期《良友》,使用摄影报道国民党抗战成绩,也成了纪念摄影100周年吗?这是说不通的。所以,与其说纪念摄影诞生100周年,不如说主编偏爱摄影,自然在1939年报道延安这个题材,会第一选择使用摄影。

实际上,第三任主编梁得所就已经很重视摄影,还带着第五任主编张沅恒参加了“良友全国摄影旅行团”,更道破了1939年使用摄影报道延安共产党,是因为主编张沅恒本身热爱摄影这个事实,并非想要纪念摄影发明100周年。可是,梁得所也爱摄影,自己当值期间,也可以使用摄影报道延安,却为何没有呢?事实,梁得所的政治立场,也是理解和同情左翼立场的。

因为第五任主编张沅恒,其本身是摄影家,爱好和精通是两码事。梁得所的爱好摄影,至多是热爱,跟玩票是一样的;张沅恒却是当行,专业的摄影家,自然比其他图片形式,更重视摄影,更懂得摄影可以让新闻形象化这个规律。

对比梁得所主编的《良友》时期,大幅提高图片质量就能看出,图片是画报的命脉。但是,梁得所重视的图片排版,主要是美术图片的质量,并非摄影,可见他还是传统文人,并非与时俱进的摄影专业人士,也就会出现张沅恒在任的1939年至1941年期间,正值抗战高峰期,积极使用新兴媒介,报道了大量战场的事迹,宣传抗日。也就不难理解时隔两年,张沅恒任主编期间,在1941年4月,会冒着国民党新闻管制,指责他的危险再次利用版面直面共产党形象,用摄影报道广东中山游击队击落日海军上将这个新闻。

时代和自己爱好同时碰撞,激发了这个时间段《良友》,非要用摄影报道延安和共产党形象。此外加强摄影报道,才能让读者欲罢不能,才能在同质化的美术画刊中脱颖而出,参与市场竞争,加之这个时间段,正是民族存亡之际,更要求第五任主编张沅恒,有了回应时代的要求,用摄影介入延安报道,去塑造共产党形象,一切也就自然而然了。

三、塑造延安共产党形象的契机

但问题来了,为何摄影通过延安,塑造共产党形象,非要集中在1939年,1939年对延安和《良友》,有什么特别的意义?《良友》对共产党的正面形象,既有八路军一篇、新四军四篇、1941年还有中国共产党广东中山游击队打下日本海军上将大角岑生座机一篇。可相对延安这个形象,1939年才是关键一年,也就是说,1939年才是延安共产党形象,被《良友》画报塑造最关键的一年。

这里,我们需要观察1938 年延安到底发生什么大事,才会知道1939年为何会集中高密度报道延安。因为1937年5月,毛泽东提出抗日民族统一战线,在这样号召下,陕甘宁边区根据中共政策,焕然一新,作为外界的读者也想看看,除国民党积极抗日外,中国的另一支陌生队伍,中国共产党在大后方状态会是什么样,这样的新鲜题材,吊足了观众胃口。加之蒸蒸日上的延安,对年轻人有着超凡的吸引力。

于是,《良友》第140期摄影报道延安的作者陈依范,于1938 年夏,采访延安也就应运而生,而且陈依范的采访,是经过宋美龄亲口答应才去的延安,使其采访之行得到了合法性。在民族统一战线前,先放下党内斗争,国民党和共产党至少在表面上通力合作。

所以,1938年这篇采访素材,注定是非常关键的。那么即便代表国民党这一方的陈依范,采访延安,也一定会回应民族统一战线。更何况陈依范后来,在政治立场上,更倾向我党,希望住在延安,在这样背景下,1938年的延安,陈依范就有很多值得写,比如:1937年7月以后的“七一”“七七”一周年纪念,都要写文章,“尤其是八路军的战绩须写文章”。

此外,1938年,八路军创立敌后抗日根据地,世界名人白求恩来到延安,延安电影团成立,陕北开展了大生产运动,瑞典摄影记者沃尔特·博斯哈德到了延安,称赞延安是“下一代心目中的麦加圣城”,延安俨然成为了世界反法西斯关注的焦点,共产党形象开始不满足对内传播,而且也成功对外传播,让世界友人瞩目,这都显示出了共产党人在利用时局,不断输出自己形象的智慧。

积攒了那么多1938年的采访和值得采访的延安大事件资料,于是喜爱摄影的《良友》主编张沅恒自然会在1939年井喷式地把所有材料集中起来,连续三期报道延安,这才是为何1939年,延安共产党形象,会在《良友》连续出现,并非巧合纪念摄影发明100周年。

四、延安自身的努力和设计

《良友》主编张沅恒的喜好和时代要求,使得《良友》在1939年开始,用摄影编辑报道延安,然而仅仅靠着《良友》自己的编辑喜好,而决定让延安在这一年进入人们视野,显得太过单薄,实际也是我党人士积极推动,自身努力和帮助《良友》建构延安共产党形象,使其能在1939年井喷式的报道有关。从中也可见,我党掌握舆论主动,借助不同政营的刊物,说好自己故事,其中了不起的传播智慧,充分发挥主流媒体,在租界推进共产党形象建设,加强红色主旋律从不同的报刊路径传播。

因此,赵家璧总结颇为有力,“张沅恒主编时期,大量采用延安来稿以及关于八路军、新四军的报道”“第148期(1939年10月) 上,有三个版面刊载了题为‘延安文化活动’图片,值得一提的是赖少其创作的彩色木刻《抗战门神》,是由新四军方面秘密捎来上海,由阿英同志亲自送来的,说明中还注明‘鹰淮藏版’四字”。

也就是说,不少素材提供,都是共产党主动跟张沅恒主编私下联系,使得《良友》塑造共产党形象提供了便利。所以1939年,《良友》在140、142、148期分别用摄影报道延安,大量积累了不同供稿方给予的素材,更重要的有共产党这方供给的材料一起合作塑造了共产党形象。

中国共产党运用不同阵营,见缝插针地主动出击,传播自己形象的智慧,这绝不是孤例,完全是我党行动自觉。参看旁证,《良友》第140期报道延安的作者陈依范,怀着自己对共产主义理想,“想把家搬到这里(延安)来,在这里工作。”这种求之不得的新闻人才,周恩来却还阻止他的想法,非常长远地给出了决策,中共希望他继续留在海外,因为那样更有利于宣传延安与中国共产党。

这更能证明,中国共产党不仅在对内传播上,就是在对外传播上,也尽可能给自己创造机会,创造主动。这种主动沟通的态度,是我党形象传播,在不同阵营画报刊物面前一贯的策略,《良友》能够用我党提供的材料,也就不足为奇了。

五、延安圣地的形象建设

解决了《良友》以延安为切入点,宣传共产党形象,用摄影和在1939年连续发力报道的原因,总结了1938年延安连续发生了好多大事,加上共产党本身的设计和努力,记者又在1938年这关键年,积累了好多采访材料,世界友人1938年来到延安成为常态,使得延安在1939年成为中外传播焦点,共产党也顺利将自己的形象推向了国际,延安已成中国青年梦想天国。

接下来问题是,共产党形象构建,以延安为媒介可以表现多种窗口。可是,三次连续报道又基本围绕的是教育主题,这为何呢?延安本身可报道的内容,遍地开花,本可以方方面面报道延安,却构建共产党形象,最后落地的角度,以文化教育为切入口,使共产党形象深入人心,其深层原因是什么。

证据可看:140期报道了陈依范《去延安途中》摄影配图文字写道:“每日必有数百青年,自全国各处,分道奔来,投军入学,此等不畏艰难追求光明之青年,当属未来中国之主人翁。”尤其注意“投军入学”“追求光明”等字。

142期未署名的摄影报道《窑洞大学》,更是从题目“大学”,点破了是延安共产党形象的报道重点,“山麓下之成列窑洞,乃延安陕北公学学生宿舍”。编前暗语更直接塑造了延安的美好形象,“延安抗日军政大学及陕北公学,已经成为今日中国青年界之圣地”。注意“圣地”两字。

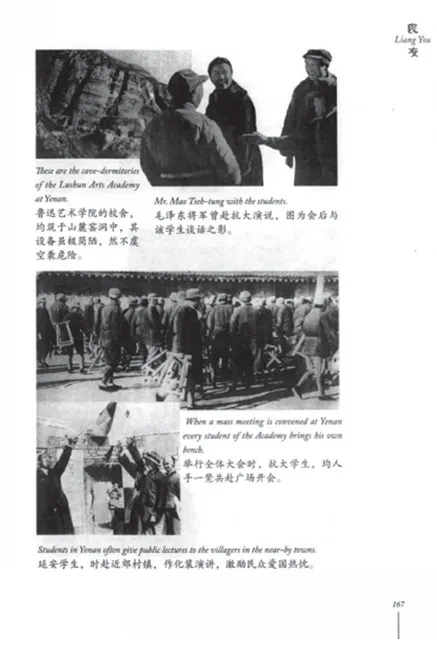

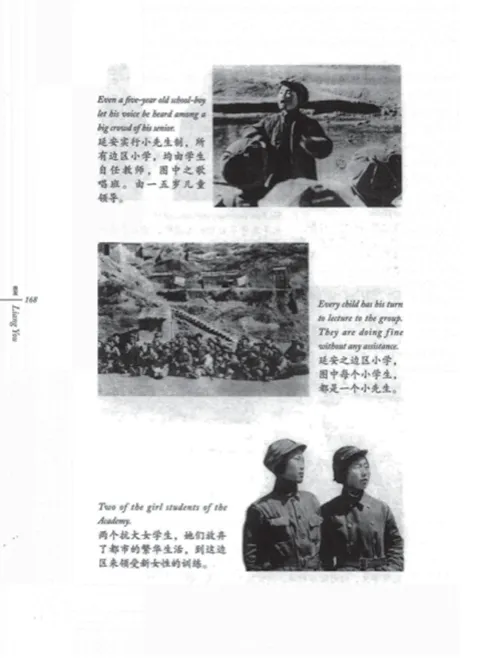

148期韩树功摄影报道《延安的文化活动》,报道“鲁迅艺术学院的校舍,均筑于山麓窑洞中。”“毛泽东将军曾赴抗大演说,图为会后与该学生谈话之影。”“两个抗大女学生,她们放弃了都市的繁华生活,领受新女性的训练。”注意“放弃都市繁华”字样。

图1 148期韩树功摄影报道《延安的文化活动》一

图2 148期韩树功摄影报道《延安的文化活动》二

以上三次报道的文化修辞,配合瑞典摄影记者沃尔特·博斯哈德到了延安,称赞延安是“下一代心目中的麦加圣城”。让人看到了延安,使延安成为人们心中民主根据地的代表、爱国青年的圣地,就像印度援华医疗队队长爱德华称延安为“中国的耶路撒冷”。

从摄影图片修辞分析,就像赵昊指出的那样,“毛泽东在抗大演说后与学生谈话之影,面带笑容于右边,并未在中心位置,以表现《良友》赞誉的毛泽东的群众观念。”“乘车骑驴分道前往,山间窑洞露天上课,一系列充满传奇色彩的图片赋予了特定的与时代相联系的一种时尚意味,增强了延安的神圣感,使越来越多的都市知识青年认同、向往延安的救国探求真理的学习生活。”

这些证据,足以证明,摄影构建共产党形象的延安图像传播,都是围绕延安教育在展开,这下我们需要回答,延安报道为何非要以文化教育为切入点,别的视而不见呢?三次《良友》报道延安关键词,又都围绕着延安是另一片“追求光明”的“圣地”宣传,仿佛世外桃源。配合着国外记者,医疗人员的夸赞,延安是“麦加圣城”“中国的耶路撒冷”,中外异口同声的夸赞,并且都几乎集中在“圣地”“圣城”这些宗教词汇,难道会巧合吗?

这份“神圣感”,有研究者认为,从文化教育入手报道延安,《良友》的编辑策略可能是:延安教育是战时抗战、战时教育的有机构成部分,既能照顾到陕甘宁边区的合法性,又回避了和当局的国民党主张的冲突和紧张。

我觉得有必要商榷,第一:《良友》对八路军的视觉形象,有集中体现在顾廷鹏的《坚守晋北天险》专题中,《良友》对新四军视觉形象,第139 期刊载了严速的《上海民众慰劳新四军》,第143期刊载了斯诺撰文、吴宝基拍摄的《项英的一支铁军》、吴宝基的《新四军中女子教导队》。

难道这样的摄影传播,从意识形态分析,宣扬共党,不也是国民党认为的“违规操作”吗?可见《良友》主编和编辑,有智慧也有胆量。智慧之处可以从它只三次报道,以后不再报道延安知晓,它懂分寸,免得引起国民党的强行干涉,而胆量可以从《良友》自觉良知和直觉上,都是同情共产党,并对共产党无畏形象高度赞扬中看出。所以,《良友》并没有那么“怂”,以至为了避免当局冲突而报道延安,只选择文化教育方面,视而不见不报道别的延安大后方为抗战,热火朝天的红色形象,一定有别的原因。

第二:1935年10月 《西行漫记》 作者埃德加·斯诺,来到陕北开始采访延安,在他笔下延安人比国民党人还要“西化”,制作了一个充满清教徒气质的新的“中国人”形象。西方人以这样的视角,描述延安中国人,这样的结论是否误读,我们暂且不说,但“清教徒”这个关键词值得注意。爱好摄影的白求恩大夫,也在1938年3月31日来到中国延安,白求恩在日记也写道“延安是全中国最古老的城市,我立刻觉出它是管理的最好的一个城市。”虽然没有宗教用语,但也看得出他把延安当作“净土”。

配合称赞延安是“下一代心目中的麦加圣城”的瑞典摄影记者沃尔特·博斯哈德,也在1938年4月来到的延安,1938年8月,称“延安是中国的耶路撒冷”的印度援华医疗队队长爱德华,也来到了延安。我们都能感觉到,到1938年为止,很多支援延安、报道延安的外国友人,都喜欢把“延安”定位在麦加圣城、耶路撒冷“圣地”设计中。

所以,《良友》的延安报道,停留在文化教育这个视角,并且塑造为光明的神圣之地,完全是共产党也希望往这方面努力营造形象,它符合外国友人给延安的定位,再与《良友》画刊合力构建,三方努力把延安打造成教育方向上的“圣地”,绝不是巧合,绝不是为了避免国民党新闻管制,曲线救国避重就轻,选择教育文化,为避免意识形态冲突这么简单。

最终“圣地延安”的共产党形象,会在1939年,用摄影形式在《良友》强力出场。可见《良友》的编辑策略,完全不是从自己的传播点出发,完全照顾共产党,即:不同政党,甚至外国友人的形象设计,最终磨合大家能认可的延安形象,又积累了多年素材,才在1939年持续报道三次延安形象。

总结

《良友》对抗日的报道,不仅是个人行为,也是社会办报潮流,让它有了对抗战,必须使用摄影的文化自觉。《良友》成功塑造延安圣地,让广大青年向往此地,奔赴此地,成为当下共产党形象又一个可资谈论的研究范本,它不像抗日根据地大后方,我党自己办刊办报的杂志画刊那样方便,可以直接直面报道我党革命战士的形象、斗争、生活、经济发展、义务兵制度等多个方面。

但用着自己智慧,曲折地以一个小切口——延安教育为缺口,企图以政治中立的态度,激起大家对延安我党形象的注意,让当下传播我党形象给出了范例。讲好中国故事,往往从我们自己嘴里讲出,还不算本事,我党伟大之处,是让不同阵营的画报窗口,真正做到认可中国共产党,同情我党,报道我党,增加了我党形象的可信性,使得租界地区的读者,更好地认识我党光辉形象,真正占据舆论主动。