微创脑血肿穿刺引流联合颅内压监测治疗老年高血压性基底节区脑出血的临床研究▲

2022-06-21焦建同刘元琨邵君飞黄维一

计 巍 程 超 焦建同 刘元琨 陈 翔 邵君飞 黄维一

(南京医科大学附属无锡人民医院,江苏省无锡市 214023)

高血压性脑出血(hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)起病急、发展快,具有较高的致死率和致残率。其最常见的出血部位为基底节区,发生率约占70%,随着人口老龄化加剧,老年高血压性基底节区脑出血患者的数量不断增加[1-2]。根据《中国脑出血治疗指南(2019)》[3],临床对重症脑出血患者进行早期外科干预已达成共识,目前常用的手术方式主要有开颅血肿清除术和微创血肿清除术(立体定向或神经导航定位穿刺引流、神经内镜血肿清除等),不同术式各有其优缺点[3]。微创血肿清除术具有手术时间短、创伤小、易耐受等特点,在治疗老年患者方面深受一线医生的青睐[4]。近年来颅内压(intracranial pressure,ICP)监测技术被广泛应用于脑出血患者的诊疗过程中,但微创脑血肿穿刺引流联合ICP监测治疗老年高血压性基底节区脑出血的临床效果尚需进一步的临床数据支撑,为此本研究选取我院63例老年高血压性基底节区脑出血患者进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集南京医科大学附属无锡人民医院神经外科于2016年1月至2019年12月收治的HICH患者的临床资料,并对其进行回顾性分析。纳入标准:(1)结合临床症状、体征、高血压病史以及头颅CT表现,符合《中国脑出血治疗指南(2019)》的诊断标准[3];(2)首次发病,血肿位于单侧基底节区;(3)年龄≥60岁;(4)血肿量30 ~80 mL;(5)格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)评分6~12分;(6)所有患者及家属均签署知情同意书。排除标准:(1)外伤、脑血管畸形、动脉瘤破裂、肿瘤、卒中等其他因素引起的脑出血;(2)脑干出血、中晚期脑疝等不可逆转的严重颅内病变;(3)合并心肝肺肾功能不全、血液系统疾病等严重基础疾病;(4)处于妊娠期;(5)随访数据不全或丢失病例。将符合标准的63例患者按照治疗方式分为微创脑血肿穿刺引流术组(A组,30例)以及微创脑血肿穿刺引流联合ICP监测组(B组,33例)。两组患者在性别、年龄、高血压病程、出血量、术前GCS评分以及手术时机(发病至开始手术时间)等方面,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。见表 1。本研究已获得我院医学伦理委员会的批准。

表1 两组患者一般资料比较 (x±s)

1.2 方法

1.2.1 手术方式

1.2.1.1 A组 行微创脑血肿穿刺引流术。在立体定向仪或神经导航下精确定位,选择血肿最大层面为穿刺平面,其中距颅骨最近处作为穿刺点,通常为颞部,避开侧裂、大血管以及功能区。穿刺方向与出血灶的长轴或与矢状面垂直,选用YL-1型颅内血肿硬通道穿刺针进行穿刺,穿刺时保证和手术前规划路线一致,待有暗红色液体流出,继续将穿刺针缓慢推送至预计深度。用5 mL注射器抽吸血肿,控制抽吸力度和时间(抽吸空间≤1 mL,抽吸时间≥5 min),抽吸量约占总体积的20%。固定穿刺针,无菌敷料覆盖,安装好三通管和无菌引流装置。

1.2.1.2 B组 行微创脑血肿穿刺引流联合ICP监测。(1)置入ICP监测探头:患者取仰卧位,定位穿刺点于冠状缝前1 cm,中线旁开2~3 cm,根据术前CT检查略作调整,将德国生产的斯皮尔伯格有创脑室型ICP监测探头经对侧侧脑室前角置入,或者于穿刺点旁开0.5~1 cm处,行立体定位穿刺将ICP监测探头置入血肿中心方向的脑实质内,固定,无菌敷料覆盖,安装好三通管和无菌引流装置。缓慢控制脑脊液引流量,或使用甘露醇降颅压,使ICP下降至20 mmHg左右(若无法控制在20 mmHg,则以ICP下降20%为宜)。(2)在ICP监测数值的指导下进行微创脑血肿穿刺引流:手术过程与A组大体相同,但是血肿抽吸过程中根据ICP值控制抽吸量和抽吸速度,抽吸的血肿量使ICP下降至15 mmHg左右或抽吸前的70%左右(抽吸前ICP>25 mmHg时),抽吸速度以ICP下降值<1 mmHg/min为宜。抽吸完成后观察30 min至ICP监测数值基本稳定,记录抽吸血肿量。固定穿刺针,无菌敷料覆盖,安装引流袋。

1.2.2 术后处理 两组患者均给予综合治疗,包括控制血压、轻度扩容、适度脱水、预防性应用抗生素、调节电解质平衡、预防癫痫、预防应激性溃疡、营养脑神经、对症处理肺部感染等;术后当天复查头颅CT,观察术后血肿情况。

1.2.2.1 A组 术后次日通过三通管将2万单位尿激酶注入血肿腔,闭管30 min后打开,每8 h一次;钻孔处定时换药;复查头颅CT,血肿清除率>70%,占位效应解除后拔出穿刺引流针。

1.2.2.2 B组 根据ICP值调节脑室外引流量以及甘露醇用量。术后次日通过三通管将2万单位尿激酶注入血肿腔,注射尿激酶时根据ICP变化调整注药速度,若ICP超过20 mmHg,则暂停血肿腔内注药并观察;若缓慢下降,则继续注药;若 ICP无下降,则结束注药。一般情况下闭管30 min后打开(若ICP值持续大于20 mmHg,则立即打开引流管),每8 h一次,控制引流速度为ICP下降值<1 mmHg/min,钻孔处定时换药,复查头颅CT,血肿清除率>70%,ICP值在正常范围,占位效应解除后拔除穿刺引流针。

1.3 观察指标 (1)血肿抽吸情况:观察患者术中血肿抽吸量、抽吸量占比,抽吸量占比=术中血肿抽吸量/术前血肿量×100%。(2)甘露醇平均用量:根据患者术后症状、CT表现及ICP监测结果调整甘露醇用量,统计术后7 d内每人每天甘露醇平均用量。(3)术后3 d、7 d和14 d的GCS评分:GCS是神经外科最广泛应用的反映患者意识障碍程度的量表,GCS评分越低,说明患者意识障碍程度越重。(4)术后并发症情况:记录术后再出血、脑积水、癫痫、电解质紊乱、颅内感染以及应激性溃疡6种常见并发症的发生情况。(5)预后:术后3个月的预后情况,根据格拉斯哥预后评分,分为良好(5分)、轻残(4分)、重残(3分)、植物状态(2分)及死亡(1分),其中4~5分为预后良好,1~3分为预后不良。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用例数(n)和百分率(%)表示,组间比较采用(校正)χ2检验或确切概率法,等级资料比较采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

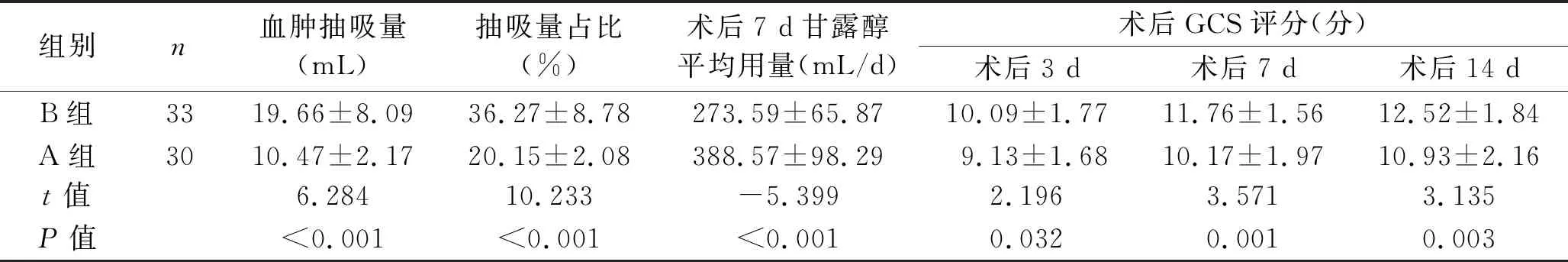

2.1 术中血肿抽吸情况、术后7 d甘露醇平均用量、术后GCS评分 B组患者术中血肿抽吸量及抽吸量占比高于A组,术后7 d甘露醇平均用量明显少于A组,术后3 d、7 d和14 d的GCS评分明显高于A组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表 2。

表2 两组患者术中血肿抽吸情况、术后7 d甘露醇平均用量及术后GCS评分比较 (x±s)

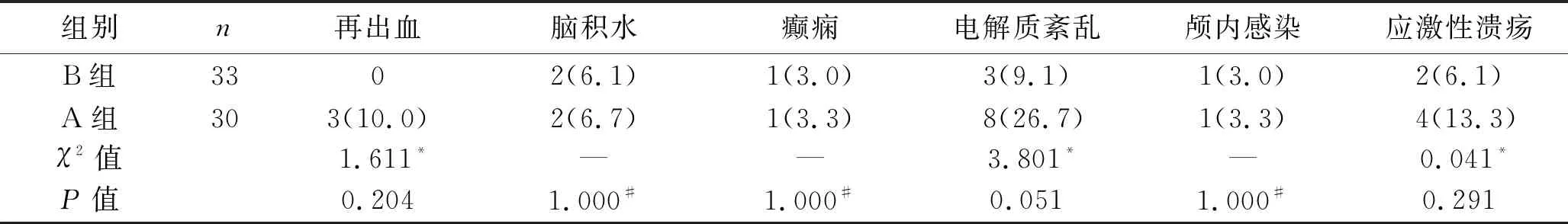

2.2 术后并发症情况 两组患者术后再出血、脑积水、癫痫、电解质紊乱、颅内感染、应激性溃疡发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表 3。

表3 两组患者术后并发症发生率比较 [n(%)]

2.3 预后情况比较 B组患者的预后情况优于A组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 4。

表4 两组患者预后情况比较 [n(%)]

3 讨 论

HICH发病凶险,30 d内的死亡率高达35%~52%,幸存下来的患者多伴有严重残疾,给患者及家庭带来严重的经济及精神负担[3,5]。脑出血会引起颅内占位效应,ICP增高,对周围正常脑组织产生压迫,导致局灶性脑组织缺血、坏死以及水肿等继发性脑损伤,最终引起脑疝而危及生命。基底节区是HICH的典型出血部位,并且出血大多位于颞叶中颅窝,该区域容积较小且靠近脑干等生命中枢,导致其造成的继发性损伤及后果尤为严重[6-8]。

老年患者因基础疾病较多,手术耐受性差以及术后并发症发生率较高,早期对于老年HICH的诊疗方案尚存争议。目前大多数观点认为,对于达到手术指征的重型脑出血患者应早期进行手术积极干预,清除血肿,解除占位效应,尽可能地减轻继发性脑损伤[6, 9-10]。随着立体定向、神经导航定位穿刺引流以及神经内镜血肿清除等微创血肿清除术的进步和发展,越来越多的老年HICH患者倾向于选择手术治疗[7,10]。相对于传统的开颅血肿清除术,微创血肿清除术能够减少并发症的发生及改善预后[11-12],且具有手术费用低、手术时间短以及容易耐受等优势[13-14]。

在临床工作中我们发现,由于单一微创脑血肿穿刺引流仅靠手术医生的临床经验进行操作,其存在术中血肿抽吸量和抽吸速度无法明确等不足。有时因担心血肿抽吸过量诱发再出血等,故而术中抽吸的血肿量较少,无法尽快解除占位效应,缓解ICP过高引起的继发性损伤;有时则因抽吸速度过快,引发再出血,加重病情进展,无法达到控制性减压的效果[15]。随着ICP监测技术的发展和普及,ICP实时监测指导治疗目前已被列入重型颅脑外伤诊疗指南以及脑出血的治疗中[16-17],但微创脑血肿穿刺引流联合ICP监测治疗老年高血压性基底节区脑出血的效果仍缺乏足够的临床数据支撑。

本研究将ICP监测应用于微创脑血肿穿刺引流术中,其在术前ICP判定及干预、术中血肿抽吸和控制性减压,以及术后尿激酶和甘露醇使用方面均起到一定的指导作用。通过临床实践总结以下经验:(1)穿刺抽吸前,通过控制脑脊液引流量,或使用甘露醇降颅压,使ICP下降至20 mmHg左右或下降20%后再进行穿刺引流,能够显著改善穿刺前高颅压以及躁动等症状以提高患者的耐受性,并能够降低堵管率。(2)根据ICP监测数值控制抽吸过程中的抽吸量及抽吸速度,使ICP下降至15 mmHg或抽吸前的70%左右(ICP>25 mmHg)。ICP下降值<1 mmHg/min[18],一方面能够显著增加术中血肿抽吸量,尽快减轻颅内占位效应,缓解颅内高压引起的局部脑组织压迫和血流学障碍导致的细胞凋亡、炎症反应以及脑水肿等一系列继发性损伤,从而改善临床症状[19];另一方面能够避免因抽吸压力、速度和抽吸量过大,导致短时间内颅内局部压力骤然变化引起已经止血的破口再次出血或其他薄弱部位破裂出血[20]。(3)术后根据ICP变化调整尿激酶注药速度,注药过程中若ICP值>20 mmHg,则暂停注药并观察;若缓慢下降,则继续注药;若ICP无下降,则结束注药;若闭管时ICP持续>20 mmHg,则立即打开引流管。根据ICP监测数值调整术后甘露醇的使用量,可减少甘露醇平均用量,进而减轻甘露醇脱水导致的水电解质代谢紊乱。(4)根据ICP监测数值控制术后血肿引流量和引流速度,尤其是术后3 d内,使ICP下降值<1 mmHg/min,以达到控制性减压的目的。另外,可根据持续ICP监测结果针对性地调整甘露醇用量,及时发现再出血的发生。多种因素综合作用,有助于明显改善患者的预后。

综上所述,微创脑血肿穿刺引流联合ICP监测治疗老年高血压性基底节区脑出血患者,能够显著增加术中血肿抽吸量,减轻占位效应,减少术后甘露醇平均用量,进而改善患者的意识障碍程度及预后,值得临床推广应用。但是对于出血量大、进展迅速的脑出血患者以及合并其他脑血管疾病等的患者,开颅脑内血肿清除术仍不可替代。