连通与流动:面向学习者个体的知识空间重构

2022-06-09李玲梅左丽华

李玲梅 左丽华

摘 要 鉴于知识变革的现实情境,高校图书馆作为知识组织、知识营销与知识服务的重要机构及高校教学科研工作的组成部分,肩负着重构知识生态和强化教育职能的双重使命。论文以联通主义知识学习理论为分析框架,提出重塑面向网络时代的高校图书馆知识组织、知识营销与知识服务,以组织学习要素间的“连通”为核心,以强化知识的“流动”为途径,以面向个体学习者为导向,将自身建设成为知识网络化、学习个性化、社交连通化的新型知识空间。

关键词 联通主义;知识组织;知识营销;知识服务

分类号 G250.72

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2022.05.011

Connection and Circulation: A Reconstruction of Knowledge Space for Individual Learners:Connectivism Based Development Approaches for University Libraries

Li Lingmei, Zuo Lihua

Abstract In view of the above-mentioned facts, university libraries, as the social organization of knowledge management and an important part of teaching and scientific research in colleges and universities, have a dual mandate of knowledge ecology reconstruction and educational function strengthening. By analyzing the concepts of knowledge and learning in view of connectivism, this article believes university libraries should develop themselves into individual oriented knowledge cyberspaces by reconstructing their working modes in knowledge organization, knowledge marketing and knowledge service. To achieve this, this paper proposed three specific methods,which all aim at connecting learning elements and accelerating knowledge flow: knowledge networking mechanism, individual oriented learning model and academic social network.

Keywords Connectivism. Knowledge organization. Knowledge marketing. Knowledge service.

0 引言

自柏拉圖以来,关于“什么是知识?”这一问题,众多思想家们都未形成统一而明确的定义。究其原因,在于“知识”这一概念所包含的内容十分庞杂:作为人类探索物质世界及精神世界的结果总和,知识既包含事实和信息本身,也包含人类在实践中获得的经验与技能;而从知识划分的维度看,知识可分为显性的和隐性的、主观的和客观的、纯理论和应用的、地方的和世界的……自公元前五世纪世界形成三大文明以来,以编码知识、意会知识和想象为主要知识形态的知识体系得以逐步形成。随后,在两千多年的时间中,人类通过对知识持续地探索、整理和总结,建立了学科、系统科学及系统知识体系;而个体学习者也通过借助这些系统知识体系,构建起了个人自身的知识体系。

然而,科学技术的发展,尤其是信息技术的高度渗透,使知识不断地经历着重塑。进入互联网时代后,知识的生产、积累、储存、提取、理解、传播及创新都产生了巨大的变化。这些急剧变化的现实,引发了知识组织、知识管理及知识学习等相关领域的深远变革。早在21世纪初,美国科学院在其发布的《国家知识大纲》中就预言了“知识变革”时代的到来,并指出世界运行方式发生了根本的变化[1]。正如加拿大学者、联通主义创始人乔治·西蒙斯(George Siemens)所强调的那样:“我们的组织结构正在破裂,我们正在进入一个主动的,持续认知的新阶段。在知识迅速发展和全球化知识环境中,我们不能再依赖分类来满足我们的需要。我们必须依赖网络形成和知识生态的发展,成为具有不同于以往习惯的人。”[2]24

1 联通主义概述

基于网络时代知识变革的现实情境,如何建立起相应的知识学习理论成了乔治·西蒙斯思考的问题。西蒙斯指出,现有知识学习理论最大的弱点是无法跟上知识流动的速度。由于传统的知识学习理论都将知识处理建立在个体学习能力的基础上,因而只适用于知识流是适度的学习情境;一旦知识流变得更迅速、更复杂时,基于个体学习者能力的学习模式就会失去作用[2]31。网络时代下,知识生产周期不断缩短、知识内容更为庞杂、知识积累更加迅速、而知识环境也更加多元,但学习者却始终受到个人精力和人脑存储力的局限。鉴于此,西蒙斯提出了适应当下知识流速度并促进个人学习和运作的学习模式——“学习的网络模型”(A Network Model of Learning)。这一模型的特点在于,它将知识流的处理和解释功能下放至学习网络的结点,使学习者个人在不必评价和处理每条信息的条件下创建起个人的学习网络[2]31-32。

2004年末,西蒙斯在网络讨论平台——eLearn上发表文章《联通主义:学习即网络创建》(Connectivism:Learning as Network-creation),首次提出了联通主义的概念[3]。2005年,西蒙斯将该文章作为学术论文发表,以《联通主义——数字时代的学习理论》(Connectivism:A Learning Theory for the Digital Age)为题,正式提出了联通主义学习理论[4]。2006年,西蒙斯整理完善相关论述并出版了联通主义理论专著《网络时代的知识和学习——走向连通》(Knowing Knowledge),将联通主义定性为“一个描述在网络时代学习是怎样发生的理论”[2]29,并认为较之其他学习理论,联通主义更适于互联互通信息共享的网络时代(见表1)。概括来说,联通主义的起点是学习者个人,目的是为了保持知识的持续生长,并通过学习的网络模型实现这一目的:学习者个人通过学习构建其个体的知识网络,这一网络被纳入各种组织与机构后又服务于学习者个人的继续学习。整个知识网络通过这一循环得到丰富和生长。

2 联通主义理论与高校图书馆发展的内在契合性

作为网络时代的学习理论,联通主义对于知识学习的理论研究与图书馆发展的实践探索具备内在契合性。这种契合性集中于两者的本质内涵和适用对象这两个层面,具体来说体现在两者对促进知识的组织和流动这一目标的一致性,以及两者均主要面向自我导向的高信息素养学习者。

2.1 本质内涵契合:知识的组织和流动

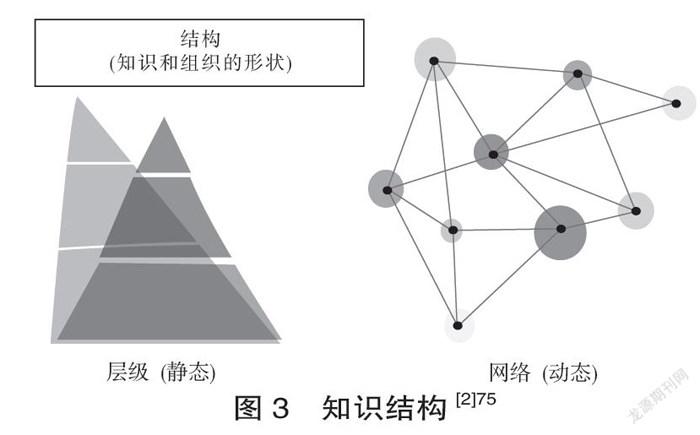

图书馆是组织知识的重要机构,如何表示知识、组织知识和共享知识等问题是图书馆学本体论的核心问题。20世纪末,英国学者就图书馆及图书馆学的本质提出了以下观点:肯普(D.K.Kemp)指出图书馆和情报中心并不只是作为知识的收集站而存在,它们应努力促进知识的传递;布鲁克斯(B.C.Brooks)也认为图书馆学家、情报学家的实际工作是对知识进行组织,而这才是图书馆学和情报学区别于其他学科的本质属性[6]。同期,中国图书馆学界也兴起了“知识交流论”。刘洪波从图书馆内部视角出发提出了“知识组织论”,强调只有从知识组织出发才能触及图书馆内部活动的本质[7];蒋永福也认为“知识组织理论是迄今为止能够寻找到的比较理想的图书馆学理论基础”[8],“是最具本质意义的图书情报学的理论基础”[9]。进入互联网时代后,图情领域的研究者对知识流动的理念探讨和现实运用给予了更多关注。本文在CNKI学术期刊数据库中以SU=(‘知识流’+‘知识流动’)*‘图书馆’为检索式,检索得到125篇相关文献。检索结果显示,图书馆知识流動相关研究自2007年数量猛增以来,数量屡创新高且保持增长态势(见图1)。这表明图书馆知识流动相关研究已日益成为领域关注的焦点之一,尤其以“知识流动”为视角探索智慧图书馆的建构成为近几年来的研究重点。

联通主义理论同样主张并致力于促进知识生长及知识流通。西蒙斯提出的问题——“我们怎样依据知识的变革情境和特征来设计我们的组织”[2]95,正是图书馆在新时代背景下所面临的问题;联通主义倡导知识组织变革的初衷——“我们要适宜地重新设计我们的组织,促成知识的有效流动和利用”[2]95,也与图书馆促进知识流动的目标不谋而合;而其针对知识流加速而提出的学习网络模型,则为以上目标提供了一个系统解决框架。因而,对图书馆发展而言,联通主义兼具宏观指导和实践操作意义。

2.2 适用对象契合:自我导向的高信息素养学习者

知识的急剧变革带来了学习目标的转变,即学习的目标不再是单纯的知识习得,也是培养学习者在分布式的知识海洋中获取有效信息的能力。要实现这一目标,关键在于学习者个人的信息素养。王志军等认为联通主义学习的发生以学习者的自我导向为指引,以必要的学习能力为基础,尤其是利用网络开展学习的能力和有效辨别信息的能力。因而联通主义学习适用于具备自我导向能力的高信息素养学习者,换言之,更适用于高等教育在职学习,或者说更适合高中后的高等教育与非正式学习[10]14-15。

而作为服务于高等学校教育和科学研究的高校图书馆,其服务对象主要为大学师生群体。这一群体普遍拥有较高的信息素养和自我导向意识。以信息素养能力标准制定较早的美国为例:早在2000年,美国大学与研究图书馆协会(ACRL)就审议通过了“美国高等教育信息素养能力标准”(Information Literacy Competency Standards for Higher Education),通过可量化指标对高校学生的信息素养能力提出了明确的要求。其中,“能决定所需要的信息种类和程度”“能有效而又高效地获取所需要的信息”“能评判性地评价信息及其来源,并能把所遴选出的信息与原有的知识背景和评价系统结合起来”“能有效地利用信息达到某一特定的目的”“能在获取和使用信息中遵守公德和法律”[11]这5大核心标准,既充分体现了对高校学生获取信息的检索技能要求,也凸显了在此过程中对其在自主决策及自我驱动方面的要求。2015年,基于“高等教育环境瞬息万变,我们赖以工作和生活的信息生态系统也呈现出活跃而无定性的特点”[12]3的现实背景,《高等教育信息素养能力标准》推出了更新文件——《高等教育信息素养框架》。较前者而言,后者扩展了传统信息技能的范畴(即确定、获取、定位、了解、生产和使用信息),新增了对高校学生在数字环境(协作、生产和共享)中的协作生产和信息共享的能力要求[12]4。可见,为应对日趋复杂的信息生态环境,高校师生群体的信息素养能力也正在日益深化及系统化。

3 联通主义视阈下的高校图书馆知识空间重塑

知识变革的现实背景不仅改变着学习者对知识的获得、存储、应用及共享,还不断改变着知识服务组织与学习者之间的关系。在这样的背景下,作为知识组织与知识服务机构的高校图书馆应如何重新定位及发展?

西蒙斯基于联通主义的视角提出图书馆应当成为学习网络的结点,即能用来形成一个网络的外部实体信息源[2]28。但目前绝大多数图书馆仍只是知识的仓库,并以传统的知识观在对知识进行组织:西蒙斯认为“图书馆目录和百科全书试图把知识放进仓库——以可理解的方式对其分类和结构化”[2]47,并由此“建立了由图书馆(索引)和百科全书(档案)组成的知识空间”[2]47。他指出这一传统知识组织方式已经无法适应当前知识爆炸及知识快速流动的时代,并强调以“分类”和“检索”为主要特征的“这些空间是低效的”[2]47。其低效性具体体现在两个方面:知识流动性低和知识连通性低。这种低效性不仅削弱了图书馆在学习者学习过程中本应具有的作用,更严重阻碍了图书馆未来的发展——“在学习网络中,并非所有的结点都会持续地保持相关性。作为一个智能网络,我们的知识会不断地重塑,调整来反映新环境和新信息,不再有价值的结点会逐渐被削弱。”[2]29

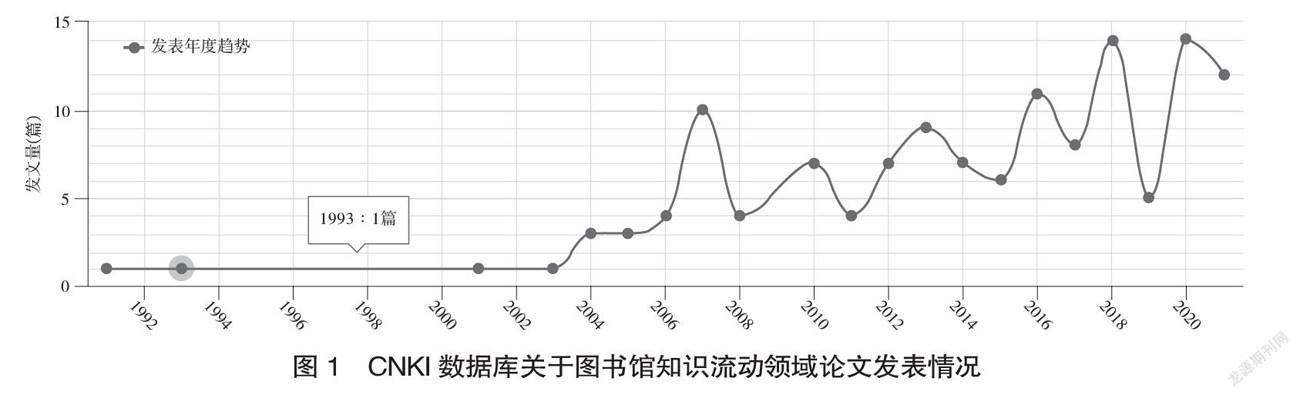

高校图书馆作为高校提供信息资源的核心机构,保障学生自主学习的重要场所和支撑高校科研的重要力量,应当不断提高知识的组织和管理水平,真正成为知识的组织、营销及服务的中心。为应对“知识急流的到来”和便于“我们亲自对知识进行组织”的迫切要求[2]49,本文提出高校图书馆应当面向个体学习者,以组织学习要素间的“连通”为核心,以强化知识的“流动”为目的,从知识组织、知识营销和知识服务三个层面构建知识流动渠道网络:通过将自身建设成为知识网络化、学习个性化、社交连通化的知识空间,致力于知识与知识、知识与人、人与人之间全面高效的连通,最终实现知识的高效流动(见图2)。

3.1 联通主义知识观下的高校图书馆知识组织

3.1.1 联通主义知识观——网络化

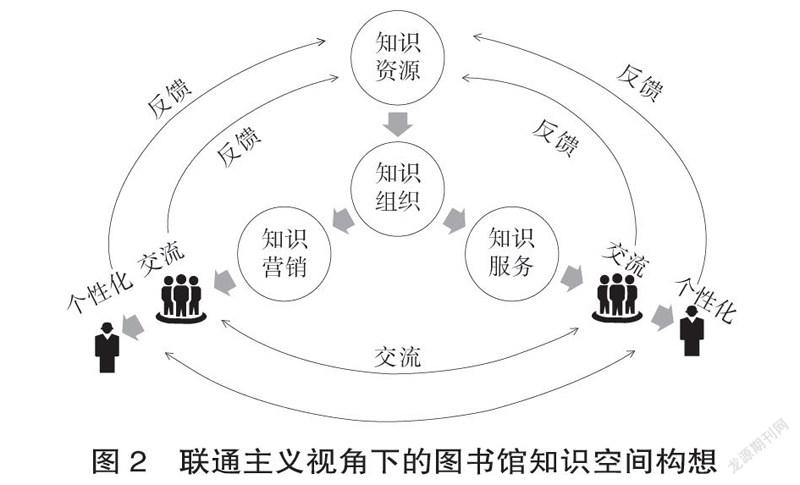

信息技术的发展使知识的存储和传递突破了时间和地域的局限,也使学习者个人知识突破了个体人脑记忆的局限。知识已由传统的个人头脑中的记忆,扩展至机器记忆、由连通而生成的网络记忆等形式。网络时代知识的分布式特征使西蒙斯意识到“连通”在学习中的重要性——“连通是引发学习的直接动力,这完全是因为连通比内容更加活跃、更加社会化和更加面向行动。”[2]63基于此,西蒙斯提出了以“连通”为核心的联通主义知识观:知识以结点的形式分布式存在,且知识之间存在着连通的路径;相对应地,学习也不再是一个人的活动,而是一个连接的过程,连接的对象是知识结点和信息源。随着媒介技术的不断发展,知识的组织方式及其结构也由静态的层级结构向动态的网络结构转变(见图3)。

3.1.2 知识组织网络化实践:馆藏资源的语义聚合

在传统的印刷时代,高校图书馆以实体馆藏为主,学习者主要通过书报文献来获取知识。但书籍中的知识是以静态、线性方式呈现的,从知识体系、知识領域、知识单元到知识点,都以层级树状结构排列。这使得书本与书本之间的知识点也是无法自动连通的,或者即使在同一本书本中,前后知识点之间也会出现相互割裂的情况。到了网络时代,电子期刊及数字图书等虚拟资源也成为高校图书馆馆藏的重要部分。较之于实体馆藏,虚拟馆藏借助超链接技术和符合人脑思维模式的联想机制,使得图书馆的知识组织的结构从线性结构逐步转变为网络立体结构。

信息技术的发展及馆藏资源在结构和特性上的变化,使得图书馆的知识组织也面临新的挑战。李佳南等指出当前图书馆在馆藏信息资源建设中缺乏语义体系作为支撑,导致数字图书馆环境下的知识服务仍停留在字面匹配的层面,无法提供语义检索[13];石湘等认为由于缺乏统一的描述与组织方式,具有多样性与异构性等特征的领域资源难以被有效利用。而以教科书、文献为主体的知识描述方式不仅使用户难以把握知识点间的关联,也不利于计算机的理解与处理[14];赵雪芹也表示将离散分布、异构无序的“知识碎片”动态关联并筛选组织起来,提供能够满足用户的个性化、智能化的知识服务,构建一个内容相互关联的知识资源服务体系是图书馆亟待解决的问题[15]。基于此,贺德方等在2012年提出了馆藏资源深度聚合的概念,强调发现资源之间及其内在的语义关联是实现馆藏资源深度聚合的基本条件,并探讨了基于语义的馆藏资源聚合方式及服务实现[16]。

随着语义技术的发展,馆藏资源的语义聚合已从理念探讨走向了实践应用。以中国国家图书馆“国家图书知识组织标准规范”项目为例,该项目运用语义网技术对图书馆传统馆藏数据进行语义化,目前已完成部分知识组织工具与数字馆藏元数据的语义化,并将全部数据以关联数据发布[17]。哈佛大学费正清中国研究中心、台北“中央研究院”历史语言研究所与北京大学中国古代史研究中心共同建设的“中国历代人物资料数据库”(CBDB)也是馆藏领域资源聚合的一个成功案例。该数据库通过人物与人物、人物与地名、人物与书籍、人物与制度等不同维度概念间关系的挖掘,形成了中国历代人物关系型传记数据库,实现了馆藏资源之间的语义关联。通过构建这样的资源聚合,不仅能使用户做出更精准全面的研判分析,提升学习者学习的广度及深度,也能更有效促进学科的交叉融合并激发创新。因此,为实现馆藏资源多样化整合和高效化利用的目的,本文认为高校图书馆可通过探索小规模的馆藏领域资源整合,基于图书与图书、图书与电子资源在关键词、知识元、目录关系、领域概念、引证关系、作者关系等多个维度对其进行语义关联,提升馆藏资源的组织程度。

3.2 联通主义学习观下的高校图书馆知识营销

3.2.1 联通主义学习观——个性化

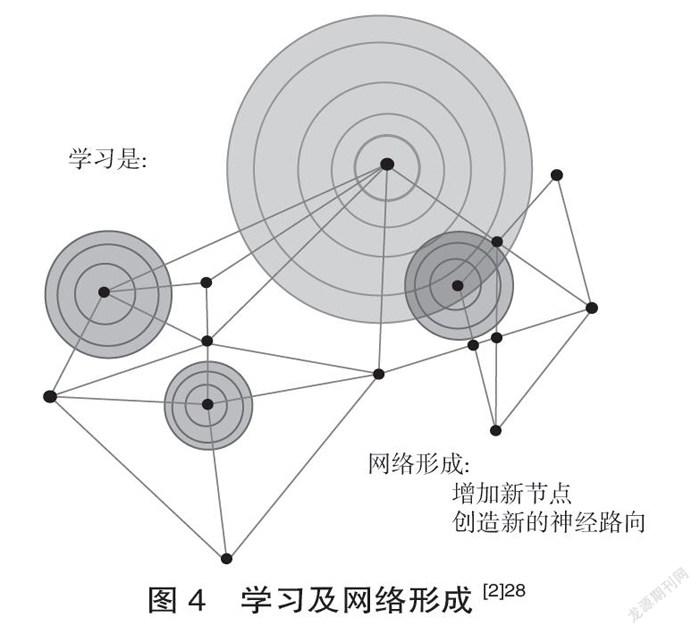

联通主义学习观充分强调学习的个性化。个性化既是学习的起点,也是学习的过滤框架,更是优化外部知识网络的途径。(1)联通主义认为学习以形成学习网络为表征(见图4),以“创建由人和内容等可信结点构成的技术增强型个人学习网络”[2]32为重心。(2)联通主义强调学习的发生机制,并非知识的转化,而是知识的意义化[10]17。这一过程藉由学习者个人的框架过滤实现的,而框架的实质是学习者个人信念、网络、经验、现有知识和情感智力的聚合[2]34。(3)联通主义也强调个人学习在组织学习中的重要角色。个人知识组成网络,该网络又融于组织和机构的学习中;反过来,组织和机构的学习又反馈人个人网络中,并继续为个人学习提供支持[10]14。

3.2.2 知识营销个性化实践:资源推荐的精准匹配

图情领域对于个性化服务的发展与信息技术的兴起息息相关。在Web1.0阶段,个性化信息服务主要以推出My library知识服务网页为主,例如:美国康奈尔大学及其MyLibrary@Cornell,加拿大多伦多大学图书馆及其My.Library,新西兰克莱斯特切奇学院及其MyLibrary,意大利卡罗·卡塔内奥大学及其MyLibrary@LIUC,瑞典隆德大学及其MyLibrary@LUND等[18]。但需要指出的是,以My library知識服务平台为代表的个性化服务系统缺乏交互性、主动性和智能性,系统的管理机制、系统建设和服务质量都亟待提高。袁俊华主张,要使个性化服务更具有主动性,图书馆需要加强对用户个性特征和信息活动规律的分析,捕捉其潜在的信息需求,并利用推送技术将资源推荐给用户[19]。

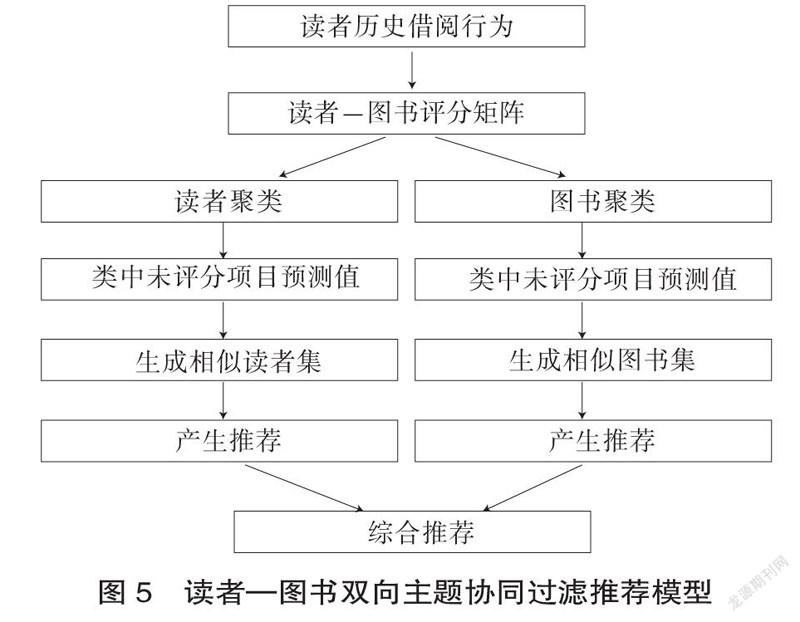

随着信息技术进入Web3.0阶段,馆藏资源的个性化推荐引起了研究者们普遍的关注,尤其是针对馆藏图书推荐的技术模式逐步成为学界的重要研究课题。国内学者主要基于用户(User-based)的协同过滤算法展开研究:洪亮等以用户在不同情景中演绎不用角色、且相同角色用户对某些推送项目具有相同偏好作为理论基础,提出了一种针对移动数字图书馆用户的情景感知的个性化推荐方式[20]。何娟利用用户画像方法和技术,构建读者的个人画像与群体画像,并综合两者所反映出的读者借阅行为特征,实现图书的个性化推荐[21]。李宝则从用户基本属性、阅读状态、学习风格、阅读偏好四个维度构建多维用户画像模型,提出了基于用户阅读学习过程画像的个性化推荐服务策略[22]……然而基于用户协同过滤的推荐算法往往会将热门书籍排在推荐的首位,而非真正实现对用户的喜好及需求的精准预判。因此,本文认为,要实现真正的个性化推荐,还需在推荐模型中增加适用于长尾物品丰富且用户个性化需求强烈的基于项目(Item-based)的协同过滤算法,建立基于用户—项目(User-Item)双向主题的读者—图书协同过滤推荐模型(见图5)进行图书推荐。

需要注意的是,基于图书的推荐,其难点在于对文本内容的理解:图书内容的复杂性使得图书标签的制定无法完全依赖于机器,大量专业的内容编辑是不可少的。这就对图书馆加强学科馆员建设,推动包括领域专家、资深读者等用户的互动参与,加快数据分析与挖掘技术的发展等方面提出了更高的要求。

3.3 联通主义交互观下的高校图书馆知识服务

3.3.1 联通主义交互观——社交化

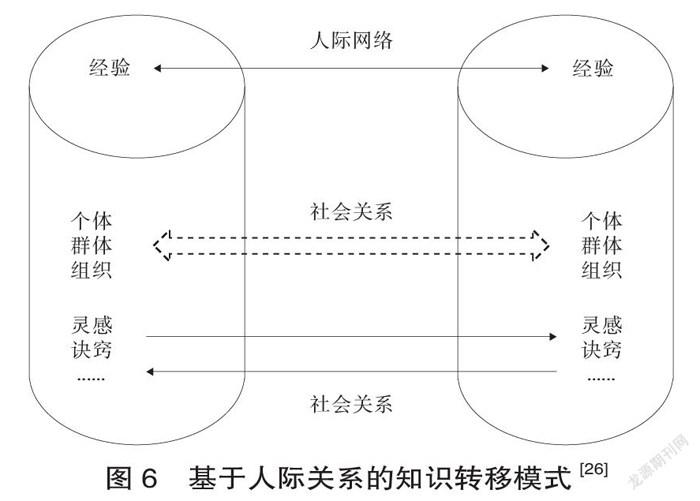

在联通主义中,知识的流通既是学习的路径,也是最终目的[15]13:知识经过个体创造、共同创造、分发、传播、个性化和实施的不断循环而流动[2]10。而交互在这一过程中起着关键作用,是联通主义学习的核心与关键[15]21。联通主义的另一创始人,西蒙斯的搭档斯蒂芬·唐斯(Stephen Downes)指出交互不仅促进人与人之间的连接,还能提升人与内容之间的连接;不仅促使人与人之间的交流,还帮助学习者生成更深层次甚至内容开发者都想不到的学习内容[23]。西蒙斯也引用了邓肯·瓦茨(DuncanWatts)的“频繁交流”理念强调人际交互对于学习者的重要性:“在模糊的环境里解决复杂的问题时,个体因知识有限,需要在执行各种任务时相互依赖和相互补充。换言之,通过与同一组织内的其他问题解决者交流知识,建议,专门技能和资源等信息,可降低他们对未来的不确定性。”[24]Pelz和Andrews(1996)、Mintberg(1973),以及Allen(1997)的研究也证实人们更偏好从人际网络中而非从文本中获取知识[25]。陈卓群也提出社会网络是隐性知识转移的主要通道,并构建了基于人际关系的知识转移模式[26](见图6)。

3.3.2 知识服务社交化实践:科研服务的社交路径

据We Are Social与Hootsuite联合发布《2020全球数字报告》显示:2020年全球社交媒体用户已突破38亿,其中中国社交媒体用户有10.4亿;且2020年,全球互联网用户累计在线时间为12.5亿年,其中三分之一以上的时间都花费在使用社交媒体上[27]。在图书馆日常业务中,社交媒体(网络)因其自由交互的特性也已得到了广泛的应用,如日常宣传推广、馆藏推介及信息咨询等方面。与公共图书馆相比,高校图书馆作为学术型机构,还承担着支持科研的重任。学术社交网络能使学习者及科研工作者之间的联系和合作变得更为便捷,也能使科研成果及学术前沿的展示及分享变得更为及时,已逐渐成为科研用户交流和学习时不可或缺的场所。以全球最大的科学社交和学术资源网站平台——ResearchGate为例:据调查国外48%的自然科学科研人员以及35%的社会科学科研人员会规律性地访问ResearchGate平台[28];而在中国,仅中国科学院的注册人数就超过60 000人,清华大学达25 000人,武汉大学达15 000人[29]5。

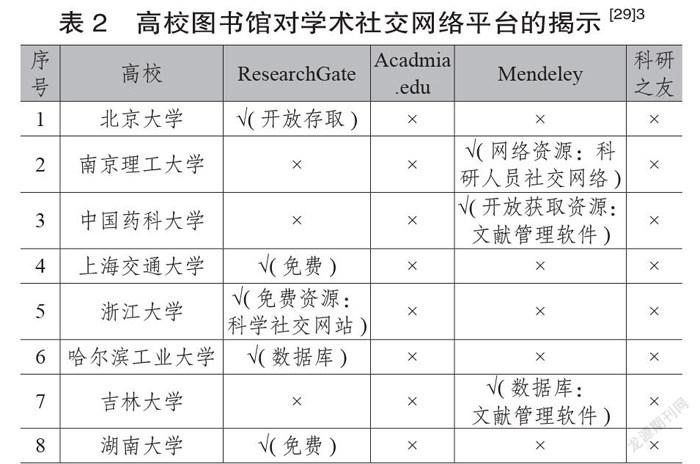

然而,与我国科研人员广泛使用学术社交网络促进科研活动形成对比的是,中国高校图书馆对学术社交网络仍缺乏广泛重视。以137所“双一流”中国高校图书馆为例,目前仅有8所图书馆对国内外代表性学术社交平台(ResearchGate、Acadmia.edu、Mendeley和科研之友)进行了揭示(见表2)。

将学术社交服务纳入高校图书馆科研服务的范畴,能有效促进科研活动的环节需求,包括聚合科研资源、提升学术交流效率、增加学术合作机会、提供学术资源管理及学者评价代替计量等[30]。鉴于此,本文认为高校图书馆可基于科研生命周期,在创意挖掘、基金申请、研究实施及成果传播环节充分利用学术社交网络提升科研服务。就具体应用上,可借鉴国外高校图书馆已有相关实践案例。如针对科研项目的创意挖掘和基金申请,伦敦大学学院图书馆通过设置院系科研统筹员,建立高水平的社交网络,每月发布基金的最新动态、洞察趋势变化并提供来自政府和相关结构的报告摘要[31]10,为科研人员过滤信息并寻找项目机会。而针对科研成果传播环节,社交网络也可用于提升研究成果的影响力。RIN和CIBER Research联合发布的《英国高校科研服务调查》显示,英国高校早已广泛使用基于Web的社交网络工具并作为学术发布的拓展渠道[31]14。

4 结语

西蒙斯将知识空间定义为“知识发生的场所”[2]73。在知识急速变革的时代,知识空间的组织结构也必然随之改变。为了让知识保持连通和流动,我们需要一个连通化的知识空间。这种新型的知识空间将会成为“专家和新手连通的空间,自我展现的空间,辩论和对话的空间,搜寻归档知识的空间,采用结构化方式学习的空间,交流新信息和知识的空间,培训新思想、测试新方法、为新竞争做准备和引领过程的空间”[2]74-75。一个具备完善的知识网络和社交网络,且以學习者为导向的知识空间,才能使知识与知识、知识与人、人与人之间实现共建、共享乃至共生。将图书馆建设成为一个面向学习者个人的知识空间,并通过实现知识的网络化、学习的个性化和社交的连通化,或许可以成为高校图书馆在知识变革时代下的一次积极探索和转型。展望高校图书馆智能化的未来,或如戴维·温伯格(David Weinberger)所言的那样:“房间里最聪明的那个,已经不是站在屋里给我们上课的人,也不是房间里所有人的群体智慧。房间里最聪明的人,是房间本身;是容纳了其中所有的人与思想,并把他们与外界相连的这个网。”[32]

参考文献:

何星亮.智能革命与文明变迁:人类学的视角[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2019,39(4):75-80.

G·西蒙斯.网络时代的知识和学习:走向连通[M].詹青龙,等,译.上海:华东师范大学出版社,2009.

SIEMENS G. Connectivism: learning as network-creation[EB/OL].ASTD Learning News,10(1) [2021-08-03].http://www.elearnspace.org/Articles/networks.htm.

SIEMENS G. Connectivism: a learning theory for the digital age[J].Instructional Technology & Distance Learning,2005(1):3-10.

SIEMENS G. Orientation: sensemaking and wayfinding in complex distributed online information environments[D]. Aberdeen: University of Aberdeen, 2011: 59.

黄宗忠.20世纪100年图书馆学基础理论的研

究与进展及其评介(下)[J].晋图学刊,1998(3):2-8.

刘洪波.知识组织论:关于图书馆内部活动的一种说明[J].图书馆,1991(2):13-18,48.

蒋永福.图书馆与知识组织:从知识组织的角度

理解图书馆学[J].中国图书馆学报,1999(5):19-23.

蒋永福,付小红.知识组织论:图书情报学的理论基础[J].图书馆建设,2000(4):14-17.

王志军,陈丽.联通主义学习理论及其最新进展[J].开放教育研究,2014,20(5):11-18.

American Library Association. Information literacy

competency standards for higher education [EB/OL].

[2021-08-03].https://alair.ala.org/bitstream/handle/

11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20

Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Association of College and Research Libraries. Framework

for information literacy for higher education[EB/OL].

[2021-08-03].https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.

acrl/files/content/standards/framework-chinese.pdf.

李佳南,王曰芬,颜端武.馆藏资源语义知识库及服务平台构建探究:以台湾问题为例[J].图书馆学研究,2014(22):29-35,5.

石湘,刘萍.基于知识元语义描述模型的领域知识抽取与表示研究:以信息检索领域为例[J].数据分析与知识发现,2021,52(4):123-133.

赵雪芹.知识聚合与服务研究现状及未来研究建议[J].情报理论与实践,2015,38(2):132-135.

贺德方,曾建勋.基于语义的馆藏资源深度聚合研究[J].中国图书馆学报,2012,38(4):71-83.

李一秀.图书馆语义化组织现状及对策研究:以国家图书馆实施情况为例[J].新世纪图书馆,2021(1):57-61,74.

曹树金,罗春荣,马利霞.论图书馆个性化服务的几个基本问题[J].大学图书馆学报,2005(6):34-40.

袁俊华.美国华盛顿大学图书馆个性化信息服务平台评介[J].图书情报工作,2005,49(8):140-143,98.

洪亮,钱晨,樊星.移动数字图书馆资源的情境感知个性化推荐方法研究[J].现代图书情报技术,2016(Z1):110-119.

何娟.基于用户个人及群体画像相结合的图书个性化推荐应用研究[J].情报理论与实践,2019,42(1):129-133,160.

李宝.基于用户画像的高校图书馆个性化资源

推荐服务设计[J].新世纪图书馆,2021(4):68-75.

DOWNES S. Knowledge,learning and community[C].

Downes Stephen. Connectivism and connective knowledge: Essays on meaning and learning networks.

Ottawa: National Research Council Canada.2012:18.

WATTS D. Six degrees: the science of a connected age[M]. New York: W. W. Norton,2003: 273.

王越.组织内社会网络的知识传导及成本研究[J].科学管理研究,2004,22(4):74.

陈卓群.基于学术博客的个体之间知识转移研究[D].武汉:华中师范大学,2012:28-29.

KEMP S. Digital 2020: 3.8 billion people use social media[EB/OL].(2020-01-30) [2021-08-03].http://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media.

NOORDEN R V. Online collaboration: scientists and

the social network[J]. Nature ,2014,512(7513):126-129.

张耀坤,徐若晴.我国高校图书馆对学术社交网

络的利用策略研究:基于“双一流”高校的调

查与分析[J].图书馆研究,2021,51(2):1-7.

韩文,刘畅,雷秋雨.分析学术社交网络对科研

活动的辅助作用:以ResearchGate和Academia.edu为例[J].情报理论与实践,2017,40(8):107-109.

NICHOLAS D, ROWLAANS I, BROWN D. Research

support services in UK Universities[R/OL].[2021-

08-03].https://www.researchgate.net/publication/27

2476568_Research_Support_Services_in_UK_Universities.

戴維·温伯格.知识的边界[M].胡泳,高美,译.太原:山西人民出版社,2014:11.

李玲梅 浙江工业大学图书馆馆员。 浙江杭州, 310023。

左丽华 浙江工业大学图书馆馆员。 浙江杭州, 310023。

(收稿日期:2021-05-31 编校:谢艳秋,曹晓文)