五年制临床医学专业生命的化学课程整合探索

2022-06-02鲁云霞张利平胡金兰许功林查晓军耿慧武贾雪梅

鲁云霞,张利平,胡金兰,许功林,查晓军,李 静,耿慧武,贾雪梅

(1安徽医科大学基础医学院生物化学与分子生物学教研室,合肥 230032; 2安徽医科大学生命科学学院细胞生物学教研室; 3安徽医科大学基础医学院生理学教研室; 4安徽医科大学基础医学院/临床医学院组织胚胎学教研室; △通讯作者)

课程体系改革一直是医学教育改革的核心,也是推动医学教育发展的最重要力量[1]。2016年,教育部和卫生部明确要求全国医学院校要进行以学生为中心、以自主学习为主要内容的教育方式和教学方法改革,积极开展纵向和横向的课程整合[2]。

中国医科大学借鉴哈佛大学医学院的教学经验,在全国率先进行了生物化学与分子生物学和细胞生物学的整合,出版了整合教材《细胞的化学与生物学》[3]。此后华中科技大学[4]、扬州大学[5]、重庆医科大学[6]、西北民族大学[7]等兄弟院校均对两门课程、甚至包括医学遗传学课程进行了整合,剔除了课程内容之间的重复,减少了总课时,在提高学生的主观能动性、分析和解决问题的能力上取得了一定的成效,也为我校这2门课程的整合提供了有益的借鉴。

五年制临床医学专业是安徽医科大学的核心专业。2013年,安徽医科大学设置2个教学改革试点班,组织进行了基础医学各课程之间的有机整合[8],并取得了一定的成效[9]。现总结归纳如下。

1 生命的化学教学内容的整合

在本校五年制临床医学专业培养计划中,生物化学与分子生物学和细胞生物学均开设于大学二年级第一学期,这为2门课程的横向整合提供了便利的条件。2013年,本课程组将2门课程合并,更名为生命的化学。

生物化学与分子生物学和细胞生物学都是生物学中的前沿学科,细胞生物学偏重于介绍细胞的结构、亚微结构与功能,生物化学与分子生物学则注重细胞内分子的化学变化规律以及与生命活动的关系,二者教学内容之间有不少重复之处[10,11]。因此在教材编写时,课程组将原有2门课程的内容进行了合并重组,分成生命的分子、细胞的结构、细胞的代谢、基因及基因表达、细胞的生命活动、常用分子和细胞生物学技术6篇,由2门课程的主讲教师轮流讲授,避免了一人从头讲到尾、学生产生视觉疲劳的现象。

课程组在具体教学安排上明确分工,如将原有细胞生物学的线粒体,分配给生化教师来介绍。生化教师先简单介绍线粒体的结构,再介绍线粒体的功能即生物氧化,由此把线粒体的结构和功能紧密结合,并将2门课程都介绍的细胞信号传导一章调整到细胞的生命活动一篇,这样避免了内容的重复,节省了课时;另外还穿插介绍生物化学、分子生物学和细胞生物学领域的最新进展,更有利于学生建立起细胞的结构、功能与化学分子代谢相统一的知识体系。

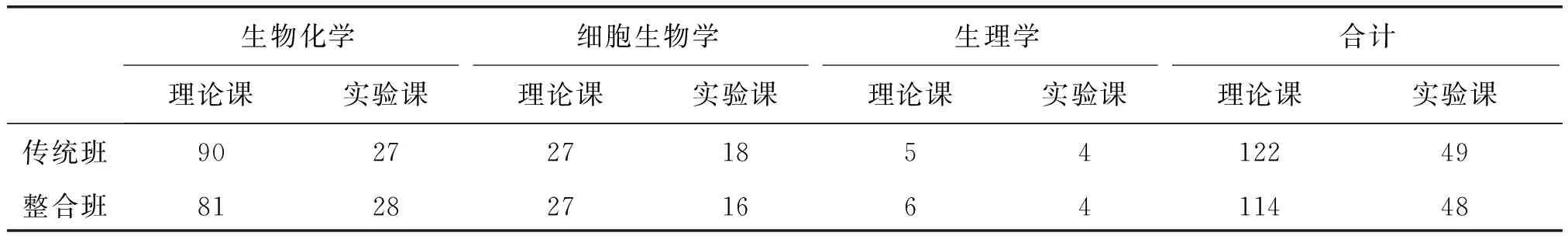

由于本校构建的整合课程体系中生理学一章细胞的基本功能中的细胞的兴奋性和生物电现象有遗漏,故独创性地在细胞的生命活动模块中添加了细胞的生物电现象,具体为细胞膜静息电位和动作电位,是对细胞生命活动的重要补充。合并后总学时由原来的171学时减少到162学时,见表1。

表1 整合班与传统班的学时数比较

2 生命的化学多元化教学手段的运用

在实际授课过程中,理论教学部分采用多元化教学手段。教师采取线上线下相结合的方式,线上部分以雨课堂教学为主,充分利用了其提前发布课件预习、扫码进入课堂、随机点名、开启弹幕、发布习题现场考核的功能;线下授课强调师生之间的互动,每节课前10 min提问,及时了解学生对之前内容的掌握程度,做到上课时有所侧重。教师还在在教学过程中灵活融合了课程思政的内容,如讲授DNA的结构与功能时,结合介绍DNA双螺旋结构的发现简史,指出历史上对女性科学家不公正的认知问题。

本课程组在实验教学中尝试将生物化学与分子生物学的质粒提取和PCR扩增2个实验融合为1个大实验,从构建好的重组人泛素基因质粒提取开始,通过PCR扩增、再到琼脂糖凝胶电泳;将原细胞生物学的线粒体分离实验与生化的酮体生成和利用实验合并,要求学生完成实验全过程,即从饥饿小鼠的肝脏取材开始,到分离肝脏组织的线粒体、再到检测肝线粒体的酮体生成,以培养学生的实践动手能力,提高其综合思维能力。

3 生命的化学形成性评价体系的初步建立

2020年以前,生命的化学考核形式比较单一,以终结性评价方式(实验报告+期末考试)为主,每届学生补考率均在15%左右,比同届的临床医学专业补考率(20%)稍低,但具有统计学意义(P<0.05)。随着教学改革的不断深化,该评价方式严重制约了课程教学质量的提高和复合型医学人才的培养。因此课程评价体系的改革迫在眉睫,本课程组在多年的整合课程教学中逐渐摸索出形成性课程评价体系。

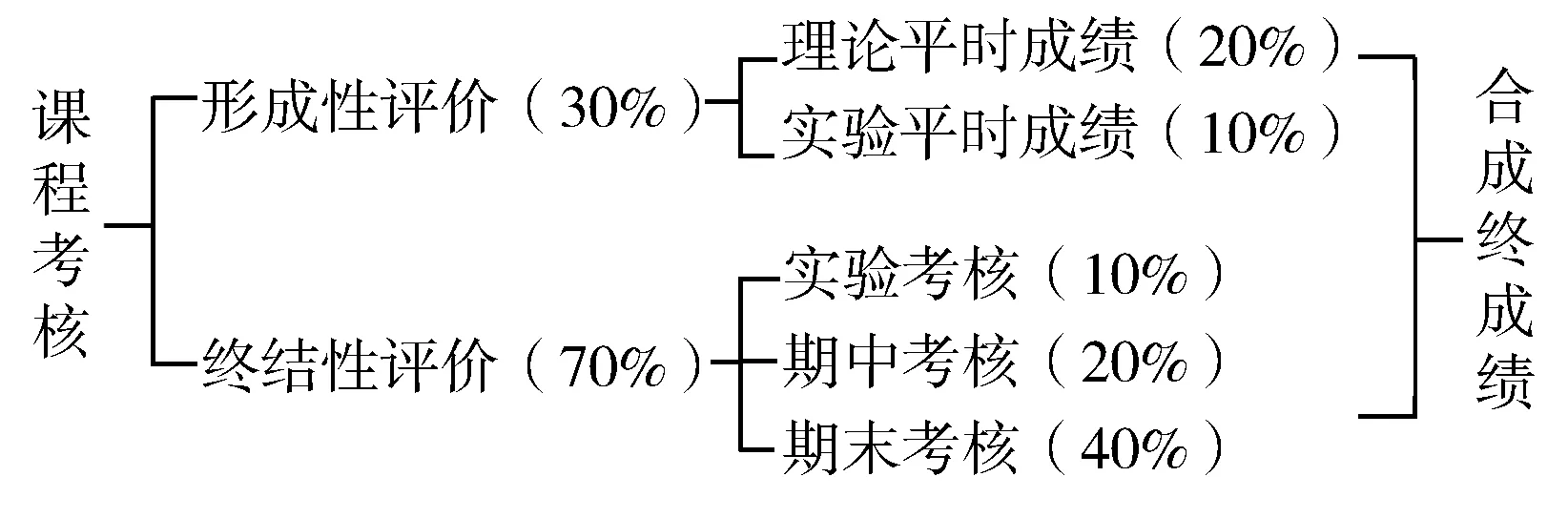

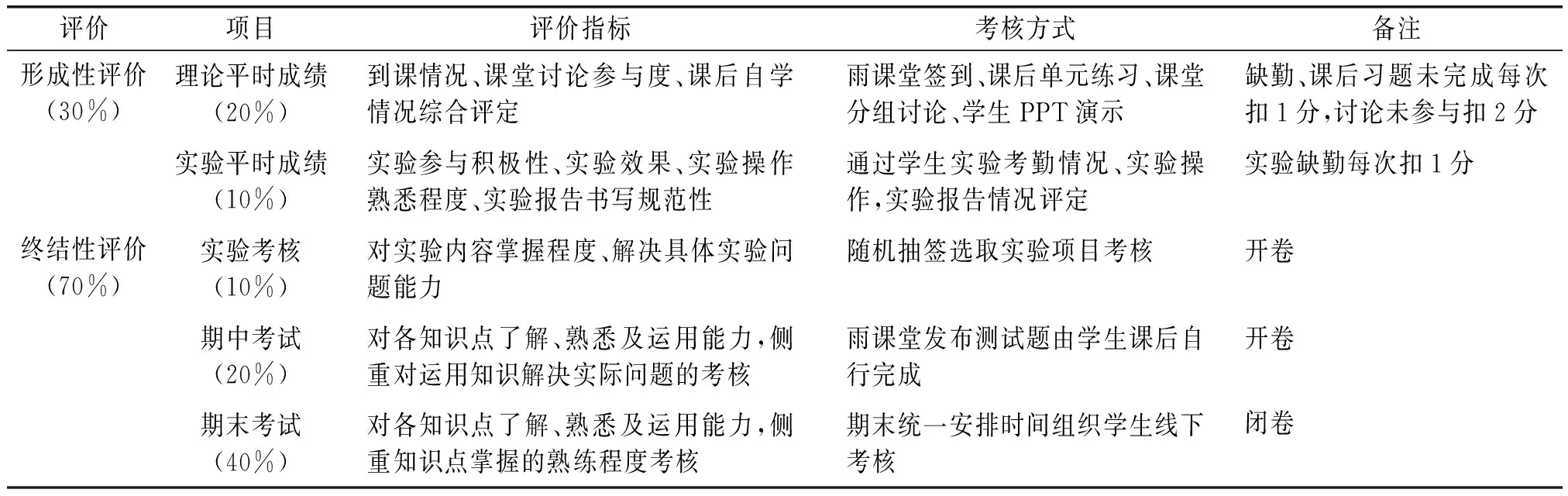

该体系由形成性评价和终结性评价2部分组成,将形成性评价得到的学生理论平时成绩和实验平时成绩按照一定的权重(30%)计入总成绩中,具体比例分配见图1。课程考核和成绩评价体系的具体内容见表2。

图1 形成性评价体系的建立过程示意

表2 课程考核和成绩评价体系

4 课程整合的收获及存在的问题

自2014年以来,该整合课程已连续实施了7届。从期末考试成绩来看,课程整合有效促进了学生对生命科学发展的全局把握,基本上取得了预期的教学效果。2015年,本课程负责人参加了首届中国医学整合课程论坛暨医学整合课程联盟大会,并向大会提交了论文摘要-《生命的化学教学总结》。2016年,本整合课程被评为安徽省省级精品课程。

2020年底,形成性评价体系已初步建成。本课程组在课程实施过程中对教学效果展开了问卷调查,共收回有效问卷49份,回收率为83%。统计结果表明,认为整合课程衔接好、体系完善的有33份,占比67.35%;认为整合课程较好的12份,占比24.49%;认为两者接近的为3份,占比6.12%;认为传统模式更佳者1份,占比2.04%。

2019级61名学生的总评成绩全部达到60分以上,实现了补考清零的目标;2020级59名学生中有1名同学总评成绩不及格。课程组教师也将课程整合的经验归纳整理,发表在相关的教学研究论文中[12,13],以供同行们参考借鉴。

同时,本课程组在教学过程中也遇到了一些问题:①由于理论课时较多,部分基础差的同学未能及时消化掌握重点内容;②教学进度较快,部分学生自学能力较差,课后复习效果有待提高;③综合性实验有待进一步完善,设计性实验有待增加。

通过生命的化学的整合教学模式,教师可以培养学生从宏观到微观、从结构到功能、从整体到局部的思维方式,帮助其建立细胞和分子结构和功能的完整知识体系;建立形成性课程评价体系,可实现课程结构、教学内容和教学方式的整体优化。