种植密度对春大麦物质积累与转运的影响

2022-05-20王文迪刘志萍李建波吕二锁郭呈宇王海泽王金波齐海祥徐寿军

王文迪,刘志萍,巴 图,马 宇,李建波,吕二锁,郭呈宇,王海泽,王金波,齐海祥 ,徐寿军

(1.内蒙古民族大学农学院,内蒙古通辽 028042;2.内蒙古自治区农牧业科学院作物育种与栽培研究所,内蒙古呼和浩特 010000)

大麦作为重要的谷类作物之一,具有抗逆性强、生育期短等特性,被广泛种植于世界各地。其用途众多,在国民经济中占有重要的地位和作用。优质高产是大麦栽培实践始终追求的目标,种植密度对大麦优质高产栽培有较大影响,合理的种植密度对创建大麦优良群体结构、促进大麦物质生产和转运至关重要。

种植密度影响大麦植株生长发育。研究表明,种植密度对春大麦株高和茎秆直径有极显著影响,且随着种植密度的增大,株高和茎秆直径呈下降趋势。随着种植密度的增加,冬大麦返青期主茎绿叶数、单株叶面积、叶片鲜重和叶片干重均呈先升后降趋势。种植密度对裸大麦单株分蘖影响达极显著水平,单株分蘖随着种植密度的增加而减少;种植密度对大麦净光合速率、气孔导度、胞间 CO浓度、蒸腾速率具有一定的正效应,但没有达到0.05显著水平。而徐寿军等研究认为,增大种植密度能提高春大麦的最大荧光值(),但超过一定范围,则使其下降。乔海龙等研究发现,种植密度对春大麦苏啤3号幼苗叶绿素含量影响极显著,叶绿素含量随种植密度增大表现出先升后降趋势。种植密度对大麦产量及其构成的影响也很明显。在一定范围内,春大麦籽粒产量随种植密度的增加而增加;冬大麦穗数、穗实粒数及千粒重随着种植密度的提高总体呈升高趋势。在品质方面,春大麦的籽粒蛋白质含量随种植密度的增加而先减后增,且不同种植密度处理间差异显著;青贮春大麦的中性洗涤纤维含量随种植密度增加呈先升后降趋势,种植密度对酸性洗涤纤维、粗蛋白和粗灰分含量也具有极显著影响。

大麦产量形成的物质来源主要是花前营养器官贮存物质在花后向籽粒的转运及花后光合物质的积累。然而迄今为止,有关种植密度对大麦物质转运的影响鲜见报道。本研究比较了不同种植密度下春大麦干物质和氮素积累、转运及其贡献的差异,分析了种植密度与籽粒产量形成和植株氮积累的相关性,以期为春大麦优质高产栽培提供理论依据。

1 材料和方法

试验于2020年在内蒙古通辽市科尔沁区农牧业高新科技示范园区进行,土壤有机质含量17.89 g·kg,碱解氮含量48.23 mg·kg,速效磷含量29.50 mg·kg,速效钾含量130.01 mg·kg。

1.1 试验设计

试验采用裂区设计,以品种为主区,供试大麦品种为蒙啤3号、甘啤4号、蒙啤5号、垦啤7号;以种植密度为副区,设375万、450万、525万和600万株·hm共4个种植密度处理(分别用M1、M2、M3和M4表示)。所有处理均施纯氮90 kg·hm,分2次施入,基肥在播种时施入,追肥在拔节时施用,基追比为7∶3;施磷(PO)120 kg·hm,施钾(KO)75 kg·hm,磷、钾肥作基肥一次性施用。重复3 次,小区行长5 m,行距0.25 m,面积20 m,每小区16行,试验田具有井灌条件,田间管理同大田。

1.2 样品的采集与测定

各处理选取长势相近、同一天开花的大麦植株挂标签标记,分别在开花期和成熟期取标记植株20株,分为叶片、茎秆、籽粒等不同部位,在105 ℃下杀青0.5 h,80 ℃下烘干至恒重并称重。各器官含氮量用凯氏定氮-半微量蒸馏法测定。

1.3 数据处理

花前干物质(氮素)积累率=开花期干物质(氮素)积累量/收获时干物质(氮素)积累量×100%;

花后干物质(氮素)积累量=收获时干物质(氮素)积累量-开花期干物质(氮素)积累量;

花后干物质(氮素)积累率=花后干物质(氮素)积累量/收获时干物质(氮素)积累量×100%;

器官花前干物质(氮素)转运量=开花期器官干物质(氮素)积累量-收获期相应器官干物质(氮素)积累量;

花前干物质(氮素)转运效率=器官花前干物质(氮素)转运量/开花期器官干物质(氮素)积累量×100%;

花前干物质(氮素)转运量对籽粒产量(氮素积累量)的贡献率=干物质(氮素)转运量/产量(氮素积累量)×100%;

花后干物质(氮素)积累对籽粒产量(氮素积累量)的贡献率=花后干物质(氮素)积累/产量(氮素积累量)×100%。

利用DPS软件和Excel对数据进行分析。

2 结果与分析

2.1 种植密度对大麦干物质积累的影响

不同种植密度下各大麦品种花前干物质积累量、积累率均大于花后,其对籽粒产量的贡献率表现为蒙啤3号、蒙啤5号花前大于花后,甘啤4号、垦啤7号则花后大于花前。4个品种花前和花后干物质积累量均随种植密度的提高呈先增后降趋势,且不同种植密度处理间差异均达到显著水平;花前干物质积累率及其贡献率呈先降后升趋势,花后干物质积累率及其贡献率呈先升后降趋势;各指标均在M3处理下最大(表1)。这表明适当增大种植密度可促进大麦花前和花后干物质积累,提高花后干物质积累占比及其贡献率,但种植密度过高对干物质的贡献率影响较小,M3、M4处理间大部分指标差异不显著就充分说明了这一点。

表1 不同种植密度下大麦干物质积累量及对籽粒产量的贡献率Table 1 Dry matter accumulation amount and its contribution rate to grain yield of barley under different densities

2.2 种植密度对大麦茎叶干物质转运的影响

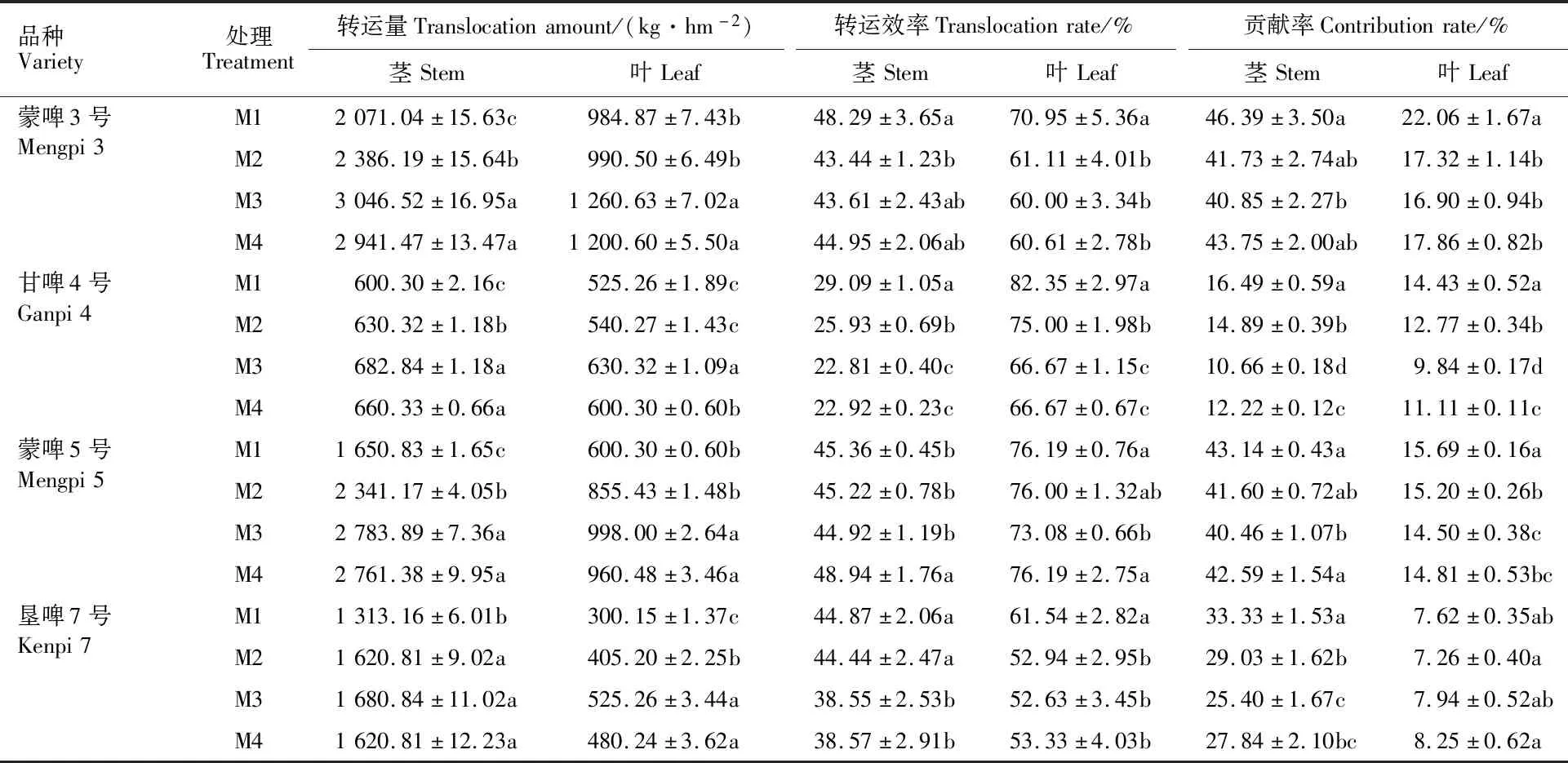

随种植密度的提高,4个大麦品种茎叶干物质转运量均表现出先升后降趋势,在M3处理下最大。而茎叶干物质转运效率及其对籽粒产量的贡献率随种植密度的提高均呈先降后升趋势(表2)。这说明在一定范围内提高种植密度可增加大麦茎叶花前积累的干物质在花后向籽粒的转运量,但会降低干物质的转运效率及其贡献率。

表2 不同种植密度下大麦茎叶干物质转运量、转运效率及其对籽粒产量的贡献率Table 2 Dry matter transport amount and transport rate,contribution rate to the grain in barley stem and leaf under different densities

2.3 种植密度对大麦氮素积累的影响

从表3可以看出,除甘啤4号的M3处理外,不同种植密度处理下各大麦品种花前氮素积累量、积累率均大于花后。随种植密度的提高,各品种花前和花后氮素积累量均呈先升后降趋势,在M3处理下最大,除垦啤7号M3、M4处理外,各品种不同处理间差异均达到显著水平。随种植密度的提高,各品种花前氮素积累率和对籽粒氮素的贡献率均呈先降后升趋势,花后则均呈先升后降趋势。

表3 不同种植密度下大麦的氮素积累及对籽粒氮素的贡献率Table 3 Nitrogen accumulation and contribution to grain nitrogen in barley under different densities

2.4 种植密度对大麦器官氮素转运的影响

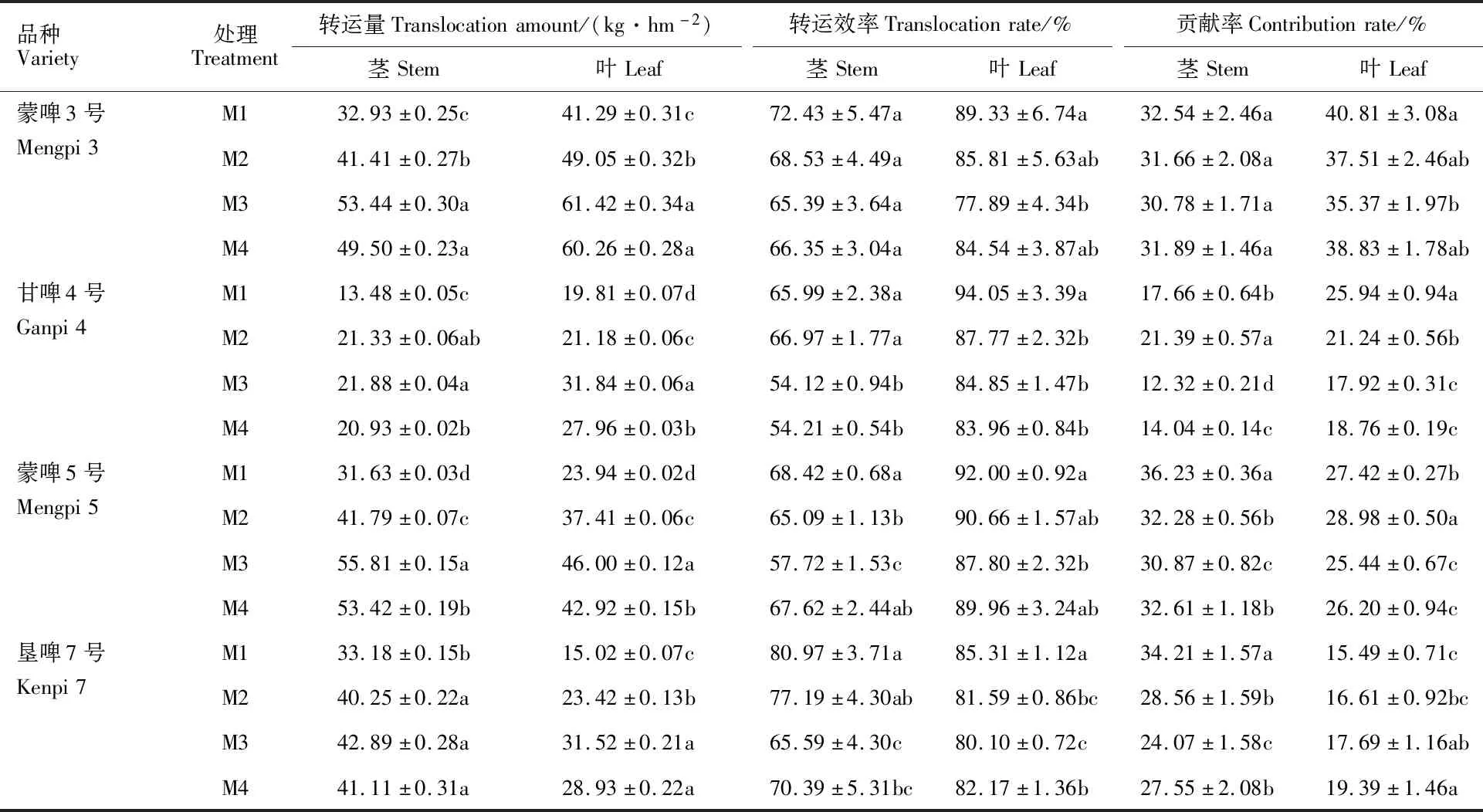

不同种植密度下,大麦品种蒙啤3号和甘啤4号叶片的氮素转运量均高于茎秆,而蒙啤5号和垦啤7号茎秆的氮素转运量则高于叶片。随着种植密度的提高,不同品种茎叶氮素转运量均呈先升后降趋势,表明过度提高种植密度不利于茎叶氮素转运,影响大麦籽粒氮素积累。4个品种的氮素转运效率均以叶片最高,而对于氮素转运对籽粒氮素的贡献率,蒙啤3号和甘啤4号以叶片最高,蒙啤5号和垦啤7号以茎秆最高。

表4 不同种植密度下大麦茎叶氮转运量、转运效率及其对籽粒氮素的贡献率Table 4 Nitrogen transport,transport rate and contribution to grain nitrogen of barley stem and leaf under different densities

2.5 种植密度对大麦产量和植株氮积累总量的影响

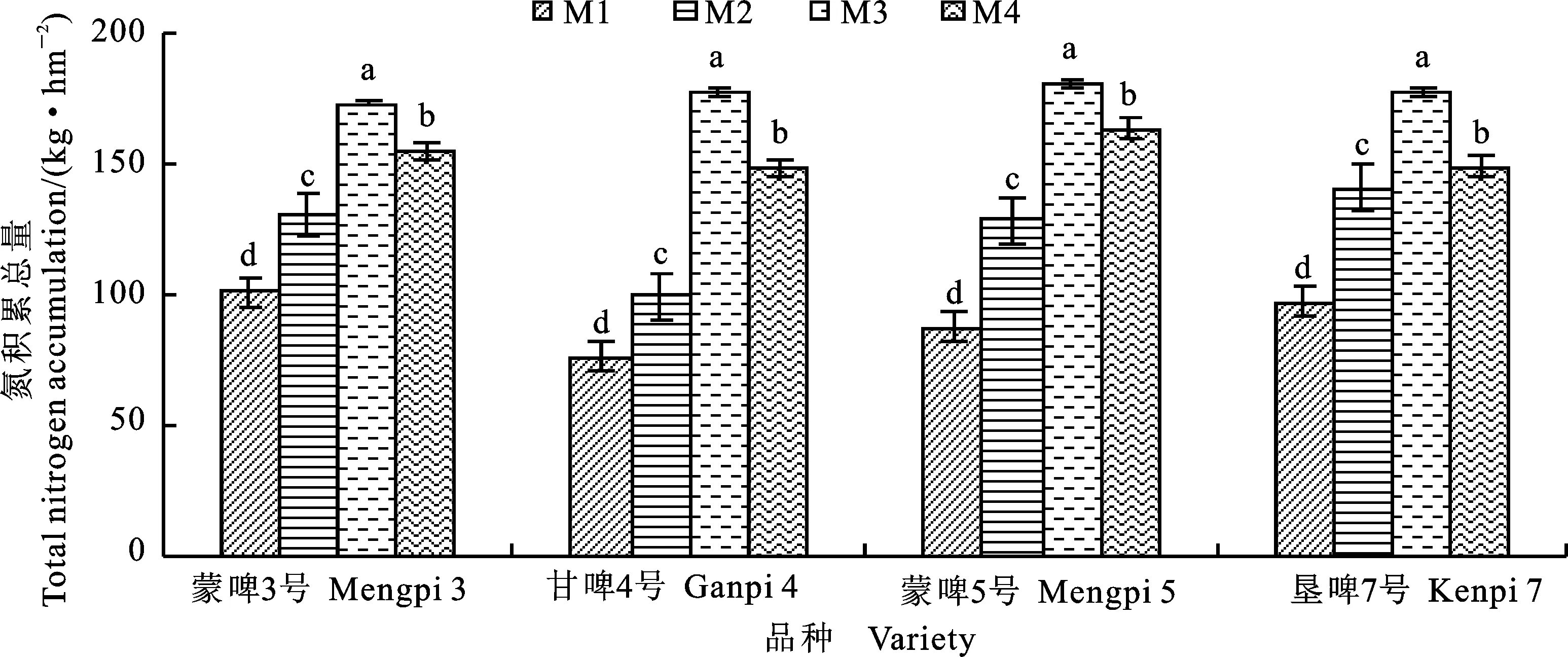

随着种植密度的提高,4个大麦品种籽粒产量和植株氮素积累总量均呈先升后下趋势,且均以M3处理最高。产量差异除蒙啤5号在M3和M4处理间不显著外,各品种在不同处理间均显著;而氮素积累量差异除垦啤7号M2和M4处理间差异不显著,各品种在不同处理间均显著。

相同品种图柱上不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)。下同。Different letters above columns within same variety mean significant difference among treatments(P<0.05).The same below.图1 不同种植密度下4个大麦品种的籽粒产量Fig.1 Grain yield of 4 barley varieties under different planting densities

图2 不同种植密度下4个大麦品种氮积累总量Fig.2 Total nitrogen accumulation of 4 barley varieties under different planting densities

3 讨 论

随着玉米生育进程,植株积累的物质可在器官之间转移,后期向生殖器官转运,为籽粒产量形成奠定基础,特别是叶片、茎鞘物质转运对产量的形成起着关键作用。作物各器官物质转运水平有所差异。在干物质转运方面,水稻干物质输出率表现为茎鞘<叶片,转换效率则表现为叶片>茎鞘。春玉米茎鞘、叶片干物质转运量、转运效率和对籽粒产量贡献率均表现为茎>叶;也有研究结果显示,春玉米干物质转运量表现为茎鞘>叶片,转运率表现为叶片>茎鞘。冬小麦干物质转运量、转运效率和对籽粒产量贡献率均以茎秆较高,叶片较低。在氮素转运方面,水稻氮素转运量表现为叶片>茎鞘,转运效率均表现为茎鞘>叶片。春玉米各器官氮素转运量、转运效率及对籽粒氮的贡献率均表现为叶片>包轴>茎秆。冬小麦植株群体茎节、叶片两器官氮素转运量和对籽粒氮素的贡献率均以茎秆较高,转运效率则表现为叶片>茎节;但邵云等研究认为,冬小麦各营养器官氮素转运量、转运效率及对籽粒氮素的贡献率均以叶片最大,其次为叶鞘,再次为茎,穗轴和颖壳最小。本研究结果表明,不同种植密度下各大麦品种干物质转运量及其对籽粒产量的贡献率均表现为茎>叶,转运效率表现为叶>茎;氮素转运效率均以叶片较高,氮素转运量及对籽粒氮素的贡献率基本表现为叶>茎。这些研究结果的不同可能与试验条件和材料差异有关。

小麦成熟期的干物质积累量与干物质转运量及效率存在相关关系。提高花前干物质积累和花后同化物向籽粒转运的能力,有利于冬小麦产量的提高。刘冲等研究认为,提高冬小麦干物质在开花期和成熟期向叶片、茎秆和叶鞘及穗部的分配,进而提高干物质转运效率和干物质转运对籽粒产量的贡献率,最终实现高产。张礼军等研究表明,提高花前营养器官干物质的积累量及其在花后向籽粒中转运量、转运效率和对籽粒产量的贡献率能实现旱地冬小麦增产目标。朱元刚等研究指出,冬小麦氮素出籽效率(开花期穗中每单位质量氮素生产籽粒数量)与氮素转运效率之间存在正相关关系,说明氮素转运效率的改善一定程度上有利于穗部氮素生产籽粒能力的提升。春玉米花前氮素积累量与籽粒产量呈显著正相关,地上部群体氮素转运对籽粒氮素的贡献率与产量协同提高;促进春玉米茎、叶氮素向籽粒转运,能够提高氮收获指数和氮农学利用率,进而增加玉米籽粒和植株氮素积累总量。提高水稻氮素积累和吸收效率,增加结实期各器官氮素转运量,能够提高稻谷产量;粳稻茎鞘非结构性碳水化合物转运量及对籽粒产量贡献率与籽粒产量呈极显著正相关。水稻叶片中总氮转运效率与籽粒蛋白质产量呈正相关。这些研究结果均说明促进作物氮素吸收、积累和向籽粒分配有助于籽粒产量和氮素的提高。

作物穗部是作物物质积累、转运的重要器官。大麦穗芒可以进行光合作用和蒸腾作用,因此大麦穗芒也是影响大麦产量的主要因素,通常有芒品种大麦会比无芒品种大麦产量高;穗轴+颖壳在春小麦干物质及氮素积累转运中是主要转运器官;在冬小麦成熟期,各器官干物质积累量和分配比例从大到小为籽粒、茎+叶鞘、叶片、穗轴+颖壳,各器官氮素积累量和分配比例从大到小均为籽粒、茎+叶鞘、穗轴+颖壳、叶片。由于试验设计问题,缺少春大麦穗部相关数据,这也是后续研究工作中将要解决的问题。

4 结 论

本试验条件下,各大麦品种茎、叶干物质转运量及对籽粒产量贡献率均表现为茎>叶,转运效率则表现为叶>茎;器官氮素转运量、转运效率和对籽粒氮素的贡献率均表现为叶>茎;最高产量范围为 5 768.83~7 077.35 kg·hm;最高产量时的适宜种植密度范围为550万~558万株·hm。