59份江苏小麦品种(系)的抗赤霉病评价与农艺性状分析

2022-05-20方正武胡文静王书平王晓玲吴荣林高德荣

廖 森,方正武,胡文静,王书平,王晓玲,吴荣林,江 伟,高德荣

(1.长江大学农学院/主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心,湖北荆州 434025;2.江苏里下河地区农业科学研究所/农业部长江大学中下游小麦生物学与遗传育种重点实验室,江苏扬州 225007)

小麦(L)是世界上播种面积最大、分布最广的粮食作物。但目前各种病害严重影响了小麦的产量和品质,其中赤霉病是小麦的主要病害之一。小麦赤霉病(Fusarium head blight,FHB)是由禾谷镰孢菌()、亚洲镰孢菌()等多种镰孢菌引起的一种世界性真菌病害,在中国主要发生在长江中下游冬麦区、东北春麦区东部和华南冬麦区,该病害受温度和湿度影响较大。该病害在小麦整个生育期均可发生,会导致小穗形成枯白穗,引起籽粒发霉干瘪,也会造成麦株基部变褐腐烂。在赤霉病菌积累的同时会产生脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON)等毒素,对人畜健康危害较大,会引起发烧、恶心、腹泻等症状,严重时还会导致孕妇流产。

近年来,随着气候和耕作制度的变化,赤霉病流行面积不断扩大。2012-2015年度江苏省赤霉病年平均发生面积约120万hm。培育和广泛种植抗赤霉病品种是目前防控赤霉病最安全和有效的措施。目前已经正式命名的抗赤霉病基因仅有7个(~),其中、、和来源于普通小麦,、和来源于小麦远缘种质。、、、和属于抗扩展类型,和属于抗侵染类型。位于3B染色体短臂上的是国内外公认的主效抗赤霉病基因,贡献率达20%~30%。除上述抗病基因外,研究人员也发掘出一些抗赤霉病QTL,其中的抗病效应较大,并且在长江中下游小麦品种(系)中分布较为广泛。这些小麦抗赤霉病基因/QTL为小麦抗赤霉病育种奠定了基础。19世纪70年代起,中国小麦赤霉病研究协作组利用抗赤霉病基因/QTL对3万多份小麦品种进行了赤霉病抗性鉴定,筛选出苏麦3号、望水白、翻山小麦、荆州1号、武汉1号等抗性较好的品种。袁谦等对27份小麦种质资源进行赤霉病抗性鉴定,发现3份材料在单花滴注和喷雾接种条件下对赤霉病抗性均表现为中抗以上。黄杰等从204份小麦品种(系)中仅发现4份中抗赤霉病的材料。常蕾等发现,56份淮北小麦品系中仅有2份对赤霉病表现为中抗,41份淮南品系中有15份表现为中抗及以上水平。胡中泽等连续3年对不同小麦品种(系)的赤霉病抗性、丰产性以及DON毒素含量进行比较,最终筛选出3份适宜苏中地区种植的高产、抗赤霉病小麦品种(华麦7号、宁麦13和扬麦21)。以上研究结果说明,从整体上看,小麦抗赤霉病材料缺乏,开展抗赤霉病品种(系)的筛选对小麦抗赤霉病育种具有十分重要的意义。

本研究对江苏省59份小麦品种(系)进行赤霉病抗扩展鉴定,同时利用与、、、基因和位点连锁的分子标记对供试材料进行检测,明确其抗病基因组成,并连续两年对赤霉病抗性达到稳定中抗水平的品种(系)进行产量和相关农艺性状调查,筛选抗赤霉病的优良小麦品种(系),以期为小麦抗赤霉病育种提供材料来源。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为来源于江苏省的59份小麦品种(系),分别以苏麦3号、扬麦158、扬麦15和安农8455作为高抗、中抗、中感和高感赤霉病对照品种。

禾谷镰孢菌菌株(F0301、F0609、F0980和F1312)由江苏省农业科学院植物保护研究所陈怀谷研究员惠赠。

1.2 田间试验

供试小麦材料于2016—2017和2017—2018年度在江苏里下河地区农业科学研究所小麦试验基地种植,设计2个重复。每个品种(系)种植2行,行长1.5 m,行距0.3 m,每行种植30粒种子,土质为沙壤土,前茬作物为水稻,肥力中等,田间管理如施肥、除草、灌溉和虫害防治同常规育种田。

1.3 赤霉病抗性鉴定

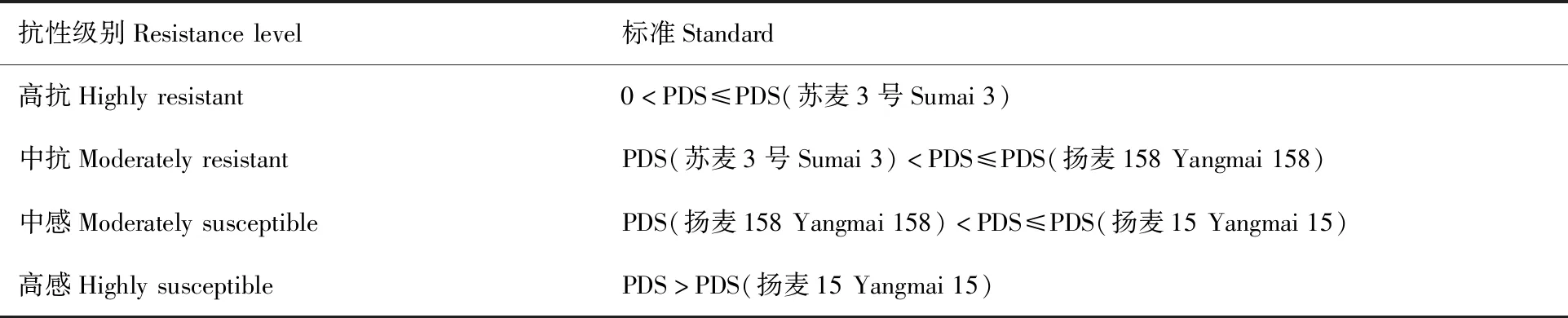

参照Yu等的方法制备禾谷镰刀菌孢子悬浮液(1×10~5×10个·mL)。采用单花滴注接种法,于小麦扬花期,使用微量移液器吸取10 μL的孢子悬浮液注入到麦穗中部小穗内,每行品种(系)随机接种10个小穗,定期人工喷雾保湿。接种21 d后调查接种小麦病小穗数,并计算病小穗率。病小穗率(PDS)=发病小穗数/总小穗数×100%。抗性评价以对照品种为标准,划分为高抗(HR)、中抗(MR)、中感(MS)、高感(S)品种,具体分类标准见表1。

表1 小麦赤霉病抗性划分标准Table 1 Criterion of resistance to Fusarium head blight

1.4 抗病基因检测

1.4.1 DNA提取

每个品种(系)取5粒种子,置于培养皿内,定期喷水,培养一周后取小麦嫩叶置于2 mL试管中,采用CTAB法提取基因组DNA,DNA干燥后加入1×TE(Tris-EDTA buffer solution)溶液溶解,放入4 ℃冰箱内备用。

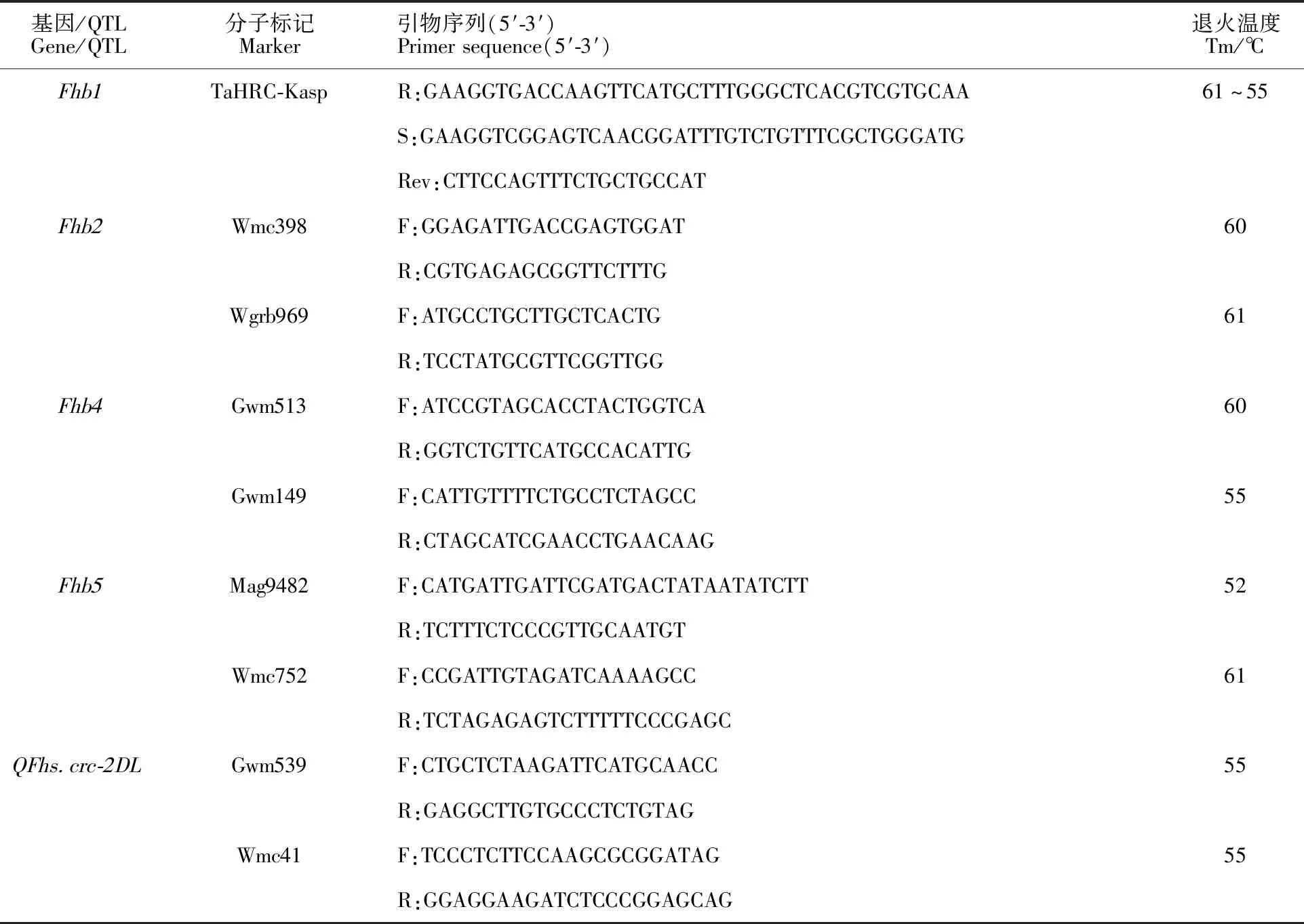

1.4.2 分子标记检测

基因检测采用Su等设计的KASP标记TaHRC-Kasp(表2),参考Rasheed等的检测方法,以苏麦3号为阳性对照,将位点呈抗病基因型的品种记为“+”,其他记为“-”。、、基因检测采用南京农业大学马正强教授团队提供的引物序列,侧翼标记分别为Wmc398和Wgrb969、Gwm513和Gwm149、Mag9482和Wmc752(表2),以望水白为阳性对照。位点侧翼标记参考Somers等开发的标记,以扬麦158为阳性对照,侧翼标记为Gwm539和Wmc41。、、和的PCR反应体系均为10 μL,包含5.0 μL 2×Taq Master Mix(P114-03,中国南京诺唯赞生物科技有限公司)、上下游引物(浓度均为10 μmol·L)各0.1 μL,DNA模板(50 ng·μL)1.0 μL,ddHO 3.8 μL。PCR扩增程序:94 ℃预变性3 min,94 ℃变性30 s、退火温度根据各引物设定(表2)、72 ℃延伸60 s,共35个循环;72 ℃延伸10 min,4 ℃保存。PCR产物用8%(w/v)的非变性聚丙烯酰胺凝胶,在1×TEB缓冲液200V电压下电泳(不同引物时间不同),银染显色观察。若待测品种(系)的、和侧翼标记带型与望水白一致,记为“+”,否则记为“-”。若待测品种(系)的侧翼标记带型与扬麦158一致,记为“+”,否则记为“-”。同一抗病基因/QTL的2个侧翼标记检测均为“+”,推测该品种(系)可能携带该抗病基因/QTL。

表2 抗赤霉病基因/QTL连锁的分子标记Table 2 Molecular markers linked to FHB resistance genes/QTL

1.5 农艺性状调查

2019年秋,将2016-2017和2017-2018两个年度的赤霉病抗性鉴定结果均为中抗及以上水平的供试品种(系)种植于江苏里下河地区农业科学研究所小麦试验基地,以长江中下游区试对照品种扬麦20为农艺性状参考品种,每个品种(系)种植6行,行长1.5 m,行距0.3 m,每行种植约30粒种子,按照当地高产栽培措施进行田间管理。于2020年待小麦成熟时,每行随机选取5个单株,调查其主茎株高、穗长、穗粒数和小穗数,并计算其平均值。每个品种(系)混合收获后取500粒种子称重,重复3次,取其平均值后转化为千粒重。

2 结果与分析

2.1 小麦品种的赤霉病抗性鉴定结果

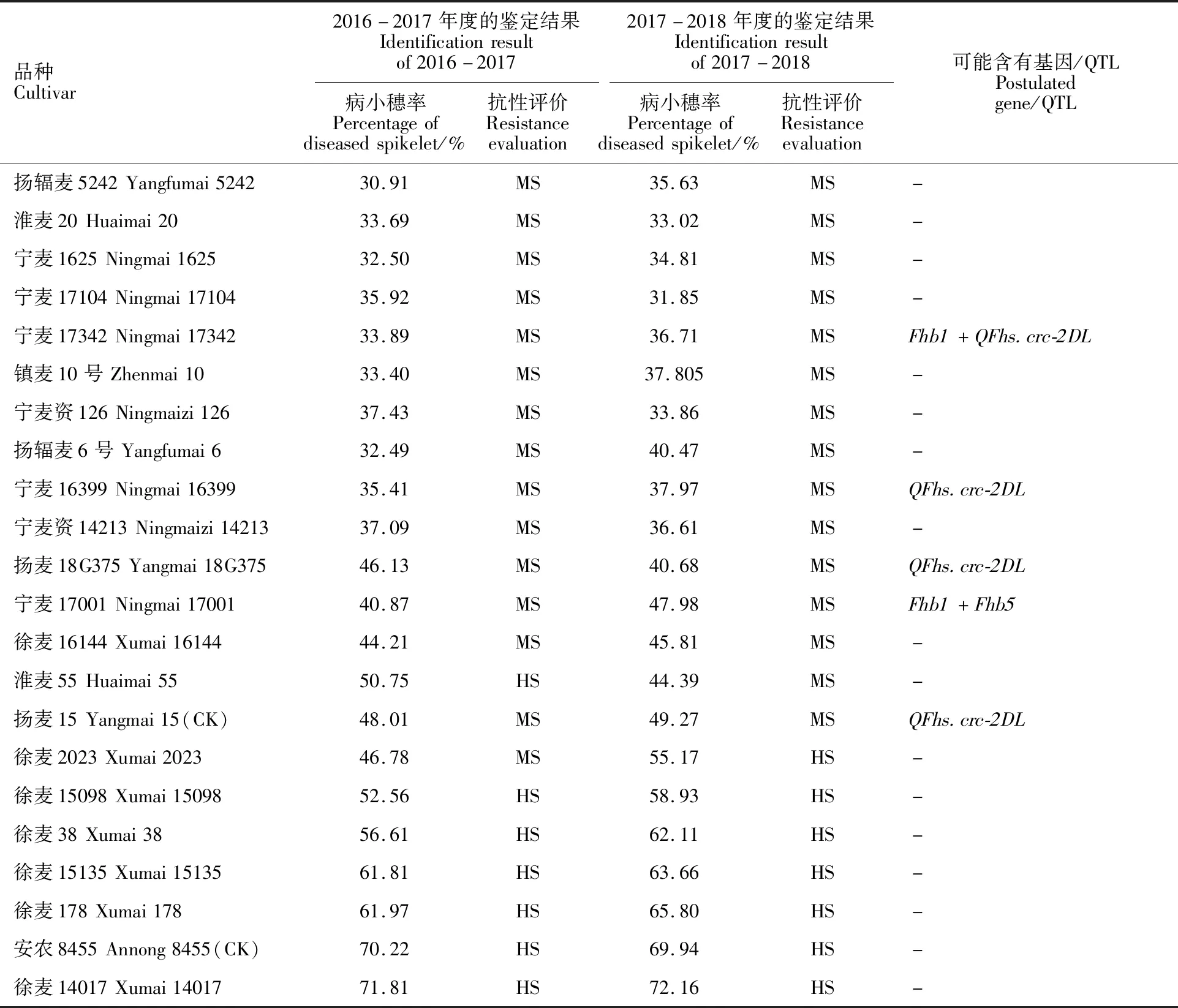

经连续2年田间赤霉病抗性鉴定,结果(表3)发现,除苏麦3号外,供试材料中没有发现免疫或高抗赤霉病的品种(系)。与对照品种苏麦3号、扬麦158、扬麦15、安农8455相比,19份小麦品种(系)在两个年度均表现为中抗赤霉病,平均病小穗率为14.68%~25.06%;20份小麦品种(系)在两个年度均表现为中感赤霉病,平均病小穗率为29.25%~45.01%;5份小麦品种(系)在两个年度均表现为高感赤霉病,平均病小穗率为55.74%~71.98%。高感赤霉病的品种均为徐麦品种(系),其中徐麦14017感病最严重,平均病小穗率达到71.98%。

2.2 抗赤霉病基因的分子检测结果

分子标记检测结果(表3)表明,59份供试小麦品种(系)中,镇麦12、宁麦1526、E1192等15份小麦品种(系)携带;宁麦27和E1192携带;宁麦27、宁麦17097和宁麦17001携带;扬糯麦1号、宁麦27、扬辐麦11号等15份小麦品种(系)携带;未检测到携带的品种(系)。

表3 59份小麦品种(系)的抗赤霉病鉴定及其基因/QTL的分子检测结果Table 3 Results of FHB resistance identification and genes/QTL detection in 59 wheat cultivars(lines)

(续表3 Continued table 3)

经单小花滴注接种鉴定为中抗赤霉病的19份小麦品种(系)中,镇麦12、宁麦1526、E1192等9份品种(系)携带,其中E1192除携带外,还携带;徐麦17252和宁麦17329除携带外,还携带。扬糯麦1号、扬辐麦11号和扬麦173046仅携带,宁麦27除携带外,还携带和。有6份品种(系)未检测到所检测基因/QTL。所有中抗赤霉病品种均不携带。

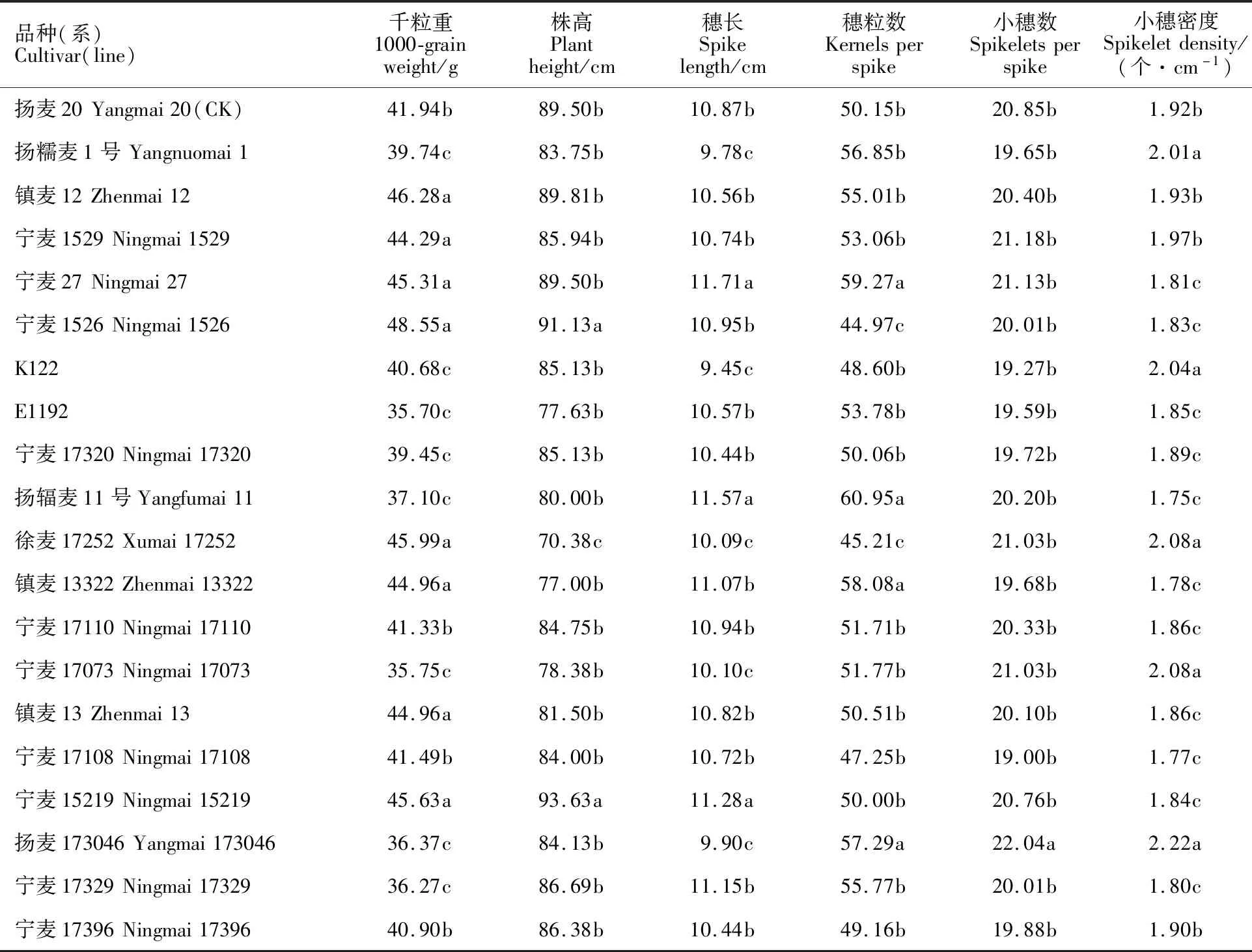

2.3 中抗赤霉病供试品种(系)的农艺性状

以长江中下游区试对照品种扬麦20为农艺性状参考品种,评价19份中抗赤霉病小麦材料的农艺性状。在千粒重方面,镇麦12、宁麦1529、宁麦27等8份小麦品种(系)显著高于扬麦20,扬糯麦1号、K122、E1192等8份小麦品种(系)显著低于扬麦20;在株高方面,宁麦1526和宁麦15219显著高于扬麦20,仅徐麦17252显著低于扬麦20;在穗长方面,宁麦27、扬辐麦11号和宁麦15219显著大于扬麦20,扬糯麦1号、K122、徐麦17252等5份小麦品种(系)显著小于扬麦20;在穗粒数方面,宁麦27、扬辐麦11号、镇麦13322等4份小麦品种(系)显著高于扬麦20,宁麦1526和徐麦17252显著低于扬麦20;在小穗数方面,仅扬麦173046显著大于扬麦20,其他小麦品种(系)与扬麦20无显著差异;在小穗密度方面,扬糯麦1号、K122、徐麦17252等5份小麦品种(系)显著大于扬麦20,宁麦27、宁麦1526、E1192等11份小麦品种(系)显著低于扬麦20(表4)。综上,镇麦12号、宁麦1529、宁麦27、镇麦13322、宁麦17110、镇麦13、宁麦17108和宁麦17396对赤霉病表现为中抗且农艺性状优良,可以作为小麦抗赤霉病遗传改良的有效资源。

表4 中抗赤霉病小麦材料的农艺性状Table 4 Evaluation on agronomic traits of wheat cultivars(lines)with moderately resistance to FHB

3 讨 论

3.1 抗赤霉病基因/QTL的效应分析

小麦赤霉病抗性是典型的数量遗传性状,受主效基因和微效基因共同控制,以加性效应为主。是目前效应最大的抗赤霉病基因,本研究59份供试材料中仅有10份仅携带,两年度平均病小穗率为22.21%。有9份小麦品种(系)仅携带,两年度平均病小穗率为 27.82%,一般情况下,的抗性效应普遍高于,这与前人的研究结论一致。本研究还发现,某些仅携带的品种(系)赤霉病抗性低于仅携带的品种(系),这表明赤霉病抗性基因的效应可能需要在一定的遗传背景下才能表现出来,这与Buerstmayr等的研究结果一致。宁麦27不携带,但携带、和,两年度平均病小穗率为16.28%,低于大多数仅携带的品种(系),这说明聚合多个抗赤霉病基因/QTL也可以提高赤霉病抗性水平,甚至超过抗赤霉病主效基因发挥的作用。苏麦3号是公认的高抗赤霉病品种,抗赤霉病侧翼标记检测结果显示,该品种同时携带了、、和,这也说明聚合不同抗病基因/QTL是增强小麦赤霉病抗性水平的有效途径。本研究发现,宁麦1529、镇麦13322、K122、宁麦17320、宁麦17110和宁麦15219不含本研究所检测的基因/QTL,但它们的赤霉病抗性在两个年度均能达到中抗水平,目前也尚未有这些品种(系)赤霉病抗性基因/QTL的报道,说明这些材料可能携带其他赤霉病抗性基因/QTL。供试品种(系)中仅有少部分品种(系)携带、和基因,原因可能是现有标记不能有效检测出这些基因,或者这些品种(系)中不携带这些基因。

3.2 抗赤霉病基因/QTL的来源分析

最早从苏麦3号和望水白中发掘出来,、和最早从望水白中发掘出来。本研究供试材料中,徐麦17252、镇麦8号、宁麦17329和宁麦17342同时携带和,除宁麦17342外,均为赤霉病抗性相对较好的品种(系)。根据系谱分析发现,徐麦17252赤霉病抗性基因/QTL来源于抗赤霉病材料H35;镇麦8号是由扬麦158和宁麦9号杂交选育出的品种,已有研究表明,扬麦158及其衍生品种(系)大多数携带,宁麦9号及其衍生品种(系)大多数携带基因,并且宁麦9号是长江中下游麦区的来源。因此,镇麦8号的抗病基因/QTL来源于宁麦9号和扬麦158。宁麦17329和宁麦17342均是扬麦20和宁麦14杂交产生的后代,而扬麦20和宁麦14分别具有扬麦158和宁麦9号的血缘,故推测宁麦17329和宁麦17342的抗病基因/QTL也分别来源于宁麦9号和扬麦158。

3.3 抗赤霉病种质资源的筛选

本研究通过2年田间环境,对江苏59份小麦品种(系)利用单花滴注法鉴定赤霉病抗性,筛选出19份中抗赤霉病的小麦材料,除苏麦3号外,没有发现高抗赤霉病的材料,说明近年来小麦抗赤霉病遗传育种虽然进展迅速,但是该地区还未在大范围内育成高抗赤霉病的品种(系),且小麦育种专家们选育出的大部分抗赤霉病材料农艺性状和产量性状较欠缺,因此小麦抗赤霉病遗传改良的途径和方法仍需要突破。胡文静等对长江中下游小麦品种进行赤霉病抗性鉴定,发现一些农艺性状优良且抗性相对较好的品种,且主要以扬麦品种为主。小麦赤霉病抗性是典型的数量遗传性状,易受外界环境影响,育种上仅依靠少数抗性基因很难取得较大的突破,加上大多数抗性基因的来源是农艺性状较差的地方品种、早期改良品种和外源种质,因此筛选优良和有效的抗性种质资源仍然是抗赤霉病遗传改良的首要环节。本研究经过连续2年的赤霉病抗扩展鉴定和1年的农艺性状考察,明确镇麦12、宁麦1529、宁麦27、镇麦13322、宁麦17110、镇麦13、宁麦17108和宁麦17396对赤霉病表现为中抗且农艺性状优良,可以作为小麦抗赤霉病遗传改良的有效资源。

致谢:感谢江苏省农科院姚金保研究员、吴纪中研究员对本研究供试材料的馈赠,感谢长江大学农学院贾宝森、肖朋飞同学对本研究的帮助。