高等教育体制改革的贡献率研究:1998—2011年的数据观察

2015-10-29陈宣霖李玲

陈宣霖++李玲

摘要:本文以新制度经济学为视角,将“高等教育体制改革”作为内生变量引入高等教育发展影响因素分析模型,基于1998-2011年的全国层面数据,借鉴柯布—道格拉斯生产函数分析模型实证分析了高等教育体制改革对高等教育发展的贡献率。研究发现,高等教育体制改革对普通高等教育发展具有显著促进作用,其弹性系数为0.6072,贡献率为9.42%。

关键词:高等教育体制改革;贡献率;新制度经济学;柯布—道格拉斯生产函数

自1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》正式拉开教育体制改革序幕以来,我国高等教育发展迅速,高等教育毛入学率已从1991年的3.5%[1]增至2013年的34.5%[2]。为进一步促进我国教育事业科学发展,2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出,要“把改革创新作为教育发展的强大动力”,“创新人才培养体制、办学体制、教育管理体制,改革质量评价和考试招生制度”,而同年出台的《关于开展国家教育体制改革试点的通知》则标志着国家教育体制改革试点工作的全面启动。针对我国高等教育的快速发展,国内学者主要是从经济、人口及社会发展等教育系统外部寻求解释依据,而较少关注高等教育自身体制改革的影响作用。虽然,已有研究从理论角度探讨了我国高等教育体制改革对高等教育发展的影响,但目前尚无研究从实证角度分析高等教育体制改革是否对高等教育发展具有显著影响以及影响作用有多大。本文旨在以新制度经济学为视角,通过将“高等教育体制改革”作为内生变量引入“柯布—道格拉斯生产函数”分析模型,实证分析高等教育体制改革对我国高等教育发展的影响作用,为进一步促进高等教育发展提供对策建议。

一、理论基础与研究假设

新制度经济学认为,“制度变迁”是一种以更有效的制度安排代替原有制度安排的过程,其内在动因在于制度变迁主体期望获得最大的“潜在利润”。与西方古典经济学的传统——忽视制度在经济增长的作用——不同的是,西方新制度经济学将“制度”作为一种内生变量引入经济分析模型,认为经济增长的决定性因素之一即是提供有效的制度安排,制度变迁的根本目的在于提高效率。按此理解,本研究认为,“高等教育制度是一种重要的内生性资源,是高等教育发展的决定性因素之一”[3]。研究高等教育发展,应该把高等教育体制改革作为一种推动高等教育发展的内在因素纳入分析模型,即在考虑高等教育的人力、财力及物力投入等因素的同时,也应考虑与高等教育发展相关的制度安排,包括高等教育内部的办学体制、管理体制、经费体制,等等。

有关高等教育体制改革对高等教育发展的影响,国内研究主要是从理论角度分析某一或几方面的高等教育体制改革对高等教育发展的影响,目前尚无实证研究。如康宁[4]认为,制度变迁理论是解释当前高教体制改革与结构调整内在驱动力的逻辑起点;贺武华等[5]从新制度经济学角度分析了高等教育制度作为一种内生性资源促进高等教育发展的内在机理;杨晓青[6]认为,包括高等教育管理体制、经费投入体制、招生与就业制度及高校内部管理体制在内的“高等教育改革有力地推动了高等教育发展”。鉴于此,本研究提出如下假设:高等教育体制改革显著影响高等教育发展。

二、研究设计

(一)分析模型

为实证分析高等教育体制改革对我国高等教育发展的贡献率,本文主要借鉴“柯布—道格拉斯生产函数”的思想建立分析模型,具体见表达式1。

Y=ARαCβWγZρ(表达式1)

等式两边分别取对数后的修正模型如表达式2:

lnY=lnA+αlnR+βlnC+γlnW+ρlnZ (表达式2)

其中,A为常数,Y、R、C、W、Z依次为高等教育发展、人力投入、财力投入、物力投入及高等教育体制改革,α、β、γ、ρ依次为R、C、W、Z的弹性系数。

当α+β+γ+ρ>1时,模型为递增模型;当α+β+γ+ρ< 1时,模型为递减模型;当α+β+γ+ρ=1时,模型为不变模型。

·教育管理·高等教育体制改革的贡献率研究:1998-2011年的数据观察

(二)变量定义

1.因变量:高等教育发展

衡量一个国家或地区的高等教育发展状况,通常用高等教育在数量上的发展规模来表示。有关高等教育发展状况的衡量,联合国教科文组织常用“每十万人口中高等教育在校生数”、“高等教育毛入学率”和“各级教育中高等教育学生所占百分比”三个指标[7];国内学者一般常用“高等教育毛入学率”[8][9][10][11][12]、“每十万人口在校大学生数”[13][14][15][16]、“高等教育在校学生数”[17][18]等指标,也有少数学者使用“高等教育校均规模”[19]、“高等教育人口比重”[20]、“每万人口中大学毕业生数”[21][22]等指标。然而,因我国“高等教育毛入学率”的统计指标比较复杂①,且统计指标难以统一,因此,本文选用“每十万人口中普通高校在校学生数”(记为Y)作为反映我国普通高等教育发展水平的评价指标。其中,某年全国普通高校在校学生数为某年全国普通高校本专科在校学生数与研究生在校学生数之和。

2.自变量:高等教育体制改革

本文中的高等教育体制改革主要是指高等教育系统内部的一系列体制改革。改革开放以来,我国高等教育体制改革主要表现在办学体制、管理体制、经费体制、招生与就业体制及高校内部管理体制改革五大方面。[23][24]其中,办学体制改革主要表现为从国有化一元办学转变为一主多元办学;管理体制改革主要表现为从“条块分割”管理体制转变为中央和省级两级管理、以省级管理为主的管理体制;经费体制改革主要表现为从单一的政府财政拨款模式转变为以政府拨款为主、多渠道筹措高等教育经费的模式;招生与就业体制改革主要表现为从统一招生与分配制度转变为统一招生与自主招生相结合的多元录取考试招生制度与高校毕业生自主择业、学生与用人单位双向选择的毕业生就业制度;高校内部管理体制改革以劳动人事分配制度改革为主,主要表现在精简学校机构、人员转岗分流及推行职务聘任制等方面。[25][26][27]

由于将三十余年来我国高等教育体制改革进行详尽描述并逐一量化是一项极其复杂的工作,所以,本文采取简化操作:只考虑高等教育体制改革的主要举措,并用多指标综合评价法将其合成一个“高等教育体制改革指数”,即先选择能主要反映办学体制改革、管理体制改革、经费体制改革、招生与就业体制改革、高校内部管理体制改革的观测指标,然后采用合适的方法(如因子分析法)确定指标权重,最后再根据恰当的方法(如线性加权求和法)合成“高等教育体制改革指数”(记为Z)。

(1)办学体制改革(记为Z1)。建国以来,我国高等教育都是由国家统一举办的。1993年《中国教育改革和发展纲要》指出,要改变政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制,由此开始了高等教育办学体制改革历程,并逐步形成了公办与民办高等教育共同发展的办学体制。为此,本文主要用“民办普通高校占普通高校总数的比重”来反映办学体制改革的程度。

(2)管理体制改革(记为Z2)。建国后的高等教育管理体制是以中央集权、“条块分割”等为主要特征[28]。从1998年开始,我国开始实施高等教育管理体制改革,通过“共建、调整、合作、合并”等方式,逐渐形成了“中央和省两级管理、以省级政府管理为主”的高等教育管理体制[29]。为此,本文主要用“地方普通高校占普通高校总数的比重”来反映管理体制改革的程度。

(3)经费体制改革(记为Z3)。建国以来,高等教育经费投入实行单一的政府投入模式。改革开放后,逐渐形成了以政府为主、多渠道筹措高等教育经费的模式[30]。自1997年高等教育全面实行收费制以来[31],1998-2006年间高等教育经费来源中预算内事业性经费的比重持续下降,而包括学杂费在内的事业收入的比重则持续上升。[32]为此,本文主要用“学杂费占普通高等教育经费总投入的比重”来反映经费体制改革的程度。

(4)招生与就业体制改革(记为Z4)。长期以来,我国高等教育的招生计划是同国家机关与事业单位的用人计划结合在一起的[33]。1999年开始的高等学校招生制度改革主要表现在扩大了高校招生规模,增加了高等教育的毛入学率,高等教育毛入学率从1999年的10.5%增至2010年26.5%[34]。为此,本文主要用“研究生、本科生、专科生的招生数占普通高等教育招生总数的比重”来反映招生与就业体制改革的程度。

(5)高校内部管理体制改革(记为Z5)。为改革高等学校内部效率低下、平均主义等局面,1985年开始的高校内部管理体制改革主要表现在精简学校机构、实行人员转岗分流与聘任制及党委领导下的校长负责制等方面[35]。其中,一个很重要的改革即是减少高校行政人员比重。为此,本文主要用“非行政人员占普通高校教职工总数的比重”来反映高校内部管理体制改革的程度。

基于数据的可获得性原则,本文选择的高等教育体制改革的观测指标如表1所示。

表1高等教育体制改革的观测指标

高等教育体制改革

观测指标

Z1.办学体制改革

V1.民办普通高校占普通高校总数的比重

Z2.管理体制改革

V2.地方普通高校占普通高校总数的比重

Z3.经费体制改革

V3.学杂费占普通高等教育经费总投入的比重

Z4.招生与就业体制改革

V41.研究生招生数占普通高校招生数的比重

V42.本科生招生数占普通高校招生数的比重

V43.专科生招生数占普通高校招生数的比重

Z5.高校内部管理体制改革

V5.非行政人员占普通高校教职工总数的比重

3.控制变量:人、财、物等高等教育投入

为更真实地探讨高等教育体制改革对高等教育发展的影响作用,本文将包括人力、财力及物力等在内的高等教育投入作为控制变量。其中,人力投入(记为R)用普通高校专任教师数表示,财力投入用普通高校生均教育经费支出(记为C)表示,物力投入用普通高校生均固定资产值(记为W,普通高校固定资产总额与普通高校在校学生数之比)表示。

(三)数据来源与处理

考虑到数据的可获得性和统一性,本文主要选取《中国教育统计年鉴》、《中国教育经费统计年鉴》和《中国统计年鉴》中1998-2011年的统计数据。根据变量定义进行处理后的各变量的具体数据详见表2。

表21998-2011年间的Y、R、C、W、Z

注:本文先用因子分析法确定Z各指标的权重,后用线性加权求和法合成Z,即Z = 0.2077×V1+0.2138×V2+0.2121×V3+0.1376×V41+0.2287×V5。V42、V43因贡献率小且属于第二个公共因子,故舍去,第一个公共因子的方差贡献率由60.935%增至74.987%。

三、分析结果与讨论

(一)高等教育体制改革对高等教育发展具有显著促进作用

首先,为解决lnR、lnC、lnW、lnZ四者间相关程度高(介于0.758~0.987,见表3)导致普通最小二乘法(Ordinary Least Square,简称OLS)不适用的问题,本文利用SPSS软件对lnR、lnC、lnW、lnZ进行主成分分析。

表3lnZ 、lnR、lnC、lnW的相关分析

lnR

lnC

lnW

lnZ

0.942**

0.758**

0.970**

lnR

0.772**

0.987**

lnC

0.773**

注:** 表示在0.01水平(双侧)上显著相关。

主成分分析结果表明,第一特征值所占比例已达到82.61%,即第一主成分(记为M)代表了原来的四个变量82.61%的信息。由主成分分析结果中的因子矩阵可得该主成分的表达式为:

M=0.952lnR+0.862lnC+0.926lnW+0.893lnZ

(表达式3)

其次,利用SPSS软件对lnY、M进行回归分析,结果如下:

lnY=-12.001+0.68M (表达式4)

其中,常数项和M的t值分别为-5.516和8.672,分析模型的Adj.R2 = 0.851,S.E=0.24331,F=75.211(p=0.000),D.W=0.27。

由上述分析结果可知,分析模型拟合良好,高等教育的人力、财力及物力投入和高等教育体制改革共解释了高等教育发展85.1%的变异。

再者,把表达式3带入表达式4中,将M转换成原来的变量可得表达式5:

lnY=-12.001+ 0.6474lnR+0.5862lnC+0.6297lnW+0.6072lnZ (表达式5)

由表达式5可知,R、C、W、Z四者的弹性系数之和为0.6474+0.5862+0.6297+ 0.6072 = 2.4705,大于1,说明该模型为增长模型,即在高等教育的人力、财力及物力投入一定的情况下,高等教育体制改革对高等教育发展具有显著促进作用,其弹性系数为0.6072。

(二)高等教育体制改革对高等教育发展的贡献率较低

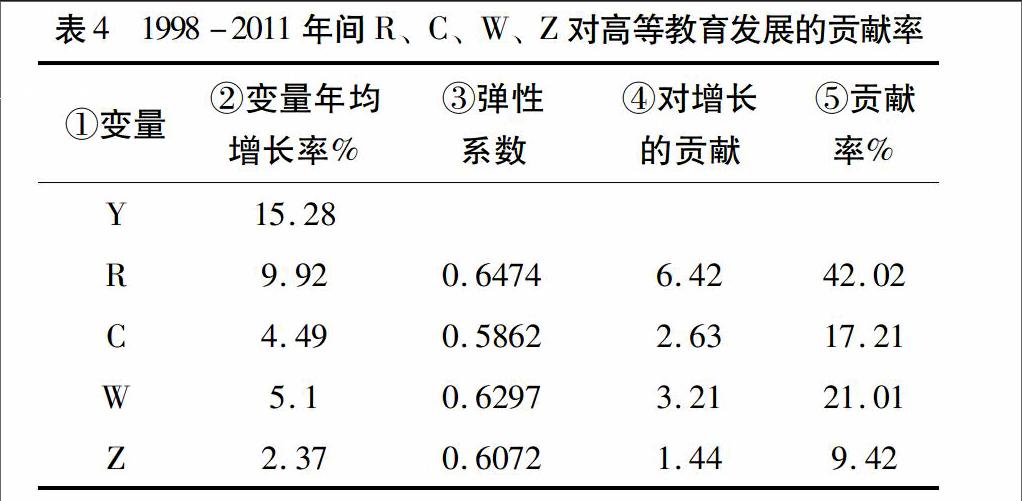

根据表2中的数据和表达式5中R、C、W、Z的弹性系数,可以整理得到如表4所示的结果。

从表4可知,1998-2011年间,我国高等教育发展的年均增长率为15.28%,高等教育体制改革指数年均增长率为2.37%,低于高等教育人力、财力及物力投入的年均增长率;高等教育体制改革对高等教育发展的贡献率为9.42%,低于高等教育人力、财力及物力投入对高等教育发展的贡献率。

此外,从表4还可看出,1998-2011年间:(1)就自变量的年均增长率而言,从高到低依次为高等教育人力投入、物力投入、财力投入、高等教育体制改革,分别为9.92%、5.1%、4.49%、2.37%;(2)就自变量的弹性系数而言,从大到小依次为高等教育人力投入、物力投入、高等教育体制改革、财力投入,分别为0.6474、0.6297、0.6072、0.5862;(3)就自变量对高等教育发展的贡献率而言,从高到低依次为高等教育人力投入、物力投入、财力投入、高等教育体制改革,分别为42.02%、21.01%、17.21%、9.42%。

表41998-2011年间R、C、W、Z对高等教育发展的贡献率

注:(1)年均增长率=n-1(Vn/V1)-1,其中,Vn为期末值,V1为期初值,本文中n=14。

(2)④=②×③;⑤=(④÷15.28)×100。

四、结论与思考

本文以新制度经济学为视角,将“高等教育体制改革”作为内生变量引入分析模型,通过运用多指标综合评价法量化高等教育体制改革,借鉴“柯布—道格拉斯生产函数”分析模型实证分析了1998-2011年间我国高等教育体制改革对高等教育发展的影响作用。研究发现,1998-2011年间,我国高等教育体制改革对高等教育发展具有显著促进作用,其弹性系数为0.6072,贡献率达到9.42%。

然而,也必须看到,我国高等教育体制改革仍存在成效不足的问题,如高等教育体制改革指数从1998年的38.93增至2011年的52.76,14年间只增加13.83,年均增长率仅为2.37%,小于高等教育投入的年均增长率。究其原因,主要在于我国“高等教育体制核心的机制并没有真正改变,在许多方面依然执行的是中央政府计划经济体制的功能”[36]。因此,必须进一步深化高等教育体制改革与创新,为高等教育发展提供动力。

一方面,应继续深化高等教育办学体制、管理体制、经费体制、招生与就业改革及高校内部管理体制改革。一是大力支持民办高等教育的发展,健全办学主体多元的办学体制;二是加强省级政府教育统筹,完善中央和省级人民政府两级管理、以省级人民政府管理为主的高等教育管理体制;三是合理调整受教育者成本分担比例;四是适度扩大研究生招生规模;五是健全高校人事岗位管理制度,强化岗位管理,精简行政人员。

另一方面,深入推进高等教育体制综合改革。当前,我国教育改革已进入深水区、攻坚期,许多问题的解决往往涉及多个部门职责、多种政策配套和多方利益调整,靠原来的单项改革办法或局部突破套路已难以奏效。党的十八大和十八届三中全会提出深化教育领域综合改革,是对教育改革提出的新要求,其重点在深化、关键在综合,即要用系统思维、全局意识和全球视野认识改革,用普遍联系观点设计改革,用统筹兼顾办法推进改革,进一步增强改革的系统性、整体性、协同性。

注释:

① 某年全国高等教育毛入学率 = (该学年全国高等教育在学人数 / 该年全国18-22岁人口数)×100%,其中,全国高等教育在学人数包括:高等学校和科研机构的在学研究生人数+普通高等学校各种类型本专科学生数+成人高等学校本专科学生数+军事院校本专科学生数+学历文凭考试专科学生数+电大注册视听生注册人数×折算系数+高等教育自学考试毕业生人数×折算系数。

参考文献:

[1]教育部发展规划司.中国教育统计年鉴2010[Z].北京:人民教育出版社,2011:15.

[2]教育部网.2013年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2015-03-20].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_633/201407/171144.html.

[3][5]贺武华,高金玲.高等教育发展的制度变迁理论解释[J].江苏高教,2004(6):24-27.

[4][23]康宁.当前我国高等教育体制改革与结构调整的理论基础[J].教育研究,2000(10):9-14.

[6][8]杨晓青.高等教育规模发展的影响因素分析[J].教育发展研究,2007(12A):24-28.

[7]何志方.高等教育规模与城市化联动发展的国际经验[J].比较教育研究,2001(9):27-31.

[9]米红,文新兰,周仲高.人口因素与未来20年中国高等教育规模变化的实证分析[J].人口研究,2003(6):76-81.

[10]孙绍荣,张文敏,黎丽.高等教育与经济水平的统计分析[J].公共管理学报,2004(3):75-85.

[11]韩映雄,韩云炜.我国经济发展状况与高等教育毛入学率关系的定量研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2008(2):25-37.

[12] 毛洪涛,马丹.高等教育发展与经济增长关系的计量分析[J].财经科学,2004(1):92-95.

[13][22]夏焰,崔玉平.中国省际高等教育资源的优化配置——基于生均经费支出差异及收敛的实证分析[J].教育发展研究,2014(5):13-19.

[14][21]杜育红.我国地区间高等教育发展差异的实证分析[J].高等教育研究,2000(3):44-48.

[15]张振助.高等教育与区域互动发展研究——中国的实证分析及策略选择[J].教育发展研究,2003(9):39-44.

[16]马鹏媛,米红.高等教育规模与经济增长关系演变的实证研究[J].教育与经济,2012(2):17-21.

[17]毛建青.影响高等教育规模的主要因素及其协整关系——基于实践序列数据的分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2009(2):114-119.

[18]陈国维.基于多因素影响的高等教育发展规模实证研究[J].教育与经济,2013(4):38-41.

[19]詹正茂,廉晓红,陈刚.我国高等教育发展水平影响机制的定量研究[J].江苏高教,2004(6):28-30.

[20]岳昌君.高等教育人口比重的国际比较[J].比较教育研究,2004(2):11-15.

[24]王梅仙.当前高等教育体制改革的若干关键问题[J].江苏高教,2004(5):48-50.

[25]杨德广.中国高等教育办学理念的八大转变[J].北京大学教育评论,2008(2):105-119.

[26]丁小浩,李锋亮,孙毓泽.我国高等教育投资体制改革30年——成就与经验、挑战与完善[J].中国高教研究,2008(6):1-5.

[27]纪宝成.世纪之交中国高等教育管理体制改革的历史回顾[J].中国高教研究,2013(8):6-13.

[28]胡建华.中国高等教育管理体制改革分析[J].南京师大学报(社会科学版),2005(4):75-80.

[29][30][33][35]孙霄兵.高等教育体制改革的历史成就及其发展方向[J].中国高等教育,2008(15):35-38.

[31]包海芹.高等教育学费制度变迁研究[J].清华大学教育研究,2008(2):70-76.

[32]杨会良,袁树军,陈宓.改革开放以来中国高等教育财政体制的演变、特征与发展对策[J].河北大学学报(社会科学版),2010(3):76-82.

[34]张翼.教育发展与制度选择:我国二十五年来教育制度变迁分析[M].广州:暨南大学出版社,2012:132.

[36]钱民辉.中国高等教育体制改革为何总是处在两难之中[J].清华大学教育研究,2013(5):35-42.

(责任编辑陈志萍)